엄청나게 많은 수

Colossally abundant number수학에서 엄청나게 풍부한 수(가끔 CA로 줄여 부르기도 한다)는 자연수로서, 특히 엄밀한 의미에서 많은 점괘를 가지고 있다. 형식적으로, 숫자 n은 모든 k > 1에 대해 ε > 0이 있는 경우에만 엄청나게 풍부하다.

여기서 σ은 divisors의 합 함수를 나타낸다.[1] 엄청나게 많은 숫자도 모두 과잉 숫자지만, 그 반대는 사실이 아니다.

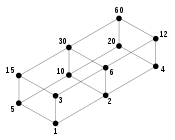

처음 15개의 엄청나게 풍부한 숫자, 2, 6, 12, 60, 120, 360, 2520, 5040, 55440, 720, 72020, 1441440, 4324320, 21621600, 367567200, 6983776800(OEIS에서 연속 A004490)도 첫 15개의 상위 복합수 중 일부이지만 둘 다 설정되지 않는다.

역사

라마누잔은 엄청나게 풍부한 숫자들을 처음으로 연구했고 그의 연구 결과는 1915년 그의 고도로 복합적인 숫자에 관한 논문에 포함되도록 의도되었다.[2] 불행하게도 라마누잔이 자신의 작품인 런던수학회를 출품한 저널의 발행인은 당시 재정적인 어려움에 처해 있었고 라마누잔은 인쇄비를 줄이기 위해 작품의 측면을 제거하기로 합의했다.[3] 그의 발견은 대부분 리만 가설에 대한 조건부였고, 이 가정으로 그는 엄청나게 많은 수의 크기에 대한 상한과 하한을 발견했고, n의 모든 충분히 큰 값에 대해 로빈의 불평등(아래 참조)으로 알려질 것을 증명했다.[4]

숫자의 등급은 레오니다스 알라오글루와 폴 에르드스의 1944년 논문에서 약간 더 강한 형태로 재고되었는데, 이 논문에서는 라마누잔의 결과를 연장하려고 했다.[5]

특성.

엄청나게 많은 숫자들은 많은 점괘를 갖는다는 개념을 포착하려고 노력하는 여러 종류의 정수들 중 하나이다. 양의 정수 n의 경우, divisors sum-of-divisors 함수 σ(n)은 1과 n 자체를 포함하여 n을 나누는 모든 숫자의 합을 제공한다. Paul Bachmann showed that on average, σ(n) is around π2n / 6.[6] Grönwall's theorem, meanwhile, says that the maximal order of σ(n) is ever so slightly larger, specifically there is an increasing sequence of integers n such that for these integers σ(n) is roughly the same size as eγnlog(log(n)), where γ is the Euler–Mascheroni constant.[6] 따라서 엄청나게 풍부한 숫자들은 일부 ε > 0에 대해 함수의 값을 최대화하도록 요구함으로써 많은 구분자를 갖는다는 개념을 포착한다.

n의 모든 가치에 걸쳐서 바흐만과 그룬월의 결과는 매 ε > 0에 대해 이 함수가 최대값을 가지며 ε이 0을 경향이 있을 때 이러한 최대값이 증가함을 보장한다. 따라서 다소 희박하지만 10보다18 적은 22개만 있어도 엄청나게 풍부한 수가 무한히 많다.[7]

높은 합성수들의 우월한 것과 마찬가지로, 모든 엄청나게 풍부한 숫자들의 집합의 효과적인 구성은 양의 실수로부터 다음과 같은 단조로운 매핑에 의해 주어진다. 내버려두다

p와 positive real 그러면

- ( )= p () s는 엄청나게 풍부한 숫자다.

모든 ε에 대해 위의 함수는 최대값을 가지지만, 명백하지는 않으며, 사실 사실이 아니다. ε마다 이 최대값은 고유하다. Alaoglu와 Erdős는 주어진 ε 값에 대해 n의 서로 다른 값이 위의 함수의 동일한 최대값을 얼마나 줄 수 있는지를 연구했다. 그들은 values의 대부분의 값에 대해 함수를 최대화하는 하나의 정수가 있을 것이라는 것을 보여주었다. 그러나 후에 Erdős와 Jean-Louis Nicolas는 ε의 특정한 이산값 집합에 대해 동일한 최대값을 주는 n의 다른 값이 두 개 또는 네 개 있을 수 있다는 것을 보여주었다.[8]

알라오글루와 에르드스는 1944년 논문에서 두 연속 엄청나게 풍부한 수의 비율이 항상 소수라고 추측했다. 그들은 이것이 초월수 이론에서 4개의 지수 추측의 특별한 사례에서 따르며, 특히 어떤 두 개의 뚜렷한 소수 p와 q의 경우, p와t q가t 모두 이성적인 유일한 실수 t는 양의 정수라는 것을 보여주었다. 시겔이 증명했다고 주장하는 6개의 지수 정리의 특별한 경우인 3번의 프라임(prime)에 해당하는 결과를 사용하여, 그들은 연속적으로 엄청나게 풍부한 2개의 숫자의 몫이 항상 프라임(prime)이거나 세미프라임(semiprime)이라는 것을 간신히 보여주었다. 시세는 결코 프라임의 제곱일 수 없다.

알라오글루와 에르드스의 추측은 적어도 10번까지는7 확인되었지만 여전히 열려 있다.[9] 만약 사실이라면, 분명하지 않은 소수 p1, p2, p3, p, ...의 순서가 있다는 것을 의미할 것이다. 엄청나게 많은 수가 형식일 정도로.

추측이 지속된다고 가정할 때, 이 프리타임의 순서는 2, 3, 2, 5, 2, 3, 7, 2 (OEIS에서 연속 A073751)로 시작된다. 알라오글루와 에르드스의 추측도 ε의 어떤 값도 위의 함수의 최대값으로 4개의 다른 정수를 주지 않는다는 것을 의미할 것이다.

리만 가설과의 관계

1980년대에 가이 로빈은 리만 가설이 n > 5040 모두에 대해 다음과 같은 불평등이 사실이라는 주장과 동등하다는 것을 보여주었다[10]: (여기서 γ은 오일러-마스케로니 상수)

이 불평등은 27개의 숫자(OEIS에서 연속 A067698)에서 실패하는 것으로 알려져 있다.

- 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 30, 36, 48, 60, 72, 84, 120, 180, 240, 360, 720, 840, 2520, 5040

로빈은 만약 리만 가설이 사실이라면 n = 5040은 그것이 실패하는 마지막 정수라는 것을 보여주었다. 그 불평등은 이제 로빈의 작품 이후 불평등으로 알려져 있다. 로빈의 불평등은, 만일 그것이 유지되지 않는다면, 엄청나게 풍부한 숫자 n에 대해서는 실패할 것으로 알려져 있다. 따라서 리만 가설은 사실 로빈이 엄청나게 풍부한 숫자 n > 5040에 대해 가지고 있는 불평등에 해당한다.

2001–2년에 라가리아스는[7] 로그 대신 고조파 숫자를 사용하여 예외가 필요하지 않은 로빈의 주장을 대체적으로 보여주었다.

또는 n = 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24, 60의 8개 예외를 제외하고:

참조

- ^ K. 브릭스, "다양한 숫자와 리만 가설", 실험 수학 15:2(2006), 페이지 251–256, doi:10.1080/10586458.2006.10128957.

- ^ S. Ramanujan, "Highly Composite Numbers", Proc. 런던 수학. Soc. 14(1915), 페이지 347–407, MR2280858.

- ^ S. Ramanujan, 1962년 첼시, 논문 수집.

- ^ S. 라마누잔, "대단히 복합적인 숫자. 주석을 달고 J.-L의 서문과 함께. 니콜라스와 로빈", 라마누잔 저널 1(1997), 페이지 119-153.

- ^ Alaoglu, L.; Erdős, P. (1944), "On highly composite and similar numbers" (PDF), Transactions of the American Mathematical Society, 56: 448–469, doi:10.2307/1990319, MR 0011087.

- ^ a b G. Hardy, E. M. Wright, 숫자 이론 소개. 제5판 옥스퍼드 유니브. 1979년 옥스퍼드 신문사

- ^ a b J. C. 라고리아스, 리만 가설과 동등한 기본적인 문제, 미국 수학 월간 109(2002), 페이지 534–543.

- ^ P. Erdss, J.L. 니콜라스, "Répartition des nombres superabondants," Bull. 수학. Soc. 프랑스 103(1975), 페이지 65–90.

- ^ Sloane, N. J. A. (ed.). "Sequence A073751 (Prime numbers that when multiplied in order yield the sequence of colossally abundant numbers)". The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences. OEIS Foundation.

- ^ G. Robin, "그랑데스 발레우르 드 라퐁소므 데스 디비세르 et hypothése de Rieman", Journal de Mathématique Pures et Applquées 63 (1984), 페이지 187–213.