발트 3국의 점령

Occupation of the Baltic states| 제2차 세계 대전과 냉전의 일부 | |

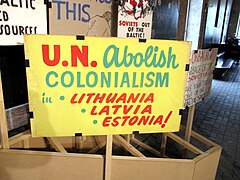

발트해 국가들의 소련 식민주의를 철폐할 것을 유엔에 촉구하는 1970년대의 시위 표지 | |

| 날짜. | 1940년 6월 15일 ~ 1991년 9월 6일 ( |

|---|---|

| 위치 | 에스토니아, 라트비아, 리투아니아 |

| 참가자 | |

| 결과 | |

| 에 관한 일련의 기사의 일부. |

| 의 점령. 발트해 연안국 |

|---|

|

에스토니아, 라트비아, 리투아니아 등 발트 3국은 제2차 세계 대전 발발 직전인 1939년 8월 나치 독일과 소련 간의 몰로토프-리벤트롭 조약에 따라 1940년 6월 소련의 침공과 점령을 받았습니다.[1][2] 이 세 나라는 1940년 8월 소련에 의해 "구성 공화국"으로 합병되었습니다. 대부분의 서구 국가들은 이 합병을 인정하지 않았고, 그것이 불법이라고 생각했습니다.[3][4] 1941년 6월 22일, 나치 독일은 소련을 침공했고 몇 주 만에 발트해 영토를 점령했습니다. 1941년 7월, 제3제국은 발트해 영토를 라이히스코 사무국 오스틀란드로 통합했습니다. 1944년 붉은 군대 발트해 공세의 결과로 소련은 발트해 대부분의 국가를 탈환하고 1945년 5월 공식 항복할 때까지 남은 독일군을 쿠를란트 주머니에 가두었습니다.[5]

1944-1991년 소련의 점령 기간 동안 러시아와 구소련의 다른 지역에서 온 많은 사람들이 발트 3국에 정착했고 지역 언어, 종교 및 관습은 억압되었습니다.[6] 데이비드 키오니 무어(David Chioni Moore)는 이를 "역(逆)문화 식민지"로 분류했는데, 식민지 사람들은 식민지 사람들을 문화적으로 열등한 존재로 인식했습니다.[7] 발트 3국의 식민지화에는 대량 처형, 추방 및 원주민의 탄압이 포함되었습니다. 1940-1941년과 1944-1991년 점령 기간 동안 3개국의 총 605,000명의 주민이 살해되거나 추방되었습니다(에스토니아인 135,000명, 라트비아인 170,000명, 리투아니아인 320,000명). 그들의 재산과 개인 소유물은 몰수되어 새로 도착한 식민지 주민들에게 주어졌습니다 - 경제 이주민들, 소련 군대, NKVD 요원들, 그리고 공산당의 기능인들과 경제 이주민들.[8]

The Baltic states' governments themselves,[9][10] the United States[11][12] and its courts of law,[13] the European Parliament,[14][15][16] the European Court of Human Rights[17] and the United Nations Human Rights Council[18] have all stated that these three countries were invaded, 1939년 몰로토프-리벤트롭 조약에[19] 따라 소련에 점령되고 불법적으로 편입되었습니다. 그 후 1941년부터 1944년까지 나치 독일에 의해 점령되었다가 1944년부터 1991년까지 다시 소련에 의해 점령되었습니다.[20][21][22][23][24] 이러한 비인정 정책은 발트해 국가들의 법적 연속성 원칙을 낳았는데, 이 원칙은 1940년부터 1991년까지 발트해 국가들이 불법적인 점령 하에 독립된 국가로 남아 있었다는 것을 의미합니다.[25][26][27]

그러나 소련은 발트해에서 자신의 존재가 점령이거나 에스토니아 소비에트[28] 사회주의 공화국, 라트비아 소비에트 사회주의 공화국, 리투아니아 소비에트 사회주의 공화국을 세 개의 구성 공화국으로 간주했음을 공식적으로 인정하지 않았습니다. 반면, 러시아 소비에트 연방 사회주의 공화국은 1991년에 1940년의 사건들이 "병합"이라고 인정했습니다.[29]

역사 수정주의[30] 러시아 역사학과 학교 교과서들은 발트해 국가들이 소련의 영향으로부터 독립된 사회주의 혁명을 수행한 후 자발적으로 소련에 가입했다는 주장을 계속하고 있습니다.[31] 소련 이후의 러시아 정부와 그 국가 관리들은 발트해 국가들의 편입이 국제법에[32] 따른 것이며 1945년 2월 얄타와 7월에 이루어진 협정들에 의해 적법한 인정을 받았다고 주장합니다.1945년 8월 포츠담 회담과 1975년 [33][34]헬싱키 협정에 의해 기존 국경의 불가침을 선언했습니다.[35] 그러나 러시아는 1996년 유럽평의회에 가입하면서 "점령된 발트해 국가에서 추방된 사람들을 돕겠다"는 유럽의 요구에 동의했습니다.[36][37][38] 또한 1991년 러시아 소비에트 연방 사회주의 공화국이 리투아니아와 별도의 조약을 체결하면서 1940년 병합을 리투아니아 주권 침해로 인정하고 리투아니아 국가의 사법적 연속성을 인정했습니다.[39][40]

대부분의 서방 정부는 발트해 주권이 합법적으로 무시되지[41] 않았다고 주장했으며, 따라서 발트해 국가들을 1940년 이전 발트해 국가들이 워싱턴과 다른 곳에서 활동했던 대표단으로 대표되는 주권 정치적 실체로 계속 인정했습니다.[42] 발트해 국가들은 1991년 소련의 해체 과정에서 사실상의 독립을 되찾았습니다. 러시아는 1993년 8월 리투아니아를 시작으로 발트해에서 군대를 철수하기 시작했습니다. 그러나 그것은 폭력적인 과정이었고 소련군은 몇몇 라트비아인과 리투아니아인을 죽였습니다.[43]모스크바가 배치한 병력의 완전 철수는 1994년 8월에 종료되었습니다.[44] 러시아는 1998년 8월 라트비아에 있는 스크룬다 1호 레이더 기지를 해체함으로써 발트해에서의 군사적 주둔을 공식적으로 종료했습니다. 해체된 설치물은 러시아로 송환되었고 1999년 10월 마지막 러시아 군인이 발트해 땅을 떠나 라트비아의 지배로 돌아갔습니다.[45][46]

배경

1939년 8월 24일 이른 아침, 소련과 독일은 몰로토프-리벤트롭 조약이라고 불리는 10년 무침략 조약에 서명했습니다. 이 조약에는 북유럽과 동유럽 국가들이 독일과 소련의 "영향권"으로 나뉘는 비밀 의정서가 포함되어 있었습니다.[47] 북쪽에서는 핀란드, 에스토니아, 라트비아가 소련 지역에 할당되었습니다.[47] 폴란드는 "정치적 재편"이 일어날 경우 분할될 예정이었는데, 나레프강, 비스툴라강, 산강의 동쪽 지역은 소련으로, 독일은 서쪽 지역을 차지하게 됩니다.[47] 1939년 9월에 합의된 두 번째 비밀 의정서는 리투아니아 영토의 대부분을 소련에 할당했지만, 동프로이센과 인접한 리투아니아는 독일의 영향권에 속하게 됩니다.[48] 비밀 의정서에 따라 리투아니아는 이전에 폴란드에 의해 전쟁 기간 동안 복속되었던 역사적인 수도 빌뉴스를 되찾게 됩니다.

10월 6일 소련의 폴란드 침공이 종료된 후, 소련은 핀란드와 발트해 국가들에게 상호 원조 조약을 체결하도록 압력을 가했습니다. 소련은 9월 18일 폴란드 잠수함이 피신한 후 에스토니아의 중립성에 의문을 제기했습니다. 9월 24일 에스토니아 외무장관은 최후통첩을 받았습니다. 소련은 에스토니아에 군사 기지를 설립하기 위한 상호 원조 조약을 요구했습니다.[49][50] 에스토니아인들은 두 개의 에스토니아 섬과 팔디스키 항구에 있는 해군, 공군, 육군 기지를 수용해야 했습니다.[49] 해당 협정은 1939년 9월 28일에 체결되었습니다. 라트비아는 1939년 10월 5일에, 리투아니아는 1939년 10월 10일에 그 뒤를 이었습니다. 이 협정들은 소련이 발트해 연안[50] 국가들의 영토에 군사 기지를 설립하고 1939년 10월부터 25,000명의 소련 군인들을 에스토니아에, 30,000명은 라트비아에, 20,000명은 리투아니아에 주둔시킬 수 있도록 했습니다.

소련의 점령과 합병 (1940-1941)

1940년 5월, 소련은 직접적인 군사 개입에 대한 생각으로 돌아섰지만, 여전히 괴뢰 정권을 통해 통치하고자 했습니다.[51] 그들의 모델은 겨울 전쟁 첫날 소련이 세운 괴뢰 정권인 핀란드 민주 공화국이었습니다.[52] 소련은 발트해 정부의 친동맹적 동조에 반대하는 언론 캠페인을 조직했습니다. 1940년 5월, 독일군은 프랑스를 침공했고, 프랑스는 한 달 뒤 점령당했습니다. 1940년 5월 말과 6월 초, 발트해 국가들은 지난 겨울 회의를 개최함으로써 소련에 대한 군사 협력으로 비난을 받았습니다.[53]: 43 1940년 6월 15일, 리투아니아 정부는 소련의 최후 통첩에 동의하고 불특정 다수의 소련군의 입국을 허용하도록 갈취당했습니다. 안타나스 스메토나 대통령은 소련에 대한 무력 저항을 제안했지만 정부는 [54]이를 거부하고 정권을 이끌 후보를 스스로 제안했습니다.[51] 그러나 소련은 이 제안을 거부하고 붉은 군대가 국가를 점령하는 동안 블라디미르 데카노조프를 파견했습니다.[55]

1940년 6월 16일 라트비아와 에스토니아도 울티마타를 받았습니다. 붉은 군대는 얼마 지나지 않아 남아 있는 발트해의 두 국가를 점령했습니다. 소련은 라트비아와 안드레이 즈다노프를 에스토니아로 압송하기 위해 안드레이 비신스키를 파견했습니다. 1940년 6월 18일과 6월 21일, 발트해 각 국가에서 공산주의자들과 동료 여행자들로 구성된 새로운 "대중 전선" 정부가 구성되었습니다.[55] 소련의 감시 아래, 새로운 정부들은 새로운 "인민 집회"를 위한 부정 선거를 준비했습니다. 유권자들에게는 단일 명단이 제시되었고, 어떤 야당의 움직임도 후보자를 내는 것이 허용되지 않았습니다. 필요한 투표율을 99.6%로 끌어올리기 위해 표를 위조했습니다.[53]: 46 한 달 후, 새로운 집회가 그들 각자의 유일한 사업 항목을 충족시켰을 때, 소련에 가입하겠다는 결의가 있었습니다. 각각의 경우, 결의안은 승인에 의해 통과되었습니다. 소련 최고 소비에트는 8월에 이 요청을 정당하게 받아들였고, 따라서 소련 법에 따라 이를 제재했습니다. 리투아니아는 8월 3일 소련에, 라트비아는 8월 5일 에스토니아는 1940년 8월 6일 소련에 편입되었습니다.[55] 폐위된 에스토니아와 라트비아의 대통령 콘스탄틴 패츠와 카를리스 울마니스는 소련으로 추방되어 투옥되었습니다. 그들은 나중에 각각 트베르 지역과[56] 중앙 아시아에서 사망했습니다. 1941년 6월, 소련의 새로운 정부는 "인민의 적"에 대한 대량 추방을 단행했습니다. 에스토니아에서만 6만 명으로 추정되는 시민들이 목숨을 잃었습니다.[53]: 48 그 결과, 많은 발트족들은 처음에 독일인들이 1주일 후에 침략했을 때 해방자로서 독일인들을 맞이했습니다.[57]

소련은 새로 획득한 서부 국경선, 이른바 몰로토프선을 따라 국경 요새를 건설하기 시작했습니다.

독일 점령 (1941-1944)

오스트랜드 주와 홀로코스트

1941년 6월 22일 독일은 소련을 침공했습니다. 최근 위협, 무력, 사기로 소련화된 발트해 국가들은 일반적으로 독일군을 환영했습니다.[58] 리투아니아에서는 반란이 일어나 독립적인 임시정부가 세워졌습니다. 독일군이 리가와 탈린에 접근하면서 국가 정부를 다시 수립하려는 시도가 이루어졌습니다. 발트해 시민들은 독일이 발트해 독립을 되찾기를 바랐습니다. 그러한 희망은 곧 사라졌고 발트해 협력은 덜 솔직해지거나 아예 중단되었습니다.[59] 독일은 발트해 영토를 "적절한 요소"가 동화되고 "적절하지 않은 요소"가 말살될 제3제국으로 병합하는 것을 목표로 삼았습니다. 실제로 점령 정책의 시행은 더 복잡했습니다; 행정적 편의를 위해 발트해 국가들은 라이히스코미사국 오스틀란트에 벨로루시아와 함께 포함되었습니다.[60] 이 지역은 관료적인 규제에 집착하는 힌리히 로세에 의해 통치되었습니다.[60] 발트해 지역은 제3제국의 완전한 지방이 되기 위한 유일한 동부 지역이었습니다.[61]

발트 3국 국민에 대한 나치의 인종적 태도는 나치 당국 간에 차이가 있었습니다. 실제로 인종 정책은 발트족 대다수를 대상으로 한 것이 아니라 유대인을 대상으로 한 것이었습니다. 많은 수의 유대인들이 주요 도시들, 특히 빌뉴스, 카우나스, 리가에 살고 있었습니다. 독일 기동살해부대는 유대인 수십만 명을 학살했고, 발트해 지역에 배치된 아인사츠그루페 A가 4개 부대 중 가장 효과적이었습니다.[61] 독일의 정책은 유대인들을 강제로 집단 거주지로 내몰았습니다. 1943년 하인리히 힘러는 그의 군대에게 집단 거주자들을 청산하고 생존자들을 강제 수용소로 이송하라고 명령했습니다. 일부 라트비아인들과 리투아니아 징집병들은 유대인들을 죽이는 데 적극적으로 협력했고, 나치는 특히 리투아니아에서 지역적으로 포그롬을 일으켰습니다.[62] 에스토니아인의 약 75%와 라트비아와 리투아니아 유대인의 10%만이 전쟁에서 살아남았습니다. 그러나 대다수의 리투아니아인, 라트비아인, 에스토니아인에게 독일의 통치는 소련의 통치보다 덜 가혹했고, 동유럽의 다른 곳에서 독일의 점령보다 덜 잔인했습니다.[63] 지역 괴뢰 정권은 행정 업무를 수행했고 학교는 기능을 수행할 수 있었습니다. 그러나 대부분의 사람들은 토지나 사업을 소유할 권리가 거부되었습니다.[64]

소련군 내 발트3국 국민

소련 정부는 1940년 점령 이후 발트해 국가군을 강제로 편입시켰습니다. 대부분의 고위 장교들이 체포되었고 많은 이들이 살해되었습니다.[65] 독일 침공 당시 소련은 국제법을 위반한 강제 총동원을 단행했습니다. 제네바 협약에 따르면, 이 폭력 행위는 중대한 위반이자 전쟁 범죄로 간주되는데, 처음부터 동원된 사람들은 체포자로 취급되었기 때문입니다. 소련에서 선포된 총동원령과 비교하여 발트해에서는 연령대가 9세 연장되었고, 예비역 장교들도 모두 연행되었습니다. 목적은 싸울 수 있는 모든 사람들을 러시아로 추방하는 것이었고, 그곳에서 그들은 죄수 수용소로 보내졌습니다. 그들 중 거의 절반이 교통 상황, 노예 노동, 기아, 질병, 그리고 NKVD의 억압적인 조치 때문에 죽었습니다.[65][66] 또한 NKVD의 지휘 하에 파괴대대가 구성되었습니다.[67] 따라서 발트해 국민들은 독일군과 소련군 모두에서 싸웠습니다. 라트비아 제201소총사단이 있었습니다. 라트비아 제308소총사단은 1944년 가을 리가에서 독일군을 추방한 후 붉은 깃발 훈장을 받았습니다.[68]

약 6만명의 리투아니아인들이 붉은 군대에 징집되었습니다.[69] 1940년 해체된 리투아니아 육군을 바탕으로 소련 당국은 제29영토소총단을 조직했습니다. 삶의 질과 복무 조건의 감소, 공산주의 이념의 강제적인 교화는 최근 소련화된 군부대들의 불만을 야기시켰습니다. 소련 당국은 리투아니아 제29군단 장교들에 대한 탄압으로 대응하여 100명 이상의 장교와 군인들을 체포하고 1940년 가을 20여 명을 처형했습니다. 당시 29군단의 3,200명에 가까운 장교와 병사들이 "정치적으로 신뢰할 수 없는" 것으로 여겨졌습니다. 제26기병연대는 높은 긴장과 병사들의 불만으로 인해 해체되었습니다. 1941년 6월 추방 기간 동안 제29군단의 320명 이상의 장교와 군인들이 체포되어 강제 수용소로 추방되거나 처형되었습니다. 제29군단은 독일의 소련 침공으로 붕괴되었습니다: 6월 25일부터 26일까지 제184소총사단에서 반란이 일어났습니다. 제29군단의 다른 사단인 제179소총사단은 독일군으로부터 퇴각하는 동안 대부분의 병사를 잃었습니다. 1941년 8월까지 초기 병력 약 12,000명에서 총 1,500명 미만의 병력이 프스코프 지역에 도달했습니다. 1942년 후반까지 리투아니아에서 온 남자 전쟁 피난민 뿐만 아니라 소련 계급에 남아있는 대부분의 리투아니아인들은 제2기동시에 제16소총사단으로 조직되었습니다. 제16소총사단은 공식적으로 "리투아니아인"이라고 불렸음에도 불구하고 아돌파스 우르브샤스를 포함한 리투아니아 출신 장교들이 대부분 지휘하는 민족적으로 매우 혼합되어 있었으며, 최대 1/4의 인원이 유대인으로 구성되어 있어 소련군의 가장 큰 유대인 편제였습니다. 그 시대의 대중적인 농담은 16사단을 리투아니아인이라고 부르는데, 그 대열에 16명의 리투아니아인이 있기 때문입니다.

7,000명의 에스토니아 제22영구소총군단은 1941년 여름 독일 침공 당시 포르호프 주변 전투에서 크게 얻어맞았고, 2000명이 전사하거나 부상을 입었고, 4,500명이 항복했습니다. 에스토니아 제8소총군단 25,000-30,000명의 강력한 제8소총군단은 1942/43년 겨울 벨리키예 루키 전투에서 병력의 3/4을 잃었습니다. 1944년 9월 탈린 함락 작전에 참여했습니다.[65] 약 2만 명의 리투아니아인, 2만 5천 명의 에스토니아인, 5천 명의 라트비아인이 붉은 군대와 노동대대의 대열에서 사망했습니다.[66][68]

독일군에 주둔하고 있는 발트3국 국민

나치 정부는 또한 발트해 국민들을 독일군에 징집했습니다. 자원봉사자들로 구성된 리투아니아 영토방위군은 1944년에 결성되었습니다. LTDF의 규모는 약 1만 명에 달했습니다. 그들의 목표는 다가오는 붉은 군대와 싸우고, 안보를 제공하고, 리투아니아인들이 주장하는 영토 내에서 반당파적인 작전을 수행하는 것이었습니다. 소련과 폴란드의 빨치산들에 대한 짧은 교전 끝에, 그 군대는 스스로 해체되었습니다.[70] 지도자들은 체포되어 나치 강제 수용소로 보내졌고,[71] 많은 구성원들이 나치에 의해 처형되었습니다.[71] 1943년 창설된 라트비아 군단은 와펜-SS의 2개 징집사단으로 구성되었습니다. 1944년 7월 1일 라트비아 군단은 87,550명의 병력을 보유했습니다. 또 다른 23,000명의 라트비아인들은 베르마흐트 "보조군"으로 복무하고 있었습니다.[72] 그들은 레닌그라드 포위전, 쿠를란트 포켓 전투, 포메라니안 장벽 방어전, 벨리카야 강에서 "93,4" 언덕과 베를린 방어전에 참여했습니다. 1944년 1월 징병제를 통해 SS 제20 와펜 척탄병 사단(제1 에스토니아)이 창설되었습니다. 38,000명의 병력으로 구성된 이 전투는 나르바 전투, 타넨베르크 라인 전투, 타르투 전투, 아스터 작전 등에 참여했습니다.

1944년 소련의 공세와 독립을 회복하려는 시도

점령 기간 동안 독립을 회복하려는 시도가 여러 번 있었습니다. 1941년 6월 22일, 독일군은 독일군이 카우나스에 도착하기 이틀 전에 소련의 통치를 무너뜨렸습니다.[64] 라트비아 중앙의회는 1943년 지하조직으로 설립되었으나 1945년 게슈타포에 의해 파괴되었습니다. 1941년 에스토니아에서 쥐리 울루오츠는 독립의 회복을 제안했고, 이후 1944년 비밀 국가 위원회의 핵심 인물이 되었습니다. 1944년 9월, 울루오츠는 잠시 독립 에스토니아의 대통령 권한대행이 되었습니다.[73] 프랑스나 폴란드와 달리 발트해 국가들은 서방에 망명정부가 없었습니다. 따라서 독일과의 전쟁이 아직 미정인 상태에서 영국과 미국은 발트해 문제에 관심이 없었습니다.[73] 1943년 카틴 대학살의 발견과 1944년 바르샤바 봉기에 대한 냉담한 행동은 관계에 그림자를 드리웠지만, 그럼에도 불구하고 1945년 얄타 회담에서 세 명의 승리자 모두가 여전히 연대를 보여주었습니다.[74]

1944년 3월 1일까지 레닌그라드 포위는 끝났고 소련군은 에스토니아와의 국경에 있었습니다.[75] 소련은 9월 14일 독일군을 격퇴하기 위한 군사 정치적 이중 작전인 발트 공세를 시작했습니다. 9월 16일, 독일군의 최고사령부는 에스토니아군이 독일군의 철수를 엄호하는 계획을 발표했습니다.[76] 소련은 곧 에스토니아의 수도 탈린에 도달했고, 그곳에서 NKVD의 첫 번째 임무는 국가에서 탈출하는 사람을 막는 것이었지만, 많은 난민들이 서방으로 탈출했습니다. NKVD는 또한 에스토니아 공화국 국가 위원회의 구성원들을 대상으로 했습니다.[77] 독일군과 라트비아군은 전쟁이 끝날 때까지 쿠를란트 주머니에 갇혀 있다가 1945년 5월 10일 항복했습니다.

제2차 소련 점령 (1944-1991)

저항과 추방

발트해 국가들을 재점령한 후, 소련은 문화, 종교 또는 표현의 자유에 대한 명백한 공격보다는 대규모 산업화를 통해 달성된 소련화 프로그램을 시행했습니다.[78] 소련은 집단화나 빨치산 지원에 대한 저항을 없애기 위해 대규모 추방을 단행했습니다.[79] 숲의 형제와 같은 발트해 빨치산들은 수년 동안 무력 투쟁을 통해 소련의 통치에 저항했습니다.[80]

소련은 이전에 1940-41년에 대량 추방을 실시했지만 1944-1952년 사이의 추방은 훨씬 더 컸습니다.[79] 1949년 3월만 해도 소련 최고 당국은 발트 3국 국민 9만 명에 대한 대규모 추방을 조직했습니다.[81]

1944-55년에 추방된 총 숫자는 에스토니아에서 124,000명, 라트비아에서 136,000명, 리투아니아에서 245,000명으로 50만 명 이상으로 추정됩니다.[citation needed]

1945년부터 1958년까지 리투아니아 추방자들의 사망자 수는 어린이 5,000명을 포함하여 20,000명으로 추정되었습니다.[82]

추방자들은 1956년 니키타 흐루쇼프가 스탈린주의의 과도함을 비난하는 비밀 연설을 한 후에 돌아올 수 있었지만, 많은 사람들이 시베리아에서의 망명 생활에서 살아남지 못했습니다.[79] 전쟁이 끝난 후, 소련은 발트해 공화국의 새로운 국경의 윤곽을 잡았습니다. 리투아니아는 빌뉴스와 클라이프 ė다 지역을 획득했고 러시아 SFSR은 에스토니아(전전 영토의 5%)와 라트비아(2%)의 동부 지역에서 영토를 합병했습니다.

산업화와 이민

소련은 에너지 자원과 산업 및 농산물 제조를 위해 대규모 자본 투자를 했습니다. 그 목적은 발트해 경제를 더 큰 소련 경제권으로 통합하는 것이었습니다.[83] 세 공화국 모두 제조업이 발달하여 전자 및 섬유 생산 분야에서 최고의 산업 단지가 탄생했습니다. 농촌 경제는 투자 부족과 집단화로 어려움을 겪었습니다.[84] 발트해 도시 지역은 전시에 피해를 입었고 주택 손실을 복구하는 데 10년이 걸렸습니다. 새로운 건축물은 종종 품질이 좋지 않았고 러시아 이민자들은 주택에서 선호되었습니다.[85] 에스토니아와 라트비아는 소련의 다른 지역에서 산업 노동자들의 대규모 이민을 받아 인구 통계를 크게 변화시켰습니다. 리투아니아도 이민을 받았지만 규모는 더 작았습니다.[83]

에스토니아인들은 전쟁 전에는 88퍼센트를 차지했지만, 1970년에는 그 수치가 60퍼센트로 떨어졌습니다. 라트비아 민족은 75 퍼센트를 차지했지만 1970년에는 57 퍼센트가 감소했고 1989년에는 50.7 퍼센트로 더 떨어졌습니다. 대조적으로 리투아니아의 감소율은 4%에 불과했습니다.[85] 발트해 공산주의자들은 1917년 러시아 10월 혁명을 지지하고 참여했습니다. 하지만, 그들 중 많은 사람들이 1930년대 대숙청 중에 목숨을 잃었습니다. 1944년의 새로운 정권들은 주로 붉은 군대에서 싸웠던 토착 공산주의자들에 의해 세워졌습니다. 그러나 소련은 또한 정치, 행정 및 관리직을 채우기 위해 러시아계를 수입했습니다.[87]

독립의 회복

침체기는 소련 체제의 위기를 가져왔습니다. 새로운 소련 지도자 미하일 고르바초프는 1985년에 권력을 잡았고 글래스노스트와 페레스트로이카로 대응했습니다. 아래로부터의 혁명을 피하기 위해 위로부터 소련 체제를 개혁하려는 시도였습니다. 그 개혁은 발트해 공화국에서 민족주의를 다시 일깨우는 계기가 되었습니다.[88] 환경에 반대하는 첫 번째 주요 시위는 1986년 11월 리가(Riga)와 이듬해 봄 탈린(Tallinn)에서 있었습니다. 소규모의 성공적인 시위는 주요 개인들을 격려했고 1988년 말까지 개혁파는 발트해 공화국에서 결정적인 위치를 차지했습니다.[89] 동시에 대중전선 아래에는 개혁주의자들과 포퓰리즘 세력들의 연합이 모여들었습니다.[90] 에스토니아 소비에트 사회주의 공화국의 최고 소비에트는 1989년 1월 에스토니아어를 다시 국가 언어로 삼았고, 얼마 지나지 않아 라트비아와 리투아니아에서도 비슷한 법안이 통과되었습니다. 발트해 공화국들은 1988년 11월 에스토니아, 1989년 5월 리투아니아, 1989년 7월 라트비아의 주권을 주장했습니다.[91] 1989년 8월 23일에 발생한 발틱 웨이는 소련 통치에 대한 가장 큰 반대의 표시가 되었습니다.[92] 1989년 12월, 소련 인민대표대회는 몰로토프-리벤트롭 조약과 그 비밀 의정서를 "법적으로 주장할 수 없고 무효"라고 비난했습니다.[93]

1990년 3월 11일 리투아니아 최고 소비에트는 리투아니아의 독립을 선언했습니다.[94] 그해 초 치러진 최고 소비에트 선거에서 독립을 지지하는 후보들이 압도적인 다수를 차지했습니다.[95] 1990년 3월 30일, 소련의 대규모 주둔으로 인해 독립의 완전한 회복이 아직 실현 가능하지 않다고 본 에스토니아 최고 소비에트는 소련을 점령국으로 선포하고 독립으로의 과도기의 시작을 발표했습니다. 1990년 5월 4일 라트비아 최고 소비에트도 비슷한 선언을 했습니다.[96] 소련은 1977년 소련 헌법에 명시된 분리독립 과정을 거쳐야 한다며 즉각 세 선언 모두 불법이라고 규탄했습니다. 그러나 발트해 국가들은 전체 점령 과정이 국제법과 자국법을 모두 위반했다고 주장했습니다. 따라서 그들은 국제법상 여전히 존재하는 독립을 재확인한 것일 뿐이라고 주장했습니다.

6월 중순, 리투아니아의 경제 봉쇄에 실패한 후, 소련은 리투아니아 및 다른 두 발트 공화국과 협상을 시작했습니다. 6월에 러시아 연방 공화국이 주권을 선포하면서 소련은 다른 곳에서 더 큰 도전을 했습니다.[97] 동시에 발트해 공화국들도 러시아 연방 공화국과 직접 협상을 시작했습니다.[97] 실패한 협상 후 소련은 교착 상태를 타개하기 위해 극적인 시도를 했지만 실패했고 1991년 1월 리투아니아의 빌뉴스 대학살과 라트비아의 바리케이드로 알려진 사건에서 20명의 사망자와 수백 명의 민간인을 다치게 한 군 병력을 투입했습니다.[98] 1991년 8월, 강경파 회원국들은 소련을 장악하려고 시도했습니다. 1991년 3월 3일 에스토니아에서 독립 국민투표가 실시되고 [99]같은 달 라트비아에서 비슷한 국민투표가 실시된 후, 8월 21일 쿠데타가 발생한 지 하루 만에 에스토니아인들은 완전한 독립을 선언했습니다. 투표율 82.9%로 78.4%의 투표율을 기록했습니다. 8월 20일 밤 에스토니아 최고위원회에 의해 독립이 회복되었습니다.[99] 라트비아 의회도 같은 날 비슷한 내용의 성명을 발표했습니다. 쿠데타는 실패했지만 소련의 붕괴는 피할 수 없게 되었습니다.[100] 쿠데타가 붕괴된 후, 소련 정부는 1991년 9월 6일 발트 3국 모두의 독립을 인정했습니다.

러시아군 철수 및 레이더 폐기

러시아 연방은 그 부담과 그에 따른 점령군의 철수를 떠맡았으며, 발트해 연안국에 주둔하고 있던 구소련군, 현재 러시아군 약 15만 명으로 구성되어 있습니다.[101] 1992년에는 여전히 12만 명의 러시아 군대가 있었고 [102]특히 에스토니아와 라트비아에 많은 수의 군인 연금 수급자가 있었습니다.

협상 기간 동안 러시아는 리파자 해군 기지, 스크룬다 탄도미사일 레이더 기지, 라트비아의 벤츠필스 우주감시기지, 에스토니아의 팔디스키 잠수함 기지 등의 시설과 리투아니아를 경유하는 칼리닌그라드로의 환승권을 보유하기를 희망했습니다.

러시아가 군대를 그들이 있는 곳에 두겠다고 위협하면서 논쟁이 벌어졌습니다. 모스크바는 유엔 총회와 러시아 제국주의로 간주한 발트해 지도자들이 서방의 묵시적 위협으로 간주한 러시아계 주민들의 시민권을 보장하는 구체적인 법안에 자신들의 양보를 결부시켰습니다.[102]

1993년[103] 8월 31일, 리투아니아는 칼리닌그라드 문제로 인해 러시아군의 철수를 완료한 최초의 국가였습니다.[102]

1994년 4월 30일에는 라트비아에서, 7월 26일에는 에스토니아에서 철군을 위한 후속 협정이 체결되었습니다.[104] 러시아 측의 지속적인 연계로 인해 7월 중순 미국 상원은 8월 말까지 병력이 철수하지 않을 경우 러시아에 대한 모든 지원을 중단하겠다고 위협했습니다.[104] 최종 탈퇴는 1994년 8월 31일에 완료되었습니다.[105] 1995년 9월 26일 러시아군 기지가 해체되고 원자로가 가동을 중단할 때까지 일부 러시아군은 팔디스키의 에스토니아에 주둔했습니다.[106][107] 러시아는 1998년 8월 31일 퇴역할 때까지 스크룬다 1호 레이더 기지를 운영했습니다. 그 후 러시아 정부는 레이더 장비를 해체하고 제거해야 했습니다. 이 작업은 1999년 10월 라트비아로 반환될 때 완료되었습니다.[108] 마지막 러시아 군인은 발트해에서 러시아 군대의 존재에 대한 상징적인 종말을 알리면서 그 달에 그 지역을 떠났습니다.[109][110]

민자수

54°41'18.9″N 25°16′14.0″E / 54.688583°N 25.270556°E.

나치와 소련의 직업으로 인한 예상 인적 비용은 아래 표에 제시되어 있습니다.[111]

| 기간/조치 | 에스토니아 | 라트비아 | 리투아니아 |

|---|---|---|---|

| 인구. | 1,126,413 (1934) | 1,905,000 (1935) | 2,575,400 (1938) |

| 제1차 소련 점령 | |||

| 1941년 6월 추방 | 9,267 (2,409건 실행) | 15,424 (9,400명 사망) | 17,500 |

| 탄압의 피해자 (arrest, 고문, 정치재판의 징역 또는 기타 제재) | 8,000 | 21,000 | 12,900 |

| 초법적 집행 | 2,000 | 알 수 없음 | 3,000 |

| 나치 점령 | |||

| 지역 소수자 집단 학살 | 992 유대인 300 로마 | 7만명의 유대인 로마 1,900 | 유대인 19만 6천명 ~4,000 로마 |

| 외부에서 유대인 학살 | 8,000 | 20,000 | 알 수 없음 |

| 타 민간인 살해 사건 | 7,000 | 16,300 | 45,000 |

| 강제노동 | 3,000 | 16,800 | 36,500 |

| 제2차 소련 점령 | |||

| 프리보이 작전 1948–49 | 1949: 20,702 도중에 3천명 사망 | 1949: 42,231 도중에 8천명 사망 | 1948: 41,000 1949: 32,735 |

| 1945년부터 1956년 사이의 기타 추방 | 650 | 1,700 | 59,200 |

| 체포 및 정치범 체포 | 30,000 1만 1천명 사망 | 32,000 | 186,000 |

| 전후 빨치산들이 죽거나 투옥됨 | 8,468 4천명 사망 | 8,000 3천명 사망 | 21,500 |

후폭풍

소련과 그 후계자들은 발트해 국가들에게 배상금을 지불한 적이 없습니다.[112]

발트해의 독립이 다시 수립된 후 몇 년 동안 에스토니아와 라트비아의 토착 발트족과 러시아어를 사용하는 인구 사이에는 긴장이 남아 있었습니다. 유엔은 라트비아[113] 비시민의 차별적인 입장과 인권감시기구(Human Rights Watch)는 에스토니아의 비시민에 대한 정책이 차별적이라고 주장했습니다.[114] 피터 엘스웨지(Peter Elswege)에 따르면, 발트해 국가에서 러시아어를 사용하고 무국적자인 사람들의 권리에 대한 관심 부족이 일부 전문가들에 의해 지적되었지만, 모든 국제 기구들은 러시아어를 사용하고 종종 무국적자인 사람들에 대한 어떠한 형태의 조직적인 차별도 관찰될 수 없다는 것에 동의합니다.[115]

1993년 에스토니아는 에스토니아가 독립할 당시 영주권자였던 일부 주민들의 성공적인 통합과 관련하여 문제가 있었던 것으로 알려졌습니다.[116] 에스토니아에서 시민권을 얻기 위한 요건은 1996년에 "비교적 자유주의적"으로 간주되었습니다.[117] 2008년 유엔 인권이사회 인종차별 특별보고관의 보고서에 따르면 에스토니아의 러시아어 사용자 공동체 대표들은 에스토니아에서 가장 중요한 차별 형태는 민족적인 것이 아니라 언어에 기반을 둔 것이라고 말합니다(파 56). 보고관은 법무장관을 강화하고,[clarification needed] 국적이 정해지지 않은 사람들이 시민권을 쉽게 얻을 수 있도록 하고, 사회의 다국어 특성을 더 잘 반영하는 전략을 정교화하기 위해 언어 정책에 대한 토론을 여는 것을 포함한 여러 가지 권고를 내놨습니다. 89–92).[18] 에스토니아는 유엔 인종차별철폐위원회로부터 국가통합전략에서 에스토니아어에 대한 강한 강조, 에스토니아어 홍보를 위한 징벌적 접근법 사용, 공공서비스에서의 소수 언어 사용 제한, 정치생활에서의 낮은 소수자 대표성 등의 비판을 받고 있습니다. 시민권 [118]미확정자 등 지속적으로 많은 사람들

예루살렘 히브리 대학의 미네르바 인권 센터의 이스라엘 작가 야ël로넨(Ya ël )에 따르면, 불법 정권은 전형적으로 정권이 보유한 영토의 인구 구조를 바꾸기 위한 조치를 취하며, 일반적으로 두 가지 방법을 통해 지역 인구를 강제로 제거하고 자신의 인구를 지역으로 이전하는 것입니다.[119] 그는 발트해 국가들의 사례를 이러한 현상이 발생한 예로 꼽는데, 1949년의 추방과 1945-50년과 1961-70년의 거대한 이민 물결이 합쳐졌습니다.[119] 1991년 불법정권이 합법정권으로 전환하면서 이들 정착민의 지위가 문제가 됐습니다.[119]

작가 Aliide Naylor는 발트해 국가의 많은 상징적인 소련 건축물들이 황폐화되거나 완전히 철거되는 등 이 지역의 소련 모더니즘 건축물의 오래된 유산에 주목합니다. 그들의 미래를 둘러싼 논쟁이 계속되고 있습니다.[120]

발트 3국의 국가 연속성

발트해가 전쟁 이전의 공화국들과 연속성을 주장하는 것은 대부분의 서구 열강들이 받아들였습니다.[121] 이들 국가에 대한 소련의 압류불인정정책의 결과 [25][26]발트해 국민들의 소련정권에 대한 저항과 결합하여 망명중인 초보적인 국가기관의 중단없는 기능과 외도주의의 기본적인 법리와 결합하여, 어떠한 법적 이익도 불법행위로부터 얻을 수 없다는 점에서 발트해 국가들에 대한 압류는 불법으로[122] 판단되어 주권이 소련에 넘어가지 않았고 발트해 국가들은 국제법의 대상으로 계속 존재하게 되었습니다.[123]

1991년 소련의 법적, 직접적 후계자로 선택한 러시아의 공식 입장은 에스토니아, 라트비아, 리투아니아가 1940년 자유롭게 독자적으로 소련에 가입했고, 소련의 해체와 함께 이들 국가는 1991년에 새로 창설된 독립체가 되었습니다.[124] 러시아의 입장은 소련의 점령을 인정하면 발트해 국가들의 향후 보상 청구를 위한 발판이 마련될 것이기 때문에 재정적 책임을 회피하려는 욕구에 기반을 두고 있습니다.[125]

소련과 러시아의 역사학

소련 역사학자들은 1940년 합병을 발트족의 자발적인 소련 가입으로 보았습니다.[126] 소련의 역사학은 발트해 지역에서 러시아와 소련의 이익을 증진시켰고, 그것은 대부분의 러시아인들이 옛 러시아 제국 전체를 통제하고 러시아화할 수 있는 도덕적, 역사적 권리를 가지고 있다는 믿음을 반영했습니다.[127] 소련 역사가들에게 1940년 합병은 자발적인 가입일 뿐만 아니라 당연한 일이었습니다. 이 개념은 어머니 러시아의 군사적 안보가 공고해졌으며, 그 어떤 것도 이의를 제기할 수 없다는 것을 가르쳤습니다.[128]

소련의 관점

페레스트로이카 이전에 소련은 비밀 의정서의 존재를 부인하고 1939-40년의 사건을 다음과 같이 보았습니다.

- 소련 정부는 발트해 국가들의 정부들이 국가들간의 상호 원조 조약들을 체결할 것을 제안했습니다.

- 노동자들의 압력은 발트해 국가들의 정부들로 하여금 이 제안을 받아들이도록 강요했습니다. 그런 다음 계약이[130] 체결되었습니다.

- 이 조약들로 인해 소련은 발트해 국가들에 소수의 붉은 군대 부대를 주둔시킬 수 있었습니다.[131]

- 발트해 정부 정책에 대한 국민들의 경제적 어려움과 불만은 조약 이행을 방해했고, 1940년 6월 혁명으로 발트해 정부의 독일에 대한 정치적 성향에 반대하는 국민들의 반란이 일어났습니다.

- 협정의 이행을 보장하기 위해 추가적인 군부대가 발트해 국가들에 들어갔고, 정부의 사임을 요구하는 노동자들의 환영을 받았습니다.

- 지난 6월 노동자들은 발트해 국가들의 공산당 지도 아래 시위를 벌였습니다.

- 파시스트 정부가 전복되고 노동자 정부가 형성되었습니다.

- 1940년 7월 발트해 의회 선거가 실시되었습니다.

- 공산당이 창당한 '노동인민연합'이 다수표를 얻었습니다.[132]

- 의회는 발트해 국가들에서 소련의 힘을 회복하는 선언문을 채택하고 소련 사회주의 공화국을 선포했습니다. 에스토니아, 라트비아, 리투아니아의 소련 가입 희망 선언이 채택되었고, 이에 따라 소련 최고 소비에트가 청원되었습니다.

- 그 요청은 소련 최고 소비에트에 의해 승인되었습니다.

1948년에 출판된 스탈린 편집 역사서는 1940년 6월의 침략이 필요했던 이유는 발트해 국가들과 조약이 체결되었지만 아직 방어를 할 수 있는 소련군이 없었기 때문이라고 말하고 있습니다.[133] 또한 이러한 침략에 대해 "민주주의의 적이나 정신을 잃은 사람들만이 소련 정부의 그러한 행동을 침략으로 묘사할 수 있다"고 명시하고 있습니다.[134]

페레스트로이카 시절 소련의 역사를 재평가하면서, 소련은 발트해 국가들의 침략과 점령을 초래한 1939년 독일과의 비밀 의정서를 비난했습니다.[129]

포스트소비에트 시대의 러시아 역사학

소련 시대에는 이들 영토에서 소련 정책의 통일성 때문에 역사가들이 일반적으로 단일 실체로 취급했던 발트해 국가들의 역사에 대한 관심이 상대적으로 적었습니다.

소련 붕괴 이후 러시아 역사학에는 두 개의 일반 수용소가 진화했습니다. 하나는 자유민주주의(либерально-демократическое)로 스탈린의 행동과 몰로토프-리벤트롭 조약을 비난하고 발트해 국가들이 자발적으로 소련에 가입한 것으로 간주하지 않는다는 것입니다. 다른 하나는 민족애국(национально-патриотическое)은 몰로토프-리벤트롭 조약이 소련의 안보를 위해 필요했고, 발트족의 소련 가입은 프롤레타리아의 의지였다고 주장하며, 이는 소련 시절의 정치인 "소련의 안보를 보장할 필요성"과 일치합니다. '인민혁명'과 '자발적으로 합류' 그리고 발트 독립 지지자들은 소련을 무너뜨리려는 서방 정보기관의 활동가들이었습니다.[30]

소련-러시아 역사가 ī폴스 [ru]는 1940년 스탈린의 최후통첩은 독일의 위협에 대한 방어적인 조치였으며 발트해 국가들의 '사회주의 혁명'과는 관련이 없다고 주장합니다. 소련이 발트 3공화국의 안보를 수호하고 독일의 3공화국 침공을 피하기 위해 발트 3국을 합병해야 했다는 주장은 대학 교과서 '조국의 현대사'에서도 찾아볼 수 있습니다.[136]

러시아 국제법학회의 법학자이자 부회장인 세르게이 체르니첸코는 1940년 발트해 국가들과 소련 사이에 전쟁이 선포되지 않았고, 소련군이 그들의 합의로 발트해 국가들을 점령했다고 주장합니다. 그리고 또한 소련이 이전 조약 조항을 위반한 것은 점령에 해당하지 않습니다. 이후의 병합은 침략행위도 강제행위도 아니었으며 1940년을 기준으로 국제법에 따라 완전히 합법적이었습니다. 따라서 소련이 발트해 국적자들을 추방했다는 비난은 근거가 없다고 그는 말합니다. 개인들은 자국 내에서 추방될 수 없기 때문입니다. 그는 와펜-SS가 범죄 조직으로서 뉘른베르크에서 유죄 판결을 받고 있었고, 발트족을 소련으로부터 해방시키려는 영웅으로서 공개적으로 장려된 친나치(откровенно поощряются пронацистские) 발트족을 기념하는 것은 "민족주의적 맹목"(националистическое ослепление) 행위라고 주장합니다. 체르니첸코는 발트 3국의 현 상황과 관련하여 "점령론"이 에스토니아와 라트비아에서 "러시아어를 사용하는 주민들의 차별"을 정당화하기 위해 사용되는 공식적인 논문이라고 주장하고 발트 3국 정부가 "역사를 다시 쓰려는 시도"에서 실패할 것이라고 예언하고 있습니다.[137]

수정주의 역사가 올레그 플라토노프(Oleg Platonov)에 따르면, "러시아의 국익의 관점에서, 통일은 비록 다른 민족이 부분적으로 거주했지만 국가 고대 러시아 땅의 구성으로 돌아갔기 때문에 역사적으로 정의로웠다." 폴란드의 해체를 포함한 몰로토프-리벤트롭 조약과 의정서는 "반러시아 혁명"과 "외세의 개입"에 의해 러시아로부터 역사적 영토가 찢어지는 것을 바로잡았을 뿐입니다.[138]

한편, 콘스탄틴 K 상트페테르부르크 주립대학교 국제관계대학 교수와 학장, 부총장. Khudley는 1940년 발트해 국가들의 합병을 비자발적인 것으로 보고 있습니다. 그는 선거가 자유롭고 공정하지 않았으며 새로 선출된 의회의 소련 가입 결정이 발트해 각 국가 의회의 상원에서 승인되지 않았기 때문에 합법적이라고 볼 수 없다고 생각합니다. 그는 또한 발트해 국가들의 합병은 독일의 침략 가능성을 방어하는 군사적 가치가 없다고 주장합니다. 그것이 미래의 동맹국인 영국과 미국에서 반소련 여론을 강화하고 원주민들을 소련에 등을 돌렸기 때문에 제2차 세계 대전 이후 발트해 국가들에서 일어난 게릴라 운동은 소련에 국내 문제를 일으켰습니다.[139]

러시아연방의 지위

페레스트로이카의 등장과 소련 역사에 대한 재평가로 1989년 소련 최고 소비에트는 동유럽의 분열과 발트 3국의 침공 및 점령을 초래한 독일과 소련 간의 1939년 비밀 의정서를 비난했습니다.[citation needed]

이 행동은 발트해에서 소련의 존재가 점령임을 명시하지 않았지만, 러시아 소비에트 연방 사회주의 공화국과 리투아니아 공화국은 소련의 붕괴 속에서 후속 협정에서 그렇게 확인했습니다. 러시아는 1991년 7월 29일자 《국가 간 관계에 기초한 러시아 소비에트 사회주의 공화국과 리투아니아 공화국 간의 조약》의 전문에서 소련이 1940년 리투아니아의 주권을 침해한 합병의 결과를 제거했다고 선언했습니다. 리투아니아-러시아 관계는 더욱 개선될 것입니다.[40]

그러나 러시아의 현재 공식 입장은 리투아니아와의[140] 이전 협력과 유럽 이사회 가입 서명에 정면으로 배치되며, "iv"를 포함한 의무와 약속에 동의했습니다. 의견 제193호(1996) 제7.xii항에 기재된 바와 같이 점령된 발트해 국가에서 추방된 사람들과 추방자들의 후손들에 대한 보상과 관련하여, 이러한 문제를 가능한 한 빨리 해결하기 위해..."[38][141] 러시아 정부와 국가 관리들은 이제 소련의 발트해 국가 합병이 합법적이었고[142] 소련이 나치로부터 국가들을 해방시켰다고 주장합니다.[143] 그들은 소련군이 1940년 발트해 국가들에 처음 진입한 것은 발트해 정부의 합의와 동의에 따른 것이라고 주장합니다. 그들의 입장은 소련이 전쟁 상태에 있지 않거나 발트 3국 영토에서 전투 활동을 하지 않았기 때문에 점령이라는 단어를 사용할 수 없다는 것입니다.[144] "소련의 '점령'에 대한 주장과 관련 주장은 모든 법적, 역사적, 정치적 현실을 무시하는 것이므로 전혀 근거가 없습니다."—러시아 외무부.

이 특정한 러시아의 관점은 국제 문제 교수 데이비드 멘델로프에 의해 "1939-40년의 신화"라고 불리는데,[145] 그는 소련이 1939년에 발트해 국가들을 "점령"하지도 않았고, 다음 해에 그 국가들을 "부속"하지도 않았다는 주장이 러시아의 역사 의식에 광범위하게 자리잡고 있다고 말합니다.[146]

소련-발트 관계에 영향을 미치는 조약

발트해 국가들은 정전협정 체결 후 독립을 선언했고, 1918년 말 볼셰비키 러시아가 침공했습니다.[147] 이즈베스티야는 1918년 12월 25일자 기사에서 "에스토니아, 라트비아, 리투아니아는 러시아에서 서유럽으로 가는 길목에 있으며 따라서 우리 혁명에 방해가 되고 있다. 이 분리벽은 파괴되어야 합니다." 그러나 볼셰비키 러시아는 발트해 국가들을 지배하지 못했고 1920년에 세 나라 모두와 평화협정을 맺었습니다. 이후 소련의 주도로 [148]발트 3국 모두와 추가 불가침 조약이 체결되었습니다.

타임라인

참고 항목

- 커스텐 위원회

- 1991년 1월 리투아니아 국가 재창립법 여파로 사망자와 부상자가 발생한 사건

- Kistler-Ritso 에스토니아 재단의 프로젝트 탈린(Tallinn) 직업 박물관

- 라트비아의 점령

- 소비에트 연방의 인구 이동

- 러시아의 정권 교체 개입

- 발트 3국의 국가 연속성

- 발트 3국의 영토 변화

- 라트비아 공화국 90주년에 대한 미국의 결의안

참고문헌

- ^ Taagepera, Rein (1993). Estonia: return to independence. Westview Press. p. 58. ISBN 978-0813311999.

- ^ Ziemele, Ineta (2003). "State Continuity, Succession and Responsibility: Reparations to the Baltic States and their Peoples?". Baltic Yearbook of International Law. Martinus Nijhoff. 3: 165–190. doi:10.1163/221158903x00072.

- ^ Kaplan, Robert B.; Baldauf, Richard B. Jr. (2008). Language Planning and Policy in Europe: The Baltic States, Ireland and Italy. Multilingual Matters. p. 79. ISBN 978-1847690289. Archived from the original on 10 February 2023. Retrieved 2 November 2020.

Most Western countries had not recognised the incorporation of the Baltic States into the Soviet Union, a stance that irritated the Soviets without ever becoming a major point of conflict.

- ^ Kavass, Igor I. (1972). Baltic States. W. S. Hein. ISBN 978-0930342418. Archived from the original on 10 February 2023. Retrieved 9 September 2020.

The forcible military occupation and subsequent annexation of the Baltic States by the Soviet Union remains to this day (written in 1972) one of the serious unsolved issues of international law

- ^ Davies, Norman (2001). Dear, Ian (ed.). The Oxford companion to World War II. Michael Richard Daniell Foot. Oxford University Press. p. 85. ISBN 978-0198604464.

- ^ Vardys, Vytas Stanley (Summer 1964). "Soviet Colonialism in the Baltic States: A Note on the Nature of Modern Colonialism". Lituanus. 10 (2). ISSN 0024-5089. Archived from the original on 9 November 2021. Retrieved 25 February 2023.

- ^ David Chioni Moore (23 October 2020). "Is the Post- in Postcolonial the Post- in Post-Soviet? Toward a Global Postcolonial Critique". PMLA Vol. 116, No. 1, Special Topic: Globalizing Literary Studies. Cambridge University Press. Retrieved 26 January 2021.

- ^ Abene, Aija; Prikulis, Juris (2017). Damage caused by the Soviet Union in the Baltic States: International conference materials (PDF). Riga: E-forma. pp. 20–21. ISBN 978-9934-8363-1-2.

- ^ 라트비아 점령기 2007-11-23 라트비아 외무부 웨이백 머신에 보관.

- ^ "22 September 1944 from one occupation to another". Estonian Embassy in Washington. 22 September 2008. Archived from the original on 30 June 2018. Retrieved 1 May 2009.

For Estonia, World War II did not end, de facto, until 31 August 1994, with the final withdrawal of former Soviet troops from Estonian soil.

- ^ Feldbrugge, Ferdinand; Gerard Pieter van den Berg; William B. Simons (1985). Encyclopedia of Soviet law. Brill. p. 461. ISBN 9024730759. Archived from the original on 10 February 2023. Retrieved 9 September 2020.

On March 26, 1949, the US Department of State issued a circular letter stating that the Baltic countries were still independent nations with their own diplomatic representatives and consuls.

- ^ Fried, Daniel (14 June 2007). "U.S.-Baltic Relations: Celebrating 85 Years of Friendship" (PDF). Archived from the original (PDF) on 19 August 2012. Retrieved 29 April 2009.

From Sumner Wells' declaration of July 23, 1940, that we would not recognize the occupation. We housed the exiled Baltic diplomatic delegations. We accredited their diplomats. We flew their flags in the State Department's Hall of Flags. We never recognized in deed or word or symbol the illegal occupation of their lands.

- ^ Lauterpacht, E.; C. J. Greenwood (1967). International Law Reports. Cambridge University Press. pp. 62–63. ISBN 0521463807. Archived from the original on 10 February 2023. Retrieved 9 September 2020.

The Court said: (256 N.Y.S.2d 196) "The Government of the United States has never recognized the forceful occupation of Estonia and Latvia by the Soviet Union of Socialist Republics nor does it recognize the absorption and incorporation of Latvia and Estonia into the Union of Soviet Socialist republics. The legality of the acts, laws and decrees of the puppet regimes set up in those countries by the USSR is not recognized by the United States, diplomatic or consular officers are not maintained in either Estonia or Latvia and full recognition is given to the Legations of Estonia and Latvia established and maintained here by the Governments in exile of those countries

- ^ 에스토니아 사태에 대한 결의안 발의 유럽 의회에 의해 2018년 9월 29일 Wayback Machine에서 보관, B6-0215/2007, 21.5.2007; 통과, 2015년 5월 19일 Wayback Machine에서 보관. 2010년 1월 1일 회수.

- ^ Dehousse, Renaud (1993). "The International Practice of the European Communities: Current Survey". European Journal of International Law. 4 (1): 141. doi:10.1093/oxfordjournals.ejil.a035821. Archived from the original on 27 September 2007. Retrieved 9 December 2006.

- ^ European Parliament (13 January 1983). "Resolution on the situation in Estonia, Latvia, Lithuania". Official Journal of the European Communities. C. 42/78. Archived from the original on 28 June 2011. Retrieved 2 March 2007.

- ^ 발트해 연안국 점령에 관한 유럽인권재판소 사건

- ^ a b "Distr. General A/HRC/7/19/Add.2 17 March 2008 Original: English, Human Rights Council Seventh session Agenda item 9: Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Forms of Intolerance, Follow-up to and Implementation of the Durban Declaration and Programme of Action – Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, Doudou Diène, Addendum, Mission to Estonia" (PDF). Documents on Estonia. United Nations Human Rights Council. 20 February 2008. Archived from the original (PDF) on 30 March 2014. Retrieved 7 June 2009.

- ^ Mälksoo, Lauri (2003). Illegal Annexation and State Continuity: The Case of the Incorporation of the Baltic States by the USSR. Leiden & Boston: Brill. ISBN 9041121773.

- ^ "Russia and Estonia agree borders". BBC. 18 May 2005. Archived from the original on 12 April 2020. Retrieved 29 April 2009.

Five decades of almost unbroken Soviet occupation of the Baltic states of Estonia, Latvia and Lithuania ended in 1991

- ^ 국가 프로필: 에스토니아, 라트비아, 리투아니아 2003년 7월 31일 영국 외무부의 Wayback Machine에 보관됨

- ^ Saburova, Irina (1955). "The Soviet Occupation of the Baltic States". Russian Review. Blackwell Publishing. 14 (1): 36–49. doi:10.2307/126075. JSTOR 126075.

- ^ 예를 들어, "소련에 의한 이들 이전의 독립적이고 중립적인 국가들의 점령이 몰로토프/리벤트롭 조약 이후 1940년에 일어났고, 계속되고 있다는 사실"을 비난한 유럽 의회의 입장을 참조하십시오.

- ^ "1941-44년 독일의 점령 이후, 에스토니아는 1991년 독립을 회복할 때까지 소련에 의해 점령되었습니다." (유럽 인권 재판소 2006년 1월 17일), 본문.

- ^ a b David James Smith, 에스토니아: 독립과 유럽 통합, Routledge, 2001, ISBN 0415267285, p. xix

- ^ a b Parrott, Bruce (1995). "Reversing Soviet Military Occupation". State building and military power in Russia and the new states of Eurasia. M.E. Sharpe. pp. 112–115. ISBN 1563243601.

- ^ Van Elsuwege, Peter (April 2004). Russian-speaking minorities in Estonian and Latvia: Problems of integration at the threshold of the European Union (PDF). Flensburg Germany: European Centre for Minority Issues. p. 2. Archived from the original (PDF) on 23 September 2015. Retrieved 10 March 2013.

The forcible incorporation of the Baltic states into the Soviet Union in 1940, on the basis of secret protocols to the Molotov–Ribbentrop Pact, is considered to be null and void. Even though the Soviet Union occupied these countries for a period of fifty years, Estonia, Latvia and Lithuania continued to exist as subjects of international law.

- ^ 마렉 (1968). 396쪽. "소련이 직접적으로 합병된 영토가 아니라 자신들의 법적 의지를 가진 자치 단체라고 주장하는 한, 그들 (발틱 SSR)은 보호국이나 이탈리아가 지배하는 알바니아가 그렇게 분류되었던 것과 정확히 같은 방식으로 꼭두각시 창작물로 간주되어야 합니다. 이 인형들은 독립된 발트해 국가들의 영토에 세워졌습니다; 그들은 같은 영토를 덮고 같은 인구를 포함합니다."

- ^ 잘리마스, 다이니우스 "소련 점령으로 인한 피해 보상에 관한 리투아니아 공화국 법 해설" – 발트해 국제법 연감. Martinus Nijhoff Publishers, ISBN 978-9004137462

- ^ a b cf. 예: 보리스 소콜로프의 기사는 개요를 제공하는 э стония и п рибалтика в составе с с с р (1940–1991) в российской историографии는 웨이백 머신 (러시아 역사학에서 에스토니아와 소련의 발트해 국가들(1940–1991)에 보관된 2018-10-17)입니다. 2011년 1월 30일 접속.

- ^ Cole, Elizabeth A. (2007). Teaching the violent past: history education and reconciliation. Rowman & Littlefield. pp. 233–234. ISBN 978-0742551435.

- ^ Combs, Dick (2008). Inside The Soviet Alternate Universe. Penn State Press. pp. 258, 259. ISBN 978-0271033556. Archived from the original on 10 February 2023. Retrieved 9 September 2020.

The Putin administration has stubbornly refused to admit the fact of Soviet occupation of Latvia, Lithuania and Estonia following World War II, although Putin has acknowledged that in 1989, during Gorbachev's reign, the Soviet parliament officially denounced the Molotov–Ribbentrop Pact of 1939, which led to the forcible incorporation of the three Baltic states into the Soviet Union.

- Bugajski, Janusz (2004). Cold peace. Greenwood Publishing Group. p. 109. ISBN 0275983625. Archived from the original on 10 February 2023. Retrieved 9 September 2020.

Russian officials persistently claim that the Baltic states entered the USSR voluntarily and legally at the close of World War II and failed to acknowledge that Estonia, Latvia, and Lithuania were under Soviet occupation for fifty years.

- Bugajski, Janusz (2004). Cold peace. Greenwood Publishing Group. p. 109. ISBN 0275983625. Archived from the original on 10 February 2023. Retrieved 9 September 2020.

- ^ м и д р ф: з апад признавал п рибалтику частью с р с 2016년 3월 29일 웨이백 머신에 보관, 2005년 5월

- ^ к омментарий д епартамента информации и печати м д оссии в отношении "непризнания" вступления прибалтийских республик в состав с с р 2006-05-09 외교부 웨이백 머신에 보관, 2005년 5월 7일

- ^ 쿠들리(2008), 냉전기 소련의 대외정책, 발트해 요인, p. 90.

- ^ Zalimas, Dainius (1 January 2004). "Commentary to the Law of the Republic of Lithuania on Compensation of Damage Resulting from the Occupation of the USSR". Baltic Yearbook of International Law. Martinus Nijhoff Publishers. 3: 97–164. doi:10.1163/221158903x00063. ISBN 978-9004137462.

- ^ Parliamentary Assembly (1996). "Opinion No. 193 (1996) on Russia's request for membership of the Council of Europe". Council of Europe. Archived from the original on 7 May 2011. Retrieved 22 May 2011.

- ^ a b 결의안 1455(2005)에 기술된 바와 같이, 러시아 연방의 의무와 약속의 존중 2009-04-01을 CoE 의회 현장에 보관한 Wayback Machine에서 2009년 12월 6일 회수.

- ^ Zalimas, Dainius (1 January 2004). "Commentary to the Law of the Republic of Lithuania on Compensation of Damage Resulting from the Occupation of the USSR". Baltic Yearbook of International Law. Martinus Nijhoff Publishers. 3: 97–164. doi:10.1163/221158903x00063. ISBN 978-9004137462. Archived from the original on 10 February 2023. Retrieved 25 October 2015.

- ^ a b "Treaty between the Russian Soviet Federated Socialist Republic and the Republic of Lithuania on the Basis for Relations between States" (PDF). Archived from the original (PDF) on 22 July 2011.

- ^ Quiley, John (2001). "Baltic Russians: Entitled Inhabitants or Unlawful Settlers?". In Ginsburgs, George (ed.). International and national law in Russia and Eastern Europe [Volume 49 of Law in Eastern Europe]. Martinus Nijhoff Publishers. p. 327. ISBN 9041116540.

- ^ "Baltic article". The World & I. Washington Times Corp. 2 (3): 692. 1987.

- Shtromas, Alexander; Faulkner, Robert K.; Mahoney, Daniel J. (2003). "Soviet Conquest of the Baltic states". Totalitarianism and the prospects for world order: closing the door on the twentieth century. Applications of political theory. Lexington Books. p. 263. ISBN 978-0739105337.

- ^ https://meduza.io/en/feature/2022/10/03/suing-gorbachev

- ^ 2017년 11월 8일 웨이백 머신에 보관된 발틱 군구 globalsecurity.org

- ^ Wayback Machine Baltics Worldwide에 보관된 The Weekly Crier (1999/10) 2013-06-01. 2013년 6월 11일 접속.

- ^ "러시아, 발트해에서 마지막 군대 철수" 모스크바 타임즈 1999년 10월 22일.

- ^ a b c 나치-소련 불가침 조약 본문, Wayback Machine에서 2014년 11월 14일 보관, 1939년 8월 23일 실행

- ^ 크리스티, 케네스, 동아시아와 북유럽의 역사적 불의와 민주주의 이행: 민주주의 테이블의 유령, 루틀리지 커즌, 2002, ISBN 0700715991

- ^ a b 히든 & 연어 (1994). 110쪽.

- ^ a b 발트해 연안국: 에스토니아, 라트비아, 리투아니아, 데이비드 J. 스미스 지음, 24페이지, ISBN 0415285801

- ^ a b Hiden & Salmon (1994). p. 113.

- ^ 히든 & 연어(1994). 112쪽.

- ^ a b c Buttar, Prit (2013). Between Giants. Bloomsbury USA. ISBN 978-1780961637.

- ^ Robert van Voren (2011). Undigested Past: The Holocaust in Lithuania. Brill. ISBN 9789401200707.

- ^ a b c 히든 & 연어(1994). 114쪽.

- ^ Turtola, Martti (2003). Presidentti Konstantin Päts. Suomi ja Viro eri teillä. Keuruu.

- ^ Gerner & Hedlund (1993). p. 59.

- ^ Hiden & Salmon (1994). 115쪽.

- ^ "Baltic states – region, Europe". britannica.com. Archived from the original on 11 June 2008. Retrieved 23 June 2022.

- ^ a b Hiden & Salmon (1994). 116쪽.

- ^ a b 히든 & 연어 (1994). 117쪽.

- ^ Hiden & Salmon (1994) p. 118.

- ^ Hiden & Salmon (1994) p. 119.

- ^ a b Hiden & Salmon (1994). p. 120.

- ^ a b c "Nõukogude ja Saksa okupatsioon (1940–1991)". Eesti. Üld. Vol. 11. Eesti entsüklopeedia. 2002. pp. 311–323.

- ^ a b Estonian State Commission on Examination of Policies of Repression (2005). "Human Losses" (PDF). The White Book: Losses inflicted on the Estonian nation by occupation regimes. 1940–1991. Estonian Encyclopedia Publishers. p. 15. Archived from the original (PDF) on 14 January 2013.

- ^ Indrek Paavle, Peeter Kaasik [in Estonian] (2006). "Destruction battalions in Estonia in 1941". In Toomas Hiio [in Estonian]; Meelis Maripuu; Indrek Paavle (eds.). Estonia 1940–1945: Reports of the Estonian International Commission for the Investigation of Crimes Against Humanity. Tallinn. pp. 469–493.

{{cite book}}: CS1 maint: 위치 누락 게시자(링크) - ^ a b 알렉산더 스타티에프. 서부 국경 지대의 소련의 반동. 캠브리지 대학 출판부, 2010. p. 77

- ^ Romuald J. Misiunas, Rein Taagepera. 발트해 독립의 해 1940-1990. 탈린, 1997, 페이지 32

- ^ Bubnys, Arūnas (1998). Vokiečių okupuota Lietuva (1941–1944). Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. pp. 409–423. ISBN 9986757126.

- ^ a b Mackevičius, Mečislovas (Winter 1986). "Lithuanian resistance to German mobilization attempts 1941–1944". Lituanus. 4 (32). ISSN 0024-5089. Archived from the original on 5 August 2019. Retrieved 19 September 2013.

- ^ Mangulis, Visvaldis (1983). Latvia in the Wars of the 20th Century. Princeton Junction, NJ: Cognition Books. ISBN 0912881003. OCLC 10073361.

- ^ a b 히든 & 연어(1994). 121쪽.

- ^ 히든 & 연어(1994). 123쪽.

- ^ 벨라미(2007). 621쪽.

- ^ 벨라미(2007). 622쪽.

- ^ 벨라미(2007). 623쪽.

- ^ Hiden & Salmon (1994). p. 126.

- ^ a b c d Hiden & Salmon (1994) p. 129.

- ^ Petersen, Roger (2001). Resistance and Rebellion: Lessons from Eastern Europe. Studies in Rationality and Social Change. Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511612725. ISBN 9780511612725.

- ^ Strods, Heinrihs; Kott, Matthew (2002). "The File on Operation 'Priboi': A Re-Assessment of the Mass Deportations of 1949". Journal of Baltic Studies. 33 (1): 1–36. doi:10.1080/01629770100000191. S2CID 143180209. Archived from the original on 29 May 2020. Retrieved 25 March 2008. "Erratum". Journal of Baltic Studies. 33 (2): 241. 2002. doi:10.1080/01629770200000071. S2CID 216140280. Archived from the original on 29 March 2020. Retrieved 25 March 2008.

- ^ 리투아니아 나치 및 소련 점령 정권의 범죄 평가를 위한 국제 위원회, 1944-1953년 인구 추방, Wayback Machine에서 2013-06-01 보관, 제14항

- ^ a b Hiden & Salmon (1994). p. 130.

- ^ 히든 & 연어 (1994). 131쪽.

- ^ a b 히든 & 연어 (1994). 132쪽.

- ^ Motyl, Alexander J. (2000). Encyclopedia of Nationalism, Two-Volume Set. Elsevier. pp. 494–495. ISBN 0080545246. Archived from the original on 10 February 2023. Retrieved 20 February 2019.

- ^ Hiden & Salmon (1994). 139쪽.

- ^ 히든 & 연어(1994). 147쪽.

- ^ 히든 & 연어(1994). 149쪽.

- ^ 히든 & 연어 (1994). 150쪽.

- ^ Hiden & Salmon (1994). p. 151.

- ^ 히든 & 연어(1994). 154쪽.

- ^ "Upheaval in the East; Soviet Congress Condemns '39 Pact That Led to Annexation of Baltics". The New York Times. 25 December 1989. Archived from the original on 4 May 2021. Retrieved 17 May 2020.

The Congress condemned the secret protocols to the 1939 Soviet-German Nonaggression Treaty, which included a map delineating Soviet and German areas of interest, as 'legally untenable and invalid from the moment they were signed.'

- ^ 히든 & 연어(1994). 158쪽.

- ^ Hiden & Salmon (1994). p. 160.

- ^ 히든 & 연어(1994). 162쪽.

- ^ a b Hiden & Salmon (1994). 164쪽.

- ^ Hiden & Salmon (1994). 187쪽.

- ^ a b Nohlen, Dieter; Stöver, Philip (2010). Elections in Europe: A data handbook. Nomos. p. 567. ISBN 978-3832956097.

- ^ Hiden & Salmon (1994). 189쪽.

- ^ Holoboff, Elaine M.; Bruce Parrott (1995). "Reversing Soviet Military Occupation". National Security in the Baltic States. M.E. Sharpe. p. 112. ISBN 1563243601.

- ^ a b c 시몬센, S. 동포게임: 러시아의 발트 3국 군 철수에서 '디아스포라 연계' 설명 유럽-아시아 연구, 제53권, 제5호 2001.

- ^ Holoboff, p 113

- ^ a b Holoboff, p 114

- ^ 히든 & 연어(1994). 191쪽.

- ^ 1995년 9월 26일 팔디스키 공화국 대통령은 2021년 3월 9일 에스토니아 대통령 레나르트 메리(1992-2001)의 웨이백 머신(Wayback Machine)에 보관되었습니다. 1995년 9월 26일.

- ^ 에스토니아에 반환된 마지막 러시아 군사 유적지. 2016년 3월 3일 웨이백 머신 더 제임스타운 재단에 보관. 1995년 9월 27일.

- ^ 라트비아는 코펜하겐에 있는 라트비아 공화국의 웨이백 머신 대사관에 보관된 스크룬다 레이더 기지의 영토를 1999년 10월 31일에 인수합니다. 2013년 7월 22일 접속.

- ^ 에스토니아, 라트비아, 리투아니아 2023년 2월 10일 웨이백 머신 론리 플래닛에 보관. 2009년 1월 5일. 2013년 6월 3일 회수.

- ^ 21세기 전환기의 구소련 국가들은 2023년 2월 10일 웨이백 머신 이안 제프리스에 보관되었습니다. 2004. 2013년 7월 21일 회수.

- ^ Pettai, Vello (2015). Transitional and Retrospective Justice in the Baltic States. Cambridge University Press. p. 55. ISBN 978-1107049499. Archived from the original on 10 February 2023. Retrieved 9 September 2020.

- ^ ERR (5 November 2015). "Justice minister goes behind PM's back to sign declaration about reparations for Soviet occupation". ERR. Retrieved 8 April 2023.

- ^ "Report of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination". UN. 1999. Retrieved 19 February 2024.

- ^ "Human Rights Watch submission to the Committee on the Rights of the Child concerning Estonia". Human Rights Watch. 21 November 2016. Retrieved 8 February 2021.

- ^ van Elsuwege, Peter. "Russian-speaking minorities in Estonia and Latvia: problems of integration at the threshold of the European Union". European Centre for Minority Issues. p. 54. Archived from the original on 24 May 2013. Retrieved 26 June 2011.

- ^ "Integrating Estonia's Non-Citizen Minority". Human rights watch. 1993. Archived from the original on 19 August 2014. Retrieved 5 June 2009.

- ^ Ludwikowski, Rett R. (1996). Constitution-making in the region of former Soviet dominance. Duke University Press. p. 87. ISBN 978-0822318026. Archived from the original on 10 February 2023. Retrieved 25 October 2015.

- ^ "Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination. Estonia" (PDF). UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination. 23 September 2010. Archived (PDF) from the original on 29 March 2018. Retrieved 10 February 2011.

- ^ a b c Yaël, Ronen (2010). "Status of Settlers Implanted by Illegal Territorial Regimes". In Crawford, James (ed.). British Year Book of International Law 2008. Vaughan Lowe. Oxford University Press. pp. 194–265. ISBN 978-0199580392. Archived from the original on 10 February 2023. Retrieved 25 October 2015.

- ^ "Soviet Modernism's Enduring Baltic Legacy". jacobin.com. Archived from the original on 3 September 2022. Retrieved 3 September 2022.

- ^ Van Elsuwgege, p378

- ^ 발트 3국의 소련 병합에 대한 법적 평가는 K를 참조하십시오. 마렉, 국제공법상 국가의 동일성과 연속성 (1968), 383–91

- ^ D. 잘리마스, 리투아니아 공화국의 지속성에 관한 법적, 정치적 문제, 1999, 4 리투아니아 외교 정책 리뷰 111–12.

- ^ 토르바코프, 나. 러시아와 그 이웃 국가들. 역사와 역사적 책임을 보장합니다. FIIA 코멘트. 핀란드 국제문제연구소. 2010.

- ^ 게나디 차로데예프, 러시아, 라트비아의 영유권 주장 거부, 이즈베스티아 (CDPSP, Vol XLIV, No. 12), 1992년 3월 20일, p.3

- ^ James V. Wertsch (May 2008). "Blank Spots in Collective Memory: A Case Study of Russia". {The Annals of the American Academy of Political and Social Science. 617, The Politics of History in Comparative Perspective: 61. JSTOR 25098013.

- ^ Gerner & Hedlund (1993). p. 60.

- ^ Gerner & Hedlund (1993). p. 62.

- ^ a b Andrew Roth (23 August 2019). "Molotov-Ribbentrop: why is Moscow trying to justify Nazi pact?: Exhibition about Soviet-Nazi treaty, signed on 23 August 1939, seeks to turn spotlight on west's behaviour in 1930s". The Guardian.

- ^ "Старые газеты : Библиотека : Пропагандист и агитатор РККА : №20, октябрь 1939г". www.oldgazette.org. Archived from the original on 11 November 2022. Retrieved 11 November 2022.

- ^ Rain Liivoja. "Competing Histories: Soviet War Crimes in the Baltic States". In Kevin Jon Heller; Gerry Simpson (eds.). The Hidden Histories of War Crimes Trials. Oxford University Press 2013. p. 249.

- ^ 소련 대백과사전

- ^ Soviet Information Bureau (1948). "Falsifiers of History (Historical Survey)". Moscow: Foreign Languages Publishing House: 50. 272848.

{{cite journal}}: 저널 인용은 다음과 같습니다.journal=(도움말) - ^ Soviet Information Bureau (1948). "Falsifiers of History (Historical Survey)". Moscow: Foreign Languages Publishing House: 52. 272848.

{{cite journal}}: 저널 인용은 다음과 같습니다.journal=(도움말) - ^ 스ī폴스에 따르면 1940년 7월 중순 선거가 실시되었습니다. 그런 식으로, 외국의 군사 개입의 결과로 러시아로부터 빼앗겼던 라트비아, 리투아니아, 에스토니아가 그 국민들의 의지로 다시 그녀와 합류했습니다." – иполс в айны дипломатические. т с. Канун Великой Отечественной 1939–1941. Москва 1997. c. 242.

- ^ Новейшая история Отечества. XX век. Учебник для студентов вузов: в 2 т. /Под редакцией А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. М., 1998. c. 111

- ^ С.В.Черниченко "Об "оккупации" Прибалтики и нарушении прав русскоязычного населения" – "Международная жизнь" (август 2004 года) – "Статья С.в.черниченко*, Опубликованная В Журнале "Международная Жизнь" (Август 2004 Года) Под Заголовком "Об "Оккупации" Прибалтики И Наруше". Archived from the original on 27 August 2009. Retrieved 27 May 2009.

- ^ Олег Платонов. История русского народа в XX веке. Том 2. 2020년 2월 21일 Wayback Machine(웨이백 머신)에서 http://lib.ru/PLATONOWO/russ3.txt 아카이브됨

- ^ 쿠들리(2008), 냉전 시기 소련의 대외 정책, 발트해 요인, 56-73쪽.

- ^ Žalimas, Dainius. 2008년 1월 24일 회수된 리투아니아 공화국의 지속성에 관한 법적, 정치적 쟁점 2008년 4월 11일 Wayback Machine에서 아카이브됨

- ^ 러시아의 유럽평의회 가입요청에 대한 의견 제193호(1996) 2009. 12. 6. 회수된 CoE 의회 사이트의 Wayback Machine에서 아카이브된 2011-05-07

- ^ "Russia denies Baltic 'occupation'". 5 May 2005. Archived from the original on 20 June 2017. Retrieved 10 March 2007 – via news.bbc.co.uk.

- ^ "Bush denounces Soviet domination". 7 May 2005. Archived from the original on 12 December 2016. Retrieved 10 March 2007 – via news.bbc.co.uk.

- ^ 2005년 5월 Wayback Machine Sergei Yastrzhembsky에서 적용 가능한 Archived 2007-09-29의 "직업"이라는 용어.

- ^ Mendeloff, David A. (1968). "Truth-telling and mythmaking in post-Soviet Russia: pernicious historical ideas, mass education, and interstate conflict". Massachusetts Institute of Technology.

- ^ Mendeloff, David (2002). "Causes and Consequences of Historical Amnesia – The annexation of the Baltic states in post-Soviet Russian popular history and political memory". In Kenneth, Christie (ed.). Historical injustice and democratic transition in eastern Asia and northern Europe: ghosts at the table of democracy. RoutledgeCurzon. pp. 79–118. ISBN 978-0700715992. Archived from the original on 10 February 2023. Retrieved 7 September 2017.

- ^ http://web.ku.edu/ ~eceurope/community nations since 1917/ch2.html 2010년 12월 1일 Kansas 대학교 Wayback Machine에서 보관, 2008년 1월 23일 검색

- ^ G. von Rauch 교수 "Die Baltischen Staaten und Sowjetrussland 1919–1939", Europa Archiv No. 17 (1954), p. 6865.

서지학

- Aust, Anthony (2005). Handbook of International Law. Cambridge University Press. ISBN 978-0521530347.

- Bellamy, Chris (2007). Absolute War: Soviet Russia in the Second World War. Alfred a Knopf Inc. ISBN 978-0375410864.

- Brecher, Michael; Jonathan Wilkenfeld (1997). A Study of Crisis. University of Michigan Press. p. 596. ISBN 978-0472108060. Archived from the original on 10 February 2023. Retrieved 9 September 2020.

- Frucht, Richard (2005). Eastern Europe: An Introduction to the People, Lands, and Culture. ABC-CLIO. p. 132. ISBN 978-1576078006. Archived from the original on 21 January 2023. Retrieved 9 September 2020.

- Gerner, Kristian; Hedlund, Stefan (1993). The Baltic States and the End of the Soviet Empire. Routledge. ISBN 978-0415075701.

- Hiden, Johan; Salmon, Patrick (1994) [1991]. The Baltic Nations and Europe (Revised ed.). Harlow, England: Longman. ISBN 058225650X.

- Hiden, John (2008). Vahur Made; David J. Smith (eds.). The Baltic question during the Cold War. Routledge. ISBN 978-0415371001. Archived from the original on 10 February 2023. Retrieved 9 September 2020.

- Mälksoo, Lauri (2003). Illegal Annexation and State Continuity: The Case of the Incorporation of the Baltic States by the USSR. M. Nijhoff Publishers. ISBN 9041121773. Archived from the original on 17 January 2023. Retrieved 25 October 2015.

- Marek, Krystyna (1968) [1954]. Identity and continuity of states in public international law (2 ed.). Geneva, Switzerland: Libr. Droz.

- McHugh, James; James S. Pacy (2001). Diplomats without a country: Baltic diplomacy, international law, and the Cold War. Greenwood Publishing Group. ISBN 0313318786. Archived from the original on 10 February 2023. Retrieved 9 September 2020.

- Misiunas, Romuald J.; Taagepera, Rein (1993). The Baltic States, years of dependence, 1940–1990. University of California Press. ISBN 0520082281.

- O'Connor, Kevin (2003). The History of the Baltic States. Greenwood Publishing Group. pp. 113–145. ISBN 978-0313323553. Archived from the original on 10 February 2023. Retrieved 9 September 2020.

- Petrov, Pavel (2008). Punalipuline Balti Laevastik ja Eesti 1939–1941 (in Estonian). Tänapäev. ISBN 978-9985626313. Archived from the original on 3 March 2016. Retrieved 7 January 2009.

- Plakans, Andrejs (2007). Experiencing Totalitarianism: The Invasion and Occupation of Latvia by the USSR and Nazi Germany 1939–1991. AuthorHouse. p. 596. ISBN 978-1434315731. Archived from the original on 10 February 2023. Retrieved 9 September 2020.

- Rislakki, Jukka (2008). The Case for Latvia. Disinformation Campaigns Against a Small Nation. Rodopi. ISBN 978-9042024243. Archived from the original on 10 February 2023. Retrieved 9 September 2020.

- Talmon, Stefan (1998). Recognition of governments in international law. Oxford University Press. ISBN 978-0198265733. Archived from the original on 10 February 2023. Retrieved 9 September 2020.

- Tsygankov, Andrei P. (May 2009). Russophobia (1st ed.). Palgrave Macmillan. ISBN 978-0230614185.

- Wyman, David; Charles H. Rosenzveig (1996). The World Reacts to the Holocaust. JHU Press. pp. 365–381. ISBN 978-0801849695. Archived from the original on 10 February 2023. Retrieved 9 September 2020.

- Ziemele, Ineta (2005). State Continuity and Nationality: The Baltic States and Russia. Martinus Nijhoff Publishers. ISBN 9004142959.

추가읽기

- 야코프 팔코프, "나치 망치와 소련 모빌 사이에서: 발트해 지역의 붉은 게릴라 이야기, 1941-1945", Chris Murray(ed.), 2차 세계대전의 알려지지 않은 갈등: 잊혀진 전선(London: Routledge, 2019), pp. 96-119, ISBN 978-1138612945

- 알리데 네일러, 동방의 그림자

- 리투아니아, 라트비아, 에스토니아에서 반소련 요소 추방 절차에 관하여. – 전문, 영어

- 소련의 에스토니아 점령에 관한 세계 공산주의 박물관.

- 라트비아 점령 박물관

- GULAG 113 – 1941년 붉은 군대에 동원되어 GULAG에서 강제 노동을 하는 에스토니아인들에 대한 캐나다 영화

- (라트비아 대법원 판사) 오귀스트 럼페터스의 발트 국가에 대한 소련의 침략 – 소련-발트 조약 및 관계에 대한 짧고 철저한 주석이 달린 논문. 1974. 전문

- 1955-1956년 소련의 상황은 에스토니아를 점령했습니다. 1956년 에두아르트 õ(Eduard Hamilton)의 Manivald Räästas.

학술 및 언론기사

- Mälksoo, Lauri (2000). 울루오츠 교수, 에스토니아 망명정부와 국제법상 에스토니아 공화국의 지속성. 노르딕 국제법 저널 69.3, 289–316.

- 법원에서의 비인정: 허버트 W. 브릭스의 발트 공화국의 배. American Journal of International Law Vol. 37, No. 4 (1943년 10월), pp. 585–596.

- 알프레드 에리히 센 1940년 리투아니아에서 무슨 일이 일어났습니까? (PDF)

- 이리나 사부로바에 의한 소련의 발트해 국가 점령. 러시안 리뷰, 1955

- 강철의 장막, 타임지, 1947년 4월 14일

- 더 아이언 힐, 타임지, 1953년 12월 14일

외부 링크

- "John Alma Johnny and Myra Archived at the Wayback Machine 2022년 11월 11일 Destination Freedom"의 프레젠테이션에서 점령에 대한 라디오 드라마가 소개됩니다.