바뭄 문자

Bamum script| 바뭄 | |

|---|---|

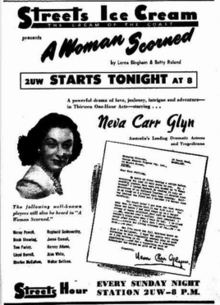

제6회 바뭄 대본 C. 1910의 책. | |

| 스크립트 유형 | |

기간 | c. 1896, 빈사상태 c. 1931, 부활 c. 2007 |

| 방향 | 좌우로 |

| 언어들 | 바뭄, 쉬엄 |

| 관련 스크립트 | |

아동 시스템 | 바감? |

| ISO 15924 | |

| ISO 15924 | 바무, 435, 바뭄 |

| 유니코드 | |

유니코드 별칭 | 바뭄 |

| |

바뭄 대본은 19세기 초 카메룬의 은조야왕이 바뭄어를 위해 만든 6개의 대본의 진화 시리즈다. 그것들은 1896년부터 1910년까지 14년 동안 그림 체계에서 알파벳 부분적인 음절 문자로 진화한 것으로 유명하다. 바뭄형은 1918년에 주조되었으나, 1931년경 대본은 불용되었다. 바뭄 대본을 되살리는 프로젝트가 2007년경 시작됐다.[citation needed]

역사

바뭄 대본은 초기 형태에서 500~600자 정도의 픽토그래픽 니모닉 보조(프로토 쓰기)였다. Njoya가 대본을 수정하면서 로고그램(단어 기호)을 도입했다. 1910년에 완성한 6판은 80자로 된 음절이다. 처음 네 글자를 따서 '아까우구'라고도 한다. 1906년에 사용되었던 버전은 mbima라고 불렸다.[1]

이 대본은 Njoya가 인쇄를 위해 구리 종류를 주조했을 때 1918년에 더욱 정교해졌다. 이 대본은 1931년 카메룬 야우데로 은죠아가 망명하면서 불용되었다.[2]

현재 바뭄 대본은 크게 쓰이지 않고 있다. 그러나 바뭄 스크립트 및 아카이브 프로젝트는 대본을 현대화하고 되살리려는 시도를 하고 있다. 이 프로젝트는 옛 바뭄의 수도 움반에 기반을 두고 있다.[3]

A 단계

레와("책")라고 불리는 바뭄 문자의 초기 형태는 1896–1897년에 개발되었다. 그것은 465개의 픽토그램(일부 출처에 따르면 511개)과 1-10개의 숫자에 10개의 문자로 구성되었다. 글쓰기 방향은 위에서 아래로, 왼쪽에서 오른쪽으로, 또는 위에서 아래로 할 수 있다. (우에서 왼쪽은 이웃한 하우사 사람들이 사용하는 아랍어 대본의 방향이었기 때문에 피했다.)

B단계

음비마("혼합")라고 불리는 두 번째 시스템은 1899–1900년에 개발되었다. 그것은 첫 번째 문자의 단순화였다; Njoya는 72자를 생략했지만 45자를 새로 추가했다. 글쓰기 방향은 이 단계와 그 이후의 모든 단계에서 좌우가 되었다.

C상

처음 세 글자를 따서 '니 니이 은파'라고 불리는 세 번째 시스템은 1902년경에 개발되었다. 이 단순화는 56자를 생략해 371자리와 10자리의 숫자를 남겼다. Njoya는 이 시스템을 이용해서 그의 바문 사람들의 역사를 쓰고 그의 어머니와 편지를 주고받았다.

위상 D

처음 네 글자를 따서 '리이 니이 은샤 엠프'라고 불리는 네 번째 시스템은 1907-1908년경에 개발되었다. 285자, 10자리 숫자로 이전 버전을 더욱 단순화했다.

단계 E

리 니이 음프 맨이라고 불리는 제5계통도 1907-1908년경에 개발되었다. 195자, 10자리 숫자로 성서 번역에 사용되었다. 이러한 최초 5개 시스템은 밀접하게 관련되어 있다. 모든 것은 점진적으로 단순화된 그림문자 원소를 통해 생성되고 있었다.

F상

처음 네 글자를 따서 A Ka U Ku라고 불리는 여섯 번째 시스템은 1910년경에 개발되었다. 82자, 10자리 숫자로 되어 있다. 이 단계는 160개의 음절을 구별할 수 있는 완전한 음절 체계로의 전환을 나타낸다. 그것은 출생, 결혼, 사망, 법원 판결 등을 기록하는 데 사용되었다.

G상

7번째이자 최종적인 시스템은 Memfemefe("새로운") 또는 A Ka U Ku Memfemefe라고 불리며 1918년경에 개발되었다. 80자밖에 안 되는데, 이 중 10자가 음절과 숫자로 모두 두 배다. 이전의 체계와 마찬가지로, 누락된 음절은 유사한 음절에 원하는 모음의 조합을 사용하거나, 또는 이음절로 쓰여진다.

설명

현대 바뭄의 80글립자는 그 언어의 모든 자음-보월 음절(C V 음절)을 나타내기에는 충분하지 않다. 이 결핍은 이산화질소로 보충되거나 CV와1 V2 값을 가진 글리프를 결합하여2 CV로 보충된다. 이것은 음절에 대한 대본의 알파벳을 음절에서 직접 다루지 않게 한다. 음절의 고유모음을 추가하여 자음: tu + u = /du/, fu + u = /vu/, ju + u = /vu/, ja + a = /ʒa/, i = / +i/, pu/ + u = /bu/

이 두 개의 분음체는 80개의 글리프 중 어느 것에나 첨가될 수 있는 곡절(코엔돈)과 12개로 제한되는 마크롱(투켄티스)이다. 일반적으로 곡절은 pû /puʔ/ 및 kɛt /kɛ/에서와 같이 모음은 짧아지고 그 과정에서 최종 자음이 떨어지더라도 /kaʔ/를 음절에 글로탈 스톱을 추가하는 효과가 있다. 혼수화 또한 상실된다: ɲââ /ʃaʔ/, nteê/, ntûu /tuʔ/. 그러나 때때로 곡절은 모음: nî /nɛn/, pî /pin/, rên/, jûʔ /jun/, mɔ /mɔn/, ɲʒəə /jun/(글롯탈 스톱과 같은 NC 손실)을 비음한다. Others are idiosyncratic: ɲʒə̂m /jəm/ (simple loss of NC), tə̂ /tɔʔ/ (vowel change), ɲî /ɲe/, riê /z/, m̂ /n/, ʃɯ̂x /jɯx/, nûə /ŋuə/, kɯ̂x /ɣɯ/, rə̂ /rɔ/, ŋkwə̂n /ŋuət/, fɔ̂m /mvɔp/, mbɛ̂n /pɛn/, tî /tɯ/, kpâ /ŋma/, vŷ /fy/, ɣɔ̂m /ŋɡɔm/.[4]

마크롱은 음절에서 모음을 삭제해 자음과 NC 군집(/nd, ŋɡ/)을 형성하는 '킬러 스트로크'이다. 자음 /n/는 초성 자음인 코다와 혼전 자음인 경우 모두 사용된다. 마크롱과의 두 가지 비리는 /j/로 읽히는 ɲūū과 / //로 읽히는 ɔ̄이다.

대본은 시각적으로 적절한 명칭에 대해 반전된 물음표와 유사한 '자본화' 표시(nʒmmli), 10자리 십진법 등 독특한 구두점을 가지고 있으며, 10자리 옛글라이프는 0으로 재패션되었다.

현대식 음절(G상)

| ꚠ | ꚡ | ꚢ | ꚣ | ꚤ | ꚥ | ꚦ | ꚧ | ꚨ | ꚩ | ꚪ | ꚫ | ꚬ | ꚭ | ꚮ | ꚯ |

| a | ka | u | 쿠 | e | 리 | t | ɔ | 니이 | i | 라의 | 발을 동동작 | 리이 | 리에 | le | 미 |

| ꚠ꛰ | ꚡ꛰ | ꚢ꛰ | ꚣ꛰ | ꚤ꛰ | ꚥ꛰ | ꚦ꛰ | ꚧ꛰ | ꚨ꛰ | ꚩ꛰ | ꚪ꛰ | ꚫ꛰ | ꚬ꛰ | ꚭ꛰ | ꚮ꛰ | ꚯ꛰ |

| a ʔ | Kaʔ | 오우우우 | 쿠우즈 | eʔ | R rn | t | ɔʔ | 네 | I ʔ | laʔ | 파에 | riʔ | z | leʔ | 미싱 |

| ꚧ꛱ | |||||||||||||||

| ə | |||||||||||||||

| ꚰ | ꚱ | ꚲ | ꚳ | ꚴ | ꚵ | ꚶ | ꚷ | ꚸ | ꚹ | ꚺ | ꚻ | ꚼ | ꚽ | ꚾ | ꚿ |

| 타아 | 엔다 | nʒəm | m | 수지를 맞추다 | 뮤 | iii | si | ʃɯx | sɯx | 계의 | kɛ | 뉘앙스 | 뉴 | ʒə | y |

| ꚰ꛰ | ꚱ꛰ | ꚲ꛰ | ꚳ꛰ | ꚴ꛰ | ꚵ꛰ | ꚶ꛰ | ꚷ꛰ | ꚸ꛰ | ꚹ꛰ | ꚺ꛰ | ꚻ꛰ | ꚼ꛰ | ꚽ꛰ | ꚾ꛰ | ꚿ꛰ |

| 조롱하다 | ndaʔ | yəm | n | suʔ | 뮤비 | ʃ | siʔ | xx | sɯʔ | 계우 | 키즈 | ŋə | 뉘앙스 | yu | y |

| ꚱ꛱ | ꚶ꛱ | ꚷ꛱ | ꚾ꛱ | ||||||||||||

| nd | ʃ | s | y | ||||||||||||

| ꛀ | ꛁ | ꛂ | ꛃ | ꛄ | ꛅ | ꛆ | ꛇ | ꛈ | ꛉ | ꛊ | ꛋ | ꛌ | ꛍ | ꛎ | ꛏ |

| uu | 유 | 야 | 네아 | kɯx | 펙스 | 네 | nte | ü | w | 체를 바르다 | 화내다 | ru | 루 | mi | 니 |

| ꛀ꛰ | ꛁ꛰ | ꛂ꛰ | ꛃ꛰ | ꛄ꛰ | ꛅ꛰ | ꛆ꛰ | ꛇ꛰ | ꛈ꛰ | ꛉ꛰ | ꛊ꛰ | ꛋ꛰ | ꛌ꛰ | ꛍ꛰ | ꛎ꛰ | ꛏ꛰ |

| ʃʔ | 윤 씨. | 야호 | ʃʔ | ɣɯ | p | ʔʔ | 티슈 | pʔ | üʔ | 콩알갱이 | 허세를 부리다 | ru | 루아스 | miʔ | Nnn |

| ꛐ | ꛑ | ꛒ | ꛓ | ꛔ | ꛕ | ꛖ | ꛗ | ꛘ | ꛙ | ꛚ | ꛛ | ꛜ | ꛝ | ꛞ | ꛟ |

| rx | r | 쿤 | ŋkwən | ŋga | ŋa | ʃɔ | 토하다 | 푸 | fɔm | 와 | na | ri | 파이 | lɔʔ | kɔ |

| ꛐ꛰ | ꛑ꛰ | ꛒ꛰ | ꛓ꛰ | ꛔ꛰ | ꛕ꛰ | ꛖ꛰ | ꛗ꛰ | ꛘ꛰ | ꛙ꛰ | ꛚ꛰ | ꛛ꛰ | ꛜ꛰ | ꛝ꛰ | ꛞ꛰ | ꛟ꛰ |

| r | r | 쿤 | ŋt | ŋgaʔ | ŋʔ | ʃɔʔ | 토하다 | 푸우우 | mvp | 와우 | 순진한 | 거짓말쟁이 | 핀을 꽂다 | lɔʔ | kɔʔ |

| ꛔ꛱ | ꛖ꛱ | ꛘ꛱ | ꛛ꛱ | ꛜ꛱ | ꛟ꛱ | ||||||||||

| ŋg | ʃ | f | n | l | k | ||||||||||

| ꛠ | ꛡ | ꛢ | ꛣ | ꛤ | ꛥ | ꛦ | ꛧ | ꛨ | ꛩ | ꛪ | ꛫ | ꛬ | ꛭ | ꛮ | ꛯ |

| mbɛn | R rn | mɛn | 엄마. | ti | 기 | mɔ 1 | mba 2 | 티트 3 | kpa 4 | 툰 5 | 은투 6 | sa 7 | faa 8 | 뷔 9 | ɣɔm 0 |

| ꛠ꛰ | ꛡ꛰ | ꛢ꛰ | ꛣ꛰ | ꛤ꛰ | ꛥ꛰ | ꛦ꛰ | ꛧ꛰ | ꛨ꛰ | ꛩ꛰ | ꛪ꛰ | ꛫ꛰ | ꛬ꛰ | ꛭ꛰ | ꛮ꛰ | ꛯ꛰ |

| 펜 | R rn | mɛn | maʔ | t | kiʔ | mɔn | mbaʔ | 티트 | mama | 툰 | Tuʔ. | saʔ | faʔ | ü | ŋgɔm |

| ꛤ꛱ | ꛦ꛱ | ||||||||||||||

| t | m | ||||||||||||||

구두점

숫자

음절의 마지막 10개의 기본 문자는 문자와 숫자에 모두 사용된다.[5]

| ꛦ | ꛧ | ꛨ | ꛩ | ꛪ | ꛫ | ꛬ | ꛭ | ꛮ | ꛯ |

| mɔ 1 | mba 2 | 티트 3 | kpa 4 | 툰 5 | 은투 6 | sa 7 | faa 8 | 뷔 9 | ɣɔm 0 |

역사적으로 ꛯ은 10으로 사용되었으나 소수 수학이 도입되면서 0으로 바뀌었다.[5]

모든 버전(페이지 A–G)

유니코드

바뭄의 88자는 2009년 10월 버전 5.2가 출시되면서 유니코드 표준에 추가되었다. Bamum Unicode 문자 이름은 Idelette Dugast와 M.D.W. Jeffreys가 L'écriture des Bamum(1950)에 제공한 국제 음성 알파벳 형식을 기반으로 한다.[5]

| 사용법 | 편지들 | |||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 듀가스트 & 제프리스 | a | b | d | ɛ | e | ǝ | f | ɣ | g | i | k | l | m | n | ŋ | ɔ |

| 유니코드명 | A | B | D | EE | EA | E | F | GH | G | I | K | L | M | N | NG | O |

| 프랑스어 | a | b | d | è | é | e | f | gh | g | i | k | l | m | n | ng | o |

| 듀가스트 & 제프리스 | p | r | s | ʃ | t | u | ü | ɯ | v | w | x | y | z | ʒ | ʔ | |

| 유니코드명 | P | R | S | SH | T | U | UE | EU | V | W | X | Y | Z | J | Q | |

| 프랑스어 | p | r | s | 쉿 | t | u | ü | ù | v | w | x | y | z | j | ’ | |

Bamum의 유니코드 블록은 U+A6A0–이다.U+A6FF:

| 바뭄[1][2] 공식 유니코드 컨소시엄 코드 차트(PDF) | ||||||||||||||||

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |

| U+A6Ax | ꚠ | ꚡ | ꚢ | ꚣ | ꚤ | ꚥ | ꚦ | ꚧ | ꚨ | ꚩ | ꚪ | ꚫ | ꚬ | ꚭ | ꚮ | ꚯ |

| U+A6Bx | ꚰ | ꚱ | ꚲ | ꚳ | ꚴ | ꚵ | ꚶ | ꚷ | ꚸ | ꚹ | ꚺ | ꚻ | ꚼ | ꚽ | ꚾ | ꚿ |

| U+A6Cx | ꛀ | ꛁ | ꛂ | ꛃ | ꛄ | ꛅ | ꛆ | ꛇ | ꛈ | ꛉ | ꛊ | ꛋ | ꛌ | ꛍ | ꛎ | ꛏ |

| U+A6Dx | ꛐ | ꛑ | ꛒ | ꛓ | ꛔ | ꛕ | ꛖ | ꛗ | ꛘ | ꛙ | ꛚ | ꛛ | ꛜ | ꛝ | ꛞ | ꛟ |

| U+A6Ex | ꛠ | ꛡ | ꛢ | ꛣ | ꛤ | ꛥ | ꛦ | ꛧ | ꛨ | ꛩ | ꛪ | ꛫ | ꛬ | ꛭ | ꛮ | ꛯ |

| U+A6Fx | ꛰ | ꛱ | ꛲ | ꛳ | ꛴ | ꛵ | ꛶ | ꛷ | ||||||||

메모들

| ||||||||||||||||

2010년 10월 버전 6.0이 출시되면서 바뭄 스크립트의 과거 단계가 유니코드에 추가되었다. 이것들은 Bamum 보충 블록에 U+16800–U+16A3F로 암호화되어 있다. 스크립트 개발의 다양한 단계를 위상-A에서 위상-E로 부른다. 문자 이름은 해당 문자가 나타나는 마지막 단계를 나타낸다. 예: U+168EE 𖣮 BAMUM 문자 PHASE-C PIN은 Phase C를 통해 증명되지만 Phase D에서는 증명되지 않는다.

| 바뭄 보충제[1][2] 공식 유니코드 컨소시엄 코드 차트(PDF) | ||||||||||||||||

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |

| U+1680x | 𖠀 | 𖠁 | 𖠂 | 𖠃 | 𖠄 | 𖠅 | 𖠆 | 𖠇 | 𖠈 | 𖠉 | 𖠊 | 𖠋 | 𖠌 | 𖠍 | 𖠎 | 𖠏 |

| U+1681x | 𖠐 | 𖠑 | 𖠒 | 𖠓 | 𖠔 | 𖠕 | 𖠖 | 𖠗 | 𖠘 | 𖠙 | 𖠚 | 𖠛 | 𖠜 | 𖠝 | 𖠞 | 𖠟 |

| U+1682x | 𖠠 | 𖠡 | 𖠢 | 𖠣 | 𖠤 | 𖠥 | 𖠦 | 𖠧 | 𖠨 | 𖠩 | 𖠪 | 𖠫 | 𖠬 | 𖠭 | 𖠮 | 𖠯 |

| U+1683x | 𖠰 | 𖠱 | 𖠲 | 𖠳 | 𖠴 | 𖠵 | 𖠶 | 𖠷 | 𖠸 | 𖠹 | 𖠺 | 𖠻 | 𖠼 | 𖠽 | 𖠾 | 𖠿 |

| U+1684x | 𖡀 | 𖡁 | 𖡂 | 𖡃 | 𖡄 | 𖡅 | 𖡆 | 𖡇 | 𖡈 | 𖡉 | 𖡊 | 𖡋 | 𖡌 | 𖡍 | 𖡎 | 𖡏 |

| U+1685x | 𖡐 | 𖡑 | 𖡒 | 𖡓 | 𖡔 | 𖡕 | 𖡖 | 𖡗 | 𖡘 | 𖡙 | 𖡚 | 𖡛 | 𖡜 | 𖡝 | 𖡞 | 𖡟 |

| U+1686x | 𖡠 | 𖡡 | 𖡢 | 𖡣 | 𖡤 | 𖡥 | 𖡦 | 𖡧 | 𖡨 | 𖡩 | 𖡪 | 𖡫 | 𖡬 | 𖡭 | 𖡮 | 𖡯 |

| U+1687x | 𖡰 | 𖡱 | 𖡲 | 𖡳 | 𖡴 | 𖡵 | 𖡶 | 𖡷 | 𖡸 | 𖡹 | 𖡺 | 𖡻 | 𖡼 | 𖡽 | 𖡾 | 𖡿 |

| U+1688x | 𖢀 | 𖢁 | 𖢂 | 𖢃 | 𖢄 | 𖢅 | 𖢆 | 𖢇 | 𖢈 | 𖢉 | 𖢊 | 𖢋 | 𖢌 | 𖢍 | 𖢎 | 𖢏 |

| U+1689x | 𖢐 | 𖢑 | 𖢒 | 𖢓 | 𖢔 | 𖢕 | 𖢖 | 𖢗 | 𖢘 | 𖢙 | 𖢚 | 𖢛 | 𖢜 | 𖢝 | 𖢞 | 𖢟 |

| U+168Ax | 𖢠 | 𖢡 | 𖢢 | 𖢣 | 𖢤 | 𖢥 | 𖢦 | 𖢧 | 𖢨 | 𖢩 | 𖢪 | 𖢫 | 𖢬 | 𖢭 | 𖢮 | 𖢯 |

| U+168Bx | 𖢰 | 𖢱 | 𖢲 | 𖢳 | 𖢴 | 𖢵 | 𖢶 | 𖢷 | 𖢸 | 𖢹 | 𖢺 | 𖢻 | 𖢼 | 𖢽 | 𖢾 | 𖢿 |

| U+168Cx | 𖣀 | 𖣁 | 𖣂 | 𖣃 | 𖣄 | 𖣅 | 𖣆 | 𖣇 | 𖣈 | 𖣉 | 𖣊 | 𖣋 | 𖣌 | 𖣍 | 𖣎 | 𖣏 |

| U+168Dx | 𖣐 | 𖣑 | 𖣒 | 𖣓 | 𖣔 | 𖣕 | 𖣖 | 𖣗 | 𖣘 | 𖣙 | 𖣚 | 𖣛 | 𖣜 | 𖣝 | 𖣞 | 𖣟 |

| U+168Ex | 𖣠 | 𖣡 | 𖣢 | 𖣣 | 𖣤 | 𖣥 | 𖣦 | 𖣧 | 𖣨 | 𖣩 | 𖣪 | 𖣫 | 𖣬 | 𖣭 | 𖣮 | 𖣯 |

| U+168Fx | 𖣰 | 𖣱 | 𖣲 | 𖣳 | 𖣴 | 𖣵 | 𖣶 | 𖣷 | 𖣸 | 𖣹 | 𖣺 | 𖣻 | 𖣼 | 𖣽 | 𖣾 | 𖣿 |

| U+1690x | 𖤀 | 𖤁 | 𖤂 | 𖤃 | 𖤄 | 𖤅 | 𖤆 | 𖤇 | 𖤈 | 𖤉 | 𖤊 | 𖤋 | 𖤌 | 𖤍 | 𖤎 | 𖤏 |

| U+1691x | 𖤐 | 𖤑 | 𖤒 | 𖤓 | 𖤔 | 𖤕 | 𖤖 | 𖤗 | 𖤘 | 𖤙 | 𖤚 | 𖤛 | 𖤜 | 𖤝 | 𖤞 | 𖤟 |

| U+1692x | 𖤠 | 𖤡 | 𖤢 | 𖤣 | 𖤤 | 𖤥 | 𖤦 | 𖤧 | 𖤨 | 𖤩 | 𖤪 | 𖤫 | 𖤬 | 𖤭 | 𖤮 | 𖤯 |

| U+1693x | 𖤰 | 𖤱 | 𖤲 | 𖤳 | 𖤴 | 𖤵 | 𖤶 | 𖤷 | 𖤸 | 𖤹 | 𖤺 | 𖤻 | 𖤼 | 𖤽 | 𖤾 | 𖤿 |

| U+1694x | 𖥀 | 𖥁 | 𖥂 | 𖥃 | 𖥄 | 𖥅 | 𖥆 | 𖥇 | 𖥈 | 𖥉 | 𖥊 | 𖥋 | 𖥌 | 𖥍 | 𖥎 | 𖥏 |

| U+1695x | 𖥐 | 𖥑 | 𖥒 | 𖥓 | 𖥔 | 𖥕 | 𖥖 | 𖥗 | 𖥘 | 𖥙 | 𖥚 | 𖥛 | 𖥜 | 𖥝 | 𖥞 | 𖥟 |

| U+1696x | 𖥠 | 𖥡 | 𖥢 | 𖥣 | 𖥤 | 𖥥 | 𖥦 | 𖥧 | 𖥨 | 𖥩 | 𖥪 | 𖥫 | 𖥬 | 𖥭 | 𖥮 | 𖥯 |

| U+1697x | 𖥰 | 𖥱 | 𖥲 | 𖥳 | 𖥴 | 𖥵 | 𖥶 | 𖥷 | 𖥸 | 𖥹 | 𖥺 | 𖥻 | 𖥼 | 𖥽 | 𖥾 | 𖥿 |

| U+1698x | 𖦀 | 𖦁 | 𖦂 | 𖦃 | 𖦄 | 𖦅 | 𖦆 | 𖦇 | 𖦈 | 𖦉 | 𖦊 | 𖦋 | 𖦌 | 𖦍 | 𖦎 | 𖦏 |

| U+1699x | 𖦐 | 𖦑 | 𖦒 | 𖦓 | 𖦔 | 𖦕 | 𖦖 | 𖦗 | 𖦘 | 𖦙 | 𖦚 | 𖦛 | 𖦜 | 𖦝 | 𖦞 | 𖦟 |

| U+169Ax | 𖦠 | 𖦡 | 𖦢 | 𖦣 | 𖦤 | 𖦥 | 𖦦 | 𖦧 | 𖦨 | 𖦩 | 𖦪 | 𖦫 | 𖦬 | 𖦭 | 𖦮 | 𖦯 |

| U+169Bx | 𖦰 | 𖦱 | 𖦲 | 𖦳 | 𖦴 | 𖦵 | 𖦶 | 𖦷 | 𖦸 | 𖦹 | 𖦺 | 𖦻 | 𖦼 | 𖦽 | 𖦾 | 𖦿 |

| U+169Cx | 𖧀 | 𖧁 | 𖧂 | 𖧃 | 𖧄 | 𖧅 | 𖧆 | 𖧇 | 𖧈 | 𖧉 | 𖧊 | 𖧋 | 𖧌 | 𖧍 | 𖧎 | 𖧏 |

| U+169Dx | 𖧐 | 𖧑 | 𖧒 | 𖧓 | 𖧔 | 𖧕 | 𖧖 | 𖧗 | 𖧘 | 𖧙 | 𖧚 | 𖧛 | 𖧜 | 𖧝 | 𖧞 | 𖧟 |

| U+169Ex | 𖧠 | 𖧡 | 𖧢 | 𖧣 | 𖧤 | 𖧥 | 𖧦 | 𖧧 | 𖧨 | 𖧩 | 𖧪 | 𖧫 | 𖧬 | 𖧭 | 𖧮 | 𖧯 |

| U+169Fx | 𖧰 | 𖧱 | 𖧲 | 𖧳 | 𖧴 | 𖧵 | 𖧶 | 𖧷 | 𖧸 | 𖧹 | 𖧺 | 𖧻 | 𖧼 | 𖧽 | 𖧾 | 𖧿 |

| U+16A0x | 𖨀 | 𖨁 | 𖨂 | 𖨃 | 𖨄 | 𖨅 | 𖨆 | 𖨇 | 𖨈 | 𖨉 | 𖨊 | 𖨋 | 𖨌 | 𖨍 | 𖨎 | 𖨏 |

| U+16A1x | 𖨐 | 𖨑 | 𖨒 | 𖨓 | 𖨔 | 𖨕 | 𖨖 | 𖨗 | 𖨘 | 𖨙 | 𖨚 | 𖨛 | 𖨜 | 𖨝 | 𖨞 | 𖨟 |

| U+16A2x | 𖨠 | 𖨡 | 𖨢 | 𖨣 | 𖨤 | 𖨥 | 𖨦 | 𖨧 | 𖨨 | 𖨩 | 𖨪 | 𖨫 | 𖨬 | 𖨭 | 𖨮 | 𖨯 |

| U+16A3x | 𖨰 | 𖨱 | 𖨲 | 𖨳 | 𖨴 | 𖨵 | 𖨶 | 𖨷 | 𖨸 | |||||||

| 메모들 | ||||||||||||||||

참고 항목

참조

- ^ The History of cartography. Harley, J. B. (John Brian), Woodward, David, 1942–2004, Monmonier, Mark S. University of Chicago Press. 1987–2015. p. 42. ISBN 9780226907284. OCLC 13456456.CS1 maint: 기타(링크)

- ^ 은조야왕의 종말과 바뭄 대본

- ^ 셋, 피터 2011년 서아프리카의 민족 활성화를 위한 스크립트 발명. 언어와 민족 정체성 노력의 성공-실패 연속체에서 조슈아 A가 쓴 Ed. 피쉬맨과 오필리아 가르시아, 23-32페이지 뉴욕: 옥스퍼드 대학 출판부.

- ^ Jump up to: a b Riley, Charles (2007-01-19). "L2/07-023: Towards the Encoding of the Bamum Script in the UCS" (PDF).

- ^ Jump up to: a b c d e Everson, Michael; Riley, Charles; Tuchscherer, Konrad (2008-10-14). "L2/08-350: Proposal to encode modern Bamum in the BMP" (PDF).

- ^ "Chapter 19: Africa, Bamum" (PDF). The Unicode Standard, Version 10.0. Mountain View, California: Unicode, Inc. July 2017. ISBN 978-1-936213-16-0.

외부 링크

- Bamum - 멸종 위기에 처한 알파벳 아틀라스

- Bamum 스크립트 및 아카이브 프로젝트

- 옴니글롯 페이지(유니코드 사운드 할당 반대)

- Bamum 스크립트 노트 — r12a