프랑코-호바 전쟁

Franco-Hova Wars| 프랑코-호바 전쟁 (1883–96) | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 프랑스 식민지 전쟁의 일부 | |||||||

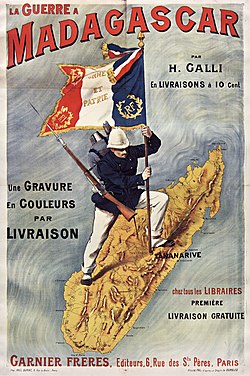

"마다가스카 전쟁"에 대한 프랑스 포스터 | |||||||

| |||||||

| 호전성 | |||||||

| | | ||||||

| 지휘관과 지도자 | |||||||

| | | ||||||

프랑코-말라가시 전쟁으로도 알려진 프랑코-호바 전쟁은 1883년과 1896년 사이에 마다가스카르에서 일어난 두 번의 프랑스 군사 개입으로 메리나 왕국의 통치 군주제를 전복시키고, 결과적으로 마다가스카르가 프랑스의 식민지가 되었다. 호바(Hova)라는 용어는 메리나 계급 구조 내의 사회적 계층을 가리켰다.

배경

유럽 열강들이 마다가스카르에 도착한 이후 영국과 프랑스는 모두 인도로의 해상 통로와 관련하여 전략적 중요성을 지닌 부유한 섬인 마다가스카르를 통제하려는 야심을 키웠다. 그럼에도 불구하고 마다가스카르의 메리나 왕국은 19세기 동안 꾸준히 독립을 유지해왔다. 섬의 방어는 그 크기와 지형의 다양성, 국가의 조직화된 군사 및 정부 구조, 그리고 종종 유럽인들에게 치명적인 것으로 판명된 열대성 질병의 유행이 도움을 주었다. 이미리나에서 최초의 유럽의 중요한 영향력은 라다마 1세 통치 기간인 1820년 수도 안타나나리보에 소수의 영국 선교사들이 도착하여 그들을 초청하여 학교를 설립하고 메리나의 자유로운 대중들에게 읽는 법을 가르친 것이다. 1828년 시작된 라나발로나 1세 여왕의 치세가 몇 년이 지나자, 군주제는 선교사들이 소개한 기독교의 인기가 높아지는 것에 대해 점점 더 못마땅해하게 되었고, 숙련된 공예품의 사관생도를 만들기 위한 기술 및 직업 훈련을 계속하면서 종교를 가르치는 것을 중단하도록 장려하였다.그녀는 Foulepointe와 다른 해안 도시들에 대한 프랑스의 공격을 성공적으로 물리쳤다. 여러 기간 동안, 라나발로나의 기독교 실천 제한은 그 섬에서 유럽의 존재를 최소화시켰다.

라나발로나가 죽자, 그녀의 아들이 그녀의 뒤를 이어 1861년 라다마 2세가 되었다. 왕자로서 그는 이미 라나발로나의 궁정에 거주하며 수많은 자원의 개발을 도왔던 프랑스인 요셉-프랑수아 램버트에게 양보를 한 상태였다. 라다마가 승인한 램버트 헌장은 조상 대지에 딸린 섬 전체의 중요성을 무시하고 램버트에게 상당한 영토를 양도했다. 게다가 프랑스 정부는 그의 어머니를 퇴위시키기 위해 프랑스 군사 지원을 요청하는 왕자가 쓴 것으로 알려진 편지를 받았다. 편지의 기원과 진위여부는 논란이 되고 있으며, 영국인들은 장 라보르드(특히 라다마가 이 섬에 프랑스의 군사 개입을 지원하기 위해 쓴 언어인 만큼, 어떻게 써야 할지 몰랐던 언어)에 의해 조작된 것이라고 주장했다.

짧은 재위 후 라다마는 귀족 혁명이라는 1863년 쿠데타로 목이 졸렸다. 라다마의 미망인 라소헤리나(Rasoherina)는 군주의 절대권력이 종식되고 일상적인 통치와 외교 문제에 대한 대다수의 권력이 수상과 함께 쉬는 조건으로 레니보닌히트리오니 총리와 그의 내각에 의해 왕위에 올랐다. 수상의 전제정치로 인해 그는 프랑스군에 의해 안타나나리보가 포로로 잡힐 때까지 30년 동안 마다가스카르를 통치할 동생인 레닐라이아리보니로 대체되었다. 레닐라이아리보니와 연이은 여왕 라나발로나 2세와 라나발로나 3세는 마다가스카르의 통치권을 유지하려고 노력했다. 메리나 군주제는 라나발로나가 통치하는 동안 말라가시 영토는 왕관에 속하고 왕자는 그것을 나누어 줄 권리가 없었기 때문에 협정이 무효라고 설명하면서 람베르트 헌장의 조건을 취소했다. 라보르드의 상속인들은 약속된 땅과 그들의 아버지가 소유한 여러 재산에 대한 권리를 거부당하자 프랑스 시민의 법적 권리를 강제하는 근거에 의거하여 침략의 빌미를 제공하면서 프랑스 정부에 그 주장을 밀어붙였다.

메리나 왕정은 영국과 미국의 무역 상대국들의 지원에 크게 의존하면서 협상과 외교를 통해 이 문제를 적극적으로 해결하려 했다. 그들은 영국과 프랑스에 대사를 파견하여 그 주장을 해결했으나 프랑스 정부는 조약의 정식 조항보다 못한 것은 받아들이지 않았다. 이것은 1883년에서 1895년 사이에 두 차례의 파도로 일어난 프랑스군의 섬 침략에 필요한 구실을 제공했다.[1]

제1차 프랑코-호바 전쟁

프랑스는 1883년 마다가스카르를 침공했는데, 이 전쟁은 최초의 프랑코-호바 전쟁으로 알려지게 되었고, 취소된 양보를 회복하기 위해 노력했다. 1886년 1월 타마타브 조약이 체결되면서 전쟁은 중단되었다. 마다가스카르는 북부 해안에 있는 안티아나나(디고-수아레즈)를 프랑스에 양도하고 1000만 프랑이라는 거액의 벌금을 지불했다.[citation needed] 이 조약에는 조약의 명확화를 위한 '강제 편지'가 포함됐지만, 프랑스 의회에서 조약 비준을 의결할 때는 한 번도 제시되지 않았다. 이 조약은 본질적으로 프랑스가 말라가시 외교정책을 통제하도록 해주었고, 프랑스 정부는 이를 이용하여 영토에 대한 지배력을 증대시켰으나, 정식으로 보호조치가 선포되지는 않았다.

제2차 프랑코-호바 전쟁

조약의 조건과 불가능은 레닐라이아리보니에 의해 완전히 합의되지 않았다. 상황이 급변한 것은 1890년 9월 영국이 잔지바르에 대한 영국의 지배와 아프리카에서의 영향권에 대한 전반적인 정의의 일환으로 마다가스카르의 프랑스 보호국을 인정한 것이다. 수에즈 운하가 개통되면서 마다가스카르의 전략적 의미는 쇠퇴했다. 레닐라이아리보니는 그의 유럽 군사 고문인 셰르빈튼 대령을 유럽에 무기 구입에 파견함으로써 프랑스의 군사적 침략으로부터 섬을 방어할 준비를 했다. 프랑스 행정부는 이 섬에 완전한 보호조약을 도입하기로 결정했고, 따라서 이 지역에서 비필수적인 시민들을 대피시켰다. 적극적인 적대행위는 1894년 12월 12일 프랑스 해병대가 타마타브를 점령하면서 시작되었다. 두체스네 장군과 그의 비행 기둥이 마하장가(마중가)에 상륙하여 밀림, 얕은 강, 질병, 도로 부족 등에 발목이 잡혀 수도 안타나나나리보까지 진군했다. 그들은 마침내 도시에 도착했고 1895년 9월 마지막 주에 폭행을 시작했다.

수비대원들은 수도로 가는 큰길, 도시의 남쪽 길목에 배치되어 있었다. 프랑스군 사령관은 안타나나리보(Antanarivo)를 선회하고 도시의 북쪽에서 맹렬한 공격을 감행했다. 그의 주력 부대는 도시의 동쪽을 공격하여, 그가 여왕의 궁전을 포함한 주요 정부 건물들을 덮칠 수 있는 언덕을 지휘했다. 성읍을 향해 포탄 세 발이 발사되었고, 호바군은 대패했다. 두케스네 장군은 10월 1일 이 도시에 입성했고, 라나발로나 3세 여왕은 마다가스카르를 프랑스 정부의 완전한 보호국으로 만든 조약에 서명했다. 메리나 왕국은 1896년 프랑스의 보호를 받으며 초대 통감 라로체(Laroche)에 의해 감독되었다.[2]

제2차 프랑코-호바 전쟁이 끝나기도 전에 프랑스군 20명이 전사하고 6,000명이 말라리아 등의 질병으로 사망했다.

메리나 왕정 말기

라나발로나와 그녀의 내각은 처음에 의식적인 인물로서 정부에 남아 있는 것이 허용되었다. 프랑스 통치는 메날람바 반란이라고 불리는 민중 봉기에 의해 수도가 점령된 바로 그 순간부터 도전을 받았다. 이 싸움은 주로 이미리나 출신의 평민들에 의해 주도되었는데, 그들은 프랑스 지배뿐만 아니라 기독교와 메리나 지배자들 사이에서 유럽인들의 영향력을 거부하였다. 반란은 1년 후 갈리에니 장군에 의해 어렵게 진압되었다. 프랑스 정부는 민간 총독이 말라가시족의 질서와 복종에 대한 보장이 불가능하다고 판단하여 1897년 여왕을 축출하고 103년 된 메리나 왕정을 해산하고 갈리에니를 필두로 한 군사정부를 설치하였다. 라나발로나 3세 여왕은 레유니온으로 유배되었고 이후 알제리로 유배되었고, 1917년 마다가스카르로 돌아갈 수 없게 되었다.

참조

- ^ Keith Laidler (2005). Female Caligula. Ranavalona, the Mad Queen of Madagascar. Wiley. ISBN 978-0-470-02223-8.

- ^ Virginia Thompson, Richard Adloff. The Malagasy Republic: Madagascar today. Stanford University Press. pp. 504.

원천

외부 링크

- Chisholm, Hugh, ed. (1911). . Encyclopædia Britannica. 13 (11th ed.). Cambridge University Press. p. 829.