심실 포아미나 (신경절제)

Interventricular foramina (neuroanatomy)| 심실포아미나 | |

|---|---|

측면 심실은 세 번째 심실과 연결된다. | |

뇌척수액은 뇌 내부와 주변 공간에 존재한다. | |

| 세부 사항 | |

| 의 일부 | 심실계통 |

| 식별자 | |

| 라틴어 | 아멘의 인터뷰나 포라멘 몬로이 |

| NeuroNames | 447 |

| TA98 | A14.1.08.411 |

| TA2 | 5641 |

| FMA | 75351 |

| 신경조영술의 해부학적 용어 | |

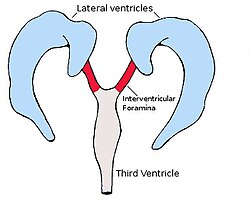

뇌에서, 심실 포아미나(또는 몬로의 포아미나)는 쌍체 횡방향 심실과 뇌의 중간선에서 제3의 심실을 연결하는 통로다.채널로서, 그들은 측면 심실에서 생성된 뇌척수액(CSF)이 제3 심실에 도달한 다음 뇌의 나머지 심실계에 도달하도록 한다.또한 심실 포아미나의 벽에는 CSF 생성 특화 구조인 맥락막(choroid plexus)이 있으며, 그 위와 아래에 있는 측면 및 제3 심실의 벽과 연속된다.

구조

심실포아미나는 좌우측심실을 제3심실로 연결하는 두 개의 구멍(라틴어: 포아멘, 플. 포아미나)이다.[1]그것들은 측면 심실의 중간선 근처의 하부에 위치하며,[2] 그것의 지붕이 그것의 앞면과 만나는 세 번째 심실과 결합한다.[3]포아멘 앞에는 포닉스가, 뒤에는 태음부가 있다.[3]포아멘은 보통 초승달 모양이지만, 측면 심실의 크기에 따라 둥글고 크기가 커진다.[3]

개발

심실계의 발달과 형태는 뇌의 다른 부분의 미분 발달과 관련이 있는데, 심실계는 궁극적으로 신경관에서 발생한다.[3]측면 심실은 발달 내내 제3의 심실과 연결되어 있고, 그들 스스로 제3의 심실로부터 돌출부로 발전한다.[3]포아미나는 포닉스의 크기가 커짐에 따라 앞으로 바깥쪽으로 천천히 발달한다.[3][4]

함수

심실 포아미나는 측면 심실을 세 번째 심실에 연결한다.이를 통해 측면 심실에서 생성되는 뇌척수액이 제3의 심실까지 도달한 다음 뇌의 나머지 심실계에 도달할 수 있다.[1]

심실 포아미나의 벽에는 뇌척수액을 생성하는 특수 구조인 초로이드 플렉서스가 들어 있다.세 번째 심실의 맥락막은 포라미나를 통해 측면 심실로 이어진다.[5]

내측 후방 맥락막 동맥의 끝 가지, 상완 탈라모스트리아이트, 상완 맥락막 정맥, 중격정맥도 포아멘을 통과한다.[3]

임상적 유의성

심실 포아미나는 좁아지거나 막히면 병을 일으킨다.[3]그 foramen의 Narrowing 더 children[6]에 염증과 그 뇌 바닥 동맥과 맥락막망을 포함한 선천성 감염, 특히 TORCH 감염, 발달 기형에서 흉터:연관되어, 콜로이드 낭종, 상의 하의 giant-cell 종양, 결절과 harma과 같은 비정상적인 주변 조직 종양, 흔하다.로.으스스하다[3][6]

막힘의 가장 흔한 증상은 두통이다;[6] 다른 증상으로는 실신, 치매, 혼수 등이 있는데, 이 모든 증상은 환부나 부위의 폐쇄성 수두증과 관련이 있다.[3][6]수두증은 뇌 CT스캔이나 MRI스캔으로 확인할 수 있으며,[6] 치료는 내시경(즉, 작은 카메라와 도구)을 이용해 포아멘을 넓히거나 측면 심실 사이의 중격막을 통해 새로운 개구부를 만드는 신경외과적 수술을 수반한다.[3]방해하는 질량이 너무 크거나 너무 어려워서 내시경적으로 제거할 수 없는 경우, 심실 및 복막 사이에 인공 경로를 삽입하거나 개방적인 작동이 필요할 수 있다.[3][6]뇌 내 경로의 친밀한 특성 때문에 이러한 수술은 주변 구조물에 손상을 입힐 수 있으며, 혈관성 기억상실증, 신체 반을 움직일 수 없는 장애, 동종 돌연변이, 단절 증후군을 포함한다.[3]

역사

그 foramina는 스코틀랜드의 에든버러 대학 대학원 먼로, 누가 먼저 수두증의 맥락 속에서 철학 협회 에든버러의 프레젠테이션에 1764,[7]에 1783년 출판 이후에서 확대된 구멍을 논의하여라 이름 붙여졌다고는 Nervou의 구조와 기능에 관한 관찰.S이란 말예요.계통의[3]

본 간행물에서 몬로는 내과 해부학자 갈렌이 살았던 때부터 심실계가 연결된 것으로 지적되어 포아멘의 존재를 암시하고 있다.[3]몬로는 그것을 다음과 같이 묘사했다.

... 거위 퀼을 넣을 수 있을 만큼 큰 타원형 구멍, 포닉스의 앞부분 아래.이 구멍에서 탐침은 두 개의 측심실이 서로[8] 의사소통하는 첫 번째 단계에서 다른 측심실인 셰이빙[sic]으로 쉽게 통과될 수 있다.

당시 제3 심실에 합류한 포아멘으로 연결된 두 개의 측면 심실에 대한 몬로의 원래 설명은 사실 부정확하다.[7][8]몬로 자신이 지적한 바와 같이, 이전 작가들 또한 이 심실이 연관되어 있다고 묘사해 왔으며, 그 결과, "몬로"의 어원은 논쟁의 대상이 되었다.[8]

참조

- ^ a b 그레이 아나토미 2008 페이지 237.

- ^ Gray's Anatomy 2008, 페이지 287.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o Tubbs, R. Shane; Oakes, Peter; Maran, Ilavarasy S.; Salib, Christian; Loukas, Marios (31 July 2014). "The foramen of Monro: a review of its anatomy, history, pathology, and surgery". Child's Nervous System. 30 (10): 1645–1649. doi:10.1007/s00381-014-2512-6. PMID 25079886.

- ^ Gray's Anatomy 2008, 페이지 383.

- ^ 그레이 아나토미 2008 페이지 242.

- ^ a b c d e f Martínez-Berganza, Maria Teresa Escolar; Bergua, Beatriz Sierra; del Río Pérez, Clara; Ballarín, Susana Monzón (May 2011). "Biventricular Hydrocephalus Due to Idiopatic Occlussion of Foramina of Monro". The Neurologist. 17 (3): 154–156. doi:10.1097/NRL.0b013e31821733af. PMID 21532385.

- ^ a b Wu, Osmond C.; Manjila, Sunil; Malakooti, Nima; Cohen, Alan R. (June 2012). "The remarkable medical lineage of the Monro family: contributions of Alexander and". Journal of Neurosurgery. 116 (6): 1337–1346. doi:10.3171/2012.2.JNS111366. PMID 22482794.

- ^ a b c Sharp, JA (1961). "Alexander Monro Secundus and the interventricular foramen". Medical History. 5 (1): 83–89. doi:10.1017/S0025727300025941. PMC 1034587. PMID 16562219.

- 책들

- Susan Standring; Neil R. Borley; et al., eds. (2008). Gray's anatomy : the anatomical basis of clinical practice (40th ed.). London: Churchill Livingstone. ISBN 978-0-8089-2371-8.

외부 링크

| 위키미디아 커먼즈에는 심실 포아미나 관련 미디어가 있다. |

- 의사/941 누가 그 이름을 지었는가?

- "Anatomy diagram: 13048.000-3". Roche Lexicon – illustrated navigator. Elsevier. Archived from the original on 22 July 2012.