야누스 입자

Janus particles야누스 입자는 표면이 둘 이상의 뚜렷한 물리적 특성을 갖는 나노입자 또는 미세입자의 특별한 유형이다.[1][2] 야누스 입자의 이 독특한 표면은 같은 입자 위에서 두 종류의 다른 화학물질을 발생시킬 수 있게 한다. 야누스 입자의 가장 간단한 경우는 입자를 각각 다른 물질로 만들거나 다른 기능 그룹을 갖는 두 개의 뚜렷한 부분으로 나누어서 얻는다.[3] 예를 들어, 야누스 입자는 그것의 표면의 1/2을 친수성 그룹으로 구성되고 다른 1/2 소수성 그룹으로 구성될 수 있으며,[4] 그 입자들은 다른 색, [5]형광 또는 자성의 두 표면을 가질 수 있다.[6] 이것은 이러한 입자의 비대칭 구조 및/또는 기능화와 관련된 고유한 특성을 제공한다.[7]

역사

야누스 입자(Janus Particle)라는 용어는 1962년 작가 레너드 위버리가 쓴 소설 '달 위의 쥐'에서 우주 여행을 위한 과학-fictional 장치로 만든 말이다.

이 용어는 C에 의해 실제 과학적인 맥락에서 처음 사용되었다. 1988년[8] Casagrande 외. 반구 친수성 및 다른 소수성을 가진 구형 유리 입자를 기술했다. 그 작품에서 암피필 구슬은 한 반구를 니스로 보호하고 다른 반구를 실란 시약으로 화학적으로 치료함으로써 합성되었다. 이 방법은 동일한 소수성 및 소수성 영역을 갖는 입자를 낳았다.[9] 1991년 피에르길레스 드 제네스는 그의 노벨 강연에서 "야누스(Janus)" 입자누스(Janus)라는 용어를 언급했다. 야누스 입자는 로마 신 야누스와 마주한 두 개의 신 야누스의 이름을 따서 이름 지어졌다. 왜냐하면 이 입자들은 두 개의 뚜렷한 성질을 가지고 있기 때문에 "두 개의 얼굴"을 가졌다고 말할 수 있기 때문이다.[10] 데 제네스는 이들 '자누스 알갱이'를 지적하며 자누스 입자의 발전을 추진했는데, 고체 암피힐 입자 사이의 틈새로 물질 운송이 일어나도록 하는 동시에 액체-액체 인터페이스에서 촘촘하게 자가 조립되는 독특한 성질을 가지고 있다.[11]

1976년 제록스 사의 닉 셰리돈은 트위스트 볼 패널 디스플레이에 특허를 냈는데, 여기서 그는 "전기적 음이소트로피를 가진 입자의 농경성"을 가리킨다.[12] 야누스 입자란 용어는 아직 사용되지 않았지만 1985년 이씨와 동료들도 이 설명과 일치하는 입자를 보고했다.[13] 씨드 에멀전 중합에서 비대칭 폴리스티렌/폴리메틸메틸메타크릴레이트 라티스를 도입했다. 1년 후, 카사그란드와 비시는 옥타데실 트리클로실로실렌을 사용하여 한 반구에만 소수성분이 만들어진 유리구슬의 합성을 보고했고, 다른 반구는 셀룰로오스 바니시로 보호했다.[9] 유리구슬은 유화 과정을 안정시킬 수 있는 잠재력을 위해 연구되었다. 그리고 몇 년 후, 브링크스와 플레처는 기름과 물의 접점에서 야누스 구슬의 습윤성을 조사했다.[14] 그들은 야누스 입자는 표면 활성과 암페힐릭 둘 다인 반면, 동질 입자는 표면 활성일 뿐이라고 결론지었다. 20년이 지난 지금, 섬유,[15] 센서,[16] 유화 안정화,[17] 자기장 영상화[18] 등에 응용하여 크기와 모양, 성질이 다른 야누스 입자가 다수 보고되고 있다. 지름이 10um에서 53um 사이즈의 다양한 야누스 입자는 현재 미소원소용 반구형 코팅법에 대한 특허를 보유한 코스프레에서 상업적으로 구할 수 있다.[19][20]

합성

야누스 나노입자의 합성을 위해서는 높은 수율의 관심 입자를 생산하는 비용 효율적이고 신뢰할 수 있는 방법으로 서로 다른 화학적 성질을 가진 나노미터 크기의 입자의 각 면을 선택적으로 만드는 능력이 필요하다. 초기에는 이것이 어려운 과제였지만, 최근 10년 안에 방법을 다듬어 쉽게 만들었다. 현재 야누스 나노입자 합성에 크게 세 가지 방법이 사용되고 있다.[3]

마스킹

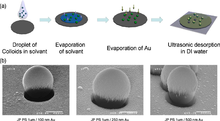

마스킹은 야누스 나노입자의 합성을 위해 개발된 최초의 기술 중 하나이다.[22] 이 기법은 단순히 더 큰 야누스 입자의 합성 기법을 취하여 나노 크기까지 스케일 다운하여 개발되었다.[22][23][24] 마스킹은 이름에서 알 수 있듯이 나노입자 한쪽의 보호에 이어 보호되지 않는 쪽의 수정과 보호의 제거가 수반된다. 두 개의 마스킹 기법은 자누스 입자, 증발 증착[25][26], 그리고 나노입자가 두 단계의 접점에 매달려 있는 기법을 생산하는 것이 일반적이다. 그러나 위상분리 기술만이 나노스케일에 잘 스케일링된다.[27]

위상 인터페이스 방법은 동질 나노입자를 두 개의 불변 위상의 인터페이스로 가두는 것을 포함한다. 이러한 방법은 일반적으로 액체-액체-액체-고체 인터페이스를 포함하지만, 기체-액체-액체 인터페이스 방법이 설명되어 있다.[28][29]

액체-액체 인터페이스 방법은 물과 기름에서 에멀전(emegion)을 만들어 자석의 나노입자를 첨가한 Gu 등이 가장 잘 예시한다. 물과 기름 혼합물의 인터페이스에서 집적된 자석 나노입자가 피커링 에멀전(Pickering 에멀전. 그리고 혼합물에 질산은을 첨가하여 자석 나노입자의 표면에 은 나노입자가 퇴적되었다. 이러한 야누스 나노입자는 그 후 철이나 은에 대한 특정한 친화력을 가진 다양한 리간드를 추가함으로써 기능화되었다.[30] 이 방법은 또한 자석 대신 금이나 철광석을 사용할 수 있다.[3]

Pradhan 외 연구진이 개발한 기체-액체 인터페이스 방식도 유사하다. 이 방법에서는 소수성 알칸 티올레이트 금 나노입자를 물에 넣어 표면에 소수성 금 나노입자의 단층 형성을 일으켰다. 그 후 기압이 증가하여 소수성층을 물 속으로 밀어넣어 접촉 각도가 낮아지게 되었다. 접촉 각도가 원하는 수준에 있을 때 물에 3-메르카포트로판-1,2-다이올이 첨가되어 소수성 티올이 경쟁적으로 소수성 티올을 대체하게 되어 암피질 자누스 나노입자가 형성되었다.[29]

액체-액체 및 기체-액체 인터페이스 방법은 나노입자가 용액으로 회전하여 한 면 이상에 은이 축적되는 문제가 있다.[31] 액체-액체/액체-고체 하이브리드 인터페이스 방법은 이 액체-액체-액체 방식 문제에 대한 해결책으로 Granick et al.에 의해 처음 도입되었다. 이 방법에서는 녹은 파라핀 왁스를 기름으로 대체하고, 실리카 나노 입자를 자석으로 대체하였다. 용액이 식으면 밀랍이 굳어져 각 실리카 나노입자의 절반을 밀랍 표면에 가두어 나머지 절반은 실리카가 노출되게 된다. 그런 다음 물을 여과하여 왁스로 포장한 실리카 나노입자를 (아미노-프로필)트리엇호시실레인이 함유된 메탄올 용액에 노출시켜 나노입자의 노출된 실리카 표면과 반응하였다. 그런 다음 메탄올 용액을 여과하고 왁스를 클로로포름으로 용해시켜 새로 만들어진 야누스 입자를 자유롭게 했다. 류 외 연구진은 그라닉 외 연구진이 개발한 하이브리드 액체-액체-액체-액체/액체-고체 방법을 사용하여 도토리와 버섯 모양의 실리카-아미노프로필-트리메톡실레인 야누스 나노입자를 합성했다고 보고했다. 그들은 왁스에 내장된 균질 아미노프로필-트리메톡시실렌 기능화된 실리카 나노입자를 노출된 표면을 식각한 불소암모늄 용액에 노출시켰다. 액체-액체/액체-고체 혼합법에도 약간의 단점이 있다. 기능화를 위한 두 번째 용매에 노출되면 일부 나노입자가 왁스에서 방출되어 자누스 나노입자가 아닌 균질성을 유발할 수 있다. 이것은 용해점이 높은 왁스를 사용하거나 낮은 온도에서 기능화를 수행함으로써 부분적으로 교정될 수 있다. 그러나 이러한 변경은 여전히 유의적인 손실을 초래한다. 큐이 외 연구진은 PDMS(Polydimethylsiloxane) 폴리머 필름으로 만들어진 보다 내구성이 뛰어난 마스크를 설계하여 액체-액체/액체-고체 인터페이스를 만들었다. 입자 표면의 노출 to modified 부분은 PDMS 경화 온도와 시간을 제어하여 조절할 수 있으므로 입자의 내장 깊이를 조절할 수 있다. 이 제조법의 장점은 PDMS가 많은 습식 화학 용액에서 불활성이고 오래 지속되며, 은, 금, 니켈, 타이타니아와 같은 다양한 금속이나 산화물 또는 합금이 노출된 표면을 수정할 수 있다는 것이다.[32] Granick 외 연구진은 또 다른 논문에서 앞에서 설명한 액체-고체 위상 인터페이스 방법을 사용하여 실리카 나노입자를 파라핀 왁스에 먼저 고정시킨 다음 물을 여과하여 액체-액체/가스-고체 위상 하이브리드 방법을 사용하여 가능한 고정 방법을 시연하였다. 그 결과 고정된 나노입자는 액체 실란올을 통해 질소나 아르곤 가스가 거품이 일면서 생성되는 실란올 증기에 노출되어 친수성 얼굴이 형성되었다. 그리고 나서 왁스는 클로로포름에 용해되어 야누스 나노입자를 방출했다.[28]

보다 전통적인 액체 고체 기법의 예는 사르다르 외 연구진에 의해 사일란화된 유리 표면에 금 나노입자를 고정시키는 것에서부터 시작되었다. 그리고 유리 표면이 11메르카프토 1 언데카놀에 노출되어 금 나노입자의 노출된 반구와 결합되었다. 그리고 나서 나노입자는 이전에 가면을 쓴 나노입자의 반구를 기능했던 16메르카프헥사데카노산을 함유한 에탄올을 사용하여 미끄럼틀에서 제거되었다.[33]

자가 조립

블록복합체

이 방법은 매우 다양한 기판에 걸쳐 잘 정의된 기하학적 구조와 구성을 가진 블록 복합체를 생산하는 잘 연구된 방법을 사용한다.[3][34] 블록 복합체를 통한 자가 조립에 의한 야누스 입자의 합성은 Erhardt 외 연구진에 의해 2001년에 처음 설명되었다. 그들은 폴리메틸아크릴레이트, 폴리스티렌, 저분자중량의 폴리부타디엔으로 트리블록 폴리머를 생산했다. 폴리스티렌과 폴리메틸아크릴레이트(polystyrene)는 나노시즈드 구에 폴리부타디엔이 앉아 있는 사이에 교대로 층을 형성했다. 그 블록들은 그 후 교차 연결되어 THF에 용해되었고, 몇 번의 세척 단계를 거쳐 한쪽 면에는 폴리스티렌이, 다른 면에는 폴리부타디엔 코어가 있는 구형의 야누스 입자가 산출되었다.[35] 초기 폴리머에 있는 블록의 분자량 및 교차 링크 정도를 조절하여 이 방법을 사용하여 야누스 구체, 실린더, 시트, 리본 등의 생산이 가능하다.[3][36]

경쟁적 흡착

경쟁적 흡수의 핵심 측면은 하나 이상의 반대되는 물리적 또는 화학적 특성 때문에 상으로 분리되는 두 개의 기판을 포함한다. 이러한 기판들이 전형적으로 금인 나노입자와 섞이면 분리를 유지하며 두 개의 얼굴을 형성한다.[3][37] 이러한 기법의 좋은 예가 빌레인 외 연구진에 의해 입증되었는데, 여기서 인광 코팅 금 나노입자가 긴 사슬 티올에 노출되어 인광 인광 리간드를 위상 분리 방식으로 대체하여 야누스 나노입자를 생산하게 되었다. 위상 분리는 티올이 FT-IR을 사용하여 나노입자에서 하나의 지역 순수 영역을 형성하는 것을 보여줌으로써 증명되었다.[37] Jakobs 외 연구진은 그들이 소수성 및 소수성 티올의 경쟁 흡착을 이용하여 암피힐릭 골드 야누스 나노입자를 합성하려고 시도했을 때 경쟁 흡착방법의 주요 이슈를 입증했다.[38] 입증된 합성은 꽤 단순했고 두 단계만 관여했다. 브롬화 테트라-n옥틸람모늄으로 덮인 최초의 금 나노입자가 생산되었다. 그런 다음 캡핑제를 제거한 후 이황화수소가 기능한 에틸렌옥사이드와 이황화수소가 기능한 올리고(p-페닐렌비닐렌)의 다양한 비율을 추가했다. 이어 야누스 입자의 단층 표면에 있는 물의 접촉각과 소수성 또는 소수성 리간드로만 만들어진 나노입자를 비교함으로써 입자 표면에서의 위상 분리가 일어났다는 것을 증명하려고 시도했다. 대신 이 실험의 결과는 어느 정도 위상 분리가 있었지만 완전하지는 않다는 것을 보여주었다.[38] 이 결과는 리간드 선택이 매우 중요하며 어떤 변화도 불완전한 위상 분리를 초래할 수 있다는 것을 강조한다.[3][38]

위상분리

이 방법에는 둘 이상의 호환되지 않는 물질이 혼합되어 단일 나노입자의 일부인 동안 자신의 영역으로 분리된다. 이러한 방법에는 두 개의 유기 물질뿐만 아니라 두 개의 무기질의 야누스 나노입자 생산도 포함될 수 있다.[3]

전형적인 유기상 분리 방법은 중합체의 코제트를 사용하여 야누스 나노입자를 생산한다. 이 기법은 한 반구가 인간 세포에 친화력을 가지고 있는 반면 다른 반구는 인간 세포에 친화력이 없는 야누스 나노입자를 생산한 요시드 외 연구소의 연구로 그 예가 된다. 이는 인간 세포에 친화력이 없는 폴리아크릴라미드/폴리(아크릴산) 복합체를 바이오티닐화 폴리아크릴라미드/폴리(아크릴산) 복합체와 공동 분사하여, 스트렙타비딘 변형 항체에 노출되면 인간 세포에 대한 친화력을 얻음으로써 달성되었다.[16]

무기상 분리법은 용도에 따라 다양하고 크게 다르다.[3] 가장 일반적인 방법은 한 무기질의 결정체가 다른 무기 나노입자에 또는 다른 무기 나노입자에서 자라는 것을 사용한다.[3][39] 구 등이 개발한 독특한 방법은 철플라틴 나노입자를 100℃에서 카드뮴 아세틸아세톤산염, 트리오틸인산염, 헥사데칸-1,2-diol로 황으로 코팅해 철플라틴 코어 및 비정형 카드뮴-황 껍질로 나노입자를 생산하는 것이다. 그 다음 혼합물을 280 °C까지 가열하여 상이전(相 phase)을 초래하고 중심에서 Fe-Pt의 부분 분화를 일으켜 CdS 코팅 나노입자에 부착된 순수한 Fe-Pt 구를 생성하였다.[39] 무기질 야누스 나노입자를 위상분리에 의해 합성하는 새로운 방법이 최근에 자오와 가오에 의해 개발되었다. 이 방법에서, 그들은 불꽃 합성의 공통 동질 나노입자 합성법의 사용을 탐구했다. 그들은 철 3종류 아세틸라세톤산염과 테트라에틸로르토실리케이트가 함유된 메탄올 용액이 연소되었을 때 철과 실리콘 성분이 혼합 고체를 형성했고, 이 고체는 약 1100℃까지 가열하면 위상 분리를 거쳐 마그헤미티-실리카 야누스 나노입자를 생산한다는 사실을 발견했다. 또한, 그들은 실리카를 야누스 나노입자를 생산한 후에 개조하는 것이 가능하다는 것을 알게 되었고, 실리카를 올레아민과 반응시켜 소수성을 갖게 되었다.[40]

속성 및 응용 프로그램

야누스 나노입자의 자기조립 거동

야누스 입자의 두 개 또는 그 이상의 뚜렷한 얼굴은 용액에 특별한 성질을 부여한다. 특히 수성이나 유기성 용액에서 특정한 방법으로 자가 조립하는 것이 관찰되었다. 폴리스티렌(PS)과 폴리(PMMA)의 반구가 있는 구형 야누스 미켈의 경우 테트라하이드로푸란과 같은 다양한 유기용매에서 클러스터로의 집적이 관찰되었다. 마찬가지로, PS와 폴리(Tert-butyl metacrylate)(PtBMA)의 측면으로 구성된 야누스 디스크는 유기 용액에서 상부구조에 연속적으로 쌓일 수 있다.[22] 이러한 특정 야누스 입자는 이러한 입자의 양쪽이 유기 용매에 용해될 수 있다는 점을 고려하여 유기 용매에서 골재를 형성한다. 용제의 약간의 선택성은 입자의 자가조립을 야누스 입자의 이산 군집으로 유도할 수 있는 것으로 보인다. 이러한 유형의 집계는 표준 블록 복합체나 균질 입자에 대해서는 발생하지 않으므로 Janus 입자에 특유한 특징이다.[22]

수용액에서는 두 종류의 비파하 입자를 구별할 수 있다. 첫 번째 유형은 진실로 앰프힐릭적이며 하나의 친수성과 하나의 친수성을 가진 입자다. 두 번째 유형은 수용성이 있지만 화학적으로 구별되는 두 개의 측면을 가지고 있다. 첫 번째 경우를 설명하기 위해, 수용성 PMAA의 한 반구와 수용성 폴리스티렌의 다른 면으로 구성된 구형 야누스 입자로 광범위한 연구가 수행되었다. 이 연구들에서 야누스 입자들은 두 가지 계층적 수준에 집합하는 것으로 밝혀졌다. 자가 조립된 골재의 첫 번째 유형은 작은 클러스터처럼 보이는데, 유기 용액에서 자누스 입자의 경우에서 발견되는 것과 유사하다. 두 번째 유형은 첫 번째 유형보다 눈에 띄게 크고, '슈퍼 마이크로셀'이라고 불렸다. 불행하게도, 초미셀의 구조는 지금까지 알려지지 않았지만, 그것들은 다층성 방광과 유사할 수 있다.[22]

뚜렷하지만 여전히 수용성이 있는 두 개의 면을 포함하고 있는 야누스 입자의 두 번째 사례에 대해서는 그란릭의 집단의 작업이 어느 정도 통찰력을 제공한다. 그들의 연구는 양면성이 모두 완전한 수용성인 미세한 크기의 야누스 입자인 두극성(zwitterionic)의 군집화를 다루고 있다.[41] Zwitterionic Janus 입자는 정전기적 매력이 강하게 느껴지는 거리보다 크기가 훨씬 크기 때문에 고전적 쌍극점처럼 행동하지 않는다. zwitterionic Janus 입자에 대한 연구는 다시 한번 정의된 군집을 형성하는 능력을 보여준다. 그러나, 이 특정한 유형의 야누스 입자는 각 클러스터가 이미 형성된 클러스터를 더 큰 어셈블리로 통합할 수 있는 거시적 쌍극자를 가지고 있기 때문에 더 에너지적으로 더 유리하기 때문에 더 큰 클러스터로 집합하는 것을 선호한다. 균질 입자에 대한 반데르 발스 상호작용을 통해 형성된 골재에 비해 zwitterionic Janus 나노클러스터의 모양이 다르고 Janus 군집의 밀도가 떨어지고 비대칭성이 더 높다.[22]

pH를 이용한 자가조립 수정

특정 유형의 야누스 입자의 자체 조립은 용액의 pH를 수정하여 제어할 수 있다. Lattuada et al. prepared nanoparticles with one side coated with a pH-responsive polymer (polyacrylic acid, PAA) and the other with either a positively charged polymer (poly dimethylamino ethyl methacrylate, PDMAEMA), a negatively charged, pH-insensitive polymer, or a temperature-responsive polymer (poly-N-isopropyl acrylamide, PNIPAm).[3] 솔루션의 pH를 변경하면서, 그들은 그들의 야누스 나노입자의 군집화가 변화하는 것을 알아차렸다. PAA가 높은 충전 상태에서 PDMAEMA가 충전되지 않는 매우 높은 pH 값에서 Janus 나노입자는 용액이 매우 안정적이었다. 그러나 PAA가 무충전되고 PDMAEMA가 양충전되는 pH 4 이하에서는 유한 클러스터를 형성하였다. 중간 pH 값에서 그들은 자누스 나노입자가 양전하와 음전하 반구 사이의 이극 상호작용 때문에 불안정하다는 것을 발견했다.[3]

클러스터 형성의 가역성 및 클러스터 크기 제어

야누스 나노입자의 집적에서 클러스터 크기에 대한 제어도 입증되었다. 라투아다 외 연구진은 이러한 자누스 나노입자와 소량의 자누스 나노입자를 PAA 코팅 입자에 혼합하여 한 면 PAA와 다른 면 PDMAEMA 또는 PNIPAm으로 자누스 입자의 클러스터 크기를 제어했다.[3] 이러한 군집의 한 가지 독특한 특징은 높은 pH 조건이 복원되었을 때 안정적인 입자가 역방향으로 복구될 수 있다는 것이다. 또한 PNIPAm으로 기능화된 Janus 나노입자는 PNIPAm의 낮은 임계 용해성 온도 이상으로 온도를 증가시킴으로써 제어되고 가역 가능한 집계를 달성할 수 있음을 보여주었다.

앰프힐 속성

야누스 나노입자의 중요한 특징은 친수성 및 소수성 부분을 모두 가질 수 있는 능력이다. 많은 연구 단체들이 암페힐 성질을 가진 나노입자의 표면 활동을 조사해왔다. 2006년, 금과 철 산화물로 만들어진 야누스 나노입자는 물과 n-헥산 사이의 계면 장력을 감소시키는 입자의 능력을 측정하여 동질적 상대와 비교되었다.[42] 실험 결과는 자누스 나노입자가 비슷한 크기와 화학적 성질의 동질 입자보다 표면 활성도가 상당히 높다는 것을 보여주었다. 게다가, 입자의 앰프힐 특성을 증가시키면 인터페이스 활동을 증가시킬 수 있다. 물과 n-헥산 사이의 계면 장력을 낮추는 야누스 나노입자의 능력은 피커링 유전을 안정시키는 능력에 대한 이전의 이론적 예측을 확인시켜 주었다.

2007년에는 원자력 현미경(AFM) 팁과 입자 표면 사이의 접착력을 측정하여 야누스 나노입자의 암페힐적 성질을 검사하였다.[43] 야누스 나노입자의 친수성 AFM 팁과 친수성측 사이의 강한 상호작용은 더 큰 접착력에 의해 반영되었다. 야누스 나노입자는 친수성 기판과 친수성 변형 기판 둘 다에 낙하되었다. 야누스 입자의 소수성 반구는 친수성 기질 표면을 사용했을 때 노출되어 접착력 측정에서 불균형이 발생하였다. 따라서 야누스 나노입자는 기질 표면과의 상호작용을 극대화한 순응을 채택했다.

석유와 물의 접점에서 자발적으로 방향을 잡는 앰프힐릭 자누스 나노입자의 성질은 잘 알려져 있다.[44][45][46] 이러한 행동은 유화 안정화를 위한 분자 계면활성제의 유사물로 암페힐릭 자누스 나노입자를 고려할 수 있게 한다. 2005년에는 알킬실레인제(Alkylsilane)로 외부 표면을 부분 수정하여 앰프힐릭 특성을 가진 구형 실리카 입자를 준비하였다. 이 입자들은 내부 유기상 쪽으로 소수성 알킬실릴린 옆면과 외부 수용상 쪽으로 소수성 측면을 마주하여 수용성 유기 화합물을 수용성 매체로 캡슐화하여 물의 기름 방울을 안정화시키는 구형 어셈블리를 형성한다.[47] 2009년에는 실리카 입자의 친수성 표면이 세틸트리메틸람모늄 브로미드를 흡착하여 부분적으로 소수성을 띠게 되었다. 이 앰프힐릭 나노입자는 물-디클로로메탄 인터페이스에서 자연적으로 조립되었다.[48] 2010년에는 실리카와 폴리스티렌으로 구성된 야누스 입자를 나노사이징 자석 입자로 적재한 폴리스티렌 부분을 사용해 외부 자기장 적용 시 자연적으로 파손될 수 있는 키네틱적으로 안정된 물 속 유화 유화체를 형성했다.[49] 그러한 야누스 소재는 자력으로 제어되는 광학 스위치와 기타 관련 영역에서 응용 프로그램을 찾을 수 있을 것이다. 야누스 나노입자의 첫 번째 실제 적용은 폴리머 합성이었다. 2008년에는 폴리스티렌 1개와 폴리(메틸메타크릴레이트) 면 1개를 가진 구형 앰프힐릭 야누스 나노입자가 폴리스티렌과 폴리(메틸메타크릴레이트) 2가지 무중합성 폴리(메타크릴레이트) 혼합물의 멀티그램 척도 양립제로서 효과가 있는 것으로 나타났다.[17] 야누스 나노입자는 고온과 전단 조건에서도 두 폴리머 단계의 접점을 지향하여 폴리스티렌 단계에서 훨씬 작은 영역의 폴리(메틸메타크릴레이트)를 형성할 수 있었다. 제누스 나노입자의 호환제로서의 성능은 선형블록복합체 등 다른 최첨단 호환제보다 월등히 우수했다.

유화 시 안정제

야누스 나노입자를 안정제로 유사하게 응용한 것이 에멀전 중합에서 나타났다. 2008년 스타일렌과 n-부틸 아크릴산 에멀전 중합에 구형 앰프힐릭 야누스 나노입자가 처음으로 적용됐다.[50] 중합은 다른 피커링 에멀전 중합과 마찬가지로 첨가물이나 미니멀전 중합 기술이 필요하지 않았다. 또한 야누스 나노입자를 바름으로써 에멀전 중합은 다분포도가 낮은 매우 잘 조절된 입자 크기를 만들어냈다.

야누스간상촉매

야누스간상촉매는 피커링 에멀전 형성을 통해 2상 인터페이스에서 유기적인 반응을 할 수 있는 신세대 이기종 촉매다.[51]

과산화수소 분해 촉매

2010년에는 백금으로 코팅된 한쪽 면이 구형 실리카 야누스 나노입자를 처음으로 사용해 과산화수소(HO22)의 분해를 촉진했다.[52] 백금 입자는 표면 화학 반응: 2HO222 → O + 2HO를2 촉진한다. 과산화수소의 분해는 야누스 촉매 나노단자를 만들었고, 그 움직임은 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 실험적으로 그리고 이론적으로 분석되었다. 구형 야누스 나노입자의 움직임은 컴퓨터 시뮬레이션의 예측과 일치하는 것으로 밝혀졌다. 궁극적으로 촉매 나노미터는 미세유체 칩의 화학 페이로드 전달, 수생 매체의 오염 제거, 생물학적 시스템 내 독성 화학물질 제거, 의료 절차 수행에 실질적인 응용을 한다.

2013년에는 컴퓨터 시뮬레이션 결과를 토대로 자력 자누스 입자가 비균형 현상인 래칫 효과를 직접 입증하는 데 사용될 수 있다는 것이 밝혀졌다. 야누스 입자의 래칫팅은 일반적인 열전위 래칫보다 더 강력하고 따라서 실험적으로 쉽게 접근할 수 있는 정도일 수 있다. 특히 자누스 입자의 소량만 더해도 패시브 입자가 크게 혼합된 자율 펌핑을 유도할 수 있다.[53]

수증식 섬유

2011년, 자누스 나노입자가 섬유에 적용되는 것으로 나타났다. 폴리에틸렌 테레프탈레이트 원단에 앰프힐릭 구형 야누스 나노입자를 코팅해 물회수 섬유를 마련할 수 있다.[15] 야누스 입자는 섬유 표면의 친수성 반응성 면과 결합하는 반면 친수성 면은 환경에 노출되어 수분이 재발하는 행동을 제공한다. 200nm의 야누스 입자 크기가 섬유 표면에 퇴적되는 것으로 밝혀졌으며, 수성 섬유 설계에 매우 효율적이었다.

생물학 응용

생물과학의 획기적인 발전은 나노스케일 수준에서 정밀하게 설계된 물리적/화학적 특성을 가진 맞춤형 재료로 가는 추진으로 이어졌다. 본질적으로 야누스 나노입자는 그러한 응용에 결정적인 역할을 한다. 2009년에는 인간 내피세포에 대한 친화력을 공간적으로 제어하는 야누스 나노입자로 구성된 새로운 형태의 바이오 하이브리드 물질이 보고되었다.[16] 이러한 나노입자는 인간 내피세포에 높은 결합 친화력을 보이는 한 반구와 세포 결합에 대한 내성을 보이는 선택적 표면 개조에 의해 합성되었다. 야누스 나노입자는 두 개의 폴리머 액체 용액의 전기 유체 역학 분사 방식으로 제조되었다. 이 야누스 나노입자는 인간 내피세포와 배양할 때 기대되는 행동을 보였는데, 여기서 한 얼굴은 인간 내피세포 쪽으로 묶이고, 다른 한 얼굴은 결합되지 않았다. 이 야누스 나노입자는 인간의 내피 세포의 꼭대기에 묶일 뿐만 아니라, 세포의 둘레에서 하나의 입자 라이닝을 형성하는 모든 것과 연관되어 있다. 야누스 나노입자와 세포 사이의 생체적합성은 뛰어났다. 이 개념은 궁극적으로 세포-입자 상호작용에 대한 방향 정보를 얻기 위해 자누스 나노입자를 기반으로 하는 탐침을 설계하는 것이다.

나노코랄

2010년, 나노코럴이라고 불리는 야누스 나노입자에서 합성된 새로운 형태의 세포 탐침이 세포 특이 표적과 생체 분자 감지를 결합하여 제시되었다.[54] 나노코랄은 폴리스티렌과 금반구로 구성되어 있다. 나노코럴의 폴리스티렌 반구는 특정 세포의 수용체를 대상으로 하는 항체로 선택적으로 기능했다. 이는 특히 유방암 세포에 부착된 항체로 폴리스티렌 부위를 기능화함으로써 증명되었다. 나노구경 표면의 금색 부위는 검출 및 영상촬영에 사용되었다. 따라서 표적 및 감지 메커니즘은 분리되었고 특정 실험을 위해 별도로 설계될 수 있었다. 또한 폴리스티렌 부위는 표면 소수성 흡착 또는 캡슐화에 의해 약물 및 기타 화학 물질의 캐리어로도 사용될 수 있어 나노코럴이 가능한 다기능 나노센서가 될 수 있다.

영상 및 자성 요법

또한 2010년에는 한쪽의 소수성 자기 나노입자에서 합성된 야누스 나노입자와 다른 한쪽의 폴리(스티렌-블록-알코올)를 영상치료 및 자석치료에 사용했다.[18] 야누스 나노입자의 자성면은 외부 자성 자극에 잘 반응했다. 나노입자는 자기장을 이용하여 세포 표면에 빠르게 부착되었다. 자기장 변조 세포막 손상을 통해 자성 요법이 이루어졌다. 먼저 나노입자를 종양 세포와 가까이 접촉시킨 다음 회전하는 자기장을 가했다. 15분 후, 종양 세포의 대다수가 죽었다. 자석 자누스 나노입자는 의약품과 전자제품에서 잠재적인 응용의 기초가 될 수 있다. 외부 자기장에 대한 빠른 반응은 표적 영상, 체외 및 생체내 치료, 암 치료에 효과적인 접근법이 될 수 있다. 마찬가지로 자기장에 대한 빠른 대응도 스마트 디스플레이를 조작해 전자제품과 스핀트로닉스 분야에서 새로운 기회를 여는 것이 바람직하다.

2011년에는 실버옥사이드와 철산화물(FeO23)로 구성된 실리카 코팅 야누스 나노입자가 확장 가능한 화염 에어로졸 기술로 한 번에 준비됐다.[55] 이러한 하이브리드 플라스모닉-자기 나노입자는 생체이미징, 표적 약물전달, 생체내 진단 및 치료에 적용되는 특성을 가지고 있다. 나노신 SiO2 껍질의 목적은 나노입자 표면에서 살아있는 세포로 유독성 Ag+ 이온의 방출을 줄이는 것이었다. 그 결과, 이러한 하이브리드 나노입자는 생체이미징 시 세포독성을 보이지 않았으며, 응집이나 침전 징후가 없는 정지상태에서 안정성을 유지하여 생체이미징을 위한 생체적합성 다기능 탐침으로서 나노입자를 가능하게 하였다. 다음으로, 그들의 표면에 라벨을 붙이고 라이브 태그가 부착된 라지와 헤라 세포의 막에 선택적으로 결합함으로써, 이것은 나노입자를 바이오마커로서 그리고 암장 조명 하에서 검출하는 것을 보여주었다. 이러한 새로운 하이브리드 자누스 나노입자는 FeO23(정지상태의 입자 안정성 저하)와 Ag(독성성성) 나노입자의 개별적 한계를 극복하면서 FeO의23 원하는 자기성질과 Ag의 플라스모닉 광학적 특성을 유지했다.

전자 제품의 응용 프로그램

야누스 입자의 잠재적 적용은 니시사코 외 연구진에 의해 처음 입증되었는데, 그는 양쪽 반구에 흰색과 검은 색소로 채워진 야누스 입자의 전기적 음이소트로피를 이용했다.[56] 이 입자들은 두 개의 전극 사이에 얇은 구층을 배치하여 전환 가능한 화면을 만드는데 사용되었다. 적용된 전기장을 바꾸자마자, 입자들은 그들의 검은 면을 양극으로, 그리고 그들의 하얀 면을 음극으로 향하게 된다. 따라서 단순히 전기장을 반전시킴으로써 디스플레이의 방향과 색상을 변경할 수 있다. 이 방법으로, 매우 얇고 환경 친화적인 디스플레이를 만드는 것이 가능할 수 있다.

그래핀 야누스 입자는 에너지 밀도를 높이기 위해 실험용 나트륨이온 배터리에 사용되어 왔다. 한쪽은 상호 작용 사이트를 제공하고 다른 한쪽은 층간 분리를 제공한다. 에너지 밀도는 337 mAh/g에 달했다.[57]

참고 항목

참조

- ^ Li, Fan; Josephson, David P.; Stein, Andreas (10 January 2011). "Colloidal Assembly: The Road from Particles to Colloidal Molecules and Crystals". Angewandte Chemie International Edition. 50 (2): 360–388. doi:10.1002/anie.201001451. PMID 21038335.

- ^ Janus 입자 합성, 자가 조립 및 응용 프로그램, 편집자: 샨 장, 스티브 그랜릭, 케임브리지 2013, https://pubs.rsc.org/en/content/ebook/978-1-84973-510-0

- ^ a b c d e f g h i j k l m Lattuada, Marco; Hatton, T. Alan (1 June 2011). "Synthesis, properties and applications of Janus nanoparticles". Nano Today. 6 (3): 286–308. doi:10.1016/j.nantod.2011.04.008.

- ^ Granick, Steve; Jiang, Shan; Chen, Qian (2009). "Janus particles". Physics Today. 62 (7): 68–69. Bibcode:2009PhT....62g..68G. doi:10.1063/1.3177238.

- ^ "Rotation and Orientation of Dual-Functionalized Electrophoretic Microspheres in Electromagnetic Field". www.cospheric.com. Retrieved 30 April 2019.

- ^ "Retroreflective Microspheres, Metal-Coated Glass Particles, Microbeads, Spherical Glass Powder - Principles and Operation". www.cospheric.com. Retrieved 30 April 2019.

- ^ Walther, Andreas; Müller, Axel (2013). "Janus Particles: Synthesis, Self-Assembly, Physical Properties, and Applications". Chemical Reviews. 113 (7): 5194–261. doi:10.1021/cr300089t. PMID 23557169.

- ^ Casagrande C, Veysie M, C. R. Acad. Sci. (파리), 306 11, 1423, 1988.

- ^ a b Casagrande. C.; Fabre P.; Veyssie M.; Raphael E. (1989). ""Janus Beads": Realization and Behaviour at Water/Oil Interfaces". Europhysics Letters (EPL). 9 (3): 251–255. Bibcode:1989EL......9..251C. doi:10.1209/0295-5075/9/3/011.

- ^ de Gennes, Pierre-Gilles (1992). "Soft Matter (Nobel Lecture)". Angewandte Chemie International Edition in English. 31 (7): 842–845. doi:10.1002/anie.199208421.

- ^ de Gennes, Pierre-Gilles (15 July 1997). "Nanoparticles and Dendrimers: Hopes and Illusions". Croatica Chemica Acta. 71 (4): 833–836. Archived from the original on 25 April 2012. Retrieved 4 October 2011.

- ^ 미국 특허 4,126,854 ''헤리돈''''1978년 11월 21일

비틀림 볼 패널 디스플레이 - ^ Cho, Iwhan; Lee, Kyung-Woo (1985). "Morphology of latex particles formed by poly(methyl methacrylate)-seeded emulsion polymerization of styrene". Journal of Applied Polymer Science. 30 (5): 1903–1926. doi:10.1002/app.1985.070300510.

- ^ Binks, B. P.; Fletcher, P. D. I. (5 October 2011). "Particles Adsorbed at the Oil-Water Interface: A Theoretical Comparison between Spheres of Uniform Wettability and Janus Particles". Langmuir. 17 (16): 4708–4710. doi:10.1021/la0103315.

- ^ a b Synytska, Alla; Khanum, Rina; Ionov, Leonid; Cherif, Chokri; Bellmann, C. (25 September 2011). "Water-Repellent Textile via Decorating Fibers with Amphiphilic Janus Particles". ACS Appl. Mater. Interfaces. 3 (4): 1216–1220. doi:10.1021/am200033u. PMID 21366338.

- ^ a b c Yoshida, Mutsumi; Roh, Kyung-Ho; Mandal, Suparna; Bhaskar, Srijanani; Lim, Dongwoo; Nandivada, Himabindu; Deng, Xiaopei; Lahann, Joerg (2009). "Structurally Controlled Bio-hybrid Materials Based on Unidirectional Association of Anisotropic Microparticles with Human Endothelial Cells". Advanced Materials. 21 (48): 4920–4925. doi:10.1002/adma.200901971. hdl:2027.42/64554. PMID 25377943.

- ^ a b Walther, Andreas; Matussek, Kerstin; Müller, Axel H. E. (25 September 2011). "Engineering Nanostructured Polymer Blends with Controlled Nanoparticle Location using Janus Particles". ACS Nano. 2 (6): 1167–1178. doi:10.1021/nn800108y. PMID 19206334.

- ^ a b Hu, Shang-Hsiu; Gao, Xiaohu (25 September 2011). "Nanocomposites with Spatially Separated Functionalities for Combined Imaging and Magnetolytic Therapy". J. Am. Chem. Soc. 132 (21): 7234–7237. doi:10.1021/ja102489q. PMC 2907143. PMID 20459132.

- ^ "Custom Janus Particles - Bichromal and Bipolar Microspheres - Half-Magnetic Spheres - Partial Coating on Microparticles". www.cospheric.com. Retrieved 30 April 2019.

- ^ 미국 특허8,501,272Lipovettskaya , 등.2013년 8월 6일

미소원소용 반구형 코팅법 - ^ Honegger, T.; Lecarme, O.; Berton, K.; Peyrade, D. (2010). "Rotation speed control of Janus particles by dielectrophoresis in a microfluidic channel". Journal of Vacuum Science & Technology B, Nanotechnology and Microelectronics: Materials, Processing, Measurement, and Phenomena. American Vacuum Society. 28 (6): C6I14–C6I19. doi:10.1116/1.3502670. ISSN 2166-2746.

- ^ a b c d e f Walther, Andreas; Müller, Axel H. E. (1 January 2008). "Janus particles". Soft Matter. 4 (4): 663–668. Bibcode:2008SMat....4..663W. doi:10.1039/b718131k. PMID 32907169.

- ^ Perro, Adeline; Reculusa, Stéphane, Ravaine, Serge, Bourgeat-Lami, Elodie, Duguet, Etienne (1 January 2005). "Design and synthesis of Janus micro- and nanoparticles". Journal of Materials Chemistry. 15 (35–36): 3745. doi:10.1039/b505099e.

{{cite journal}}: CS1 maint : 복수이름 : 작성자 목록(링크) - ^ Lu, Yu; Xiong, Hui, Jiang, Xuchuan, Xia, Younan, Prentiss, Mara, Whitesides, George M. (1 October 2003). "Asymmetric Dimers Can Be Formed by Dewetting Half-Shells of Gold Deposited on the Surfaces of Spherical Oxide Colloids". Journal of the American Chemical Society. 125 (42): 12724–12725. CiteSeerX 10.1.1.650.6058. doi:10.1021/ja0373014. PMID 14558817.

{{cite journal}}: CS1 maint : 복수이름 : 작성자 목록(링크) - ^ He, Zhenping; Kretzschmar, Ilona (18 June 2012). "Template-Assisted Fabrication of Patchy Particles with Uniform Patches". Langmuir. 28 (26): 9915–9. doi:10.1021/la3017563. PMID 22708736.

- ^ He, Zhenping; Kretzschmar, Ilona (6 December 2013). "Template-Assisted GLAD: Approach to Single and Multipatch Patchy Particles with Controlled Patch Shape". Langmuir. 29 (51): 15755–61. doi:10.1021/la404592z. PMID 24313824.

- ^ Jiang, Shan; Chen, Qian, Tripathy, Mukta, Luijten, Erik, Schweizer, Kenneth S., Granick, Steve (27 January 2010). "Janus Particle Synthesis and Assembly". Advanced Materials. 22 (10): 1060–1071. doi:10.1002/adma.200904094. PMID 20401930.

{{cite journal}}: CS1 maint : 복수이름 : 작성자 목록(링크) - ^ a b Jiang, Shan; Schultz, Mitchell J.; Chen, Qian; Moore, Jeffrey S.; Granick, Steve (16 September 2008). "Solvent-Free Synthesis of Janus Colloidal Particles". Langmuir. 24 (18): 10073–10077. doi:10.1021/la800895g. PMID 18715019.

- ^ a b Pradhan, S.; Xu, L.; Chen, S. (24 September 2007). "Janus Nanoparticles by Interfacial Engineering". Advanced Functional Materials. 17 (14): 2385–2392. doi:10.1002/adfm.200601034.

- ^ Gu, Hongwei; Yang, Zhimou, Gao, Jinhao, Chang, C. K., Xu, Bing (1 January 2005). "Heterodimers of Nanoparticles: Formation at a Liquid−Liquid Interface and Particle-Specific Surface Modification by Functional Molecules". Journal of the American Chemical Society. 127 (1): 34–35. doi:10.1021/ja045220h. PMID 15631435.

{{cite journal}}: CS1 maint : 복수이름 : 작성자 목록(링크) - ^ Hong, Liang; Jiang, Shan, Granick, Steve (1 November 2006). "Simple Method to Produce Janus Colloidal Particles in Large Quantity". Langmuir. 22 (23): 9495–9499. doi:10.1021/la062716z. PMID 17073470.

{{cite journal}}: CS1 maint : 복수이름 : 작성자 목록(링크) - ^ Cui, Jing-Qin; Kretzschmar, Ilona (29 August 2006). "Surface anisotropic polystyrene spheres by electroless deposition". Langmuir. 22 (20): 8281–8284. doi:10.1021/la061742u. PMID 16981737.

- ^ Sardar, Rajesh; Heap, Tyler B.; Shumaker-Parry, Jennifer S. (1 May 2007). "Versatile Solid Phase Synthesis of Gold Nanoparticle Dimers Using an Asymmetric Functionalization Approach". Journal of the American Chemical Society. 129 (17): 5356–5357. doi:10.1021/ja070933w. PMID 17425320.

- ^ Kim, Jaeup; Matsen, Mark (1 February 2009). "Positioning Janus Nanoparticles in Block Copolymer Scaffolds". Physical Review Letters. 102 (7): 078303. Bibcode:2009PhRvL.102g8303K. doi:10.1103/PhysRevLett.102.078303. PMID 19257718.

- ^ Erhardt, Rainer; Böker, Alexander, Zettl, Heiko, Kaya, Håkon, Pyckhout-Hintzen, Wim, Krausch, Georg, Abetz, Volker, Müller, Axel H. E. (1 February 2001). "Janus Micelles" (PDF). Macromolecules. 34 (4): 1069–1075. Bibcode:2001MaMol..34.1069E. doi:10.1021/ma000670p.

{{cite journal}}: CS1 maint : 복수이름 : 작성자 목록(링크) - ^ Wolf, Andrea; Walther, Andreas, Müller, Axel H. E. (3 November 2011). "Janus Triad: Three Types of Nonspherical, Nanoscale Janus Particles from One Single Triblock Terpolymer". Macromolecules. 44 (23): 111103075619002. Bibcode:2011MaMol..44.9221W. doi:10.1021/ma2020408.

{{cite journal}}: CS1 maint : 복수이름 : 작성자 목록(링크) - ^ a b Vilain, Claire; Goettmann, Frédéric, Moores, Audrey, Le Floch, Pascal, Sanchez, Clément (1 January 2007). "Study of metal nanoparticles stabilised by mixed ligand shell: a striking blue shift of the surface-plasmon band evidencing the formation of Janus nanoparticles". Journal of Materials Chemistry. 17 (33): 3509. doi:10.1039/b706613a. S2CID 98355020.

{{cite journal}}: CS1 maint : 복수이름 : 작성자 목록(링크) - ^ a b c Jakobs, Robert T. M.; van Herrikhuyzen, Jeroen, Gielen, Jeroen C., Christianen, Peter C. M., Meskers, Stefan C. J., Schenning, Albertus P. H. J. (1 January 2008). "Self-assembly of amphiphilic gold nanoparticles decorated with a mixed shell of oligo(p-phenylene vinylene)s and ethyleneoxide ligands". Journal of Materials Chemistry. 18 (29): 3438. doi:10.1039/b803935f.

{{cite journal}}: CS1 maint : 복수이름 : 작성자 목록(링크) - ^ a b Gu, Hongwei; Zheng, Rongkun, Zhang, XiXiang, Xu, Bing (1 May 2004). "Facile One-Pot Synthesis of Bifunctional Heterodimers of Nanoparticles: A Conjugate of Quantum Dot and Magnetic Nanoparticles". Journal of the American Chemical Society. 126 (18): 5664–5665. doi:10.1021/ja0496423. PMID 15125648.

{{cite journal}}: CS1 maint : 복수이름 : 작성자 목록(링크) - ^ Zhao, Nan; Gao, Mingyuan (12 January 2009). "Magnetic Janus Particles Prepared by a Flame Synthetic Approach: Synthesis, Characterizations and Properties". Advanced Materials. 21 (2): 184–187. doi:10.1002/adma.200800570.

- ^ Hong, Liang; Angelo Cacciuto; Erik Luijten; Steve Granick (2006). "Clusters of Charged Janus Spheres". Nano Letters. 6 (11): 2510–2514. Bibcode:2006NanoL...6.2510H. CiteSeerX 10.1.1.79.7546. doi:10.1021/nl061857i. PMID 17090082.

- ^ Glaser, N; Adams, D. J.; Böker, A; Krausch, G (2006). "Janus Particles at Liquid-Liquid Interfaces". Langmuir. 22 (12): 5227–5229. doi:10.1021/la060693i. PMID 16732643.

- ^ Xu, Li-Ping; Sulolit Pradhan; Shaowei Chen (2007). "Adhesion Force Studies of Janus Nanoparticles". Langmuir. 23 (16): 8544–8548. doi:10.1021/la700774g. PMID 17595125.

- ^ Binks, B. P.; S. O. Lumsdon (2000). "Catastrophic Phase Inversion of Water-in-Oil Emulsions Stabilized by Hydrophobic Silica". Langmuir. 16 (6): 2539–2547. doi:10.1021/la991081j.

- ^ Dinsmore, A. D.; Ming F. Hsu; M. G. Nikolaides; Manuel Marquez; A. R. Bausch; D. A. Weitz (1 November 2002). "Colloidosomes: Selectively Permeable Capsules Composed of Colloidal Particles". Science. 298 (5595): 1006–1009. Bibcode:2002Sci...298.1006D. CiteSeerX 10.1.1.476.7703. doi:10.1126/science.1074868. PMID 12411700.

- ^ Aveyard, Robert; Bernard P Binks; John H Clint (28 February 2003). "Emulsions stabilised solely by colloidal particles". Advances in Colloid and Interface Science. 100–102: 503–546. doi:10.1016/S0001-8686(02)00069-6.

- ^ Takahara, Yoshiko K.; Shigeru Ikeda; Satoru Ishino; Koji Tachi; Keita Ikeue; Takao Sakata; Toshiaki Hasegawa; Hirotaro Mori; Michio Matsumura; Bunsho Ohtani (2005). "Asymmetrically Modified Silica Particles: A Simple Particulate Surfactant for Stabilization of Oil Droplets in Water". J. Am. Chem. Soc. 127 (17): 6271–6275. doi:10.1021/ja043581r. PMID 15853333.

- ^ Perro, Adeline; Meunier, Fabrice; Schmitt, Véronique; Ravaine, Serge (2009). "Production of large quantities of "Janus" nanoparticles using wax-in-water emulsions". Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 332 (1): 57–62. doi:10.1016/j.colsurfa.2008.08.027.

- ^ Teo, Boon M.; Su Kyung Suh; T. Alan Hatton; Muthupandian Ashokkumar; Franz Grieser (2010). "Sonochemical Synthesis of Magnetic Janus Nanoparticles". Langmuir. 27 (1): 30–33. doi:10.1021/la104284v. PMID 21133341.

- ^ Walther, Andreas; Hoffmann, Martin; Müller, Axel H. E. (11 January 2008). "Emulsion Polymerization Using Janus Particles as Stabilizers". Angewandte Chemie International Edition. 47 (4): 711–714. doi:10.1002/anie.200703224. PMID 18069717.

- ^ M. Vafaeezadeh, W. R. Thiel (2020). "Janus interphase catalysts for interfacial organic reactions". J. Mol. Liq. 315: 113735. doi:10.1016/j.molliq.2020.113735.

- ^ Valadares, Leonardo F; Yu-Guo Tao, Nicole S Zacharia, Vladimir Kitaev, Fernando Galembeck, Raymond Kapral, Geoffrey A Ozin (22 February 2010). "Catalytic Nanomotors: Self-Propelled Sphere Dimers". Small. 6 (4): 565–572. doi:10.1002/smll.200901976. PMID 20108240.

{{cite journal}}: CS1 maint : 복수이름 : 작성자 목록(링크) - ^ Ghosh, Pulak K; Misko, Vyacheslav R; Marchesoni, F ; Nori, F (24 June 2013). "Self-Propelled Janus Particles in a Ratchet: Numerical Simulations". Physical Review Letters. 110 (26): 268301. arXiv:1307.0090. Bibcode:2013PhRvL.110z8301G. doi:10.1103/PhysRevLett.110.268301. PMID 23848928.

{{cite journal}}: CS1 maint : 복수이름 : 작성자 목록(링크) - ^ Wu, Liz Y; Benjamin M Ross; SoonGweon Hong; Luke P Lee (22 February 2010). "Bioinspired Nanocorals with Decoupled Cellular Targeting and Sensing Functionality". Small. 6 (4): 503–507. doi:10.1002/smll.200901604. PMID 20108232.

- ^ Sotiriou, Georgios A.; Ann M. Hirt, Pierre-Yves Lozach, Alexandra Teleki, Frank Krumeich, Sotiris E. Pratsinis (2011). "Hybrid, Silica-Coated, Janus-Like Plasmonic-Magnetic Nanoparticles". Chem. Mater. 23 (7): 1985–1992. doi:10.1021/cm200399t. PMC 3667481. PMID 23729990.

{{cite journal}}: CS1 maint : 복수이름 : 작성자 목록(링크) - ^ Takasi, Nisisako; T. Torii, T. Takahashi, Y. Takizawa (2006). "Synthesis of Monodisperse Bicolored Janus Particles with Electrical Anisotropy Using a Microfluidic Co-Flow System". Adv. Mater. 18 (9): 1152–1156. doi:10.1002/adma.200502431.

{{cite journal}}: CS1 maint : 복수이름 : 작성자 목록(링크) - ^ Lavars, Nick (26 August 2021). "Two-faced graphene offers sodium-ion battery a tenfold boost in capacity". New Atlas. Retrieved 26 August 2021.

{{cite web}}: CS1 maint : url-status (링크)

외부 링크

- 다용도 대규모 합성을 위한 혁신적인 프로세스인 Group NanoSytems 분석

- 책: Janus 입자 합성, 자가 조립 및 응용, RSC 스마트 재료

- 야누스 입자[permanent dead link], 물리학 오늘

- '2면' 입자는 작은 잠수함처럼 작용한다, 유레카알레르트!

- 나노 월드: 두 얼굴의 야누스 나노입자, PhysOrg.com