일중공동성명

Japan–China Joint Communiqué| 일중공동성명 | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 한자이름 | |||||||||||

| 중국어 번체 | 中華人民共和國政府與日本政府的聯合聲明 | ||||||||||

| 중국어 간체 | 中华人民共和国政府与日本政府的联合声明 | ||||||||||

| |||||||||||

| 일본식 이름 | |||||||||||

| 간지 | 日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明 | ||||||||||

| 가나 | にほんこくせいふと ちゅうかじんみんきょうわこくせいふの きょうどうせいめい | ||||||||||

| |||||||||||

1972년 9월 29일 베이징에서 일본정부와 중화인민공화국 정부의 공동선언문이 서명되었다.이로써 일본과 중화인민공화국(PRC)의 국교가 수립되고 정상화되면서 대만에 대한 일본과 중화민국(ROC)의 공식 관계가 단절되었다.이 문서는 공동 성명에서 9개의 기사를 작성했는데, 이 공동 성명에서 양측이 이전에 발표한 모호했던 원칙에서 타협점을 찾았다.주목할 점은 1)일중 평화협정, 2) 대만의 위상, 3) 동아시아 패권 문제, 4)일본이 중국과 대만과의 관계를 뒤집은 것 등 4가지다.결국 이 문서는 '일본과 중국의 비정상적 관계'를 종식시키고 중화인민공화국을 '중국의 밑바닥 정부'로 인정하며 제2차 세계대전의 전쟁 배상 청구권을 포기했다.또 무역, 수산, 항공, 항행 등에서 양국 간 다양한 행정협약을 체결했다.[1]이 문건은 포츠담 선언 8조에 의거한 입장을 확고히 유지하고 있다.

코뮈니케 이전

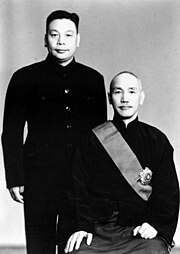

일본의 ROC와의 관계

대만은 1895년부터 1945년까지 일본의 통치하에 있었다.625전쟁 이후 요시다 내각 시절 일본 정부는 북경과 실질적인 관계 수립의 희망을 잃었고, 대신 타이베이와의 평화협정 체결과 국교정상화 전망 등을 고려하기 시작했다.당시 일본은 장개석이 '악의를 위해 덕을 갚는다'(우라미니 무쿠이루니 토쿠오모테수루)는 성명을 발표하고 일본군을 모두 송환하는 등 민족주의 중국에 감사의 빚을 전하기도 했다.[2]그 결과 1952년 4월 25일 요시다 서신에 따르면, "일본 정부는 중국 공산당 정권과 양자협정을 체결할 의사가 없다"고 했고, 이후 일-로크 평화조약에 대해 서명했다.[3]1950년대 초 이 시기에 일본은 한국에서 미국과 전쟁을 벌이고 있던 새로 설립된 PRC를 인정하지 말라는 미국의 압력을 받았고, 대신 장개석이 이끄는 ROC 정부를 중국의 합법정부로 인정했다.그 후, 도쿄는 타이베이와 이 긴밀한 유대를 증명하기 위한 평화 조약을 체결했다.[4]

일본의 PRC와의 관계

일본은 1952년부터 1972년까지 정상화되기 전까지 중국이 아닌 대만과 외교관계만 맺어왔다.사토 에이사쿠 총리는 대만을 지지하고 있었지만 미국의 중국 정책에 발맞춰 중국을 위협으로 여겼다.그러나 미일 안보조약은 일본 외교정책의 근간이었기 때문에 미국의 동아시아 반공 전략에 종속되어 있었다.[5]

그럼에도 불구하고 일본은 문화, 안보, 경제적 이해관계 때문에 중국과의 관계 회복에 관심이 많았다.일본과 중국은 거의 2천년 동안 이웃 국가였고 많은 문화, 역사, 종교 유산을 공유했다.안보이익 측면에서 일본은 수년간의 전쟁 끝에 평화적 외교관계를 수립하기 위해 중국과의 관계를 회복하기를 원했다.[6]1950년부터 1972년까지 일본과 중국의 무역은 존재했지만 상대적으로 제한적이었다.처음에는 한국전쟁, 1958년 중국의 대일 금수조치, 대만 인정에 대한 긴장 등의 행사로 인해 무역이 제한되었다.이후 1960년 '일중 무역원칙'에 따라 1972년 외교관계가 재개되면서 더욱 정례화된 선별무역이 성장하게 되었다.[7]

1971년 경제 '닉슨 쇼크' 이후 중국 기업들은 이전보다 일본 경제에 더 큰 매력을 느끼게 됐다.결국 사토 수상이 사임하여 선거와 다나카 가쿠에이 수상의 다음 내각이 되었다.다나카 총리는 자신의 의제에서 중일 관계 회복을 최우선 과제로 삼았고, 이에 따라 공동 코뮈니케를 추진했다.이는 국제 사회와 경제로의 순조로운 복귀로 이어질 수 있고 중국과 일본의 전쟁 상태를 종식시킬 수 있기 때문에 중국에도 유익했다.[8]1972년 2월 리처드 닉슨의 중국 방문으로 상하이 코뮈니케가 이어진 것도 한몫했다.중미의 놀라운 화해는 중국과 일본 사이의 공동화 가능성을 높였다.[9][10]

유엔의 PRC 인정

이 섹션은 검증을 위해 추가 인용구가 필요하다.– · · · · JSTOR(2020년 9월 (이 템플릿 과 시기 |

1971년에는 대만의 국제적 지위가 침식되고 일본-ROC-PRC 관계의 변화가 있었다.[11]첫째, 위에서 언급했듯이 닉슨 정부는 여행과 무역 장벽을 없앴고, 냉전 정치와 미-소 관계 때문에 북경과의 보다 진지한 대화를 제안했다.둘째로, 타이베이의 국제적 지위를 위협한 진짜 쟁점은 1971년 유엔총회 투표다.

1945년부터 1971년까지 장개석의 민족주의 정권은 미국의 후원과 공산주의 중국에 대항하는 '모루터(Morator)'라는 '모루터(Morrotor)'라는 이름으로 이른바 '차이나(China)'를 원회원으로, 안보리 5개 상임이사국 중 한 명으로 점령했다.그러나 탈식민지화와 수많은 제3세계 국가들이 총회에 입성함에 따라 미국은 유엔에 대한 장악력을 상실하고 더 이상 모라토리엄을 지속할 수 없어 중국 대표성 문제는 총회 결의안 3분의 2의 표결이 필요한 '중요한 질문'으로 여겨졌다.

1971년 10월 25일 알바니아 주도의 유엔 총회는 PRC를 인정하고 ROC를 제명하는 투표를 했다.총회 당시 17명의 유엔 회원국은 PRC의 존재는 "중국 영토의 일부에서 조작된, 이른바 중화민국 신화에 걸맞게 바꿀 수 없는 현실"이라며, ROC는 미군이 영구 주둔한다는 이유만으로 그 자리에 남아 있는 "불법한 권위자"라고 선언했다.따라서, PRC는 총회에서 ROC의 자리를 차지했고, 유엔 안전보장이사회 5개 상임이사국 중 하나로서 그 자리를 차지했다.

유엔 총회가 북경과 타이베이에 대한 투표를 실시한 후, 일본은 더 이상 장개석 정부를 중국의 유일한 합법 정부로서 인정하지 않고 대만 정부로만 인정했으며, 일본은 북경으로 인정서를 옮길 준비가 되어 있음을 암시했다.요컨대 타이베이가 중-미 화해와 함께 유엔 안전보장이사회와 총회에 잔류하지 못한 것은 일본 정부가 공동선언문(Joint Communique) 수립을 통해 북경과의 정상화를 달성하는 쪽으로 몰아가고 궁극적으로 ROC와의 외교관계를 단절시킨 것이다.

코뮈니케 약관

초기 제안

일본.

1972년 9월 26일부터 27일까지 일본의 오히라 마사요시 외무상과 지펑페이 PRC 외무상이 만나 종전선언을 위한 안을 협상했다.

일본은 1조에서 중국과 일본의 전쟁 상태 문제를 제기해야 한다고 설명했다.일본은 이번 공동선언에서 공식적으로 전쟁국가를 종식시킨다는 중국의 해석을 받아들일 수 없다고 중국에 협상했다.일본과 대만의 평화협정(타이베이의 Treaty of Taipei)에 얽매이지 않았지만, 일본과 장개석의 중화민국(ROC) 정부가 이미 제2차 세계대전의 종말을 수립했기 때문이다.일본은 양국 간 평화적 관계의 존재를 강조하고 구체적인 종전 시기를 불특정화하기로 협상을 벌였다.타이베이 조약에 대한 일본의 입장은 바뀌지 않았지만, 일본과 중국의 국교정상화가 정착되면 일본은 타이베이 조약을 해지할 용의가 있었다.[12]

PRC

1971년, 고메이토 당 정치인의 일본 대표단이 베이징을 방문하여 중일 우호협회와의 공동 성명에서 일·중 관계의 전제조건인 5대 원칙이 다음과 같이 발표하였다.[13]

- 중국은 하나뿐이며 중화인민공화국의 정부는 중국 국민을 대표하는 유일한 합법 정부다.

- 대만은 중국의 지방이며 중국 영토의 불가침 지역이다.

- "일본-치앙[평화] 조약"은 불법이며 폐지되어야 한다.

- 미국은 대만과 대만 해협 지역에서 모든 군대를 철수시켜야 한다.

- 모든 유엔 조직에서 인민 공화국의 합법적 권리가 회복되어야 하고 대만 대표들이 추방되어야 한다.

이 원칙들은 저우언라이 중국 총리로부터 승인을 받았으며 중국이 오랫동안 일본에 대해 요구해 온 것에 대해 새로운 것을 나타내지 않았다.사실, 이 제안들은 1953년으로 거슬러 올라간다.자민당, 야당, 좌파 일본공산당 좌파의 반대파 의원들이 첫 3점을 무턱대고 받아들였다.그러나, 자민당은 특히 처음 두 지점이 일본이 대만과의 평화 조약을 폐지해야 한다는 것을 암시하기 때문에 중국의 제안을 승인하기를 주저했다.게다가, 지점 4는 이 지역에서 미국의 해상 활동에 대한 주권적 권한이 없기 때문에 일본의 능력 밖이었다.마지막으로 포인트 5는 1971년 중국이 유엔에 가입하면서 관련성을 잃었다.[13]

일본과 PRC의 협상

개요 제안[12]

오히라 마사요시 일본 외상과 지펑페이 중국 외상이 일·중 공동선언에 합의한 개략적인 제안은 다음과 같이 볼 수 있다.

- 일본과 중화인민공화국의 전쟁 상태는 선언일에 끝난다.

- 일본 정부는 중화인민공화국 정부가 제시한 '일중 수교 재창립 3원칙'을 충분히 인정하고, 중화인민공화국 정부가 중국의 유일하고 합법적인 정부라는 점도 충분히 인정하고 있다.

- 양당은 중-일 국교 수립이 자국 국민의 장기적 바람과 부합하고 세계인의 이익에 부합한다고 선언하고 있다.

- 양당은 주권과 영토 보전에 대한 상호 존중, 상호 불가침, 상호 내정에 대한 상호 불간섭, 평등과 상호 이익, 평화 공존의 5대 원칙에 근거하여 중국과 일본의 관계를 다루기로 합의했다.5대 원칙에 따라 중국과 일본의 분쟁은 평화적 대화를 통해 무력 사용이나 무력 위협 없이 해결된다.

- 양당 모두 중국도 일본도 아태지역의 패권을 추구하지 않을 것이며 이런 식으로 패권을 추구하는 어떤 나라나 집단도 반대할 것이라고 선언한다.

- 양당은 국교 수립 후 평화공존 5대 원칙에 입각한 평화우호조약을 체결하기로 합의한다.

- 중화민국 정부는 중일 양국 국민의 친선을 위해 일본에 전쟁 배상 요구권을 포기한다.

- 중화인민공화국 정부와 일본 정부는 평화우호조약 체결에 앞서 경제·문화교류의 인적교류를 촉진하기 위해 상업·해운·항공교통·기상·우편·어업·과학기술에 관한 협약을 필요성과 동기를 바탕으로 체결한다.친밀한 관계

공동선언문[14] 초안

일본과 중국 정부는 공동선언문 초안에 대해 다음과 같이 합의했다.

- 중국과 일본은 바다에 의해서만 분리되어 있으며, 두 나라 사이의 역사에는 영구적이고 전통적으로 우호적인 관계가 존재했다.양국 국민은 두 나라 사이에 존재했던 극히 변칙적인 상태를 바로잡기를 간절히 바라고 있다.중일 국교 재확립은 양국 관계사의 새 페이지를 열게 된다.

- (일본 정부는 과거 일본 군국주의가 중국 국민에게 끼친 피해를 깊이 뉘우치고 있다.동시에 일본 정부는 중화인민공화국 정부가 제출한 관계회복 3원칙을 충분히 인정하고 있다.이런 관점에서 중일 간 외교 정상화가 진행될 것이다.)

- 중화인민공화국 정부는 이를 환영한다.중국과 일본의 사회정책은 다르지만 평화롭고 우호적인 관계를 맺어야 하고 또 가질 수 있다.중일 외교관계의 재개와 우호적 이웃관계의 발전은 양국 국민의 근본적 이익에 부합할 뿐만 아니라 아시아의 긴장완화와 세계평화의 보호에도 유용하다.

- 양국 정부는 우호적인 논의를 통해 다음과 같은 합의에 도달했다.

- 공동선언 발표 날짜에 중화인민공화국과 일본의 전쟁 상태가 종료된다.

- (일본 정부는 중화인민공화국 정부를 중국을 대표하는 유일한 합법 정부로 인정한다) 중화인민공화국 정부는 다시 한번 대만을 중국 영토의 불가분의 일부라고 선언한다.(일본 정부는 카이로 선언에 근거하여, 총독 카이로 선언을 지지한다.중국 견지에서 t.)

- 중화인민공화국 정부와 일본 정부는 1972년 9월(날짜)부터 국교를 수립하기로 했다.국제법과 국제 관습에 따라, 각 나라의 정부는 서로의 수도에 대사관과 그 기능을 수행하는 데 필요한 다른 시설을 설립할 것이다.또 가능한 한 빨리 대사를 교환하기로 합의했다.

- 중화인민공화국 정부는 중일 우호관계를 위해 전쟁배상청구권을 포기한다.

- 일본 정부와 중화인민공화국 정부는 주권과 영토 보전을 위한 상호 존중, 상호 불가침, 국내 문제 불간섭, 평등과 상호 이익, 평화 공존의 5원칙에 따라 영구적이고 우호적인 관계를 구축하기로 합의한다.

- 중화인민공화국 정부와 일본 정부는 두 나라 모두 아시아태평양 지역의 패권을 추구하지 않을 것이며, 이와 같은 방식으로 패권을 확립하려는 어떤 나라나 집단도 반대할 것이라고 선언하고 있다.

- 중화인민공화국 정부와 일본 정부가 양국 국민 간의 평화롭고 우호적인 관계를 발전시키기 위해 평화와 우호의 조약을 체결하기로 합의했다.

- 중화인민공화국 정부와 일본 정부는 양국의 경제 문화 관계를 발전시키기 위해 통상, 해운, 항공 교통, 어업, 기상, 우편, 과학기술에 관한 개별 협정을 필요에 근거하고 기존의 합의에 따라 체결할 것이다.그리고 사람들의 교류를 확대하기 위해.

괄호 안의 절은 원본 문서에 나타난 바와 같다.[14]

최종 계약서[15]

1972년 9월 25일부터 9월 30일까지 다나카 가쿠에이 일본 총리가 저우언라이 중화인민공화국 총리의 초청으로 PRC를 방문했다.다나카 총리 곁에는 오히라 마사요시 외상과 니카이도 스스무 관방장관, 기타 정부 관계자 등이 동행했다.

마오쩌둥 중국공산당 위원장은 9월 27일 다나카 가쿠에이 총리를 만났다.

다나카 총리와 오히라 FM은 저우언라이 총리, 지펑페이 중국 외교부장과 일·중 관계 정상화 문제 및 그 밖의 양국간의 문제점에 대해 진지하고 솔직한 의견을 교환했으며, 다음 조인을 발표하기로 합의했다.t 코뮈니케:

- 일본과 중국은 오랜 전통 우정의 역사를 지닌 물줄기로만 분리된 이웃 국가들이다.양국 국민은 지금까지 양국 사이에 존재해 온 비정상적인 국면을 종식시키고자 간절히 바라고 있다.종전선언과 일중 관계 정상화를 위한 양국 국민의 염원이 실현되면 양국 관계 연보에 새로운 페이지가 추가된다.

- 일본 측은 과거 일본이 전쟁을 통해 중국 국민에게 끼친 심각한 피해에 대한 책임을 뼈저리게 인식하고 자책하고 있다.나아가 일본측은 중화인민공화국 정부가 제시한 '관계회복 3원칙'을 충분히 이해하는 입장에서 양국 관계 정상화를 실현하겠다는 입장을 재확인한다.중국 측은 이에 대해 환영의 뜻을 표하고 있다.

- 두 나라 사이에 존재하는 사회 시스템의 차이에도 불구하고, 두 나라는 평화와 우정의 관계를 수립해야 하고, 수립할 수 있어야 한다.관계 정상화와 양국 간 친선 및 우호관계의 발전은 양국 국민의 이익에 부합하며 아시아의 긴장완화와 세계평화에 기여할 것이다.

- 일본과 중화인민공화국 사이에 존재해온 비정상적인 상황은 이 공동선언문이 발행된 날짜에 종료된다.

- 일본 정부는 중화인민공화국 정부가 중국의 유일한 합법정부임을 인정하고 있다.

- 중화인민공화국 정부는 대만이 중화인민공화국의 영토에서 양도할 수 없는 일부라고 재차 강조한다.일본 정부는 중화인민공화국 정부의 이 입장을 충분히 이해하고 존중하며, 포츠담 선언 제8조에 의거한 입장을 확고히 유지하고 있다.

- 일본 정부와 중화인민공화국 정부는 1972년 9월 29일부터 외교관계를 수립하기로 결정했다.양국 정부는 국제법과 관행에 따라 각국 수도에 대사관의 설치와 기능수행에 필요한 모든 조치를 취하고, 대사교환을 최대한 신속하게 하기로 했다.

- 중화인민공화국 정부는 중국과 일본 국민의 우호를 위해 일본으로부터의 전쟁 배상 요구를 포기한다고 선언한다.

- 일본정부와 중화인민공화국 정부는 주권 및 영토보전 상호존중, 상호 불가침, 상호 내사 불간섭 원칙에 입각하여 양국간의 항구적 평화와 우호의 관계를 확립하기로 합의하고 있다.나는 유익하고 평화로운 공존을 한다.두 정부는 앞서 언급한 원칙과 유엔 헌장의 원칙에 따라 일본과 중국의 상호관계에서 모든 분쟁을 평화적 방법으로 해결하고 무력 사용이나 위협을 자제해야 함을 확인한다.

- 일본과 중국의 관계 정상화는 어느 제3국을 겨냥한 것이 아니다.두 나라 모두 아시아태평양 지역의 패권을 추구해서는 안 되며, 이러한 패권을 확립하기 위한 다른 나라나 국가의 노력에 각각 반대한다.

- 일본 정부와 중화인민공화국 정부는 양국간의 평화와 우호의 관계를 공고히 하고 발전시키기 위해 양국 정부가 평화와 우호의 조약 체결을 목적으로 협상에 들어가기로 합의했다.

- 일본 정부와 중화인민공화국 정부는 양국 관계를 더욱 증진하고 국민의 상호교류를 확대하기 위한 목적으로, 두 정부가 필요에 따라 기존의 비정부적인 협정을 고려하여, 그 목적을 위해 협상에 들어갈 것이라는 데 동의했다.무역, 해운, 항공, 어업과 같은 문제에 관한 협정을 체결한다.

대중의 반응

일본.

1978년 일본 내각의 조사에서는 조사에 참여한 일본인의 62.1%가 '중국에 대한 우호적 감정'을, 25.6%가 '중국에 대한 우호적 감정을 갖고 있지 않다'고 응답했다.이들 조사 결과는 공동선언문이 합의된 이후 인구의 상당 부분이 중국에 대한 감정이 개선된 것으로 나타났다.이는 주로 중국이 미일 안보조약 승인 외에 일본 국민에 대한 전쟁 보상 주장을 철회한 데 따른 것이다.1980년 일본 국민에 대해서도 같은 조사를 실시했는데, 78.6%가 '중국에 우호적인 감정을 갖고 있지 않다'고 답한 비율은 14.7%에 불과했다.[8]

PRC

1990년대 들어 '공동성명' 용어에 대한 비판과 불만이 중국인들 사이에서 논의의 화두가 되기 시작했다.이것은 주로 일본인들이 중국인에 대한 전쟁 배상 및 보상과 관련하여 합의한 조건에 대한 것이었다.중국인들은 정부가 먼저 인구와 상의 없이 결정을 내렸다고 느꼈다.이에 대해 중국 정부는 공동선언문의 조건을 명확히 했다.이들은 중국 정부가 보상을 요구할 수는 없지만 개인으로서 중국 시민은 여전히 보상을 요구할 권리가 있다고 강조했다.[8]

ROC

공동성명 발표 전에는 미-시노 관계 확대에 대한 국민의 불안감을 드러내는 조짐이 보였다.다나카 총리의 북경 여행(9월 25~30일)은 노기가 등등했다.타이베이는 다나카 특사의 시이나 에쓰사부로 특사의 사명을 미루어 중-일 관계의 난맥상 악명 높은 에피소드인 9·18 묵덴 사건 41주년과 겹치게 되었다.시이나가 신임 ROC 총리인 장칭궈와 옌치아칸 부총재를 만났을 때 그는 보기 드문 대규모 시위를 벌였다.그의 사진은 다른 방문객인 서울시장의 광범위한 보도와는 반대로 TV나 언론에도 나타나지 않았다.[16]

이러한 상황에 대해 1972년 6월 13일 장개석의 아들 장칭궈(張慶國)는 취임사에서 '하나의 갈등'(인민 3원칙의 인도주의적 지배와 전제군주간의 투쟁)밖에 없다는 민족주의 중국(ROC)의 입장을 확인함으로써 민족 다양성의 시기에 시민들을 안심시켰다.중국 공산주의의 통치), '하나의 전쟁'(본토의 회복), '하나의 책임'(공산주의 제거), '하나의 결과'(민족주의 중국의 승리) 등이 그것이다.[17]

코뮈니케의 여파

일본-PRC 관계

중일 국교 정상화는 아시아태평양 지역의 번영과 평화에 크게 기여했다고 한다.정상화 이후, 경제 및 문화 교류는 모두 개선되기 시작했다.중국과 일본 국민의 교류도 개선됐다.[1]

1979년부터 일본은 중국에 공적개발원조(ODA)를 제공하기 시작했다.이는 저금리 엔화 대출, 기술자재 교부 및 양도를 통해 이루어진 에너지 개발, 인프라 개발, 환경 보호 등 수많은 사업을 통해 이루어졌다.이러한 ODA는 중국 경제를 보다 크고 개방적인 경제로 발전시키는데 도움을 주었다.정상화는 또한 일본 기업들이 대규모 중국 시장에서 사업을 추진할 수 있도록 해주었고 이는 일본 경제에도 도움이 되었다.이러한 노력은 양측에 대한 의존도를 증가시킨다.[1]

문화교류의 경우 1973년 4월 일본 스모선수들이 중국을 순회했고, 같은 달 중국은 55명의 회원을 파견해 일본에 친선사절단을 파견했다.중국 문화 대표단은 1973년 6월 일본 황실에 소장되어 있던 중국의 미술품들을 보기 위해 일본을 방문하기도 했다.[1]

경제통상관계는 관계 정상화 원년 내 일본 경제통상사절단 28명이 중국을 방문했다.여기에는 1973년 1월 나카소네 야스히로 사절단과 국제 무역 진흥을 대표하는 대표단(고쿠보소쿠)이 포함됐다.전반적으로 경제사절단이 많았고 양국의 은행과 기업 대표들이 상호 방문했다.재경부에 따르면 1973년 중일 교역은 전년 대비 83% 증가했다.이것은 몇 가지 이유로 설명될 수 있다.[1]일본의 다나카 정부는 중국 수출입은행에 신용을 제공했다.동시에 베이징은 1971년부터 1975년까지 지속된 경제 5개년 계획을 가속화하기 위해 노력을 늘리고 있었다.중국이 시베리아에서 제시한 소련의 다차원적 개발 계획을 일본의 잠재적 개입에 대해 우려를 느꼈다는 의견도 제시됐다.

비록 일본과 중국의 경제 관계가 대체로 변하지 않았습니다, 역사적 문제와 Senkaku-Diaoyu 섬 분쟁 등과 같은 여타 이슈 그들의 관계 내에서 불화를 일으켰다.[5]

일본-ROC 관계

1971년 장카이셰크가 '하나의 중국' 담론을 더욱 분명하고 시의적절하게 포기함으로써 가까스로 중국 의석을 지켰다면 다나카 총리는 1972년 중국과의 관계 정상화에 그렇게 열심이지 않았을 것이고 타이베이는 일본과의 관계 단절을 피했을 것이다.[18]

1972년 도쿄와 북경 관계가 정상화 된 후, 대만으로부터 일본 당국의 공식적인 해제가 있었다.1972년 12월 26일, 도쿄 쪽에서는 교류협회, 타이베이 쪽에서는 동아시아 관계 협회 등, 도쿄와 타이베이 간의 상호 교류를 감독하기 위한 두 개의 민간 협회가 창설되었다.'일본'과 '대만'은 두 협회의 이름으로 명명되거나 언급되는 것을 피한다.두 협회는 영사기관에서 정상적으로 처리하던 기능을 수행했다.예를 들어 일본 주재 상업공관에 동행하는 타이베이 고위 공무원들은 일반 여권을 소지한 단순한 전문가로 소개됐다.요컨대, 도쿄-타이페이 관계는 민간 부문으로 축소/강등되었다.[19]

코뮈니케의 경제적 영향 면에서는, 일본과의 외교 관계 악화에도 불구하고, 대만의 많은 나라들과의 무역은 계속해서 번창했다.[20]그러나 대만은 1974년 13억3600만 달러의 대일 무역적자를 겪었다.이듬해 대일 무역적자는 11억1000만 달러로 1974년에 비해 2억3500만 달러 줄었지만 1975년 대만의 전체 적자(6억1100만 달러)의 두 배 가까이 적자였다.[21]더욱이, 대만의 일본 기업들에게 피해를 입힐 정도로 강한 반목의식이 생겨났다(즉, 곧 일본항공은 대만을 오가는 모든 항공편에서 사보타주에 대해 특별한 주의를 기울여야 했다).

1980~1990년대 일본-ROC의 영향에 대해, 대만의 일본 지지자들은 대만의 독립운동을 계속 옹호했다.1970년대에 친대만의 목소리는 낮아졌지만 완전히 꺼진 적은 없었다.이들은 정부가 대만의 이익을 희생하는 대가로 일중 관계 개선에 지나치게 나서는 것을 막기 위한 견제·균형 메커니즘 역할을 했다.1989년 6월 톈안먼 사태 이후 중일 관계가 일시적으로 파열된 이후, 중국의 민주주의 사상에 대한 편협함이 대만을 일본인의 눈에 더 우호적으로 만들었다.일본에 기반을 둔 독립 지지 운동가들은 대만에 대한 일본인들의 독립 국가로서의 대중적 인식을 증진시켰다.게다가, 이 기간 동안, 관광의 붐과 주류 언론의 대만 복귀가 있었다.

코뮈니케 이후의 미·중·일 관계

1972년부터 1978년까지 냉전이 미·중·일 협력의 황금기라고 주장해 왔지만 항상 미·중 안보관계의 맥락에서 벗어나지 못하고 있다.중-미 관계는 각각의 정책을 제3자, 특히 일본에 제약을 가했다.중일 안보협력을 재확인하면 일본을 미국보다 앞설 수 있고, 미국이 이를 달가워하지 않을 수 있다는 제안도 나왔다.중일 관계 정상화를 대표하는 공동선언이 성립된 뒤에도 일본의 중국 정책은 미국의 영향을 받았으며, 일본이 안보를 위해 미국에 의존하고 있기 때문이다.게다가 중일 무역은 계속 호황을 누렸고, 북경도 1972년 정상화 협정의 반헤모니어가 담긴 평화 조약에 서명하도록 일본을 계속 압박했다.전반적으로 카터 행정부 시절에는 미·중·일 삼각관계가 계속 우세했다.그러나 미국의 영향 아래 북경은 "일본이 미국과 근본적으로 다른 중국 정책을 채택하도록 설득할 수 있는 지렛대를 잡았다"고 말했다.[22][23]

참고 항목

| Wikisource는 이 기사와 관련된 원본 텍스트를 가지고 있다: |

참조

- ^ a b c d e Kim, Hong N. (1975). "Sino-Japanese Relations since the Rapprochement". Asian Survey. 15 (7): 559–573. doi:10.2307/2643340. ISSN 0004-4687. JSTOR 2643340.

- ^ YUAN, Chengyi (2013-06-01). "The re-examination of Chiang Kai-shek's returning virtue for malice policy towards Japan after the victory of the Anti-Japanese War". Journal of Modern Chinese History. 7 (1): 35–48. doi:10.1080/17535654.2013.780734. ISSN 1753-5654. S2CID 144958541.

- ^ Yoshihide, Soeya (2001). "Taiwan in Japan's Security Considerations". The China Quarterly. 165: 130–146. doi:10.1017/S0009443901000079. ISSN 1468-2648. S2CID 154299453.

- ^ Wang, Qingxin Ken (2000). "Taiwan in Japan's Relations with China and the United States after the Cold War". Pacific Affairs. 73 (3): 353–373. doi:10.2307/2672024. ISSN 0030-851X. JSTOR 2672024.

- ^ a b Kokubun, Ryosei (March 2017). "1972 System" to "Strategic Mutual Benefits" - Japan's Foreign Policy toward China" (PDF). Nihon No Gaiko Dai 4 Kan. 4: 111–142.

- ^ Wang, Qingxin Ken (2000). "Taiwan in Japan's Relations with China and the United States after the Cold War". Pacific Affairs. 73 (3): 353–373. doi:10.2307/2672024. ISSN 0030-851X. JSTOR 2672024.

- ^ Morino, Tomozo (1991). "China-Japan Trade and Investment Relations". Proceedings of the Academy of Political Science. 38 (2): 87–94. doi:10.2307/1173880. ISSN 0065-0684.

- ^ a b c Fuchs, Eckhardt; Kasahara, Tokushi; Saaler, Sven, eds. (2017-12-04). A New Modern History of East Asia. doi:10.14220/9783737007085. ISBN 978-3-8471-0708-8.

- ^ "Michael Schaller: Working Paper No. 2". nsarchive2.gwu.edu. Retrieved 2021-09-15.

- ^ "EXCERPT OF MAO ZEDONG'S CONVERSATION WITH JAPANESE PRIME MINISTER KAKUEI TANAKA". digitalarchive.wilsoncenter.org. Retrieved 2021-09-15.

{{cite web}}: CS1 maint : url-status (링크) - ^ Appleton, Sheldon L. (1972). "Taiwan: The Year It Finally Happened". Asian Survey. 12 (1): 32–37. doi:10.2307/2642917. ISSN 0004-4687. JSTOR 2642917.

- ^ a b "Woodrow Wilson Center Digital Archive. Nuclear Proliferation International History Project". doi:10.1163/2468-1733_shafr_sim010030016.

{{cite journal}}:Cite 저널은 필요로 한다.journal=(도움말) - ^ a b Hsiao, Gene T. (1974). "The Sino-Japanese Rapprochement: A Relationship of Ambivalence". The China Quarterly. 57 (57): 101–123. doi:10.1017/S0305741000010961. ISSN 0305-7410. JSTOR 652231.

- ^ a b "Wilson Center Digital Archive". digitalarchive.wilsoncenter.org. Retrieved 2020-02-06.

- ^ "MOFA: Joint Communique of the Government of Japan and the Government of the People's Republic of China". www.mofa.go.jp. Retrieved 2020-02-06.

- ^ Jacobs, J. Bruce (1973). "Taiwan 1972: Political Season". Asian Survey. 13 (1): 102–112. doi:10.2307/2642996. ISSN 0004-4687. JSTOR 2642996.

- ^ Liu, William H. (2016-07-26). "Taiwan After Chiang Kai-shek". China Report. 11 (3): 33–50. doi:10.1177/000944557501100304. S2CID 153699407.

- ^ Kijima, Joji (18 April 2004). "Taiwan's break with Japan: 1972 Revisted" (PDF). European Association of Taiwan Studies Conference: 13 – via Soas.ac.uk.

- ^ Mengin, Françoise (1997-03-01). "Taiwan's non‐official diplomacy". Diplomacy & Statecraft. 8 (1): 228–248. doi:10.1080/09592299708406036. ISSN 0959-2296.

- ^ Jacobs, J. Bruce (1973). "Taiwan 1972: Political Season". Asian Survey. 13 (1): 102–112. doi:10.2307/2642996. ISSN 0004-4687. JSTOR 2642996.

- ^ Bellows, Thomas J. (1976). "Taiwan's Foreign Policy in the 1970s: A Case Study of Adaptation and Viability". Asian Survey. 16 (7): 593–610. doi:10.2307/2643160. ISSN 0004-4687. JSTOR 2643160.

- ^ Hiroshi, Nakanishi; Curtis, Gerald L.; Matake, Kamiya; Jia, Qingguo; Oksenberg, Michel; Zhang, Tuosheng; Ross, Robert S.; Yoshihide, Soeya; Zhang, Baijia (2002). The Golden Age of the U.S.-China-Japan Triangle, 1972-1989. Harvard Univ Asia Center. ISBN 978-0-674-00960-8.

- ^ Ross, Robert S. (1986). "International Bargaining and Domestic Politics: U.S.-China Relations since 1972". World Politics. 38 (2): 255–287. doi:10.2307/2010238. ISSN 1086-3338. JSTOR 2010238.

- 일본 외무성 "일본정부와 중화인민공화국 정부 공동선언문"