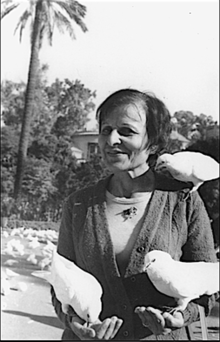

로즈 고레이브

Rose Ghorayeb로즈 고레이브 | |

|---|---|

로즈 고레이브 | |

| 태어난 | 1909 |

| 죽은 | 2006년(97세) |

| 국적. | 레바논인 |

| 직종. | 작가, 작가, 교수 |

| 액티브 년수 | 70 |

로즈 고레이브(Rose Ghorayeb, 1909년 ~ 2006년)는 레바논의 작가, 작가, 문학 비평가, 페미니스트이다. 페미니스트그녀는 레바논 아메리칸 대학의 아랍어 문학 교수였으며 종종 "아랍어 문학 최초의 여성 비평가"[1]로 불렸다.미적 비평의 선구자로 여겨지는 그녀의 문학 경력은 70년 이상에 걸쳤고 많은 아동 소설, 기사, 전기,[2][3] 연극을 포함합니다.

전기

Ghorayeb은 [4]1909년 레바논의 Damour에서 태어났다.1932년, 그녀는 레바논 아메리칸 대학의 전신인 베이루트에 있는 American Junior College for Women을 졸업했습니다.1948년 이 대학은 [5]베이루트 여성대학으로 이름을 바꿨다.그녀는 나중에 그 대학의 아랍어 학과장이 되었다.

그녀는 1943년부터 [6]1980년까지 많은 지역 아랍어 잡지와 저널에 광범위하게 글을 실었습니다.여성 인권 운동가로서, 그녀는 정기적으로 레바논의 월간지 여성의 [1]목소리에 기고했다.바레인의 첫 잡지인 바레인의 소리(Voice of Barrain)에도 자주 기사를 실었는데, [7]이는 바레인에 새로운 사회 사상이 소개되는 데 한몫을 한 것으로 여겨진다.그녀의 가장 주목할 만한 작품들 중 하나는 20세기 [8][9]초 중동 페미니즘의 선구자로 여겨졌던 레바논-팔레스타인 시인 메이 지아데에 대한 전기이다.1983년부터 1993년까지, 그녀는 아랍 세계의 [1]레바논 아메리칸 대학의 여성 연구소의 저널인 알-라이다의 편집자로 일했다.

작동하다

- Ghorayeb, Rose (December 1979). "May Ziadeh (1886–1941)". Signs: Journal of Women in Culture and Society. 5 (2): 375–382. doi:10.1086/493725.

레퍼런스

- ^ a b c "LAU Magazine & Alumni Bulletin (Winter 2011, Vol. 13, Issue no.4)". Issuu. 13 (4). 27 November 2011. Retrieved 21 August 2019.

- ^ الأسعد, محمد (25 September 2016). "روز غريّب.. مشروع القارئة الجمالي (Arabic)". arabi. Retrieved 22 August 2019.

- ^ "رحيل أديبة الأطفال اللبنانية روز غريب – ديوان العرب". diwanalarab.com. 13 January 2006. Retrieved 22 August 2019.

- ^ "Welcome to Damour city". www.damourcity.com. Retrieved 21 August 2019.

- ^ Malaeb, Abdullah; El-Shaikh, Rawan (28 January 2019). "LAU's history of women empowerment". An-Nahar. Retrieved 22 August 2019.

- ^ "أرشيف المجلات الأدبية والثقافية العربية (Arabic)". archive.alsharekh.org. Retrieved 22 August 2019.

- ^ al-Najjar, Sabika (2003). "The Feminist Movement in the Gulf" (PDF). Al-Raida. 20 (100): 30. Retrieved 21 August 2019.

- ^ Mezher, Hala; Ajjan, Maysaa (12 March 2019). "The women who shaped Lebanon". An-Nahar. Retrieved 22 August 2019.

- ^ *Ghorayeb, Rose (December 1979). "May Ziadeh (1886–1941)". Signs: Journal of Women in Culture and Society. 5 (2): 375–382. doi:10.1086/493725.