제1호주 태스크포스

1st Australian Task Force| 제1호주 태스크포스 | |

|---|---|

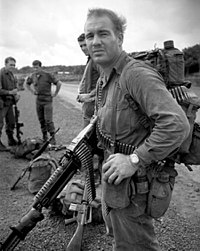

남베트남의 호주군 병사 | |

| 활동적인 | 1966–1972 |

| 나라 | 호주. 뉴질랜드 |

| 얼리전스 | 자유세계군 |

| 분점 | 군대 |

| 유형 | 합체 팔 |

| 크기 | 여단 |

| 일부 | 미국 II 야전군, 베트남 |

| 게리슨/본사 | 누이닷, 푸옥뚜이성, 남베트남 |

| 계약 | 베트남 전쟁 |

제1호주 기동대(1ATF)는 1966년부터 1972년 사이에 남베트남에 배치된 호주와 뉴질랜드 육군을 지휘한 여단 규모의 편대이다. 1ATF는 푸이주 바레아 북쪽 8km(5.0mi)에 위치한 누이닷 고무 재배지에 근거지를 두고 있으며, 2개 지방으로 구성되어 있다.r, 항공, 엔지니어 및 포병 지원.태스크 포스는 주로 푸옥뚜이성과 그 부대 및 태스크 포스 본부 자체의 보안을 책임지고 있었지만, 때때로 전술적 책임 영역 밖에 배치되기도 했다.

태스크포스가 수행한 중요한 전투는 1966년 롱탄 전투, 1967년 쑤이차우파 전투, 1968년 코부르크 작전과 산호발모랄 전투였다.다른 중요한 행동으로는 1968년 12월 말과 1969년 초의 햇디크 전투, 1969년 6월의 빈바 전투, 1971년 6월의 롱칸 전투가 있다.

1969년 마르스덴 작전과 지역 공산군을 위한 주요 병원이 발견되고 파괴된 것을 포함한 많은 1개의 ATF 작전은 적에게 큰 패배를 가져왔다; 그리고 1970년 4월에 호주와 뉴질랜드 군단이 작전대를 생포한 타운스빌 작전VC 본부에서 사용하는 onal 신호 코드 및 일회용 암호 패드.이에 따라 크레이튼 에이브럼스 사령관을 비롯한 미군 고위 지휘관들은 [1]이를 전쟁 최대 정보 쿠데타라고 지칭했다는 주장이 제기돼 1971년 말 ATF 1대가 철수했다.

역사

형성

1966년 3월 호주 정부는 1965년 6월부터 비엔호아에서 제173공수여단의 제3보병대대로 근무해 온 제1대대, 로열 오스트레일리아 연대(1 RAR)가 투어가 끝날 때 2개 여단으로 대체될 것이라고 발표하면서 베트남 전쟁에 대한 의지를 강화하기로 결정했다.장갑, 항공, 엔지니어 및 포병의 지원을 받는 제1호주 기동대 (1 ATF), 총 4,500명.로열 오스트레일리아 공군(RAAF)과 로열 오스트레일리아 해군(RAN) 부대도 추가로 배치될 예정이어서 베트남 주둔 호주군의 전력은 모두 6,300명까지 [2]증가할 것으로 예상됐다.한편, 1 RAR의 미군 병력에 대한 애착은 호주와 미국의 작전방식의 차이를 부각시켰다.미국은 종종 양측에 많은 사상자를 초래하는 소모전의 일부로서 대규모 수색과 파괴 작전에서 집중적인 화력과 기동성에 의존한 반면, 호주인들은 포병, 장갑 페르소의 지원을 받는 분산된 중대를 사용하여 의도적으로 순찰하는 것을 강조했다.베트콩(VC)을 마을 인구로부터 분리하는 동시에 정부의 [3][4]통제를 서서히 확대하기 위한 핵 운반선과 헬리콥터.그 결과, 1 ATF는 푸옥투이성의 자체 전술 책임 영역(TAOR)에 할당되어 호주인들이 각자의 [5]방법을 사용하여 보다 독립적으로 작전을 추진할 수 있게 된다.

III 군단의 최남단인 Phuoc Tuy 주는 중요한 VC 활동이 있는 지역이고 캄보디아 국경에서 멀리 떨어져 있으며, 재공급이 가능하며, 필요하다면 바다로 대피할 수 있으며, 국가적 [5][6]인지도를 높이기 위해 단일 지역에 그들의 노력을 집중할 수 있었기 때문에 호주 사람들에 의해 선택되었다.존 윌튼 중장과 윌리엄 웨스트모어랜드 중장을 포함한 호주군과 미국군 고위 지휘관들 간의 협상은 비에나의 군단급 디르본부가 보고한 베트남 제2야전군(II FFV)의 작전통제 하에 독립된 지휘관이 될 것이다.특히 미군 MACV 사령관에게요이는 호주군이 말레이시아 [7]비상사태 당시 작전으로부터 발전한 대(對)반란전 개념의 진화를 보여줄 수 있는 기회를 제공할 것이다.기동대는 제2차 세계대전 당시 중동과 뉴기니에서 근무한 경험이 있는 데이비드 잭슨 준장이 지휘하게 되며,[8] 이후 한국전쟁에 참전해 AATV와 호주군 베트남군을 지휘하게 된다.신병력이 2개월도 채 남지 않은 상황에서, 호주에서는 신병력을 [9]준비하기 위한 성급한 준비가 시작되었다.한편, 제1여단 본부는 이후 ATF [10]1대를 모집하는 데 사용되었다.

미국과 호주의 협상에 따라, 뉴질랜드 정부는 비엔호아에 주둔하는 미국 173 공수 여단에 161 포대, 로열 뉴질랜드 포병대를 계속 주둔시킬 것인지 아니면 푸옥뚜이의 [11]1 ATF에 합류할 것인지를 선택할 수 있게 되었다.1 RAR과 마찬가지로, 뉴질랜드 포대는 1965년 6월부터 미국의 지휘하에 있었으며, 당시 뉴질랜드가 베트남에서 작전을 수행하는데 기여한 유일한 군사였다.이후 1966년 6월 뉴질랜드 포대를 1개의 ATF로 통합하기로 결정했고 1967년 뉴질랜드 보병과 [12]NZSAS에서 통합했다.

운용

1 ATF는 TAOR를 장악하고 필요에 따라 Phuoc Tuy 전역에서 작전을 수행하며,[13] III 군단과 IV 군단의 인근 빈토이를 배치하는 임무를 맡았다.그것의 주된 목표는 붕타우 항구의 연합군 통제를 확실히 하기 위해 군사 이동을 위한 15번 국도를 확보하는 것이었다. 반면, 그것은 정치적으로 푸옥뚜이 [14]항구의 정부 권한을 확장하려고 했다.태스크 포스는 Ba Ria에서 북쪽으로 8km(5.0mi) 떨어진 Nui Dat의 고무 재배지에 근거지를 두고 V inng Tau에 도로를 통해 직접 연결되는 [15]물류 및 지원 기지를 설립한다.2번 국도에 위치한 Wilton은 Nui Dat의 중심 위치가 짧은 통신선을 제공하기 때문에 Nui Dat를 선택했습니다.그곳은 가깝지만 주요 인구 센터에 인접하지 않고, 1 ATF가 이 [8]지역의 VC 활동을 방해할 수 있습니다.주요 공산주의 교통과 보급로를 따라, 그곳은 VC 기지 지역과 가까웠지만, 지방 수도에 보안을 제공하고 지방 [16]당국과의 연락을 용이하게 하기 위해 Baria에 충분히 가까웠다.호주의 독트린은 게릴라들을 [17]주민들로부터 분리하기 위해 기지를 세우고 외부로 영향력을 확산시키는 것을 강조했다.Nui Dat에 숙박함으로써 그들은 VC와 [18]주민 사이에 항구적인 주둔을 형성하는 것을 목표로 했다.그리고 1 ATF는 마을과 마을의 치안이 [19]남베트남의 책임인 반면, 성내의 VC군을 파괴하는 것에 초점을 맞췄다.

처음에 1 ATF는 2개의 보병 대대, 즉 왕립 호주 [5][20]연대 5대대와 6대대로 구성되었다.다른 부대에는 M113 기갑 수송선을 운용하는 제1 APC 비행대대, 제1 야전 연대, 로열 오스트레일리아 포병대가 포함되었는데, 이 포병대는 105 mm L5 포병 18문, 제3 SAS 비행대, 제1 야전 비행대 공병 및 제21 공병 지원 부대 신호기, 제103호였다.세스나 180과 벨 H-13 수우 경관측 헬리콥터를 운용하는 161 정찰 비행대, 그리고 정보 [21]분견대.지원 준비는 남쪽으로 30km(19mi) 떨어진 붕타우 모래 언덕 사이에 설립된 제1호 호주 물류 지원 그룹(1ALSG)에 의해 제공되었고, 9번 비행대 RAAF의 UH-1B 이로쿼이 헬리콥터 8대도 [5]붕타우에서 1 ATF를 지원했다.1 ATF는 표면적으로는 독립적이었지만, 미군은 중포와 중포, 근접 공중 지원, 헬리콥터 건쉽, 중포와 중포 헬기, 그리고 추가 유틸리티 헬리콥터 [22]등 상당한 지원을 제공했다.누이 [23]다트에는 미국 2/35 포대대의 155mm M109 자주포 6문도 영구 부착되었다.제2차 세계대전 이후 배치된 호주군 중 가장 큰 편대는 1명의 ATF 장교들과 부사관들 중 많은 수가 광범위한 작전 임무를 수행했지만, 태스크 포스는 서둘러 조직되었고 많은 미숙한 국가군 병사들을 포함했다.베트남은 출발 전에 함께 훈련할 수 없었던 반면, 반란 진압 작전을 직접 경험한 사람은 거의 없었고, 베트남 상황을 직접 이해한 사람은 더더욱 없었다.이러한 부족함에도 불구하고 복잡한 [24]환경에서 신속하게 도입하고 운영을 시작하기 위해 1명의 ATF가 필요했습니다.

기동대는 1966년 [5]4월과 6월 사이에 붕따우에 도착하기 시작했다.175월 15일 6월까지 미국과 호주의 힘 운전 Hardihood 동안, 미국 173rd 항공 육전 여단과 1RAR의 원소 2대대로서 그러한 구축 많Dat 주위의 많은 영역을 확보했다.[25]5RAR붕따우에서 같은 날과 VC 지역 많Dat은 6000미터(길이가 6,600yd)동쪽과 북동쪽으로 경로에서 발견을 지우는 업무를 맡겼다 했다.[26]1ATF6월 5일부터 누이 다트를 점령했고,[25] 잭슨은 그의 전술 사령부와 함께 비행기를 타고 지휘를 맡았다.독립적으로 운영되는 계획은 상당한 자기 보호 요건을 초래했으며 1 ATF의 초기 우선 순위는 기반을 구축하고 [27]자체 보안을 보장하는 것이었다.한편, Wilton이 Vung Tau의 물류 지원과 함께 1 ATF를 공동 배치하는 대신 Nui Dat를 점령하기로 결정함에 따라, 태스크 포스는 더 큰 영향을 미칠 수 있었지만,[16] 기지 확보를 위한 추가 인력 수요가 발생했다.사실, 강력한 VC 활동이 있는 지역의 저강도 여단의 보안 요건은 무력의 절반까지 사용했고,[28] 행동의 자유를 제한했다.점령의 일부로서 반경 4,000미터 이내의 모든 주민들은 이주하고 근처에 재정착했다.그런 다음 보호 보안 구역이 설정되었고, 그 한계는 라인 알파로 지정되었고, 자유 사격 구역이 선포되었다.베트남에서의 연합군 시설로는 이례적인 일이었지만, 호주인들은 Nui Dat에 대한 VC의 관찰을 거부하고 그 지역을 [29][30]드나드는 순찰에 더 높은 보안을 제공하기를 원했다.

1966년 8월 18일 룽탄 전투에서 D중대 6 RAR는 상당한 포병 지원을 받아 저지하고 적어도 연대 병력을 격파했다.호주인 18명이 사망하고 245명이 부상한 반면 245명이 [5]전사했다.호주의 결정적 승리였던 롱 탄은 VC에게 중대한 로컬 패배로 판명되어 Nui Dat에 대한 임박한 움직임을 무기한 미연에 방지했습니다.후년에 다른 대규모 조우도 있었지만, 1 ATF는 [5][31][Note 1]다시 근본적으로 어려움을 겪지 않았다.이 전투로 그 지방에 대한 태스크 포스의 지배력이 확립되었고, 그것은 정부의 [33]권위를 회복하기 위한 작전을 추진할 수 있었다.그럼에도 불구하고 1967년 2월 호주인들은 브리피 작전 기간 [34]동안 16명이 사망하고 55명이 부상하는 등 그 시점까지 전쟁에서 가장 큰 피해를 입었다.5 RAR과 6 RAR은 1967년 중반에 투어를 마치고 7 RAR과 2 [35]RAR로 대체되었습니다.첫 번째 뉴질랜드 보병인 빅터 컴퍼니 RNZIR는 1967년 5월 말레이시아에서 도착하여 새로 도착한 2 [36]RAR에서 퇴역하는 6 RAR에서 복무했다.

ATF 1 사령부의 전술적 실책으로 판명된 것은 전쟁 내내 호주와 뉴질랜드 사상자의 대부분을 차지하는 것으로, 다트도에서 해안까지 10km에 걸쳐 지뢰밭을 부설한 것이다.1967년 6월까지 호주 기술자들은 약 23,000개의 "점핑 잭" 기뢰를 두 줄의 울타리 [37]사이의 100미터 폭의 개간지대에 부설했다.지뢰밭의 보안은 효과적이지 않은 것으로 판명되었고, 그 후 VC는 단순히 지뢰를 끌어올려 호주인과 뉴질랜드인들에게 [38]다시 사용했다.

한편, 미군의 추가 증원 이후 전쟁이 계속 확대되면서 ATF 1대가 대폭 강화되었다.1967년 12월, 로열 오스트레일리아 연대 3대대의 3 보병 대대가 도착했다.1967년 12월 두 번째 보병 중대가 추가되면서 뉴질랜드의 기여도 증가했다.위스키 회사 RNZIR는 처음에는 3 RAR에 연결되었고, 이후 빅터 [39][40]회사와 마찬가지로 2 RAR의 운영 통제 하에 놓였습니다.

1968년 2월 호주 정부는 제1기갑연대의 센츄리온 탱크 2대를 남베트남으로 파견했다.각각 4대의 탱크와 2대의 중대본부가 있는 탱크가 있다.불도저 탱크 2대와 브리지레이어 탱크 2대도 투입됐다.본부 탱크에서 세 번째 부대가 만들어졌고, 8월까지 26대의 탱크가 동원되었다.호주와 뉴질랜드 보병은 [41]베트남에서의 남은 시간 동안 탱크 부대와 매우 긴밀히 협력할 것이다.이로쿼이 헬리콥터도 추가되었다.1,200명의 병력이 추가로 배치되어 호주군의 총 병력은 전쟁 중 최고 수준인 7,672명으로 늘어났다.이는 기동대 [39]지휘관이 사용할 수 있는 전투력을 사실상 두 배로 증가시켰다.

1968년 3월 1일, 호주와 뉴질랜드 정부는 뉴질랜드 소총 중대를 하나의 호주 대대로 합병하기로 합의하였고, 그 결과 뉴질랜드 중대는 2 RAR의 A, B, C 중대와 합병하여 2 RAR/NZ(ANZAC)가 되었다.총 5개 소총 중대를 거느린 이 소총은 4개 소총 중대를 거느린 호주군 표준 대대보다 더 강력했다.RNZ의 새로운 빅터 및 위스키 회사IR은 이후 투어에서 4개의 RAR과 6개의 RAR 로테이션에 다시 부착되었습니다.ANZAC 대대는 호주 장교에 의해 지휘되었고 뉴질랜드 장교가 부사령관으로 임명되었다.모든 뉴질랜드 사람들은 [40]정규군인이었다.1968년 말 뉴질랜드 특별 항공 서비스 부대가 호주 SAS [16]비행대에 파견되었다.뉴질랜드의 병력은 [42]1969년에 552명으로 최고조에 달했다.1 ATF는 3개 보병 대대, 장갑, 포병, 공병, 물류, 항공 부대를 포함한 8,000명이 넘는 병력을 [5]지원했다.

비록 주로 Phuoc 뚜이에서 작전을, 1ATF또한 구축을 위해 다른 곳에서 3군단에와 경기 점진적으로 통제하는 단계에, 1968년은 호주인들의 상당한 시간 더 집에서 멀리 떨어져 작전을 수행하고 지출을 사용할 수 없었습니다.[43]1ATF에 침투 노선 사이공에 이르는에 걸터앉아 구축했다.1968년 테트 공세 동안, 그리고 1968년 5월과 6월 산호-발모랄 전투 동안 코버그 작전의 일부로 수도에 대한 공산주의 운동을 방해하기 위해.소방지원기지 코랄과 발모랄에서 호주군은 베트남 정규군(PAVN) 및 VC 본대와 처음으로 거의 재래식 전투로 충돌했고, 궁극적으로 가장 위험하고 가장 지속적인 전투를 벌였다.26일간의 전투 기간 동안 호주군 사상자는 25명의 사망자와 99명의 부상자를 포함했으며, PAVN/VC 사상자에는 사망자 267명, 사망 가능성 60명, 부상자 7명, [44]생포 11명이 포함됐다.이후 1968년 12월부터 1969년 2월까지 ATF 1개 대대의 2개 대대는 [45]굿우드 작전 기간 동안 푸옥투이주(州) 서부, 푸옥투이주(州), 남동부 비엔호아주(州), 남서부 롱칸주(龍 during州)에 있는 공산주의 기지로 의심되는 기지를 상대로 작전을 벌였다.1969년 5월부터 태스크포스(TF)의 주력이 [46]푸옥뚜이주로 돌아왔다.

일반에 알려지면서 악명높은 작전 중 하나가 1969년 7월 15일부터 6RAR/NZAC(ANZAC)가 참여한 롱하이 힐즈에서 수행된 지뢰 제거 작전인 문딩부라 작전이다.이 작전은 세 가지 목적을 가지고 있었다: 마을에 대한 적의 침입을 방해하고, 마을들 사이의 주요 접근로에 정기적인 검문소를 유지하며, 지역 마을들을 방문하고, 필요할지도 모르는 사람들에게 의료 서비스를 제공하는 것이다.모든 소대는 지뢰 제거와 매복 임무를 수행했다.31일 후 작전은 지뢰 폭발로 인한 사상자로 끝났다.이것들은 1967년에 부설된 호주 지뢰밭에서 VC에 의해 끌어올려진 호주 지뢰들이었다가 다시 공급되거나 갇혔다.6 RAR/NZ의 사상자는 11명(뉴질랜드인 6명, 호주인 5명), 54명(뉴질랜드인 10명, 호주인 [47][48]44명)이었다.특히 7월 21일에 있었던 참혹한 사건은 호주 밴드 [49]레드검의 1983년 팝송 I Was Only 19의 주요 영감이었다.

1 ATF의 작전 구역에서 PAVN/VC 병력을 심각하게 약화시킨 1 ATF 작전 중 가장 성공적인 것은 Marsden 작전(1969년 12월 3일-28일)이었다. Marsden 작전은 VC 5사단이 본부를 둔 마이타오 산맥에서 수행된 수색과 파괴 임무였다.산악지대의 VC기지는 물류를 제공하고 VC 274 및 275연대와 현지 VC 게릴라군을 통제했다.이 지역은 또한 지역 VC와 PAVN군의 주요 의료 서비스 제공업체였던 K76A 병원의 위치이기도 했다.6 RAR/NZ의 5개 보병 중대는 모두 12월 2일에 배치되었다.A중대는 미공군 집속탄으로 만들어진 200미터 폭의 기뢰밭을 통과해야 하는 등 산에 올랐다.12월 8일, D Company는 산 남쪽 동굴에 있는 최초의 주요 매장들을 발견했다.그것은 약 2,500개의 대인 수류탄, 22개의 대전차 기뢰, 22개의 대수상 기뢰 상자, 그리고 많은 양의 무기, 장비, 폭발물을 포함하고 있었다.같은 날 산 북쪽에 있는 B사는 병원들의 첫 번째 표지판을 발견했다.다음 날 그들은 K76A 병원의 일부로 확인된 12개의 벙커 시스템을 발견했다.12월 11일 남동부에서 운영되는 V Company는 최대 100명의 환자를 수용할 수 있는 17개의 대형 벙커가 있는 다른 병원을 찾았고 이 병원이 K76A의 일부임을 확인했다.이때쯤이면 모든 회사가 적의 징후를 발견하고 연락을 취하고 있었다.같은 날 송라이강 북동쪽을 순찰하던 W중대는 25-28개의 VC를 가진 대규모 적진을 발견했고 12월 12일 새벽 동틀 무렵에 VC 1명이 사망하고 나머지는 탈출했다.A사는 서쪽을 성공적으로 등정하여 정상에서 화재 지원 기지를 구축할 수 있었다.12월 16일과 17일에 D사는 K76A 약국, 치과 포스트 및 정리실을 설치했다.그곳에서 그들은 엄청난 양의 의약품을 회수했다.12월 19일, V Company는 병원의 주요 부분인 지하 약국, 운영 구덩이 및 요양 병동이 완비된 200개의 병상을 발견했습니다.병원에서는 의약품, 식량, 도구, 장비 등의 엄청난 저장고가 발견되었고 근처에서 대규모 무기 저장고가 발견되었다.그 다음 주에 모든 소총 중대는 1969년 12월 29일까지 주야간 수색과 파괴 임무를 수행했다.그 작전 중에 4명의 호주인이 부상 없이 사망했다.뉴질랜드 사상자는 없었다.VC 사망자는 22명, 부상자 5명, 죄수 21명, 그중 14명은 K76A병원 환자였다.D 컴퍼니와 V 컴퍼니의 발견 사이에, 약 1.5톤의 약품이 생포되어 연합군에 [50][51][52]의해 전쟁 중에 압수된 양으로는 사상 최대라고 생각되었다.

이 기간 동안 호주의 다른 중요한 행동으로는 1969년 6월의 빈 바, 1971년 [53]6월의 롱 칸이 있었다.

철수

호주의 철수는 1970년 11월에 시작되었다.베트남화라는 미국의 전반적인 전략과 호주 정부가 전쟁에 대한 약속을 줄이려고 애쓰는 가운데, 8 RAR는 임무 수행이 끝날 때 교체되지 않았다. 1 ATF는 다시 상당한 기갑, 포병 및 항공 지원이 [54]남아있지만 단지 2개 보병대대로 축소되었다.뉴질랜드 보병 중 하나인 W중대도 [55]이때 철수했다.호주의 전투 병력은 단계적 철수의 일환으로 1971년 동안 더욱 축소되었다.9월 21일 누이르 전투는 호주군과 뉴질랜드군이 전쟁에서 마지막으로 벌인 대규모 전투로, 5명의 호주인이 사망하고 30명이 [56]부상했다.뉴질랜드 SAS 부대는 2월에 철수했고 포병 포대는 [55]5월에 철수했다.마침내, 10월 16일 호주군은 누이닷 기지의 통제권을 남베트남군에 넘겼고, 남베트남의 마지막 호주 보병 대대인 4 RAR는 1971년 [57]12월 9일 HMAS 시드니에 탑승하여 호주로 항해했다.V사와 뉴질랜드 의료진도 이때 철수했다.[55]한편, D사, 공격 개척자 및 박격포 섹션이 있는 4 RAR, APC의 분견대는 [58]1972년 3월 12일 최종 점포와 장비의 철수가 완료될 때까지 Vung Tau에 남아 태스크포스 본부와 1 ALSG를 보호했다.

비록 1 ATF가 작전 지역을 장악할 수 있었고, 남부 베트남 정부에 어느 정도 통제권을 제공하면서 PAVN/VC의 "영향력과 강제력"을 감소시키는 데 성공했지만, 이것은 그들의 철수 이후 지속되지 않았고, PAVN/VC 병력은 Phuy Tuocy로 다시 이동하기 시작했다.그들의 출발결국, 전문성에 대한 명성을 유지했음에도 불구하고, 태스크 포스의 운영은 [59]전쟁의 결과에 거의 영향을 미치지 않았다.1966년 6월부터 1971년 12월 사이에 ATF 1대가 적어도 3,370명의 PAVN/VC 사망자를 기록했으며, 대부분은 푸옥투이에서 발생했으며,[60] 알려지지 않은 수의 부상자가 발생했다.베트남 전쟁 중 호주군의 총 사상자는 478명이 사망하고 3,025명이 부상했으며, 이 중 대부분은 1명의 [61]ATF에 의해 발생했다.전쟁 중 뉴질랜드의 사상자는 37명이 사망하고 187명이 부상을 입었으며, 이 중 대부분은 1명의 [62]ATF에서 복무하는 동안 발생했다.

전투 순서

1 ATF의 조직은 남베트남을 순환하는 호주와 뉴질랜드 부대와 남베트남에 주둔하는 호주군과 뉴질랜드군의 총 규모가 변경됨에 따라 다양해졌다.태스크 포스는 일반적으로 다음과 같이 [63][64][65]구성되었다.

- 본사 제1 ATF

- 보병 2개 또는 3개 대대

- 1개 야포 연대(뉴질랜드 야포대 1개 및 미국 중포대 1개 포함)

- 1개 야전대(엔지니어): 1개 야전대;

- 1개 엔지니어 지원 부대: 21개 엔지니어 지원 부대;

- 1개 건설기사중대: 제17건설중대;

- APC 1개 비행대(M-113)

- 1개 기갑 비행대(센추리온 탱크)

- 호주 SAS 비행대 1개

- 1개 신호 편대

- 제1호주 태스크포스 로지스틱스 컴퍼니

- 161 정찰비행(벨 수우 광관측헬기, 세스나 180대, 세스나 버드독, 필라투스 PC-6 포터)

1개의 ATF에 연결된 뉴질랜드군은 [66][67]다음과 같다.

호주군 훈련팀 베트남(AATTV)은 ATF 1대와 분리돼 사이공에 위치한 호주군 베트남(AFV) 사령부에 직접 보고했으며, 사이공은 [68]남베트남에 있는 모든 호주군에 행정 지원을 제공했다.제1호주민사부대(1ACAU)는 1967년에 창설되어 1ATF와 긴밀히 협력하고 있었지만,[69] AFV의 지휘하에 있었다.UH-1 이로쿼이 유틸리티 헬리콥터를 운용하는 9중대 RAAF는 Vung Tau에 근거지를 두고 1 ATF를 [5]지원하여 운용되었다.

지휘관

다음 장교들이 1명의 ATF를 [70]지휘했다.

- O.D. 준장 잭슨(1966년-1967년);

- S.C. 그레이엄 준장(1967년)

- R.L. 휴즈 준장(1967년-1968년)

- C.M.I. 피어슨 준장(1968-1969)

- S.P. 준장 위어(1969~1970);

- W.G. 헨더슨 준장(1970-1971)

- 준장 B.A. 맥도날드(1971년-1972년).

메모들

각주

인용문

- ^ "6th Battalion, Royal Australian Regiment". Vietnam, 1962–1972 units. Australian War Memorial. Archived from the original on 21 August 2008. Retrieved 1 April 2009.

- ^ 호너 2008, 페이지 177

- ^ Kuring 2004, 페이지 321-333.

- ^ McNeill 1993, 페이지 171–172.

- ^ a b c d e f g h i Dennis et al. 2008, 페이지 556

- ^ Palazo 2006, 38-41페이지.

- ^ McNeill 1993, 194-196페이지.

- ^ a b McAulay 1986, 7페이지

- ^ 맥닐 1993, 페이지 191

- ^ "Home – HQ 1st Brigade – Forces Command". Australian Army. Archived from the original on 8 June 2011. Retrieved 26 April 2011.

- ^ 맥기본 2010, 페이지 86-140.

- ^ 맥기본 2000, 페이지 133-134.

- ^ 2006년 궁전, 39페이지

- ^ 맥닐 1993, 페이지 238

- ^ 맥닐 1993, 196페이지

- ^ a b c 2006년 궁전, 페이지 46

- ^ 맥닐 1993, 페이지 172

- ^ 맥닐 1993, 199페이지

- ^ 맥기본 2010, 페이지 145

- ^ McNeill 1993, 페이지 201-202.

- ^ 2006년 궁전, 페이지 42

- ^ Kuring 2004, 페이지 322

- ^ 맥닐 1993, 페이지 275

- ^ McNeill 1993, 페이지 206–207.

- ^ a b Kuring 2004, 페이지 326

- ^ 맥닐 1993, 페이지 246

- ^ 호너 2008, 페이지 178

- ^ 2006년 궁전, 49페이지 49

- ^ McNeill 1993, 페이지 240~241.

- ^ 2006년 궁전, 57페이지

- ^ 호너 2008, 페이지 183

- ^ Ekins & McNeill 2012, 페이지 692.

- ^ 맥닐 1993, 페이지 374

- ^ McNeill & Ekins 2003, 페이지 126.

- ^ Edwards 2014, 페이지 180

- ^ 맥기본 2010, 페이지 187

- ^ "Minefield of Misery". 1 Field Squadron RAE Association. Retrieved 26 January 2020.

- ^ "A Minefield". Australia and the Vietnam War. Retrieved 26 January 2020.

- ^ a b 맥닐 & 에킨스 2003, 249페이지

- ^ a b Edwards 2014, 180–181페이지.

- ^ "1 Armoured Regiment". Australian War Memorial. Retrieved 26 January 2020.

- ^ "Vietnam War 1962–1972". Army History Unit. Archived from the original on 5 September 2006. Retrieved 6 December 2013.

- ^ McNeill & Ekins 2003, 페이지 303.

- ^ Coulthard-Clark 2001, 페이지 288~289.

- ^ Ekins & McNeill 2012, 페이지 727.

- ^ 서리 1987, 페이지 118

- ^ "Operation Mundingburra". Victor Four Company. Retrieved 16 January 2020.

- ^ "Vietnam War Timeline: Ops 1969". VSASA. Archived from the original on 18 February 2011. Retrieved 16 January 2020.

- ^ "I was only 19 A Walk in the Light Green". Australian War Memorial. Retrieved 30 November 2019.

- ^ "W3 Company – Service Stories: Operations Ross and Marsden". W3 Company RNZIR Vietnam (1969–1970). Retrieved 26 January 2020.

- ^ "Operation Marsden". Victor Four Company – 6 RAR/NZ (ANZAC) Battalion, South Vietnam 1969–1970). Retrieved 26 January 2020.

- ^ "Long Tan to the Nui May Tao" (PDF). The 6RAR Association, Queensland. Retrieved 26 January 2020.

- ^ Dennis et al. 2008, 페이지 557

- ^ 호너 2008, 페이지 231

- ^ a b c 맥기본 2000, 페이지 563

- ^ Odgers 1988, 페이지 246

- ^ Odgers 1988, 페이지 247

- ^ Ekins & McNeill 2012, 페이지 640-641.

- ^ 그레이 2006, 페이지 171과 173

- ^ Ekins & McNeill 2012, 페이지 686.

- ^ Ekins & McNeill 2012, 페이지 828.

- ^ 맥기본 2010, 페이지 539

- ^ Palazzo 2006, 페이지 42~43

- ^ 그레빌 2002, 페이지 41

- ^ 맥닐 1993, 페이지 239

- ^ 라일즈 2004, 페이지 17

- ^ 맥기본 2010, 페이지 549-550.

- ^ 맥닐 1993, 235페이지

- ^ Smith 2002, 페이지 231

- ^ 2006년 궁전, 페이지 45

레퍼런스

- Coulthard-Clark, Chris (2001). The Encyclopaedia of Australia's Battles (Second ed.). Crows Nest, New South Wales: Allen & Unwin. ISBN 1865086347.

- Dennis, Peter; Grey, Jeffrey; Morris, Ewan; Prior, Robin; and Jean Bou (2008). The Oxford Companion to Australian Military History (Second ed.). Melbourne: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-551784-2.

- Edwards, Peter (2014). Australia and the Vietnam War: The Essential History. Sydney: NewSouth Publishing. ISBN 9781742232744.

- Ekins, Ashley; McNeill, Ian (2012). Fighting to the Finish: The Australian Army and the Vietnam War 1968–1975. The Official History of Australia's Involvement in Southeast Asian Conflicts 1948–1975. Vol. 9. St Leonards, New South Wales: Allen & Unwin. ISBN 9781865088242.

- Frost, Frank (1987). Australia's War in Vietnam. North Sydney, New South Wales: Allen & Unwin. ISBN 004355024X.

- Greville, Phillip (2002). Paving the Way: The Royal Australian Engineers 1945 to 1972. Vol. 4. Moorebank, New South Wales: The Corps Committee of the Royal Australian Engineers. ISBN 1-876439-74-2.

- Grey, Jeffrey (2006). "Diggers and Kiwis: Australian and New Zealand Experience in Vietnam". In Wiest, Andrew (ed.). Rolling Thunder in a Gentle Land: The Vietnam War Revisited. Oxford: Osprey. pp. 156–173. ISBN 184603020X.

- Horner, David, ed. (2008). Duty First: A History of the Royal Australian Regiment (Second ed.). Crows Nest, New South Wales: Allen & Unwin. ISBN 9781741753745.

- Kuring, Ian (2004). Redcoats to Cams: A History of Australian Infantry 1788–2001. Loftus, New South Wales: Australian Military Historical Publications. ISBN 1876439998.

- Lyles, Kevin (2004). Vietnam ANZACs – Australian & New Zealand Troops in Vietnam 1962–72. Elite Series 103. Oxford: Osprey. ISBN 1-84176-702-6.

- McAulay, Lex (1986). The Battle of Long Tan: The Legend of Anzac Upheld. London: Arrow Books. ISBN 0099525305.

- McGibbon, Ian, ed. (2000). The Oxford Companion to New Zealand Military History. Auckland, New Zealand: Oxford University Press. ISBN 9780195583762.

- McGibbon, Ian (2010). New Zealand's Vietnam War: A History of Combat, Commitment and Controversy. Auckland: Exisle. ISBN 9780908988969.

- McNeill, Ian (1993). To Long Tan: The Australian Army and the Vietnam War 1950–1966. The Official History of Australia's Involvement in Southeast Asian Conflicts 1948–1975. Vol. 2. St Leonards, New South Wales: Allen & Unwin. ISBN 1863732829.

- McNeill, Ian; Ekins, Ashley (2003). On the Offensive: The Australian Army and the Vietnam War 1967–1968. The Official History of Australia's Involvement in Southeast Asian Conflicts 1948–1975. Vol. 8. St Leonards, New South Wales: Allen & Unwin. ISBN 1863733043.

- Odgers, George (1988). Army Australia: An Illustrated History. Frenchs Forest, New South Wales: Child & Associates. ISBN 0-86777-061-9.

- Palazzo, Albert (2006). Australian Military Operations in Vietnam. Australian Army Campaigns Series. Vol. 3. Canberra, Australian Capital Territory: Army History Unit. ISBN 1-876439-10-6.

- Smith, Barry (2002). "The Role and Impact of Civil Affairs in South Vietnam 1965–1971". In Dennis, Peter; Grey, Jeffrey (eds.). The Australian Army and the Vietnam War 1962–1972. Proceedings of the 2002 Chief of Army's Military History Conference (PDF). Canberra: Army History Unit. pp. 229–239. ISBN 0-642-50267-6. Archived from the original (PDF) on 4 April 2015. Retrieved 11 July 2015.

추가 정보

- Richardson, Thomas (2017). Destroy and Build: Pacification in Phuoc Tuy 1966–72. Canberra, Australian Capital Territory: Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-18973-7.

- Ross, Andrew; Hall, Robert; Griffin, Amy (2015). The Search for Tactical Success in Vietnam: An Analysis of Australian Task Force Combat Operations. Australian Army History Series. Port Melbourne, Victoria: Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-09844-2.

외부 링크

- 오스트레일리아 전쟁 기념비:베트남 전쟁 1962년-1972년

- 브라이언 로스에 의한 1962년~1972년 오스트레일리아 전투 훈장

- 1966년 12월 31일의 제1차 호주 태스크포스 조직도

- "Australia's Vietnam War: Exploring the Combat Actions of the 1st Australian Task Force". Australian Defence Force Academy.