위구균의 소화계통

Digestive system of gastropods위식동물의 소화기 계통은 거의 모든 종류의 식이요법과 음식 섭취 행동에 적합하도록 진화했다. 몰루스카의 가장 큰 분류학급인 위스트로포드(snails and slugs)는 매우 다양하다: 그 집단은 육식동물, 초식동물, 청소동물, 필터 사료, 심지어 기생충까지 포함한다.

특히 라둘라는 여러 종류의 위식류의 특정 식단에 고도로 적응하는 경우가 많다. 소화관의 또 다른 독특한 특징은 나머지 내장질량과 함께 유충기 동안 180도 회전하면서 비틀림 현상을 겪었기 때문에 동물의 항문이 머리 위에 위치한다는 것이다.[1]

몇몇 림프절의 "드릴"이나 네오가스트로포드속 코누스의 작살과 같은 많은 종들이 먹이에 대한 특별한 적응을 발달시켰다. 필터 공급자는 아가미, 맨틀 라이닝 또는 점액질의 그물을 이용하여 먹이를 가두어 라둘라로 입으로 끌어당긴다. 고도로 변형된 기생식인 엔테옥세노스는 소화관이 전혀 없고, 단순히 몸벽을 통해 숙주의 피를 흡수한다.[1]

소화기관에는 보통 다음과 같은 부분이 있다.

부칼 질량

부칼 질량은 소화계의 제1부로서 입과 인두로 구성되어 있다. 입에는 라둘라가 포함되어 있으며, 대부분의 경우 턱 한 쌍도 포함되어 있다. 인두는 특히 육식성 종에서 매우 클 수 있다.

많은 육식성 종들이 구강, 라둘라, 그리고 외소포거스의 일부를 포함하는 주둥이를 발달시켰다. 안식처에는 주둥이가 주머니처럼 생긴 칼집에 싸여 있고, 동물의 앞부분에는 진짜 입과 닮은 구멍이 뚫려 있다. 동물이 먹이를 주면 주둥이로 혈액을 펌프질하여 부풀리고 개구부를 통해 밀어내서 주둥이의 먹이를 잡는다. 일단 리트랙터 근육 세트는 일단 먹이 공급이 완료되면 주둥이를 다시 피복 안으로 끌어당기는 것을 돕는다.[1]

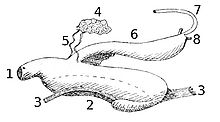

육식성 정신분열증 노보셀란티카의 소화기 계통을 그린 그림으로 인두가 크다. 1-2 - 부칼 질량, 1 - 입, 2 - 인두, 3 - 인두의 수축근, 4 - 침샘, 5 - 침실 덕트, 6 - 외소파거스와 위, 7 - 창자, 8 - 간관. |

라둘라

라둘라는 음식을 긁거나 자르는 데 사용되는 키티누스 리본이다.

턱

몇몇 초식성 종들뿐만 아니라, sessile 동물을 잡아먹는 육식동물들도 간단한 턱을 발달시켰는데, 이것은 라둘라가 먹이가 작용하는 동안 음식을 안정되게 잡아주는 데 도움을 준다. 턱은 라둘라 맞은편에 있으며, 전굿의 일부를 보강한다.[2]

순수한 육식일수록 턱이 많이 줄어든다.[2]

턱의 모양에 해당하는 음식 조각이 내장에 있는 경우가 많다.[2]

턱 구조는 늑골 또는 매끄러울 수 있다.

Kerry Slug Gemalacus maculosus의 턱 그림. 이 종의 턱은 길이가 약 1mm이고 갈비가 넓다.

Macrochlamys 인디카의 턱 그림.

뉴콤 달팽이의 턱을 그린다.

어떤 종은 턱이 없다.

침샘

침샘은 포식성 위장의 소화기관의 해부학적, 생리학적 적응에 주된 역할을 한다.[3] 큰 침샘에서 나오는 덕트는 부칼강으로 유도되며, 오소파거스는 또한 음식을 분해하는 데 도움을 주는 소화 효소를 공급한다.[1] 침전 분비물은 음식물을 윤활하고 또한 생체 활성 화합물을 함유한다.[3]

외소파거스

위장의 입은 오소파거스로 열리며, 이것은 위와 연결된다. 비틀림 때문에, 외소파거스는 보통 위를 통과하며, 입으로부터 가장 먼 뒷부분으로 열린다. 그러나 탈관을 거친 종에서는 외소포거스가 위 앞쪽으로 열릴 수 있으며, 따라서 일반적인 위구배열에서 역전된다.[1]

타레비아 그라니페라에서는 브로드 파우치가 오에스파거스 위에 있다.[4]

모든 육식성 위식동물에는 외소포거스의 앞쪽에 넓은 띠가 있다.[5]

몇몇 기초 위구류 집단은 난간샘을 가지고 있다.

위

대부분의 종에서 위 자체는 비교적 단순한 주머니로, 소화의 주요 부위가 된다. 그러나 많은 초식동물에서는 외소포거스의 뒷부분이 확대되어 작물을 형성하는데, 육지에서는 위장을 완전히 대체할 수도 있다. 그러나 많은 수생 초식동물에서는 위장을 전어(전어)로 개조하여 음식을 갈아서 먹는 것을 돕는다. 전어는 단단한 큐티클을 가지고 있거나 연마성 모래 알갱이로 채워져 있을 수 있다.[1]

그러나 가장 원시적인 미식동물에서는 위가 더 복잡한 구조다. 이들 종에서, 오소파거스가 들어가는 위 뒷부분은 치티누스(chitinous)이며, 섬유가 줄지어 있는 분류 영역을 포함한다.[1]

모든 위장에서 '스타일 백'이라 불리는 외소포거스에서 가장 멀리 떨어진 위 부분에 섬유가 줄지어 있다. 이것들은 회전 동작으로 박자를 맞추며, 입으로부터 꾸준히 음식을 앞으로 끌어 당긴다. 보통 음식물은 입안에서 생산되는 점액줄에 박혀 스타일 삭에 코일 원뿔 덩어리가 만들어진다. 이 작용은 근육성 근막염이라기 보다는 위장관 소화관을 통한 음식의 이동에 책임이 있다.[1]

두 개의 게실샘이 위장으로 열려 음식을 분해하는 데 도움이 되는 효소를 분비한다. 보다 원시적인 종에서, 이러한 분비샘들은 또한 음식 입자들을 직접적으로 흡수하고 세포내적으로 소화시킬 수도 있다.[1]

간경화속

간낭은 스타일롬마토포란 위장에서 가장 큰 기관이다.[7] 효소를 생산하고, 영양분을 흡수·저장한다.

창자

위의 앞부분은 코일된 장으로 열리며, 이것은 음식에서 물을 재흡수하는 것을 도와서, 배알을 만든다. 항문이 머리 위로 열린다.[1]

참조

- ^ a b c d e f g h i j Barnes, Robert D. (1982). Invertebrate Zoology. Philadelphia, PA: Holt-Saunders International. pp. 348–364. ISBN 0-03-056747-5.

- ^ a b c Mackenstedt U. & Märkel K. (2001-11-29). "Radular Structure and Function". In Barker, G. M (ed.). The Biology of Terrestrial Molluscs. Oxon, UK: CABI Publishing. p. 232. ISBN 9780851993188.

- ^ a b 폰테, G, & 모디카, 엠빅 (2017) 약탈 몰러스크의 침샘: 진화적 고려사항. 생리학 8: 580. doi:10.3389/fphys.2017.00580.

- ^ 애플턴 C. C. 포브스 A. T.&Demetriades N. T. (2009) "침습적인 민물 달팽이 타레비아 그래니페라(Lamarck, 1822년)의 발생, 바이오노믹스 및 잠재적 영향 (Gastropoda: 남아프리카공화국의 티아라과" Zoologische Mededelingen 83. http://www.zoologischemededelingen.nl/83/nr03/a04 웨이백머신에 2017-09-27 보관

- ^ Gerlach, J.; Van Bruggen, A.C. (1998). "A first record of a terrestrial mollusc without a radula". Journal of Molluscan Studies. 64 (2): 249. doi:10.1093/mollus/64.2.249..

- ^ 마에다 T, 히로세 E, 치카라이시 Y, 카와토 M, 타키시타 K. 외(2012). "알기보어 아니면 포토트로피? Plakobranchus useellatus (Gastropoda) 지속적으로 '자연에서 복수의 알갈종으로부터 클렙토플라스트와 영양을 획득한다.' PLoS ONE 7(7): e42024. doi:10.1371/journal.pone.0042024

- ^ Dimitriadis V. K. (2001-11-29). "Structure and Function of the Digestive System in Stylommpatophora". In Barker, G. M (ed.). The Biology of Terrestrial Molluscs. Oxon, UK: CABI Publishing. p. 241. ISBN 9780851993188.

추가 읽기

- Golding, Rosemary E.; Ponder, Winston F.; Byrne, Maria (2009). "Three-dimensional reconstruction of the odontophoral cartilages of Caenogastropoda (Mollusca: Gastropoda) using micro-CT: Morphology and phylogenetic significance". Journal of Morphology. 270 (5): 558–87. doi:10.1002/jmor.10699. PMID 19107810. S2CID 206090652.

외부 링크

| 위키미디어 커먼스는 가스스트로포다의 소화 시스템과 관련된 미디어를 보유하고 있다. |