버마 전쟁 (1765년 ~ 1767년)

Burmese–Siamese War (1765–1767)| 버마-시암 전쟁 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 버마-시암 전쟁의 일부 | |||||||||

| |||||||||

| |||||||||

| Belligerents | |||||||||

| |

Co-belligerents: | ||||||||

| 지휘관 및 지도자 | |||||||||

| 타보이 열: 치앙마이 열: | | ||||||||

| 관련된 단위 | |||||||||

| 다음을 포함합니다. 1 영국의 전쟁 고리 | |||||||||

| 힘 | |||||||||

아우터 아유타야: 50,000[7] 아유타야 공성전: 40,000+ | 초기 방어:

1 영국군의 슬루프 아우터 아유타야: 50,000[7] 아유타야 공성전: 미상 | ||||||||

| 사상자 및 손실 | |||||||||

| 대략 3,000-4,000명의 병사들이 사망했습니다. | 약 20만명의 군인과 민간인들이 목숨을 잃었습니다. | ||||||||

버마[b] 전쟁([a][c]Bumbai-Simese War)은 1765년부터 1767년까지 지속된 미얀마의 콘바웅 왕조와 시암의 반플루 루앙 왕조 사이의 두 번째 전쟁으로, 417년 된 아유타야 왕국을 종식시킨 전쟁입니다.[8] 그럼에도 불구하고 1767년 말까지 중국의 침략으로 완전히 철수하자 버마인들은 어렵게 얻은 이득을 곧 포기할 수밖에 없었습니다. 현재의 태국 군주제가 그 기원을 추적하고 있는 새로운 샴 왕조가 1771년까지 시암을 재통일하기 위해 나타났습니다.[9][10]

이 전쟁은 1759-60년 전쟁의 연속이었습니다. 이 전쟁의 카수스 벨리는 또한 테나세림 해안과 무역을 통제하고 버마 국경 지역의 반란군을 지원했습니다.[11][12] 전쟁은 1765년 8월 2만 명의 버마 북부 군대가 북부 시암을 침공하면서 시작되었고, 10월 아유타야에서 핀서 운동으로 2만 명이 넘는 남부 3개 군대와 합류했습니다. 1766년 1월 말까지 버마군은 수적으로 우위에 있으나 잘 조율되지 않은 샴폐인의 방어를 극복하고, 샴폐인의 수도 앞에 모였습니다.[8][13]

아유타야 포위전은 중국의 첫 버마 침공 때 시작되었습니다. 샴인들은 장마철까지 버틸 수 있다면, 샴 중부 평야의 계절적 홍수로 인해 후퇴할 수밖에 없다고 믿었습니다. 그러나 버마의 신부신왕은 중국의 전쟁이 사소한 국경 분쟁이라고 믿었고, 포위전을 계속했습니다. 1766년의 우기(6월-10월) 동안, 전투는 홍수가 난 평원의 물로 옮겼지만, 현상을 바꾸지는 못했습니다.[8][13] 건기가 되자 중국군은 훨씬 더 큰 침공을 감행했지만 신변은 여전히 군대를 소환하지 않았습니다. 1767년 3월, 시암의 에카타 왕은 지류가 되겠다고 제안했지만 버마인들은 무조건 항복을 요구했습니다.[4] 1767년 4월 7일, 버마인들은 역사상 두 번째로 굶주린 도시를 약탈했고, 오늘날까지 버마와 태국의 관계에 큰 검은 자국을 남긴 만행을 저질렀습니다. 수천 명의 샴 포로들이 버마로 이주했습니다.

버마족의 점령은 오래가지 못했습니다. 1767년 11월, 청나라는 다시 최대의 병력으로 침략했고, 마침내 신변신에게 시암에서 그의 군대를 철수하라고 설득했습니다. 뒤이은 시암 내전에서 탁신이 이끄는 시암의 톤부리주는 1771년까지 다른 모든 시암의 나라들을 물리치고 그의 새로운 통치에 대한 모든 위협을 제거하면서 승리로 나타났습니다.[14] 버마인들은 1769년 12월까지 중국의 4차 버마 침공을 물리치기 위해 골몰했습니다.

그때까지 새로운 교착상태가 이어졌습니다. 버마는 테나세림 연안을 합병했지만, 동부와 남부 국경지대에서 반란을 후원하는 시암을 제거하는 데 실패했습니다. 1775년에 란나가 다시 반란을 일으킨 후에야 신변은 중국의 위협에 사로잡혔고, 1775년에 이르러서야 다시 샴 전쟁을 재개했습니다. 아유타야 이후의 샴 지도부는 톤부리와 후에 라타나코신(방콕)에서 능력 이상을 보여주었으며, 그들은 다음 두 번의 버마 침략(1775-1776, 1785-1786)을 물리쳤고, 그 과정에서 란나를 봉신했습니다.

배경

콘바웅 왕조의 발흥

수백 년 된 버마 툰구 왕조가 18세기 중반까지 약화되면서, 로어 버마의 몬족들은 독립하여 그들만의 왕국을 형성할 수 있었습니다. 몬족은 1740년에 승려 스밈 타우 붓다케티를 그들의 복원된 한타와디 왕국의 왕으로 선출했습니다.[15] 그러나 스밈 타우는 쿠데타에 의해 폐위되었고 1747년 총리 빈야 달라로 교체되었고 스밈 타우는 아유타야로 도망갔습니다.[16][17] 툰구 왕조의 마지막 왕인 마하 다마야자 디파티는 버마 상부에서만 권위를 가지고 있었습니다. 빈야 달라는 1751년 형 우파야자를 보내어 몬족을 이끌고 버마 상부를 정복했습니다.[15] 우파야자는 1752년 버마 왕도 아바를 점령하고 마하 다마야자 디파티를 페구로 점령하고 툰구 왕조를 종식시킬 수 있었습니다.[15]

아바가 몬족 침략자들에게 함락되고 있을 때, 우아웅 자이야라는 목소보의 지역 촌장은 버마의 애국자들을 모아 몬족에 대항하여 봉기했습니다.[15] 아웅 자이야는 1752년에 새로운 버마 콘바웅 왕조를 세우며 알라웅파야 왕으로 즉위했습니다.[15] 시암은 몬 왕국에 적대적인 태도를 취했고,[16][17] 몬족은 동쪽에서 발생할 수 있는 시암의 위협에 몰두하게 만들었고, 알라웅파야가 버마 군대를 모아 상부 버마에서 통합할 수 있도록 했습니다. 1754년 아웅파야의 아들 타도 민소(후에 신변신)가 몬스에서 아바를 되찾았습니다. 알라웅파야(Alaungpaya)는 같은 해 버마 군을 동원해 버마 하부를 침공했고, 1755년 프로메(Prome)를 점령했으며, 1756년 영국과 프랑스가 거주하던 시리아(Syriam)[18]를 공격했습니다. 알라웅파야는 1756년 시리암을 점령하고 프랑스 관리들을 죽였습니다. 그는 프랑스가 몬족을 지원했다는 정보를 받았기 때문입니다.[19] 알라웅파야는 또한 야포, 수천 개의 플린트록 머스킷과 다른 탄약을 포함한 두 척의 프랑스 무기고를 점령했습니다.[20] 그리고 알라웅파야는 몬 왕궁의 자리인 페구를 포위했습니다. 당황한 몬 킹 빈냐 달라는 전 버마 왕 마하 다마야자 디파티를 처형하고, 무심코 알라웅페이에게 버마 국가의 구세주로서의 완전한 합법성을 부여했습니다. 1757년 5월, 알라웅파야는 페구를 점령하여 [15]그의 치하에 있는 상부 버마와 하부 버마를 통합했습니다.[16] 페구가 멸망하고 버마 하부의 정치 행정 중심지가 페구에서 랑군으로 옮겨졌습니다.[15]

1757년 동인도회사의 영국 사절이 영국-미얀마 관계를 맺기 위해 버마 궁정에 도착했습니다.[15] 영국인들은 또한 알라웅파야에게 총기와 화약을 선물했습니다. 1757년 영국-미얀마 조약은 영국이 무역 공장을 설립하는 것을 허락했습니다.[15] 이 조약은 또한 버마에 대한 총기 공급을 약속했습니다.[15] 다음 해, 알라웅파야가 마니푸르에서 선거운동을 하는 동안, 로어 버마의 몬스는 1758년 페구에서 반란을 일으켰습니다.[19] 몬의 반란은 1759년에 곧 진압되었습니다. 1759년, 영국 선장 Whitehall이 이끄는 영국 선박 Arcot이 Rangoon에서 버마족을 공격했습니다.[18][19] 화이트홀은 버마 사람들에게 붙잡혀 알라웅파야로 보내졌습니다. 화이트홀은 무거운 몸값을 지불해야만 구제를 받았습니다. 알라웅파야는 영국이 몬족 반군을 지원하고 총기를 제공했다고 확신했습니다. 그리고 나서 그는 1686년 영국-시아 전쟁 이후 영국의 정착지였던 네그레이스(오늘날 패틴강 하구의 해잉기)라는 영국의 마을을 파괴하고 없애기로 결정했습니다. 1759년 말에 10명의 유럽인들과 100명의 인도인들이 네그라이스에서 회사를 위해 일하던 중 버마 사람들에게 학살당했고, 남은 생존자들은 어퍼 버마로 끌려갔습니다.[18][19] 영국과 미얀마의 관계는 1795년 마이클 심즈의 임무가 있을 때까지 40년 동안 중단되었습니다.

아유타야의 내부 개발

버마군은 1586년[21] 이후 아유타야 외곽에 도달하지 못했고, 1593년 나레수안 왕이 농사라이 전투에서 승리한 이후로 심각한 위협적인 버마 침공은 없었습니다. 1688년 샴 혁명의 여파로 페트라차가 왕위에 올라 아유타야 후기의 반 플루 루앙 왕조를[22] 세웠는데, 1689년, 1699년, 1703년, 1733년 등 왕실 왕자와 귀족들의 힘이 커져 내부 갈등으로 유명했습니다.[23] 페트라차는 1699년부터 1700년까지 나콘랏차시마(코라트)와 나콘 시 탐마랏(리고르)의 지역 중심지에서 영원한 반란에 직면했고,[24] 이를 진압하기 위해 많은 노력을 기울였습니다. 그래서 아유타야 후기의 샴 궁정은 지방 총독들의 권한을 축소하려고 했습니다. 그러나 이 개혁은 실패로 돌아갔고 아유타야 궁정은 결국 주변부에 대한 실질적인 통제력을 잃었습니다.[23]

근대 이전의 시암에서 군대는 전문적으로 훈련된 인력보다는 징용된 부담금을 중추로 삼았습니다. 아유타야 후기, 18세기 초에 시암의 청나라 쌀 수출이 증가했습니다.[22] 시암은 중국의 도슈 상인들을 통해 중국으로 진출한 저명한 쌀 수출국이 되었습니다.[25] 더 많은 땅을 개간하고 수출을 위해 더[22] 많은 쌀을 경작했던 중부 시암의 샴 프라이 평민들은 이 경제적 번영을 통해 부유해졌고, 그들은 징병제와 코르베 부담금에 참여할 의지가 낮아졌습니다. 프라이족은 더 많은 이익을 창출하는 다른 상업 활동에 참여하기 위해 인두세나 상품세를 통해 징병제를[26] 회피했습니다.[22] 이로 인해 샴 아유타야 왕궁의 효율적인 인력 통제가 전반적으로 쇠퇴했습니다. 1735년 다웨거 여왕 요타텝이 사망했을 때, 그녀의 장례식을[22] 거행할 남자들이 충분하지 않았기 때문에, 보롬마코트 왕은 그의 궁전 경비대들을 그 행렬에 참가하기 위해 풀어주어야만 했습니다. 1742년, 왕실은 징병 기피자 수만 명을 모았습니다.[22] 지방 통치자들을 탄압했다는 것은 그들이 무장이 덜 되어 외부 침략자들에 대한 전선 방어를 제공하지 못했다는 것을 의미합니다. 만성적인 인력 부족은 시암의 방어 체계를 무너뜨렸습니다.[26] 아유타야 후기의 정부 구조는 침략을 방어하기보다는 내부 안정을 보장하고 반란을 방지하는 역할을 했습니다.[23] 내란은 머나먼 과거의 일이 되어버린 버마족의 침략보다 더 현실적이고 즉각적인 위협이었습니다. 1767년 아유타야 함락을 초래할 인력 통제의 쇠퇴와 방어 체계의 손상은 시암을 취약하게 만들었고, 변화에 대응하여 시암 조정이 적응하고 개혁하지 못한 결과로 이어졌습니다.[22]

아유타야 왕조 분쟁

왕자의 투쟁은 1755년 보롬마코트의 왕나 또는 왕세자였으며 추정적인 계승자였던 장남 탐마티베트 왕자가 그의 이복 형제인 차오 샘 크롬 또는 세 왕자의 하인들을 체포하면서 시작되었는데, 그들은 왕후가 아닌 부차적인 백작의 아들이었습니다. 왕자들의 계급과 명예를 저버린 죄 때문입니다. 세 왕자 중 한 명은 탐마티베트가 왕의 두 명의 측근과 열애 중이라고 보롬마콧에게 알리며 보복했습니다. 보롬마콧은 샴폐인의 율법에 따라 백팔십 번의 등불로 채찍질하여 응징했습니다. 탐마티베트는 결국 상처에 굴복하여 1756년에 사망했습니다.[27] 1757년, 보롬마콧의 다른 아들인 테피히트 왕자는 차투사돔의 고위 각료들과 함께 그의 아버지에게 우툼폰 왕자를 새로운 후계자로 만들 것을 제안했습니다. 우툼폰은 처음에는 형 에카타트 왕자가 있다는 이유로 그 자리를 거절했습니다. 그러나 보롬마콧은 에카타가[27] 무능하고 왕국에 재앙을 몰고 올 것이 확실하다는 이유로 에카타를 고의로 넘겼습니다. 보롬마콧은 그의 아들 에카타를 정치에 멀리하기 위해 불교 승려가 되도록 강요했고, 1757년에 그의 다른 아들 우툼폰을 새로운 왕나로 만들었습니다.

보롬마콧은 1758년 5월에 사망했습니다. 세 왕자는 우툼폰을 상대로 왕위를 주장하고 군대를 왕궁으로 쳐들어가 총을 잡도록 했습니다. 그리고 나서 다섯 명의 중전들이 삼황자들에게 그들의 호전적인 행동을 중단하라고 요구합니다. 세 왕자는 이에 응하고 절을 하러 우툼폰을 찾아갔습니다. 하지만 에카는 비밀리에 경찰을 보내 세 왕자를 체포하고 처형하게 했습니다. 웃툼폰은 새로운 왕으로 즉위했지만, 승려임에도 불구하고 자신의 사원으로 돌아가지 않고 왕궁에 머무르는 형 에카타트의 정치적 압력에 직면했습니다. 우툼폰은 1758년 6월 왕위에 오른 지 한 달 만에 결국 굴복해 퇴위했습니다.[27] 1758년 아유타야의 마지막 왕인 에카왕으로 즉위하기 위해 수도회를 떠난 에카. 우툼폰은 왓 프라두 송탐사의 승려가 되어 쿤 루앙 하왓('사원을 찾는 왕')이라는 별칭을 얻었습니다. 1758년 11월, 테피히트 왕자는 다른 고위 각료들과 함께 우툼폰을 지지하는 에카타를 타도하기 위한 음모를 생각해 냈습니다. 그러나 왕위를 원하지 않았던 웃툼폰은 자신이 직접 에카에게 유혹적인 음모를 누설하기로 결정했습니다. 그 후 에카는 음모를 꾸민 장관들을 투옥시키고 그의 이복 형제 테힙을 스리랑카 칸디 왕국으로 추방하기 위해 네덜란드 배에 탑승시켰습니다.[27] 프라야 프라클랑 통상장관도 연루됐습니다. Phraaklang은 처벌을 피하기 위해 왕에게 많은 돈을 지불했습니다. 에카는 프라흐랑을 살려주었을 뿐만 아니라 차오프라야 프라흐랑을 사무하 나옥 또는 수상으로 만들었습니다.

1760년 버마 침공

18세기 초, 테나세림 해안은 버마와 시암 사이에 나뉘어 있었고, 버마에 속한 타보이와 시암은 메르귀와 테나세림을 가지고 있었습니다. 1742년, 몬의 반란에 직면하여, 마르타반과 타보이의 버마 총독들은 시암으로 피신했습니다.[17] 그리고 시암은 테나세림 해안 전체를 점령했습니다. 1757년 알라웅파야가 버마 하부를 정복하면서 타보이는 버마로 돌아갔습니다. 1758년 몬 반체제 인사들이 랑군과 시리아를 공격했지만 버마 사람들에게 격퇴당했습니다.[15] 몬스 반군은 프랑스 선박을 타고 달아나 샴 항구 메르귀에 도착했습니다. 버마는 시암에게 몬족 반군을 넘겨줄 것을 요구했지만, 시암 당국은 단지 프랑스 상선일 뿐이라며 거부했습니다. 그러자 버마는 버마에 대한 몬족의 반란을 지지하는 것으로 시암의 입장을 취했습니다. 버마 동부의 국경선들이 시암이 몬파이스를 옹호하는 것을 결코 용납하지 않을 것임을 깨달은 알라웅파야는 시암을 공격하기로 결심했습니다.[15] 그 후 테나세림 해안은 버마와 샴의 경합지가 되었습니다.

또한 알라웅파야는 보편적인 통치자인 차크라바르틴의 일환으로 시암을 정복하여 미륵미래불의 새로운 시대를 열겠다고 결심했습니다.[28] 알라웅파야와 그의 군대는 1759년 중반에 슈웨보를 떠나 랑군으로 향했고, 그곳에서 샴족이 타보이를 공격하고 버마 무역선들이 타보이에서 샴족에게 함락당했다는 소식을 들었습니다.[29] 1760년 1월, 민하웅 나와라타와 마이두 왕자(신비신)가 이끄는 버마 선봉대가 메르귀와 테나세림을 빠르게 점령했습니다. 프라야 욤마라즈 휘하의 에카트 왕은 프라야 페트차부리 루앙을 선봉으로 삼아 싱콘 고개에, 프라야 라타나티베트 휘하의 또 다른 군대를 쿠이부리의 후위대로 배치했습니다. 그러나 버마인들이 서부 시암으로 들어오면서 프라야 욤마라즈는 패배했습니다. 프라야 라타나티베트는 부하 쿤룽팔랏추(ขุนรองปลัดชู)를 보내 오늘날 프라추압 키리칸 근처의 시암만 해안의 와카오 만에서 버마군과 대치했으나 와카오 전투에서 버마군에게 패배했습니다. 전투가 격화된 버마군에 비해 서투른 것으로 보이는 샴 장군들은 아예 아유타야로 후퇴했습니다. 버마 선봉대는 쿠이부리, 쁘란부리, 펫차부리, 랏차부리, 수판부리를 차례로 점령했습니다.[15] 상황이 심각해짐에 따라 아유타야 궁정과 사람들은 더 유능한 웃툼폰 왕이 수도직을 떠나 지휘를 맡을 것을 간청했습니다. 우툼폰은 차오프라야 칼라홈 클롱클랍(Chaophraya Kalahom Khongklaeb)을 사무하 칼라홈(Samuha Kalahom) 군사장관과 함께 아유타야 북서쪽 탈란강의 파하이(Phakhai)에 자리를 잡도록 보냈습니다. 탈란 전투에서 버마 선봉대는 강을 건너던 중 샴인 괴한들에게 포격을 당했습니다. 알라웅파야의 주요 왕군이 제때 도착해 선봉을 구했을 때입니다.[29] 칼라홈 클롱클랍과 다른 시암군 지휘관들은 전투에서 사망했습니다.

버마인들은 1760년 4월 아유타야의 북서쪽 외곽에 도착해 방반에 주둔했습니다. 샴 보트피플과 외국 상인들은 도시 해자의 남쪽으로 피신하기 위해 이동했습니다. 그러나 버마 군은 남쪽 해자에 있는 난민들을 공격하고 학살하여 그 지역을 약탈했습니다. 아유타야의 네덜란드인 오퍼후프 니콜라스 방은 버마족을 탈출하려다 물에 빠져 사망했습니다.[27] 버마인들은 아유타야에게 불을 입히기 위해 대포를 건설된 탑에 올렸습니다. 화재는 에카타트 왕의 왕궁인 수리야트 아마린 궁전을 덮쳐 궁전의 첨탑이 무너졌습니다. 그러나 아유타야 교외가 질병과 불편함으로 번식한 적대적인 늪지로 변할 비가 오는 우기가 다가오면서 버마인들의 시간이 촉박해지고 있었습니다. 태국 연대기는 알라웅파야가 우발적인 대포 폭발로 부상을 입었다고 기록했고, 버마 연대기는 알라웅파야가 이질에 걸렸다고 기록했습니다.[15] 그럼에도 불구하고 알라웅파야는 메솟 고개를 통해 물러나야 했고 결국 1760년 [31]5월 마이어와디와 살윈 강 중간 [15]지점에 있는 킨위야 마을에서 병으로 사망했습니다.[15] 이로써 시암은 버마 정복에서 마지막으로 구원을 받았습니다.

버마와 시암의 종간 사건: 1760-1763

알라웅파야가 죽은 후, 그의 장남 나웅다우기가 새로운 버마 왕으로서 1760년 왕위를 계승했지만 버마는 짧은 기간 동안 내부 격변 속으로 빠져들었습니다. 민카웅 나우라흐타는 후방 경비병으로 샴 전역에서 돌아오던 중,[31] 알라웅파야의 형제였던 [29]툰구의 왕자 타도 테잉카투가 새로운 왕 나웅다우기의 명령으로 그를 체포하려 했던 툰구를 통과했습니다.[31] 그 후 민캉 나우라흐타는 반란을 일으켜 아바를 점령했지만 패배하고 죽습니다.[29] 타도 테잉카투도 곧 조카 나웅다위에 맞서 무기를 들었지만 1762년에 역시 진압되었습니다.[29] 이 사건들 이후, 버마는 또 다른 군사 원정을 위한 준비를 다시 하게 되었습니다.

아유타야는 1760년 5월 알라웅파야의 퇴각과 정치적 갈등이 재개된 후 마지막으로 버마 정복에서 구했습니다. 능력이 더 뛰어난 전임 왕인 우툼폰은 1760년 버마 침공에 대한 지휘를 위해 수도직을 떠났습니다. 1760년 6월, 우스툼폰은 어느 날 그의 동생 에카트를 방문했지만, 에카트가 자신의 무릎에 맨검을 놓고 있는 것을 발견했습니다. 이것은 정치적 침략과 적대감의 표시입니다. 그 후 우툼폰은 왕궁과 정치를 떠나 1760년 중반에 다시 왓 프라두 사원의 승려가 되기로 결정했습니다. 1761년 2월, 600명의 몬족 난민들이 무기를 들고 시암에 반란을 일으켜 아유타야 동쪽의 나콘나욕 현 사리카에 있는 카오낭부앗 산에 자리를 잡았습니다. Praya Siharaj Decho가 이끄는 2,000명의 왕군을 몬 반군을 상대하기 위해 보낸 에카. 몽족들은 단지 날카로운 나무 막대기들로 무장하고, 샴 군대를 격퇴하는데 성공했습니다. 몬의 반란을 성공적으로 진압하기 위해 프라야 욤마라즈와 프라야 쁘차부리 루앙 휘하에 2,000명의 또 다른 연대를 보내야 했던 에카. 이것은 1761년까지 샴 군대가 얼마나 비효율적이 되었는지를 보여주었습니다.

앞서 1758년 반란에 실패한 뒤 스리랑카로 망명했던 테피히트 왕자는 스리랑카에서 정치적 갈등에 휘말리게 됐습니다. 네덜란드인들은 시암 니카야 종파의 승려들을 포함한 싱할라 원주민의 귀족들과 공모하여 [32]캔디의 키르티 스리 라자신하 왕을 암살하고 1760년 그를 샴 왕자 테피히트로 대체했습니다.[27][32] 그러나, Kirti Sri Rajasinha는 음모를 알게 되었고, Thepphi hit을 스리랑카에서 쫓아냈습니다. 1762년 메르귀 항구에 도착한 후, 그 섬은 시암으로 돌아갔습니다.[27] 도망친 이복동생의 귀환에 충격을 받고 분노한 에카는 테나세림에 감금하라는 명령을 내렸습니다.

네덜란드-시암 관계는 네덜란드의 시암 무역이 수익성이 없고, 시암 법원이 네덜란드인들에게 인식겔덴이나 행렬 비용을 지불하도록 강요함으로써 악화된 상태였습니다.[27] 네덜란드인들은 라이고르 아유타야에 있는 공장들을 완전히 닫고 1741년 시암을 떠났습니다. 그러나 네덜란드인들은 영국인들이 도착해 점령할 것을 우려해 1748년 시암의 교역소로 돌아와 재개하기로 결정했습니다.[27] 네덜란드-시암 관계의 이 침체기 동안, 영국이 개입했습니다. 1762년, 마드라스의 총독이자 동인도 회사의 사장이었던 조지 피고는 시암과의 관계를 갱신하기 위해 영국 상인 윌리엄 포니("Alangkapuni")[33]를 아유타야로 보냈습니다. Powney는 Ekkathat 왕에게 사자, 아라비아 말, 타조를 선물하고 머귀에 영국의 전초기지를 설치할 것을 제안했습니다.[33]

1763년 말 우다웅자(Udaungza)라는 버마의 총독이 일어나 타보이에서 정권을 잡았고, 콘바웅이 임명한 타보이 총독을 죽였습니다. 그리고 우다웅자는 자신을 타보이의 총독으로 선포하고 시암에게 제출할 공물을 보냈습니다. 이 사건 이후 타보이와 테나세림 해안은 다시 샴의 지배로 돌아갔습니다.

버마족의 란나와 라오스 정복

버마의 란나 정복 (1763년)

1558년 버마족이 란나를 정복한 후, 란나 또는 현대의 북부 태국은 대부분 버마족의 통치하에 있었습니다. 버마 툰구 왕조가 약해질 무렵, 루앙프라방의 전 타이루 왕 옹캄은 1727년 치앙마이에서 버마족을 추방하고 독립된 주권자로서 치앙마이[34] 왕으로 자처했습니다. 란나의 나머지 지역들은 곧 그 뒤를 이었고 버마는 그 지역에 대한 통제권을 잃었지만, 란나는 개별적인 왕자들로 분열되었습니다. 치앙마이의 옹캄은 1759년 사망하였고, 그의 아들 옹찬이 계승하였습니다.[34] 그러나 옹찬은 1761년 형에 의해 폐위되었고 형은 대신 승려에게 왕위를 넘겨주었습니다. 1762년 버마의 나웅다위 왕은 57개의 란나 마을이 버마의 종주권 하에 있었고, 란나를 버마의 지배하로 되돌리려고 했다고 회상했습니다.[29] 나웅다위는 1762년 10월 7,500명의 병력으로 치앙마이를 정복하기 위해 아바야 카마니가 이끄는 버마군을 파견했습니다.[29] 아바야 카마니는 12월에 치앙마이에 도착하여 왓 쿠타오에 주둔하고 치앙마이를 포위했습니다. 치앙마이는 아유타야의 에카타 왕에게 지원을 요청했습니다. 치앙마이는 1763년[35] 8월 버마 침략자들에게 함락될 때까지 여러 달 동안 지속되었습니다. 에카는 차오프라야 핏사눌록 루앙을 핏사눌록 총독에게 보내 시암군을 불러들여 치앙마이를 구하려 했으나, 그는 이미 치앙마이가 버마족에게 함락되어 시암군이 돌아갔기 때문에 너무 늦었습니다.

나웅다우기는 1763년 12월에 사망했고, 그의 형인 마이두 왕자가 신변신왕이 되었습니다.[29] 아바야 카마니는 1764년에 전 왕 옹찬과 전 페구 왕 스밈 토우를 포함한 치앙마이의 거의 모든 북부 태국 인구를 버마로 추방했습니다. 신변신은 아바야 카마니를 치앙마이의 묘운 또는 버마 총독으로 임명하고 민라 티리를 높여 마하 나우라흐타가 되었습니다.[29] 그러나, 란나는 곧 파야오에서 생황의 지휘 아래 그리고 람푼에서 느웨 마노의 지휘 아래 버마에 대한 반란을 일으켰습니다. 신변신은 시암 정복에서 아버지 알라웅파야의 미완의 임무를 완수하기로 결심하고 1764년 그의 목표를 달성하기 위한 대대적인 작전을 시작했습니다. 그는 1795년에 작성된 타이 연대기에 나오는 네묘 티하파테(Nemyo Thihapate)의 지휘 하에 2만 명의 군대를 보내 라오스의 란나를 정복한 후 시암을 정복했습니다. 네묘 티하파테는 1764년 2월 장생 근처에서 생황을 물리치고 람푼에서 느웨 마노를 [29]격파하고 란나로 떠났습니다. 네묘 티하파테는 또한 람팡을 차지하여 차이카에우(카윌라의 아버지)를 람팡의 통치자로 세웠습니다. 란나를 평정한 후 장마가 되자 네묘 티하파테와 그의 버마군은 난에서 휴식을 취하며 은신했습니다.

버마의 라오스 정복 (1765)

18세기 초부터 라오스의 란상 왕국은 루앙프라방, 비엔티안, 참파삭의 세 개의 왕국으로 나뉘었습니다. 라오스의 루앙프라방과 비엔티안 왕국은 정치적 경쟁 관계에 있었습니다. 1764년 10월 비엔티안 왕 옹분은 신변신왕에게 편지를 보내 버마인들에게 그의 라이벌 루앙프라방을 침공할 것을 촉구했습니다. 1764년 난에서 우기를 보낸 후, 네묘 티하파테와 그의 버마 군대는 루앙프라방을 정복하기 위해 출발했습니다. 버마족은 1764년 11월 난을 떠나 루앙프라방에 도착했습니다.[29][36] 루앙프라방의 소티카쿰만 왕과 그의 동생 수리냐봉 왕자는 5만 명의[36] 라오스 군대를 이끌고 메콩 강둑에서 버마와 맞서 싸웠습니다. 그러나 메콩 전투에서 라오족은 완패하여 도시로 후퇴해야 했습니다. 네묘 티하파테는 군사들에게 이 작전의 목표가 란나와 라오스를 정복하는 것뿐만 아니라 아유타야를 정복하는 것이므로 많은 시간을 낭비하지 말고 루앙프라방을 서둘러 점령해야 한다고 상기시켰습니다.[29][36] 루앙프라방은 1765년 3월 버마족에게 함락되었습니다.[28][36] 소티카쿰만은 그의 딸과 다른 라오스 귀족 여성들과 하인들을 버마 궁정에 내주어야만 했습니다.[29] 그의 형 수리야웅도 포로로 잡혀와 인질로 잡혔습니다.

루앙프라방에서 버마가 승리한 후 비엔티안 왕 옹 바운은 버마 통치에 그의 왕국을 제출했습니다. 라오스의 루앙프라방 왕국과 비엔티안 왕국(참파삭 왕국 제외)은 1765년 버마의 봉신이 되었고 1778년에서 1779년 사이에 샴이 라오스를 정복할 때까지 남아있었습니다. 루앙프라방 원정 이후 네묘 티하파테와 그의 군대는 겅퉁을 평정하기 위해 간 다음 람팡의 우기 피난처로 [29]들어가 그해 말까지 시암의 침공을 고려했습니다.

버마어 준비

전쟁의 원인

1764년에 그가 즉위했을 때, 새로운 버마 왕 신부신은 아유타야를 정복하기 위해 그의 아버지 알라웅파야 왕의 끝나지 않은 임무를 완수하기로 결심했습니다. 신변신은 지난 전쟁이 끝날 때부터 시암과의 전쟁을 계속하고 싶었습니다.[37] 버마 전쟁(, 1765년 ~ 1767년)은 1759년부터 1760년 사이에 일어난 전쟁으로, 테나세림 해안의 지배와 무역에 대한 분쟁이자,[38] 몰락한 버마 하부의 한타와디 왕국의 몬족 반군에 대한 지원이 계속된 전쟁입니다.[39] 왕조의 창시자인 알라웅파야 왕의 목숨을 앗아간 1760년 전쟁은 결론이 나지 않았습니다. 버마는 테나세림 상류에서 타보이까지 지배권을 되찾았지만, 다른 목적은 달성하지 못했습니다. 버마 남부에서 샴족은 패배한 몬족 반군에게 손쉽게 피난처를 제공했습니다.

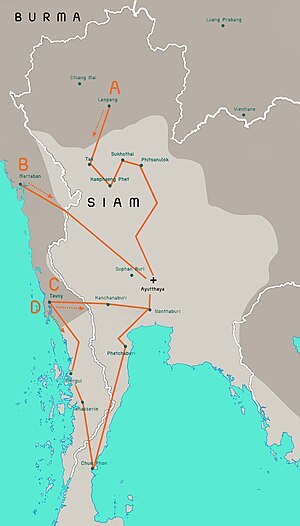

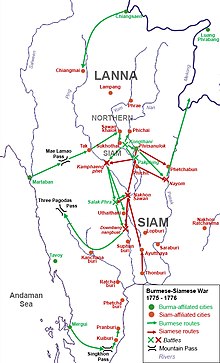

버마어 전략

신변신은 1760년 전쟁에서 부사령관으로서 직접 경험한 경험을 바탕으로 다음 침공을 계획했습니다. 그의 일반적인 계획은 북쪽과 남쪽에서 샴의 수도를 점거하는 것을 요구했습니다.[12] 버마의 전투 계획은 1759년부터 1760년까지의 전쟁 경험에 의해 크게 형성되었습니다. 첫째, 그들은 좁은 시암만 해안선을 따라 하나의 긴 공격로를 피할 것이며, 그들은 더 많은 시암군에 의해 쉽게 막힐 수 있다는 것을 발견했습니다. 1760년 버마인들은 해안에서 탈출하기 위해 거의 3개월(1~3월)을 보내야 했습니다.[40] 이번에는 수적으로 우세한 샴 방어를 펼치기 위해 사방에서 다각적인 공격을 계획했습니다.[12]

둘째, 건기 캠페인 기간을 최대화하기 위해 일찍 침입을 시작할 것입니다. 이전 전쟁에서 알라웅파야는 너무 늦게 침공을 시작했습니다 (1759년 12월 말/1760년 1월 초).[41] 버마인들이 마침내 아유타야에 4월 중순에 도착했을 때, 그들은 도시를 점령하기 위한 장마철이 한 달 조금 넘게 남았을 뿐입니다. 이번에는 장마가 한창일 때 침공을 시작하기로 했습니다. 버마인들은 일찍 침공을 시작함으로써 그들의 군대가 건기 초에 아유타야로부터 공격적인 거리에 있기를 바랐습니다.[42]

버마어 준비

1764년 말 네묘 티하파테를 란나로 보낸 뒤, 신변은 1764년 12월 마하 나와라타가 이끄는 2만 명의 군대를 타보이로 급파했습니다([43]나도 1126년 제8차 왁싱). 네묘 곤나랏과 투인 야낭교를 부사령관으로[29], 메트야 보와 팅야 민카웅을 선봉으로 내세웠습니다. 버마 포병대는 1752년에서 1757년 사이에 벌어진 버마 내전 동안 1756년 시리아 전투에서 포로로 잡힌 약 200명의 프랑스 군인들이 이끌었습니다. 같은 시기에 버마의 주요 군대가 샴 국경에서 집결하고 있을 때 마니푸르에서 반란이 일어났습니다. 신변신은 특징적으로 군대를 기억하지 못했습니다. 대신 버마 왕이 직접 군대를 이끌고 1764년 12월 마니푸르를 정복하여 마니푸르의 수도 임팔을 점령하고 마니푸르 주민들을 추방하여 버마에 정착했습니다.[44]

1762년부터 1765년까지 란나와 라오스를 정복한 버마는 나중에 아유타야 캠페인에 중요한 것으로 판명된 식량과 인력 자원에 접근할 수 있게 해주었습니다. 네묘 티하파테는 1764년 내내 샨 주에서 군대를 일으키라는 명령을 받았습니다. 11월이 되자 네묘 티하파테는 겅퉁에서 2만 명의 군대를 이끌고 치앙마이로 떠날 채비를 했습니다. 관례대로, 샨족 연대들은 그들 자신의 사우파들에 의해 이끌려졌습니다.[5] 그러나 버마군의 징병제 추진에 대해 모두가 기뻐하지는 않았습니다. 당시 버마와 중국에 이중으로 공물을 바쳤던 샨족 북부의 일부 사파들은 중국으로 달아나 중국 황제에게 불만을 토로했습니다.[45][46] 네묘 티하파테는 1765년 장마철을 맞아 람팡에서 군대를 쉬면서 다가올 시암 침공에 대비했습니다.

버마의 서부 시암 침공

버마의 테나세림 정복

테나세림 해안은 1763년 말 타보이 총독 우다웅자의 망명으로 인해 다시 샴의 지배를 받게 되었습니다. 마하 나와흐타와 그의 군대는 1764년 12월 버마를 [29]떠나 마르타반에 도착했습니다. 1765년 1월 마하 나우라흐타는 타보이를 점령하기 위해 5,000명의 선봉장을 보냈습니다. 우다웅자는 메르귀로 피신했습니다. 마하 나우라흐타는 메르귀로 배를 보내 우다웅자의 항복을 요청했습니다. 그러자 마자 나와흐타는 1765년 1월 11일에 재빨리 메르귀와 테나세림을 점령하고 도망치지 못한 백성들을 학살했습니다.[27] 아유타야는 조정이 수도 방어를 준비할 때 경악하며 버마의 테나세림 정복 소식을 들었습니다.[27]

1765년 4월, 신변신왕은 버마의 전통적인 수도 아바로 왕실의 자리를 옮겼습니다. 그는 또한 마하 나와라타에게 다음과 같은 만 명의 병력을 증원하였습니다.[29]

- 에이다야자 휘하의 베구 연대 3천 명,

- 마르타반 연대와 빈냐 세인 휘하 3천 명,

테나세림에서 새로 징집한 군대를 포함하여,

- 타보이 연대와 마르타반 총독 휘하 2천 명

- 므르귀와 테나세림 연대, 라갸우딘 휘하 2천 명,

이것은 원래의 2만 명과 합쳐 마하 나우라흐타 휘하의 3만 명의[47] 병력을 만들었습니다. 이때 버마군은 란나를 포함해 5만 명을 동원했습니다. (이는 바이인나웅의 1568~1569년 침공 이후 최대 규모의 버마군 동원이었을 것입니다.)[48]

버마의 서부 시암 침공

태국, 프랑스, 네덜란드의 자료에 의하면 버마군이 1765년 초에 서부 시암을 침공했다고 합니다. 도망친 전 타보이 총독 우다웅자는 남쪽의 테나세림에서 크라 지협으로 도망쳐 크라부리로 갔습니다.[49] 버마 사람들은 우다웅자를 쫓아가다가 우다웅자를 따라 크라부리까지 가서 마을을 불태웠습니다. 타보이 총독은 더 멀리 페차부리로 도망쳤고, 그곳에서 테피히트 왕자도 피신했습니다. 버마군은 도중에 샴폰, 파시오, 쿠이부리, 프란부리 등의 마을을 약탈하고 불태운 다음 싱콘 고개를 통해 타보이로 돌아갔습니다.

티피히트 왕자가 찬타부리에 근거지를 두고 우다웅자가 동부 샴 해안의 촌부리에 거주하도록 주선한 에카왕. 그러자 샴 왕은 버마의 진격을 저지하기 위해 군대를 보냈습니다.

- 차오프라야 프라흐랑 사무하 나옥 또는 재상은 프라야 욤마라즈와 프라야 탁과 함께 장갑 코끼리와 대포를 장착한 15,000명의[49] 군대를 이끌고 펫차부리와 랏차부리에서 버마군을 상대했습니다.

- 나콘 시 탐마랏(라이고르)의 총독 차오프라야 나콘 시 탐마랏(Chaophraya Nakhon Si Thammarat)은 남부 샴 군대를 이끌고 테나세림의 버마족 침략에 맞서 싱콘 고개를 방어했습니다.

- 군사부 장관의 사무하 칼라홈 프라야 칼라홈은 버마인이 오지 않는 삼탑고개로 샴 세력을 이끌고 갔으며, 이는 샴 정보 시스템의 부정확성을 보여줍니다.

- 페트차부리의 총독 프라야 페트차부리 루앙은 북쪽으로 샴 군대를 이끌고 사완할록으로 가서 란나로부터의 버마의 침략을 방어했습니다.

- 프라 피렌토라텝은 칸차나부리에 군대를 주둔시켰습니다.

1765년 5월, 타보이의 마하 나와흐타는 미타 고개를 통과하는 메트야 보와 테잉야 민카웅 휘하의 5,000명의 선봉군을 보내 칸차나부리를 공격했습니다. 칸차나부리의 프라 피렌토라텝은 3,000명의 부하와 함께 패배하고 후퇴했습니다. 그러자 버마 선봉대는 빠르게 서부 샴의 도시들을 정복했습니다. 이 시점까지 아유타야 왕실 정부는 버마인들의 손아귀에 남겨진 주변 도시들에 대한 통제권을 상실했습니다. 버마의 침략자들은 이 외부의 샴 마을들을 화해적으로 접근했습니다. 저항을 하지 않는 도시들은 파괴를 면했고, 항복한 샴의 지도자들은 충성을 맹세했습니다.[29] 버마의 침략자들에게 저항하고 무기를 든 도시들은 군사적인 처벌과 토벌에 직면할 것입니다.

차오프라야 프라클랑의 주요 샴 군대는 랏차부리에서 버마 선봉대와 만나 랏차부리 전투를 이끌었습니다. 랏차부리의 샴인들은 여러 날 동안 저항했습니다. 샴 코끼리 마우트들은 코끼리들을 더 공격적으로 만들기 위해 그들의 코끼리들을 알코올로 도취시켰지만, 어느 날 코끼리들이 통제할 수 없게 되면서 이 도취는 너무 지나쳐 [49]샴의 패배와 버마의 랏차부리 포획으로 이어졌습니다. 랏차부리, 펫차부리, 칸차나부리, 차이야 등의 서부 샴 마을은 모두 버마족에게 함락되었습니다. 이 몰락한 도시의 샴인들은 침략자들에게 사냥당하고 사로잡히면서 대규모로 밀림 속으로 도망쳤습니다.

서부 시암을 정복한 버마 선봉대는 오늘날 두 강(콰이어야이와 콰이어노이)이 만나는 타마카 지구의 칸차나부리에 진을 치고 마하 나와흐타 자신은 타보이에 있었습니다. 마하 나와라타는 또한 페차부리, 랏차부리, 칸차나부리, 수판부리, 차이야, 첨폰에서 온 서시암인 포로들을 파간의 군민 밍이 카마니 산다의[29] 후위를 받는 연대로 조직했습니다. 프랑스와 네덜란드의 자료에 의하면 아유타야 서쪽의 모든 도시들이 1765년 초에 버마의 지배하에 들어갔다고 합니다.[27] 아유타야의 새로운 네덜란드인 오퍼후프인 아브라함 베른들리(Abraham Werndlij)는 시암이 아무것도 할 수 없고 버마인들을 떠나 사판우드와 주석을 포함한 네덜란드 상품의 원천인 서부 시암을 점령했다고 우려를 표명했습니다.[27]

칸차나부리가 빠르게 함락된 주된 이유는 버마인들이 전투를 강화했기 때문일 것입니다. 그러나 버마군의 주요 공격이 어디서 올지에 대한 샴 사령부의 계산이 잘못되어 대규모 공격을 견딜 수 있는 요새를 충분히 보강하지 못했을 수도 있습니다. 샴 연대기가 주요 공격 경로를 보고한 것으로 보아, 샴 사령부는 버마의 주요 공격이 칸차나부리를 경유하는 가장 명확하고 짧은 경로가 아니라 시암만 해안선에서 올 것이라고 믿었던 것으로 보입니다. 샴의 소식통에 따르면 마하 나와라타의 주요 침공 루트는 남부 테나세림에서 시작되어 춤폰과 페트차부리에서 테나세림 산맥을 넘었다고 합니다.[50][51] 버마 연대기가 전하는 칸차나부리 경로와는 전혀 다른 경로입니다. 역사학자 Kyaw Thet는 특히 주요 공격 경로가 Myitta Pass를 통한 것이라고 덧붙였습니다.[6]

- 첨폰 경로는 알라웅파야의 쿠이부리 경로보다 훨씬 남쪽에 있었기 때문에 주 공격 경로가 아니었을 것으로 보입니다. 버마인들이 시암만 연안을 거슬러 올라가려면 더 긴 항로를 가졌을 것이라는 뜻입니다. 1760년 전쟁에서 알라웅파야가 누렸던 놀라운 요소가 없었다면, 1765년 버마 침공군은 알라웅파야가 해안에서 벗어나는데 3개월 이상이 걸렸을 것입니다. 그러나 12월이 되자 마하 나와라타의 군대는 아유타야의 서쪽에 있었습니다. 물론 테나세림을 점령한 버마군의 소규모 병력은 첨폰에서 넘어와 해안을 따라 진군할 수도 있었지만, 버마군이 보고한 가장 남쪽의 전투는 북부 해안의 [5]랏차부리와[52] 페트차부리에서 벌어졌습니다. 어쨌든 버마 소식통에 따르면 첨폰은 주요 공격 경로가 아니었습니다

같은 준비물

버마인들이 1765년 초 칸차나부리에서 진을 치고 서부 시암 전역을 점령하자, 에카 왕은 1765년 6월 버마의 침략자들을 방어하기 위해 15,000명에서[27] 16,000명의 샴 군대를 조직했습니다.

- 남부 시암의 행정 중심지였던 라이고르의 총독 차오프라야 나콘 시 탐마르는 버마가 점령한 랏차부리의 바로 남쪽 방밤루에 1,000명의 그의 남부 시암 군대를 주둔시켰습니다.

- 차오프라야 핏사눌록 루앙(Chaophraya Pitsanulok Rueang, 북부 시암의 행정 중심지)은 아유타야 북서쪽 왓 푸하오통 사원에서 북시암군의 위치를 잡았습니다.

- 나콘랏차시마의 총독 프라야 나콘랏차시마는 그의 호랏 군대를 이끌고 아유타야 북쪽의 왓 체디댕 사원에 자리를 잡았습니다.

- 프라야 라타나티베트 궁정장관은 4천 명의 호랏군을 이끌고 아유타야 남쪽의 톤부리에서 차오프라야 강을 통한 버마 강 진격을 막았습니다. 버마 함대를 저지하기 위해 강 건너에 쇠사슬이 세워졌습니다.[27]

- 논타부리에 2,000명의 남성이 주둔하고 있는 프라야 욤마라지 경찰서장.

우기 캠페인 (1765년 8월~10월)

남부 전선: 톤부리 전투

1765년 중반까지 버마 타보이 부대의 사령관 마하 나와흐타는 타보이에 있었고, 그의 선봉대는 이미 칸차나부리에 진을 치고 있었습니다. 1765년 8월, 메트야 보가 이끄는 칸차나부리의 버마 선봉대는 방밤루의 라이고르 총독 휘하의 남방 샴 군대를 공격하고 격퇴했습니다. 패배를 당한 리고르 총독은 무능함으로 기소되어 아유타야에 체포되어 수감되었습니다. 메트야 보와 테잉야 민카웅은 버마 선봉대를 이끌고 톤부리를 공격했습니다. 당황한 샴의 사령관 프라야 라타나티베트는 그의 자리를 버리고 그의 호라트 연대를 기술적으로 분산시킨 채 후퇴했습니다. 버마 선봉대는 방콕에 있는 프랑스군이 건설한 위차이옌 요새를 점령했습니다. 톤부리에 있는 프랑스 가톨릭 신학교와 네덜란드 무역 공장도 불에 타고 파괴되었습니다.[27] 톤부리를 성공적으로 점령한 후 버마 선봉대는 칸차나부리의 진지로 돌아왔습니다.

북부 전선: 버마의 북부 시암 침공

버마 영토

샴 준주

네묘 티하파테와 그의 버마군은 란나와 라오스를 정복한 후 람팡에 장마철 피난처를 마련했습니다. 란나와 라오스의 정복은 버마인들로 하여금 방대한 인력과 기타 자원을 이용하여 북쪽에서 시암을 침공할 수 있도록 해주었습니다. 1765년 중반, 네묘 티하파테는 현지의 란나와 라오스 사람들을 연대로 모집했고, 그 결과 43,000명의 병력, 400마리의 코끼리, 1,200마리의 말, 300척의 강선이 기존 버마군과 함께 추가되었습니다.[29]

- 타도 민딘(Thado Mindin, 후에 1769년에 치앙마이의 버마 총독이 됨)이 지휘하는 란나(Yun) 연대는 치앙마이, 람팡, 람푼, 치앙생, 난, 프래, 치앙라이, 파야오, 치앙콩, 몽삿, 몽푸, 켄글라트, 몽나이에서 모집되었습니다.

- 티리 야자팅얀(Thiri Yazathingyan) 휘하의 란상(Linzin) 연대는 루앙프라방(Luang Prabang), 비엔티안(Vientiane), 무앙라(Muang La), 몽요브(Mong Yawg), 몽항(Mong Hang)에서 모집되었습니다.

- 투인 야마죠우가 이끄는 1만 명의 병력과 300척의 배로 구성된 버마 강 연안 함대.

네묘 티하파테와 [43]그의 버마-란나-라오 군대는 1765년 8월 23일에 홍수가 한창일 때에 람팡을 떠나 화므앙누에아 또는 북시암을 공격했습니다. 북쪽 군대가 일찍 시작된 이유는 아유타야에서 남쪽 군대보다 훨씬 더 멀리 떨어져 있었기 때문입니다. 그러나 전략은 계획대로 작동하지 않았습니다. 네묘 티하파테는 마하 나와라타와 마찬가지로 삿파견보 휘하에 5천 명의 선봉군을 보내 초기 정벌을 하였습니다. 삿파견 보는 사완할록에서 북부 샴 방위군 사령관 프라야 페차부리 루앙을 만나 사완할록 전투를 이끌었습니다. Sawankhalok은 여러 날 동안 저항했지만 결국 버마의 사령관인 Satpagyon Bo에 의해 정복되었고 Phraya Petchaburi Rueang은 Chinat으로 남쪽으로 후퇴해야 했습니다.

사완할록에서의 초기의 패배는 북부 시암 전체를 버마 정복에 취약하게 만들었습니다. 사완할록 이후 삿파견 보는 수코타이와 탁을 공격했고, 총독 프라야 탁은 아유타야로 불려가서 마을을 거의 방어하지 못했습니다. 탁군은 저항을 했지만 결국 버마의 사령관 삿파견 보에게 함락되었습니다. 탁의 뒤를 이어 삿파견보는 저항을 하지 않는 캄행펫을 공격하기 시작했습니다. 북부 전선의 버마 침략군은 주변의 샴 도시들에 대해 남서부 전선과 같은 정책을 폈습니다. 항복한 도시들은 파괴를 면하지만 저항한 도시들은 처벌을 받을 것입니다. 비가 오는 날씨와 싸움을 벌이는 '소부장'들로 인해 북부군의 진격은 크게 둔화되었고, 티하파테는 마을마다 돌격할 수밖에 없었습니다.[5][42] 그럼에도 불구하고 버마의 방가르드족은 왕을 따라 내려오면서 싸웠고, 마침내 장마가 끝날 무렵 탁과 캄행펫을 빼앗았습니다.[52]

건기 운동 (1765년 10월 ~ 1766년 1월)

남부 전선: 논타부리 전투

1765년 10월 23일([53]1127년 10월 10일), 마하 나와라타 자신은 타보이에서 칸차나부리로 본진을 진군하여 3방향으로 타보이를 떠났습니다. 그는 2만에서 3만 명의 부하를 거느리고 있었습니다. 버마 소식통에 따르면 말 2000마리와 코끼리[53] 200마리를 포함해 3만 명의 병력이 동원됐지만 조지 하비는 실제 침공 병력을 2만 명으로 보고 있습니다.[5] 테나세림 해안을 방어하기 위해 후방에 남은 후위대에 의해 그 차이가 적어도 일부 설명될 수 있었습니다. 삼탑의 침입을 받은 소규모 군대가 수판부리 쪽으로 지나갑니다. 또 다른 소규모 군대가 테나세림 해안을 따라 메르귀(마이크)와 테나세림(타닌타리) 마을을 향해 쳐들어왔습니다. 그러나 그의 공격의 주된 추진력은 칸차나부리에 있었습니다.[42] 그의 2만 명의 남방 주력군은 마이타 고개를 통해 침입했습니다. (그것은 또한 1942년 일본인들이 태국으로부터 버마를 침입할 때 사용했던 길이기도 합니다.) 칸차나부리는 거의 저항하지 않고 쓰러졌습니다.[6]

1765년, 영국의 무역업자 윌리엄 포니 (태국어로 알랑카푸니라고 불림)는 그의 상선을 아유타야로 [33]항해하여 인도의 직물을 팔았습니다. 그러나 그의 사업이 성공하지 못한 것은 시암이 전쟁 중이었고 아무도 사치품을 사지 않았기 때문인 것으로 보입니다. 대신 포니는 에카타 왕이 자신의 장관 차오프라야 프라클랑을 통해 버마 침공을 방어하기 위해 포니에게 도움을 요청함에 따라 토착 전쟁에 휘말렸습니다. 포니는 샴 궁정이 그에게 충분한 자원을 제공해야 한다는 조건에 동의했습니다.[33] 그 후 포니는 아유타야에서 하류로 항해하여 버마의 진격을 저지하기 위해 톤부리에 여단을 정박시켰습니다. 네덜란드의 오퍼후프인 에이브러햄 베른들리는 1760년 이전 오퍼후프의 죽음과 상품의 상실에 대한 새로운 기억이 아직도 다가오고 있었기 때문에 아유타야 왕실 도시가 다시 버마의 공격을 받을 것이라는 전망에 대해 매우 우려했습니다.[27] 1765년 10월 네덜란드 외교선 한 척이 바타비아에서 아유타야에 도착하여 베르틀리즈에게 버마의 공격을 피해 아유타야에 있는 네덜란드 공장을 비밀리에 폐쇄하고 포기하라는 지시를 내렸습니다. Werndlij는 가능한 한 많은 네덜란드 상품을 싣고 10월 28일 Ayutthaya를 급히 떠났습니다.[27] 차오프라야 강 어귀에서 휴식을 취한 후, Werndlij와 그의 네덜란드 배는 1765년 11월 초에 시암을 [27]떠나 아유타야를 끝냈습니다.네덜란드 관계.

1765년 12월, 칸차나부리의 마하 나와흐타는 메트야 보 휘하에 선봉대를 보내 톤부리를 다시 점령했고, 12월 24일 톤부리에 도착했습니다. 메트야 보는 방콕의 위치옌 요새에 자리를 잡았고, 톤부리에 있는 포니의 전함에 대포를 장착하여 포니를 논타부리로 후퇴시켰습니다. 논타부리에 있던 샴의 사령관 프라야 욤마라즈는 자리를 버리고 패닉 상태로 물러났고, 포니를 내버려두고 버마군과 싸웠습니다. 메트야 보는 그 후 차오프라야 강 양안에 있는 아유타야에서 남쪽으로 약 60km 떨어진 논타부리의 왓 케마 피타람 사원에 자리를 잡고 진을 쳤습니다. 포니는 샴 왕실에 총기와 탄약을 더 요청했습니다.[33] 아유타야 궁정은 보급품을 보내기로 동의했지만, 포니는 그 대가로 자신의 교역품을[33] 프라 클랑 싱카나 왕립 창고에 예치해야 했습니다. 이 조건을 포니는 마지못해 따를 뿐이었습니다.

버마인들은 마침내 수도로 가는 길목을 지키는 심각한 샴 방어선에 직면했습니다. 어느 날 밤, 포니와 그의 시암 동맹군은 버마군 주둔지인 논타부리에 기습적으로 상륙하여 1765년 12월 논타부리 전투를 일으켰습니다. 버마 사람들은 손해를 입었지만 후퇴하는 척도 했습니다. 수상하지 않은 영국과 샴의 병사들은 아무 경계도 없이 논타부리로 들어갔고, 그곳에서 버마인들에게 매복당해 학살당했습니다.[33] 버마 사람들은 잘린 영국 슈퍼카고의 머리를 전시용 파이크에 올려놓았습니다. 패배한 포니는 아유타야에서 차오프라야 프라클랑을 통해 더 많은 총과 보트 및 인력을 확보해야 한다고 압박했지만, 이번에는 샴 코트의 자원이 부족하고 영국 수비수를 충분히 신뢰하지 못했기 때문에 그의 요구가 충족되지 않았습니다. 윌리엄 포니는 시암이[33] 자신의 요구를 들어주지 않는 것에 불만을 품고 시암에게 등을 돌리기로 결심했습니다. 포니는 자신의 지위를 버리고 결국 시암을 떠나 아유타야에 짐을 남겨둔 채 도중에 중국-시암의 6척의 고물을 약탈했습니다.

북부 전선: 수코타이 전투

초록색은 버마어를 나타냅니다.

마젠타는 아유타야 포로들이 버마로 추방된 흔적을 보여줍니다.

전쟁이 한창이던 아유타야의 왓 푹하오통사에서 북시아 연대를 지휘하던 차오프라야 핏사눌록 루앙은 에카타 왕으로부터 어머니의 장례식에 참석하기 위해 핏사눌록으로 돌아가라는 허락을 받고 부하 루앙 코사에게 책임을 맡겼습니다.[49] 1765년 10월, 삿파견 보 휘하의 버마 선봉대가 수코타이를 공격하여 도시를 함락시켰습니다. 샴인들은 처음에는 도시를 버리고 버마가 점령한 수코타이를 포위하기 위해 돌아와 수코타이 전투를 벌였습니다. 차오프라야 핏사눌록은 핏사눌록에 있는 그의 기지에서 수코타이 포위전에 참여하기 위해 병력을 모았습니다.

1765년 11월 아유타야 왕궁 안에서 정치범으로 지내던 차오파 치트 왕자는 탈옥해 핏사눌록의 루앙 코사의 도움을 받아 왓 프라두 송탐 사원의 사원왕 우툼폰을[27] 찾아갔습니다. 이 정치적 사건으로 인해 샴 왕실은 혼란에 빠졌습니다. 루앙 코사는 치트 왕자를 북쪽의 핏사눌록으로 데려갔고, 그곳에서 총독 차오프라야 핏사눌록은 부재하고 수코타이에서 버마군과 싸웠습니다. 그러자 치트 왕자는 권력을 잡고 핏사눌록에 자리를 잡아 에카타 왕에 대항하기로 결심했습니다. 차오프라야 핏사눌록의 아내 추앙 여사는 핏사눌록 왕자의 쿠데타를 남편에게 알리기 위해 작은 배를 타고 탈출했습니다. 차오프라야 핏사눌록은 너무 화가 나서 수코타이 원정을 포기하고 핏사눌록으로 돌아와 군사를 이끌고 치트 왕자를 토벌했습니다.[49] 차오프라야 핏사눌록과 핏사눌록의 치트 왕자 사이에 전투가 일어났고, 이 방해로 버마인들은 계속할 수 있었습니다. 결국 차오프라야 핏사눌록은 도망친 치트 왕자를 붙잡아 그의 도시를 탈환할 수 있었습니다. 그리고 나서 차오프라야 핏사눌록은 치트 왕자를 익사로 처형했습니다.

네묘 티하파테의 북군은 장마가 끝난 뒤로 진격 속도가 상당히 빨라졌지만 시암 북부에 틀어박혀 있었습니다. 캄행펫을 점령한 후, 티하파테는 북동쪽으로 방향을 틀었고, 북쪽의 주요 도시인 수코타이와 핏사눌록을 점령했습니다. 버마 연대기에 따르면 버마군은 피사눌록을 무력으로 점령하여 몇 달 동안 피사눌록을 기지로 사용했다고 합니다.[29] 그러나 타이 연대기는 네묘 티하파테가 1766년 1월에 핏사눌록을 차지하지 않고 직접 수코타이에서 캄행펫으로 갔다고 기술하고 있는데, 차오프라야 핏사눌록이 훗날 아유타야 함락 후에도 지역 정권의 지도자 중 한 명이 될 것으로 추정하고 있습니다. 핏사눌록에서 네묘 티하파테는 약 4개월 만에 힘든 캠페인과 "예방 가능한 질병"으로 이미 많은 사람을 잃었기 때문에 대열을 채우기 위해 잠시 멈췄습니다. 지방의 우두머리들은 충성의 물을 마시게 하고, 버마 군대에 징집병들을 바치게 했습니다. (아유타야 밖에서는 마하 나와라타도 지방비를 징수하고 있었습니다.)[42][54]

버마군이 대열을 다시 메우는 동안, 샴 사령부는 뒤늦게 또 다른 군대를 보내 핏사눌록을 탈환했습니다. 그러나 샴 군대는 큰 손실을 입고 뒤로 쫓겨났습니다. 북쪽에 있는 샴족의 마지막 주요 주둔지였습니다. 이후 샴 수비는 무너졌습니다. 네묘 티하파테는 그의 두 명의 사령관 티리난다 씽옌과 쿄우웅 쿄우투를 보내 남아있는 북시아의 성읍인 피차이, 피칫, 나콘 사완, 앙통을 완성시켰습니다.[29] 버마군은 배를 타고 난강을 따라 피차이, 피칫, 나콘사완, 차오프라야를 타고 앵통을 타고 이동했습니다.[51] 나포된 샴 대포와 화기는 버마가 장악한 치앙마이로 보내져 비축되었습니다.[29] 네묘 티하파테는 또한 탁, 캄행펫, 사완할록, 수코타이, 핏사눌록, 피차이, 피칫, 나콘사완, 앙통 출신의 북사마인들을 난다우데인 쿄우딘의 선봉 지휘 하에 새로운 연대로 조직했습니다.[29]

서부 전선: 시국 전투

1766년 초, 에카타왕은 농업장관 프라야 폴라텝을 보내,[29] 버마 연대기에 따르면 최대 6만 명의 병력이 코끼리 500마리와 대포 500문을 가지고 아유타야에서 서쪽으로 약 10킬로미터 떨어진 시국(버마어로 티곡, 현대 남타오, 방반, 아유타야)에 주둔하도록 지시했습니다.

1766년 1월, 칸차나부리의 마하 나와흐타는 아유타야를 향해 진군하여, 그의 군대를 두 개의 루트로 나누었습니다.[29]

- 첫 번째 경로인 마하 나와라타 자신이 직접 점령한 육지 군대는 서쪽에서 아유타야로 접근하기 위해 수판부리를 통해 진군하게 됩니다.

- 두 번째 항로인 밍이 카마니 산다가 이끄는 강기단은 차오프라야 강을 타고 톤부리와 논타부리를 통과해 남쪽에서 아유타야로 접근했습니다.

마하 나와라타와 그의 주력 부대는 아유타야 서쪽의 시국에서 차오프라야 폴라텝이 지휘하는 6만 명의 샴 군대와 만나 시국 전투를 벌였습니다. 그러나 3대 1로 우세한 버마군이 더 많은 수의 샴군을 격퇴했고, 버마군은 이를 "조각조각조각"[55]하여 남아있는 샴군을 수도로 후퇴시킬 수밖에 없었습니다.[4] 마하 나와흐타는 아유타야에 예정대로 도착했습니다. (1760년 알라웅파야의 4만 명이 아유타야에 도착하는 데는 3개월 반이 걸렸고, 마하 나와흐타의 2만 명이 합류하는 데는 2개월이 걸렸습니다.) 그러나 그는 티하파테의 북쪽 군대를 보지 못했고, 고갈된 군대와 또 다른 큰 전투를 벌이고 싶지 않았기 때문에, 도시의 북서쪽으로 물러났습니다. 그는 공백기를 이용해 샴 징집병들로 대열을 채웠습니다.[54]

아유타야에 대한 버마의 접근법

밍이 카마니 산다(Mingyi Kamani Sanda)와 그의 함대는 차오프라야(Chao Phraya) 강을 통해 진행하여 아유타야의 주요 수로 검문소가 있는 아유타야(Ayutthaya)에서 남쪽으로 약 5km 떨어진 방사이(Bangpa-in 지구)에 위치했습니다. 대승을 거둔 시국 전투가 끝난 후, 마하 나와흐타는 아바에서 신변신왕에게 아유타야 서쪽의 모든 도시를 정복하고 아유타야 외곽에 이미 자리를 [29]잡아 북쪽에서 네묘 티하파테가 합류하기를 기다렸다고 알렸습니다. 신변신왕은 우다웅자의 후임으로 밍이 만야를 타보이의 새 총독으로 임명하여 버마인들이 타보이를 장기적으로 지배하고 있음을 의미했습니다. 버마 왕은 또한 빈냐 세인이 지휘하는 2,000명의 몬 연대를 보내 추가 병력으로 합류시켰습니다. 앙통에서 네묘 티하파테는 앙통에서 아유타야까지 현대의 흐롱 방까오 운하가 될 차오프라야 강의 옛 루트를 통해 군대를 진군했습니다. (차오프라야 강의 옛 루트는 무심코 앙통에서 파목까지 새로운 운하를 파면서 우회되었습니다.) 그 오래된 길은 점차 새로운 길에 유리하게 말라버렸고, 방콕 초기에 이르러서는 더 작은 방개운하가 되었습니다. 네묘 티하파테는 1766년 1월 20일 아유타야 주변에 도달했고([29]타보드웨 1127년), 마하 나와라타의 군대와 접촉했습니다.[42] 네묘 티하파테는 아유타야에서 북쪽으로 약 7킬로미터 떨어진 박남프라솝(버마어로 Panan Pathok, 현재의 방파한 지역)에서 자리를 잡았습니다.

1766년 1월, 타보이와 치앙마이 열을 포함한 버마의 모든 주요 부대는 아유타야에 세 방향으로 접근했습니다.

- 네묘 티하파테는 2만 명의 버마-란나-라오 군대와 함께 아유타야 북쪽의 박남프라솝에 진을 쳤습니다.

- 마하 나와흐타는 2만에서 3만 명의 군대를 거느리고 아유타야 서쪽의 시국에 진을 쳤습니다.

- 밍이 카마니 산다는 마하 나와라타의 지휘 하에 아유타야 남쪽의 방사이에 함대를 배치했습니다. 그는 빈야 세인의 몬 연대와 함께 했습니다.

변두리 전투 (1766년 1월)

북부 전선: 박남프라솝 전투

1766년 1월, 네묘 티하파테의 주요 버마 치앙마이 기둥이 차오프라야 강의 옛 루트를 통해 아유타야에 접근하고 있을 때, 만 명의 병력과 함께 수상 차오프라야 프라하클랑의 지휘 아래 샴 군대를 육로와 강으로 보냈다.버마 연대기에 따르면, 아유타야 북쪽의 팍남프라솝(파난파톡)에서 버마족의 진격을 저지하기 위해, 000명의 사람들이 있습니다.[29] 네묘 티하파테는 1766년 1월에 박남프라솝에서 북서쪽으로 약 2.4마일[29] 떨어진 롭부리 강에서 샴 군대를 만나 박남프라솝 전투를 벌였습니다. 태국 연대기는 샴 군대의 규율 없는 비효율성을 강조했습니다. 네묘 티하파테는 이 전투에서 프라흘랑의 샴 군대를 완파하여 샴 측에 큰 사상자와 손실을 입혔습니다. 프락랑과 그의 남은 군대는 아유타야로 물러났습니다. 그러자 네묘 티하파테는 아유타야 북쪽의 박남프라솝에서 진군하여 자리를 잡을 수 있었습니다. 버마군은 시아파 병사 1천 명, 코끼리 2백 마리, 총 500여 발, 작은 배 300여 척을 나포했습니다.[29]

1766년 1월, 박남프라솝에서 1차 시암인들이 패배한 지 3일 후, 에카 왕은 차오프라야 프라흐랑 휘하의 또 다른 군대를 보내 박남프라솝에서 버마인들을 쫓아내려고 했습니다. 이번에는 수많은 아유타야인들이 호기심에 샴 군대를 따라 전투에 나서기도 했지만 버마와 샴의 전투를 지켜보기만 했습니다. 네묘 티하파테는 버마 군을 이끌고 1만 명, 코끼리 100마리, 말 1000마리를 이끌고 샴족과 교전을 벌였습니다.[29] 태국 연대기에 따르면 네묘 티하파테는 샴인이 후퇴할 것이라고 생각하도록 유인했습니다. 수상하지 않은 샴인은 박남프라솝에 서있는 버마인들에게 직접 달려들었지만, 매복을 당하고 측면에서 압도당했습니다. 샴족은 박남프라솝에서 두 번째로 큰 패배와 패배를 당했는데, 전사한 샴족 병사들의 시체가 전장에 흩어져 있었습니다. 호기심 많은 아유타야 전투 관람객들도 목숨을 잃었습니다. 버마인들은 전쟁 전리품으로 1,000명의 샴인과 100마리의 샴코끼리를 잡았습니다.[29]

서부 전선: 왓푸하오통 전투

1766년 1월 말, 박남프라솝에서 샴인이 패배한 지 닷새 만에, 샴인은 외곽에서 버마인을 공격하려고 또다시 시도했습니다. 에카왕은 5만 명의 군대와 400마리의 코끼리와 1,000발의[29] 총을 페차부리의 총독 프라야 페차부리 루앙(Bra Than, 버마 연대기로 브라탄이라 불림)과 프라야 탁(Praya Tak, 미래의 탁신왕) 휘하에 아유타야 서쪽의 시국에 있는 마하 나와라타를 공격하기 위해 최후의 노력을 기울였습니다. 시암군의 돌격대에 힘입어 마하 나와흐타는 두 개의 군대를 보내 응수하여, 각각[29] 2만 명, 100마리의 코끼리와 500마리의 말을 거느리고 네묘 곤나랏과 밍이 제야투를 거느렸습니다. 버마인들은 약 200년 전인 1569년 아유타야 1차 함락 후 버마왕 바인나웅이 아유타야 북서쪽에 세운 왓푸하오통 사원의 체디 탑에 자리 잡았고, 이는 1766년 1월 왓푸하오통 전투로 이어졌습니다. 샴 군대가 나와 체디 푹하오통 탑을 중심으로 버마 진지를 공격했습니다. 프라야 펫차부리와 프라야 탁은 새로운 전략을 펼쳤습니다.[29] 버마군의 모든 부대에 한 번에 돌격하는 대신, 샴의 지휘관들은 탑의 서쪽에 있는 밍이 제야투의 버마군 서진 연대를 선발하여 공격하기로 결정했습니다. 버마 대열에 합류한 수판부리의 샴 주지사는 자신의 옛 샴 동지들과 싸우기 위해 자원했습니다. 프라야 페차부리는 수판부리 전 주지사와 개인적인 전투를 벌이기 위해 도전했습니다. 펫차부리 총독(시암을 위해 싸운 것)과 수판부리 총독(버마를 위해 싸운 것)이 코끼리 결투를 벌였습니다. 그러나 망명한 수판부리 총독은 결국 샴의 총격으로 사망했습니다.[29]

서쪽 날개의 밍이 제야투는 샴족의 맹렬한 공격에 직면하여 패망의 위기에 처했습니다. 밍이 제야투는 후퇴를 가장하기 위해 뒤로 물러나기로 결심하고 탑의 동쪽으로 이동하여 후방의 샴을 성공적으로 따돌렸습니다. 네묘 곤나랏은 밍이 제야투의 움직임을 보고 군대를 몰아 소란에 가담했습니다. 샴족은 전후방에서 공격을 받아 둘로 갈라져 포위되어 패퇴했습니다. 프라야 펫차부리와 프라야 탁은 아유타야 성채로 후퇴했습니다. 버마인들은 2,000명의 샴인, 200마리의 샴코끼리, 200마리의 샴포를 잡았습니다.[29] 그 후 벌어진 전투는 수천 명의 병력을 가진 샴 군대의 상당 부분을 전멸시켰고, 나머지는 포로로 잡혔습니다. 남아있던 샴 군대는 도시로 후퇴하여 성문을 닫았습니다.[7][56]

전투가 끝난 후 시국의 마하 나와흐타는 버마를 위해 전쟁에서 사망한 수판부리의 샴 총독을 칭송했습니다.[29] 마하 나와흐타는 밍이 제야투가 적들 앞에서 몸을 움츠리고 후퇴함으로써 버마 측에 손실을 초래하는 경솔한 움직임을 함으로써 계엄령을 어겼으며, 따라서 사형을 받아야 한다고 지적했습니다. 그러나 네묘 곤나랏과 다른 버마인 지휘관들은 밍이 제야투의 결정은 그의 부대가 샴족의 공격을 많이 받았기 때문에 상황을 살리려는 필사적인 시도에서 이루어졌다고 말하며 밍이 제야투를 옹호했습니다. 그러자 마하 나와라타는 밍이 제야투가 법에 의해 여전히 죄가 있지만 동지 사령관들의 간청만으로 밍이 제야투를 용서하고 살려주겠다고 말했습니다.[29]

방라찬 진격

1766년 2월, 네묘 티하파테 휘하의 치앙마이 버마 종대가 북쪽에서 앙통까지 휩쓸면서 아유타야의 북쪽 외곽에서 진지를 차지하고 전투를 벌였습니다. 네묘 티하파테가 아유타야를 포위하고 있을 때, 방라찬의 시아파 마을 사람들의 지역 저항이 그의 후방에 나타났습니다. 방라찬 혹은 방라잔 수용소 마을은 전쟁 초기 이후 버마 침략자들에 대항한 첫 번째이자 유일한 성공적인 운동이었습니다. 방 라찬은 엘리트가 아닌 평민들이 이끌었습니다. 그것은 샴 왕실 연대기에 기록된 아주 적은 수의 일반적인 행동 중 하나였습니다. 방라찬 마을 사람들의 이야기는 버마 연대기에는 전혀 찾아볼 수 없었는데, 아마도 방라찬 저항이 존재하더라도 버마 본대 군대에 사소한 위협이 되었기 때문일 것입니다. 방라찬 이야기는 1795년에 현존하는 가장 이른 시기에 애국적인 어조로 쓰여진 태국 연대기의 버전으로 여러 번 언급되었습니다. 방라찬의 이야기는 20세기[57] 초의 민족주의 역사학에 의해 확장되었고 태국 민족주의를 현대에 계속 영감을 주었습니다.

쓰러진 샴 마을의 주민들은 숲으로 도망치거나 버마 군 복무에 들어갔습니다. 방라찬 마을 사람들은 버마의 주요 부대보다는 위셋 차이찬에서 현지 버마 수비대와 싸웠습니다. 수판부리 출신의 고승 프라 아차른 탐마초트는 방 라찬의 왓 포토톤 사원에 거주하기 위해 이사를 왔고,[58] 많은 신도들을 끌어들였습니다. 1766년 2월까지, Wiset Chaichan, Singburi, Sankhaburi를 포함한 그 지역의 많은 마을의 난민 샴족들이 Tammachot 스님을 중심으로 방라찬에 모였습니다.[49] 타이 연대기에 따르면, 나이 탄이 이끄는 한 무리의 샴인들은 버마인들의 대우에 불만을 품고 돈과 가족들에게 갈취당했다고 합니다.[49] 그 후 나이 탄은 그의 무리를 이끌고 버마 관리들을 다수 죽이고 방라찬에서 탐마초트 수도사와 합류하기 위해 도망쳤고, 1766년 2월/3월 방라찬 캠프가 시작되었습니다. 방라찬 봉기가 일어날 무렵, 버마 본대는 아유타야 외곽에 이미 자리를 잡았습니다.

나이 탄은 방 라찬 수비대의 지도자였고, 탐마초트 수도승은 정신적 지도자로서 방 라찬 전사들에게 마법의 부적을 매혹시키는 역할을 했습니다.[49] 나이 탄은 방라찬에서 그의 위치를 강화하고 전투를 위해 400명의 병력을 모았습니다. 태국의 전통에 [59]따르면 방라찬은 1766년 2월부터 6월까지 5개월 동안 8번의 버마 공격을 견뎌냈습니다. 위셋차이찬의 버마 군부대는 500명의 병력으로 첫 번째 공격을 가했고, 두 번째 공격은 700명의 병력으로 세 번째 공격은 900명으로 방라찬이 격퇴했습니다. 1766년 3월의 네 번째 공격은 샴인의 승리로 기억됩니다. 1,000명의 버마군이 방라찬에게 접근했습니다. 현재 600명의 병력을 가진 나이 탄은 오늘날 앙통의 사생하에 있는 운하에서 그의 동료들을 이끌고 버마와 싸웠습니다. 버마인들은 다시 격퇴당했고 버마인 사령관은 살해당했습니다. 그러나 방 라찬의 지도자 나이 탄은 무릎에 총을 맞아 무력해졌습니다. 그 후 지도부는 또 다른 샴 평민인 Nai Chan Nuad Kheo ('콧수염 난 사람')에 의해 넘겨졌습니다.

방 라찬 진군의 초기 성공 이후, 버마인들은 더 큰 군대를 보내기로 선택되었습니다. 타보이 출신의 시트케가 1,000명이 넘는 버마 남성들의 여섯 번째 물결을 이끌었습니다. 방라찬은 아유타야에게 대포 2문을 요청하여 방어에 박차를 가했습니다. 그러나, Ekkath 왕은 방라찬이 버마에 함락될 경우, 귀중한 아유타야 대포가 버마의 손에 넘어질 것을 우려하여 방라찬에게 대포를 허락하지 않기로 결정했습니다.[49] 프라야 라타나티벳 궁정장관은 방 라찬에게 가서 방어자들이 청동으로 만든 대포를 던지는 것을 도왔습니다. 1,000명의 버마군의 7번째 공격은 나이찬이 이끄는 방라찬에 의해 다시 격퇴되었습니다.

방라찬과 버마인 사이의 전쟁은 1766년 4월에서 5월 사이에 시암의 몬족 난민인 Thugyi가 버마와 협력하여 방라찬을 함락하기 위해 자원하면서 시작되었습니다. (Ayutthaya가 멸망한 후 버마군이 시암을 떠났을 때, 이 Thugyi는 Ayutthaya의 작은 버마 수비대를 맡게 되었습니다.) 투기는 허허벌판에서 샴과 대결하지 않고 외양간에서 자신을 강화함으로써 새로운 전략을 즉흥적으로 세웠습니다. 나이 찬은 방라찬 전사들을 이끌고 투기를 공격했지만 몬 사령관을 쫓아내지 못했습니다. 투기는 (8번째이자 마지막으로) 방라찬을 공격하고 대포를 발사하여 많은 방라찬 마을 사람들을 죽이고 5월 방라찬 전투로 이어졌습니다. 프라야 라타나티벳은 두 개의 대포를 가까스로 던졌지만, 그것들은 고장이 나서 작동하지 않았습니다. 방라찬의 지도자 나이 찬이 전투에서 총에 맞아 사망했습니다. 그 후 라타나티베트는 포기하고 아유타야로 돌아갔습니다. 방라찬은 1766년 6월 20일([59]음력 8월 2일)까지 버텼는데, 방라찬 진영은 5개월 동안 8번의 버마 공격을 견디고 마침내 버마에 함락되었습니다. 방라찬 마을 사람들은 결국 흩어졌고 저항은 끝이 났습니다.

제1차 중국의 버마 침공 (1765년 12월 ~ 1766년 4월)

운남과 버마의 국경을 넘나드는 무역이 성행하던 버마-중국 국경지대의 샨족과 타이누아족에서는 버마족과 중국인의 세력권이 중첩되어 있었습니다.[60] 18세기 초반 버마 툰구 왕조의 세력이 쇠퇴하면서 청나라는 이라와디 계곡의 모가웅과 바모, 흐센위, 타이루 십송판나 등 국경을 넘는 타이 국가들에 영향력을 행사했습니다. 이 샨족 국가들은 버마와 중국 사이의 완충 역할을 했고, 또한 한 개 혹은 두 개의 강대국에 공물을 바쳤습니다.[15] 그러나 버마가 새로 건국된 콘바웅 왕조의 알라웅파야 아래서 다시 부활하면서, 버마는 샨 주들에 대한 지배권을 되찾았고, 국경에서 중국-미얀마 분쟁으로 이어졌습니다. 1762년 버마는 징마, 멍딩, 흐센위를 정복했습니다. 같은 시기에 겅퉁에서는 두 명의 왕위 경쟁자인 사오몽흐삼과 그의 조카 사오핀 사이에 내전이 일어났습니다.

1765년 신변신왕은 아유타야를 정복하려는 계획의 일환으로 네묘 티하파테를 보내 란나를 토벌하고 평화롭게 했습니다. 또한 1765년에는 버마와 겅퉁의 연합군이 중국의 종주권 하에 있던 [61]십송판나를 공격했습니다. 이전에 청나라는 연합한 원주민 타이족 족장들이 버마족의 침략을 스스로 막아내도록 함으로써 불간섭주의 정책을 추진했습니다.[61] 그러나 1765년 영의총독 류자오(劉藻)는 원주민 타이 세력이 버마에 대해 효과가 없다고 생각하여 청나라의 본진인 녹기군을 배치하여 버마의 공격을 막아내는 대안적인 정책을 시도했습니다. 중국과 미얀마의 긴장이 고조되자 버마 조정은 샨 국경을 봉쇄하여 윈난 상인들이 평소 하던 장사를 할 수 없게 만들었습니다.[60] 윈난성-중국 상인들은 버마 국경 바리케이드를 뚫고 강제로 진입해 두 사건이 발생했는데, 이 사건으로 중국 상인 한 명이 바모에 투옥되고 또 다른 한 명이 겅퉁에서 사망했습니다.[18] 이에 자극을 받은 윈난성 중국 당국은 이런 사소한 사건들을 군사적 처벌의 빌미로 삼았습니다.

1765년 중반 네묘 티하파테가 아유타야를 침공하기 위해 란나를 떠난 후, 류자오는 1765년 12월 녹색 표준군에서 3,500명의[61] 병력을 보내 겅퉁을 공격했고,[35] 이로 인해 중국의 첫 버마 침공이 있었습니다. 그러나 중국의 침략자들은 버마의 사령관 네묘시투에 의해 겅퉁에서 쉽게 격퇴되었습니다. 건륭제는 중국군이 겅퉁에서 패배했다는 소식을 듣고 류조를 해임하고 대신 양잉주(楊應琚)를 융의의 새 부왕으로 임명했습니다. 그러자 류자오는 죄책감과 수치심으로 자살을 했습니다. 전투가 격화된 버마군이 결국 포위군을 쫓아냈지만, 버마는 현재 세계에서 가장 큰 군대를 보유한 두 개의 전선에서 전투를 벌이고 있었습니다.[62] 그럼에도 신변신은 국경 분쟁을 저급한 전쟁으로 억제할 수 있다고 생각했던 것으로 보입니다. 그는 중국 국경을 따라 겅퉁, 겅훙, 카웅톤에 버마군 주둔지를 보강했음에도 불구하고 시암에 주둔한 군대에 대한 회상을 거부했습니다.[citation needed]

샴프러티즈

같은 방어전략

아유타야는 1760년 알라웅파야의 침공 이후 사용하지 않은 방어 시스템을 수리하고 다시 활성화했습니다. 그러나 인력 통제의 비효율성은 계속해서 샴의 방어 능력을 괴롭혔습니다.[26] 효과적인 인력 동원과 강력한 군사적 리더십은 16세기처럼 존재하지 않았습니다. 변방 총독들은 반란을 일으키기 쉽다는 이유로 군사력을 박탈당했습니다.[23] 버마의 진격을 저지하기 위해 샴 군대를 파견했던 에카 왕은 모두 패배하고 실패했습니다. 버마인들의 전술에 대한 전략이 부족하고 미숙했던 샴인 지휘관들. 아유타야는 버마족이 침입하자 주변 도시들을 점령하기 위해 부질없고 최소한의 시도를 했습니다. 아유타야 궁정은 아유타야 시를 방어하기 위해 그들의 총독을 포함한 주변 도시들로부터 병력을 모집했습니다. 이로 인해 주변 지역은 버마 정복으로 빠르게 함락되면서 방어력이 더욱 떨어졌습니다. 1766년 1월 박남프라솝과 왓푸하오통에서 버마의 승리로 그들은 아유타야 외곽에 발을 들여놓아 샴 왕가 도시를 포위할 수 있었습니다. 패배에 시달린 아유타야는 전통적인 수비 전략을 구사할 수밖에 없었습니다. 시암은 교외에 있는 모든 사람들을 도시로 대피시키고, 도시의 문을 굳게 닫고 방어망을 설치했습니다.

샴 방어 전략은 아유타야의 도시 성벽의 난공성과 샴 우기의 도래에 의존했습니다. 버마와 시암 사이의 전통적인 전쟁은 보통 1월에서 8월 사이의 건기에 행해졌습니다. 비는 5월에 도착했고 물은 9월에 오르기 시작했고 11월에 절정에 이르렀습니다. 홍수철이 되면 아유타야 외곽 지역이 침수되면서 엄청난 홍수의 바다로 변했습니다. 수위가 높으면 전쟁이 마비될 수 있기 때문에 어떤 침입자도 홍수기가 오면 아유타야를 떠나야 했습니다. 군인들은 홍수로 인한 편안함을 덜 느낄 것이고 식량이 손상될 것입니다. Ekkathat 왕과 그의 조정은 버마인들이 건기가 끝날 때 결국 물러날 것이라고 생각했습니다.[63] 그러나 버마 사람들은 다른 계획을 가지고 있었고 떠날 생각이 없었습니다. 신변신왕은 장마철에 단념되지 않고, 수 년에 걸쳐 시암을 정복하기 위해 그의 캠페인을 계획했습니다. 시암은 버마인들의 인내심이 바닥나기를 기다렸고, 위험한 장마철이 다가오면서 지쳤고, 결국 그들의 캠페인을 포기했습니다. 샴 사령부는 수도를 방어하기 위해 세심한 준비를 했습니다. 요새는 넓은 젖은 도랑이 있는 높은 벽돌 벽으로 구성되었습니다. 성벽에는 지난 버마 전쟁 때부터 비축하고 있던 수많은 총과 대포가 설치되어 있었습니다. 마침내, 그들은 과거에 그 도시를 한 번 이상 구했던 장마철의 도래에 돈을 댔습니다. 그들은 장마가 시작되고 대중원이 범람할 때까지만 버틸 수 있다면 버마족은 후퇴할 수밖에 없다고 믿었습니다.[4][56]

1766년 1월 버마인들이 아유타야에 접근하자 에카타왕은 아우툼폰 사원왕을 포함해 아유타야 외곽의 사원에 있던 모든 승려들을 아유타야 성벽 안으로 피신시켰습니다. 우툼폰은 왓 프라두 송탐 사원에서 아유타야 성채 안의 북쪽 벽에 인접한 왓 라차 프라디타산 사원에 거주하기 위해 이사했습니다. 우툼폰은 1760년 알라웅파야가 침공했을 때 수도사직을 떠나 전쟁을 지휘했지만 에카타트의 정치적 파장에 직면했습니다. 이번에도 우툼폰은 몇몇 샴 귀족들로부터 같은 일을 부탁받았지만 사원왕은 단호히 거절했습니다. 그가 성전을 떠나 시름을 청하기 위해 나갈 때마다, 웃툼폰은 그에게 나라를 구해달라고 간청하는 편지를 많이 받았지만, 웃툼폰은 그의 수도 생활을 고집했습니다.

아유타야 성벽과 무기고

아유타야 시는 차오프라야, 롭부리, 파삭 세 강이 합류하는 섬에 위치해 있으며, 자연 도시 해자 역할을 하는 물로 둘러싸여 있습니다. 16세기 버마-시마 전쟁 기간 동안 아유타야 시의 성벽은 벽돌과 돌로 재건되었고 사방의 강둑에 완전히 도달하기 위해 확장되었습니다. 외부 평화의 오랜 기간 동안 아유타야 성벽은 사용이 제한된 채 2세기 동안 서 있었습니다. 벽은 여러 번 개조되었습니다. 가장 중요한 사건은 나라이 왕 때 서양의 기술자들이 더 견고하고 강화된 양식의 성벽에 기여한 것입니다.[64] 1586년 이후 아유타야 시에는 1760년까지 거의 200년[21] 동안 침입자가 없었습니다. 아유타야 시의 성벽은 높이가 3와 2속(7미터)이고 두께는 2와(약 4미터)입니다. 최대 60개의 일반적인 도시 문이 있고 20개 정도의 큰 터널 문이 있어 많은 사람들이나 길들여진 동물들이 통과할 수 있습니다. 또한 강가 운송을 용이하게 하는 수문이 있습니다.

시암은 16세기에 포르투갈 사람들로부터 성냥갑 화기와 청동 대포의 생산법을 배웠습니다. 시암은 대포 주조를 위한 국내 용광로를 보유하고 있었고 유명한 대포 제조업체가 되었습니다. 그러나, 버마와 시암은 유럽인들로부터 독점적으로 수입될 그들만의 플린트락 머스킷을 생산할 수 없었습니다. 샴 정부는 서양에서 생산된 주철, 더 큰 구경의 대포를 대량으로 구입했습니다. 일부 대포는 길이가 30피트(9.1m)였고, 45kg의 공을 발사했습니다.[65] 샴인들은 초자연적인 수호신들이 대포 안에 존재한다고 믿었기 때문에 개별 대포를 종교적으로 숭배했습니다.[66] 시암은 또한 수백 대에 달하는 소형 경운기 대포를 전장에 사용하고 코끼리나 배에도 장착할 수 있었습니다.

아유타야는 많은 수의 화기를 보유하고 있었지만, 1765년부터 1767년까지 버마의 침략 기간 동안 그것들은 충분한 잠재력을 발휘하지 못했습니다. 전쟁의 긴 공백은 그러한 총기들을 효과적으로 운용할 수 있는 기술을 가진 샴인들의 수가 적었다는 것을 의미했습니다. 태국 연대기에는 샴 사람들이 자신의 대포를 잘못 다루거나 목표물을 놓치는 일은 없다고 나와 있습니다. 1767년 마침내 버마인들이 아유타야를 점령했을 때, 그들은 왕실 무기고에서 1만개가 넘는 새로운 머스킷과 탄약을 발견했고, 14개월간의 포위 공격에도 여전히 사용되지 않았습니다.[67] 한편 버마 사람들은 적들에게 가장 큰 피해를 입히기 위해 장인정신 훈련을 강조했습니다. 1759년, 알라웅파야 왕은 그의 총사들에게 플린트락 화기를 적절하게 사용하는 방법에 대해 지시하는 왕실 칙령을 발표했습니다.[35] 버마 군인의 60퍼센트가 플린트락 머스킷을 운용한 것으로 추정됩니다.[68]

아유타야 공방전 (1766년 1월 ~ 1767년 4월)

얼리 공성전

1766년 2월, 버마 침공군은 아유타야의 서쪽과 북쪽에 각각 두 명의 보교크 사령관 마하 나와라타와 네묘 티하파테가 진을 치고 아유타야를 포위했습니다.

- 마하 나와흐타는 2만 명이 넘는 버마인 타보이 부대와 네묘 곤나랏, 밍이 제야투, 밍이 카마니 산다 등 부하 지휘관들과 함께 아유타야 서쪽으로 약 10km 떨어진 시국에 주둔했습니다.

- 네묘 티하파테(Nemyo Thihapate)는 아유타야(Ayutthaya) 북쪽으로 약 7km 떨어진 박남프라솝(Paknam Prasop)에 본부를 두고 2만 명 이상의 버마인 란나(Ranna) 기둥을 가지고 있습니다.

버마군 사령부는 장마철이 4개월도 채 남지 않았다는 사실을 깨닫고 처음에는 도시 성벽을 향해 몇 차례 공격을 가했습니다. 하지만 그 장소는 너무 강하고 방어가 너무 잘 되어 있는 것으로 판명되었습니다. 도시 밖의 수많은 울타리 때문에 버마 사람들은 성벽 근처에도 접근할 수 없었고, 접근한 사람들은 꼭대기에서 머스킷 총에 맞아 잘렸습니다. 버마 사람들은 이제 도시 주변에 움푹 패인 줄을 그었고, 기근으로 그것을 줄일 준비를 했습니다. 그러나 아유타야 내부의 샴은 포위 초기 단계에서 꽤 잘 발사되었습니다. 프랑스 선교사가 "거지들은 혼자 굶주림에 시달렸고 일부는 굶어 죽었다"고 언급한 것처럼 도시 내부에는 식량 공급이 풍부했습니다. 아유타야 성채에서는 여느 때처럼 생활이 이어졌습니다. 아유타야에 대한 버마의 봉쇄는 동쪽에서 상대적으로 인적이 적었는데, 나중에 아유타야가 여전히 동쪽 경계를 통해 외부와 소통할 수 있었다는 것을 알 수 있습니다. 이 버마-시암 전쟁은 그 후 지구력 싸움이 되었습니다. 아유타야에서는 1766년 2월부터 9월까지 7개월 동안 큰 전투가 일어나지 않았습니다.

동부 전선: 박남 요타카 전투

1766년에 서부와 북부 시암은 버마의 점령하에 들어갔지만 동부 시암은 여전히 손상되지 않은 채로 남아 있었습니다. 1765년 중반부터 에카타트의 반항적인 이복 형제인 크롬마 무엔 테힙히트 왕자는 에카타트 왕의 명령에 의해 샴 동부 해안의 찬타부리에 정치적으로 구금되었습니다. 그곳에서 프린스 테힙 히트는 많은 수의 동부 샴 추종자들을 끌어 모았습니다. 1766년 중반 아유타야의 상황을 알게 된 티피히트는 찬타부리에서 부하들을 모아 쁘라친부리로 이주하기로 결정하고 자리를 잡았습니다. 이미 저명한 정치인이었던 Thepphit 왕자는 시암에서 반미얀마 운동의 새로운 집결지가 되었습니다. 쁘라친부리, 나콘나옥, 촌부리, 방라멍, 차충사오에서 온 동부 샴인들은 쁘라친부리에서 테힙히트 왕자에게 집결했습니다. 테피히트 왕자는 오늘날 프라친부리 반상에 있는 방파콩 강과 나콘나요크 강이 합류하는 지점에서 프라친부리 남서쪽으로 약 30km 떨어진 박남요타카에 요새를 짓고 군대를 모아 아유타야에서 포위하고 있는 버마인들을 공격했습니다. 쁘라친부리에 있는 피프히트의 장소에는 수만 명의 샴 전쟁 난민들이 수용되었습니다.[49] 샴 왕자는 2천 명의 선봉군을 일으켜 아유타야로 진군할 준비를 하고 샴 왕성을 구원할 것을 선언했습니다.[27]

테힙히트 왕자의 봉기 소식이 아유타야에 이르렀을 때, 많은 샴 귀족들과 그 부하들이 아유타야를 떠나 동쪽의 프라친부리에 있는 테힙히트와 합류하기 위해, 프라야 라타나티베트 궁정장관과 다수의 지휘관을 포함했습니다. 테핀 왕자의 봉기 동기는 아마도 애국적인 의도와 정치적인 의도에서 비롯되었을 것입니다. 테피히트를 절대 믿지 않을 에카타 왕은 그의 이복동생을 토벌하기 위해 여러 군대를 보냈습니다. 마하 나와흐타와 네묘 티하파테도 동쪽으로 버마군을 보내 티하파테를 진압했습니다. 버마군은 박남요타카에서 친왕 테힙을 공격했고, 1766년 9월 박남요타카 전투로 이어졌습니다. 버마군에 의해 티피히트 왕자의 동부 샴 연대가 전멸되었고, 티피히트 왕자는 북동쪽으로 도망쳤습니다. 버마의 침략자들에 대한 동부의 저항은 결국 분산되었습니다. 그 후 버마인들은 프라친부리와 방파콩강 차충사오의 박남 촐로에 정착했고, 동부 시암에 버마인들이 주둔하게 되었습니다.

테피히트 왕자와 프라야 라타나티베트를 포함한 그의 추종자들은 북동쪽으로 도망쳤습니다. 그러나 라타나티베트는 병에 걸려 죽었습니다. 피피히트는 그의 목사를 위해 장례식을 치렀고 나콘 랏차시마(코랏)로 이동했습니다. 호랏의 총독 프라야 나콘 랏차시마는 테핀 왕자를 정치적 위협으로 간주하고 왕자를 체포하겠다고 위협했습니다. 그 후 1766년 9월, 그의 아들 프라용 왕자를 보내 소규모 군대를 이끌고 호랏 총독을 암살했습니다. 테피히트 왕자는 그 후 나콘랏차시마에서 권력을 잡았습니다. 그러나 5일 후 살해된 호랏 총독의 동생 루앙팡은 피마이 총독 프라피마이에게 도움을 청하고 전사한 형에게 복수하기 위해 병력을 동원했습니다. 호랏시는 루앙팡에게 함락되었고, 루앙팡은 왕자 프라용과 테피히트의 다른 아들들을 죽였습니다. 루앙팡은 또한 테힙히트 왕자를 처형할 것을 제안했지만, 프라 피마이는 테힙히트 왕자를 자신의 감시하에 피마이 마을로 데려갔습니다.[49]

버마 포위전

1766년 9월, 버마군은 마하 나와라타와 네묘 티하파테와 함께 아유타야 성벽에 접근하여 도시를 포위했습니다.

- 서부 전선: 마하 나우라흐타는 아유타야 성벽에서 불과 500미터 떨어진 왓 타카롱 사원에 선봉을 이끌고 시국에서 2세기 전 버마 왕 바인나웅이 세운 탑인 왓 푸카오통 사원으로 이동했습니다.

- 북부 전선: 네묘 티하파테는 박남프라솝에서 아유타야에서 북쪽으로 약 5킬로미터 떨어진 포삼톤으로 이동했습니다. 포삼톤은 몬 난민 공동체의 장소였습니다.[69] 버마 사람들은 포삼톤의 몬족을 노예로 삼아 식량을 공급받아 버마 군대에 합류시켰습니다.[69]

버마 군은 1766년 9월 14일 아유타야 성벽에 도달했습니다. 아유타야는 군대를 보내 와트 타카롱에서 버마인들이 진을 치는 것을 막았지만 또다시 패배했습니다. 버마군이 샴 대포의 사정권 안에 들어옴에 따라, 샴인들은 도시의 북서쪽 구석에 있는 샴 삿캅 요새에서 서쪽의 왓 타카롱에서 버마 강 함대로 대포를 발사하려고 시도했습니다. 샴 대포가 직격탄을 맞아 버마 보트[70] 2척에 타고 있던 여러 명이 숨졌지만 대포 자체가 부서져 사용할 수 없게 됐습니다.[49]

1766년 9월, 샴의 방어자들은 버마인들이 떠나지 않을 것이라는 것을 깨달았습니다. 시간이 흘러 샴인이 항복할 기미가 보이지 않자 무서운 장마철이 다가오면서 버마군 사령부는 경종을 울렸습니다. 몇몇 고위 지휘관들은 침공을 취소하라고 조언했습니다. 그러나 마하 나우라흐타는 침략을 계속하기로 결정했고, 그의 동료 티하파테는 그를 지지했습니다. 버마군 사령부는 이제 높은 지대에 배를 모으고 제방을 쌓아서 강물의 상승에 대응할 준비를 했습니다.[56] 마하 나와흐타는 아유타야 교외의 논에서 벼를 재배하여 식량을 생산하도록 명령했습니다.[29] 비가 왔을 때 도시 주변의 버마군의 방어선이 솟아오르는 강물에 삼켜졌습니다. 버마 사람들은 이제 도시 주변의 인공 섬에 매달린 여러 개의 군단으로 나뉘었습니다.[56] 적들이 고립된 진영으로 흩어진 것을 보고 샴인들은 배를 타고 그들을 공격했습니다. 버마 사람들은 또한 많은 배를 가지고 있었고, 샴의 배들을 현물로 만났습니다.

남부 전선: 왓 상카왓 전투

1766년 11월, 아유타야를 둘러싼 홍수는 버마인과 샴인 모두 배로만 항해할 수 있었기 때문에 최고조에 달했습니다. 에갓은 그를 지휘관 프라야 벳차부리 루앙에게, 프라야 탁을 왓 야이 자이몽콘 사원에[49] 임명했습니다. 그는 만 명의 사람들과 함께 성벽의 남동쪽에 있는 와트 야이 자이몽콘 사원에 배치했습니다. 방사이에서 출발한 버마 함대가 아유타야에 남쪽에서 접근했을 때, 페차부리 루앙과 프라야 탁은 샴 함대를 항해하여 아유타야의 남동쪽 약 2킬로미터 지점에 있는 왓 상카왓 사원 근처에서 버마 함대를 만나게 되었고, 이는 1766년 11월 왓 상카왓 전투로 이어졌습니다. 버마족과 샴족이 서로의 배에 뛰어올라 육탄전을 벌이면서 치열한 전투가 이어졌습니다. 샴의 사령관 프라야 페차부리는 버마 군함 20척에 둘러싸여 있었습니다.[29] 응가 산 툰(Nga San Tun)이라는 이름의 버마 무장괴한이 프라야 페차부리(Praya Petchaburi)를 잡으려고 배를 젓고 있었습니다. 프라야 페차부리(Praya Petchaburi)는 응가산툰(Nga San Tun)의 배에 올라 그의 검으로 버마 무장괴한들을 죽일 준비를 했습니다. 응가산툰은 쁘라야 펫차부리를 숫막대로 내리치며 빠른 행동을 취했습니다.[29][43] 태국 연대기에는 프라야 페차부리가 머스킷 총에 맞아 죽은 채로 쓰러졌다고 쓰여 있지만 버마 연대기에는 브라 탄으로 알려진 프라야 페차부리가 생포되었다고 나와 있지 않습니다. 그들의 지도자가 죽은 것으로 추정되는 가운데, 샴인들은 당황하여 물러났습니다. 그러나 프라야 탁은 대부분의 전투에서 한가한 상태였고, 그의 동지 프라야 펫차부리를 구출하기 위해 관여하지 않았습니다.[49] 버마 사람들은 수만 명의 샴인 포로를 잡았습니다. 마하 나와흐타는 샴 포로들에게 음식과 은신처를 제공했습니다.[43] 패전 후, 프라야 탁은 아유타야 성채로 돌아가지 않기로 결정하고, 대신 도시 해자 건너편 동쪽 성벽에서 떨어진 왓 피차이송크람 사원에 군대를 주둔시켰습니다.

북부 전선: 포삼톤 전투

1766년 11월, 샴이 왓 상카와트에서 패배한 지 열흘 만에 에카 왕은 또 다른 군대를 보내 북쪽으로 네묘 티하파테를 공격했습니다. 네묘 티하파테는 수비 위치를 정리했습니다. 5,000명의 병력을 가진 2개 연대가 의인 마을(포삼톤으로 추정됨)의 롭부리 강 양쪽 둑에 [43]배치되어 매복을 기다리고 있었습니다. 네묘 티하파테는 시암의 함대를 함정으로 유인하기 위해 만 명을 더 보냈습니다. 만 명의 병력을 거느린 샴 함대는 코끼리 케다가 서 있는 아유타야에서 북쪽으로 불과 1킬로미터 떨어진 파이니에서 버마의 미끼 함대에 이끌려 북쪽으로 진격했습니다. 샴 함대는 매복 사실을 모른 채 티하파테의 함정으로 곧장 돌진했습니다. 설정된 지점에서 양쪽 강둑에서 버마군의 매복에 의해 샴 함대는 전멸되었고, 버마군은 많은 수의 샴인을 붙잡았습니다.[29]

버마 연대기에 따르면 1766년 11월 왓 상카왓과 포삼톤에서 두 번의 참패를 당한 후, 샴 궁정과 주민들은 자신들의 상황이 심각해진 것을 깨닫고 두려움과 불안에[29][43] 떨었습니다. 샴인들은 아유타야 시의 문들을 벽돌로 완전히 봉함으로써 영구적으로 폐쇄하기로 결정했고, 통과할 수 있는 유일한 방법은 밧줄을 이용해 벽을 넘는 것이었습니다. 어쨌든 포위망을 뚫으려는 샴인들의 시도는 성공하지 못했습니다. 이 시기에 버마 군대는 배가 도시로 보급품이 들어오는 것을 막는 동안 스스로 쌀을 재배했습니다. 장마철이 끝날 무렵, 도시는 식량이 부족해지기 시작했습니다.[56]

1766년 12월까지, 샴의 인력은 고갈되었고 아유타야는 단지 수천 명의 사람들을 전쟁터로 보낼 수 있었습니다. 아유타야는 또한 버마족과 싸우기 위해 외국인들을 모집하기 시작했습니다. 에카 왕은 아유타야의 남서쪽 왓 차이왓타나람 사원에 2,000명의 연대를 배치하고, 아유타야의 남동쪽 흐롱수안플루에[71] 있는 중국군 사령관 루앙 아파이피의 지휘 하에 2,000명의 중국군을 배치하여 버마를 격퇴하려는 또 다른 시도를 하였습니다. 1760년에 그의 중국 용병들을 버마와의 전투에 이끌었던 루앙 아파이힙. 1765년 10월, 네덜란드가 버마의 침략에 직면하자 공장을 포기하고 많은 무역 화물을 남겼기 때문에, 버려진 네덜란드 무역 공장에 그의 중국군 부대에 바리케이드를 친 아파이피함.[27]

프라야탁의 출발

프라야 탁은 개인 이름인 정신(鄭新)을 가진 테오슈족 출신의 샴 귀족이었습니다. 그의 아버지 정융(鄭鏞)은 샴 아내와 결혼한 중국 이민자였습니다. 상인이었던 정신은 1764년에 샴 관료 체제에 들어가 프라야 탁을 탁의 총독으로 임명했지만, 1년 후에 버마의 침략자들로부터 아유타야를 방어하기 위해 부름을 받았습니다. 프라야 탁은 전투에 적극적으로 참여했고, 1766년에 샴 계급에서 가장 중요한 지휘관 중 한 명이 되었습니다.

1766년 말까지, 샴인들의 상황은 절망적이 되었습니다. 버마 사람들은 우기에도 캠페인을 포기하지 않았고 1월에 물이 빠졌을 때 건기까지 버텼습니다. 아유타야는 버마의 포위자들을 상대로 식량과 인력을 고갈시켰는데, 이는 침략자들에 대한 저항이 점점 더 무익해졌기 때문입니다. 많은 필사적인 아유타야 시민들은 버마를 포위하는 버마인들에게 그저 항복했고, 그들은 그들에게 공정한 대우를 약속했습니다. 샴 지도부는 이 상황에 효과적으로 대처하지 못했습니다. 대중적인 믿음에 따르면, 프라야 탁은 이전에 모든 대포 사격은 왕이 직접 승인해야 한다고 명령했던 에카 왕으로서 허가받지 않은 대포 사격으로 사법 재판에 회부되었습니다. 프라야 탁은 또한 1766년 11월 왓 상카왓 전투에서 그의 동지[73] 프라야 페트차부리가 전사한 것에 대해 비난을 받았습니다. 이 사건들은 아유타야의 함락이 불가피하고 도시 안에서 버마인들에게 저항해도 소용이 없다고 확신하게 된 프라야 탁을 낙담시켰습니다. 왓 상카왓에서 패배한 후 프라야 탁은 아유타야 성채로 돌아가지 않고 아유타야 동쪽의 왓 피차이송크람 사원에 군대를 주둔시켰습니다.

아유타야의 동쪽 면에 대한 버마의 행동은 다른 면들보다 덜 집중적이었습니다. 1766년 말, 프라야 탁은 왓 피차이송크람 사원에 500명의[74] 중국계 태국인 신도들을 모았습니다. 1767년 1월 4일, 프라야 탁과 그의 추종자들은 동부 시암에서 새로운 위치를 찾기 위해 상대적으로 인적이 드문 버마 포위망을 동쪽으로 돌파했습니다. 같은 날 밤 아유타야 성채 안에서 큰 화재가 발생해 주택 1만여 채가 불에 탔습니다.

버마인들은 이전에 1766년 9월에 있었던 프린스 테피히트의 토벌 이후 동부 시암의 프라친부리와 차쳉사오를 점령했습니다. 프라친부리의 버마 수비대는 프라야 탁에 대항하여 오늘날의 우타이 지구 아유타야에서 동쪽으로 약 20킬로미터 떨어진 포사오한에서 중국-시암군과 만났습니다. 프라야탁은 버마인들을 이기고 쁘라친부리로 갔습니다. 차충사오에서 출발한 버마 함대는 프라친부리에서 프라야탁을 공격하기 위해 방파콩강 상류를 항해했습니다. 프라야 탁은 1월 10일 프라친부리 전투에서 버마족을 제거하기 위해 아유타야에서 대포를 빼앗았습니다. 동부 시암에서 버마군을 격퇴한 프라야 탁은 방파콩강 하류를 따라 파타야 촌부리로 내려가 1767년 1월 말 버마의 침공을 면한 동부 시암 해안의 라용에 정착했습니다.

에스컬레이션

신변신왕은 1765년에서 1767년 사이의 침략 기간 동안 시암에 발을 들여놓지 않았고, 그의 장군들이 정복을 하도록 허락했습니다. 버마군이 아유타야를 포위하는 동안 양잉주는 1766년 5월에 겅둥을 성공적으로 점령하고 [61]경쟁자인 사오핀을 겅둥의 통치자로 임명했습니다. 그 후 양잉주는 버마왕도 아바를 직접 겨냥하여 바모를 통해 버마 중심부로 침입할 계획을 세웠습니다. 첫 번째와 같은 또 한 번의 중국군의 침공을 예상하고 그에 따른 대비를 했던 신변신은 갑자기 늘어난 중국군의 침공군(첫 번째 침공에서 2만 5천 대 6천)에 놀라움을 금치 못했습니다. 그는 발라민딘에게 바모 근처의 카웅톤에서 요새화를 명령하고 마하 티하 투라를 보내 십송판나를 통해 후방의 중국 침략군을 공격했습니다. 양잉주 자신이 용창에서 지휘관을 맡고 있던 趙宏榜는 텐위에(모민)의 총독 자오홍방(鐵壁)을 보내 티에비(鐵壁) 고개를 통해 바모를 공격하도록 침공을 이끌었습니다. 자오훙방은 1766년 12월 바모를 손쉽게 함락하고, 카웅톤에 있는 발라민딘의 성채를 공격했습니다. 그러나 발라민딘은 중국군의 공격을 막아내고, 중국군이 병으로 약해질 때까지 시간을 벌었습니다. 중국인들은 군사적 행동보다 말라리아로 더 많이 죽었습니다.[60][75] 버마의 사령관 네묘 시투는 1767년 1월 자오훙방으로부터 바모를 빼앗았습니다. 버마의 총사들은 중국 기병들에게 큰 손실을 입혔습니다.[18] 윈난성의 관리 리시성(李時升)이 이끄는 또 다른 중국군은 화선위를 통해 침입했지만 서쪽에서 네묘시투와 동쪽에서 마하티하투라의 양쪽 측면에서 공격을 받았습니다. 이생은 용천(모운)으로 물러났습니다. 그러자 버마인들은 후퇴하는 중국군을 따라 중국 영토 내에 있는 롱촨을 포위했습니다.[76]

그 후 버마는 중국과 시암 두 전선에서 전쟁을 벌였습니다. 그러나 불같은 왕 신변신은 시암에서 온 군대를 다시 불러들이지 않으려 했고, 대신 샨 북부에 남은 군대를 청나라 전선으로 향하게 했습니다. 그러나 그는 시암에 있는 그의 지휘관들에게 빨리 도시를 점령하고 고국을 지키기 위해 필요한 대로 돌아오라는 명령을 보냈습니다.[77] 실제로, 그는 중국의 상황이 억제된 것처럼 보이자, 나중에 또 다른 지시를 샴 전선에 보내 포위전에서 "인내하라"고 지시했습니다.[78] 그러자 마하 나와라타는 아유타야가 많은 패배를 당했음에도 불구하고, 아유타야를 정복하기 위해서는 노력을 강화해야 한다고 말했고, 마하 나와라타는 또한 헤라바딘 마호사다 자타카에게서 모형을 얻어 아유타야에 지하 터널을 파고 들어가는 전술을 제안했습니다. 마호사다가 판칼라의 아름다운 딸 판칼라 칸디를 포함한 [29]판칼라 왕 쿨라니의 가족들을 인질로 잡기 위해 판칼라 시에 터널을 파고든 것입니다. 네묘 티하파테는 아유타야 북쪽 벽에 있는 포삼톤에서 코끼리 케다가 서 있는 파냐트로 이동했습니다. 네묘 티하파테는 파냐트에 있는 샴코트차 프라벳 왕궁을 불태우고 그곳에 탑을 세웠습니다. 버마인들은 아유타야 교외의 많은 샴 사원에서 벽돌을 해체하여 아유타야를 둘러싼 27개의[43] 전투탑을 건설했습니다. 높이는 7타웅(약 3미터, 미얀마 단위 참조), 둘레는 150타에서 300타까지 다양합니다. 버마의 탑들은 아유타야에게 발사할 대포를 들어올려 도시에 피해를 입혔습니다. 일부 토공은 성벽보다 높았으며, 대포가 도시와 궁전 자체에 발사되었습니다.[70]

남부 전선: 중국군과 포르투갈군의 저항

포르투갈 사람들은 16세기에 아유타야에 도착하여 아유타야의 성벽에서 남쪽으로 약 1.5킬로미터 하류의 반 포르투케트에 정착했습니다.[79] 포르투갈의 도미니카 수도사들은 16세기 말에 반 포르투케트에 성 도미니크 교회(산 피에트로 교회라고도 함)를 세웠고, 그 후 포르투갈의 예수회들은 1606년경에 근처에 산 파올로 교회를 지었습니다.[79] 그러나 포르투갈의 해양 세력이 쇠퇴하면서 아유타야의 가톨릭 교구들은 프랑스의 성직자들에게 넘겨졌습니다. 파리 외국 선교회 소속 프랑스 선교사들은 1662년 아유타야의 남쪽 해자에서 반 포르투케트 서쪽으로 4킬로미터 떨어진 곳에 신학교인 성 요셉 교회를 세웠습니다. 성 요셉 교회는 또한 시암의 사도 비카르들의 거주지이기도 했는데, 그들은 시암의 가톨릭 신자들에 대한 권위를 가지고 있었는데, 그들 대부분은 포르투갈인들이었습니다. 1767년 타클랑의 주교 피에르 브리고는 성 요셉 교회에 거주하는 시암의 사도직을 맡았습니다. 시암의 포르투갈인들은 "크레올(creole)"과 "메스티조(mestizo)"라는 용어로 불렸기 때문에 현지 샴인들과 많이 섞였습니다.[79] 그들은 용병, 머스킷총사, 포병으로 [79]총기와 포병을 운용했습니다.

18세기 초 명나라가 멸망하고 시암과 청나라의 무역 활동이 증가하면서 많은 중국인들이 시암에 정착했습니다. 첫 번째 도착자는 호키엔 화교 상인들로 아유타야의 남동쪽 모퉁이인 아유타야 성벽 안쪽의 나이카이(內街)로 알려진 퐁페트 요새에 정착하여 그곳을 부유한 시장으로 만들었습니다. 후에 덜 혜택을 받은 테오슈 중국인들은 동남쪽 벽 밖에서 소란스럽고 평판이 좋지 않은 흐롱 수안 플루로[79] 강등되었습니다.

아유타야 궁정은 도시를 방어하기 위해 현지 중국인들과 포르투갈인들을 징집했습니다. 1766년 11월, 버마 함대가 아유타야의 남쪽 면에 접근했을 때, 반 포르투케트에 있던 포르투갈인들은 도시 요새로부터 고립되어 버마인들에 대항하는 저항의 거주지가 되었습니다. 1766년 11월 13일, 버마인들은 성 요셉 교회를 공격했지만 가톨릭 신자들에 의해 격퇴당했습니다. "그들은 대학을 습격하려고 시도한 버마인 무리를 습격했습니다."[79] 1767년 2월, 클롱수안플루의 청나라 요새와 반포르투켓의 포르투갈 주둔군이 남쪽의 주요 방어선이었습니다. 하지만, 300명의 중국 용병들이 왕국의 가장 신성한 종교 유적지 중 하나인 아유타야의 동쪽에 있는 사라부리에 있는 왓 프라 푸타바트[71] 사원을 약탈함으로써 이 상황을 이용했습니다. 그 중국인들은 불상발자국이 있는 몬도프나 본채를 불태우고 금과 은을 빼앗았습니다.[71] 이 개탄스러운 상태에 있는 샴 법원은 이 사건에 대해 아무것도 할 수 없었습니다. 에카왕은 루앙아파이피에게 중국의 우두머리를 시켜 사원에서 가져간 금과 은의 일부만을 수색하여 돌려주라고 명령했습니다.

1767년 2월, 흐롱쑤언플루의 청나라는 차오프라야 강을 따라 남쪽으로 버마의 탑들과 맞서 밍이 제야투와 난다우딘 쿄우딘의 탑 사이로 전쟁에 휘말려 흐롱쑤언플루 전투를 일으켰습니다. 그러나 버마 사람들은 이 길을 막기 위해 강을 가로질러 철망을 깔았습니다. 중국-시메 전쟁정크들은 쇠사슬에 의해 저지되었고 그 큰 배들은 그 지점에 몰려들었습니다. 그리고 두 명의 버마 사령관은 탑에서 대포를 발사하여 고착된 중국-시암 함대에 퍼부어 함대를 파괴하고 전멸시켰습니다. 전투를 끝내기 위해 인근 탑에서 버마 군이 도착했습니다. 이 전투에서 많은 중국인들과 샴인들이 죽고 익사했습니다.[29]

평화협상 실패

포위로 인해 남은 아유타야 수비대는 식량과 인력 자원을 빼앗겼고 버마인들은 그 자원을 풍부하게 축적했습니다. 아유타야 시민들은 굶주림으로 죽기 시작했고 약탈과 강도가 난무하면서 도시는 무정부 상태에 빠졌습니다. 아유타야에서 온 더 많은 시아파 사람들은 버마 포위군에게 항복하기 위해 떠났고, 그들은 들어오는 난민들의 파도를 통해 아유타야 내부의 상황에 대해 알게 되었습니다. 1766년 2월, 샴인들은 네묘 티하파테의 버마족 진영에 발포하기 위해 아유타야의 북쪽 벽에 고대 도시의 수호자로 여겨졌던 [66]드바라바티라고 불리는 거대한 대포를 놓았습니다. 그러나 샴인들은 이 쓸모없는 고대 대포를 다루는 데 미숙했습니다. 첫 번째 화재는 무력화되었고 도시 해자에 짧게 떨어졌습니다. 두 번째 라운드는 너무 강해서 과녁에서 멀리 벗어났습니다. 샴인들은 대포에 수호신들이 존재한다고 믿었기 때문에 대포가 작동하지 않는 것은 초자연적인 수호신들이 아유타야 방어자들에게 유리하지 않다는 것을 의미했습니다.[66] 한편, 그들의 전투탑에서 나온 버마 대포는 아유타야에 효과적으로 피해를 입혔고, 많은 사람들을 죽였습니다. 이 조건에서 아유타야의 에카타 왕은 평화를 추구하기로 결정했습니다. 1767년 2월,[35] 에카는 군사장관 프라야 칼라홈을 보내 마하 나와라타에게 협상 조건을 제시했습니다. 버마와 태국 연대기는 이러한 평화협상 시도를 자신들의 버전으로 제시했습니다.

- 버마 연대기는 샴 특사가 과거에 시암이 정기적으로 코끼리와 말을 버마에 공물로 보냈고 두 왕국은 평화로운 관계였다고 회상했다고 전했습니다. 그러나 로어 버마의 몬 반란으로 관계가 중단되어 샴 사절단은 버마에 갈 수 없었습니다. 그러자 시암은 우호적인 공물을 다시 바치겠다고 하며 평화를 청했습니다. 그러나 마하 나우라흐타는 미얀마와 시암 사이의 전쟁 상황이 경초종과 비스 웨이트 사이처럼 크게 달랐다는 점을 들어 아유타야의 완전한 항복을 요구했습니다.[29][43] 시암은 반드시 승리하고 시암은 패할 것이 확실하며 평화 조건은 동등한 지위에서 협상할 것이 아니라 시암을 열등한 위치에서 협상할 것을 요구했습니다.

- 태국 연대기는 샴 특사가 서왕국 아바 왕이 왜 정당한 이유 없이 군대를 보내 동부 시암 왕국으로 진군해 그 과정에서 무고한 목숨을 앗아갔는지 물었다고 전했습니다. 버마 사람들은 시암이 버마에 공물을 보내곤 했지만, 시암이 버마에 대한 전통적인 조공 의무를 저버리고 시암을 벌주러 왔다고 대답했습니다.

그럼에도 불구하고 버마와 시암은 서로의 반응에 만족하지 못했습니다. 평화협상은 실패했고 전쟁은 계속되었습니다.

마하 나우라흐타의 죽음

1765년에서 1767년 사이에 일어난 아유타야의 버마 침공 동안, 두 명의 보교크 또는 버마의 대사령관들이 있었습니다. 타보이 열의 마하 나와흐타와 치앙마이 란나 열의 네묘 티하파테. 그러나 마하 나와라타는 아유타야에서 버마군을 포위하는 사실상의 최고 사령관 역할을 했습니다. 버마-시마 평화회담이 실패한 지 5일 후,[29] 마하 나와흐타는 1766년 2월에 병으로 사망했습니다. 마하 나우라흐타는 아유타야 서쪽의 왓 시국 사원에 있는 탑에 화장된 것으로 믿어졌습니다. 마하 나와라타의 죽음은 버마 계급 내에 권력의 공백을 만들었습니다. 1795년에 작성된 타이 연대기에 따르면, 타보이 서부 열의 버마 지도자들은 그들의 새로운 사령관을 선출하기로 되어 있었습니다. 네묘 티하파테, 테잉야 밍카웅, 밍이 카마니 산다 등 세 명의 후보가 선정됐습니다. 밍이 카마니 산다는 그가 진정한 버마인이었기 때문에 결국 선택되었고, 네묘 티하파테는 라오(란나)인 어머니를, 테잉야 민카웅은 몬(Mon)인 어머니를 두었습니다.

그러나 네묘 티하파테는 어쨌든 타보이 열의 명령을 이어받을 자신의 힘을 주장했습니다. 네묘 티하파테는 아바에서 신변신왕에게 마하 나와라타의 죽음을 보고하며 아유타야의 모든 버마군의 지휘를 맡아달라고 요청했습니다. 신변신은 네묘 티하파테에게 점점 더 위협적인 청-미얀마 분쟁으로 인해 아유타야 정복을 서두르라는 명령을 내려 버마군을 청-미얀마 전선으로 돌려놓았습니다.[29] 그는 민예 민라 우자나를 타보이 열의 새로운 보교크로 임명하여 티하파테가 절대적인 지배권을 차지하도록 허용하지 않았습니다. 신변신은 또한 3천 명의[29] 병력을 추가로 보내 민예 민라 우자나와 함께 아유타야로 이동시켰습니다. 이 새로운 연대는 1767년 2월 18일 아바를 떠났습니다 (Tabodwe 1128 ME의 5번째 쇠퇴).[29] 그러나 민예 민라 우자나 휘하의 새로운 연대는 아유타야에 도달하는 데 시간이 걸렸습니다. 이제 네묘 티하파테가 유일한 총사령관 역할을 맡았습니다.[70] 담롱 왕자의 말에 따르면 마하 나와라타의 죽음은 네묘 티하파테라는 하나의 지휘 아래 버마군이 연합할 수 있게 해주었기 때문에 샴인에게 불리했다고 합니다.

파이널 배틀즈

1766년 3월까지 남부 전선에는 4개의 주요 샴 방어 지점이 있었습니다; 아유타야 남서쪽의 왓 차이 왓타나람 사원에 있는 샴 연대, 피에르 브리고의 지휘 아래 남쪽 해자에 있는 성 요셉 교회에 있는 가톨릭 진영, 아유타야 남동쪽의 반포르투켓에서는 포르투갈의 저항이, 아유타야 남동쪽에서는 네덜란드의 버려진 무역 공장을 포함한 클롱수안플루에서도 중국군의 진격이 이어졌습니다. 버마의 사령관 삿파곤 보는 500명의 부하를 이끌고 왓 차이 왓타나람에서 샴족을 공격했는데, 이들은 9일간의 저항 끝에 함락되었습니다. 또 다른 버마 사령관 우타마 씽카 쿄는 그의 500명의 부하들을 이끌고 오래된 네덜란드 공장의 중국군 진영을 공격했습니다. 중국과 포르투갈 모두 방어선을 따라 인력을 분담하고 힘을 합쳐 버마에 저항했지만 소용이 없었습니다. 중국군은 약 한 [71]달간 저항하다가 1767년 3월 중순에 함락되었습니다. 포르투갈의 반 포르투케트 진영도 3월 21일 함락되었습니다. 버마인들은 가톨릭 사제들을 인질로 잡고, 성 요셉 신학교의 사도 대리 피에르 브리고의 항복을 요구하며 기독교 교회를 파괴하지 않겠다고 약속했습니다. 1767년 3월 23일, 브리고는 약속을 지키지 않고 모든 교회를 불태운 버마인들에게 굴복했습니다. 남부 전선의 마지막 샴 방어선이 결국 무너졌습니다.

1767년 3월 말, 네묘 티하파테는 아유타야로 들어가는 터널을 파낼 곳으로 아유타야의 북동쪽 모퉁이를 선택했습니다. Thihapate는 Huaraw에 3개의 요새를 건설하도록 명령했고, 각각의 둘레는 800 tas이고 높이는 10 taung (약 4.5 m)입니다.[29] 버마의 사령관들은 각각 2천 명의 사트파곤 보와 티트세인 보와 타도 민딘을 각각 요새에 배치했습니다. 아유타야로 파고드는 터널을 감시하고 지키는 것이 세 개의 요새였습니다. 버마 사람들은 아유타야 성벽의 밑동에 도달하기 위해 다섯 개의 터널을 팠습니다. 에카타가 가장 좋아하는 후궁의 형제였던 차은 시 소라락[43](Bra Mundari)은 버마인을 빼내기 위해 자원했습니다. 수만 명의 샴 군대가 벌떼처럼 버마의 세 요새로 내려왔습니다.[29] 후아로 전투는 샴 군인들이 휴대용 사다리를 타고 요새로 올라가기 위해 전우들의 시체를 밟는 격렬했습니다.[29] 많은 수의 샴인들이 가까스로 요새에 들어갔고, 샴인들에게 거의 항복할 뻔했습니다. 그러나 버마 지원군은 샴족을 격퇴하기 위해 제때 도착했습니다. 이 전투에서 800명의 시아파 병사가 사망했고, 또 다른 200명은 포로로 잡혔고 차은 시소라락 자신은 아유타야 성채로 돌아갔습니다.

아유타야 함락 (1767년 4월)

1767년 4월 초, 네묘 티하파테는 아유타야에 5개의 터널을 파냈지만 에카는 여전히 버마 포위군에 대항하는 자신의 입장을 고수했습니다. 아유타야가 멸망하기 전에, 타이 연대기는 아유타야에서 이 사건과 관련된 초자연적 현상을 기록했습니다.[49]

- 왓파난충사의 대불상은 눈물을 흘리며 울었습니다.

- 왓 프라 시 산페트 사원의 불상 가슴은 두 부분으로 갈라져 분리되었습니다.

- 왓 랏차부라나 사원의 첨탑에서 까마귀 한 마리가 고통에 울면서 스스로를 찔러 죽였습니다.

- 나레수안 왕의 조각상이 성난 짓밟는 소리를 크게 냈습니다.

네묘 티하파테는 그 후 1767년 4월 7일 오후 4시에 터널을 통해 벽 뿌리에 불을 질러 벽을 무너뜨리는 것으로 전쟁을 완전히 끝내기로 결심했습니다. 아유타야 성벽의 북동쪽 부분은 오후 8시에 지하의 화재로 인해 무너졌고 포격으로 지원된 버마군이 성벽을 급습했습니다. (Harvey는 날짜를 3월 28일로 보고하고 있지만, Konbaung Hset Chronicle은 Tabaung 1128 ME의 5번째 왁싱을 4월 7일 화요일로 알려주고 있습니다.)[3] 공격자들은 마침내 벽을 뚫고 도시로 들어갔습니다. 차오프라야 프라클랑과 프라야 칼라홈이 이끄는 1만 명의 남아있는 샴 군대는 여전히 도시 안에서 전투를 벌였지만 결국 압도당했습니다. 무차별 살처분이 이어졌습니다. 눈에 보이는 모든 것이 횃불로 옮겨졌습니다.[70] 태국 연대기는 집, 사원, 궁전들이 모두 불에 타 낮처럼 보인다고 말했습니다. 태국 소식통들도 버마인들이 아유타야 시민들을 고문하고 살해해 그들의 돈과 부를 갈취했다고 논평했습니다. 버마와 태국의 자료들은 아유타야의 마지막 왕 에카타트의 죽음에 대해 서로 다른 설명을 하고 있습니다.

- 버마 연대기는 에카 왕이 그의 궁전에서 아유타야의 서쪽 문으로 도망쳤다고 기록하고 있습니다. 하지만 그곳에서 에카는 무작위의 총성에 의해 목숨을 잃었습니다. 버마 사람들은 나중에 서쪽 문 근처에 누워있는 에카의 왕족 몸을 발견했습니다.[29]

- 태국 연대기는 에카가 두 장의 왕실 페이지를 가지고 몰락한 도시를 탈출하여 남쪽의 왓 상카왓 사원 근처로 피난처를 찾았다고 기록하고 있습니다. 그러나, 그 페이지들은 곧 굶주림으로 홀로 죽은 왕을 일주일 후에 버렸습니다.

버마 사람들은 몽콜 보핏 사원 앞에 급히 에카타 왕의 시신을 묻었습니다. 버마 정복자들은 아유타얀 반 플루 루앙 왕조의 다른 일원들도 점령했습니다.

- 그의 왕비 비몰왓과 다른 후궁들과 궁녀들을 포함한 에카타의 4명의 왕비들은 869명의 여자들로 구성되어 있습니다.

- 성전 왕 웃툼폰을 포함하여 에갓의 열두 형제와 이복 형제.

- 수리야 공주, 인타수다와디 공주, 쿤톤 공주, 몽쿠트 공주 등 에카타트의 이복 자매 14명.

- 쁘라파이쿠만 왕자와 수랏 왕자를 포함한 에카갓의 세 아들.

- 에카갓의 네 딸

- 14명의 다른 남자 친척들과 14명의 여자 친척들이 에카갓의

- 고인이 된 탐마티베트 왕자의 네 자녀.

버마인들은 사무하 나옥의 수상인 차오프라야 프라클랑, 군사장관인 프라야 칼라홈, 왕실 재무장관인 프라야 랏차팍디, 경찰국의 프라야 욤마라지, 농업장관인 프라야 폴라텝 등 아유타야 귀족들을 포로로 잡았습니다. 네묘 티하파테는 북쪽의 포삼톤으로 돌아와 부하들에게 샴 전쟁을 자신들에게 강요하지 말고 모두 그에게 항복하라고 압력을 넣었습니다. 버마 사람들은 금, 은, 귀중한 보석, 훌륭한 왕실 옷, 코끼리, 말, 불교 팔만대장경, 점성술과 의학에 관한 논문들을 압수했습니다.[29] 버마 사람들은 또한 10,000개의 부싯돌 총, 3,550개의 작은 대포, 두 개의 큰 대포, 그리고 5만 개의 대포 포탄을 포함한 엄청난 수의 사용되지 않은 총기들을 발견했습니다.[29] 그 후 많은 화기를 가지고 있기 때문에 버마 사람들은 좋은 품질을 가진 사람들만 데려가고 나머지는 파괴하기로 결정했습니다. 가져가지 않은 샴화기와 대포는 폭발하거나 물속에 버려졌습니다.

심지어 부처의 이미지도 금으로 코팅된 것에 대해 해킹을 당했습니다.[4] 서기 1500년에 주조되어 수세기 동안 아유타야 왕국의 팔라듐이었던 약 16미터 높이의 프라시 산페트 부처상은 버마인들에 의해 파괴되고 녹아내렸습니다. 아유타야 포로 [80]3만명 아바 버마 수도로 강제 이주 네묘 티하파테는 아유타야 전쟁 포로들을 자신의 계급에 나누어 주었는데, 타트무 사령관들은 각각 100가족, 시트케 사령관들은 각각 75가족, 낙안 관리들은 각각 50가족, 타티예는 각각 5가족, 일반 병사들은 각각 2가족을 받았습니다.[29] 버마 사람들은 우툼폰과 수백 명의 샴 귀족들과 왕족들을 버마에 정착시켰습니다. 다섯 왕조의 33명의 왕들이 살고 있는 14세기 아유타야 왕궁이나 외국 사절들과 국빈 방문객들을 맞이하기 위해 사용되었던 반짝이는 산페트 프라사트는 사실상 아무것도 남아있지 않았습니다. 샴 왕은 죽은 채로 발견되었고, 그의 형인 우툼폰에 의해 확인되었습니다. 현대의 런던이나 파리에 필적하는 인구를 가진 아유타야 시는 "말릴 수 없어 보이는 버마 군용 기계"에 의해 잿더미로 변했습니다.[55]

수백 년 된 아유타야 왕국은 막을 내렸습니다. 시암은 중앙 권력의 소멸과 함께 무정부 상태와 내전으로 강제로 빠져들었습니다.

후속 이벤트

버마인의 철수와 버마인 추방

"Yawnaka Ayokza" (란나와 아유타야)의 버마 정복 후, 네묘 티하파테 버마 대장은 아유타야에서 축하 행사를 열도록 명령했습니다. 버마, 몬스, 타보이, 테나세림, 샨족, 란나, 라오스 그리고 시암의 춤 스타일을 공연했습니다.[29] 잔치 중 네묘 티하파테는 부하들 앞에서 중국 황제가 군대를 보내 버마를 침공했으나 용맹한 버마 군대와 지휘관들에게 모두 격퇴당해 큰 손실을 입었다고 선언했습니다. 따라서 아유타야의 [29]정복자들은 서둘러 아유타야의 엘리트들과 주민들을 버마로 데려가서 중국 전선의 동지들과 함께 전장에서 더 많은 영광을 추구해야 합니다. 아유타야의 성벽과 요새도 파괴하고 해체해야 합니다.

두 달 동안 아유타야를 점령한 후, 네묘 티하파테와 버마의 승리자들은 마침내 1767년 6월 6일 아유타야를 떠났습니다.[29] 네묘 티하파테는 마타반에 시아파 포로와 보물, 무기를 보내어 엔트리포트를 중단시켰습니다. 샴 전쟁 전리품은 두 개의 경로로 나누어 운송됩니다.

- 네묘 티하파테 자신은 사원왕 우툼폰을 비롯한 신하들을 포함한 샴엘리트들을 이끌고 오늘날 움항에 있는 퉁야이나레수안 야생동물 보호구역을 거쳐 마타반으로 북상했습니다. 1년 뒤인 1768년 4월 네덜란드인들이 바타비아에서 기록한 아유타야의 아르메니아인 거주지 안토니 고야탄의 기록에 따르면, 샴의 총리 차오프라야 프라클랑은 도중에 자살했다고 합니다.[81] 네묘 티하파테는 마하 나와라타를 대신할 새로운 버마군 사령관인 민예 민라 우자나를 탁에서 만났습니다.[29]

- 샴 평민들과 무기들은 강가의 배를 타고 남쪽과 서쪽으로 이동하여 칸차나부리로 향했습니다. Thong-in이라는 이름의 샴인이 버마 요원으로 Thonburi에 배치되어 그 지역을 점령했습니다. 다른 샴 대포들은 삼탑 고개를 힘겹게 끌고 운반되었고, 결국 마르타반에 도착했습니다.

마타반에서 버마의 수도 아바로 샴인 납치범들과 보물들이 더 멀리 운반되었습니다. 네묘 티하파테와 그의 레티뉴는 1767년 8월 아바에 도착했습니다.[29] 버마 왕 신변신은 버마 왕 신변신에게 시아파 포로들이 주어졌고, 신변신은 버마 사람들과 고위 관리들에게 남은 인생을 아바와 사가잉에서 살도록 허락했습니다. 버마 왕가의 하렘에는 샴 공주들과 궁녀들이 들어갔습니다. 버마 연대기는 10만 명의 영혼을 가진 샴인 포로들에게 엄청난 숫자를 주는 [29]반면, 태국 연대기는 3만 명의 사람들에게 적은 숫자를 줍니다. 1783년 버마왕 보다우파야가 버마의 수도를 아마라푸라로 옮겼을 때 사원왕 웃툼폰을 비롯한 샴엘리트들이 그와 함께 아마라푸라의 야행(라행) 마을로 이주했습니다.[82] 우툼폰은 1796년 아마라푸라에서 사망할 때까지 약 30년 동안 버마에서 불교 승려로 지냈고, 그곳에서 화장되었습니다. 그의 유해는 오늘날의 만달레이 아마라푸라에 있는 린징곤 묘지에 묻힌 것으로 추정됩니다.[82]

1885년 제3차 영국-미얀마 전쟁 이후, 영국은 1767년 아유타야에서 점령된 샴 대포를 점령했고, 이후 만달레이에서 세인트 포트에 배치했습니다.조지, 마드라스 (현대 첸나이).[83]

Thugyi 또는 Suki라는 이름의 몬 관리는 아유타야 북쪽의 포삼톤에 남아 아유타야의 버마 점령을 감독했습니다. 나이가 많거나 병이 들어 긴 여정을 떠날 수 없는 샴엘리트들은 포삼톤에 버마인의 보호 아래 남겨졌습니다. 동부 샴 해안의 찬타부리, 북동쪽의 나콘랏차시마, 남쪽의 나콘시탐마랏, 심지어 캄보디아까지 버마의 공격이 닿지 않는 지역으로 수많은 샴인들이 피난을 가서 피신했습니다.

계속되는 청-미얀마 전쟁

신변신에게 있어 시암을 물리치려는 그의 집착은 실현된 것이었습니다. 그는 이제 마니푸르에서 라오스와 시암에 이르는 취약한 제국을 다스렸고, 이 제국은 바인나웅의 16세기 제국과 맞먹었습니다. 그러나 그는 이제 중국과 전쟁을 벌이면서 그것을 하나로 묶어야 하는 훨씬 더 어려운 과제에 직면했습니다. 그는 아유타야에 상당한 주둔지를 남겨둘 계획이었는데, 보호받는 샴 왕자를 왕위에 앉히거나 버마 고위 관리들을 임명하여 나라를 직접 통치할 것입니다.[55] 그러나 신변신은 거의 2년 동안 집을 비운 샨, 라오스, 샴의 부담금을 귀국시켜야 했기 때문에 1767년 후반에 그가 사용할 수 있는 병력은 한정되어 있었습니다.[84]

하지만, 이 고집불통의 버마 왕은 자신의 모든 이득을 잡으려고 했습니다. 1767년 7월, 그는 시암에서 병력의 대부분을 회수하여, 시암 포로들과 함께 아바에 도착했습니다.[78] 알고 보니, 기껏해야 만 명이 넘을 수 없었던 시암에 남아 있는 버마군은 많은 주둔지 사이에 너무 흩어져 있었고, 정복된 왕국을 하나로 묶기에는 너무 작았습니다. 실제로 버마 사람들은 그들의 주둔지 밖에서는 거의 통제할 수 없었고, 도적떼들이 돌아다니는 샴 시골 지역에서는 통제할 수 없었습니다.[9]

곧 증명되었듯이, 신변신의 양면 정책은 완전히 지속 불가능했고 버마의 주권을 거의 잃을 뻔했습니다. 1767년 11월 3차 중국 침공 당시 버마 방어군은 2만여 명에 불과했고, 대부분의 샨 부담금을 지불할 수 없었습니다. 신변신은 자신의 방어 규모가 2차 침공 때와 비슷한 규모의 중공군에 적합하다고 생각했던 것으로 보입니다. 그러나 다음 번 청나라의 침공은 5만 명의 병력으로 가장 큰 규모임이 입증되었고, 버마군 사령부를 기습적으로 붙잡았습니다. 그들의 정예인 만주반너르멘이 이끄는 청나라군은 순식간에 버마군의 방어를 압도하고 아바를 향해 진격했고, 12월이 되자 신변신은 마침내 시암에서 남은 병력을 모두 회수할 수밖에 없었습니다. 그는 버마인들이 중국의 보급선을 상대로 게릴라전을 벌이고 있는 샨 주에서 그들을 직접 전선으로 보냈습니다. 1768년 2월, 중공군의 주력은 아바에서 북쪽으로 겨우 50km(31마일) 떨어진 곳에 도달했습니다. 신변신은 수도를 지키기 위해 최후의 1만 2천 명에 이르렀습니다.) 시암에서 돌아온 군대의 힘으로 버마군의 방어는 회복되었습니다. 중공군은 1768년 3월 큰 손실을 입고 후퇴했습니다.[citation needed]

근접전 이후 신변신은 거의 모든 병력을 중공군 전선에 주둔시켰습니다. 더 잘 준비된 버마군은 1769년 말 국경에서 다음 번 중국군의 침공을 물리쳤습니다. 양측 지휘관들은 불안한 휴전에 서명했지만 어느 정부도 이를 받아들이지 않았습니다. 중국인들은 20년 동안 국경 간 무역을 금지하면서 또 다른 전쟁을 벌이기 위해 윈난의 국경 지역에 10년 정도 중무장 병력을 유지했습니다.[85] 그 다음 몇 년 동안 신변신은 중국 국경을 따라 강력한 방어를 유지할 수 밖에 없었고, 그의 샴 모험을 다시 시작할 수 없었습니다.

그러는 동안 시암에서 1765년에서 1767년 사이에 얻은 버마인들의 이익의 상당 부분이 허사가 되었습니다. 그 후 수십 년 동안 시암을 통일하고 그녀를 강력한 권력자로 만들기 위해 에너지 넘치는 지도자가 나타났습니다.

내전과 통일

아유타야 함락 이후 중앙 권력의 부재로 무정부 상태가 만연했습니다. 버마 정복자들은 중앙 시암 하부의 아유타야와 톤부리에 소규모 점령군을 남겼고, 왕국의 나머지 지역은 권력의 공백을 메우기 위해 경쟁하는 많은 지역 중심에서[73] 등장한 지방 정권들에게 맡겼습니다.

- 핏사눌록 정권: 차오프라야 핏사눌록 루앙이 이끄는 핏사눌록 총독은 1765년 말 아유타야를 떠나 어머니 장례식에 참석하고 아유타야 왕자 치트와 무장투쟁을 벌였습니다.그의 영향권에는 화무앙누에아 또는 핏사눌록, 숙호타이, 사완할록, 피차이를 포함한 북시암이 포함되었습니다.

- 피마이 정권: 1766년 9월 박남요타카에서 버마군에게 패배한 후, 크롬마 무엔 테힙히트 왕자는 북동쪽의 나콘랏차시마로 피신하여 그곳에서 정치적인 적들에게 붙잡혔습니다. 피마이의 총독 프라 피마이는 티피프가 피마이의 통치자 차오 피마이(Chao Phimai, 피마이의 군주)를 친다고 선언했습니다. 테피히트 왕자는 몰락한 아유타야 반 프루 루앙 왕조의 일원이었기 때문에 지역 지도자들 중에서 중앙 권력에 대한 가장 합법적인 주장을 가지고 있었습니다.[73]

- 남시암의 나콘 시 탐마랏 정권: 버마군은 차이야까지 시암 남부를 공격했지만 나머지 지역은 피해를 입지 않았습니다. 리고르의 총독은 1765년 버마와 싸우기 위해 남부 샴 연대를 이끌도록 불렸으나 패배하여 실패로 아유타야에 투옥되었습니다. 리고르의 부지사인 프라 팔랏 누는 임시 주지사로 남겨졌습니다. 아유타야가 멸망하자 프라 팔랏 누는 나콘 시 탐마랏에서 통치자로 '차오 나콘'([86]리고르의 군주)으로 선포되었습니다. 그의 권위는 파탈룽, 송클라, 푸켓을 포함한 남부 시암에 퍼졌습니다.

- 사왕하부리(팡) 정권: 차오프라[86] 팡(Fang의 성스러운 영주)은 사왕하부리(오늘날 우타라딧 주 파축)의 작은 마을에 있는 왓프라 팡 사원의 수도원장이었습니다. 그는 비나야 불교에서 승려들이 살인과 세속적인 일에 관여하는 것을 금지하고 있음에도 불구하고 수도복을 입고 군대를 이끌고 전투에 참가한 것으로 유명합니다.

- 테오슈 중국계 관리인 프라야 탁(Phraya Tak)은 일찍이 중국계 시암족을 모아 1767년 1월 버마 포위망을 뚫고 동부 시암에서 새로운 위치를 모색했습니다. 프라야 탁은 5개월 동안 라용에 머물렀고 아유타야의 함락을 알고 스스로를 통치자라고 선언했습니다. 프라야 탁은 1767년 6월 찬타부리를 점령하고 아유타야를 재탈환하기 위한 근거지로 삼았고, 방플라소이(촌부리)에서 트라트에 이르는 동부 해안 전체를 점령했습니다.

프라야탁은 찬타부리에서 사람들을 모으고 조선소에서 시간을 보냈습니다. 1767년 10월, 프라야 탁은 찬타부리에서 차오프라야까지 5,000명의 병력으로 함대를 출항시켜 [74]11월에 톤부리를 점령하고 아유타야를 공격하기 시작했고, 아유타야 북쪽의 포삼톤에서 명령을 내린 버마-몽족 점령군 수키의 지휘 하에 있었습니다. 아유타야 함락 7개월 후인 1767년 11월 6일, 프라야 탁은 포삼톤을 점령하고 점령한 버마인들을 추방하고 아유타야를 해방시켰습니다. 발굴되어 적절한 화장 의식을 치렀던 에카 왕의 시신.[87] 프라야 탁은 오래된 왕족의 도시 아유타야가 폐허가 된 것을 발견했는데, 이는 버마의 보복 가능성에 대한 그의 요새로서 적합하지 않습니다. 그리고 나서 프라야 탁은 아유타야 남쪽의 톤부리에 근거지를 두기로 결정했습니다. 1767년 12월 28일,[74] 프라야 탁은 새로운 시암의 왕 탁신으로 즉위하여 톤부리 왕국을 세웠습니다. 1768년, 타보이의 버마 총독은 타보이의 2,000명의 군대를 이끌고 공격을 시작했고, 이로 인해 탁신은 침입한 버마인들을 격퇴한 방쿵 전투(방콘티, Samut Songkhram)로 이어졌습니다. 한편 차오프라팡은 농촌 지도자임에도 불구하고 북부 시암 전역에 대한 세력을 확장하면서 핏사눌록 정권을 가까스로 무너뜨리고 장악했습니다.

버마족을 쫓아낸 탁신왕은 다음 임무로 시암을 통일하기 위해 이동했습니다. 탁신은 1768년 피마이 정권을 정복하고, 피마이로부터 친왕 테힙히트를 빼앗고 톤부리에서 처형당했습니다. 1769년, 탁신은 그의 함대를 항해하여 남시암을 공격하고 정복했고, 리고르의 통치자 차오나콘 누를 톤부리에 감금했습니다. 마침내 1770년 탁신은 북쪽으로 진군하여 핏사눌록과 북시암을 정복하여 통일시암의[73] 유일한 통치자가 되었지만, 단순히 사라진 승려 지도자 차오프라팡을 붙잡지 못했습니다.

1774~1776년의 버마 전쟁과 버마 전쟁

버마인들은 테나세림 하류 해안을 획득하는 것 외에도 시암을 길들이고 주변 지역을 확보한다는 더 큰 목표를 달성하지 못했습니다. 실제 결과는 정반대였습니다. 새로운 활기찬 샴 지도부는 이제 란나와 버마 로어에서의 반란을 더 잘 지원할 수 있게 되었습니다. 한편 버마의 공세적 군사력은 시암과 중국과의 오랜 전쟁을 거치면서 크게 약화되었습니다. 그 다음 몇 년 동안 신변신은 또 한 번의 중국 침략에 완전히 몰두했습니다.[88][89] 버마가 중국의 침략을 물리치는 동안 탁신왕의 새로운 샴 정권은 아유타야를 해방시키고 테나세림 해안을 제외한 거의 모든 아유타야 영토를 장악했습니다.

버마의 아유타야 침공과 정복은 샴의 지정학적 교리를 크게 변화시켰습니다. 버마에 대한 방어는 이후 톤부리와 라타나코신 시대에 샴 정책의 주요 목표가 되었습니다. 군사적으로 시암은 자신의 전쟁 전략을 개혁했습니다. 시암은 소극적인 방어 전략 대신 '적극적인 방어'에 초점을 두면서 자본에서 방어적인 위치를 차지하기보다는 변방과 변방에서 적을 물리치고,[90] 보다 효과적인 인력 충원과 동원에 주력했습니다. 1774년 탁신은 징병 기피를 막기 위해 프라이 평민 부담금에 삭렉이나 징병 문신을 새겼습니다. 1766-1767년 이후 버마 군은 다시는 샴 수도에 도달하지 못했습니다.

아유타야는 버마로 하여금 란나와 라오스의 이웃 도시들을 지배하게 함으로써 지질학적 측면과 방대한 자원을 이용하게 함으로써 실수를 저질렀습니다. 그리고 시암은 버마의 위협에 대한 최전선 방어로서 선제공격을 통해 이 이웃들을 통제하려고 했습니다. 란나 치앙마이는 시암으로의 침입을 위한 버마 군사 기지로 사용되었습니다. 그 후 톤부리의 탁신왕은 1774년 말 치앙마이를 정복하기 위해 군대를 북쪽으로 진군했습니다. 시암의 급속한 성장을 감지한 버마의 동맹국 비엔티안의 옹 바운 왕은 1772년 버마 왕에게 시암의 부활에 대해 알렸습니다.[29] 신변신은 1765년부터 1767년까지의 침공과 마찬가지로 테나세림 루트와 란나 루트의 두 루트에서 시암을 재탈환하기 위한 새로운 작전을 시작했습니다.[90] 일부 버마인 지휘관들은 아유타야의 역할을 다시 맡았습니다. 밍이 카마니 산다는 마르타반의 총독이 되어 시암 침공을 담당하도록 임명되었습니다. 그러나 이 계획은 차질을 빚었습니다. 1773년 혹은 1774년, 마르타반의 버마 남부군 사령부는 몬족 군대에 의해 반란을 일으켰고, 반란을 "부적절한 엄중함"으로 진압했습니다. 3천 명이 넘는 몬족과 그들의 가족들이 시암으로 도망쳐서, 시암의 군대에 들어갔습니다.[91] 반란을 일으킨 것은 주로 버마 지휘관들의 군벌 행동으로 "승리에 취한" 것이었습니다. 샴인들은 지상의 준비된 상황을 도울 뿐이었습니다.[91] 란나에서 탁신의 치앙마이 원정은 버마의 지배에 반대하는 란나 원주민들의 반란과 동시에 이루어졌습니다. 치앙마이는 1775년 1월 15일에 샴에 함락되었습니다.[92]

버마인들의 전쟁에서의 성공은 중국-미얀마 전쟁의 유명한 지휘관인 마하 티하 투라의 입성에 의해 북돋워졌습니다. 1775년 초, 마하 티하 투라는 아유타야의 정복자 중 한 명인 삿파견보 휘하에 선봉장을 보내 세 개의 탑을 통해 서시암을 공격하여 방개오 전투를 이끌었습니다. 탁신은 사트파견 보와 그의 버마군을 한 달 이상 포위하는데 성공하여 사트파견 보는 항복할 수 밖에 없었습니다. 1775년 말, 마하 티하 투라 자신은 35,000명의 버마 군대를 이끌고 북부 시암을 침공하여 핏사눌록을 포위했습니다.[90] 태국 연대기에 따르면, 버마 총잡이들의 효과적인 발포로 인해 샴 방어자들이 고통을 겪었다고 합니다. 1776년 3월 마하 티하 투라는 샴의 방어선을 무너뜨리고 탁신왕과 왕군을 남쪽으로 격퇴하고 핏사눌록을 약탈하여 도시를 불태우고 파괴했습니다. 그리고 나서 샴인들은 톤부리에서 수비적인 위치를 차지하기 위해 뒤로 물러났습니다. 그러나 1776년 6월 버마왕 신변신의 사망 소식이 전해졌습니다. Maha Thiha Thura와 그의 버마 부대는 철수할 의무가 있었습니다.[19] 이로써 시암은 또 다른 버마 정복으로부터 구해졌습니다.

아유타야 1767년 이후

아유타야가 멸망하기 전, 아유타야시의 인구는 서기 1700년경에 백만 명에 달하는 것으로 추정되는데,[93] 아마도 과장된 숫자일 것입니다. 1767년 11월 탁신왕인 프라야 탁이 아유타야를 재점령했을 때, 그는 전쟁의 여파로 썩어가는 인간의 해골로 가득 찬 옛 샴 왕도가 완전히 폐허가 된 것을 발견했습니다. 버마의 보복이 예상되는 가운데, 탁신은 버마의 공격 가능성에 대해 방어할 수 있는 요새가 필요했고, 폐허가 된 도시 아유타야는 그러한 목적을 달성할 수 없었습니다. 탁신은 전략적으로 아유타야 시민들을 남쪽으로 이주시킬 것을 명령했습니다. 그의 새로운 기지는 시암만에서 불과 20킬로미터 떨어진 톤부리입니다.[73] 1767년 12월,[74] 탁신은 자신을 시암의 새로운 왕으로 추대하고 톤부리를 새로운 시암 왕의 자리로 세웠고, 아유타야의 수세기 동안의 시암 왕도를 종식시켰습니다.

아유타야의 파괴는 1767년 이후에도 계속되었습니다.[22] 아유타야가 함락되는 동안 아유타야의 엘리트들은 버마 정복자들에게 약탈당하는 것을 막고 미래의 회수를 위해 부와 보물을 도시 땅에 서둘러 묻었습니다. 그러나 아유타야의 엘리트 대부분이 죽거나 버마로 추방되었기 때문에 모든 아유타야의 엘리트들이 그들의 부를 되찾기 위해 돌아온 것은 아니었습니다. 톤부리 시대에 아유타야는 보물을 파는 사람들의 안식처가 되었습니다. 아유타야의 보물 사냥 사업은 수익성이 매우 좋아서 톤부리 법원은 기업가들이 유적을 약탈할 수 있도록 양보해야 했습니다.[22] 덴마크의 식물학자인 요한 게르하르트 쾨니히는 몰락한 지 11년이 지난 1778년 12월 아유타야를 방문했습니다.

마을에 있는 사원들의 수는 매우 많았을 것이고, 그들은 지금 끔찍한 광경을 제공합니다. 왜냐하면 아치형 지붕들과 높은 기둥들 중 많은 수가 나무와 관목들로 우거져있고, 너무 빽빽하게 나무들과 식물들이 섞여 있어서 마을이 호랑이들로 가득 찼다는 일반적인 믿음이 있기 때문입니다.

1781년 탁신왕은 아유타야에서 프라 위칫나롱이라는 관리에게 조세 독점권을 부여했고, 프라 위칫나롱은 보물 사냥꾼들로부터 세금을 강제로 뜯어내 아유타야 주민들을 분노하게 했으며, 1782년 아유타야에서 분낙 반마엘라가 이끄는 강력한 반란을 일으켰습니다. 탁신왕은 아유타야에서 반란을 진압하기 위해 프라야산을 보냈지만, 대신 프라야산은 톤부리에서 정권을 잡기 위해 돌아왔습니다.[22] 이후의 일련의 사건들에서 탁신왕은 처형되었고 차오프라야 차크리는 1782년 차크리 왕조의 라마 1세로 왕위에 올랐습니다.[22] 방콕의 새로운 왕실 수도를 건설하기 위해 벽돌이 시급했고 아유타야 유적이 건축 자재의 큰 원천이었습니다. 아유타야 유적은 1782년 방콕 건설을 위해 벽돌을 해체했습니다.[22] 라마 1세는 분낙 반마엘라를 아유타야의 총독 프라야 차이위치트로 임명했습니다. 라타나코신 시대에 아유타야의 총독들은 프라야 차이위치트라는 이름으로 알려져 있었습니다. 아유타야는 지방 도시로 살아남았습니다. 장 밥티스트 팔레고익스는 1834년 아유타야를 방문해 아유타야 신도시에 샴, 중국, 라오스인이 거주하는 유적을 둘러싼 인구가 약 4만 명에 달한다고 언급했습니다.[95] 또한 팔레고이는 아유타야가 멸망한 지 70년이 지났음에도 아유타야의 보물 약탈이 여전히 실행되고 있음을 관찰했습니다.

19세기 후반 방콕의 샴 왕실은 아유타야의 역사 연구에 관심을 갖기 시작했습니다. 1767년 이후의 아유타야의 최초의 토착 지도는 1850년경에 제작되었습니다. 촐라롱꼰 왕과 그의 장관 담롱 왕자는 아유타야의 역사를 현대화된 국가 건설의 일부로 복원하는 데 관심을 가졌습니다. 프라야 보란 랏차탄닌(태국어: พระยาโบราณราชธานินทร์)은 1898년 아유타야의 총독으로 임명되어 아유타야의 고고학 조사와 발굴의 선구자가 되었습니다. 보란 랏차타닌은 1907년 아유타야 유적의 첫 발굴을 주도하면서 아유타야 왕궁 유적의 상태를 "깨진 벽돌과 나무로 우거진 석고 조각들"로 묘사했습니다. 아유타야 유적의 기초 기지로 가기 위해서는 루블과 퇴적된 실트 층을 통해 약 1.5m를 파야 했습니다.[96] Boran Ratchathanin은 현장을 정리하고 건물들을 확인했습니다. 1929년, 프라야 보란 랏차닌은 아유타야의 최초의 현대적인 상세한 고고학 지도를 출판했습니다. 현대 태국 미술부는 아유타야가 1976년 국립역사공원으로 지정됨에 따라 1969년 새로운 발굴 작업을 시작했습니다. 아유타야 역사공원은 결국 1991년 유네스코 세계문화유산으로 등재되었습니다.

분석.

그 전쟁은 꼰바웅 군사력의 정점에 가까웠습니다. (그들의 중국에 대한 승리는 절정으로 여겨집니다.)[97] 리버만에 따르면, "시암 (1767년)과 중국 (1765년–1769년)에 대한 거의 동시에 승리한 것은 바인나웅 이래로 타의 추종을 불허하는 놀라운 기백을 보여줍니다."[98] 확실히 버마 사람들이 더 많은 병력이나 우수한 무기를 가진 것은 그 이상이 아니었습니다. 버마인들이 승리한 주된 이유는 1760년 전쟁 때와 같았는데, 1740년부터 연이은 전쟁을 치른 버마인들은 단지 경험이 있고, 검증된, 자신감 있는 [99]지휘관들을 가지고 있었던 반면, 대부분의 버마인 지휘관들은 1760년 전쟁을 제외하고는 거의 전쟁터 경험이 없었습니다.

버마의 여러 지역의 연대들로 구성된 다민족 군대를 이끄는 버마 지휘관들의 능력이 침략을 가능하게 했습니다. (콘바웅 왕조의 본거지인 상부 버마, 정복된 땅들이 다음 전쟁 노력에 기여하도록 하는 정책이 없었다면, 단독으로 더 인구가 많은 시암에 대해 공격적인 전쟁을 시작할 수 없었을 것입니다. 이 전쟁에서 버마군 사령부는 그들의 군대에 영감을 줄 수 있었습니다. 역사학자 하비(Harvey)는 다음과 같이 썼지만, "일어났을 때, 그 사람들은 정신적으로 싸웠고, 누가 먼저 성벽에 올라야 하는지에 대해 서로 다투었습니다."라고 썼습니다. "그들은 예방할 수 있는 질병으로 파리처럼 죽었으며, 심지어 명예로운 봉사에도 불구하고, 왕으로부터 아무런 감사도 받지 못한 끔찍한 상처를 입었습니다. 왕궁에 들어갈 자격을 박탈당했습니다. 폐하의 시야가 현실로 시무룩해서는 안 됩니다."[54] 마찬가지로 중요한 것은 버마의 지휘관들이 그들의 샴인 부담금에 동기를 부여할 수 있었다는 것인데, 아유타야 전투는 버마군의 상당한 소수를 차지했습니다. 버마군에 참전한 샴인은 전쟁이 국가 간이 아니라 통치자 간이었다는 사실을 강조합니다.[100]

반면에, 실제 전쟁이 일어났을 때, 샴의 지휘관들은 많은 준비를 했음에도 불구하고 무관심하고 조정되지 않은 것으로 드러났습니다.[51] 전반적으로 그들은 아유타야의 방어에 많이 의존했던 것으로 보이며, 아마도 버마인들이 건기 이후에는 포위를 할 수 없을 것이라고 생각했을 것입니다. 버마 연대기에 따르면, 남부 버마 군대는 1760년보다 더 어려운 시기를 맞았다고 합니다. (그들은 아유타야와 위험할 정도로 가까운 논타부리에 도달할 때까지 상징적인 반대에 직면했습니다. 이와는 대조적으로, 1760년에 샴인들은 몇 개의 활기찬 방어대를 세워 버마의 진격을 크게 늦췄습니다.[citation needed]

버마인들은 현재 방콕에 근거지를 두고 있는 더 나은 지도자를 상대로 앞으로 어떤 진전도 이루지 못할 것입니다. 이것은 버마인들이 아유타야에 접근하여 영토적 이득을 얻을 수 있었던 마지막 전쟁이었습니다. 버마의 위용은 그 후 수십 년 동안 점차 악화되었고, 영토를 잃었습니다. 그들은 1775년에서 1776년 사이에 시암 중부까지 침투할 수 있었지만,[89] 1785년에서 1786년에 국경에서 결정적으로 패배했고, 그 후 버마인들은 더 이상 전면적인 침략을 시도하지 않았습니다.

컨템포러리 임팩트

지정학에 미치는 영향

아마도 전쟁의 가장 중요한 유산은 동남아시아 대륙의 주요 군사 강국으로 시암이 다시 부상한 것일 것입니다. 전쟁은 아유타야의 고대 통치 체제를 대체하고 새로운 활기찬 왕조를 불러들였습니다. 다음 몇 년 안에, 새로운 샴 지도부는 라오스 테나세림, 란나, 겅퉁의 버마인들에게 도전하고, 샴의 "역사적인 버마에 대한 군사적 열세"를 바로잡기 위해 계속할 것입니다.[101] 부활한 시암은 방어 제국을 조직하여 19세기경에 란나, 라오 주, 샨 주의 일부 지역에서 버마의 봉신/부족을 삼켰습니다.[57][102]

19세기 초까지 라타나코신 왕조 치하의 시암은 버마, 베트남과 함께 동남아시아 본토의 3대 강국 중 하나였으며, 동남아시아 전체에서 콘바웅 왕조 다음으로 큰 제국을 보유하고 있었습니다.[103] 1824년-1826년의 제1차 영국-미얀마 전쟁으로 시암에 대한 버마의 위협이 제거된 후, 시암 제국은 동쪽으로 확장하여 이산 고원을 라오스인 포로들과 함께 대량으로 다시 채우고 서부 캄보디아를 합병하여, 1846년 베트남인들이 캄보디아의 꼭두각시 왕을 인정하는 것으로 끝을 맺었습니다. 동남아시아에 대한 영국과 프랑스의 식민지 개입이 시작되면서 80년간의 샴 제국 확장기(1770-1850)를 끝내고,[104] 18세기와 19세기에 중국과 후대 유럽에 의한 시장자본주의의 도입과 함께 쌀 국경으로 도망치는 샴인들에 의한 인력 문제의 증가.[105]

시암 인구 감소

1767년 아유타야가 멸망하기 수십 년 전 시암의 인구는 아유타야 시 자체에서 약 20만 명으로 약 200만 명으로 추정되었습니다.[79] 1767년 이후의 샴 인구 변화에 대한 직접적인 기록은 존재하지 않지만, 전쟁 기간 동안 약 20만 명의 샴인이 사망한 것으로 추정되며, 10만[29] 명(버마 연대기에 따르면) 또는 3만[106] 명(태국 자료에 따르면 수치)이 버마로 추방되었다고 기록되어 있습니다. 결과적으로 시암의 인구 감소는 이후 톤부리와 라타나코신 시대에 샴의 지정학적 정책에 영향을 미쳤습니다. 태국 중부는 전쟁의 중심지였기 때문에 가장 큰 영향을 받은 지역이었습니다. 또한 많은 수의 샴 사람들이 보편적인 혼란과 잔혹성에서 벗어나 정글로 도망쳤습니다. 후대에 시암은 이웃 왕국들과 전쟁을 벌이고 많은 포로들을 추방하여 시암 자신의 인력 부족을 해결했습니다.[79] 주요 인구 유입 사건 포함

- 1773년 캄보디아를 2년 동안 점령한 후, 1773년에 시암 서부에 정착하기 위해 1만[107] 명의 캄보디아 사람들을 추방하며 캄보디아에서 후퇴했습니다.

- 1779년; 라오스의 비엔티안 왕국을 정복한 샴의 여파로, 10만 명 이상의 라오스 사람들이[79] 비엔티안에서 추방되어 톤부리, 사라부리, 랏차부리 등 태국 중부의 여러 도시에 정착했습니다.

- 1786; 파타니의 샴 정복; 파타니 말레이인들은 방콕의 북동쪽 외곽에 정착하기 위해 추방되었습니다.[79]

- 1804년 버마의 점령지였던 치앙생에서 약 5,000명의 북부 태국인들이 사라부리와 랏차부리에 정착하기 위해 추방되었습니다.

- 1828년 아누봉의 난 10만에서 30만[79] 명의 라오스인들이 방콕, 랏차부리, 쁘라친부리, 나콘랏차시마를 포함한 태국 중부의 많은 도시들에 정착하기 위해 라오스에서 추방되었습니다.

- 1834년, 샴-베트남 전쟁 코친차이나 출신의 베트남 기독교인들과 캄보디아 기독교인들이 방콕에 정착하기 위해 이주했습니다.

탁신왕은 또한 시암으로 중국인들의 이민을 촉진시켰습니다.[108] 시암의 인구는 18세기 후반 약 200만 명에서 19세기 중반 400만 명으로 증가했습니다. 강제적이고 자발적인 이민을 거듭한 끝에 시암의 인력 수요를 충족시키는 데 거의 한 세기가 걸렸습니다.

샴 경제에 미치는 영향

아유타야가 멸망하기 전, 18세기 초부터 시암은 청나라의[22] 주요 무역 상대국인 주요 쌀 생산국이자 쌀 수출국이었습니다. 인구 감소와 경작지 파괴가 쌀 자원의 극적인 감소로 이어지면서 3년 전쟁 동안 농업 생산은 사실상 중단되었습니다. 톤부리 시대에 탁신왕은 식량 부족, 기아, 인플레이션이라는 종말론적 상황에 직면했습니다. 전쟁에서 살아남은 사람들은 굶어 죽었습니다. 탁신은 단지 도움이 필요한 황폐한 사람들에게 돈을 나누어 주었습니다. 국내 쌀 상품 가격은 쌀 생산이 중단되면서 고공행진을 거듭해 아유타야 멸망 이전의 5배에 달했습니다. 시암은 기근을 해소하기 위해 시암 정부가 해외에서 쌀을 싸게 사들였고, 특히 항구도시인 하티엔에서 쌀을 사들였습니다. 1776년 탁신왕은 적절한 수확량을 보장하기 위해 자신의 대신들에게 톤부리 외곽의 쌀 생산을 직접 감독하도록 위임해야 했습니다.

아유타야 왕궁은 중국과 네덜란드와의 무역을 통해 수익을 얻었습니다. 새로운 왕 탁신은 그의 정부를 위해 수입을 창출하기 위해 이 외세들과의 관계를 갱신하려고 했습니다. 1769년 네덜란드는 시암과의 무역 관계를 갱신하는 것을 전면 거부했고, [109]중국을 유일한 대안으로 남겨두었습니다. 그 후 탁신은 청나라와의 무역-보국 관계에 들어가기 위해 중국 황실의 인정을 구했습니다.[110] 쌀 생산과 중국과의 무역 회복을 통해, 샴 경제는 점차 회복되었습니다. 19세기 초 라타나코신 시대에 시암은 다시 쌀 수출국이 되었고 아유타야 시대의 경제 상황이 회복되었습니다.

버마 문화에 대한 샴의 영향

아유타야에서 쫓겨난 샴인 포로들은 버마의 전통적인 연극과 춤에 엄청난 영향을 미쳤습니다. 1789년, 왕자와 대신들로 구성된 버마 왕실 위원회는 샴과 자바의 드라마를 태국어에서 버마어로 번역한 혐의로 기소되었습니다. 1767년 아유타야에서 사로잡힌 샴 예술가들의 도움으로 위원회는 태국어에서 버마어로 두 개의 중요한 서사시를 각색했습니다: 샴 라마야나와 에나오, 자바 판지 이야기의 샴어 버전을 버마어 Yama Zattaw와 Enaung Zattaw.[111] 버마 고전 무용의 한 스타일인 요다야 아카(빛). 아유타얀 춤)은 버마 전통 춤 중에서도 가장 섬세한 춤 중의 하나로 여겨집니다. 요다야 가곡은 버마 고전 가곡의 전형인 마하그 ī타의 한 장르를 형성하기도 합니다.

유산 및 역사학

샴/태국 원민족주의의 창조

1767년 샴의 국가가 멸망하기 전까지, 샴의 군주들은 왕이 "종교, 사람, 그리고 신의 수호자"라는 개념을 거의 사용하지 않았습니다. 그러나 1767년 이후 톤부리 왕조와 방콕 왕조는 1767년과 유사한 미래의 실존적 위협이 있을 때, 샴 불교와 샴 왕국을 보호하기 위해 정예적인 초국주의를 취하고 전면적으로 추진했습니다. 그 뒤를 이은 샴의 군주 탁신, 라마 1세, 라마 2세는 모두 "부처님"을 지키기 위한 싸움을 거부한 프라이에 대해 엄격한 사형을 내리는 등, 나라와 불교를 지키려는 야심을 강조함으로써 초국주의 사상을 강조했습니다. 버마 침공 경로 지도를 만들고 버마 연대기를 태국어로 번역했습니다. 이러한 형태의 원시 민족주의는 서구화된 군주 라마 5세, 라마 6세, 라마 7세에 의해, 그리고 1932년 이후의 칸나 랏사돈(국민당) 정부에 의해, 후에 태국어인 샴어를 성공적으로 만들어냄으로써, 원시 민족주의적, 왕당파적, 서사를 민족 서사로 변화시키는데 중요한 역할을 했습니다. 19세기 유럽 식민주의에 대응한 [112]국가 정체성

역사가 마이클 워디(Michael Wowdy)는 아유타야가 멸망한 지 60년 후인 1824~26년의 제1차 영국-미얀마 전쟁에서 버마와 비교하여 "영국이 자국의 존립에 위협을 가하는 것을 감지했다면 버마인들은 기회를 잡았을지도 모른다"고 썼습니다.[113]

태국-미얀마 관계에 미치는 영향

전쟁의 유산은 버마인들에게 부정적으로 남아있습니다.그 이후로 태국 관계.

태국인의 견해

아유타야의 몰락은 태국의 가장 큰 국가적 재난 중 하나로 여겨집니다. 한 샴 연대기 작가는 "한타와디(바인나웅)의 왕은 군주처럼 전쟁을 벌였지만 아바(신비신)의 왕은 강도처럼 전쟁을 벌였습니다."[114]라고 썼습니다. 1917년, 샴 왕자 담롱 라자누브합은 학교 교과서와 대중문화에서 발견되는 태국의 민족사적 관점의 발전에 큰 영향을 준, 수세기에 걸친 양국 간의 적대관계에 대한 고도의 민족주의적 역사인 '우리의 버마 전쟁(Thai Rop Pharma)'을 출판했습니다. 그가 보기에 버마 사람들은 야만적이고 공격적인 민족이었을 뿐만 아니라, 시암은 준비가 되지 않고 자신에 대해 분열될 때만 전쟁에서 패배했습니다. 나레수안과 라마 1세와 같은 민중을 규합한 왕들은 제국주의 적에 맞서 민족해방전쟁을 성공적으로 치렀습니다.[100] 그래서 경쟁적인 통치자들 사이의 고대의 싸움은 갑자기 국가들 사이의 전쟁이 되었습니다.[115]

더 최근의 학자들은 16세기와 18세기의 역사를 20세기의 개념적 틀로 주조하지 말라고 경고했습니다. 역사학자 도날드 세킨스는 "담롱이 묘사한 24개의 태국-미얀마 전쟁은 국가 간 전쟁이라기보다는 군주 간의 전쟁이었다"며 "나레수안의 아버지를 포함한 당시의 많은 저명한 샴인들은 버마의 통치권을 기꺼이 받아들였다"고 썼습니다.[100] 또 다른 역사학자 헬렌 제임스는 "이 전쟁들은 주로 지역적이고 왕조적인 패권을 위한 투쟁이었고, 국가적이거나 민족적인 갈등이 아니었다"고 썼습니다.[116] 결국 아유타야 공격에는 많은 샴인들이 가담했습니다. 이러한 견해는 니디 어서웅과 수낫 추틴타론과 같은 현대 태국 학자들에 의해 반복됩니다.[117] 수낫에 따르면, "버마인에 대한 부정적인 태도는 과거의 관계 때문에 생기는 것이 아닙니다. 그것은 오히려 태국 민족주의 정부, 특히 군사 정권의 정치적 책동의 결과입니다."[115]

그럼에도 불구하고, 현대의 학문적 관점은 태국의 교과서, 즉 대중문화에서 담롱의 관점을 대체하지 못했습니다. 이는 버마족에 대한 태국 국민들의 반감을 키워왔고, 현재까지의 태국-미얀마 관계를 실질적인 정치적 파급력으로 물들였습니다. 적어도 태국 정치 지도층에서 이러한 반감은 다양한 시기에 피난처를 제공하고 국경을 따라 있는 여러 민족 저항 단체들을 적극적으로 장려하고 "후원"해 온 태국의 "완충 지대" 정책에서 드러났습니다.[118][119]

버마어 견해

1954년 12월, 버마 연방의 초대 총리인 우 누는 방콕을 처음으로 국빈 방문하여 버마의 과거 비행에 대해 공개적으로 사과했습니다.[120] 그러나 오늘날 대부분의 버마 사람들은 과거 왕들의 침략에 대해 피상적으로만 알고 있습니다. 대부분의 사람들은 시암에서 버마군에 의해 자행된 파괴와 만행에 대해 거의 알지 못합니다. 왜냐하면 버마어 학교 책에는 그것들이 언급되어 있지 않기 때문입니다. 많은 버마인들은 태국의 적대감과 태국 정부의 완충지대 정책의 역사적 이유를 깨닫지 못하고 있습니다. 많은 버마 사람들, 특히 군대에 있는 사람들은 "이웃 국가들의 안정을 저해하는" 어떤 활동도 용납하지 않을 것이라는 태국 정부의 보장에 대해 회의적입니다.[119]

대중문화에서는

참고 항목

참고문헌

메모들

인용

- ^ "Alangkapuni: An English Captain at the Siege of Ayutthaya". Journal of the Siam Society. Retrieved 12 May 2023.

- ^ 마웅마웅틴, 1권, 285쪽

- ^ a b 마웅마웅틴, 1권, 303쪽

- ^ a b c d e f g 와이어트, 118쪽

- ^ a b c d e f 하비, 250쪽

- ^ a b c Kyaw Thet, pp. 300–301

- ^ a b c Htin Aung, p. 184

- ^ a b c 하비, 250-253쪽

- ^ a b 와이엇, 122쪽

- ^ 베이커, 크리스, 퐁페이칫, 파숙. 태국의 역사 제3판(307쪽). 캠브리지 대학 출판부. 킨들 에디션.

- ^ Baker, et al., p. 21

- ^ a b c 제임스, 302쪽

- ^ a b Phayre, pp. 188–189

- ^ 베이커, 크리스, 퐁페이칫, 파숙. 아유타야의 역사 (263-264쪽). 캠브리지 대학 출판부. 킨들 에디션.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q Topich, William J.; Leitich, Keith A. (2013). The History of Myanmar. ABC-CLIO.

- ^ a b c South, Ashley (2013). Mon Nationalism and Civil War in Burma: The Golden Sheldrake. Taylor & Francis.

- ^ a b c Lieberman, Victor B. (2014). Burmese Administrative Cycles: Anarchy and Conquest, C. 1580-1760. Princeton University Press.

- ^ a b c d e f Cocks, Samuel William (1910). A Short History of Burma. Macmillan and Company.

- ^ a b c d e Phayre, Arthur, Sir (1884). History of Burma, Including Burma Proper, Pegu, Taunga Tenasserim, and Arakan, from the Earliest Time to the End of the First War with British India. Trubner & Co.

{{cite book}}: CS1 maint: 다중 이름: 저자 목록 (링크) - ^ Harvey, G. E. (2019). History of Burma: From the Earliest Times to 10 March 1824 The Beginning of the English Conquest. Taylor & Francis.

- ^ a b Baker, Chris (2014). "Final Part of the Description of Ayutthaya with Remarks on Defence, Policing, Infrastructure, and Sacred Sites" (PDF). Journal of the Siam Society.

- ^ a b c d e f g h i j k l m Baker, Chris; Phongpaichit, Pasuk (2017). A History of Ayutthaya: Siam in the Early Modern World. Cambridge University Press.

- ^ a b c d Eoseewong, Nidhi (2007). การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี. Bangkok: Matichon.

- ^ Blussé, Leonard; Gaastra, Femme S (2016). On the Eighteenth Century as a Category of Asian History: Van Leur in Retrospect. Taylor & Francis.

- ^ Willis, John E. Jr. (2012). "Functional, Not Fossilized: Qing Tribute Relations with Đại Việt (Vietnam) and Siam (Thailand), 1700-1820". T'oung Pao. doi:10.1163/15685322-984500A5 – via Brill.

- ^ a b c Watson, Noelle; Schellinger, Paul; Ring, Trudy (2012). Asia and Oceania: International Dictionary of Historic Places. Taylor & Francis.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v Ruangsilp, Bhawan (2007). Dutch East India Company Merchants at the Court of Ayutthaya: Dutch Perceptions of the Thai Kingdom, Ca. 1604-1765. BRILL.

- ^ a b Thant Myint-U (2011). The River of Lost Footsteps. Faber & Faber.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo Phraison Salarak (Thien Subindu), Luang (1916). Intercourse between Burma and Siam as recorded in Hmannan Yazawindawgyi. Bangkok.

{{cite book}}: CS1 maint: 위치 누락 게시자(링크) - ^ "Wat Si Roi". Tourism Thailand.

- ^ a b c Phayre, Arthur P. (1883). History of Burma: Including Burma Proper, Pegu, Taungu, Tenasserim, and Arakan, from the Earliest Time to the First War with British India. Trubner & Company.

- ^ a b Malalgoda, Kitsiri (1976). Buddhism in Sinhalese Society, 1750-1900: A Study of Religious Revival and Change. University of California Press.

- ^ a b c d e f g h na Pombejra, Dhiravat (2017). "Alangkapuni: An English Captain at the Siege of Ayutthaya". Journal of the Siam Society.

- ^ a b Veidlinger, Daniel (2006). Spreading the Dhamma: Writing, Orality, and Textual Transmission in Buddhist Northern Thailand. University of Hawaii Press.

- ^ a b c d Than Tun (1985). The Royal Orders of Burma A.D. 1598 - 1885; Part Three, A.D. 1751 - 1781. Kyoto: The Center of Southeast Asian Studies, Kyoto University.

- ^ a b c d Simms, Sanda (2003). The Kingdoms of Laos. Taylor & Francis.

- ^ 하비, 247-248쪽

- ^ Baker, et al., p. 21

- ^ Steinberg, et al., p. 102

- ^ Alaungpaya Ayedawbon, pp. 147–148

- ^ 하비, 242쪽

- ^ a b c d e Phayre, p. 188

- ^ a b c d e f g h i Soe Thuzar Myint (2011). "Yodayar Naing Mawgun by Letwe Nawrahta: A Contemporary Myanmar Record, Long Lost, of How Ayutthaya Was Conquered" (PDF). Journal of the Siam Society.

- ^ Sanajaoba, Naorem (1988). Manipur Past and Present: The Heritage and Ordeals of a Civilization. Mittal Publications.

- ^ 파이어, pp. 192–201

- ^ 홀, 제XI장, 27쪽

- ^ 하비, 248쪽

- ^ 하비, 333-335쪽

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o Bradley, Dan Beach (1863). Phraratcha phongsawadan krung thonburi phaendin somdet phraborommaratcha thi 4 (somdet phrajao taksin maharat) chabap mo bratle (Royal chronicles of Thonburi, King Taksin the Great, Dr Bradley ed.).

- ^ Steinberg, et al., p. 102

- ^ a b c 와이엇, 117쪽

- ^ a b Per Ba Than, p. 322, 버마어 보고서 Takas Rahang

- ^ a b 마웅마웅틴, 1권, 페이지 282

- ^ a b c 하비, 251쪽

- ^ a b c Myint-U, p. 99

- ^ a b c d e Phayre, p. 189

- ^ a b CHUTINTARANOND, SUNAIT (1999). "THE IMAGE OF THE BURMESE ENEMY IN THAI PERCEPTIONS AND HISTORICAL WRITINGS" (PDF). Journal of the Siam Society.

- ^ "Wat Pho Kao Ton". Thailand Tourism Directory.

- ^ a b "Heroes Of Khai Bang Rachan Monument And Khai Bang Rachan Park". Thailand Tourism DIrectory.

- ^ a b c Dai, Yingcong (February 2004). "A Disguised Defeat: The Myanmar Campaign of the Qing Dynasty". Modern Asian Studies. 38 (1): 145–189. doi:10.1017/S0026749X04001040. JSTOR 3876499. S2CID 145784397.

- ^ a b c d Giersch, Charles Patterson (2006). Asian Borderlands: The Transformation of Qing China's Yunnan Frontier. Harvard University Press.

- ^ 기어쉬, 101~110쪽.

- ^ Phraison Salarak (Thien Subindu), Luang (1916). Intercourse between Burma and Siam as recorded in Hmannan Yazawindawgyi. Bangkok.

{{cite book}}: CS1 maint: 위치 누락 게시자(링크) - ^ "AYUTTHAYA'S CITY WALLS". History of Ayutthaya.

- ^ 하비, 252쪽

- ^ a b c Tarling, Nicholas (1999). The Cambridge History of Southeast Asia. Cambridge University Press.

- ^ Tarling, p. 38

- ^ Reid, Anthony (2015). A History of Southeast Asia: Critical Crossroads. Wiley.

- ^ a b Van Roy, Edward (2010). "Safe Haven: Mon Refugees at the Capitals of Siam from the 1500s to the 1800s" (PDF). Journal of the Siam Society. 98.

- ^ a b c d 하비, 252쪽

- ^ a b c d Wang, Gongwu (2004). Maritime China in Transition 1750-1850. Otto Harrassowitz Verlag.

- ^ Wade, Geoff (19 December 2018). China and Southeast Asia: Historical Interactions. Routledge.

- ^ a b c d e Wyatt, David K. (2003). Thailand : A Short History (2nd ed.). Chiang Mai: Silkworm Books. ISBN 974957544X.

- ^ a b c d Rappa, Antonio L. (2017). The King and the Making of Modern Thailand. Routledge.

- ^ Shanks, G. D. (2021). "Malaria Determined Military Outcomes in Burma (Myanmar) Across Three Centuries". Journal of Military and Veterans' Health.

- ^ Hall, D. G. E. (2013). Burma. Read Books Limited.

- ^ 제임스, 303쪽

- ^ a b Phayre, p. 190

- ^ a b c d e f g h i j k l Van Roy, Edward (2018). Siamese Melting Pot. ISEAS Yusof Ishak Institute.

- ^ Wattanasukchai, Sirinya (2 May 2013). "On the walls of Mandalay". Bangkok Post.

- ^ Boeles, J.J. "Note on an Eye-witness Account in Dutch of the Destruction of Ayudhya in 1767". Journal of Siam Society.

- ^ a b Arthayukti, Woraphat; Van Roy, Edward (2012). "Heritage Across Borders: The Funerary Monument of King Uthumphon" (PDF). Journal of Siam Society.

- ^ Sewell, Seymour (1921). "Note on some old Siamese guns" (PDF). Journal of Siam Society.

- ^ 하비, 253쪽

- ^ 다이, 145쪽

- ^ a b Mishra, Patit Paban (2010). The History of Thailand. ABC-CLIO.

- ^ "History of Ayutthaya - Temples & Ruins - Wihan Phra Mongkhon Bophit". www.ayutthaya-history.com. Retrieved 19 December 2021.

- ^ Tarling, p. 236

- ^ a b Htin Aung, pp. 181–183

- ^ a b c Damrong Rajanubhab (1918). พงษาวดารเรื่องเรารบพม่า ครั้งกรุงธน ฯ แลกรุงเทพ ฯ.

- ^ a b Htin Aung, pp. 183–185

- ^ Ratchasomphan, Wyatt, p. 85

- ^ Smith, Stefan Halikowski (2011). Creolization and Diaspora in the Portuguese Indies: The Social World of Ayutthaya, 1640-1720. Brill.

- ^ Koenig, J.G. (January 1894). "Journal OF A Voyage FROM India to Siam and Malacca in 1779". Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society. 26.