먹석

Inkstone이 글은 검증을 위해 인용구가 추가로 필요하다.– · ·책· · (2009년 5월)(이 템플릿 |

| 먹석 | |||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||||||||||||

| 한자이름 | |||||||||||||||||||||||

| 중국어 번체 | 硯臺 | ||||||||||||||||||||||

| 중국어 간체 | 砚台 | ||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||

| 한국이름 | |||||||||||||||||||||||

| 한글 | 벼루 | ||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||

| 일본식 이름 | |||||||||||||||||||||||

| 간지 | 硯 | ||||||||||||||||||||||

| 히라가나 | すずり | ||||||||||||||||||||||

| 가타카나 | スズリ | ||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||

먹석은 중국의 전통 문방구다. 그것은 잉크를 갈고 억제하기 위한 돌 모르타르다. 벼루는 돌 이외에도 점토, 청동, 철, 도자기 등으로도 제작된다. 이 장치는 약 6000년에서 7000년 전의 염료를 문지르는 데 사용된 탁본 도구에서 진화했다.[1]

역사

이 벼루는 중국 태생으로 서예와 그림에 쓰인다. 현존하는 잉크돌은 중국의 고대부터 유래되었다.

이 장치는 약 6000년에서 7000년 전의 염료를 문지르는 데 사용된 탁본 도구에서 진화했다.[1] 가장 먼저 발굴된 먹석은 기원전 3세기 것으로, 후베이 현 윤멍에 위치한 무덤에서 발견되었다. 이 벼루의 사용은 한나라 시대에 대중화되었다.[2]

사회경제와 문화에 자극을 받아 당나라(618~905) 때 잉크돌 수요가 증가하여 송나라(960~1279)에서 전성기에 이르렀다. 송나라 잉크돌은 크기가 매우 크고 종종 조각의 섬세함을 보여준다. 송나라 먹석도 마무리가 거칠다. 그 시대의 드래곤 디자인은 종종 거의 유머러스한 묘사를 보여준다; 용들은 종종 웃는 것처럼 보인다. 이후 원나라 때부터 반대로 용은 흉포한 모습을 보인다.

첸룽 황제는 시칭옌푸(시칭옌푸(시칭옌푸)라는 제목의 24장 편찬물로 분류된 자신만의 제국주의적 잉크석 컬렉션을 가지고 있었다. 이 잉크돌들 중 많은 것들이 타이베이 국립고궁박물관 소장품들에 소장되어 있다.

네 개의 유명한 잉크스톤

진지한 서예가나 화가에게는 먹물의 질만큼이나 좋은 먹석이 중요하다. 벼루는 그 위에 갈아놓은 잉크의 질과 질감에 영향을 줄 것이다. 4가지 종류의 중국 먹석은 특히 먹석 미술사에서 주목받으며, '4가지 유명한 먹석'으로 널리 알려져 있다.

- 두안잉크스톤(간체 중국어: 端砚; 전통 중국어: 端硯; 핀인: 두아옌)은 광둥 성 자오칭에서 생산되며 당나라 때 두안 현에서 이름을 따왔다.[3] 두안석은 화산 터프인데, 보통 자주색에서 자주색에 이르는 색이다. 돌에 박혀 있는 다양한 암석 재료로 인해 중국에서 전통적으로 중시되었던 독특한 디자인과 돌눈(침입물)을 만들어 내는 다양한 특색 있는 자국이 있다.[3] 송나라에는 녹색의 돌 품종이 채굴되었다. 두안 먹석은 원석이 출토된 지뢰(keng)에 의해 세심하게 분류된다. 특정 광산은 역사상 분리된 기간 동안만 개방되었다. 예를 들어, 마즈켄 광산은 현대에 다시 열렸음에도 불구하고 원래 첸룽 재위(1736-1795)에 개통되었다.

- 그녀는 먹석(간체 중국어: 歙砚; 전통 중국어: 歙硯; pinyin: 셰옌은 셰 현(안후이 성)과 우위안 현(장시 성) 출신이다. 두 군 모두 당나라 때 후이저우 고대 셰 현의 관할이었다. 이 돌은 다양한 석판이며, 두안석처럼 역사적으로 석재를 얻은 여러 광산에 의해 분류된다. 검은색을 띠며 금색 같은 다양한 무늬를 표시하기도 한다.[4] 그녀의 먹석은 당나라 때 처음 사용되었다.[4]

- 타오(he) 먹석(간체 중국어 간체: (());; 전통 중국어: 河(硯);; 핀인: 타오(h)얀)은 간쑤 성 도강 하류에서 발견된 돌로 만든다.[5] 이 잉크돌은 송나라 때 처음 사용되어 급속도로 소망이 되었다.[6] 그것은 다양한 색조의 잔물결과 같은 뚜렷한 표시를 가지고 있다.[6] 그 돌은 결정체여서 옥처럼 보인다. 이 돌들은 점점 더 희귀해져서 찾기 어렵다. 초록색 두안석과 쉽게 혼동할 수 있지만 결정성으로 구별할 수 있다.

- 청리 잉크돌(간체 중국어: 泥泥;; 전통 중국어: 泥硯;; 핀인: 첸니얀)은 세라믹에서 제조한 잉크돌이다. 이 과정은 당나라에서 시작되었고, 허난 뤄양에서 유래되었다고 한다.

사용법

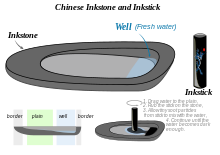

중국 전통 잉크가 잉크로 굳어졌다. 보통 잉크 스틱의 바닥 끝을 연삭면에 놓기 전에 일부 물을 먹석(물량을 조절하기 위해 드로퍼를 사용하여)에 바른 다음 점차 갈아서 잉크를 만든다.

그라인딩 과정에서 잉크의 생산량을 증가시키기 위해 점차적으로 더 많은 물을 더하게 되는데, 잉크의 과잉은 평평한 연삭면처럼 빨리 증발되지 않는 잉크 저장소로 흘러들어가는 잉크가 해당 목적에 맞게 충분히 생산될 때까지입니다.

중국인들은 끝이 평평한 상태로 둥근 동작으로 잉크를 갈고, 일본인들은 잉크 끝의 한쪽 가장자리를 앞뒤로 밀고 나간다.

물은 송나라(960~1279)의 많은 물석처럼 물석 자체의 물웅덩이에 저장할 수 있다. 제때에 물을 머금은 공동이나 저수지는 나중에 벼루 위에 잉크 저장소가 되었다. 물은 보통 세라믹 용기에 담아 먹석 위에 뿌렸다. 잉크돌은 잉크 붓, 잉크스틱, 쉬안지와 함께 전통적으로 '연구의 4대 보물'로 알려진 네 가지 필기구다.

갤러리

메모들

- ^ a b Tingyou Chen (3 March 2011). Chinese Calligraphy. Cambridge University Press. p. 43. ISBN 978-0-521-18645-2.

- ^ China: Dawn of a Golden Age, 200-750 AD. Metropolitan Museum of Art. 2004. p. 108. ISBN 978-1-58839-126-1.

- ^ a b Zhang, Wei (2004). The four treasures: inside the scholar's studio. San Francisco: Long River Press. pp. 39–41. ISBN 1-59265-015-5.

- ^ a b Zhang, Wei (2004). The four treasures: inside the scholar's studio. San Francisco: Long River Press. pp. 48–49. ISBN 1-59265-015-5.

- ^ "Gansu Tao Inkstone". chinaculture.org. Ministry of Culture, P.R.China. Archived from the original on 24 March 2014. Retrieved 3 November 2011.

- ^ a b Zhang, Wei (2004). The four treasures: inside the scholar's studio. San Francisco: Long River Press. pp. 49–52. ISBN 1-59265-015-5.

참조

- 1976년 홍콩 중국 스튜디오의 보물 T.C.Lai.

- 1980년 도쿄, 주고쿠 겐자이 슈세이(A Compendium on Chinese Inkstone, A Compension on Chinese Inkstones), 기타바타케 소지와 기타바타케 고테이(Kitabatake Gotei, Chukoku Kenzai Shusei, Kitabatake Soi),

- 키타바타케 소지와 기타바타케 고테이 스즈리이시 가쿠(An Inkstone Competery), 1977년 도쿄.

- 음팅 흐시칭엔푸(An Imperial Catalogue of the Western Brights Collection of Inkstone), 24장 서문 1778.