미카엘리스-아르부조프 반응

Michaelis–Arbuzov reaction| 미카엘리스-아르부조프 반응 | |

|---|---|

| 이름을 따서 명명됨 | 아우구스트 미카엘리스 알렉산드르 아르부조프 |

| 반응형 | 커플링 반응 |

| 식별자 | |

| 유기화학포털 | 아르부조프스키 |

| RSC 온톨로지 ID | RXNO:0000060 |

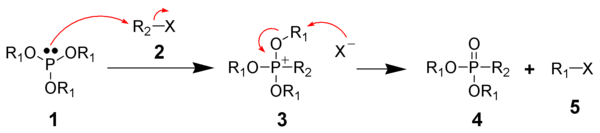

미카엘리스-아르부조프 반응(아르부조프 반응이라고도 함)은 알킬 할라이드를 가진 3가 인 에스테르의 화학반응으로 오순인 인종과 또 다른 알킬 할라이드를 형성한다. 아래 그림은 아르부조프 반응을 겪는 기질들의 가장 일반적인 유형을 보여준다; 인산염 에스테르(1)는 인산염을 형성하기 위해 반응한다(2), 인산염 (3)은 인산염을 형성하기 위해 반응한다(4) 그리고 인산염 (5)은 인산염 산화물을 형성하기 위해 반응한다(6).

그 반응은 1898년 8월 미카엘리스에 의해 발견되었고 [1]곧 알렉산드르 아르부조프에 의해 크게 탐구되었다.[2][3] 이 반응은 다양한 인산염, 인산염, 인산염의 합성에 널리 사용된다. 몇 가지 평론이 발표되었다.[4][5] 이러한 반응은 {(CH55)Co[(CHO3)3P]}32+의 디메틸화로 {(CH55)Co[(CHO3)2PO]}3−을(를) 부여한 것처럼 조정된 인산염 리간드에도 발생한다.

반응 메커니즘

Michaelis-Arbuzov 반응은 전기영양 알킬 할라이드(2)로 핵포틸 인종(1 - A 인산염)의 S2N 공격을 받아 중간(3)으로서 인산염 소금을 투여한다. 중간(200°C)의 열 갈라짐 없이 인산염을 형성하는 데 반응하지 않는 3차 인산염이나 알코올이나 염기에 의한 갈라짐과 같이 이러한 중간체는 분리될 수 있을 정도로 안정되는 경우가 있다. 대체된 할로겐화 음이온은 보통 R 탄화수소1 중 하나에 다른 S2N 반응을 통해 반응하며, 산소 원자를 대체하여 원하는 인산염(4)과 알킬 할로겐화(5)을 공급한다. 이는 키랄 R1 그룹이 할로겐화 음이온이 공격한 탄소 중심에서 구성의 역전을 경험한다는 관측에 의해 뒷받침되었다. 이것은 S2N 반응에 기대되는 것이다.[6] 또한 S1N 반응과 유사한 탈칼킬화 기전에 대한 탄수화물 기반 증거가 존재하는데, 여기서1 R 그룹은 음이온의 공격에 따른 인산염 소금으로부터 처음에 분리된다.[5] 3차 알킬 할라이드 그룹이 있는 인산염 에스테르도 이 반응을 겪을 수 있는데, S2N 메커니즘만 작동했다면 예상치 못한 일이었을 것이다. 이 S1형N 메커니즘에 대한 추가 지원은 S2N 반응에 대해 작용하지 않는 것으로 악명 높은 화합물 종류인 네오펜틸 할로겐화물의 합성에 아르부조프 반응을 사용함으로써 얻어진다. 미세한 가역성의 원리에 기초하여, S2N 반응에 대한 Neopenentil의 불활성 성질은 S2N 반응이 이 반응에서 Neopenentil 할로겐화 합성을 위한 메커니즘이 될 가능성이 낮다는 것을 나타낸다. S2N 경로나 S1N 경로를 통해 반응할 수 없는 기판은 일반적으로 반응하지 않으며, 여기에는 비닐 및 아릴 그룹이 포함된다. 예를 들어, 위에서 언급한 3알 인산염은 안정적인 인산염을 형성하기 때문에 일반적으로 반응하지 않는다. 아릴 그룹은 S1과N S2형N 메커니즘을 거치지 않기 때문에, 3개의 인산염은 인산염의 분해를 위한 낮은 에너지 경로가 부족하다. 아군 재배열 메커니즘(S2N)도 아군 및 프로파길 할로겐에 관여했다.

순환 인산염에 대한 입체화학 실험은 화학 평형에서 P NMR을 사용한 반응의 탈핵 단계에 관여하고 있는 오타발렌트 인산염 매개체와 사타발렌트 인산염 매개체의 존재를 밝혀냈다. 이러한 매개체의 분해는 주로 음이온의 핵성(nucleophility)에 의해 추진된다. 중간인산염은 음이온이 약하게 핵포화되었을 때 격리될 수 있을 정도로 충분히 안정되어 있는 경우가 많으며, 예를 들면 사화불화불화불화불화불화불화불화불화불화불화불화불화불화불화불화불화염이나 삼화불화 음이온 등이 있다.

범위

알킬 할로겐화[5]

일반적인 지침으로서 유기 할로겐화 성분의 반응성은 다음과 같이 열거할 수 있다. (대부분의 반응에서 최소 반응으로)

그리고

일반적으로 3차 알킬 할로겐화, 아릴 할로겐화, 비닐 할로겐화물은 반응하지 않는다. 이러한 경향에는 1,2-디클로로에테네와 트리틸 할리데스를 포함한 주목할 만한 예외들이 있다. 일부 활성 아릴 할로겐화물은 종종 이성교배와 관련된 것으로 알려져 있다. 요오드벤젠과 대체 파생상품은 광학 조건에서 반응하는 것으로 알려져 있다. 2차 알킬 할로겐화물은 종종 반응이 좋지 않아 알케인을 부수제품으로 생산한다. 앨리글과 프로파길 할로겐도 반응하지만 S2나N S2N 메커니즘을 통해 진행할 수 있다. 일차 알킬 할로겐화물과 아킬 할로겐화물에 대한 반응은 일반적으로 순조롭게 진행된다. 흥미롭게도, 사염화탄소는 클로로포름이 반응조건에 불활성화된 상태에서 단 한 번만 반응을 일으킨다. 인 원자로부터 떨어진 에스테르 체인에서 할로겐화 원자가 발견되었을 때, 알킬 할로겐화 없이 해당 아르부조프 제품에 대한 이질화 현상이 알려져 왔다.

페르코우 반응은 α-브로모-와 α-클로로케톤에 대한 경쟁 반응 경로다. 반응 조건 하에서 Perkow 제품과 일반 Arbuzov 제품이 혼합되어 발생하며, 대개 Perkow 제품을 상당히 선호한다. 반응하는 동안 더 높은 온도를 사용하면 아르부조프 제품을 선호하게 될 수 있다. α-요도케톤스의 반응은 아르부조프 제품만을 준다.[7] β-케토인산염의 다른 생산 방법이 개발되었다.[8]

알킬 플루오르화물과 함께 3가 인화합물의 반응은 비정상적이다. 이 반응성의 한 예는 아래와 같다.

인 반응제[5]

일반적으로 A와 B가 알킬, 알톡시 또는 아릴록시 그룹인 3가 인 시약의 일반적인 형태는 다음과 같다: - 전자 유출 집단은 전자 기증 집단이 반응 속도를 높이는 등 반응 속도를 늦추는 것으로 알려져 있다. 이것은 반응의 속도 결정 단계로서 알킬 할라이드에 대한 인 시약의 초기 공격과 일치한다. R군이 발광할 때 반응이 순조롭게 진행된다. A, B, R이 모두 아릴 그룹일 때, 안정된 인산염 소금이 형성되고 정상 조건에서 더 이상 반응이 진행되지 않는다. 알코올이 있는 곳에서 더 높은 온도로 가열하는 것은 이소체화 제품을 제공하는 것으로 알려져 있다. 일부 5인조 링의 경우 최종 순환 제품을 공급하기 위해 추가 난방이 필요하지만, 순환 인산염은 일반적으로 비순환 OR 그룹을 배출하기 위해 반응한다.

인산염(Ex: R = Na)도 해당 Na-Halide 소금의 강수량과 반응할 수 있다. 아미도인산염과 실로록시인산염은 이전에 아미도인산염과 인산염을 산출하는 데 사용되었다.

아르부조프형 재배열은 OR 그룹의 O가 인의 초기 S2N 공격에서 이탈군 역할을 하는 경우에도 발생할 수 있다. 이것은 A와 B가 Cl일 때만 일어나는 것으로 알려져 있다.

인산염 에스테르는 이 반응에 사용되는 가장 반응성이 낮은 종류의 시약이다. 그들은 인산염을 생성하기 위해 반응한다. 그것들은 반응이 일어나기 위해 가장 많은 난방을 요구한다(120 °C - 160 °C는 일반적이다). 이 높은 온도로 인해 시작 알킬 할로이드의 초과도 사용될 수 있지만 생성된 알킬 할로겐의 제거에 부분 증류를 사용할 수 있다. 용제는 용제의 사용에 따라 선택성이 개선된 전례는 있지만 이러한 반응에 사용되지 않는 경우가 많다.

인산염은 일반적으로 인산염 에스테르보다 더 반응적이다. 그들은 인산을 생성하기 위해 반응한다. 반응에도 난방이 필요하지만 에스테르를 산으로 열분해하는 것은 흔한 부작용이다. 대체 인산염의 낮은 가용성은 아르부조프 반응에서 이 종류의 시약 사용을 제한한다. 히드록시, 티올, 카르복실산, 1차 및 2차 아민 기능 그룹은 모두 인광석과 반응하기 때문에 반응에 인광석과 함께 사용할 수 없다.

인산염은 이 반응에 사용되는 가장 반응성이 높은 종류의 시약이다. 그들은 인산염을 생성하기 위해 반응한다. 그것들은 종종 반응에 매우 적은 가열(45 °C)을 필요로 하며 알킬 할로겐이 존재하지 않고 자가 이산화되는 것으로 알려져 왔다.

참고 항목

참조

- ^ Michaelis, A.; Kaehne, R. (1898). "Ueber das Verhalten der Jodalkyle gegen die sogen. Phosphorigsäureester oder O-Phosphine". Berichte. 31: 1048–1055. doi:10.1002/cber.189803101190.

- ^ Arbuzov, A. E. (1906). J. Russ. Phys. Chem. Soc. 38: 687. 누락 또는 비어 있음

title=(도움말) - ^ Arbuzov, A. E. (1906). Chem. Zentr. II: 1639. 누락 또는 비어 있음

title=(도움말) - ^ Arbuzov, B. A. (1964). "Michaelis–Arbusow- und Perkow-Reaktionen". Pure Appl. Chem. 9 (2): 307–353. doi:10.1351/pac196409020307. S2CID 93719226.

- ^ a b c d Bhattacharya, A. K.; Thyagarajan, G. (1981). "Michaelis–Arbuzov rearrangement". Chem. Rev. 81 (4): 415–430. doi:10.1021/cr00044a004.

- ^ Gerrard, W.; Green, W. J. (1951). "568. Mechanism of the formation of dialkyl alkylphosphonates". J. Chem. Soc.: 2550. doi:10.1039/jr9510002550.

- ^ Jacobsen, H. I.; Griffin, M. J.; Preis, S.; Jensen, E. V. (1957). "Phosphonic Acids. IV. Preparation and Reactions of β-Ketophosphonate and Enol Phosphate Esters". J. Am. Chem. Soc. 79 (10): 2608. doi:10.1021/ja01567a067.

- ^ Nagata, W.; Wakabayashi, T.; Hayase, Y. (1988). "Diethyl 2-(cyclohexylamino)vinylphosphonate". Organic Syntheses.; Collective Volume, 6, p. 448