나노메쉬

Nanomesh나노메쉬는 그래핀과 유사한 무기 나노구조 2차원 물질이다. 그것은 2003년 스위스 취리히 대학에서 발견되었다.[1]

붕소(B)와 질소(N) 원자의 단일 층으로 구성되는데, 초고진공 상태에서 보라진에 깨끗한 로듐이나[1] 루테늄[2] 표면을 고온으로 노출시킨 후 고도로 규칙적인 메쉬로 자가 조립하여 형성된다.

나노메쉬는 나노미터(nm) 눈금에서 육각형 모공[3](오른쪽 이미지 참조)의 조립체처럼 보인다. 두 모공 중심 사이의 거리는 3.2nm에 불과한 반면, 각 모공 사이의 거리는 약 2nm의 지름을 가지며 깊이는 0.05nm이다. 가장 낮은 영역은 밑의 금속과 강하게 결합하는 반면, 전선[3](가장 높은 영역)은 층 자체 내에서 강한 응집력을 통해서만 표면에 결합된다.

질화 붕소는 진공,[1] 공기[4] 및 일부 액체에서 안정적일 뿐만 아니라 796 °C(1070 K)의 온도까지 안정적이다.[5][6][1] 또한 나노메쉬 공극과 비슷한 크기의 [2]분자와[5] 금속성단을 잡아 잘 정돈된 배열을 형성하는 비범한 능력을 보여준다. 이러한 특성은 표면 기능화, 스핀트로닉스, 양자 컴퓨팅 및 하드 드라이브와 같은 데이터 저장 매체와 같은 영역에서 재료의 응용을 제공할 수 있다.

구조

h-BN 나노메쉬는 육각형 붕소 질화염의 단일 시트로, 자체 조립 공정에 의해 로듐 Rh(111)나 루테늄 Ru(0001) 결정과 같은 기판에 형성된다.

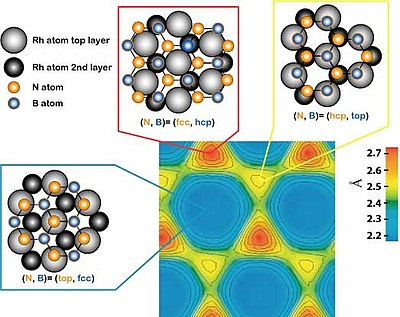

h-BN 나노메쉬의 단위 셀은 13x13 BN 또는 12x12 Rh 원자로 구성되며 격자 상수는 3.2 nm이다. 단면에서 그것은 13개의 붕소 또는 질소 원자가 12개의 로듐 원자에 앉아 있다는 것을 의미한다. 이는 각 BN의 상대적 위치를 단위 세포 내의 기질 원자를 향해 수정하는 것을 의미하며, 어떤 결합은 다른 결합보다 더 매력적이거나 혐오스럽다(부위 선택적 결합), 나노메쉬의 골절을 유도한다(모공과 와이어가 있는 오른쪽 이미지 참조).

나노메쉬 골판지진폭 0.05nm는 두 개의 뚜렷한 BN 영역이 관측되는 전자 구조에 강한 영향을 미친다. 이들은 스캐닝 터널링 현미경(STM) 측정인 오른쪽 아래 영상과 동일한 영역의 이론적 계산을 나타내는 왼쪽 아래 영상에서 쉽게 인식된다. 모공에 할당된 강한 경계 영역은 아래 왼쪽 영상에서 파란색으로 표시되며(오른쪽 영상에서 밝은 링의 중심), 와이어에 할당된 약한 경계 영역은 아래 왼쪽 영상에서 노란색-빨간색으로 표시된다(오른쪽 영상에서 링 사이 영역).

자세한 내용은 을 참조하십시오.

특성.

나노메쉬는 공기, 물, 전해질과 같은 광범위한 환경에서 안정적이다. 진공 상태에서 1275K까지의 온도에서 분해되지 않기 때문에 내온성이 있다. 나노메쉬는 이러한 예외적인 안정성에 더해 금속 나노크루스터의 비계 역할을 하고 잘 정돈된 배열을 형성하는 분자를 함정에 빠뜨리는 비범한 능력을 보여준다.

금(Au)의 경우 나노메쉬에 증발하여 나노메쉬 모공을 중심으로 잘 정의된 원형 오 나노입자가 형성된다.

오른쪽의 STM 수치는 나노메쉬에 증기가 유입된 나프탈로시아닌(Nc) 분자를 보여준다. 이러한 평면 분자의 직경은 약 2nm로, 크기는 나노메쉬 모공과 견줄 만하다(상부 삽입 참조). 나노메쉬의 주기성(3.22nm)으로 분자가 잘 정돈된 배열을 형성하는 과정을 볼 수 있다. 아랫부분의 삽입은 이 기질의 영역을 더 높은 분해능으로 보여주는데, 이 부위는 개별 분자가 모공 안에 갇히게 된다. 게다가, 분자들은 그들의 본래의 순응을 지키는 것처럼 보이는데, 무엇이 그들의 기능성이 유지되고 있다는 것을 의미하는지, 이것은 오늘날 나노 과학에서 도전이다.

개별 분자/클러스터 사이의 간격이 넓고 분자 간 상호작용이 거의 없는 그러한 시스템은 광화학이나 광학 소자에서 분자 전자 및 메모리 소자와 같은 용도에 흥미가 있을 수 있다.

자세한 내용은 을 참조하십시오.

준비 및 분석

잘 정돈된 나노모형은 상온에서 액체인 무색 물질인 3보라진(HBNH)을 열분해 배양한다. 나노메쉬는 화학적 증기 증착(CVD)에 의해 원자적으로 깨끗한 Rh(111) 또는 Ru(10001) 표면을 보라진에 노출시킨 후 발생한다.

기질은 약 40 L(1 Langmuir−6 = 10 torr sec)의 용량으로 진공실에 보라진을 도입할 때 796 °C(1070 K)의 온도로 유지된다. 노출 중 초고진공실 내부의 대표적인 보라진 증기압은 3x10mbar이다−7.

상온으로 식힌 후, 다른 실험 기법을 사용하여 규칙적인 망사 구조를 관찰한다. 스캐닝 터널링 현미경(STM)은 나노메쉬의 국소 실공간 구조를 직접 볼 수 있는 반면, 저에너지 전자회절(LEED)은 전체 샘플에 걸쳐 정렬된 표면 구조에 대한 정보를 제공한다. 자외선 광전자 분광기(UPS)는 샘플의 가장 바깥쪽 원자 층에 있는 전자 상태, 즉 상단 기질 층과 나노메쉬의 전자적 정보를 제공한다.

참고 항목

기타 양식

다른 기판에 대한 보라진의 CVD는 지금까지 골판 나노메쉬 형성으로 이어지지 않았다. 니켈과[8] 팔라듐에서는 평평한 BN층이 관찰되는 반면,[9][10] 몰리브덴에서는[11] 벗겨진 구조물이 대신 나타난다.

참조 및 참고 사항

- ^ a b c d e M. Corso; Auwärter, Willi; Muntwiler, Matthias; Tamai, Anna; et al. (2004). "Boron Nitride Nanomesh". Science. 303 (5655): 217–220. Bibcode:2004Sci...303..217C. doi:10.1126/science.1091979. PMID 14716010. S2CID 11964344.

- ^ a b c d A. Goriachko; He, Y; Knapp, M; Over, H; et al. (2007). "Self-assembly of a hexagonal boron nitride nanomesh on Ru(0001)". Langmuir. 23 (6): 2928–2931. doi:10.1021/la062990t. PMID 17286422.

- ^ a b 문헌에서 유사한 개념을 언급하는 다른 단어들을 찾을 수 있다. 아래는 이러한 요약을 요약한 것이다.

- 모공, 조리개, 구멍: 강한 매력으로 인해 기저 기질에 가장 가깝게 놓여 있는 나노메쉬의 부위. 그것들은 0.05 nm 깊이에 육각형 모양을 가진 수축체를 형성한다.

- 와이어(Wires) : 모공의 경계를 가리키는 나노메쉬의 영역으로, 이 영역은 피임자를 기저 기질에 떨어뜨려 놓아서 나노메쉬의 윗부분을 나타낸다.

- ^ a b O. Bunk; Corso, M; Martoccia, D; Herger, R; et al. (2007). "Surface X-ray diffraction study of boron-nitride nanomesh in air". Surf. Sci. 601 (2): L7–L10. Bibcode:2007SurSc.601L...7B. doi:10.1016/j.susc.2006.11.018.

- ^ a b c d S. Berner; M. Corso; et al. (2007). "Boron Nitride Nanomesh: Functionality from a Corrugated Monolayer". Angew. Chem. Int. Ed. 46 (27): 5115–5119. doi:10.1002/anie.200700234. PMID 17538919.

- ^ a b R. Widmer; Berner, S; Groning, O; Brugger, T; et al. (2007). "Electrolytic in situ STM investigation of h-BN-Nanomesh". Electrochem. Commun. 9 (10): 2484–2488. doi:10.1016/j.elecom.2007.07.019.

- ^ R. Laskowski; Blaha, Peter; Gallauner, Thomas; Schwarz, Karlheinz (2007). "Single layer model of the h-BN nanomesh on the Rh(111) surface". Phys. Rev. Lett. 98 (10): 106'802. Bibcode:2007PhRvL..98j6802L. doi:10.1103/PhysRevLett.98.106802. PMID 17358554.

- ^ T. Greber; Brandenberger, Louis; Corso, Martina; Tamai, Anna; et al. (2006). "Single layer hexagonal boron nitride films on Ni(110)" (– Scholar search). E-J. Surf. Sci. Nanotech. 4: 410. doi:10.1380/ejssnt.2006.410.

{{cite journal}}: 외부 링크 위치format= - ^ M. Corso; Greber, Thomas; Osterwalder, Jürg (2005). "h-BN on Pd(110): a tunable system for selfassembled nanostructures?". Surf. Sci. 577 (2–3): L78. Bibcode:2005SurSc.577L..78C. doi:10.1016/j.susc.2005.01.015.

- ^ M. Morscher; Corso, M.; Greber, T.; Osterwalder, J. (2006). "Formation of single layer h-BN on Pd(111)". Surf. Sci. 600 (16): 3280–3284. Bibcode:2006SurSc.600.3280M. doi:10.1016/j.susc.2006.06.016.

- ^ M. Allan; Berner, Simon; Corso, Martina; Greber, Thomas; et al. (2007). "Tunable self-assembly of one-dimensional nanostructures with orthogonal directions". Nanoscale Res. Lett. 2 (2): 94–99. Bibcode:2007NRL.....2...94A. doi:10.1007/s11671-006-9036-2. PMC 3245566.