횡측두회

Transverse temporal gyrus| 횡측두회 | |

|---|---|

| |

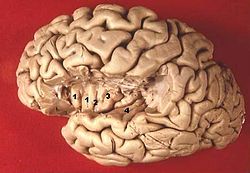

횡방향 측두교와 절연교회에 대한 인간의 뇌관(계리간격변위는 #4) | |

| 세부 사항 | |

| 의 일부 | 측두엽 |

| 부품. | 일차 청각 피질 |

| 동맥 | 중뇌 |

| 식별자 | |

| 라틴어 | 회전목마 |

| NeuroNames | 1520 |

| TA98 | A14.1.09.140 |

| TA2 | 5491 |

| FMA | 72016 |

| 신경조영술의 해부학적 용어 | |

횡측두측두측두엽(/ˈhɛʃʃəlz ʒdɪaɪra//) 또는 헤슬의 경련이라고도 불리는 횡측두측두엽은 브로드만 영역 41과 42를 점유하며 인간 뇌의 횡측두경 내에 매장된 일차 청각피질 영역에서 발견된다. 횡방향 측두 교리는 헤슐의 설커스에 의해 평면 임시(언어 생산에 관여하는 피질)보다 우수하고 분리된다. 횡방향 측두교수는 뇌의 오른쪽과 왼쪽 반구 모두에서 다양한 숫자로 발견되며, 한 연구는 이 숫자가 연구 대상에서 연구된 반구 또는 반구의 지배와 관련이 없다는 것을 발견했다. 측두교수는 시상면에서 오메가형(회색 1개가 있는 경우)이나 심장형(회색 2개와 설커스가 있는 경우)으로 볼 수 있다.[1]

횡방향 측두교수는 들어오는 청각 정보를 처리하는 최초의 피질 구조물이다. 해부학적으로 횡방향 측두엽 교리는 다른 모든 측두엽 교리가 달리듯이 앞 뒤가 아니라 보통(뇌의 중앙을 향해) 달리게 된다는 점에서 구별된다.

Heschl's gyri는 Richard L의 이름을 따서 명명되었다. 헤슐.

처리음

횡방향 측두교회는 톤과 의미론적 과제에 대해 fMRI에 따른 청각 처리 중에 활성화된다.[2] 횡방향 측두교수는 한 연구에서 우반구(3Hz)에 비해 좌반구에서 처리 속도(33Hz)가 현저히 빠른 것으로 밝혀졌다. 또한 이러한 처리율 차이는 계리의 속도 관련 피질의 부피와 관련이 있는 것으로 확인되었고, 우 횡방향 측두 계리는 시간 처리 중에 더 활동적인 것으로 확인되었으며, 이러한 계리는 더 많은 "속도 관련 피질"[1]을 가지고 있는 것으로 밝혀졌다. 피험자의 백색 부피와 회백색 물질 부피는 "급속한 청각 입력"에 대한 민감도 증가와 관련이 있지만, 횡단 측두교회의 백색 물질 부피는 이 처리 속도와 관련이 없는 것으로 밝혀졌다.[2]

음의 청각 처리에서 횡방향 측두교 역할은 Wong, Warrier 등(2008)의 연구에 의해 입증된다. 이번 연구에서는 중국 만다린어의 '피치 패턴'과 단어 의미 사이의 연관성을 성공적으로 형성할 수 있는 과목들이 '이 연관성을 배우기 어려운' 과목들보다 더 큰 부피를 가진 횡방향 측두 교리를 가지고 있는 것으로 밝혀졌다. 이전 과제의 성공적인 완성은 또한 대상의 왼쪽 횡방향 측두교에서 "백질 농도가 더 높은 것"과 관련이 있는 것으로 밝혀졌다. 일반적으로, 더 큰 횡방향 시간 계리는 "배우고 새로운 음성 소리를 인지하는 것을 용이하게 할 수 있는 음성 관련 단서의 보다 효율적인 처리와 관련될 수 있다."[2]

이너 보이스

인간이 인식하는 내면의 목소리에 대한 연구는 이러한 교리를 자신과 같은 대화 중에 활성화되는 뇌의 영역으로 파악하게 했다.[3] 구체적으로, 헤슐의 회는 자발적인 내적 언어에 반응하는 반면, 직무에 따른 내적 언어(실험자가 유도한 반복 단어)에서는 저반응을 보였다.[4]

불일치 부조화

유명한 이벤트 관련 잠재성(ERP) 구성요소 중 하나는 불일치 부조화다. 이 성분은 뇌의 예측 오류 과정을 나타내는 것으로 간주된다.[5][6] 이 ERP는 아마도 오른쪽 전두엽에 있는 두 개의 발전기와 1차 청각 영역인 횡단 측두회 및 상부 측두회 두 개의 발전기를 가지고 있다.[7][8]

추가 이미지

참조

- ^ a b Yousry TA, Fesl G, Buttner A, Noachtar S, Schmid UD (1997). "Heschl's gyrus-Anatomic description and methods of identification on magnetic resonance imaging" (PDF). Int J Neuroradiol. 3 (1): 2–12.

- ^ a b c Warrier C, Wong P, Penhune V, Zatorre R, Parrish T, Abrams D, Kraus N (January 2009). "Relating structure to function: Heschl's gyrus and acoustic processing". The Journal of Neuroscience. 29 (1): 61–9. doi:10.1523/JNEUROSCI.3489-08.2009. PMC 3341414. PMID 19129385.

- ^ Jaekl P (13 September 2018). "The inner voice". Aeon.

- ^ Hurlburt RT, Alderson-Day B, Kühn S, Fernyhough C (2016-02-04). "Exploring the Ecological Validity of Thinking on Demand: Neural Correlates of Elicited vs. Spontaneously Occurring Inner Speech". PLOS ONE. 11 (2): e0147932. Bibcode:2016PLoSO..1147932H. doi:10.1371/journal.pone.0147932. PMC 4741522. PMID 26845028.

- ^ Winkler I (January 2007). "Interpreting the mismatch negativity". Journal of Psychophysiology. 21 (3–4): 147–63. doi:10.1027/0269-8803.21.34.147.

- ^ Parras GG, Nieto-Diego J, Carbajal GV, Valdés-Baizabal C, Escera C, Malmierca MS (December 2017). "Neurons along the auditory pathway exhibit a hierarchical organization of prediction error". Nature Communications. 8 (1): 2148. Bibcode:2017NatCo...8.2148P. doi:10.1038/s41467-017-02038-6. PMC 5732270. PMID 29247159.

- ^ Garrido MI, Friston KJ, Kiebel SJ, Stephan KE, Baldeweg T, Kilner JM (August 2008). "The functional anatomy of the MMN: a DCM study of the roving paradigm". NeuroImage. 42 (2): 936–44. doi:10.1016/j.neuroimage.2008.05.018. PMC 2640481. PMID 18602841.

- ^ Heilbron M, Chait M (October 2018). "Great Expectations: Is there Evidence for Predictive Coding in Auditory Cortex?". Neuroscience. 389: 54–73. doi:10.1016/j.neuroscience.2017.07.061. PMID 28782642. S2CID 22700462.

외부 링크

| 위키미디어 커먼스는 헤슐의 회초리와 관련된 미디어를 가지고 있다. |