아노믹 실어증

Anomic aphasia| 아노믹 실어증 | |

|---|---|

| 기타 이름 | 디즈노미아, 명목형 실어증 |

| |

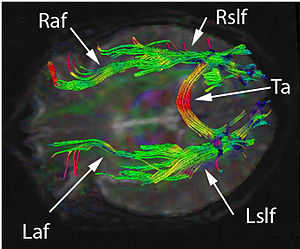

| 뇌의 확산 텐서 영상에는 오른쪽과 왼쪽 아쿠아산 파시큘러스(Rraf & Laf)가 나타난다.오른쪽과 왼쪽의 우량 종격근(Rslf & Lslf)과 말뭉치의 태피툼(Ta)도 보인다.Laf에 손상이 생기면 아노미스트 실어증이 발생하는 것으로 알려져 있다. | |

| 전문 | 신경학, 신경심리학 |

아노믹 실어증(이상형, 명목형 실어증, 암네시성 실어증이라고도 한다)은 개인이 단어 검색 실패를 가지고 있고 자신이 하고 싶은 단어(특히 명사와 동사)를 표현할 수 없는 온화하고 유창한 형태의 실어증이다.[1]아노미아는 표현력이 부족한 언어다.아노미아는 모든 형태의 실어증의 증상이지만, 단어 검색이 일차적인 적자인 환자들은 아노믹 실어증을 진단받는다.모든 실어증에서 어느 정도의 아노미아가 보인다.[2]아모니아를 보이는 실어증을 가진 사람들은 종종 어떤 물체를 자세히 묘사할 수 있고 어쩌면 그 물체가 어떻게 사용되는지를 보여주기 위해 손짓까지 할 수 있지만, 그 물체에 이름을 붙일 적절한 단어를 찾을 수 없다.[3]평균 실어증 환자들은 언어 유창성, 반복성, 이해력, 문법적 언어를 비교적 보존하고 있다.

종류들

- 단어선택아모니아는 후측 하측두부 손상에 의해 발생한다.이러한 유형의 아노미아는 환자가 물체의 사용법을 알고 있고 물체의 그룹에서 대상 물체를 올바르게 선택할 수 있지만 물체의 이름을 지정할 수 없을 때 발생한다.단어 선택 아노미아가 있는 일부 환자들은 동물이나 색과 같은 특정 유형의 물체를 명명하는데 선택적 장애를 보일 수 있다.[4]color anomia라고 알려진 하위타입에서, 환자는 색을 구별할 수 있지만, 물체의 색이나 이름으로 구분할 수는 없다.[5]환자들은 색상을 범주로 구분할 수 있지만 이름을 댈 수는 없다.

- 의미론적 아노미아는 각질회 손상에 의해 발생한다.이것은 말의 의미가 없어지는 장애다.의미론적 아노미아가 있는 환자의 경우 명명결손은 인식결손을 동반한다.따라서 단어 선택 아노미아가 있는 환자와는 달리 의미론적 아노미아가 있는 환자들은 대상 개체의 이름이 제공되더라도 개체 그룹에서 올바른 개체를 선택할 수 없다.[4]

- 분리 아노미아는 감각과 언어 피질 사이의 연결이 끊어져서 생긴다.분리 아노미아니아 환자는 모달리티 특이 아말미아를 나타낼 수 있으며, 아말미아는 청력과 같은 특정 감각적 모달리티로 제한된다.예를 들어, 대상 물체가 오디션이나 터치 같은 특정한 감각적 양식을 통해 제시되었을 때 대상 물체의 이름을 완벽하게 지정할 수 있는 환자는 대상 물체가 시각적으로 제시되었을 때 동일한 물체의 이름을 지정할 수 없을 수 있다.따라서 이러한 경우 환자의 아노미아는 시각피질과 언어피질 사이의 단절의 결과로 발생한다.[4]

- 분리 아노미아가 있는 환자들은 또한 말뭉치의 손상이 뇌의 두 반구 사이에서 감각 정보가 전달되는 것을 막는 발톱 아노미아니아를 보일 수 있다.그러므로 감각 정보가 언어 지배적인 반구(대부분의 개인에서 좌뇌)에 도달할 수 없을 때, 그 결과는 아노미아(anomia)이다.예를 들어, 이러한 유형의 분리 아노미아 환자가 왼손에 물체를 쥐면, 물체에 대한 이 기면증적 정보가 뇌의 오른쪽 반구로 보내질 것이지만, 그 후에 비장 손상으로 인해 왼쪽 반구에 도달할 수 없을 것이다.따라서, 이 무기력한 정보는 좌뇌의 언어 영역으로 전달되지 못하고, 그 결과 왼손에 있는 물체의 이름을 댈 수 없게 된다.이 예에서, 테스트 물체를 오른손에 쥐는 경우 환자는 이름을 붙이는 데 문제가 없을 것이다.이러한 유형의 아노미아는 감각과 언어 피질 사이의 단절의 결과로 발생할 수도 있다.[4]

- 관절 개시 아노미아는 전두엽 부위의 손상으로 발생한다.이 아노미아의 특징은 불순물 출력, 단어 찾기 일시 중지, 부족한 단어 목록이다.환자는 단어 목록 작업보다 해당 그림에 대한 라벨 선택, 대립 명명 작업에서 더 잘 수행한다.환자는 단어 선택 아노미아가 있는 환자와 달리 프롬프트를 통해 단어 선택을 돕는다.[6]

- 음소성 치환 아노미아는 하두정맥 부위의 손상에서 비롯된다.환자들은 유창한 결과물을 유지하지만 문자 그대로의 신학적 파라파시아를 나타낸다.문자 그대로의 파라파시아는 음핵을 잘못 대체하는 것이고, 신학적으로 파라파시아는 실제 단어 대신 비실용어를 사용하는 것이다.환자의 이름 지정 능력은 파라파시아에 의해 오염된다.[6]

- 모달리티 특유의 아노미아는 감각피질 손상, 지배적인 각질회로의 경로, 또는 둘 다에 의해 발생한다.이러한 환자에서 단어 찾기는 예를 들어 시각적 또는 촉각적 등 하나의 감각적 모달리티에서 최악이다.[6]

원인들

아노믹 실어증은 그 자체로 좌뇌의 거의 모든 곳에 손상이 일어나기 때문에 발생할 수 있으며, 어떤 경우에는 우뇌 손상의 경우를 볼 수 있다.[7]아노미아는 유전적이거나 외상, 뇌졸중, 뇌종양으로 인해 두정엽이나 측두엽의 다양한 부위가 손상되어 발생할 수 있다.[8]아노미스트 실어증은 주로 구조적인 병변에 의해 발생하지만, 그것들은 또한 알츠하이머병(알츠하이머병의 후피질 위축 변종에서 가장 초기 언어적 결핍일 수 있음)이나 다른 신경퇴행성 질환에서 기인할 수 있다.[7]

비록 주요 원인이 구체적으로 알려지지 않았지만, 많은 연구자들은 평균적인 실어증에 기여하는 요인을 발견했다.뇌 좌뇌에 손상을 입은 사람들은 평균적인 실어증에 걸릴 가능성이 더 높다.뇌 속의 음성 생산 센터인 브로카의 영역은 현재 아노미스트 환자들을 연구하기 위해 흔히 사용되는 기능성 자기공명영상(fMRI)을 사용하는 등 음성 실행 문제의 근원이 되는 것과 연계되어 있었다.[9]다른 전문가들은 환자들이 듣고 있는 단어를 이해할 수 없기 때문에 뇌의 언어 이해 영역인 베르니케 부위의 손상이 아노미아와 연결되어 있다고 믿는다.[10]

많은 전문가들이 브로카 부위나 베르니케 부위의 손상이 아노미아의 주요 원인이라고 믿었지만, 현재 연구에서는 왼쪽 두정엽의 손상이 아노미아 실어증의 원인이라고 보고 있다.[11]뇌 조직 내 병변이 있는 곳뿐만 아니라 가장 높은 활동 수준을 보기 위해 단어 반복 테스트와 fMRI를 사용하여 한 가지 연구를 실시했다.[11]프리드릭슨 외 연구진은 브로카 지역과 베르니케 지역의 피해는 피험자들의 아노미아의 유일한 원인이라고 보았다.따라서 회색 물질에서 뇌의 표면에서 손상이 발생한다는 이론을 세운 원래의 아노미아 모델은 논박되었고, 그 손상은 뇌의 더 깊은 곳인 좌뇌에 있는 백색 물질에 있는 것으로 밝혀졌다.[11]구체적으로는 뇌의 후측(후측)과 전측(전측)을 연결하는 것으로 알려져 있지만, 그 작용 메커니즘을 알 수 없는 아르쿠테 파시큘러스라고 하는 신경관 일부에 손상이 있었다.[12]

편평성 실어증은 좌반구 전체에 걸쳐 병변과 관련이 있지만, 심하고 고립된 편평증은 깊은 측두엽이나 측두엽 손상의 징후로 여겨져 왔다.이러한 부위의 손상은 지배적인 후뇌동맥(PCA)이 공급하는 부위에 한정된 경색을 보이는 환자에게서 나타나며, 후뇌동맥증후군으로 일컬어진다.[13]

진단

아노미성 실어증이 발병했는지를 확인하는 가장 좋은 방법은 언어 및 영상 검사를 사용하는 것이다.그 조합은 가장 효과적인 것 같다. 왜냐하면 혼자서 한 테스트가 잘못된 긍정을 주거나 잘못된 음을 줄 수 있기 때문이다.예를 들어, 언어 테스트는 언어 장애가 있는지, 그리고 언어 생산이나 이해에 문제가 있는지 여부를 확인하는 데 사용된다.알츠하이머병 환자들은 치매나 진행성 실어증과 관련된 언어장애가 있는데, 아노미아가 포함될 수 있다.[14][15]대부분 MRI 스캔을 사용하여 이루어지는 영상 검사는 뇌의 병변 매핑이나 보기 악화에 이상적이다.그러나 병변이 백색 물질이나 아쿠아성 근막을 손상시킬 정도로 깊은 곳에 위치하지 않을 수 있기 때문에 영상촬영만으로는 아노미아를 진단할 수 없다.그러나, 평균적인 실어증은 뇌의 특정 병변 위치와 연관시키기가 매우 어렵다.따라서 음성 테스트와 영상 테스트의 조합은 민감도와 특수성이 가장 높다.[16]

필라델피아 명명 테스트(PNT)와 같은 그림 이름 지정 테스트도 실어증 진단에 활용된다.그림 이름 지정의 분석은 읽기, 그림 분류, 단어 분류와 비교된다.사진 이름 붙이는 행동 측면에서 실어증 증후군들 사이에는 상당한 유사성이 있지만, 그러나 변칙적인 실어증은 음소 오차를 가장 적게 발생시키고 가장 다단어의 회선을 유발했다.이러한 결과는 다른 실어증 신드롬에 비해 아노믹 실어증의 단어 생산 난이도를 최소화한다는 것을 시사한다.[17]

뇌손상 후 언어 기능을 테스트하는 AAT(Aachen Aphasia Test)를 이용한 일부 연구에서 아노믹 실어증이 진단됐다.이 테스트는 실어증의 존재를 식별하고, 다른 언어 양식(말하기, 듣기, 읽기, 쓰기)과 다른 수준의 언어 설명(phonology,[18] 형태학, 의미론 및 구문)에 따라 화자의 언어 기능에 대한 프로필을 제공하며, 모든 고장의 심각도를 측정한다.이 테스트는 2012년 연구에 참여한 환자들을 대상으로 실시되었으며, 연구자들은 AAT 환자의 명명 하위 테스트에서 관련 명명 난이도가 나타났으며, 만들 수 없는 단어를 우회적으로 대체하는 경향이 있다는 것을 발견했다.[19]

서양의 실어증 배터리는 실어증 아형을 분류하고 실어증 손상의 심각성을 평가한다는 목적으로 시행되는 또 다른 시험이다.시험은 4개의 언어와 3개의 성능 영역으로 구성된다.신드롬 분류는 자발적 언어, 이해, 반복, 그리고 이름을 평가하는 4개 언어 하위 테스트의 수행 패턴에 의해 결정된다.[20]

음성 반복 검사에 필요한 단어나 문장을 환자가 명확히 들을 수 없는 경우 먼저 청력 검사를 하는 것이 중요하다.[21]음성 시험에서, 그 사람은 일반적인 단어와 문장을 반복하도록 요구 받는다. 만약 그 단어를 식별할 수 없지만, 그 단어를 묘사할 수 있다면, 그 사람은 평균적인 실어증에 걸릴 가능성이 높다.단, 확실히 하기 위해 테스트 대상이 fMRI 스캐너에 있는 동안 테스트를 실시하며, 음성으로 활성화된 병변과 영역의 정확한 위치를 정확히 파악한다.[11]더 단순하거나 더 저렴한 옵션은 거의 없기 때문에 병변 매핑과 음성 반복 테스트가 아노미 실어증을 진단하는 주요 방법이다.

정의

아노믹 실어증(anomia)은 단어, 이름, 숫자를 떠올리는 문제가 특징인 실어증의 일종이다.연설은 유창하고 수용적인 언어는 편협한 실어증을 가진 사람에게서 손상되지 않는다.[22]피실험자들은 기억하지 못하는 이름을 피하거나 기억하지 못하는 특정 단어를 표현하기 위해 자주 회음(회음)을 사용한다.때때로, 피험자는 단서가 주어졌을 때 그 이름을 떠올릴 수 있다.게다가, 환자들은 정확한 문법으로 말할 수 있다; 주된 문제는 사물이나 사람을 식별하기 위한 적절한 단어를 찾는 것이다.[citation needed]

때때로 피실험자들은 어떤 물체를 가지고 무엇을 해야 할지 알 수 있지만, 여전히 그 물체에 이름을 붙일 수 없다.예를 들어, 주황색을 보여주고 그것이 무엇이라고 불리는지를 묻는다면, 주체는 그 물체가 벗겨지고 먹을 수 있다는 것을 잘 알고 있을 수 있고, 심지어 행동이나 심지어 구두 반응으로 이것을 증명할 수 있을 지도 모른다. 그러나 그들은 그 물체가 "오렌지"라고 불리는 것을 기억하지 못한다.때때로, 이 조건을 가진 사람이 다국어일 때, 그들은 그들이 말하는 언어를 올바른 단어 찾기에 혼동할 수 있다.

관리

아노미성 실어증을 완전히 치료할 수 있는 방법은 없다.하지만, 치료법은 단어 찾기 기술을 향상시키는데 도움을 줄 수 있다.

아노미아에 걸린 사람은 공통명사, 고유명사, 동사 등 여러 종류의 단어들을 떠올리는 것이 어렵다고 생각할 수 있지만, 많은 연구에서 목적어, 즉 명사에 대한 치료는 재활 연구에서 가능성을 보인 것으로 나타났다.[21]치료에는 사진과 같은 시각적 보조기구가 포함되며, 환자에게 대상이나 활동을 식별하도록 요청한다.그러나, 만약 그것이 가능하지 않다면, 환자는 물체나 활동과 관련된 단어들로 둘러싸인 동일한 그림을 보게 된다.[23][24]그 과정 내내 긍정적인 격려가 제공된다.치료는 치료 중 단어 발견이 증가하였지만, 단어 식별은 재활 기간 2주 후에 감소하였다.[21]따라서 단어 찾기 능력이 기준선에서 향상되기 위해서는 재활 노력이 지속적으로 필요하다는 것을 보여준다.연구 결과 동사는 재활치료를 하더라도 기억하거나 반복하기가 더 어렵다는 것을 알 수 있다.[21][25]

변칙성 실어증을 치료하는 다른 방법으로는 환자에겐 일종의 큐를 준 후에 그림의 항목에 이름을 붙이라고만 말하는 것이 아니라 자신의 이름을 돕기 위해 환자에겐 회선을 이용하는 회선 유도 명명 요법(CIN)이 있다.결과는 CIN이 어떤 물체가 사용되는지 알고 있지만 구두로 이름을 붙일 수는 없기 때문에 아노미아 환자들을 위해 의미론과 음운학 사이의 약화된 연계를 강화하기 때문에 환자가 이 치료를 받을 때 물체의 이름을 제대로 붙이는 데 더 효과적이라는 것을 시사한다.[26]

아노미아는 종종 그것 때문에 고통 받는 사람들의 가족과 친구들에게 도전한다.이를 극복하는 한 가지 방법은 특히 임상 치료와 함께 사용될 때 효과적인 컴퓨터 기반 치료 모델이다.Leemann 외 연구진은 치료 단어 목록을 사용한 전통적인 치료 세션과 함께 컴퓨터 보조 치료(CAT) 세션을 아노미 환자들에게 제공했다.환자 중에는 아노미아(레보도파) 증상 완화에 도움이 되는 것으로 알려진 약물을 받은 환자도 있고, 위약(placebo)을 받은 환자도 있었다.연구진은 이 약이 치료목록상 개선에는 큰 영향을 미치지 않았지만 CAT 세션 이후 거의 모든 환자가 호전됐다는 사실을 밝혀냈다.그들은 이러한 형태의 전산 치료가 평균적인 환자의 명명 능력을 증가시키는데 효과적이라고 결론지었다.[27]

또한, 한 연구는 언어와 상관관계가 있는 것처럼 보이는 뇌 영역인 오른쪽 임시변통 피질에 "흥분(항상) 초전도 직류 자극"을 사용하는 것의 효과를 연구했다.전기 자극은 만성 실어증 환자의 언어 훈련 결과를 향상시키는 것 같았다.[28]

문맥 반복 프라이밍 치료는 의미론적, 음성학적으로 관련이 있거나 관련이 없는 그림의 이름을 반복적으로 반복하는 기술을 말한다.어휘적-근대적 표현에 대한 접근성이 손상된 환자들은 이름 짓는 데 있어 장기적인 개선은 보이지 않지만 의미론에 대한 접근성이 좋은 환자들은 장기적인 편익을 보인다.[29]

자가 교정 전략의 개발은 또한 단어 검색을 용이하게 할 수 있다.환자는 힘들이지 않고 검색할 수 있는 핵심어를 식별하고, 같은 소리로 시작하지만 검색할 수 없는 큐어와 단어의 관계를 확립한다.그런 다음 환자는 대상 개체의 단어 검색을 용이하게 하기 위해 큐 워드를 사용하는 법을 배운다.[30]

역학

많은 다른 사람들이 아노미아로 고통 받을 수 있다.예를 들어 뇌졸중을 겪은 청각장애 환자들은 청각장애 환자들과 마찬가지로 의미론적, 음운학적 오류를 보여줄 수 있다.연구원들은 이 아형 부호 아노미아라고 불렀다.[31]

다국어 환자들은 일반적으로 유창한 언어 중 하나로 아노미아를 더 많이 경험한다.그러나 어떤 언어(첫 번째 언어와 두 번째 언어)가 더 고통 받는지에 대해서는 증거가 충돌한다.[32][33]

아노미아에 대한 연구는 치료를 받는 어린이들이 대부분 뇌의 가소성에 의해 정상적인 언어 능력을 되찾을 수 있다는 것을 보여주었다.다만 머리 부상으로 인한 편평성 실어증이 있는 아동에 대한 종적 연구 결과, 부상 후 몇 년이 지나도 일부 단어 검색 부족의 징후가 관찰되고 있는 것으로 나타났다.이러한 남아 있는 증상은 나중에 학업상의 어려움을 야기할 수 있다.[34]

환자

이 장애는 장애가 있는 사람들과 없는 사람들에게 극도로 좌절감을 줄 수 있다.비록 변태성 실어증을 앓고 있는 사람들이 구체적인 단어를 알고 있을지 모르지만, 그들은 그것을 기억하지 못할 수도 있고 이것은 대화의 모든 사람들에게 매우 어려울 수 있다.긍정적인 보강이 도움이 된다.[21]

비록 많은 문학 사례들이 평균적인 실어증을 언급하지는 않지만, 실어증을 가지고 사는 것에 대한 많은 논픽션 책들이 쓰여져 왔다.그들 중 한 명은 쉴라 헤일에 의해 언어를 잃어버린 사람이다.뇌졸중으로 언어 형성 능력을 상실한 학자인 헤일의 남편 존 헤일의 이야기다.헤일은 책에서 실어증과 언어 형성 뒤에 숨겨진 증상과 역학을 설명하기도 한다.그녀는 실어증이 있는 사람을 대할 때의 감정적 요소와 말투와 의사소통에 인내심을 갖는 방법을 덧붙인다.[35][36]

참고 항목

참조

- ^ "Anomic Aphasia - National Aphasia Association". National Aphasia Association. Retrieved 2015-11-13.

- ^ <마나스코, M. (2014년)7장: 모터 음성 장애:다이사스리아스네신경유전 의사소통 장애 소개에 버링턴, MA: Jones & Barlett Learning).

- ^ <마나스코, M. H. (2014년)신경 유전적 의사소통 장애 소개MA: Jones & Bartlett Learning.>

- ^ a b c d Devinsky, Orrin; D'Esposito, Mark (2004). Neurology of Cognitive and Behavioral Disorders (21st ed.). pp. 194–196. ISBN 978-0-19-513764-4.

- ^ Mattocks, Linda; Hynd, George W. (1986). "Color anomia: Clinical, developmental, and neuropathological issues". Developmental Neuropsychology. 2 (2): 101–112. doi:10.1080/87565648609540333. ISSN 8756-5641.

- ^ a b c Benson, Frank (August 1991). "What's in a Name?". Mayo Clinic Proceedings. 66 (8): 865–7. doi:10.1016/S0025-6196(12)61206-3. PMID 1861557. Retrieved 2019-12-04.

- ^ a b Swanberg, Margaret; Nasreddine, Ziad; Mendez, Mario; Cummings, Jeffrey (12 September 2007). Textbook of Clinical Neurology (3 ed.). Saunders. pp. 79–98. ISBN 9781416036180.

- ^ Woollams, AM.; Cooper-Pye, E.; Hodges, JR.; Patterson, K. (Aug 2008). "Anomia: a doubly typical signature of semantic dementia". Neuropsychologia. 46 (10): 2503–14. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2008.04.005. PMID 18499196. S2CID 10435463.

- ^ Fridriksson J, Moser D, Ryalls J, Bonilha L, Rorden C, Baylis G (June 2009). "Modulation of frontal lobe speech areas associated with the production and perception of speech movements". J. Speech Lang. Hear. Res. 52 (3): 812–9. doi:10.1044/1092-4388(2008/06-0197). PMC 2693218. PMID 18978212.

- ^ Hamilton AC, Martin RC, Burton PC (December 2009). "Converging functional magnetic resonance imaging evidence for a role of the left inferior frontal lobe in semantic retention during language comprehension". Cogn Neuropsychol. 26 (8): 685–704. doi:10.1080/02643291003665688. PMID 20401770. S2CID 9409238.

- ^ a b c d Fridriksson J, Kjartansson O, Morgan PS, et al. (August 2010). "Impaired speech repetition and left parietal lobe damage". J. Neurosci. 30 (33): 11057–61. doi:10.1523/JNEUROSCI.1120-10.2010. PMC 2936270. PMID 20720112.

- ^ Anderson JM, Gilmore R, Roper S, et al. (October 1999). "Conduction aphasia and the arcuate fasciculus: A reexamination of the Wernicke-Geschwind model". Brain and Language. 70 (1): 1–12. doi:10.1006/brln.1999.2135. PMID 10534369. S2CID 12171982.

- ^ Mohr, J.P.; Binder, Jeffrey (31 March 2011). Stroke (5th ed.). Saunders. p. 1520. ISBN 9781416054788.

- ^ Rohrer JD, Knight WD, Warren JE, Fox NC, Rossor MN, Warren JD (January 2008). "Word-finding difficulty: a clinical analysis of the progressive aphasias". Brain. 131 (Pt 1): 8–38. doi:10.1093/brain/awm251. PMC 2373641. PMID 17947337.

- ^ Harciarek M, Kertesz A (September 2011). "Primary progressive aphasias and their contribution to the contemporary knowledge about the brain-language relationship". Neuropsychol Rev. 21 (3): 271–87. doi:10.1007/s11065-011-9175-9. PMC 3158975. PMID 21809067.

- ^ Healy EW, Moser DC, Morrow-Odom KL, Hall DA, Fridriksson J (April 2007). "Speech perception in MRI scanner noise by persons with aphasia" (PDF). J. Speech Lang. Hear. Res. 50 (2): 323–34. doi:10.1044/1092-4388(2007/023). PMID 17463232.

- ^ Kohn, SE (1985). "Picture-naming in aphasia". Brain and Language. National Institutes of Health. 24 (2): 266–83. doi:10.1016/0093-934x(85)90135-x. PMID 3978406. S2CID 29075625.

- ^ Miller, N; Willmes, K; De Bleser, R (2000). "The psychometric properties of the English language version of the Aachen Aphasia Test (EAAT)". Aphasiology. 14 (7): 683–722. doi:10.1080/026870300410946. S2CID 144512889.

- ^ Andreetta, Sara; Cantagallo, Anna; Marini, Andrea (2012). "Narrative discourse in anomic aphasia". Neuropsychologia. 50 (8): 1787–93. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2012.04.003. PMID 22564448. S2CID 17203842.

- ^ Otfried, Spreen (1998). Acquired Aphasia (3 ed.). Elsevier Inc. pp. 71–156. ISBN 978-0-12-619322-0. Retrieved 2019-12-04.

- ^ a b c d e Wambaugh JL, Ferguson M (2007). "Application of semantic feature analysis to retrieval of action names in aphasia". J Rehabil Res Dev. 44 (3): 381–94. doi:10.1682/JRRD.2006.05.0038. PMID 18247235.

- ^ 마나스코, M. (2014)제4장: 아피시아스.신경유전 의사소통 장애에 대한 소개. 벌링턴, MA: 존스 & 바렛트 학습.

- ^ Coelho, Carl A.; McHugh, Regina E.; Boyle, Mary (2000). "Semantic feature analysis as a treatment for aphasic dysnomia: A replication". Aphasiology. 14 (2): 133–142. doi:10.1080/026870300401513. ISSN 0268-7038. S2CID 143947547.

- ^ Maher LM, Raymer AM (2004). "Management of anomia". Top Stroke Rehabil. 11 (1): 10–21. doi:10.1310/318R-RMD5-055J-PQ40. PMID 14872396. S2CID 40998077.

- ^ Mätzig S, Druks J, Masterson J, Vigliocco G (June 2009). "Noun and verb differences in picture naming: past studies and new evidence". Cortex. 45 (6): 738–58. doi:10.1016/j.cortex.2008.10.003. PMID 19027106. S2CID 32070836.

- ^ Francis, Dawn R.; Clark, Nina; Humphreys, Glyn W. (2002). "Circumlocution-induced naming (CIN): A treatment for effecting generalisation in anomia?". Aphasiology. 16 (3): 243–259. doi:10.1080/02687040143000564. S2CID 144118775.

- ^ Leemann, B.; Laganaro, M.; Chetelat-Mabillard, D.; Schnider, A. (12 September 2010). "Crossover Trial of Subacute Computerized Aphasia Therapy for Anomia With the Addition of Either Levodopa or Placebo". Neurorehabilitation and Neural Repair. 25 (1): 43–47. doi:10.1177/1545968310376938. PMID 20834044. S2CID 42776933.

- ^ Flöel, A.; Meinzer, M.; Kirstein, R.; Nijhof, S.; Deppe, M.; Knecht, S.; Breitenstein, C. (Jul 2011). "Short-term anomia training and electrical brain stimulation". Stroke. 42 (7): 2065–7. doi:10.1161/STROKEAHA.110.609032. PMID 21636820.

- ^ Martin, N; Fink, R; Renvall, K; Laine, M (Nov 12, 2006). "Effectiveness of contextual repetition priming". Journal of the International Neuropsychological Society. 12 (6): 853–66. doi:10.1017/S1355617706061030. PMID 17064448. S2CID 22185628.

- ^ Nickels, Lyndsey (1992). "The autocue? self-generated phonemic cues in the treatment of a disorder of reading and naming". Cognitive Neuropsychology. 9 (2): 155–182. doi:10.1080/02643299208252057.

- ^ Atkinson, Marshall, J.; E. Smulovitch; A. Thacker; B. Woll (2004). "Aphasia in a user of British Sign Language: Dissociation between sign and gesture". Cognitive Neuropsychology. 21 (5): 537–554. doi:10.1080/02643290342000249. PMID 21038221. S2CID 27849117.

- ^ Mendez, Mario F. (November 2001). "Language-Selective Anomia in a Bilingual Patient". The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences. 12 (4): 515–516. doi:10.1176/appi.neuropsych.12.4.515. PMID 11083172.

- ^ Filley, Christopher M.; Ramsberger, Gail; Menn, Lise; Wu, Jiang; Reid, Bessie Y.; Reid, Allan L. (2006). "Primary Progressive Aphasia in a Bilingual Woman". Neurocase. 12 (5): 296–299. doi:10.1080/13554790601126047. PMID 17190751. S2CID 29408307.

- ^ Van Hout, Anne (June 1992). "Acquired Aphasia in Children". Seminars in Pediatric Neurology. 4 (2): 102–108. CiteSeerX 10.1.1.973.1899. doi:10.1016/s1071-9091(97)80026-5. PMID 9195667.

- ^ Hale, Sheila. (2007). The man who lost his language : a case of aphasia. London; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. ISBN 978-1-84310-564-0. OCLC 174143262.

- ^ Anthony Campbell. "Book Review - THE MAN WHO LOST HIS LANGUAGE". Retrieved 18 October 2013.