확산축손상

Diffuse axonal injury| 확산축손상 | |

|---|---|

| |

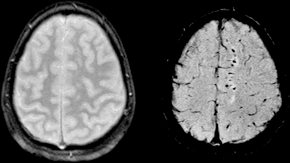

| 외상으로 인한 확산 축 부상을 입은 환자의 MRI 영상 두 개, 1.5 테슬라 장력. 왼쪽: 기존 그라데이션 호출 에코(GRE) 오른쪽: SWI(Susceptibility 가중 영상) | |

| 전문 | 신경학 |

확산축손상(DAI)은 회백질 뿐만 아니라 백질 연장의 광범위한 영역에 걸쳐 산란된 병변이 발생하는 뇌손상이다.[1][2][3][4][5][6][7] DAI는 가장 흔하고 파괴적인 뇌손상의 유형[8] 중 하나이며 심각한 머리 외상 후 의식불명 및 지속적인 식물인간 상태를 초래하는 주요 원인이다.[9] 그것은 심각한 머리 외상의 모든 사례의 약 절반에서 발생하며 뇌진탕에서 발생하는 일차적인 손상이 될 수 있다. 결과는 자주 혼수상태에 빠지며 중증 DAI 환자의 90% 이상이 의식을 회복하지 못한다.[9] 잠에서 깨는 사람들은 종종 현저한 장애를 가지고 있다.[10]

DAI는 외상성 뇌손상(TBI) 심각도의 스펙트럼에 걸쳐 발생할 수 있으며, 이 경우 부상의 부담이 경미함에서 중증으로 증가할 수 있다.[11][12] 뇌진탕은 가벼운 유형의 확산 축 손상일 수 있다.[12][13]

메커니즘

DAI는 교통사고, 추락, 폭행 등에서 발생할 수 있는 것처럼 머리가 빠르게 가속되거나 감속될 때 발생하는 외상성 피복력의 결과다.[14] 자동차 사고는 DAI의 가장 빈번한 원인이다; 그것은 흔들린 아기 증후군과 같은 아동학대의[15] 결과로도 발생할 수 있다.[16]

심각한 뇌손상에서는 차축의 즉각적인 분리가 관찰될 수 있지만, DAI의 주요 손상은 장시간 동안 서서히 발달한 2차 차축의 분리가 지연되고 있다.[2] 몰리닝으로 인해 흰색으로 보이는 액손의 3행렬을 백질이라고 한다. 회색과 흰색의 병변은 CT와 MRI 검사에서 사후의 뇌에서 발견된다.[9]

DAI 병리학에는 차축 시토스켈레톤 기계적 파손 외에도 차축 이송 중단, 점진적 팽창, 퇴화 등 2차 생리학적 변화도 포함된다.[17] 최근의 연구들은 이러한 변화들을 타우 단백질과 아밀로이드 전구 단백질(APP) 침적뿐만 아니라 부러진 액손 미세관들의 비틀림과 어긋나는 정렬과 연관시켰다.[17][18]

특성.

병변은 일반적으로 DAI에 의해 손상된 뇌의 백색 물질에 존재한다. 이러한 병변은 크기가 약 1-15 mm에서 다양하며, 독특한 방식으로 분포한다.[9] DAI는 뇌간, 말뭉치, 대뇌반구 등의 부위에서 백색 물질에 가장 일반적으로 영향을 미친다.

뇌엽은 전두엽과 측두엽이다.[19] DAI의 다른 공통적인 위치로는 대뇌피질 내의 백색 물질, 우월한 대뇌 혈통,[16] 기저핵, 쇄골, 쇄골, 심뇌핵 등이 있다.[20] 이러한 부위는 그것들과 나머지 뇌의 밀도 차이 때문에 더 쉽게 손상될 수 있다.[20]

역사학적 특성

DAI는 축 분리가 특징인데, 축은 스트레치 부위에서 찢어지고 절개부위는 분해된다. 한때는 외상이 일어나는 동안 기계적 힘에 의해 축분리가 찢어지는 것이 주된 원인이라고 생각되었지만, 이제는 일반적으로 충격에 의해 축대가 찢어지는 것이 아니라, 1차 부상(외상 순간의 기계적 힘의 결과로 발생하는)에 대응하여 발생하는 2차 생화학적 폭포라는 것이 이해되고 있다.) 및 최초 부상 후 몇 시간에서 며칠 후에 발생하며, 액손의 손상에 대한 책임이 크다.[21][22][23]

2차 뇌 손상에 관련된 과정은 여전히 잘 이해되지 않지만, 부상 중 축을 스트레칭하는 것은 신토스켈레톤에 대한 신체적인 혼란과 단백질 분해의 원인이 된다는 것이 현재 받아들여지고 있다.[24] 또한 액솔레마 내 나트륨 채널을 열어서 전압에 의한 칼슘 통로가 열리고 Ca가2+ 세포로 흐르게 한다.[24] 세포내2+ Ca의 존재는 인광 효소와 단백질 분해 효소 활성화, 미토콘드리아와 세포골격 손상, 2차 전령 활성화 등 몇 가지 다른 경로를 촉발시켜 축간 분리 및 세포사멸을 초래할 수 있다.[21]

시토스켈레톤 붕괴

액손은 보통 탄력성이 있지만 빠르게 늘어나면 부서지기 쉬우며, 액손 사이토스켈레톤이 부러질 수 있다. 스트레치 부상 후 세포골격계 원소가 잘못 정렬되면 액손이 찢어지고 뉴런이 사망할 수 있다. 축방향 운송은 시토스켈레톤이 끊어질 정도로 계속되지만, 더 이상은 그렇지 않아 운송제품이 쌓이고 그 지점에서 국소적으로 부풀어오르게 된다.[25] 부기가 충분히 커지면 시토스켈레톤이 끊어진 부위에서 액손이 찢어지게 되어 세포체 쪽으로 다시 당겨져 전구를 형성하게 된다.[11] 이 전구는 회절구라고 불리며 확산축 부상의 특징이다.[9]

액손의 파열이 일어나면 파단까지의 액손 원위 부분이 저하되는 월레리안 변성이 부상 후 1~2일 이내에 일어난다.[26] 액솔레마(Axolemema)가 분해되고,[26] 미엘린이 분해되어 무테로그라드(Aterograde) 방향으로 세포로부터 분리되기 시작하며(Axon의 끝을 향해 세포의 몸에서)[27] 근처의 세포들은 파편을 집어삼키며 파편성 활동을 시작한다.[28]

칼슘 유입

가끔 시토스켈레톤만 교란되는 반면, 축음기의 교란도 빈번하게 발생하여 Ca가2+ 세포로 유입되고 다양한 열화 과정을 유발한다.[26][29] Ca2+ 및 Na+ 레벨의 증가와 K+ 레벨의 하락은 부상 직후 액손 내에서 발견된다.[21][26] Ca2+ 진입 경로로는 나트륨 채널, 스트레칭 시 막에서 모공이 찢어지는 현상, 기계적 막힘이나 에너지 부족으로 인한 ATP 의존형 전달체 고장 등이 있다.[21] 부상 후 세포 손상의 주요 원인인 세포내 Ca의2+ 높은 수치는 미토콘드리아를 파괴하고,[30][11] Na+ 채널을 손상시키고 세포골격과 도축체를 저하시키거나 변화시키는 인광피화물과 단백질 분해 효소를 유발한다.[31][26] 과잉 Ca는2+ 또한 혈액 뇌 장벽을 손상시키고 뇌가 부풀게 할 수 있다.[30]

세포 내 칼슘의 존재에 의해 활성화되는 단백질 중 하나는 Ca 의존성2+ 비리소솜 프로테아제인 칼페인이다.[31] 부상이 시작되고 약 15분에서 30분 후에 캘린 매개 분광 단백질 분해, 즉 CMSP라고 불리는 과정이 발생하기 시작한다.[32] 칼통은 세포골격 위에 막을 고정시키는 분자 스펙트린(spectrin)이라는 분자를 분해하여, 표백의 형성과 세포골격과 막의 파괴를 초래하고, 결국 세포의 죽음을 초래한다.[31][32] 다른 분자는 미세관 서브유닛, 미세관 관련 단백질, 신경필름 등이다.[31]

일반적으로 스토치 후 부상이 발생한 지 1시간에서 6시간 사이에 세포에 칼슘이 존재하게 되면 카스파아제 폭포, 즉 세포부상의 과정이 시작되어 대개 세포사멸 또는 "세포자살"을 초래하게 된다.[32]

미토콘드리아, 덴드라이트, 그리고 부상으로 손상된 시토스켈레톤 일부분은 치유와 재생에 제한적인 능력을 가지고 있는데, 이것은 2주 이상에 걸쳐 발생하는 과정이다.[33] 부상 후, 아스트로사이테스는 수축하여 뇌의 일부가 위축될 수 있다.[9]

진단

다이에는 현미경적으로 나타나지만 CT 스캔이나 다른 거시적 영상 기법으로는 잘 나타나지 않아 검출이 어렵다.[9] 그러나 DAI에는 CT 스캔에 나타날 수도 있고 나타나지 않을 수도 있는 전형적인 특징이 있다. 확산 부상은 거시적 상해보다 미세한 부상이 많고 CT와 MRI로는 검출이 어렵지만, 말뭉치나 대뇌피질에 작은 출혈이 보이면 그 존재를 유추할 수 있다.[34] MRI는 아급성 및 만성 시간 프레임에서 확산축 부상의 특성을 검출하는 데 CT보다 유용하다.[35] 확산 텐서 이미징과 같은 새로운 연구는 표준 MRI가 음성이더라도 백질 섬유 손상의 정도를 증명할 수 있다. DAI의 축손상은 주로 2차 생화학적 폭포의 결과물이기 때문에 발병이 지연되기 때문에 초기에 잘 나타나는 DAI를 가진 사람은 나중에 악화될 수 있다. 따라서 부상은 종종 실현되는 것보다 더 심각하며, 의료 전문가들은 CT 스캔이 정상으로 보이지만 무의식 같은 증상이 있는 환자에게서 DAI를 의심해야 한다.[9]

MRI는 CT 촬영보다 민감하지만, DAI가 부종의 징후를 찾아 확인되기 때문에 여전히 거짓 음성반응에 노출되기 쉬운데, 이는 항상 존재하는 것은 아닐 수 있다.[33]

DAI는 부상의 심각성에 따라 등급으로 분류된다. 1등급에서는 광범위한 축 손상이 존재하지만 초점 이상은 보이지 않는다. 2급에서는 초점 이상 외에 1급에서 발견되는 손상이 있으며, 특히 말뭉치에서 발견된다. 3급 손상은 1급과 2급, 그리고 뇌간 손상을 모두 포함하며 종종 조직에서 눈물을 흘린다.[36]

치료

DAI는 현재 어떤 종류의 머리 부상에도 그 이상의 구체적인 치료가 부족하다. 여기에는 환자를 안정시키고 두개내 압력(ICP) 증가를 제한하려는 노력이 포함된다.

역사

DAI의 생각은 사비나 스트리히가 수년 전에 머리 외상을 입었던 사람들의 백색 물질 병변에 대한 연구 결과에서 처음 나왔다.[37] 스트릭은 1956년 백질의 확산 퇴화라며 처음 이 아이디어를 제안했지만, 보다 간결한 용어인 "Diffuse Axonal discusion"이 선호되었다.[38] 스트릭은 치매와 두부 외상의[37] 관계를 연구하다가 1956년 다이(DAI)가 두부 외상으로 인한 치매의 최종발달에 필수적인 역할을 했다고 주장했다.[15] DAI라는 용어는 1980년대 초에 도입되었다.[39]

주목할 만한 예

- 톱 기어 발표자 리처드 해먼드는 2006년 뱀파이어 드래그스터 충돌의 결과로 DAI에 걸렸다.

- 챔프카 월드시리즈의 드라이버 로베르토 게레로는 1987년 인디애나폴리스 모터 스피드웨이에서 테스트 도중 추락한 결과 DAI에 걸렸다.[40]

- 포뮬러 원 드라이버 쥘 비안치는 2014년 일본 그랑프리[41] 대회 사고로 DAI에 걸려 9개월 뒤인 2015년 7월 17일 의식을 회복하지 못한 채 숨졌다.[42]

- 스티븐 킹의 다크 타워를 읽었던 배우 겸 오디오북의 내레이터 프랭크 뮬러는 2001년 오토바이 사고로 인해 DAI에 걸렸다. 그는 2008년에 죽었다.[43]

- NASCAR 드라이버 애덤 페티는 7번의 타임 컵 시리즈 챔피언 리차드 페티의 손자로 2000년 5월 뉴햄프셔 모터 스피드웨이에서 2차적으로 치명적인 기저 두개골 골절상을 입었다.

참고 항목

참조

- ^ Strich SJ (August 1956). "Diffuse degeneration of the cerebral white matter in severe dementia following head injury". Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry. 19 (3): 163–85. doi:10.1136/jnnp.19.3.163. PMC 497203. PMID 13357957.

- ^ a b Povlishock JT, Becker DP, Cheng CL, Vaughan GW (May 1983). "Axonal change in minor head injury". Journal of Neuropathology and Experimental Neurology. 42 (3): 225–42. doi:10.1097/00005072-198305000-00002. PMID 6188807. S2CID 24260379.

- ^ Adams JH (March 1982). "Diffuse axonal injury in non-missile head injury". Injury. 13 (5): 444–5. doi:10.1016/0020-1383(82)90105-X. PMID 7085064.

- ^ Christman CW, Grady MS, Walker SA, Holloway KL, Povlishock JT (April 1994). "Ultrastructural studies of diffuse axonal injury in humans". Journal of Neurotrauma. 11 (2): 173–86. doi:10.1089/neu.1994.11.173. PMID 7523685.

- ^ Povlishock JT, Christman CW (August 1995). "The pathobiology of traumatically induced axonal injury in animals and humans: a review of current thoughts". Journal of Neurotrauma. 12 (4): 555–64. doi:10.1089/neu.1995.12.555. PMID 8683606.

- ^ Vascak M, Jin X, Jacobs KM, Povlishock JT (May 2018). "Mild Traumatic Brain Injury Induces Structural and Functional Disconnection of Local Neocortical Inhibitory Networks via Parvalbumin Interneuron Diffuse Axonal Injury". Cerebral Cortex. 28 (5): 1625–1644. doi:10.1093/cercor/bhx058. PMC 5907353. PMID 28334184.

- ^ Smith DH, Hicks R, Povlishock JT (March 2013). "Therapy development for diffuse axonal injury". Journal of Neurotrauma. 30 (5): 307–23. doi:10.1089/neu.2012.2825. PMC 3627407. PMID 23252624.

- ^ Povlishock JT, Katz DI (January 2005). "Update of neuropathology and neurological recovery after traumatic brain injury". The Journal of Head Trauma Rehabilitation. 20 (1): 76–94. doi:10.1097/00001199-200501000-00008. PMID 15668572. S2CID 1094129.

- ^ a b c d e f g h Wasserman J.와 Koenigsberg R.A. (2007) 확산 축 손상. Emedicine.com. 2008-01-26년에 검색됨.

- ^ 비나스 FC와 필라티스 J. (2006년). 머리 관통 외상. Emedicine.com. 2008-01-14년에 검색됨.

- ^ a b c Smith DH, Meaney DF (December 2000). "Axonal damage in traumatic brain injury". The Neuroscientist. 6 (6): 483–95. doi:10.1177/107385840000600611. S2CID 86550146.

- ^ a b Blumbergs PC, Scott G, Manavis J, Wainwright H, Simpson DA, McLean AJ (August 1995). "Topography of axonal injury as defined by amyloid precursor protein and the sector scoring method in mild and severe closed head injury". Journal of Neurotrauma. 12 (4): 565–72. doi:10.1089/neu.1995.12.565. PMID 8683607.

- ^ Bazarian JJ, Blyth B, Cimpello L (February 2006). "Bench to bedside: evidence for brain injury after concussion--looking beyond the computed tomography scan". Academic Emergency Medicine. 13 (2): 199–214. doi:10.1197/j.aem.2005.07.031. PMID 16436787.

- ^ Gennarelli TA (1993). "Mechanisms of brain injury". The Journal of Emergency Medicine. 11 Suppl 1: 5–11. PMID 8445204.

- ^ a b Hardman JM, Manoukian A (May 2002). "Pathology of head trauma". Neuroimaging Clinics of North America. 12 (2): 175–87, vii. doi:10.1016/S1052-5149(02)00009-6. PMID 12391630.

- ^ a b Smith D.와 Greenwald B. 2003.외상성 뇌손상의 관리 및 준비. Emedicine.com. 2008년 1월 17일 웹 아카이브를 통해 검색됨.

- ^ a b Johnson VE, Stewart W, Smith DH (August 2013). "Axonal pathology in traumatic brain injury". Experimental Neurology. Special Issue: Axonal degeneration. 246: 35–43. doi:10.1016/j.expneurol.2012.01.013. PMC 3979341. PMID 22285252.

- ^ Tang-Schomer MD, Patel AR, Baas PW, Smith DH (May 2010). "Mechanical breaking of microtubules in axons during dynamic stretch injury underlies delayed elasticity, microtubule disassembly, and axon degeneration". FASEB Journal. 24 (5): 1401–10. doi:10.1096/fj.09-142844. PMC 2879950. PMID 20019243.

- ^ Boon R. and de Mont for G.J. 2002. 뇌손상. 학습 발견 심리 서비스. 2008년 1월 17일 웹 아카이브를 통해 검색됨.

- ^ a b 싱 J와 스톡 A(2006년 9월 25일). 머리 외상. Emedicine.com. 2008-01-17년에 검색됨.

- ^ a b c d Wolf J.A., Stys P.K., Lusardi T., Meaney D., Smith, D.H. (2001) 외상성 차축 부상은 테트로도톡신에 민감한 나트륨 채널에 의해 조절된 칼슘 유입을 유도한다. 신경과학 저널 21: 1923-1930

- ^ Arundine M, Aarts M, Lau A, Tymianski M (September 2004). "Vulnerability of central neurons to secondary insults after in vitro mechanical stretch". J. Neurosci. 24 (37): 8106–23. doi:10.1523/JNEUROSCI.1362-04.2004. PMC 6729801. PMID 15371512.

{{cite journal}}: CS1 maint : 복수이름 : 작성자 목록(링크) - ^ a b Mouzon B, Chaytow H, Crynen G, Bachmeier C, Stewart J, Mullan M, Stewart W, Crawford F (December 2012). "Repetitive mild traumatic brain injury in a mouse model produces learning and memory deficits accompanied by histological changes" (PDF). Journal of Neurotrauma. 29 (18): 2761–73. doi:10.1089/neu.2012.2498. PMID 22900595.

- ^ a b 이와타 A, Stys P.K., Wolf J.A., Chen X.H., Taylor, A.G., Meaney D.F., Smith D.H. (2004). 외상성 차축 손상은 테트로도톡신 및 프로테오아제 억제제로 변조된 전압 게이트 나트륨 채널의 단백질 분해능 분리를 유도한다. 신경과학 저널. 24 (19): 4605 - 4613.

- ^ Staal JA, Dickson TC, Chung RS, Vickers JC (2007). "Cyclosporin-A treatment attenuates delayed cytoskeletal alterations and secondary axotomy following mild axonal stretch injury". Dev Neurobiol. 67 (14): 1831–42. doi:10.1002/dneu.20552. PMID 17702000. S2CID 19415197.

{{cite journal}}: CS1 maint : 복수이름 : 작성자 목록(링크) - ^ a b c d e LoPachin RM, Lehning EJ (1997). "Mechanism of calcium entry during axon injury and degeneration". Toxicology and Applied Pharmacology. 143 (2): 233–244. doi:10.1006/taap.1997.8106. PMID 9144441.

- ^ 코위 R.J.와 스탠튼 G.B. (2005) 악소플라스틱 이동 및 뉴런의 부상에 대한 반응 웨이백 기계에 2005-10-29 보관. 하워드 의과대학. 2008-01-17년에 검색됨.

- ^ Hughes PM, Wells GM, Perry VH, Brown MC, Miller KM (2002). "Comparison of matrix metalloproteinase expression during wallerian degeneration in the central and peripheral nervous systems". Neuroscience. 113 (2): 273–287. doi:10.1016/s0306-4522(02)00183-5. PMID 12127085. S2CID 37213275.

{{cite journal}}: CS1 maint : 복수이름 : 작성자 목록(링크) - ^ Povlishock JT, Pettus EH (1996). "Traumatically induced axonal damage: Evidence for enduring changes in axolemmal permeability with associated cytoskeletal change". Acta Neurochirurgica. 66: 81–86. doi:10.1007/978-3-7091-9465-2_15. ISBN 978-3-7091-9467-6. PMID 8780803.

- ^ a b Zhou F, Xiang Z, Feng WX, Zhen LX (2001). "Neuronal free Ca2+ and BBB permeability and ultrastructure in head injury with secondary insult". Journal of Clinical Neuroscience. 8 (6): 561–563. doi:10.1054/jocn.2001.0980. PMID 11683606. S2CID 43789581.

{{cite journal}}: CS1 maint : 복수이름 : 작성자 목록(링크) - ^ a b c d Castillo MR, Babson JR (1998). "Ca2+-dependent mechanisms of cell injury in cultured cortical neurons". Neuroscience. 86 (4): 1133–1144. doi:10.1016/s0306-4522(98)00070-0. PMID 9697120. S2CID 54228571.

- ^ a b c Büki A, Okonkwo DO, Wang KK, Povlishock JT (April 2000). "Cytochrome c release and caspase activation in traumatic axonal injury". primary. The Journal of Neuroscience. 20 (8): 2825–34. doi:10.1523/JNEUROSCI.20-08-02825.2000. PMC 6772193. PMID 10751434.

- ^ a b Corbo J, Tripathi P (2004). "Delayed presentation of diffuse axonal injury: A case report". Trauma. 44 (1): 57–60. doi:10.1016/j.annemergmed.2003.11.010. PMID 15226709.

- ^ Crooks CY, Zumsteg JM, Bell KR (November 2007). "Traumatic brain injury: a review of practice management and recent advances". Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America. 18 (4): 681–710, vi. doi:10.1016/j.pmr.2007.06.005. PMID 17967360.

- ^ Maas AI, Stocchetti N, Bullock R (August 2008). "Moderate and severe traumatic brain injury in adults". The Lancet. Neurology. 7 (8): 728–41. doi:10.1016/S1474-4422(08)70164-9. PMID 18635021. S2CID 14071224.

- ^ Lees-Haley PR, Green P, Rohling ML, Fox DD, Allen LM (August 2003). "The lesion(s) in traumatic brain injury: implications for clinical neuropsychology". Archives of Clinical Neuropsychology. 18 (6): 585–94. doi:10.1016/S0887-6177(02)00155-5. PMID 14591433.

- ^ a b Pearce JM (2007). "Observations on concussion. A review". European Neurology. 59 (3–4): 113–9. doi:10.1159/000111872. PMID 18057896. S2CID 10245120.

- ^ Gennarelli GA, Graham DI (2005). "Neuropathology". In Silver JM, McAllister TW, Yudofsky SC (eds.). Textbook Of Traumatic Brain Injury. Washington, DC: American Psychiatric Association. p. 34. ISBN 978-1-58562-105-7. Retrieved 2008-06-10.

- ^ Granacher RP (2007). Traumatic Brain Injury: Methods for Clinical & Forensic Neuropsychiatric Assessment, Second Edition. Boca Raton: CRC. pp. 26–32. ISBN 978-0-8493-8138-6. Retrieved 2008-07-06.

- ^ "The story of Roberto Guerrero".

- ^ "Jules Bianchi: Family confirms Formula One driver sustained traumatic brain injury in Japanese GP crash". Retrieved 8 October 2014.

- ^ "F1 driver Jules Bianchi dies from crash injuries". BBC Sport. BBC. 2015-07-18. Retrieved 18 July 2015.

- ^ "Frank Muller, The Fight of his Life". 2006. Retrieved December 14, 2017.