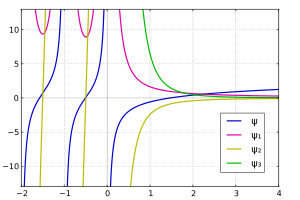

digamma 함수 ψ z {\displaystyle \psi (z 불연속 도메인 색상 으로 시각화된 실제 선을 따라 디감마 및 다음 세 가지 폴리감마 함수의 실제 부분 그림 수학 에서 digamma 함수는 감마함수 의 로그파생물 로 정의된다.[1] [2]

ψ ( x ) = d d x ln ( Γ ( x ) ) = Γ ′ ( x ) Γ ( x ) ∼ ln x − 1 2 x . {\displaystyle \psi(x)={\frac {d}}{dx}\ln {\big (}\Gamma (x)}={\frac {n(x)}}{\prac {1}{2x}}}. } 다감마 기능 중 첫 번째다.

digamma 함수는 종종 0 x ψ 0 {\displaystyle \psi _{0}(x),\psi ^{(0)}(x)}) ϝ [3] 이중감마 를 의미하는 고대 그리스어 자음 digamma 의 대문자 형태)로 표시된다.

조화수와의 관계 감마함수는 방정식에 따른다.

Γ ( z + 1 ) = z Γ ( z ) . \displaystyle \감마(z+1)=z\ 감마(z). \,} z 와 관련하여 파생상품을 채택하면 다음과 같은 이점을 얻을 수 있다.

Γ ′ ( z + 1 ) = z Γ ′ ( z ) + Γ ( z ) \displaystyle \감마 '(z+1)=z\ 감마 '(z)+\감마(z)\,} γ(z + 1) 또는 등가 Zγ(z ) 로 나누면 다음과 같다.

Γ ′ ( z + 1 ) Γ ( z + 1 ) = Γ ′ ( z ) Γ ( z ) + 1 z {\displaystyle {\frac {\Gamma '(z+1)}{\ 감마(z+1)}={\frac {\gamma '(z)}{\Gamma(z)}}+{\frac {1}{z}}}}} 또는:

ψ ( z + 1 ) = ψ ( z ) + 1 z {\displaystyle \property (z+1)=\frac(z)+{\frac {1}{z}}} 고조파 숫자 는 양의 정수에 대해 정의되므로 n 은 다음과 같이 정의된다.

H n = ∑ k = 1 n 1 k , {\displaystyle H_{n}=\sum _{k=1}^{n}{\frac {1}{k},} digamma 함수는 다음에 의해 그들과 관련된다.

ψ ( n ) = H n − 1 − γ , [\displaystyle \cHB(n)= H_{n-1}-\gamma ,} 여기 0 H = 0이고, is은 오일러-마스케로니 상수다. 반정수 인수의 경우 digamma 함수는 값을 취함

ψ ( n + 1 2 ) = − γ − 2 ln 2 + ∑ k = 1 n 2 2 k − 1 . {\displaystyle \left(n+{\tfrac {1}{1}{2}}\오른쪽)=-\display -2\ln 2+\sum _{k=1}^{n}{\frac {2}{2k-1}}}}}} 적분표현 z 의 실제 부분이 양의 경우, Digamma 함수는 Gauss로 인해 다음과 같은 적분 표현을 가진다.[4]

ψ ( z ) = ∫ 0 ∞ ( e − t t − e − z t 1 − e − t ) d t . {\displaystyle \j)=\int_{0}^{0}{0}^{\inflt}\e^{-t}}{e^{-t}}}-{\frac {e^{-zt}}{1-e^{-t}}\,dt.} 이 식을 오일러-마스케로니 상수 γ{\displaystyle \gamma}

ψ ( z + 1 ) = − γ + ∫ 0 1 ( 1 − t z 1 − t ) d t . {\displaystyle \property (z+1)=-\buffer +\int _{0}^{1}{1-t^{z}}\{1-t}\오른쪽)\,dt.} 적분은 오일러의 조화수 H z {\ displaystyle H_{z

ψ ( z + 1 ) = ψ ( 1 ) + H z . \displaystyle \cHB(z+1)=\cHB(1)+ H_{z}} 그 결과는 다음과 같은 재발관계의 일반화다.

ψ ( w + 1 ) − ψ ( z + 1 ) = H w − H z . [\displaystyle \property (w+1)-\properties (z+1)= H_{w}-H_{z}} 디리클레로 인한 본질적인 표현은 다음과 같다.[4]

ψ ( z ) = ∫ 0 ∞ ( e − t − 1 ( 1 + t ) z ) d t t . {\displaystyle \j)=\int _{0}^{\inflt }\{0}-{-{-}-{\frac {1}{1+t}^{z}}\, {\frac {dt}{t}}}}. } 가우스의 적분 표현을 조작하여 ψ {\displaystyle \psi } . [5]

ψ ( z ) = 통나무를 하다 z − 1 2 z − ∫ 0 ∞ ( 1 2 − 1 t + 1 e t − 1 ) e − t z d t . {\displaystyle \j)=\log z-{{\frac {1}{2z}-\int_{0}^{0}}{{0}}}{{0}}}\frac {1}{1}-{1}+{e^{t}-1}\right)e^{-t},dt},dt. } 이 공식은 또한 감마함수에 대한 비넷의 첫 번째 적분의 결과물이다. 적분은 라플라스 변환 으로 인식될 수 있다.

감마함수에 대한 비넷의 두 번째 적분은 ψ {\displaystyle \psi } [6]

ψ ( z ) = 통나무를 하다 z − 1 2 z − 2 ∫ 0 ∞ t d t ( t 2 + z 2 ) ( e 2 π t − 1 ) . {\displaystyle \j)=\log z-{\frac {1}{2z}-2\int _{0}^{0}{0}^{\frac {t\,dt}{(t^{2}+z^{2}){e^{2\pi t}-1)}}}}. } ψ {\displaystyle \psi }

ψ ( z ) = 1 Γ ( z ) ∫ 0 ∞ t z − 1 ln ( t ) e − t d t , {\displaystyle \psi(z)={\frac {1}{\감마(z)}}\int _{0}^{0}{0}^{}}\n(t)^{z-1}\ln(t)e^{-t}\,dt,} ℜ z 0 {\displaystyle \Re >0} . [7]

무한 제품 표현 함수 ψ z ( z {\displaystyle \psi (z)/\Gamma (z)} [8]

ψ ( z ) Γ ( z ) = − e 2 γ z ∏ k = 0 ∞ ( 1 − z x k ) e z x k . {\displaystyle {\frac {\psi (z)}{\\gamma (z)}}=-e^{2\gamma z}\prod _{k=0}{k=0}}\prod(1-{\frac {z}{x_{k}}}\rig)e^{\frac {x_{{x_{k}}}}. } 여기서 x k {\ displaystyle x_{k} ψ {\displaystyle \psi } γ {\displaysty \gamma} euler-Mascheroni 상수 다.

Note: This is also equal to − d d z 1 Γ ( z ) {\displaystyle -{\frac {d}{dz}}{\frac {1}{\Gamma (z)}}} Γ ′ ( z ) Γ ( z ) = ψ ( z ) {\displaystyle {\frac {\Gamma '(z)}{\Gamma (z)}}=\psi (z)}

시리즈 표현 직렬식 감마함수에 대한 오일러의 제품 공식은 함수 방정식 및 오일러-마스케로니 상수에 대한 아이덴티티와 결합되어 디감마 함수에 대해 다음과 같은 식을 산출하며 음의 정수 바깥쪽의 복잡한 평면에서 유효하다(Abramowitz와 Stegun 6.3.16).[1]

ψ ( z + 1 ) = − γ + ∑ n = 1 ∞ ( 1 n − 1 n + z ) , z ≠ − 1 , − 2 , − 3 , … , = − γ + ∑ n = 1 ∞ ( z n ( n + z ) ) , z ≠ − 1 , − 2 , − 3 , … . {\displaystyle {\begin{aligned}\psi (z+1)&=-\gamma +\sum _{n=1}^{\infty }\left({\frac {1}{n}}-{\frac {1}{n+z}}\right),\qquad z\neq -1,-2,-3,\ldots ,\\&=-\gamma +\sum _{n=1}^{\infty }\left({\frac {z}{n(n+z)}}\right),\qquad z\neq -1,-2,-3,\ldots .\end{aligned}}} 동등하게,

ψ ( z ) = − γ + ∑ n = 0 ∞ ( 1 n + 1 − 1 n + z ) , z ≠ 0 , − 1 , − 2 , … , = − γ + ∑ n = 0 ∞ z − 1 ( n + 1 ) ( n + z ) , z ≠ 0 , − 1 , − 2 , … , {\displaystyle {\begin{aligned}\psi (z)&=-\gamma +\sum _{n=0}^{\infty }\left({\frac {1}{n+1}}-{\frac {1}{n+z}}\right),\qquad z\neq 0,-1,-2,\ldots ,\\&=-\gamma +\sum _{n=0}^{\infty }{\frac {z-1}{(n+1)(n+z)}},\qquad z\neq 0,-1,-2,\ldots ,\\\end{aligned}}} 합리적인 함수의 합계에 대한 평가 위의 ID를 사용하여 폼의 합계를 평가할 수 있다.

∑ n = 0 ∞ u n = ∑ n = 0 ∞ p ( n ) q ( n ) , {\displaystyle \sum \{n=0}^{n_{n}=\sum _{n=0}^{n=0}^{\frac {p(n)}{q(n)}},} 여기서 p (n )q (n )n 의 다항식이다.

q (n )u 에n 부분분수 를 실시한다.

u n = p ( n ) q ( n ) = ∑ k = 1 m a k n + b k . {\displaystyle u_{n}={\frac {p(n)}}{q(n)}}}}}}\sum _{k=1}^{m}{\frac {a_{k}{n+b_{k}}}}}}. } 시리즈가 수렴하기 위해서는

임이 있는 n → ∞ n u n = 0 , {\displaystyle \lim _{n\to \ft }nu_{n}=0,} 그렇지 않으면 시리즈가 고조파 시리즈 보다 크므로 분산된다. 그러므로

∑ k = 1 m a k = 0 , {\displaystyle \sum _{k=1}^{m}a_{k}=0,} 그리고

∑ n = 0 ∞ u n = ∑ n = 0 ∞ ∑ k = 1 m a k n + b k = ∑ n = 0 ∞ ∑ k = 1 m a k ( 1 n + b k − 1 n + 1 ) = ∑ k = 1 m ( a k ∑ n = 0 ∞ ( 1 n + b k − 1 n + 1 ) ) = − ∑ k = 1 m a k ( ψ ( b k ) + γ ) = − ∑ k = 1 m a k ψ ( b k ) . {\displaystyle {\regated}\sum _{n=0}^{\inflat u_{n}&=\sum _{n=0}^{n=0}^{n=1}sum _{k=1}{n+b}{k}}\frac {a_{n+b_{k}}{k}{k_{k_{k_{k_{k_{k_{k}}k}}}}}}}}}}}}}k. }}\\&=\sum _{n=0}^{n=0}^}\sum _{k=1}^{m}a_{k}\left_frac {1}{n+b_{k}}}-{\frac {1}{n+1}\right)\\ \&=\sum _{k=1}^{m}\left(a_{k}\sum _{n=0}^{\infty }\left({\frac {1}{n+b_{k}}}-{\frac {1}{n+1}}\right)\right)\\&=-\sum _{k=1}^{m}a_{k}{\big (}\psi (b_{k})+\gamma {\big )}\\&=-\sum _{k=1}^{m}a_{k}\psi (b_{k}). \end{정렬}}} 상위 등급의 다감마 함수 의 직렬 확장으로 일반화된 공식은 다음과 같이 주어질 수 있다.

∑ n = 0 ∞ u n = ∑ n = 0 ∞ ∑ k = 1 m a k ( n + b k ) r k = ∑ k = 1 m ( − 1 ) r k ( r k − 1 ) ! a k ψ ( r k − 1 ) ( b k ) , {\displaystyle \sum _{n=0}^{\infty }u_{n}=\sum _{n=0}^{\infty }\sum _{k=1}^{m}{\frac {a_{k}}{(n+b_{k})^{r_{k}}}}=\sum _{k=1}^{m}{\frac {(-1)^{r_{k}}}{(r_{k}-1)! }}}a_{k}\cHB ^{(r_{k}-1)}(b_{k}),} 좌측의 연속이 수렴될 경우.

테일러 시리즈 디감마는 테일러 시리즈 가 z = 1로 준 합리적 인 제타 시리즈 가지고 있다. 이것은

ψ ( z + 1 ) = − γ − ∑ k = 1 ∞ ζ ( k + 1 ) ( − z ) k , {\displaystyle \property (z+1)=-\sum _{k=1}^{\infit }\제타(k+1)(-z)^{k}}} z < 1 을 위해 수렴한다. 여기서 ζ (n )리만 제타 함수 다. 이 시리즈는 후르비츠 제타 기능 에 해당하는 테일러의 시리즈에서 쉽게 파생된다.

뉴턴 시리즈 디감마에 대한 뉴턴 시리즈 는 때때로 스턴 시리즈라고 불리며 [9] [10]

ψ ( s + 1 ) = − γ − ∑ k = 1 ∞ ( − 1 ) k k ( s k ) {\displaystyle \property(s+1)=-\sum _{k=1}^{{k=1}{\frac {(-1)^{k}}{k}}{\binom {s}}}}}} 여기서() s k 이항 계수 다. 에 일반화될 수도 있다.

ψ ( s + 1 ) = − γ − 1 m ∑ k = 1 m − 1 m − k s + k − 1 m ∑ k = 1 ∞ ( − 1 ) k k { ( s + m k + 1 ) − ( s k + 1 ) } , ℜ ( s ) > − 1 , {\displaystyle \psi (s+1)=-\gamma -{\frac {1}{m}}\sum _{k=1}^{m-1}{\frac {m-k}{s+k}}-{\frac {1}{m}}\sum _{k=1}^{\infty }{\frac {(-1)^{k}}{k}}\left\{{\binom {s+m}{k+1}}-{\binom {s}{k+1}}\right\},\qquad \Re (s)>-1,} 여기 2,3,4,... [10]

그레고리의 계수, 카우치 수, 제2종 베르누이 다항식 등이 있는 시리즈 이성적인 주장만을 위한 합리적 계수를 포함하는 디감마에는 다양한 시리즈가 존재한다. 특히 그레고리의 계수 G n

ψ ( v ) = ln v − ∑ n = 1 ∞ G n ( n − 1 ) ! ( v ) n , ℜ ( v ) > 0 , {\displaystyle \psi(v)=\ln v-\sum _{n=1}^{n1}{\frac {{\big }G_{n}{\big }{{{n-1}!}{(v)}},\qquad \re(v)0,},} ψ ( v ) = 2 ln Γ ( v ) − 2 v ln v + 2 v + 2 ln v − ln 2 π − 2 ∑ n = 1 ∞ G n ( 2 ) ( v ) n ( n − 1 ) ! , ℜ ( v ) > 0 , {\displaystyle \psi (v)=2\ln \Gamma (v)-2v\ln v+2v+2\ln v-\ln 2\pi -2\sum _{n=1}^{\infty }{\frac {{\big }G_{n}(2){\big }}{(v)_{n}}}\,(n-1)!,\qquad \Re (v)>0,} ψ ( v ) = 3 ln Γ ( v ) − 6 ζ ′ ( − 1 , v ) + 3 v 2 ln v − 3 2 v 2 − 6 v ln ( v ) + 3 v + 3 ln v − 3 2 ln 2 π + 1 2 − 3 ∑ n = 1 ∞ G n ( 3 ) ( v ) n ( n − 1 ) ! , ℜ ( v ) > 0 , {\displaystyle \psi (v)=3\ln \Gamma (v)-6\zeta '(-1,v)+3v^{2}\ln {v}-{\frac {3}{2}}v^{2}-6v\ln(v)+3v+3\ln {v}-{\frac {3}{2}}\ln 2\pi +{\frac {1}{2}}-3\sum _{n=1}^{\infty }{\frac {{\big }G_{n}(3){\big }}{(v)_{n}}}\,(n-1)!,\qquad \Re (v)>0,} 여기서 (v )n 상승 요인 (v )n = v(v +1)(v +1 ) ...(v +n-1) 이고n , G(k ) 는n G n γ 은 감마함수 , ζ 은 후르비츠 제타함수 로 상위 순서의 그레고리 계수 다.[11] [10] 두 번째 종류 n [11] [10]

ψ ( v ) = ln ( v − 1 ) + ∑ n = 1 ∞ C n ( n − 1 ) ! ( v ) n , ℜ ( v ) > 1 , {\displaystyle \psi(v)=\ln(v-1)+\sum _{n=1}^{\inflat }{\frac {C_{n}(n-1)!}{{(v)_{n}}}},\qquad \re(v)1,} 제2종 베르누이 다항식 시리즈는 다음과 같은 형식을[10]

ψ ( v ) = ln ( v + a ) + ∑ n = 1 ∞ ( − 1 ) n ψ n ( a ) ( n − 1 ) ! ( v ) n , ℜ ( v ) > − a , {\displaystyle \psi(v)=\ln(v+a)+\sum _{n=1}^{n1}{n1}^{n1}\psi _{n}(a)\,(n-1)!}{(v)_{n}},\qad \Re(v)-a,},} 여기서 ψn (a )번째 종류의 베르누이 다항식 이다.

z ( 1 + z ) a ln ( 1 + z ) = ∑ n = 0 ∞ z n ψ n ( a ) , z < 1 , {\displaystyle {\frac{z(1+z)^{a}{\ln(1+z)}}}}=\sum _{n=0}^{\n}\inflt _{n}\n(a)\\\qquad z <1\}} 에 일반화될 수 있다.

ψ ( v ) = 1 r ∑ l = 0 r − 1 ln ( v + a + l ) + 1 r ∑ n = 1 ∞ ( − 1 ) n N n , r ( a ) ( n − 1 ) ! ( v ) n , ℜ ( v ) > − a , r = 1 , 2 , 3 , … {\displaystyle \cHB(v)={\frac {1}{r}\sum _{l=0}^{r-1}\ln(v+a+l) +{\frac{1}{r}\sum _{n=1}^{\inflat }{{n_{n,r}(a)-}{{n1}}{{{n1}-}}{{{{n}}}},\qquad \re(v)-,\quad r=1,2,3,\ldots}}}}}} 여기서 다항식 Nn,r (a )

( 1 + z ) a + m − ( 1 + z ) a ln ( 1 + z ) = ∑ n = 0 ∞ N n , m ( a ) z n , z < 1 , {\displaystyle {\frac {(1+z)^{a+m}-(1+z)^{a}}}}{n=0}}}}}\sum _{n=0}^{n_{n,m(a)^{n}},\qquad z <1,} Nn,1 (a ) ψn (a )[10] 감마함수의 로그와 유사한 표현식은 이러한 공식을[10]

ψ ( v ) = 1 v + a − 1 2 { ln Γ ( v + a ) + v − 1 2 ln 2 π − 1 2 + ∑ n = 1 ∞ ( − 1 ) n ψ n + 1 ( a ) ( v ) n ( n − 1 ) ! } , ℜ ( v ) > − a , {\displaystyle \psi (v)={\frac {1}{v+a-{\tfrac {1}{2}}}}\left\{\ln \Gamma (v+a)+v-{\frac {1}{2}}\ln 2\pi -{\frac {1}{2}}+\sum _{n=1}^{\infty }{\frac {(-1)^{n}\psi _{n+1}(a)}{(v)_{n}}}(n-1)! \right\},\qquad \re(v)]-a,} 그리고

ψ ( v ) = 1 1 2 r + v + a − 1 { ln Γ ( v + a ) + v − 1 2 ln 2 π − 1 2 + 1 r ∑ n = 0 r − 2 ( r − n − 1 ) ln ( v + a + n ) + 1 r ∑ n = 1 ∞ ( − 1 ) n N n + 1 , r ( a ) ( v ) n ( n − 1 ) ! } , {\displaystyle \psi (v)={\frac {1}{{\tfrac {1}{2}}r+v+a-1}}\left\{\ln \Gamma (v+a)+v-{\frac {1}{2}}\ln 2\pi -{\frac {1}{2}}+{\frac {1}{r}}\sum _{n=0}^{r-2}(r-n-1)\ln(v+a+n) +{\frac {1}{r}\sum _{n=1}^{\n=1}^{\frac {(-1)^{n_{n+1,r}(a)}{(v)_{n1}}}}(n-1)! \right\}} 여기 ℜ v {\displaystyle \Re (v)-a} 및 2 4 {\displaystyle r=2,3,4,\ldots }.

반사식 디감마 함수는 감마 함수 와 유사한 반사 공식 을 만족한다.

ψ ( 1 − x ) − ψ ( x ) = π 요람을 달다 π x \displaystyle \pi(1-x)-\pi=\pi \pi x} 재발식 및 특성화 digamma 함수는 반복 관계 를 만족한다.

ψ ( x + 1 ) = ψ ( x ) + 1 x . {\displaystyle \property (x+1)=\frac(x)+{\frac {1}{x}}. } 그러므로, 그것은 "텔레스코프" 1 / x

Δ [ ψ ] ( x ) = 1 x {\displaystyle \Delta [\psi ](x)={\frac {1}{x}}} 여기서 Δ 는 전방차 측정 시스템이다. 이는 고조파 계열 의 부분 합계의 반복 관계를 만족시켜 공식을 암시한다.

ψ ( n ) = H n − 1 − γ [\displaystyle \cHB(n)= H_{n-1}-\gamma ,} 여기서 γ 은 오일러-마스케로니 상수다.

보다 일반적으로, 사람은

ψ ( 1 + z ) = − γ + ∑ k = 1 ∞ ( 1 k − 1 z + k ) . {\displaystyle \property (1+z)=-\cHB +\sum _{k=1}^{{k}\frac {1}{k}-{\frac{1}{z+k}}\오른쪽). } R e z {\displaystyle \mathrm {Re} (z)>0

ψ ( 1 + z ) = ln ( z ) + 1 2 z − ∑ j = 1 ∞ B 2 j 2 j z 2 j {\displaystyle \psi (1+z)=\ln(z)+{\frac {1}{2z}}-\displaystyle \sum _{j=1}^{\infty }{\frac {B_{2j}}{2jz^{2j}}}} 여기서 B 2j {\ displaystyle B_{2j} 이 시리즈는 모든 z 스털링 시리즈 로 알려져 있다.

사실 equation은 함수 방정식 의 유일한 해법이다.

F ( x + 1 ) = F ( x ) + 1 x {\displaystyle F(x+1)=F(x)+{\frac {1}{x}}} 즉 + R 에서 단조롭고 F(1) = -1998 을 만족한다. 이 사실은 Ⅱ함수 의 재발방정식과 볼록성 제한으로 볼 때 Ⅱ함수의 고유성에서 바로 나타난다. 이는 유용한 차이 방정식을 의미한다.

ψ ( x + N ) − ψ ( x ) = ∑ k = 0 N − 1 1 x + k {\displaystyle \psi(x+N)-\psi(x)=\sum _{k=0}^{N-1}{\frac {1}{x+k}}}}}} 디감마 함수와 관련된 일부 유한 합 디감마 함수에 대한 수많은 유한 합계 공식들이 있다. 다음과 같은 기본 합계 공식

∑ r = 1 m ψ ( r m ) = − m ( γ + ln m ) , {\displaystyle \sum \{r=1}^{m}\frac {r}{m}\right)=-m(\m(\reason +\ln m),} ∑ r = 1 m ψ ( r m ) ⋅ 생략하다 2 π r k i m = m ln ( 1 − 생략하다 2 π k i m ) , k ∈ Z , m ∈ N , k ≠ m . {\displaystyle \sum _{r=1}^{m}\psi \left({\frac {r}{m}}\right)\cdot \exp {\dfrac {2\pi rki}{m}}=m\ln \left(1-\exp {\frac {2\pi ki}{m}}\right),\qquad k\in \mathbb {Z} ,\quad m\in \mathbb {N} ,\ k\neq m.} ∑ r = 1 m − 1 ψ ( r m ) ⋅ cas 2 π r k m = m ln ( 2 죄를 짓다 k π m ) + γ , k = 1 , 2 , … , m − 1 {\displaystyle \sum _{r=1}^{m-1}\psi \left({\frac {r}{m}}\right)\cdot \cos {\dfrac {2\pi rk}{m}}=m\ln \left(2\sin {\frac {k\pi }{m}}\right)+\gamma ,\qquad k=1,2,\ldots ,m-1} ∑ r = 1 m − 1 ψ ( r m ) ⋅ 죄를 짓다 2 π r k m = π 2 ( 2 k − m ) , k = 1 , 2 , … , m − 1 {\displaystyle \sum \{r=1}^{m-1}\reflac\frac {r}{r}}\cdot \sin {\frac {2\pi rk}{m}}}={\pi }{2}}({k-m),\qquad k=1,2,ldots,m-1} 가우스 [12] [13] 다음과 같은 복잡한 공식

∑ r = 0 m − 1 ψ ( 2 r + 1 2 m ) ⋅ cas ( 2 r + 1 ) k π m = m ln ( 햇볕에 그을리다 π k 2 m ) , k = 1 , 2 , … , m − 1 {\displaystyle \sum _{r=0}^{m-1}\psi \left({\frac {2r+1}{2m}}\right)\cdot \cos {\frac {(2r+1)k\pi }{m}}=m\ln \left(\tan {\frac {\pi k}{2m}}\right),\qquad k=1,2,\ldots ,m-1} ∑ r = 0 m − 1 ψ ( 2 r + 1 2 m ) ⋅ 죄를 짓다 ( 2 r + 1 ) k π m = − π m 2 , k = 1 , 2 , … , m − 1 {\displaystyle \sum \{r=0}^{m-1}\reflac\frac {2r+1}{2m}\right)\cdot \sin {\dfrac {\dfrac{(2r+1)k\pi }}}}}}}}=-{{{{{\pim}}}}}}}}}}}}}}}}={{{{{{{{{{{{{{}}},\qquad k=1,2,2},\qquad k=1, ∑ r = 1 m − 1 ψ ( r m ) ⋅ 요람을 달다 π r m = − π ( m − 1 ) ( m − 2 ) 6 {\displaystyle \sum \{r=1}^{m-1}\frac\frac {r}{r}\cdot \frac {\pi r}{m}}}=-{\frac {\pi(m-1)(m-2)}{6}}}}}}}}}}}}}}}}} ∑ r = 1 m − 1 ψ ( r m ) ⋅ r m = − γ 2 ( m − 1 ) − m 2 ln m − π 2 ∑ r = 1 m − 1 r m ⋅ 요람을 달다 π r m {\displaystyle \sum _{r=1}^{m-1}\psi \left({\frac {r}{m}}\right)\cdot {\frac {r}{m}}=-{\frac {\gamma }{2}}(m-1)-{\frac {m}{2}}\ln m-{\frac {\pi }{2}}\sum _{r=1}^{m-1}{\frac {r}{m}}\cdot \cot {\frac {\pi r}{m}}} ∑ r = 1 m − 1 ψ ( r m ) ⋅ cas ( 2 ℓ + 1 ) π r m = − π m ∑ r = 1 m − 1 r ⋅ 죄를 짓다 2 π r m cas 2 π r m − cas ( 2 ℓ + 1 ) π m , ℓ ∈ Z {\displaystyle \sum _{r=1}^{m-1}\psi \left({\frac {r}{m}}\right)\cdot \cos {\dfrac {(2\ell +1)\pi r}{m}}=-{\frac {\pi }{m}}\sum _{r=1}^{m-1}{\frac {r\cdot \sin {\dfrac {2\pi r}{m}}}{\cos {\dfrac {2\pi r}{m}}-\cos {\dfrac {(2\ell +1)\pi }{m}}}},\qquad \ell \in \mathbb {Z} } ∑ r = 1 m − 1 ψ ( r m ) ⋅ 죄를 짓다 ( 2 ℓ + 1 ) π r m = − ( γ + ln 2 m ) 요람을 달다 ( 2 ℓ + 1 ) π 2 m + 죄를 짓다 ( 2 ℓ + 1 ) π m ∑ r = 1 m − 1 ln 죄를 짓다 π r m cas 2 π r m − cas ( 2 ℓ + 1 ) π m , ℓ ∈ Z {\displaystyle \sum _{r=1}^{m-1}\psi \left({\frac {r}{m}}\right)\cdot \sin {\dfrac {(2\ell +1)\pi r}{m}}=-(\gamma +\ln 2m)\cot {\frac {(2\ell +1)\pi }{2m}}+\sin {\dfrac {(2\ell +1)\pi }{m}}\sum _{r=1}^{m-1}{\frac {\ln \sin {\dfrac {\pi r}{m}}}{\cos {\dfrac {2\pi r}{m}}-\cos {\dfrac {(2\ell +1)\pi }{m}}}},\qquad \ell \in \mathbb {Z} } ∑ r = 1 m − 1 ψ 2 ( r m ) = ( m − 1 ) γ 2 + m ( 2 γ + ln 4 m ) ln m − m ( m − 1 ) ln 2 2 + π 2 ( m 2 − 3 m + 2 ) 12 + m ∑ ℓ = 1 m − 1 ln 2 죄를 짓다 π ℓ m {\displaystyle \sum _{r=1}^{m-1}\psi ^{2}\left({\frac {r}{m}}\right)=(m-1)\gamma ^{2}+m(2\gamma +\ln 4m)\ln {m}-m(m-1)\ln ^{2}2+{\frac {\pi ^{2}(m^{2}-3m+2)}{12}}+m\sum _{\ell =1}^{m-1}\ln ^{2}\sin {\frac {\pi \ell }{m}}} 특정 현대 작가의 작품 때문이다(예: 참조). Blagouchine(2014)[14]

가우스의 디감마 정리 양의 정수 r 과 m (r m 오일러의 상수 와 유한한 수의 기초 함수 로 표현될 수 있다.

ψ ( r m ) = − γ − ln ( 2 m ) − π 2 요람을 달다 ( r π m ) + 2 ∑ n = 1 ⌊ m − 1 2 ⌋ cas ( 2 π n r m ) ln 죄를 짓다 ( π n m ) {\displaystyle \psi \left({\frac {r}{m}}\right)=-\gamma -\ln(2m)-{\frac {\pi }{2}}\cot \left({\frac {r\pi }{m}}\right)+2\sum _{n=1}^{\left\lfloor {\frac {m-1}{2}}\right\rfloor }\cos \left({\frac {2\pi nr}{m}}\right)\ln \sin \left({\frac {\pi n}{m}}\right)} 모든 이성적인 논쟁에 대해 반복 방정식 때문에.

점근팽창 디감마 함수는 점증적 팽창이 있다.

ψ ( z ) ∼ ln z − 1 2 z + ∑ n = 1 ∞ ζ ( 1 − 2 n ) z 2 n = ln z − 1 2 z − ∑ n = 1 ∞ B 2 n 2 n z 2 n , {\displaystyle \psi (z)\sim \ln z-{\frac {1}{2z}}+\sum _{n=1}^{\infty }{\frac {\zeta (1-2n)}{z^{2n}}}=\ln z-{\frac {1}{2z}}-\sum _{n=1}^{\infty }{\frac {B_{2n}}{2nz^{2n}}},} 여기서 B k 베르누이 수이고 ζ 은 리만 제타 함수 다. 이러한 확장의 처음 몇 가지 조건은 다음과 같다.

ψ ( z ) ≈ ln z − 1 2 z − 1 12 z 2 + 1 120 z 4 − 1 252 z 6 + 1 240 z 8 − 1 132 z 10 + 691 32760 z 12 − 1 12 z 14 + ⋯ . {\displaystyle \psi (z)\approx \ln z-{\frac {1}{2z}}-{\frac {1}{12z^{2}}}+{\frac {1}{120z^{4}}}-{\frac {1}{252z^{6}}}+{\frac {1}{240z^{8}}}-{\frac {1}{132z^{10}}}+{\frac {691}{32760z^{12}}}-{\frac {1}{12z^{14}}}+\cdots .} 무한 합은 어떤 z z

그 팽창은 오일러-마클라우린 공식 을 합에[15] .

∑ n = 1 ∞ ( 1 n − 1 z + n ) {\displaystyle \sum \{n=1}^{\inflt }\왼쪽 사진\frac {1}{n1}-{n1}{z+n}\오른쪽)} 또한 팽창은 감마함수에 대한 Binet의 두 번째 적분 공식에서 오는 적분 표현에서 도출될 수 있다. t t 2 2 {\displaystyle t/(t^{2}+z^{2}}}}} 기하학적 시리즈로 또한 시리즈 중 미세하게 많은 용어만 확장하면 다음과 같은 명백한 오차항이 있는 공식을 얻을 수 있다.

ψ ( z ) = ln z − 1 2 z − ∑ n = 1 N B 2 n 2 n z 2 n + ( − 1 ) N + 1 2 z 2 N ∫ 0 ∞ t 2 N + 1 d t ( t 2 + z 2 ) ( e 2 π t − 1 ) . {\displaystyle \psi(z)=\ln z-{1}{{2}-\sum _{n=1}^{N}{{N}{{2n}}{2nz^{2n}}+(-1)^{{N+1}{\frac {2}{z^{2}{2}{z^{2}{2}{2} N}}}\int _{0}^{{0}^{\nflac {t^{2N+1}\,dt}{(t^{2}+z^{2})(e^{2\pi t}-1)}}}} } 불평등 x 0일 때 함수

통나무를 하다 x − 1 2 x − ψ ( x ) {\displaystyle \log x-{\frac {1}{2x}-\properties (x)} 완전히 단조롭고 특히 긍정적이다. 이는 감마함수에 대한 비네의 첫 번째 적분에서 오는 적분표현에 적용된 번스타인의 모노톤 함수에 대한 정리 의 결과다. 또한 볼록성 불평등 1 t ≤ e {\ displaystyle 1+t\leq e^{t 통합 t 2 displaystyle e^{-tz}/2} .

1 x − 통나무를 하다 x + ψ ( x ) {\displaystyle {\frac {1}{x}-\log x+\properties (x)} 또한 완전히 단조롭다. 그것 0 에 대해 그 뒤를 따른다.

통나무를 하다 x − 1 x ≤ ψ ( x ) ≤ 통나무를 하다 x − 1 2 x . {\displaystyle \log x-{\frac {1}{1}{x}}\leq \req \log x-{\frac {1}{2x}}. } 이것은 호르스트 알저의 정리를 되찾는다.[16] Alzer는 또한 s 0 (0, 1)에 대해,

1 − s x + s < ψ ( x + 1 ) − ψ ( x + s ) , {\displaystyle {\frac {1-s}{x+s}<\cHB(x+1)-\cHB(x+s),} 관련 경계는 엘레조비치, 지오다노, 페카릭에 의해 얻어졌는데, 그는 x 0 에 대해 그 사실을 증명했다.

통나무를 하다 ( x + 1 2 ) − 1 x < ψ ( x ) < 통나무를 하다 ( x + e − γ ) − 1 x , {\displaystyle \log(x+{\tfrac {1}{1}:{2}}:-{\frac {1}{1}{x}}}<\log(x+e^{-\fract })-{\frac {1},} 여기서 γ {\displaystyle \gamma} ( 는) 오일러-마스케로니 상수 다.[17] 이러한 한계에서 나타나는 상수가 가장 좋다.[18]

평균값 정리 는 고츠치의 불평등 과 다음과 같은 아날로그를 내포하고 있다:만약 c c .461 은 디감마함수의 고유한 양의 진짜 뿌리, 그리고 0 이면 그 다음이다.

생략하다 ( ( 1 − s ) ψ ′ ( x + 1 ) ψ ( x + 1 ) ) ≤ ψ ( x + 1 ) ψ ( x + s ) ≤ 생략하다 ( ( 1 − s ) ψ ′ ( x + s ) ψ ( x + s ) ) . {\displaystyle \exp \left((1-s){\frac {\psi '(x+1)}{\psi (x+1)}}\right)\leq {\frac {\psi (x+1)}{\psi (x+s)}}\leq \exp \left((1-s){\frac {\psi '(x+s)}{\psi (x+s)}}\right). } 더욱이, 평등 s = 1 인 경우에만 유지된다.[19]

고전 감마함수에 대한 조화 평균값 불평등에서 영감을 받은 호르츠 알저와 그레이엄 제임슨은 무엇보다도 디감마 함수에 대한 조화 평균값 불평등을 증명했다.

- γ ≤ 2 ψ ( x ψ x 1 \leq {\frac {2\ x)\psi({x }{x})}}}}}}{\prac ({ 1})}}}}}}}})}}}}}}}}}}}}}}}}}})}}}}}}}}}}}}}})}}}}}}}}}}

동일성은 x 1 {\displaystyle x=1} . [20]

계산 및 근사치 무증상 팽창 때 ((x ) 를 쉽게 계산할 수 있는 방법을 제공한다. 작은 x 에 대해 ψ (x )

ψ ( x + 1 ) = 1 x + ψ ( x ) {\displaystyle \property (x+1)={\frac {1}{x}+\properties (x)} x 의 값을 더 높은 값으로 바꾸는 데 사용될 수 있다. 비알은[21] x 를 6보다 큰 값으로 이동한 다음 x 컷오프 14

As x goes to infinity, ψ (x )ln(x − 1/2) and ln x . Going down from x + 1x , ψ decreases by 1 / x , ln(x − 1/2) decreases by ln (x + 1/2) / (x − 1/2) , which is more than 1 / x , and ln x decreases by ln (1 + 1 / x) , which is less than 1 / x . From this we see that for any positive x greater than 1/2 ,

ψ ( x ) ∈ ( ln ( x − 1 2 ) , ln x ) {\displaystyle \in \left(\ln \ln \left(x-{\tfrac {1}{1}:{1}오른쪽),\ln x\right)} 아니면, 어떤 긍정적인 x 에 대해서도,

생략하다 ψ ( x ) ∈ ( x − 1 2 , x ) . {\displaystyle \exp \exp \ex(x)\in \left(x-{\tfrac {1}{1}{2}},x\right)). } 지수 exp ψ (x )x 의 경우 대략 - 1/2 이지만, 작은 x 에서는 x 에 가까워지고, x 0 에서 0에 가까워진다.

x 1 의 경우, 1과 2사이에 ψ (x ) [-γ , 1 - γ ] 사이라는 사실에 근거하여 한계를 계산할 수 있다.

ψ ( x ) ∈ ( − 1 x − γ , 1 − 1 x − γ ) , x ∈ ( 0 , 1 ) {\displaystyle \cHB(x)\in \lefted{1}{x}-\frac, 1-{\frac {1}{x}-\fract \right)\put x\in(0,1)} 또는

생략하다 ψ ( x ) ∈ ( 생략하다 ( − 1 x − γ ) , e 생략하다 ( − 1 x − γ ) ) . {\displaystyle \exp \exp(\exp \exproc{1}-\frac {1}-\properties \right), e\exp \exp \refac{1}{x}-\flict \right)\right). } 위의 ψ 에 대한 점증상 시리즈에서 exp(-ψ )( x)에 대한 점증상 시리즈를 도출할 수 있다. 이 시리즈는 전체적인 행동과 잘 일치한다. 즉, 큰 논쟁에서 필요한 것처럼 점증적으로 행동하며, 원점에서도 무한의 다중성이 0이다.

1 생략하다 ψ ( x ) ∼ 1 x + 1 2 ⋅ x 2 + 5 4 ⋅ 3 ! ⋅ x 3 + 3 2 ⋅ 4 ! ⋅ x 4 + 47 48 ⋅ 5 ! ⋅ x 5 − 5 16 ⋅ 6 ! ⋅ x 6 + ⋯ {\displaystyle {\frac {1}{\exp \psi (x)}}\sim {\frac {1}{x}}+{\frac {1}{2\cdot x^{2}}}+{\frac {5}{4\cdot 3!\cdot x^{3}}}+{\frac {3}{2\cdot 4!\cdot x^{4}}}+{\frac {47}{48\cdot 5!\cdot x^{5}}}-{\frac {5}{16\cdot 6!\cdot x^{6}}}+\cdots } 이 exp (1/y ) 를 y = 0 으로 확장한 것과 유사하지만 수렴하지 않는다.[22] (함수는 무한대에서 분석 되지 않는다.) exp ( x )(x )( x ~ 1 2 \ exp \psi (x)\sim x-{\frac {1}{2}. (x )에도 유사한 시리즈가 존재한다. }

ψ (x +1/2계산 하면 x의 괴력(x항 −1 없음)이 없는 것으로 나타난다. 이는 다음과 같은 점증적 확장으로 이어져 균등한 순서의 연산 조건을 절약한다.

생략하다 ψ ( x + 1 2 ) ∼ x + 1 4 ! ⋅ x − 37 8 ⋅ 6 ! ⋅ x 3 + 10313 72 ⋅ 8 ! ⋅ x 5 − 5509121 384 ⋅ 10 ! ⋅ x 7 + ⋯ {\displaystyle \exp \exp \efrac \left(x+{\tfrac {1}{1}오른쪽)\심 x+{\frac {1}{4! \cdot x}-{}-{8\cdot 6!\cdot x^{3}+{\frac{72\cdot 8!\cdot x^{5}-{\frac {5509121}{384\cdot 10!\cdot x^{7}}}+\cdots}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}cdots}}}}cdots}}cdots}}}}}}}}}}}}}} 특수값 디감마 함수는 가우스의 디감마 정리 결과 합리적인 숫자에 대해 닫힌 형태로 값을 가진다. 일부는 아래에 나열되어 있다.

ψ ( 1 ) = − γ ψ ( 1 2 ) = − 2 ln 2 − γ ψ ( 1 3 ) = − π 2 3 − 3 ln 3 2 − γ ψ ( 1 4 ) = − π 2 − 3 ln 2 − γ ψ ( 1 6 ) = − π 3 2 − 2 ln 2 − 3 ln 3 2 − γ ψ ( 1 8 ) = − π 2 − 4 ln 2 − π + ln ( 2 + 1 ) − ln ( 2 − 1 ) 2 − γ . {\displaystyle{\begin{정렬}\psi(1)&, =-\gamma\\\psi \left({\tfrac{1}{2}}\right)&, =-2\ln{2}-\gamma \\\psi \left({\tfrac{1}{3}}\right)&, =-{\frac{\pi}{2{\sqrt{3}}}}-{\frac{3\ln{3}}{2}};=-{\frac{\pi}{2}}{2}-\gamma \\\psi \left({\tfrac{1}{6}}\right)& -3\ln, =-{\frac{\pi{\sqrt{3\\\psi \left({\tfrac{1}{4}}\right)& -\gamma.}}}{2}}-2\ln{\f{2}- rac {3\ln {3}}{2}}-\gamma \\\psi \left({\tfrac {1}{8}}\right)&=-{\frac {\pi }{2}}-4\ln {2}-{\frac {\pi +\ln \left({\sqrt {2}}+1\right)-\ln \left({\sqrt {2}}-1\right)}{\sqrt {2}}}-\gamma . \end{정렬}}} 더욱이 γ b i {\ displaystyle \Gamma bi ) ^{2 γ 1 2 {\ displaystyle \Gamma ({1}{2}}+bi) ^{ }} displaysty b}

임 ψ ( b i ) = 1 2 b + π 2 나무늘보 ( π b ) , {\displaystyle \operatorname {Im} \psi(bi)={\frac {1}{2b}+{\frac {\pi }{2}}\coth(\pi b),} 임 ψ ( 1 2 + b i ) = π 2 태닝을 하다 ( π b ) . {\displaystyle \operatorname {Im} \psi({\tfrac {1}{2}}+bi)= {\frac {\pi }{2}}\tanh(\pi b). } 가우스의 디감마 정리와는 별도로, 그러한 닫힌 공식은 일반적으로 실제 부분에 대해 알려져 있지 않다. 예를 들어, 상상 단위 에 수치 근사치가 있다.

레 ψ ( i ) = − γ − ∑ n = 0 ∞ n − 1 n 3 + n 2 + n + 1 ≈ 0.09465. {\displaystyle \operatorname {Re} \psi(i)=-\gamma -\sum _{n=0}^{n-1}{n-1}{n-1}{3}+n^{2}+n+1}}}}}\ 약 0.09465. } 디감마 함수의 뿌리 디감마 함수의 뿌리는 복합값 감마함수의 안장점이다. 따라서 그들은 모두 실제 축 에 놓여 있다. 양의 실제 축 에 있는 유일한 것은 x 0 1.46163214496836234126 R + 대한 실제 값 감마 함수의 고유한 최소값이다. 다른 모든 것은 음축의 극 사이에서 단일하게 발생한다.

x 1 = 083 008 264 455 409 25 x 2 = 498 473 162 390 458 77 x 3 = -2.16872086844414465000 ...x 4 = 293 366 436 901 097 83 ⋮ \displaystyle \vdots } 이미 1881년에 찰스 에르미테 는 다음과 같은 것을 관찰했다[23]

x n = − n + 1 ln n + O ( 1 ( ln n ) 2 ) {\displaystyle x_{n}=-n+{\frac {1}{\lnn}}+O\좌측({\frac {1}{{\ln)^{2}}\우측)}} 점증적으로 보유하다 뿌리의 위치에 대한 더 나은 근사치는 다음과 같다.

x n ≈ − n + 1 π 아크탄의 ( π ln n ) n ≥ 2 {\displaystyle x_{n}\대략 -n+{\frac {1}{\pi }}}\arctan \leftan \pi }{\lnn}\오른쪽)\qquad n\geq 2} 그리고 더 많은 용어를 사용하는 것은 여전히 더 나아진다.

x n ≈ − n + 1 π 아크탄의 ( π ln n + 1 8 n ) n ≥ 1 {\displaystyle x_{n}\대략 -n+{\frac {1}{\pi }}\refractan \reflac {}{\ln+{1}{8n}\pi }\quad n\geq 1} 둘 다 반사 공식에서 나오는 것은

0 = ψ ( 1 − x n ) = ψ ( x n ) + π 햇볕에 그을리다 π x n {\displaystyle 0=\pi(1-x_{n})=\pi(x_{n})+{\frac {\pi }{\tan \pi x_{n}}}}}}}}}}} ψ (xn ) 이 팽창의 정확한 두 번째 학기는 1/2n이며, 여기서 주어진 학기는 작은 n 으로 근원을 추정하기에 좋다.

헤르미테 공식의 또 다른 개선점은 다음과 같다.[8]

x n = − n + 1 통나무를 하다 n − 1 2 n ( 통나무를 하다 n ) 2 + O ( 1 n 2 ( 통나무를 하다 n ) 2 ) . {\displaystyle x_{n}=-n+{\frac {1}{\log n}-{1}{{2n(\log n)^{2}}+O\좌측({\frac {1}{n^{n^{2}(\log n)^{2}}}\우측). } 0에 관해서, 다음과 같은 무한대의 정체성은 최근 이스tvan 메쯔와 마이클 호프만에[8]

∑ n = 0 ∞ 1 x n 2 = γ 2 + π 2 2 , ∑ n = 0 ∞ 1 x n 3 = − 4 ζ ( 3 ) − γ 3 − γ π 2 2 , ∑ n = 0 ∞ 1 x n 4 = γ 4 + π 4 9 + 2 3 γ 2 π 2 + 4 γ ζ ( 3 ) . {\displaystyle{\begin{정렬}\sum _{n=0}^{\infty}{\frac{1}{x_{n}^{2}}}&=\gamma ^{2}+{\frac{\pi ^{2}}{2}},\\\sum _{n=0}^{\infty}{\frac{1}{x_{n}^{3}}}&=-4\zeta(3)-\gamma ^{3}-{\frac{\gamma\pi ^{2}}{2}},\\\sum _{n=0}^{\infty}{\frac{1}{x_{n}^{4}}}&=\gamma ^{4}+{\frac{\pi ^{4}}{9}}+{\frac{2}{3}}\gamma ^{2}\pi ^{2}+4\gamma \zeta.(3). \end{정렬}}} 일반적으로 함수는

Z ( k ) = ∑ n = 0 ∞ 1 x n k {\displaystyle Z(k)=\sum _{n=0}^{\nflac{1}{x_{n}^{k}}}}}}}}}} 인용된 저자에 의해 결정되고 상세하게 연구될 수 있다.

다음 결과[8]

∑ n = 0 ∞ 1 x n 2 + x n = − 2 , ∑ n = 0 ∞ 1 x n 2 − x n = γ + π 2 6 γ {\displaystyle {\begin{aligned}\sum _{n=0}^{\infty }{\frac {1}{x_{n}^{2}+x_{n}}}&=-2,\\\sum _{n=0}^{\infty }{\frac {1}{x_{n}^{2}-x_{n}}}&=\gamma +{\frac {\pi ^{2}}{6\gamma }}\end{aligned}}} 또한 진실이다.

여기 γ 은 오일러-마스케로니 상수다.

정규화 디감마 함수는 다이버전트 통합의 정규화에 나타난다.

∫ 0 ∞ d x x + a , {\displaystyle \int _{0}^{\inflt }{\frac {dx}{x+a},} 이 적분은 다이버전트 일반 하모니 시리즈로 근사치를 구할 수 있지만, 다음 값은 시리즈에 부착할 수 있다.

∑ n = 0 ∞ 1 n + a = − ψ ( a ) . {\displaystyle \sum _{n=0}^{\inflt }{\frac {1}{n+a}}=-\property (a) } 참고 항목 참조 ^ a b Abramowitz, M.; Stegun, I. A., eds. (1972). "6.3 psi (Digamma) Function." . Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables (10th ed.). New York: Dover. pp. 258–259. ^ Weisstein, Eric W. "Digamma function" . MathWorld ^ Pairman, Eleanor (1919). Tables of the Digamma and Trigamma Functions ^ a b 휘태커와 왓슨, 12.3. ^ 휘태커와 왓슨, 12.31 ^ Whittaker와 Watson, 12.32 예. ^ "NIST. Digital Library of Mathematical Functions. DLMF, 5.9" .^ a b c d Mező, István; Hoffman, Michael E. (2017). "Zeros of the digamma function and its Barnes G -function analogue". Integral Transforms and Special Functions . 28 (11): 846–858. doi :10.1080/10652469.2017.1376193 . S2CID 126115156 . ^ Nörlund, N. E. (1924). Vorlesungen über Differenzenrechnung . Berlin: Springer.^ a b c d e f g Blagouchine, Ia. V. (2018). "Three Notes on Ser's and Hasse's Representations for the Zeta-functions" (PDF) . INTEGERS: The Electronic Journal of Combinatorial Number Theory . 18A : 1–45. arXiv :1606.02044 Bibcode :2016arXiv160602044B . ^ a b Blagouchine, Ia. V. (2016). "Two series expansions for the logarithm of the gamma function involving Stirling numbers and containing only rational coefficients for certain arguments related to π−1 ". Journal of Mathematical Analysis and Applications . 442 : 404–434. arXiv :1408.3902 Bibcode :2014arXiv1408.3902B . doi :10.1016/J.JMAA.2016.04.032 . S2CID 119661147 . ^ R. 캠벨. Les inégrales ulériennes et leurs application , Dunod, Paris, 1966. ^ H.M. 스리바스타바와 J. 최 . 제타 및 관련 기능 관련 시리즈 , 네덜란드 클루워 학술 출판사, 2001. ^ Blagouchine, Iaroslav V. (2014). "A theorem for the closed-form evaluation of the first generalized Stieltjes constant at rational arguments and some related summations". Journal of Number Theory . 148 : 537–592. arXiv :1401.3724 doi :10.1016/j.jnt.2014.08.009 . ^ Bernardo, José M. (1976). "Algorithm AS 103 psi(digamma function) computation" (PDF) . Applied Statistics . 25 : 315–317. doi :10.2307/2347257 . JSTOR 2347257 . ^ H. 앨저, 감마선과 psi 함수의 불평등 에 대해서, 수학 . 계산 66 (217) (1997) 373–389. ^ N. 엘레조비치, C. Giordano와 J. Pecaric, Gautschi의 불평등에서 최고 한계인 Math. 불평등. Appl. 3(2000), 239–252. ^ F. 제와 B.-N. 궈, psi 함수와 고조파 숫자에 대한 급격한 불평등 , arXiv:0902.2524. ^ A. 라포지아, P. 나탈리니, 지수, 감마 및 다감마 함수: 고전적 불평등과 새로운 불평등에 대한 간단한 증거 , J. 수학. 항문. 응용. 407 (2013) 495–504. ^ Alzer, Horst; Jameson, Graham (2017). "A harmonic mean inequality for the digamma function and related results" (PDF) . Rendiconti del Seminario Matematico della Università di Padova 70 (201): 203–209. doi :10.4171/RSMUP/137-10 . ISSN 0041-8994 . LCCN 50046633 . OCLC 01761704 . S2CID 41966777 . ^ Beal, Matthew J. (2003). Variational Algorithms for Approximate Bayesian Inference (PDF) (PhD thesis). The Gatsby Computational Neuroscience Unit, University College London. pp. 265–266. ^ 만약 (y ) 함수로 수렴된다면 ln (f (y ) ) 는 ln( 1 / y ) - -(1 / y)와 동일한 Maclaurin 시리즈 를 가질 것이다. 그러나 앞 ((x ) 에게 주어진 시리즈는 수렴하지 않기 때문에 이것은 수렴하지 않는다. ^ Hermite, Charles (1881). "Sur l'intégrale Eulérienne de seconde espéce". Journal für die reine und angewandte Mathematik (90): 332–338. 외부 링크 OEIS :A04787 OEIS :A200064 OEIS :A020777 OEIS : A200135 ~ OEIS :A200138

={\frac {1}{x}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/2f937d04ca5581f9bf986c18bf170bdc9b376cc8)