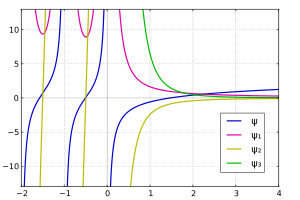

메로모르픽 함수

반스의 감마 함수는 다중 감마 함수를 참조 하십시오. 다감마 함수 ψ ψ (1) ψ (2) ψ (3) 수학 에서 순서 m 다감마 함수 는 감마함수 로그 의 (m + 번째 파생상품 으로 정의된복합수 C {\ displaystyle \mathb {C}} 용적함수 다.

ψ ( m ) ( z ) := d m d z m ψ ( z ) = d m + 1 d z m + 1 ln Γ ( z ) . {\displaystyle \psi^{(m)}(z):{\frac {\mathrm}{d}}}{d}}}\psi(z)={\frac {\mathrm {d}{m+1}{d}{m+1}}}\ln \gamma(z). } 그러므로

ψ ( 0 ) ( z ) = ψ ( z ) = Γ ′ ( z ) Γ ( z ) {\displaystyle \psi ^{(0)}=\psi(z)={\frac {\gamma '(z)}{\Gamma(z)}}}}} holds 여기서 ψ (z )디감마 함수 , γ(z ) 는 감마 함수 다. 그것들 ∖ N displaystyle \mathb {C} \backslash -\mathb {N} _ } 홀로모르픽이다 . 모든 비양성 정수에 대하여 이러한 다감마 함수는 m 순서 의 극 을 가진다. 함수 (1) ((z )삼각함수 라고도 한다.

복잡한 평면에서 감마 함수와 처음 몇 개의 일부 다감마 함수의 로그 ln γ(z ) ψ (0) (z )ψ (1) (z ) ψ (2) (z )ψ (3) (z )ψ (4) (z )

적분표현 m 0 과 Re z 0일 때, 다감마 함수는 같다.

ψ ( m ) ( z ) = ( − 1 ) m + 1 ∫ 0 ∞ t m e − z t 1 − e − t d t = − ∫ 0 1 t z − 1 1 − t ( ln t ) m d t . {\displaystyle {\begin{aligned}\psi ^{(m)}(z)&=(-1)^{m+1}\int _{0}^{\infty }{\frac {t^{m}e^{-zt}}{1-e^{-t}}}\,\mathrm {d} t\\&=-\int _{0}^{1}{\frac {t^{z-1}}{1-t}}(\ln t)^{m}\,\mathrm {d} t.\end{aligned}}} .mw-parser-output .sfrac{white-space:nowrap}.mw-parser-output.sfrac.tion,.mw-parser-output.sfrac .tion{디스플레이:inline-block, vertical-align:-0.5em, font-size:85%;text-align:센터}.mw-parser-output.sfrac .num,.mw-parser-output.sfrac .den{디스플레이:블록의 라플라스 변환 이;line-height:1em, 마진:00.1em은 polygamma 기능을 표현한다.}.mw-parser-output.sfrac .den{border-top:1px 고체}.mw-parser-output− e−t tm/1 .sr-onlyᆫ(−1)m+1. 번스타인의 모노톤 함수에 대한 정리 로부터, m 0 과 x (-1) m +1ψ (m ) (x ) 는 완전히 모노톤 함수에 해당한다.

위의 공식에서 m 0 을 설정해도 digamma 함수의 적분 표현을 제공하지 않는다. digamma 함수는 위 m = 0 사례와 유사하지만 별도의 용어 e −t / t

재발관계 그것 은 재발 관계 를 만족시킨다.

ψ ( m ) ( z + 1 ) = ψ ( m ) ( z ) + ( − 1 ) m m ! z m + 1 {\displaystyle \cHB{(m)}{{(m)}=\{(m)}}(z)+{\frac {(-1)^{m}\,m!}{z^{m+1}:{m+1}:{n2}}: (양수 정수 인수에 대해 고려됨) 자연수 역량의 왕복 합계를 표시하도록 유도한다.

ψ ( m ) ( n ) ( − 1 ) m + 1 m ! = ζ ( 1 + m ) − ∑ k = 1 n − 1 1 k m + 1 = ∑ k = n ∞ 1 k m + 1 m ≥ 1 {\displaystyle {\frac {\precovery ^{(m)}{{(-1)^{m+1}\,m! }}}=\제타(1+m)-\sum _{k=1}^{n-1}{\frac {1}{k^{m+1}}=\sum _{k=n}^{\inflt }{1}{k^{m+1}}}\qquad m\geq 1}} , 그리고

ψ ( 0 ) ( n ) = − γ + ∑ k = 1 n − 1 1 k {\displaystyle \property \^{\frac{1}{k}}{{0}=-\sum \+\sum _{k=1}^{n-1}{\frac {1}}}}} 모든 n을 위해 경우를 제외하고 ∈ N{\displaystyle \mathbb{N}}. log-gamma 기능처럼 polygamma 기능을 도메인 N{\displaystyle \mathbb{N}에서}이 개괄될 수 있는 독특하게 그들의 복귀 관계만 때문에 긍정적인 진짜 번호와 하나의 지정된 function-value에, ψ(m)(1) 말한다, m=0경우에 추가 condit.이온 R {\ displaystyle \mathb {R} ^{+} 단조 로운 설명이 여전히 필요하다 이 {\ displaystyle \mathb{R} ^{+}} 대한 보어-몰러업 정리 의 사소한 결과다. 사례 m 0 은 ψ (0) 무한에서 정규화할 수 없기 때문에 다르게 취급해야 한다(회귀의 합은 수렴되지 않는다).

반사관계 ( − 1 ) m ψ ( m ) ( 1 − z ) − ψ ( m ) ( z ) = π d m d z m 요람을 달다 π z = π m + 1 P m ( cas π z ) 죄를 짓다 m + 1 ( π z ) {\displaystyle (-1)^{m}\psi ^{(m)}(1-z)-\psi ^{(m)}(z)=\pi {\frac {\mathrm {d} ^{m}}{\mathrm {d} z^{m}}}\cot {\pi z}=\pi ^{m+1}{\frac {P_{m}(\cos {\pi z})}{\sin ^{m+1}(\pi z)}}} 여기서 P m 정수 계수와 선행 계수(-1)m 을m − 11 . 그들은 재귀 방정식을 따른다.

P 0 ( x ) = x P m + 1 ( x ) = − ( ( m + 1 ) x P m ( x ) + ( 1 − x 2 ) P m ′ ( x ) ) . {\displaystyle {\reasoned} P_{0}(x)&=x\\p_{m+1}(x)&=-\좌측(m+1)xP_{m}+\좌측(1-x^{2}\우측) P'_{m}(x)\right. \end{정렬}}} 곱셈 정리 곱셈의 정리 는 다음과 같다.

k m + 1 ψ ( m ) ( k z ) = ∑ n = 0 k − 1 ψ ( m ) ( z + n k ) m ≥ 1 {\displaystyle k^{m+1}\cHB ^{(m)}(kz)=\sum _{n=0}^{n-1}\cHB ^{(m)\좌측(z+{\frac{n}}}\오른쪽)\qquad m\geq1} , 그리고

k ψ ( 0 ) ( k z ) = k ln k + ∑ n = 0 k − 1 ψ ( 0 ) ( z + n k ) {\displaystyle k\property ^{0}(kz)=k\ln {k}+\sum _{n=0}^{k-1}\sum _{n=0}\cH00}\reft(z+{n}{k}}}\right)} 디감마 기능 을 위해.

시리즈 표현 다감마 함수는 영상 시리즈를 나타낸다.

ψ ( m ) ( z ) = ( − 1 ) m + 1 m ! ∑ k = 0 ∞ 1 ( z + k ) m + 1 {\displaystyle \property \{(m)}^{{m+1}=(-1)^{m+1}\,m!\sum _{k=0}^{\frac {1}{{(z+k)^{m+1}:{m+1}:{m+1}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} m 0 의 정수 값과 음의 정수와 같지 않은 모든 복합 z를 보유 한다. 이 표현은 Hurwitz zeta 함수 의 관점에서 보다 간결하게 쓰여질 수 있다.

ψ ( m ) ( z ) = ( − 1 ) m + 1 m ! ζ ( m + 1 , z ) . {\displaystyle \cHB^{(m)}(z)=(-1)^{m+1}\,m!\,\\제타(m+1,z) } 또는, 후르비츠 제타는 임의의, 비정수적인 순서에 따라 일부다감마를 일반화하는 것으로 이해할 수 있다.

일부 다감마 기능에 대해 하나 이상의 시리즈가 허용될 수 있다. 슐뢰밀치 가 준대로

1 Γ ( z ) = z e γ z ∏ n = 1 ∞ ( 1 + z n ) e − z n . {\displaystyle {\frac {1}{\gamma (z)}=ze^{\gamma z}\prod _{n=1}^{{n1}{n1}{n}\frac{n}\right)e^{-{\frac {n}}}. } 이것은 위어스트라스 인자화 정리 의 결과물이다. 따라서 감마 함수는 다음과 같이 정의될 수 있다.

Γ ( z ) = e − γ z z ∏ n = 1 ∞ ( 1 + z n ) − 1 e z n . {\displaystyle \Gamma (z)={\frac {e^{-\gamma z}}{n=1}prod _{n=1}^{n1}{n1}{n}\frac {n}\오른쪽)^{-1e^{\frac {n}. } 이제 감마함수의 자연 로그 는 쉽게 표현할 수 있다.

ln Γ ( z ) = − γ z − ln ( z ) + ∑ k = 1 ∞ ( z k − ln ( 1 + z k ) ) . {\displaystyle \ln \감마(z)=-\gamma z-\ln(z)+\sum _{k=1}^{\nflat }\{\fln({\frac {z}-}-\ln)\오른쪽). } 마지막으로, 우리는 다감마 함수의 합계 표현에 도달한다.

ψ ( n ) ( z ) = d n + 1 d z n + 1 ln Γ ( z ) = − γ δ n 0 − ( − 1 ) n n ! z n + 1 + ∑ k = 1 ∞ ( 1 k δ n 0 − ( − 1 ) n n ! ( k + z ) n + 1 ) {\displaystyle \psi^{(-1)}={\frac {\mathrm {d}^{n+1}{n+1}:{n+1}}\ln \Gamma (z)=\delta _{n0}-{\frac{(-1)^{n}n! }{z^{n+1}:{n+1}+\sum _{k=1}^{\inflat }\{{k}}\frac {1}{n0}-{{n1}-{n1}-{n1}-{n1}-{n1}-frac {-1)^{n+1}}}\rig)} 여기서 Δ n 0크로네커 삼각주 입니다.

또한 르르흐 초월성

Φ ( − 1 , m + 1 , z ) = ∑ k = 0 ∞ ( − 1 ) k ( z + k ) m + 1 {\displaystyle \Phi(-1,m+1,z)=\sum _{k=0}^{\frac {(-1)^{k}}{{(z+k)^{m+1}:{m+1}:{n2}}: 일부다감마 함수로 나타낼 수 있다.

Φ ( − 1 , m + 1 , z ) = 1 ( − 2 ) m + 1 m ! ( ψ ( m ) ( z 2 ) − ψ ( m ) ( z + 2 2 ) ) {\displaystyle \Phi(-1,m+1,z)={\frac {1}{(-2)^{m+1}m! }}}\왼쪽(\cHB ^{(m)}\왼쪽(frac) {z}{2}}\오른쪽)-\cHB ^{(m)}\왼쪽(m)\frac{z+2}}{2}}\오른쪽)}}}} 테일러 시리즈 Taylor 시리즈 (z 1 )는

ψ ( m ) ( z + 1 ) = ∑ k = 0 ∞ ( − 1 ) m + k + 1 ( m + k ) ! k ! ζ ( m + k + 1 ) z k m ≥ 1 {\displaystyle \cHB{(m)}(z+1)=\sum _{k=0}^{\inflit }-1)^{m+k+1}{\frac {(m+k)! }}{k!}\제타(m+k+1)z ^{k}\qquad m\geq 1} , 그리고

ψ ( 0 ) ( z + 1 ) = − γ + ∑ k = 1 ∞ ( − 1 ) k + 1 ζ ( k + 1 ) z k {\displaystyle \cHB^{(0)}=-\cHB +\sum _{k=1}^{k=1}{{k+1}\inflt }^{k+1}\z^{k}}}}} z < 1 을 위해 수렴한다. 여기서 ζ 은 리만 제타 함수 다. 이 시리즈는 허위츠 제타 기능에 해당하는 테일러 시리즈에서 쉽게 파생된다. 이 시리즈는 다수의 합리적인 제타 시리즈를 도출하는 데 사용될 수 있다.

점근팽창 이러한 비결합 영상 시리즈는 큰 변수에 대한 특정 숫자 at-least-precision을 갖는 근사값을 신속하게 얻는 데 사용할 수 있다.

ψ ( m ) ( z ) ∼ ( − 1 ) m + 1 ∑ k = 0 ∞ ( k + m − 1 ) ! k ! B k z k + m m ≥ 1 {\displaystyle \cHB{(m)}\심(-1)^{m+1}\sum _{k=0}^{\frac {(k+m-1)! }}{k!}{\frac {B_{k}}{z^{k+m}}}\qquad m\geq 1} , 그리고

ψ ( 0 ) ( z ) ∼ ln ( z ) − ∑ k = 1 ∞ B k k z k {\displaystyle \psi^{{psi^{0}\sim \ln(z)-\sum _{k=1}^{k=1}{\frac{B_}{kz^{k}}}}}}}}}}}}}} 여기서 우리 1 B = 1 2 베르누이 숫자 .

불평등 쌍곡선 코탄젠트 는 불평등을 만족시킨다.

t 2 나무늘보 t 2 ≥ 1 , {\displaystyle {\frac {t}{2}}\baskname {cot} {\frac {t}{2}}\geq 1,} 그리고 이것은 그 함수가

t m 1 − e − t − ( t m − 1 + t m 2 ) {\displaystyle {\frac{t^{m^}{1-e^{-t}}}-\좌측(t^{m-1}+{\frac{t^{2}}\오른쪽)} 모든 m 1 과 t 0 에 대해 음이 아니다. 이 기능의 라플라스 변환은 완전히 단조롭다는 것을 따른다. 위와 같은 본질적인 표현에 의해, 우리는 다음과 같이 결론짓는다.

( − 1 ) m + 1 ψ ( m ) ( x ) − ( ( m − 1 ) ! x m + m ! 2 x m + 1 ) {\displaystyle(-1)^{m+1}\properties ^{(m)}(x)-\lefted\frac {(m-1)! }}{x^{m}}+{\frac{m! }{2x^{m+1}:{m+1}}\오른쪽)} 완전 단조롭다. 볼록성 불평등 et ≥ 1 + t

( t m − 1 + t m ) − t m 1 − e − t {\displaystyle \left(t^{m-1}+t^{m}\오른쪽)-{\frac{t^{m^}{1-e^{-t}}}}}}}}}} 모든 m 1 과 t 0 에 대해 음이 아니므로, 유사한 라플라스 변환 인수는 의 완전한 단조로움을 산출한다.

( ( m − 1 ) ! x m + m ! x m + 1 ) − ( − 1 ) m + 1 ψ ( m ) ( x ) . \displaystyle \left\frac {(m-1)! }}{x^{m}}+{\frac{m! }}{x^{m+1}}\오른쪽)-(1-1)^{m+1}\cHB^{(m)}(x). } 그러므로 모든 m 1 과 x 0 에 대하여

( m − 1 ) ! x m + m ! 2 x m + 1 ≤ ( − 1 ) m + 1 ψ ( m ) ( x ) ≤ ( m − 1 ) ! x m + m ! x m + 1 . {\displaystyle {\frac {(m-1)! }}{x^{m}}+{\frac{m! }}{2x^{m+1}}\leq(-1)^{m+1}\req(-1)^{m+1}\rem^{(m)}(x)\leq {\frac {(m-1)! }}{x^{m}}+{\frac{m! }{x^{m+1}. } 참고 항목 참조