골내 투여

Intrathecal administration| 지주막하 공간 | |

|---|---|

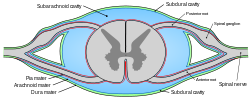

두개골 상단을 가로지르는 부분의 도식적 표현으로 뇌의 막 등을 보여준다("좌측에 보이는 지주막하강") | |

척수 및 그 막의 도식 횡단 단면.(지각하강은 파란색입니다.) | |

| 세부 사항 | |

| 식별자 | |

| 라틴어 | 지주막하 주걱턱, 거미막하엽 |

| 해부학 용어 | |

뇌척수내 투여는 뇌척수액(CSF)에 도달하기 위해 척추관 또는 지주막하 공간에 주사를 통해 약물을 투여하는 경로이며 척추 마취, 화학 요법 또는 통증 관리 애플리케이션에 유용합니다.이 경로는 특정 감염, 특히 신경외과 수술 후와 싸우는 약물을 도입하는 데도 사용됩니다.혈액-뇌 장벽에 의해 중단되는 것을 피하기 위해 이 약을 투여할 필요가 있다.경구 투여된 동일한 약물은 혈류로 들어가 기절하거나 뇌로 들어갈 수 없습니다.경구 내 투여된 약물은 표준 주사 가능 약제제에서 발견되는 방부제나 잠재적으로 해로운 비활성 성분을 함유할 수 없기 때문에 약사나 기술자에 의해 특별히 조제되어야 한다.

투여 경로는 때때로 간단히 "격막 내"라고 언급됩니다; 하지만, 이 용어는 또한 가장 일반적으로 거미막이나 척수의[1] 거미막인 칼집 안의 해부학적 공간 또는 잠재적 공간에서 발생하거나 소개된 무언가를 가리키는 형용사이기도 합니다.예를 들어 뇌하수체 내 면역글로불린 생성은 척수 [2]내 항체 생성이다.줄임말 "IT'는 사용하지 않는 것이 가장 좋습니다.대신 의료상의 실수를 피하기 위해 "interratecal"을 사용합니다.

진통제 복강내 투여

- 1회 24시간 진통제(국소 마취 오피오이드)에 매우 인기 있음

- 뇌하수체 내 오피오이드로 인한 저환기 장애로 인한 주의

- 심한 소변과 요폐로 인해 경막내 모르핀 사용이 제한될 수 있습니다

- 페티딘은 국소 마취제와 오피오이드 진통제라는 특이한 성질을 가지고 있으며, 때때로 유일한 뇌막내 마취제로 사용이 허용된다.

골내 화학 요법

복강내 바클로펜

종종 경련성 뇌성마비용으로 남겨진, 경막내 투여된 바클로펜은 복부 피부 바로 아래 또는 흉벽 뒤에 이식된 관을 통해 이루어지며, 여기서 "카테터"라고 불리는 관은 척추의 기부에 직접 연결되어 있습니다.경구 투여된 바클로펜보다 약 1,000배 적은 양을 사용하여 척수를 목욕시킨다.또한 경구내 바클로펜은 일반적으로 경구 바클로펜과 함께 발생하는 졸음과 같은 부작용을 일으키지 않는다.그러나, 경구내 바클로펜 펌프는 경구 바클로펜이 하지 않은 감염이나 치명적일 수 있는 갑작스러운 기능 이상과 같은 심각한 임상 위험을 수반한다.

의료 고려 사항 및 환자 요구 사항에 따라 펌프와 카테터의 최적의 위치를 보장하기 위해 상당한 주의를 기울여야 합니다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

- ^ "Route of Administration". Data Standards Manual. Food and Drug Administration. Retrieved 11 March 2011.

- ^ Meinl, E; Krumbholz, M; Derfuss, T; Junker, A; Hohlfeld, R (2008). "Compartmentalization of inflammation in the CNS: a major mechanism driving progressive multiple sclerosis". Journal of the Neurological Sciences. 274 (1–2): 42–4. doi:10.1016/j.jns.2008.06.032. PMID 18715571. S2CID 34995402.

- ^ Grossman SA, Finklestein DM, Ruckdeschel JC, et al. (March 1993). "Randomized prospective comparison of intraventricular methotrexate and thiotepa with previously untreated neoplastic meningitis. Eastern Cooperative Oncology Group". Journal of Clinical Oncology. 11 (3): 561–9. doi:10.1200/jco.1993.11.3.561. PMID 8445432.

- ^ Schulmeister L (September 2004). "Preventing vincristine sulfate medication errors". Oncology Nursing Forum. 31 (5): E90–8. doi:10.1188/04.ONF.E90-E98. PMID 15378106.

- ^ Qweider M, Gilsbach JM, Rohde V (March 2007). "Inadvertent intrathecal vincristine administration: a neurosurgical emergency. Case report". Journal of Neurosurgery. Spine. 6 (3): 280–3. doi:10.3171/spi.2007.6.3.280. PMID 17355029.

- ^ International Medication Safety Network (2019), IMSN Global Targeted Medication Safety Best Practices, retrieved 2020-03-11.