자아의 신경 기반

Neural basis of self자아의 신경근거는 현대 신경과학 개념을 이용하여 인간의 자기이해에 대한 인식의 기초가 되는 생물학적 과정을 기술하고 이해하려는 생각이다.자아의 신경기초는 신경생물학에서 보다 깊은 토대를 가진 자아의 심리와 밀접한 관련이 있다.

실험기법

인간의 정신이 어떻게 자아에 대한 인간의 인식을 만들어내는지 이해하기 위해서는 여러 가지 실험 기법이 있다.다른 정신 작용과 관련된 뇌 영역을 결정하는 더 일반적인 방법 중 하나는 기능적 자기 공명 영상을 사용하는 것이다. fMRI 데이터는 종종 뇌의 일부에서 활성화 수준을 결정하는 데 사용된다. fMRI는 뇌의 혈류를 측정한다.fMRI 스캔에 나타난 바와 같이 혈류량이 높은 부위가 활성화되었다고 한다.이는 스캔하는 순간 혈류량이 증가하는 뇌의 일부가 더 많이 사용되고 있다는 가정 때문이다.[1]양전자 방출 단층 촬영은 뇌 활동을 연구하는데 사용되는 또 다른 방법이다.[2]

자각

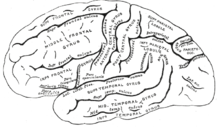

해부학

자기지식을 회복하는 데 중요한 뇌의 두 영역은 내측전두피질과 내측후두두피질이다.[3]후두정엽피질, 전두정엽피질, 내두정엽피질 등이 결합해 인간에게 자기반영 능력을 제공하는 것으로 생각된다.또한 외피질도 자기 참조 과정에 관여하는 것으로 생각된다.[4]

구현

체화감은 사람의 자아 관념에 대단히 중요하다.구체화란 육체적 신체에 대한 이해와 그 육체적 신체의 자기와의 관계를 말한다.[5]인간 구현에 대한 연구는 현재 인간 인식 연구 전반에 큰 영향을 미친다.현재의 체화 연구는 감각적 입력과 경험이 인간의 전반적인 인식에 영향을 미친다는 것을 시사한다.이 생각은 인간의 정신이 선천적이라는 생각에 도전하기 때문에 인간의 인식에 대한 이전의 생각에 다소 도전한다.[6]

최근 사람의 자아 인식에 큰 비중을 두고 있는 것으로 밝혀진 뇌에는 두 부분이 있다.피질에 위치한 임시변통 접합부는 이러한 뇌 영역 중 하나이다.일시적 결합은 감각 정보를 통합하는 것으로 생각된다.구체화에 대한 인식에 관여한다고 생각되는 뇌의 두 번째 부분은 외주적인 신체 영역이다.근외 신체 부위는 측면 후두피질에 위치한다.신체 부위의 이미지를 보여주면, 근거리 신체 부위가 활성화된다.일시적 결합은 감각 통합 과정에 관여하는 반면, 근외 신체 부위는 주로 인간의 신체 부위에 대한 생각과 노출을 다룬다.뇌는 국소화를 수반하는 자극과는 다르게 구현을 수반하는 자극에 반응하는 것으로 밝혀졌다.업무 수행 시험 동안, 사람의 신체 위치(앉거나 엎드린 상태)는 외측 신체 부위가 활성화되는 방법에 영향을 미친다.그러나, 일시적인 결합은 사람의 특정한 신체 위치에 의해 영향을 받지 않는다.임시변통 연결점은 왜 사람의 신체적인 위치가 그것의 활성화에 영향을 미치지 않는지를 설명하면서, 자기 위치를 구현하기 보다는 분리된 것을 다룬다.사람의 구현 감각과 관련된 자기 위치는 실제 우주에서의 위치와 관련이 있다.[5]

자전적 기억

자전적 기억으로 기억하는 정보는 자기에 대한 인식에 필수적이다.이러한 기억들은 사람들이 자신에 대해 느끼는 방식을 형성한다.좌측 등측 전전뇌피질 및 후측 정뇌피질은 자전적 정보의 기억과 관련되어 있다.[7]

도덕

도덕은 인간에게 매우 중요한 결정 요소다.그것은 종종 사람의 선택이나 행동을 정의하거나 기여하며, 사람이 누구인지 정의한다.다른 신경 과정과 마찬가지로 도덕적 결정을 내리는 것은 생물학적 근거가 명확하다.전방 및 내측 전전두피질, 상측두측두경피질 등은 사람들이 죄책감, 동정심 또는 당혹감을 느낄 때 활성화된다.죄책감과 열정은 중절제 경로를 활성화하고, 분노와 혐오는 편도체에 의해 활성화된다.도덕 관념과 관련된 네트워크가 분명히 있다.[8]

자아관

인간이 자신을 어떻게 보는지를 설명하기 위해, 자기 인식에 대한 두 가지 다른 개념적 관점이 존재한다: 개인주의자와 집단주의적인 자기관이다.자기 자신에 대한 개인주의적 견해는 독립된 개인으로서의 사람들의 인식을 포함한다.이것은 환경적, 일시적 단서와 영향의 영향을 받지 않는 자신에 대한 다소 영구적인 인식으로 생각된다.개인주의적인 의미에서 자신을 바라보는 사람들은 특정한 상황과 무관한 영구적인 서술인 인격적 특성으로 자신을 묘사한다.그러나 자기 자신에 대한 집단주의적 견해는 사람들이 자신들을 집단의 구성원으로서 또는 특정한 상황에 대해 인식하는 것을 포함한다.사람들이 집단주의적 관점에서 그들 자신에 대해 가지는 견해는 전적으로 그들이 처한 상황과 그들이 상호 작용하고 있는 그룹에 달려 있다.이러한 자아의 두 가지 사상을 자기 건설적 스타일이라고도 한다.[9]자기 구성적 스타일의 이 두 가지 정의를 뒷받침하는 신경생물학적 증거가 있다. fMRI 데이터는 자기 자신에 대한 개인주의와 집산주의적 관점 모두의 생물학을 이해하는 데 사용되었다.어떤 사람들은 스스로를 거의 독점적으로 집단주의적 의미나 개인주의적 의미로 보는 경향이 있다.사람들이 집단적(집단적) 방식으로 자신을 설명해야 할 때, 집단적으로 자신을 보는 경향이 있는 사람들은 자신을 개인적으로 보는 사람들보다 내측 전두엽 피질에서 더 큰 fMRI 활성화를 보인다.그 반대는 사람들이 그들 자신을 개인적으로 묘사할 때 사실이다.[9]

손상된 자아관

병든 상태에서의 인간의 정신에 대한 연구는 건강한 개인에서 마음이 어떻게 작용하는지에 대한 귀중한 통찰력을 제공한다.자기 자신에 대한 인식의 변화와 이러한 장애를 일으키는 원인을 이해하기 위해 많은 질병이 연구된다.

자폐증

자폐증은 영향을 받은 사람들이 사회적 상호 작용, 의사소통, 행동을 손상시키는 장애다.[10]자폐증 연구에 대한 새로운 접근방식은 개인의 사회적 상호작용을 이해하기보다는 개인의 자아 인식에 초점을 맞추는 것이다.공통적인 생각은 자아와 타인의 차이에 대한 이해가 손상된다는 것이다.그러나 자폐아동의 자기이해라는 정확한 생물학적 메커니즘은 현재 알려져 있지 않다.자폐증이 없는 아동에 비해 자폐아동의 자기 및 다른 상황에서의 뇌 활성화에는 상당한 차이가 있는 것으로 나타났다.자폐증이 없는 성인의 경우, 자기인식 과제 중에는 우반구의 하전두회(하전두회)와 하전두두루(하전두회)가 활성화된다.자폐증이 없는 아이들은 자신의 얼굴이나 다른 사람의 얼굴을 위해 얼굴 처리 작업을 할 때 이러한 부분에서 활성화되는 것을 보여준다.그러나 자폐증을 가진 아이들은 자신의 얼굴을 알아볼 때에만 이러한 부분에서 활성화되는 모습을 보인다.하전두회에서의 활성화는 자폐증이 없는 아이들보다 자폐증이 있는 아이들에게 덜하다.[11]

정신분열증

피질 중간선 구조는 특히 자기반성의 과제에서 자기 이해에 매우 중요하다.많은 연구자들은 자기 참조가 정신 질환의 표현에 역할을 한다고 믿는다.개개인의 자기자신의 교란은 이러한 정신병의 발현에 밑바탕을 두고 있는지도 모른다.환각이나 망상과 같은 현상은 사람의 자아 인식에 장애가 생기면서 비롯될 수 있다.정신 질환을 가진 사람과 그렇지 않은 사람의 차이를 이해하는 것은 그 질병의 진단과 치료에 도움을 줄 수 있다.정신분열증 같은 정신질환에 걸리기 쉬운 사람들은 자신에 대한 긍정적인 특성을 설명할 때 왼쪽 인슐라, 오른쪽 등심전두피질, 왼쪽 뇌전두피질에서 활성화가 증가한다는 것을 보여준다.그들이 자신을 묘사하기 위해 부정적인 특성을 사용할 때, 정신 질환에 걸리기 쉬운 사람들은 양쪽 인슐라, 전측두엽 피질, 우측 등측두엽 피질에서 더 높은 활성화를 보인다.[4]

스트로크 후

뇌졸중 후 환자의 자아 인식이 바뀌는 경우도 있다.흔히 뇌졸중 후 환자는 뇌졸중 이전보다 자신에 대한 인식을 부정적인 용어로 보고한다.[12]

노화

인간의 자기 자신에 대한 사상은 생활 초기에 확립되지만, 다른 사상이 자신의 사상과 결합함에 따라 인식이 바뀔 수 있다는 사실이 밝혀졌다.어른과 어린이의 자기지식 검색 시 활성화되는 영역에는 차이가 있다.이는 정상적인 노화에 따른 자기지식 신경생물학적으로 차이가 있음을 시사한다.전전두피질과 내후두두피질은 성인들이 자기지식 회복과정을 수행할 때 활성화되는 것으로 밝혀졌다.시험은 과목별로 자기 서술형 문구를 제시하고 그 문구가 자신을 묘사하는지 여부에 따라 예, 아니오로 답할 수 있도록 하는 것으로 구성된다.이 과제를 수행하는 동안 환자의 뇌를 fMRI 스캔한다.그런 다음 동일한 구절이 잘 알려진 허구적 성격과 같은 다른 개인을 묘사하는지를 질문 받았을 때 이러한 결과는 동일한 환자의 fMRI 데이터와 비교할 수 있다.내측 전두엽 피질은 피험자가 자신을 설명할 때 다른 사람을 설명할 때보다 더 강하게 활성화된다.그러나 아이들은 자기 지식 검색 작업을 수행할 때 성인보다 내측 전두엽 피질 활성화 효과가 더 크다.또한 어린이와 성인은 내측 전두엽 피질에서 서로 다른 특정 부위를 활성화시킨다.성인은 후두정맥을 더 활성화시키는 반면, 아이들은 전두정맥과 후두정맥을 활성화시킨다.[3]어린이와 성인에서 가장 자주 활성화되는 뇌의 영역에 대한 이해는 어린이, 청소년, 성인들이 어떻게 스스로를 다르게 보는지에 대한 정보도 제공할 수 있다.나이가 많은 아이들은 성인과 청소년들보다 내성적 전전두피질을 훨씬 덜 다루기 때문에 내성적 전전두피질은 성인과 청소년들에 비해 내성적 성찰을 덜 다루기 때문이다.아이들은 성인에 비해 기술 특수성이 떨어졌기 때문에 공간 과제에서 더 큰 활성화를 보인다.이는 직무에 대한 전문지식이 증가하면 넓은 공간적 매개변수에 대한 관심이 감소한다는 개념으로 설명된다.사람이 전문가일 때는 연기에 더 집중할 수 있다.성인과 어린이의 성과의 차이는 그것이 좀더 내성적인 것인지 아니면 주변과 환경에 더 신경을 쓰는 것인지에 대한 자아의 인식이 다른 데 기인한다고 생각된다.[3]

참조

- ^ 기능적 MRI에 대하여."Archived copy". Archived from the original on 2012-01-09. Retrieved 2012-01-09.

{{cite web}}: CS1 maint: 제목(링크)으로 보관된 사본.2011년 11월 21일에 접속. - ^ 다마시오 AR, 그라보스키 TJ, 베차라 A 등자가 생성 감정의 느낌 동안 피질 및 피질 뇌 활동.자연 신경과학.2000;3(10):1049-1056.

- ^ a b c 파이퍼, J. H., 리버만, M. D. & Dapretto, M. (2007)"네가 그렇다는 건 알지만 나는 뭐야!": 아이들과 어른들의 자아와 사회적 지식 검색의 신경 기반.인지 신경 과학 저널, 19(8), 1323-1337.

- ^ a b 모디노스 G, 렌켄 R, 오르멜 J, 알레만 A.자기반성과 정신질환에 걸리기 쉬운 뇌: fMRI 연구.신경심리학 [직접 온라인]2011년 5월;25(3):295-305.사용 가능: MEDLINE with Full Text, Ipswich, MA. 2011년 11월 7일 접속.

- ^ a b 아지, S, Thut, G, Mohr, C, Michel, C. M, & Blanke, O. (2006)신경계 구현 기준: 임시 접합부와 가외 신체 부위의 뚜렷한 기여.신경과학 저널 26(31), 8074-8081.

- ^ Pezulo G, Barsalou LW, Cangelosi A, Fischer MH, McRae K, Spivey MJ. 구현의 역학: 구현과 계산 모델링에 관한 대화.심리학의 프론티어. 2:5-5.

- ^ Botzung, A, Denkova, E, Ciuciu, P, Scheiber, C, & Manning, L. (2008).자전적 기억의 건설적 성격의 신경 기반은 자기 페이싱 fMRI 디자인으로 연구했다.기억력, 16(4), 351-363.

- ^ 몰, J, 드 올리베이라-소자, R, 가리도, G. J, 브라마티, I. E, 카파렐리-다커, E. M. A, 파이바, M, 기타 등등.(2007).도덕적 주체로서의 자아: 사회조직의 신경적 기반과 도덕적 감수성을 연결시킨다.사회신경과학 2(3-4), 336-352

- ^ a b 차오, J. Y., 하라다, T, 코메다, H, 리, Z, 마노, Y, 사이토, D. 외.(2009).자아에 대한 개인주의와 집산주의 견해의 신경적 근거.인간 두뇌 지도, 30(9), 2813-2820.

- ^ 카라욜 J, 셸렌버그 GD, 돔브로스키 B, 게닌 E, 루소 F, 도슨 G.성별에 따른 유전적 점수를 사용하여 영향을 받는 아동의 형제자매에 대한 자폐증 위험 평가.분자 자폐증.2(1:17-17).

- ^ 우딘, L. Q., 데이비스, M.S., 스콧, A., 자이델, E., 북하이머, S. Y., 이아코보니, M. 외.(2008).자폐증에서의 자기 및 기타 표현에 대한 신경학적 근거:자기 얼굴 인식에 관한 fMRI 연구PLOS ONE, 3(10)

- ^ 엘리스 힐 CS, 혼 S정체성과 자기 개념의 변화: 뇌졸중에 이어 회복에 대한 새로운 이론적 접근법.임상 재활.2000;14(3):279-287.