우즈베키스탄의 과학기술

Science and technology in Uzbekistan우즈베키스탄의 과학기술은 국가 혁신 시스템을 개발하기 위한 정부의 노력과 이러한 정책의 영향을 검토한다.

경제 맥락

경제성과

1991년 독립을 쟁취한 이후 우즈베키스탄을 비롯한 중앙아시아 4개 공화국은 점차 국가가 통제하는 경제에서 시장경제로 옮겨가고 있다. 5개국 모두 외부 충격으로부터 정치와 경제 분야를 완충시키는 데 초점을 맞춘 공공 정책을 추구해 왔다. 여기에는 무역수지 유지, 공공부채 최소화, 국가보유액 축적 등이 포함된다. 그러나 공화국은 2008년 이후 세계 산업 생산과 국제 무역의 끈질긴 회복과 같은 부정적인 외부 세력으로부터 완전히 고립될 수는 없다.[1]

비록 지난 10년 동안 수출과 수입 모두 인상적으로 성장했지만, 공화국은 원자재 수출에 의존하고 있고, 교역 상대국들의 제한된 순환, 그리고 무시할 수 있는 제조 능력 때문에 경제 충격에 취약하다.[1]

우즈베키스탄은 2008~2009년 글로벌 금융위기 이후 비교적 큰 타격을 받지 않고 2007년 이후 꾸준히 7% 이상의 경제성장을 기록했다. 이 나라는 석유와 천연가스를 다소 자급자족하고 있으며 면화의 주요 수출국이다. 경제성장이 강한 배경에서 국가발전전략은 첨단 신산업을 육성하고 경제를 수출시장으로 방향을 잡는 데 주력하고 있다.[1]

키르기스스탄과 타지키스탄, 카자흐스탄이 각각 1998년과 2013년, 2015년 이후 세계무역기구(WTO) 회원국이 된 반면 우즈베키스탄과 투르크메니스탄은 자립 정책을 채택했다. 이 정책의 징후는 우즈베키스탄에 대한 외국인 직접투자가 덜 하는 것이다. 2010년 GDP의 4.2%로 정점을 찍은 후 2015년에는 GDP의 1.6%에 그쳤다. 우즈베키스탄은 농업, 제조업, 금융 등 사실상 경제의 모든 전략적 분야를 국가가 통제하고 있으며, 외국인 투자자들은 관광업과 같이 덜 중요한 분야로 밀려나고 있다.[1]

전략적 경제 부문 자금 지원

우즈베키스탄이 2009~2012년 내놓은 '위기방지대책'은 전략경제 분야에 자금을 투입함으로써 금융위기를 헤쳐나가는 데 도움이 됐다. 2015년까지 이 부문은 에너지, 석유, 가스 산업, 화학, 섬유, 자동차 산업, 비철 금속, 공학, 제약, 농산물의 고품질 가공, 건설 자재였다.[1]

이들 분야 각각은 디자인 렉스와 실험실을 갖춘 대기업이 참여하는 경향이 있다. 그러나 혁신을 적극적으로 추진하는 전문 국가기관도 있다. 지역에 기술을 이전하는 기술 이전 기관(2008년 이후), 과학기술정보국가연합기업(2009년 이후), 우즈베키스탄 지식재산청(2011년 이후) 등이 이에 해당한다.[1]

경제 현대화

우즈베키스탄은 중앙아시아 이웃국가들과 마찬가지로 GDP에서 농업의 비중을 줄이기 위해 기업 친화적인 재정정책 등을 통해 산업부문을 현대화하고 서비스 산업의 발전을 육성해 왔으며, 2005년부터 2013년 사이에 우즈베키스탄의 농업 점유율은 28%에서 19%로 떨어졌다.[1]

이러한 조치들 중 하나는 모든 경제 분야의 현대화를 촉진하기 위해 법령에 의해 산업자유구역(FIZ)을 조성한 것이다. 나보이 지역은 2008년 12월에 최초의 FIZ가 되었다. 2012년 4월 타슈켄트 지역의 앙그렌, 2013년 3월 시르다리 지역의 지작에 이은 것이다. 이들 FIZ에 설립된 기업들은 이미 몇 가지 발명을 하였으며 2006년 5월에 설립된 우즈베키스탄 재건 개발 기금과 함께 혁신 프로젝트를 공동 후원하는 민관 협력에 참여하고 있다.[1]

과학기술

연구 우선순위

과학기술발전조정위원회는 2012년 산업계 요구를 바탕으로 2020년까지 연구개발(R&D)을 위한 8대 우선순위를 확정했다.[1]

이 우선순위 중 첫 번째는 법치주의를 강화해 혁신경제를 건설하는 것이다. 혁신은 우즈베키스탄에서 사회를 민주화하는 수단으로 인식되고 있다. 현재 진행 중인 법률개혁의 궁극적인 목표는 사회경제적 문제 해결과 경제경쟁력 제고에 혁신을 활용하는 것이다. 혁신 및 혁신 활동에 관한 법률 초안의 윤곽은 지역 대표의 지위 강화를 포함한 민주적 개혁을 심화시키는 데 전념하는 2011년 1월 대통령령에서 처음으로 윤곽이 드러났다. 이 초안은 또한 유망한 과학 연구의 시험, 배치, 상업적 발전을 위한 효과적인 메커니즘을 만들기 위해 착수한다. 그것은 특히 첨단 산업에서 혁신적인 프로젝트를 개발하는 기업에 대한 추가적인 인센티브와 보상을 요약한다. 2014년 초안은 토론을 장려하기 위해 대중의 감시를 받았다.[1]

2020년까지의 두 번째와 세 번째 연구 우선순위는 재생 에너지 사용의 개발과 더불어 에너지 및 자원 절약에 관한 것이다. 2013년 3월 대통령령으로 대체에너지 개발 육성을 위해 아시아개발은행(ASB) 등 2개 연구기관이 신설된 바 있다.국제 태양 에너지 연구소(물리학 태양 연구소)와 국제 태양 에너지 연구소.[1]

한편 사마르칸트주립대 내 환경문제에 관한 문제해결연구소로 탈바꿈했다. 이는 2012년 2월 각료가 법령에 의해 제정된 개혁의 일환이다. 전체적으로 문제해결을 향한 학술연구의 방향성을 재조정하고 기초연구와 응용연구의 연속성을 확보하기 위해 과학아카데미 10여 개 기관이 재조직되고 있다. 이번 개혁의 영향을 받은 또 다른 기관은 우즈베키스탄 국립대학 산하에 있는 수학정보기술연구소다.[1]

정보통신기술은 2020년까지의 8대 연구 우선순위 중 하나이다. Thomson Reuters의 데이터베이스에 따르면, 2008년에서 2014년 사이에 우즈벡의 컴퓨터 과학 연구는 국제 학술지에 단 4편의 논문을 발표했다.[1]

2020년까지의 다섯 번째 연구 우선순위는 농업, 생명공학, 생태학, 환경보호, 여섯 번째 의학과 약학을 포함한다. 7번째는 화학기술과 나노테크놀로지, 8번째는 지구과학을 중심으로 지질학, 지구물리학, 지진학, 생광물 처리에 초점을 맞추고 있다.[1]

국가발전전략 2017-2021

국가발전전략 2017-2021은 과학발전과제를 명확히 하고 있다. 연구결과의 사업화와 새로운 연구소와 첨단기술센터 조성을 위한 개혁의 우선순위 영역으로 파악한다. 연구기관과 대학이 테크노파크를 설립하기 위한 민관 협력에 참여하도록 장려되어야 한다.[2]

혁신개발부(MoID)는 2017년 11월 신설돼 STI 정책 추진을 주도하고 있다. 이번 조치는 혁신을 개발 과정의 핵심으로 하는 새 정부 정책을 반영한 것이다.[2]

다른 주요 부처들, 특히 경제산업성, 정보통신부 등 다른 부처들은 이러한 변화를 지지하고 있다.[2]

몇몇 대통령령에는 연구기관 자금 지원을 포함한 과학 및 연구 시스템을 정비하기 위한 구체적인 방안이 명시되어 있다. 예를 들어 2017년 11월 대통령령(#3365)은 2021년까지 연구개발 조직의 인프라 강화와 혁신 촉진을 위한 프로그램을 승인했다.[2]

이 프로그램은 연구소를 개조하고, 과학 및 실험실 장비를 구입하고, 소모품을 공급하는 데 미화 3230만 달러가 소요된다. 연구소의 효율성 향상과 대학 연구와의 통합 심화, 젊은 과학자 유치, 과학-산업 협력 강화, 지적 재산 보호 및 기술 이전 서비스 개선, 접근성 보장 등 5개 분야에서 일련의 지원 활동을 포함한다.o 국제 연구 데이터베이스 및 정보.[2]

전문대학

ICT 전문대학이 2014년 10월 학생들에게 문을 열었다. 타슈켄트 인하대학교는 대한민국의 인하대학교와 협력한 결과로서, 그것의 학술 프로그램을 모델링할 것이다. 당초 정보통신공학부에는 70명이, 컴퓨터공학부에는 80명이 추가 선발됐다. 모든 강의는 영어로 진행되고 있다.[1]

과학-산업 관계

우즈벡 국가혁신체제는 아직 형성기에 있다. 기껏해야 과학과 산업 사이에는 미미한 관계가 있으며 연구 결과의 상업화는 거의 없다. 혁신을 위한 국가 지원(재무, 물질, 기술)은 개별 연구 기관과 계층 구조보다는 특정 프로그램 및 프로젝트에 직접 제공된다. 이러한 접근방식의 가장 효과적인 요소 중 하나는 산업과 지역의 자금후원과 예산기금을 유연하게 조합할 수 있는 주식금융의 원칙이다. 이는 연구에 대한 수요가 있고 그 결과가 제품 및 프로세스로 이어질 수 있도록 하기 위한 것이다. 그것은 또한 공공 연구 부문과 산업 기업 사이에 다리를 놓기도 한다.[1]

연도별 혁신 박람회

우즈베키스탄의 연례 혁신 박람회에서도 연구자들과 산업가들이 아이디어를 토론할 수 있다. 2008년과 2014년 사이에, 3천 7백만 달러에 해당하는 850억 이상의 우즈벡 섬(UZS)을 투자하기 위해 이 박람회에서 2천 300개 이상의 실험 개발 계약이 체결되었다. 보고서에 따르면, 이러한 계약으로 인한 제품들은 '6,800억 달러(약 3억 달러)를 창출해 780만 달러의 수입대체 효과를 제공했다'고 한다. 이 제안의 4분의 1(26%)은 바이오테크놀로지, 19% 신소재, 16% 의약, 15%의 석유 및 가스, 13%의 에너지 및 야금, 12%의 화학 기술을 대상으로 검토되었다.[1]

연구비, 2015-2019

만성적인 연구개발(R&D) 저자금 조달은 한국의 가장 큰 과제 중 하나이다. 현재, 재정 지원은 창업, 기술이전, 훈련 등을 위한 것이다. 기술단지 내 기업에 대한 재정 인센티브 등 간접적인 정책수단도 있다.[3][4]

산자부는 이제 과학자금 제도의 개혁에 착수했다. 정부는 2017년 교육부가 출범하기 전 과학계가 추진하는 연구사업에 매년 1회씩 거추장스러운 절차를 거쳐 자금을 지원하기로 했다. 지금은 2개월마다 온라인으로 제안요청이 발표되고, 국가경제의 요구를 고려해 경쟁적으로 연구보조금이 지급된다.[4]

프로젝트 자금은 주로 연구자들의 급여를 충당하기 위해 사용되었다. MoID는 평균 보조금 규모를 약 8만 달러로 3배 증가시켰고, 현재 적어도 50%의 배정된 자금은 수혜자들이 연구 장비를 구입하는 데 사용되고 있다. 교육부는 또한 연구 주제를 다양화하고 과학 시설의 지리적 범위를 확대하기 위해 지역 대학에 대한 현장 탐험과 연구소에 대한 자금 지원을 늘렸다.[4]

이는 국립과학아카데미(NASA)에 해당하지 않는 기관에 더 많은 자금이 투입되고 있음을 시사한다. 산자부는 국유기업의 혁신예산 배정을 통해 재원을 조달하는 혁신개발기금을 운용하고 있다. 2018년 대통령령으로 설립된 이 기금은 연구기관 및 대학 신설, 특허 등록, 단기 과학여행, 외국인 과학자 유치 방안 등을 지원한다. [4]

복지부는 또 연구원을 위한 단기(3개월) 외국인 인턴십도 시작했다. 2018~2019년에는 총 300명의 연구원이 해외로 나갔고, 2020년에는 250명이 추가로 해외로 나갔다.[4]

교육부는 또한 벨라루스, 중국, 독일, 인도, 러시아 연방, 터키의 연구 기관들과 상호 연구 프로젝트를 지원하고 있다. 비록 더 높은 수준의 공공 재정 지원은 환영할 만하지만, 기금 분배, 사업화, 산업-과학 협력의 메커니즘을 개선하기 위해 더 많은 것이 이루어질 수 있다. 에는 성공적인 상용화의 지역에서 생산된 의약품 연구 기관에서 개발된 것과 같은 사례지만 기업들 때문에 이 종종 새로운 장비에 무거운 투자를 필요로 한다 현재 진행 중인 생산 생리 과정을 방해하는 생산 라인의 개편이 필요하거나 개선된 상품을 도입하기 위해 부단히 애쓰고 있다.[4]

현재 연구기관에는 시설과 장비의 유지·개량을 위한 핵심자금, 우선순위 분야 표적연구자금, 기초 또는 응용연구나 혁신을 대상으로 할 수 있는 경쟁보조금 등 3가지 유형의 자금이 지원되고 있다. 구체적으로 사업화를 목표로 하는 혁신보조금은 전체 보조금 기금의 약 2%에 불과하다. 따라서, 연구 기관들이 기술 격차를 해소하고 마케팅, 지적재산권 보호 등과 관련된 추가 비용을 충당하기 위해 혁신 보조금이 총 보조금 기금에서 훨씬 더 많은 부분을 차지하기를 원하는 것은 거의 놀라운 일이 아니다. [4]

과학 아카데미가 개방형 연구소를 개발하는 과정을 주도하고 있다. 실험실 인프라를 공유하면 연구기관이 비용을 분산시키고 국제표준 준수를 보장하는 데 도움이 되기 때문에 수출시장 확대와 불량 의약품 등 해외에서 생산되는 저품질 제품에 대한 보호 강화의 전제조건인 만큼 긍정적인 발전이다.[4]

연구동향

연구에 대한 재무적 투자

이 지역의 경우 지난 10년간 연구비 지출이 0.2~0.3%를 맴돌았으나 2013년 우즈베키스탄은 자국의 약속을 GDP의 0.41%로 끌어올려 카자흐스탄의 0.18%를 앞질렀다. 카자흐스탄은 2015년까지 자국의 연구 노력을 1%로 끌어올리겠다고 다짐했다. 2013년 세계 연구활동 평균은 국내총생산(GDP)의 1.7% 수준이었다.[1]

2018년 우즈베키스탄은 GDP tor 연구개발의 0.13%를 할애했다.

인적자본투자

교육훈련

우즈베키스탄은 국제 유대를 촉진하기 위해 학교에서 외국어 교육을 일반화하고 있다. 2012년 12월 대통령령이 2013/2014학년도부터 외국어 능력 향상에 초점을 맞췄다. 특히 중등학교에 영어교육이 도입되고, 국제정보교류와 과학협력을 육성하기 위해 특정 대학과정, 특히 법과 금융 등 공학과 전문분야를 영어로 가르칠 예정이다. 이와 병행하여, 대학은 국제적인 멀티미디어 자원, 전문 문학, 신문, 잡지에 더 많은 접근을 할 수 있어야 한다.[1]

훈련을 개선하기 위해, 과학 아카데미는 2010년에 유전학과 생명공학과 같은 유망한 분야, 첨단 재료, 대체 에너지와 지속 가능한 에너지, 현대 정보 기술, 약물 설계, 그리고 석유와 가스 및 화학에 대한 기술, 장비와 제품 디자인에 있어 최초의 분야 횡단적인 청소년 연구소를 설립했다.에미컬 산업 이 분야들은 우즈벡 과학의 장점을 반영해 아카데미가 선정한 분야들이다. 과학 아카데미는 또한 젊은 과학자들의 평의회를 부활시켰다.[1]

2012년 7월 대통령령으로 소련 체제로부터 물려받은 과학박사학위 후보제도가 폐지되면서 학사, 석사, 박사 등으로 구성된 3단계 학위제로 대체됐다. 학사학위를 가진 사람들은 예전 제도 하에서는 대학원 학업을 금지받았던 반면에, 그들은 이제 석사학위로 가는 과정에 지원할 수 있을 것이다. 이것은 젊은이들이 과학을 공부하도록 부추길 것이다. 2014년에는 젊은 세대의 약 30%가 학위 취득 자격을 전혀 갖추지 못했다.[1]

표: 중앙아시아의 이공계, 2013년 또는 가장 가까운 해에 취득한 박사학위

| 박사학위 | 과학 박사 | 공학 박사 | ||||||||

| 합계 | 여성(%) | 합계 | 여성(%) | 인구 백만 명당 총계 | 인구 백만 명당 여성 박사 수 | 합계 | 여성(%) | 인구 백만 명당 총계 | 인구 백만 명당 여성 박사 수 | |

| 카자흐스탄(2013년) | 247 | 51 | 73 | 60 | 4.4 | 2.7 | 37 | 38 | 2.3 | 0.9 |

| 키르기스스탄(2012년) | 499 | 63 | 91 | 63 | 16.6 | 10.4 | 54 | 63 | – | – |

| 타지키스탄(2012년) | 331 | 11 | 31 | – | 3.9 | – | 14 | – | – | – |

| 우즈베키스탄 (2011) | 838 | 42 | 152 | 30 | 5.4 | 1.6 | 118 | 27.0 | – | – |

출처: 유네스코 과학 보고서: 2030년(2015년), 표 14.1

참고: 생명과학, 물리과학, 수학 및 통계학, 컴퓨터학 박사, 공학 박사도 제조업과 건설업을 전공한다. 중앙아시아의 경우, 박사학위의 총칭은 또한 과학박사학위를 포괄한다. 투르크메니스탄에는 자료가 제공되지 않는다.

연구원

2014년 우즈베키스탄의 인구는 3330만 명으로 카자흐스탄의 인구는 1660만 명보다 많았다. 중앙아시아에서 가장 인구가 많은 두 나라는 논리적으로 가장 많은 연구자를 꼽는다. 우즈베키스탄은 30,000명, 카자흐스탄은 17,000명(헤드카운트)으로, 키르기스스탄과 타지키스탄은 각각 2,000명을 약간 넘는 것에 비해, 이 두 국가는 논리적으로 가장 많은 연구자를 꼽는다. 이는 전 세계 평균 1083명(정규직 기준)에 비해 우즈베키스탄은 1,097명(헤드카자흐스탄은 1,046명)의 연구자 밀도에 해당한다.[1]

2018년까지 연구자 밀도는 980(헤드카운트)까지 떨어졌다.[4]

우즈벡 연구자의 41%는 여성이 차지해 세계에서 가장 높은 비율 중 하나이다. 이는 교육으로 큰 상점을 마련한 구소련의 유산이다. 박사 10명 중 4명(42%)은 여성이 차지하고 있어 세계 평균(43%)에 근접한 수치다. 여성은 과학 분야와 마찬가지로 공학 분야에서 거의 존재하며, 과학 분야에서는 박사학위의 30%, 공학 분야에서는 27%를 차지한다. 사업 분야에서는 연구원 10명 중 4명이 여성이다.[1]

2011년에는 우즈벡 연구자 중 4분의 3이 고등교육에 채용되었고, 기업 부문은 6%에 불과했다. 대부분의 대학 연구자들이 은퇴를 앞두고 있는 가운데, 이러한 불균형은 우즈베키스탄의 연구 미래를 위태롭게 한다. 거의 모든 과학 후보자, 과학 박사 또는 박사 학위 소지자들은 40세 이상이고 절반은 60세 이상이다. 거의 4명 중 1명(38.4%)이 박사학위 또는 그에 상당하는 학위를 소지하고 있으며, 나머지는 학사 또는 석사 학위를 소지하고 있다.[1]

표: 과학 및 성별 분야별 중앙아시아 연구자, 2013년 또는 가장 가까운 연도

| 총 연구자 수(헤드 수) | 과학 분야별 연구자(헤드카운트) | |||||||||||||||

| 자연과학 | 엔지니어링 및 기술 | 의학 및 보건학 | 농업과학 | 사회과학 | 인문학 | |||||||||||

| 전체 연구원 | 백만 팝. | 여성 수 | 여성(%) | 합계 | 여성(%) | 합계 | 여성(%) | 합계 | 여성(%) | 합계 | 여성(%) | 합계 | 여성(%) | 합계 | 여성(%) | |

| 카자흐스탄 2013 | 17 195 | 1 046 | 8 849 | 51.5 | 5 091 | 51.9 | 4 996 | 44.7 | 1 068 | 69.5 | 2 150 | 43.4 | 1 776 | 61.0 | 2 114 | 57.5 |

| 키르기스스탄 2011 | 2 224 | 412 | 961 | 43.2 | 593 | 46.5 | 567 | 30.0 | 393 | 44.0 | 212 | 50.0 | 154 | 42.9 | 259 | 52.1 |

| 타지키스탄 2013 | 2 152 | 262 | 728 | 33.8 | 509 | 30.3 | 206 | 18.0 | 374 | 67.6 | 472 | 23.5 | 335 | 25.7 | 256 | 34.0 |

| 우즈베키스탄 2011 | 30 890 | 1 097 | 12 639 | 40.9 | 6 910 | 35.3 | 4 982 | 30.1 | 3 659 | 53.6 | 1 872 | 24.8 | 6 817 | 41.2 | 6 650 | 52.0 |

출처: 유네스코 과학 보고서: 2030년(2015년), 표 14.1

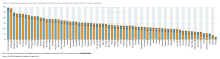

연구결과

Thomson Reuters의 Web of Science, Science Incorporation Index Expanded에 따르면, 2012년부터 우즈베키스탄은 발간된 과학 기사의 수에 대한 우위를 카자흐스탄에 양도했다. 인구를 감안하더라도, 현재 카자흐스탄의 생산량은 이웃 나라보다 훨씬 높은데, 인구 백만 명당 36개의 기사가 우즈베키스탄의 경우 11개에 비해 훨씬 많다. 대다수의 과학 논문은 카자흐스탄에서도 발견되는 패턴인 물리학(35%)과 화학(21%)에 초점을 맞추고 있다.[1]

2006년 이후 국제협력의 비율은 기사의 60~64%로 꾸준히 유지되고 있다. 우즈벡 과학자들은 대부분 러시아 과학자들과 협력하지만 독일, 미국, 이탈리아, 스페인 과학자들을 가장 가까운 파트너로 꼽기도 한다.[1]

2013년 12월, 교수. Ibrokhim Abdurakhmonov은 우즈베크 센터 유전체학 바이오 생명 정보과의‘그 해의 연구원’ 은 국제 면화 자문 위원회가 그는 텍사스 A&에서 생물학자들과 함께 개발한‘유전자 제거 기술의’ ;M대학(미국)과 미국 농무부의 사무소 국제 연구소의 프로그램 이름이 있었다. 가졌다 또한 많은 자금을 제공했다. 교수에 의한 연구. 압두라흐모노프와 그의 미국 파트너들은 잠재적으로 세계 면화 산업에 수십억 달러의 영향을 미칠 수 있으며, 면화 농부들이 합성 섬유로부터 증가하는 경쟁을 피하도록 도울 수 있다.[1][5]

국제 과학 협력

우즈베키스탄을 비롯한 중앙아시아 4개 공화국은 유럽의 안보협력기구, 경제협력기구, 상하이협력기구 등 여러 국제기구에 속해 있다. 그들은 또한 아프가니스탄, 아제르바이잔, 중국, 몽골, 파키스탄도 포함하는 중앙아시아 지역 경제 협력 프로그램의 회원이다. 2011년 11월 10개 회원국은 지역 협력을 증진하기 위한 청사진인 CAREC 2020 전략을 채택했다. 10~2020년에 걸쳐, 500억 달러가 회원들의 경쟁력을 향상시키기 위해 운송, 무역, 에너지 분야의 우선 사업에 투자되고 있다. 육지로 둘러싸인 중앙아시아 공화국들은 그들의 교통망과 에너지, 통신, 관개 시스템을 유지하고 발전시키기 위해 협력할 필요성을 의식하고 있다. 오직 카자흐스탄과 투르크메니스탄만이 카스피해와 국경을 접하고 있으며, 어느 공화국도 바다에 직접 접근할 수 없어 특히 탄화수소의 세계 시장 수송을 복잡하게 하고 있다.[1]

우즈베키스탄은 2013년 9월 유럽연합(EU)이 인코넷 CA에서 시작한 프로젝트에 참여한 중앙아시아 4공화국 중 하나이다. 이 프로젝트의 목적은 중앙아시아 국가들이 유럽연합의 여덟 번째 연구 및 혁신 자금 지원 프로그램인 Horizon 2020 내에서 연구 프로젝트에 참여하도록 장려하는 것이다. 이 연구 프로젝트의 초점은 유럽 연합과 중앙 아시아 양쪽에 상호 관심사로 간주되는 세 가지 사회적 도전, 즉 기후 변화, 에너지 및 건강이다. IncoNet CA는 동유럽, 남캅카스, 서부발칸과 같은 다른 지역과 관련된 초기 프로젝트의 경험을 바탕으로 한다. IncoNet CA는 중앙아시아와 유럽의 쌍둥이 연구시설에 초점을 맞추고 있다. 오스트리아, 체코, 에스토니아, 독일, 헝가리, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 폴란드, 포르투갈, 타지키스탄, 터키, 우즈베키스탄의 협력기관 컨소시엄이 참여하고 있다. 유럽연합(EU)은 2014년 5월 쌍둥이 기관인 대학, 기업, 연구소에서 프로젝트 아이디어를 논의하기 위해 서로의 시설을 방문하거나 워크숍과 같은 공동 행사를 준비할 수 있도록 최대 1만 유로의 자금 지원을 요청하기 위해 24개월 동안 요청하였다.[1]

원천

![]() 이 글에는 무료 콘텐츠 작업에서 얻은 텍스트가 포함되어 있다. CC-BY-SA IGO 3.0 유네스코 과학 보고서: 2030년까지, 365-387, 유네스코, 유네스코 출판물에 따라 허가됨.

이 글에는 무료 콘텐츠 작업에서 얻은 텍스트가 포함되어 있다. CC-BY-SA IGO 3.0 유네스코 과학 보고서: 2030년까지, 365-387, 유네스코, 유네스코 출판물에 따라 허가됨.

이 글에는 무료 콘텐츠 작업에서 얻은 텍스트가 포함되어 있다. 유네스코 과학 보고서: 더 스마트한 발전을 위한 시간과의 경쟁, 유네스코, 유네스코 출판물에서 가져온 CC BY-SA 3.0 IGO 텍스트에 따라 허가되었다. 열려 있는 라이센스 텍스트를 위키백과 문서에 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 사용 방법 페이지를 참조하십시오. 위키백과의 텍스트 재사용에 대한 내용은 사용 약관을 참조하십시오.

참조

- ^ Jump up to: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac Mukhitdinova, Nasiba (2015). Central Asia. In: UNESCO Science Report: towards 2030. Paris: UNESCO. pp. 365–387. ISBN 978-92-3-100129-1.

- ^ Jump up to: a b c d e Y. 술레이메노프(2021) 중앙아시아. 유네스코 과학 보고서: 지능적인 발전을 위한 시간과의 경쟁 슈네건스, S; 스트라자, T, J. 루이스 (에드) 유네스코 출판: 파리.

- ^ Elci, S. (2019) 우즈베키스탄의 STI 투자 전략 지역 제안 유네스코와 이슬람 개발은행 공동 프로젝트를 위해 제작된 우즈베키스탄의 포용적 STI 시스템 강화 보고서.

- ^ Jump up to: a b c d e f g h i Y. 술레이메노프(2021) 중앙아시아. 유네스코 과학 보고서: 지능적인 발전을 위한 시간과의 경쟁 슈네건스, S; 스트라자, T, J. 루이스 (에드) 유네스코 출판: 파리.

- ^ Texas A&M University press release (16 January 2014). "Researchers develop longer, stronger cotton fiber". ScienceDaily.