포항동 전투

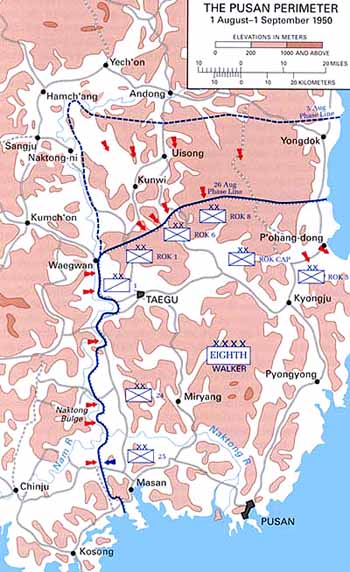

Battle of P'ohang-dong포항동 전투( p港洞戰 battle)는 1950년 8월 5일부터 8월 20일까지 포항동 일대에서 벌어진 전투로, 6·25 전쟁 초기 유엔군 사령부와 북한군 사이에 벌어진 전투입니다. 그것은 부산 주변 전투의 일부였고, 동시에 일어난 여러 큰 전투 중 하나였습니다. 그 전투는 그들의 군대가 그 나라의 산이 많은 동부 해안에서 북한 한국인의 3개 사단의 시도된 공격을 물리칠 수 있었던 후 유엔의 승리로 끝났습니다.

미국 해군과 미국 공군의 지원을 받는 대한민국 육군 (ROKA) 부대는 부산 방어선의 일부로서 한국의 동쪽 해안을 방어했습니다. 북한군의 여러 사단이 산악지대를 통과해 유엔군을 후퇴시켰을 때 대구의 유엔군 주력 보급선을 포함한 포항동 일대의 험준한 지형에서 복잡한 전투가 이어졌습니다.

2주 동안 북한군과 국군은 몇 차례의 피비린내 나는 공방전을 벌여 어느 쪽도 우위를 점할 수 없는 고지를 점령하고 재탈환했습니다. 결국 북한군의 보급선이 붕괴되고 사상자가 속출하는 가운데 지친 북한군은 퇴각할 수밖에 없었습니다.

이 전투는 조선인민군의 전투에서 전환점이 되었는데, 조선인민군은 우수한 수와 장비로 인해 승리를 거두었지만, 포항동에서 그들에게 가해지는 거리와 요구로 인해 그들의 보급선이 무력해졌습니다.

배경

전쟁 발발

1950년 6월 25일 북한에 의한 남한의 침략과 그 후의 한국 전쟁의 발발 이후, 유엔은 한국을 대표하여 그 분쟁에 참가하기로 결정했습니다. 이후 미국은 북한의 침략에 맞서고 한국의 붕괴를 막기 위해 한반도에 지상군을 투입했습니다. 그러나 극동지역의 미군은 5년 전 제2차 세계대전 종전 이후 꾸준히 감소하고 있었고, 당시 가장 근접한 병력은 일본에 본부를 둔 미 제24보병사단이었습니다.[1][2]

7월 5일 오산 전투에서 제24사단의 진격부대는 미군과 북한군의 첫 만남으로 크게 패배했습니다.[3] 스미스 특공대의 패배 이후 첫 한 달 동안, 24사단은 반복적으로 패배를 당했고 우월한 북한군 병력과 장비에 의해 남쪽으로 밀려났습니다.[4][5] 24사단의 연대들은 조치원, 전남, 평택을 중심으로 조직적으로 남하했습니다.[4] 제24사단은 거의 완전히 파괴되었지만 7월 20일까지 조선인민군의 병력을 지연시킨 대전 전투에서 최후의 결전을 치렀습니다.[6] 그 무렵 제8군의 전투 병력은 북한군이 지역을 공격한 것과 거의 같았고, 매일 새로운 유엔 부대가 도착했습니다.[7]

제24보병사단이 한국 서부전선에서 전투를 벌이는 동안 북한군 제5보병사단과 제12보병사단은 동부전선에서 꾸준히 진격했습니다.[8] 8만 9천 명의 조선인민군은 6개의 열에서 한국으로 진격하여 기습적으로 한국군을 제압하여 완패를 당했습니다. 소규모의 한국은 광범위한 조직과 장비의 부족으로 고통을 받았고, 전쟁에 대비할 준비가 되어 있지 않았습니다.[9] 수적으로 우세한 조선인민군은 남하를 시작하기 전에 전선에서 38,000명의 한국군의 고립된 저항을 파괴했습니다.[10]

북한 진격

태종이 함락되자 조선인민군은 부산을 포위하기 위해 사방에서 포위하기 시작했습니다. 조선인민군 제4보병사단과 제6보병사단은 넓은 측면에서 기동하여 남쪽으로 진격하였습니다. 두 사단은 유엔군의 왼쪽 측면을 포위하려 했지만, 그 과정에서 극도로 광범위하게 전개되었습니다.[11] 동시에 조선인민군 제5사단과 제12사단은 오른쪽 측면에서 한국군을 압박했습니다.[12] 그들은 갑옷과 수적으로 우세한 수를 가지고 유엔군의 진지로 진격하여 반복적으로 유엔군을 물리치고 남쪽으로 진격했습니다.[11] 7월 21일 인민군 제12사단은 인민군 제2군단으로부터 7월 26일까지 포항동을 점령하라는 명령을 받았습니다.[13]

비록 그들은 꾸준히 후퇴했지만, 오른쪽 측면의 한국군은 인민군 부대를 최대한 지연시키기 위해 저항을 더 남쪽으로 늘렸습니다. 북한군과 국군 부대는 여러 도시를 장악하기 위해 교전을 벌였고, 서로에게 많은 사상자를 입혔습니다. 국군은 뒤로 밀리기 전에 용독을 맹렬히 방어했습니다. 그들은 안동 전투에서도 좋은 활약을 보여 조선인민군 제12사단은 포항동에 대한 공격을 8월 초까지 연기해야 했습니다.[14][15] 한국군도 대대적인 개편을 거쳤고, 7월 26일까지 많은 수의 신병을 확보한 후, 한국군은 85,871명의 유효 병력에 도달했습니다.[16]

동쪽 회랑

한국군의 전방인 동쪽 회랑을 따라 이 지역을 이동하는 것은 매우 어려운 지형이었습니다. 대구에서 동쪽으로 80킬로미터 떨어진 곳까지 큰 도로가 한국의 동해안 포항동까지 이어졌습니다. 이 선과 교차하는 유일한 남북 주요 도로는 안동에서 대구와 포항동의 중간 지점인 용촌을 거쳐 남하합니다.[17]

이 노선을 통한 유일한 다른 자연 진입은 포항동에서 서쪽으로 12마일(19km) 떨어진 안강리 마을에 있으며, 이 마을은 자연적으로 험준한 지형을 통해 경주의 주요 철도 중심지로 가는 계곡 근처에 위치하고 있으며, 이곳은 대구로 물자를 이동하기 위한 준비 장소였습니다.[17] 미8군을 지휘하는 월튼 워커 장군은 이 지역이 의미 있는 공격을 불가능하게 만들고 있다고 생각했기 때문에, 포항동 남쪽에 있는 요닐 비행장의 지원군과 공중 엄호로 공격에 대응하는 것을 선호했습니다.[18]

대구와 포홍동 사이의 계곡을 제외하고는 우리나라의 동해안을 남북으로 관통하는 태백산맥 덕분에 선을 따라 형성된 지형은 매우 험하고 산이 많았습니다. 남한선을 따라 포홍동 동북쪽은 특히 위험한 지형이었고, 이 지역의 이동은 극도로 어려웠습니다. 그래서 유엔은 지형을 자연 방어로 삼아 부산 주변의 북쪽 라인을 구축했습니다.[19] 그러나 험준한 지형은 특히 한국군의 통신을 어렵게 하기도 했습니다.[20]

전주곡

5만 8천 [21]명의 한국군은 2개 군단과 5개 사단으로 편성되었고, 1군단은 제8보병사단과 수도사단을 동서로, 2군단은 제1사단과 제6보병사단을 관할했습니다. 재건된 제3사단은 대한민국 육군 직할부대가 되었습니다.[19][22] 당시 전쟁에서 패배한 횟수가 많아 유엔군의 사기가 떨어졌습니다.[20][23] 그때까지 한국군은 7만 명으로 추정되는 병력을 잃었습니다.[24][25]

동시에 미 제5공군은 45대의 P-51 무스탕 전투기를 제공하여 요닐 비행장으로부터 엄호를 제공했고, 미 해군은 해상 지원을 제공하는 여러 척의 선박을 보유하고 있었습니다.[26] 항공모함 USS 밸리 포지와 필리핀해는 부상자와 주변 병력 대피를 실시했습니다. 중양함 USS 헬레나와 톨레도는 마을에서 작전을 수행하는 군대에 대한 화력 지원도 제공했습니다.[27]

북한군은 7월에 T-34 전차 수백 대를 보유한 9만여 명의 훈련을 받고 장비를 갖춘 10개 사단으로 구성된 기계화된 군사력으로 편성되었습니다.[28] 그러나 유엔군의 방어 행동으로 인해 북한군은 남한 침공이 크게 지연되어 58,000명의 사상자가 발생하고 많은 탱크가 파괴되었습니다.[29] 이러한 손실을 만회하기 위해 북한은 남한의 정복된 지역에서 많은 사람들이 끌려온 경험이 적은 대체자들과 징집자들에 의존해야 했습니다.[30]

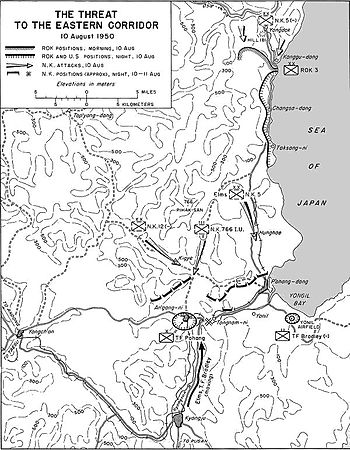

조선인민군은 병력과 장비 부족에 시달렸고, 그들의 사단은 훨씬 더 힘이 없었습니다.[25][31] 서쪽에서 동쪽으로 한국군과 대치하는 곳은 제8사단, 제12사단, 제5사단과 제766독립보병연대였습니다.[20] 8월 5일, 제8사단은 8,000명, 제5사단은 6,000명, 제12사단은 6,000명, 제766독립연대는 1,500명으로 추산되었고, 이들 부대의 총 병력은 최소 21,500명이었습니다.[31]

전투

8월 초, 조선인민군 3개 사단은 3개의 고갯길에 대해 공세를 펼쳤습니다. 제8사단은 용촌을, 제12사단은 포항동을, 제5사단은 제766독립보병연대와 함께 마을에서 북쪽으로 6마일(9.7km) 떨어진 기계에서 안강리를 향해 공격했습니다.[17] 한국군은 훈련량이 훨씬 적었고 장비도 제대로 갖추지 못했기 때문에 부산 주변에서 가장 약한 전선을 제시했습니다. 북한 사람들은 그들이 그곳에서 가장 성공적일 수 있다는 것을 알고 있었습니다.[32]

오프닝 무브

북한군 제8사단의 공격은 거의 즉시 중단되었습니다. 사단은 의성에서 용촌으로 차를 몰았습니다. 그러나 공격은 ROKA 8사단에 놀라 측면을 벗어난 후 대구-포항 회랑에 도달하지 못했습니다. 제8사단의 제3연대는 즉시 ROKA군에 의해 거의 파괴되었고, 제2연대는 이를 구제하기 위해 노력해야 했으며, 그 결과 제2연대는 최소 700명의 사상자를 냈습니다. 미 공군 F-51 무스탕과 기뢰에 의해 최소 6대의 전차가 파괴되기도 했습니다.[33]

이 전투는 너무 격렬해서 조선인민군 제8사단은 진격을 시도하기 일주일 전에 진지를 지킬 수밖에 없었습니다. 마침내 그것이 터졌을 때, 그것은 ROKA 저항에 의해 다시 교착상태에 빠지기 전까지 잠시 전진할 수 있었습니다. 사단은 지원군을 기다리기 위해 두 번째로 중단해야 했습니다.[33] 그러나 다른 두 공격은 유엔군을 기습적으로 잡으면서 더 성공적이었습니다.[17] 조선인민군은 신속하게 국군을 후퇴시켰습니다.[34]

조선인민군과 조선인민군 제8사단의 동쪽에서 조선인민군 제12사단은 안동에서 낙통강을 건너 소규모로 산을 통과하여 포항동에 이르렀습니다.[27] 사단은 전력이 훨씬 부족했고 적어도 포병 포대 중 하나는 탄약이 없었기 때문에 포를 북쪽으로 되돌려 보내야 했습니다.[33] 유엔 기획자들은 제12사단이 이 일을 효과적으로 해낼 것이라고 예상하지 못했고, 따라서 병력이 이 지역에 매우 많이 침투했을 때 준비가 되어 있지 않았습니다.[35]

8월 9일, 수도사단 ROKA 제25연대 소속 부대가 기계에서 산을 돌아 용독 남쪽의 ROKA 제3사단과 연락을 취했습니다. 북쪽으로 2.5마일(4.0km)을 진격한 뒤 북한군의 격렬한 저항에 부딪혔고, 이로 인해 남쪽으로 거의 5마일(8.0km)이 떨어졌습니다. 유엔군은 ROKA 제3사단이 측면을 이탈하고 있음을 분명히 알 수 있었습니다. 포항동에서 북쪽으로 20마일(32km) 떨어진 곳에 도로가 있었지만 내륙에는 방어선이 없었고 북한군 부대가 침투해 있었습니다.[33]

그 사이 국군 제3사단은 포항동 해안도로를 따라 북한군 제5사단과 치열한 교전을 벌였습니다. 그 사단들의 충돌은 용독 마을을 중심으로 이루어졌고, 각 진영은 여러 번 마을을 점령하고 탈환했습니다. 8월 5일, 조선인민군은 공격을 개시했고, 다시 도시를 국군으로부터 빼앗아 남쪽으로 밀어냈습니다. 8월 6일 19시 30분, 대한민국 육군은 야산을 탈환하기 위해 반격에 나섰습니다.[36]

미군 항공기와 선박들이 로켓, 네이팜, 포탄 등으로 마을을 강타한 뒤 22연대와 23연대의 ROKA 부대가 마을에 몰려들었습니다. 그러나 조선인민군 제5사단 병력은 흥해 용독 남쪽 해안도로로 침투할 수 있었습니다. 이것은 사실상 ROKA 3사단을 포위하여 포항동 몇 마일 위에 가두었습니다.[36] 인민군 제766독립연대는 국군 제3사단을 중심으로 진격하여 포항동 일대를 점령했습니다.[37]

심각한 인력난 때문에, ROKA 지휘관들은 인민군의 마을 진입을 지연시키기 위해 포항동여중을 방어하기 위해 학생 의용병 중대를 배치했습니다. 8월 11일, 분대는 그들의 진지를 지키고 더 많은 조선인민군과 맞섰습니다. 초기 71명의 분대원 중 48명이 11시간 동안의 전투에서 사망했습니다. 이 전투의 이 부분은 영화 71:Into the Fire에 묘사되어 있습니다.[38]

유엔 역공

8월 10일, 제8군은 제17연대, 제25연대, 제26연대, 제1대게릴라대, 해병대대, 제18야전포병대대 포병대대로 구성된 포항 기동부대를 조직했습니다. 그 태스크 포스는 산악 지역의 조선인민군을 소탕하는 임무를 받았습니다.[39] 동시에 8군은 브리그가 지휘하는 제2보병사단, 제8보병연대의 요소들로 구성된 브래들리 태스크포스를 구성했습니다. 조지프 S. 브래들리 장군, 제2사단 부사령관.[40] 기동대 브래들리는 마을로 침투하던 조선인민군 제766독립연대로부터 포항동을 방어하는 임무를 맡았습니다.[37]

8월 11일, 포항동 일대의 조선인민군을 반격하기 위해 포항군 브래들리 기동대가 안강리 지역에서 공격하는 동안 포항동 일대의 조선인민군을 격퇴했습니다. 두 부대 모두 인민군 부대의 저항에 즉각 맞섰습니다. 그때 조선인민군은 포항동을 점령했습니다.[41] 뒤이어 포항동과 안강리 일대의 넓은 지역에서 미군 공군의 지원을 받아 주변에서 활동하는 조선인민군 부대들과 교전을 벌이면서 복잡한 일련의 전투가 벌어졌습니다.[41]

인민군 제12사단은 포항동 서쪽 계곡에서 작전을 수행하고 있었고, 포항 기동대와 수도사단을 격퇴할 수 있었습니다. 동시에 북한군 제766보병연대와 북한군 제5사단의 부대원들은 포항동 남쪽에서 기동부대 브래들리와 전투를 벌였습니다. 미군의 해상 사격으로 북한군을 마을에서 몰아낼 수 있었지만, 전투가 마을 주변의 야산으로 이동하면서 격렬한 전투가 벌어지지 않았습니다.[41]

유엔군 철수

8월 13일 조선인민군은 요닐 비행장의 서쪽과 남서쪽 산에서 작전을 수행하고 있었습니다. 적의 공격을 경계한 미 공군 사령관들은 더글러스 맥아더 유엔군 사령관의 항의에도 불구하고 제39전투비행단과 제40전투비행단의 P-51 45대를 활주로에서 대피시켰습니다. 그러나 이 활주로는 유엔 지상군의 보호를 받으며 북한군의 직접적인 공격을 받은 적은 없었습니다.[42] 그 비행단은 일본 규슈 섬에 있는 쓰이키로 옮겨졌습니다.[43][44]

포항동 전투가 남쪽으로 치달으면서 국군 제3사단은 북한군 제5사단의 압박을 받게 되었고,[27] 북한군은 국군의 방어를 서서히 약화시켜 점점 더 작은 주머니로 들어갔습니다. 한국 3사단은 창사동 마을로 더 남쪽으로 밀려났고, 그곳에서 미국 해군 기획자들은 LST와 DUKW에 의해 사단을 철수시키기 위한 준비를 시작했습니다.[44]

사단은 북한군을 지역 밖으로 몰아내기 위해 다른 유엔군과 함께 합동 공격을 하기 위해 연일만까지 20마일(32km)을 남쪽으로 항해할 예정이었습니다.[26][43] 이 대피는 8월 16일 밤 미국 해군의 강력한 지원 아래 진행되었습니다.[27] 모두 9,000명의 사단원들이 남쪽으로 대피했고, 1,200명의 경찰과 1,000명의 노동자들도 남쪽으로 대피했습니다.[26] 진격의 절정에서 조선인민군 사단은 대구에서 12마일(19km) 이내로 진격했습니다.[34]

북패

8월 14일, 조선인민군 제5사단과 제12사단의 대규모 병력과 제766독립연대는 전적으로 포항동을 점령하는 데 주력했습니다. 그러나 그들은 미국의 항공 우위와 그 도시에 대한 해군의 폭격 때문에 그것을 유지할 수 없었습니다.[26] 더 중요한 것은, 사단을 위해 공급망이 완전히 무너졌고, 더 많은 식량과 탄약, 보급품을 구할 수 없었습니다. 포로로 붙잡힌 조선인민군 포로들은 8월 12일 이후에 그 부대들이 음식을 받지 못했고 너무 지쳐서 완전히 싸울 수 없었다고 주장했습니다.[43][45] 그들을 반대하는 사람들은 한국 수도사단과 기동부대 포항과 브래들리가 연합하여 조선인민군을 지역 밖으로 몰아내기 위한 마지막 공세를 준비했습니다.[46]

유엔군은 8월 15일에 정체된 북한군에 대한 마지막 반격을 시작했습니다. 포항동 일대에서는 며칠 동안 격렬한 전투가 이어졌는데, 이는 양측이 엎치락뒤치락하는 전투로 인해 많은 사상자가 발생했기 때문입니다.[46] 8월 17일, 유엔군은 경주 회랑과 안강리에서 조선인민군을 밀어낼 수 있었고, 대구로 가는 보급로는 즉각적인 위험에서 벗어났습니다. 현재 1,500명으로 줄어든 조선인민군 제766독립연대는 포위되는 것을 막기 위해 북쪽으로 철수해야 했습니다.[47]

북한군 제12사단도 1,500여 명에 불과했고, 사상자가 많이 나자 포항동을 대피시켰습니다.[27] 두 부대는 통합되어 교체되었고, 조선인민군 제12사단은 5,000명의 병력으로 재편성되었습니다. 8월 19일 조선인민군은 공세에서 완전히 철수하고 산으로 후퇴했습니다.[43][44] 국군 수도사단 병력은 기계 북쪽 2마일(3.2km)까지 진격했고, 국군 3사단은 다음날 포항동을 탈환해 마을 북쪽으로 진격했습니다.[47] 한국군의 전선은 수 마일 뒤로 밀렸지만, 북한군을 격퇴할 수 있었습니다.[44]

후폭풍

포항동 전투는 계속된 전투로 이미 지칠 위기에 처한 북한군 부대의 마지막 격파 지점이었습니다. 조선인민군 보급선이 고장날 정도로 과도하게 확장되어 재보급이 붕괴되어 전세를 역전시키는 주요 요인으로 여겨집니다.[44][45] 또한 미군 항공기의 반복적인 공격으로 인해 북한군이 목표에 도달하지 못하고 유지할 수 없었기 때문에 미군의 항공 우위도 교전에 결정적인 역할을 했습니다.[35]

북한군과 한국군 부대 사이의 조직력이 좋지 않아 양측의 총 사상자를 추정하기가 매우 어려웠습니다. 전투에서 여러 부대가 완전히 파괴되어 정확한 사상자 집계가 어려웠습니다.[31] 8월 17일부터 3,800명의 조선인민군 병사가 사망하고 181명이 포로로 잡혔다는 한국군의 메모가 있었습니다.[45] 하지만 사상자 수는 훨씬 더 많을 것 같습니다. 조선인민군 제12사단은 8월[31] 5일에는 6,000명, 8월 17일에는 1,500명의 사상자를 냈을 것입니다.[47]

참고 항목

참고문헌

인용

- ^ Varhola 2000, p. 3

- ^ 알렉산더 2003, 페이지 52

- ^ 캐치폴 2001, 페이지 15

- ^ a b Varhola 2000, p. 4

- ^ Alexander 2003, 페이지 90

- ^ 알렉산더 2003, 페이지 105

- ^ 페렌바흐 2001, 페이지 103

- ^ Appleman 1998, 페이지 104–105

- ^ Alexander 2003, 페이지 1

- ^ Alexander 2003, 페이지 2

- ^ a b Appleman 1998, 페이지 222

- ^ Appleman 1998, pp. 182–188

- ^ Appleman 1998, p. 187

- ^ 캐치폴 2001, 페이지 22

- ^ Appleman 1998, p. 188

- ^ Appleman 1998, pp. 188, 190

- ^ a b c d Appleman 1998, 319페이지

- ^ 애플맨 1998, 320쪽

- ^ a b Appleman 1998, 253페이지

- ^ a b c Appleman 1998, 페이지 255

- ^ 캐치폴 2001, 페이지 20

- ^ 페렌바흐 2001, 페이지 109

- ^ 페렌바흐 2001, 페이지 108

- ^ Appleman 1998, 페이지 262

- ^ a b 페렌바흐 2001, 페이지 113

- ^ a b c d Appleman 1998, 페이지 330

- ^ a b c d e 캐치폴 2001, 페이지 27

- ^ Stewart 2005, 페이지 225

- ^ Stewart 2005, 페이지 226

- ^ 페렌바흐 2001, 페이지 116

- ^ a b c d Appleman 1998, 페이지 263

- ^ 알렉산더 2003, 133쪽

- ^ a b c d Appleman 1998, 321쪽

- ^ a b Alexander 2003, 페이지 134

- ^ a b 페렌바흐 2001, 페이지 135

- ^ a b Appleman 1998, 324쪽

- ^ a b Appleman 1998, 페이지 326

- ^ 강은나래 2011

- ^ Appleman 1998, 322쪽

- ^ Appleman 1998, p. 325

- ^ a b c Appleman 1998, 327페이지

- ^ Appleman 1998, 329페이지

- ^ a b c d 페렌바흐 2001, 페이지 136

- ^ a b c d e 알렉산더 2003, 페이지 135

- ^ a b c Appleman 1998, 페이지 333

- ^ a b Appleman 1998, 페이지 331

- ^ a b c Appleman 1998, 332쪽

원천

- Alexander, Bevin (2003), Korea: The First War We Lost, Hippocrene Books, ISBN 978-0-7818-1019-7

- Appleman, Roy E. (1998), South to the Naktong, North to the Yalu: United States Army in the Korean War, Department of the Army, ISBN 978-0-16-001918-0, archived from the original on 2019-10-18, retrieved 2010-12-22

- Catchpole, Brian (2001), The Korean War, Robinson Publishing, ISBN 978-1-84119-413-4

- Ecker, Richard E. (2004), Battles of the Korean War: A Chronology, with Unit-by-Unit United States Casualty Figures & Medal of Honor Citations, McFarland & Company, ISBN 978-0-7864-1980-7

- Fehrenbach, T.R. (2001), This Kind of War: The Classic Korean War History – Fiftieth Anniversary Edition, Potomac Books Inc., ISBN 978-1-57488-334-3

- Gugeler, Russell A. (2005), Combat Actions in Korea, University Press of the Pacific, ISBN 978-1-4102-2451-4

- Stewart, Richard W. (2005), American Military History Volume II: The United States Army in a Global Era, 1917–2003, Department of the Army, ISBN 978-0-16-072541-8

- Varhola, Michael J. (2000), Fire and Ice: The Korean War, 1950–1953, Da Capo Press, ISBN 978-1-882810-44-4

- 강은나래 (2011-10-04), "<'포화 속으로' 학도병들..61년 만의 군번 수여식>", Yonhap News (in Korean), archived from the original on 2017-09-27, retrieved 2011-12-09