생물결정화

Biocrystallization

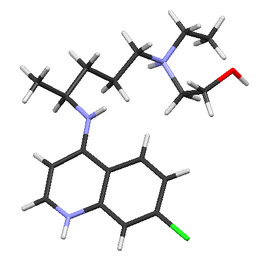

생물분자화란 유기 분자로부터 생명체가 결정체를 형성하는 것이다.[1] 이것은 스트레스 반응일 수도 있고, 폐기물 화합물을 처리하는 과정과 같은 신진대사의 정상적인 부분일 수도 있고, 병리학일 수도 있다. 템플릿 매개 결정화는 체외 결정과는 질적으로 다르다. 생물분해 억제제는 리디아스에 대한 약물 설계 노력과 혈액에 의존하는 병원균에 대한 관심사인데, 이들 유기체들 중 다수가 헤미를 안전하게 처리하기 위해 이 과정을 사용하기 때문이다.

DNA

| 관련 시리즈의 일부 |

| 생물유민화 |

|---|

|

심한 스트레스 조건 하에서 대장균 박테리아는 DNA를 결정 구조 내에 격리시켜 손상으로부터 보호한다.[2] 이 과정은 스트레스 반응 단백질 Dps에 의해 매개되며, 박테리아가 산화 스트레스, 열 충격, 자외선, 감마선, pH의 극한과 같은 다양한 공격으로부터 살아남을 수 있게 한다.[3][4]

헤메

혈액을 공급하는 유기체는 헤모글로빈을 소화하고 많은 양의 자유 독성 헤미를 방출한다. 이 분자에 의한 파괴를 피하기 위해 기생충은 헤메를 생화학시켜 헤모조인을 형성한다.[5] 현재까지 혈인 폐기의 유일한 특징은 색소 헤모조인이다. 헤모조인은 정의상 광물이 아니므로 생물유민화에 의해 형성되지 않는다. 헤메 바이오스트리탈라이징은 플라모듐, 로드니우스, 시스토소마 등 의학적 중요성이 큰 혈액 공급 유기체에서 발견되었다. 헤메 바이오크리스탈라이징은 클로로킨과 같은 퀴놀린 항말리듬에 의해 억제된다.

헤메 생화학분석을 목표로 하는 것은 약의 대상이 말라리아 기생충에 매우 구체적이고, 기생충의 유전적 통제 밖이기 때문에 말라리아 약물 개발의 가장 유망한 방법 중 하나로 남아 있다.

리티아시스

리티아시스(돌의 형성)는 세계적인 인간 건강 문제다. 돌은 비뇨기와 위장술 모두에서 형성될 수 있다. 돌의 형성과 관련된 것은 결정의 형성이며, 이는 관절(예: 통풍)과 내장에서 발생할 수 있다.[6]

참고 항목

참조

- ^ Kachroo AH (December 2004). "Order in stress - lessons from the inanimate world" (PDF). Journal of Biosciences. 29 (4): 369–72. doi:10.1007/bf02712104. PMID 15625389. S2CID 13401792.

- ^ Wolf SG, Frenkiel D, Arad T, Finkel SE, Kolter R, Minsky A (July 1999). "DNA protection by stress-induced biocrystallization". Nature. 400 (6739): 83–5. Bibcode:1999Natur.400...83W. doi:10.1038/21918. PMID 10403254. S2CID 204994265.

- ^ Nair S, Finkel SE (July 2004). "Dps Protects Cells against Multiple Stresses during Stationary Phase". J. Bacteriol. 186 (13): 4192–8. doi:10.1128/JB.186.13.4192-4198.2004. PMC 421617. PMID 15205421.

- ^ Frenkiel-Krispin, D.; Minsky, A. (2002). "Biocrystallization: A last-resort survival strategy in bacteria". ASM News. 68 (6). Archived from the original on 2011-07-25. Retrieved 2008-05-05.

- ^ Hempelmann E, Marques HM (September 1994). "Analysis of malaria pigment from Plasmodium falciparum". J Pharmacol Toxicol Methods. 32 (1): 25–30. doi:10.1016/1056-8719(94)90013-2. PMID 7833503.

- ^ Porena M, Guiggi P, Micheli C (2007). "Prevention of stone disease". Urol. Int. 79: 37–46. doi:10.1159/000104440. PMID 17726351. S2CID 8068808.