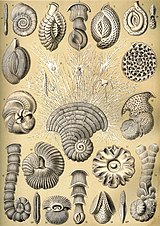

포라미니페라 검사

Foraminifera testForaminiferal test는 Foraminifera의 시험이다.

포라미니페라(약칭 포람)는 단세포 포식자 양성자로, 대부분 해양성이며, 보통 껍질로 보호된다. 이러한 쉘은 단일 챔버로 되어 있거나 여러 개의 상호연결된 챔버를 가지고 있을 수 있다. 셀룰러 기계는 쉘 안에 포함되어 있다. 포라미니페라의 생물학에 대한 테스트가 너무 중요해서 그룹의 학명을 제공하는데, 포라미페라, 라틴어로 "홀 비어러"는 다챔버종에서 껍질의 방을 연결하는 모공을 가리킨다.

용해성 테스트는 보통 탄산칼슘(CaCO

3)의 한 형태인 석회암으로 만들어지지만, 때로는 아라곤이트, 아글루티드 침전물 입자, 치톤 또는 실리카의 (레이얼리)로 만들어지기도 한다.[1] 다른 포미니페라들은 전체적으로 검사가 부족하다.[2]

5만 종 이상이 인정되는데, 모두 생활(6,700~1만 종)[3][4]과 화석(4만 종)이다.[5][6] 그들은 보통 크기가 1mm 미만이지만, 어떤 종은 20cm까지 가장 큰 종이다.[7] 대부분의 포람은 구부러졌지만 약 40종의 현존하는 종은 플랑크다.[8] 대부분의 유기물 실험의 딱딱한 성질은 우수한 화석 기록으로 이어지고, 그것들은 과거의 기후와 환경에 대한 정보를 유추하기 위해 널리 연구되고 있다.[9]

| 관련 시리즈의 일부 |

| 생물유민화 |

|---|

|

| 외부 영상 | |

|---|---|

배경

유기농 검사는 그 안에 있는 유기체를 보호하는 역할을 한다. 일반적으로 단단하고 내구성이 강한 구조 때문에(다른 양성자에 비해) 포아미니페라 테스트는 그룹에 대한 과학적 지식의 주요 원천이다.

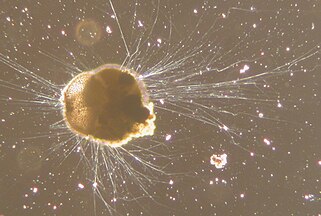

세포질이 밖으로 뻗어나갈 수 있는 시험의 개구부를 개구부라고 한다.[10] 외관으로 이어지는 1차 개구부는 둥글고, 초승달 모양, 슬릿 모양, 후드 모양, 방사형(별 모양), 덴드리틱(지장) 등 다양한 종에서 다양한 형태를 취한다. 일부 포라미네라균은 "발톱"이 있거나, 플랜지가 있거나, 또는 누공이 있는 일차적 개구부를 가지고 있다. 1차 조리개 또는 배수가 하나만 있을 수 있으며, 다수가 있을 경우 군집화되거나 적도일 수 있다. 1차 조리개 외에 많은 포라미페라에는 보조 조리개가 있다. 이것들은 유물 구멍(이전의 성장 단계로부터의 1차 구멍) 또는 독특한 구조로 형성될 수 있다.

시험 모양은 여러 가지 포아미니페라 사이에서 매우 가변적이다. 그것들은 단일 챔버(단안경) 또는 다중 챔버(다중 안경)일 수 있다. 다안경 형태에서는 유기체가 성장함에 따라 새로운 챔버가 추가된다. 다양한 시험 형태는 나선형, 직렬형, 밀리올린을 포함한 단안형과 다안형 모두에서 발견된다.[11]

많은 포아미니페라들은 그들의 실험에서 대공간과 소공간을 가진 개인들과 함께 이형성을 보인다. 이 이름들은 전체 유기체의 크기를 가리키는 것으로 받아들여서는 안 되며, 오히려 첫 번째 실의 크기, 즉 프로로쿨루스를 가리킨다. 화석으로서의 실험은 에디아카란 시대로 아주 먼 옛날부터 알려져 있으며, 많은 해양 퇴적물이 주로 화석으로 구성되어 있다.[12] 예를 들어, 이집트의 피라미드를 구성하는 석회암은 거의 전적으로 nummulatic benthic foraminifera로 구성되어 있다.[13] 산호초는 연간 약 4300만 톤의 탄산칼슘을 발생시키는 것으로 추정된다.[14]

유전학 연구는 알몸 아메바 레티쿨로믹사와 특이한 유전생식동물을 검사하지 않은 포아미니퍼로 확인했다. 몇몇 다른 아메보이드들은 망막성 유사포도증을 생성하며, 이전에는 포람과 함께 그라눌로레티쿨로사(Granuloreticulosa)로 분류되었지만, 이것은 더 이상 자연적인 집단으로 간주되지 않으며, 현재 대부분은 세르코조아 사이에 놓여 있다.[15]

구성

이들의 시험 형식과 구성은 포람을 식별하고 분류하는 주요 수단이다. 대부분 탄산칼슘으로 구성된 석회암 검사를 분비한다.[16] 석회암 검사는 종에 따라 아라곤산염 또는 석회암으로 구성될 수 있다. 석회암 검사 중 높은 비율 또는 낮은 비율의 마그네슘 대체물을 포함할 수 있다.[17] 그 테스트는 유기질 매트릭스를 포함하고 있는데, 때때로 화석 표본으로부터 회복될 수 있다.[17]

일부 연구에서는 포아미노페라에서 동소포화물의 양이 많으며, 아글루트화 포아미노페라나 석회화 포아미노페라 어느 것도 단세포 그룹을 형성하지 않는다고 제시한다.[18]

부드러운

일부 포람에서 테스트는 유기 물질, 일반적으로 단백질 텍틴으로 구성될 수 있다. 텍틴 벽에는 표면에 침전물 입자가 느슨하게 부착되어 있을 수 있다.[11] 포람 레티쿨로믹사는 세포벽이 막으로 되어 있을 뿐, 전체적으로 테스트가 부족하다.[2] 유기벽 포람은 전통적으로 "알로그로미드"로 분류되어 왔지만, 유전자 연구는 이것이 자연적인 그룹을 구성하지 않는다는 것을 밝혀냈다.[18]

아글루티드

다른 포람은 단백질(콜라겐 관련성), 탄산칼슘 또는 산화철(III)에 의해 함께 시멘딩된 작은 침전물 조각으로 만들어진 테스트를 한다.[11][19] 과거에는 이러한 형태들이 단일 챔버형 "아스트러히즈"와 다중 챔버형 텍스트로 함께 분류되었다. 그러나 최근의 유전자 연구는 "아스트루히즈"가 자연적인 그룹을 형성하지 않고 대신 포람 나무의 넓은 기초를 형성한다는 것을 시사한다.[18]

글로보탈라메아의 다른 살아있는 구성원과 달리, 텍스트형 포아미니페라에는 아글루티드 테스트가 있지만, 이 테스트의 곡물은 석회암 시멘트로 굳어져 있다. 이 석회암 시멘트는 다른 글로보탈라메인에서와 비슷한 작은 입상 나노그레인(<100nm)으로 구성되어 있다. 이 테스트들은 또한 많은 모공을 가지고 있을 수 있으며, 또 다른 특징으로 글로보탈라메아와 결합한다.[20]

아글루틴 포아미노피라는 어떤 입자를 껍질에 포함시키는지에 대해 선택적일 수 있다. 어떤 종들은 특정한 크기와 종류의 암석 입자를 선호하고, 다른 종들은 특정한 생물학적 물질에 우선한다. 어떤 종류의 포라미페라균은 그들의 테스트를 형성하기 위해 우선적으로 응고된 코콜리스를 사용한 것으로 알려져 있다. 다른 종들은 우선 에치노데름 판, 디아톰 또는 심지어 다른 포아미니페라균들의 테스트를 이용한다.[21]

포라미니페라 스피쿨로시폰은 유기 시멘트를 이용해 실리카 스펀지 스피치를 우선시하며, 'stalk'에 긴 스피치를, 'bulb'에 짧은 스피치를 사용해 형태에 강한 선택성을 보인다. 그것은 그 가성비를 연장하여 먹이를 잡는 것뿐만 아니라, 그 가성비의 범위를 넓히는 것뿐만 아니라, 그 가성비를 해저에서 끌어올리는 수단으로도 이용된다고 생각된다.[19]

이형생식물의 응고 테스트는 그 어떤 포라미페라 중에서 가장 큰 것으로, 지름이 최대 20 cm에 이른다. "이물질의 착용자"라는 뜻의 "xenophophore"라는 이름은 이 중독성 있는 습관을 가리킨다. 제노소포체는 63~500µm 사이의 침전물 알갱이를 선택적으로 흡수하여 더 큰 조약돌과 미세한 실트를 피한다. 침전물의 종류는 입자 타입이 우선 황화물, 산화물, 화산유리, 특히 더 작은 포아미니페라 검사를 포함하기 때문에 입자가 응고되는 강한 요인으로 보인다. 지름이 1.5cm인 이종생식물은 전혀 검사하지 않고 완전히 벌거벗은 상태로 기록되어 있다.[22]

석회질의

석회암 검사를 받은 포아미니페라 중에서 몇 가지 다른 석회암 결정 구조가 발견된다.

도자기

밀리오리다에서는 도자기 벽이 발견된다. 이들은 외측과 내측 석회 안감(각각 "엑스트라도스"와 "인트라도스")으로 구성된 고마그네슘 석회석과 두툼한 중심층을 형성하는 임의의 방향의 바늘 모양의 석회석 결정("포르셀레인")으로 구성된다. 유기적인 안감 또한 존재한다. 외부 표면에는 구멍이 뚫린 구조물이 있을 수 있지만 구멍이 뚫린 것은 아니다. "Cornuspirid" miliolids는 확실히 인도품이 부족한 것 같다.[23][24][20]

모노크리스탈린

스피릴리닌은 전통적으로 "모노크리스탈린" 시험 구조로 설명되어 왔다. 그러나 이러한 테스트는 여전히 잘 이해되지 않고 제대로 설명되지 않는다. 일부 "모노크리스탈린" 스피릴린으로 추정되는 사람들은 전자현미경을 스캔하여 관찰했을 때 실제로 아주 작은 결정체의 모자이크로 구성된 실험을 하는 것으로 밝혀졌다. Patellina sp.의 SEM 관찰은 표면의 갈라진 면과 함께 정말로 단결정 테스트가 존재할 수 있음을 시사한다.[20]

파이버 번들

라게니드 테스트는 수십 마이크로미터 길이에 이를 수 있는 "파이버 번들"로 구성되며, 각 "번들"은 단일 캘커타이트 결정으로 형성되고, 단면으로 삼각형이며, 중앙에 모공을 가지고 있다(테스트 침적의 아르트펙트라고 생각됨). 파이버 번들의 "코인" 구조에 부착된 내부 유기층도 있다. 결정구조가 다른 석회화포라미페라와는 확연히 다르기 때문에 석회화 시험의 별도 진화를 나타내는 것으로 생각된다. 후추의 정확한 광물화 과정은 여전히 불분명하다.[24]

히알린

Rotaliid tests는 "hyaline"으로 묘사된다. 그것들은 시험의 외부 표면에 수직인 C-축으로 위치한 저-고-마그네슘 석회석 "나노그레인"으로 형성된다. 또한, 이러한 나노크레인은 행, 열 또는 번들과 같은 더 높은 수준의 구조를 가질 수 있다.[20] 시험벽은 특징적으로 빌라멜라(2층)이며 모공이 작은 전체로 구멍이 뚫려 있다. 시험 벽의 바깥쪽 석회암 층은 "외측 라미나"로, 안쪽 석회암 층은 "내측 라이닝"으로 언급된다. 이는 시험 아래의 유기적 내부 라이닝과 혼동되지 않아야 한다. 바깥쪽 라미나와 안쪽 안감 사이에 샌드위치처럼 끼워져 있는 것이 두 가지를 가르는 단백질 층인 '중간층'이다. 중위층은 상당히 가변적이다. 종에 따라 잘 정의될 수 있는 반면 다른 종에서는 뚜렷하게 묘사되지 않는다. 일부 제네라는 중앙층 내에 침전물 입자를 포함할 수 있다.[11][25][24]

현재 간결한 푸슐리네이드들은 전통적으로 선호되는 방향과 거의 시멘트가 없는 균질 마이크로 그랜지컬 결정의 테스트를 받는 데 있어서 독특한 것으로 여겨져 왔다. 그러나 2017년 한 연구에서는 미립자 구조로 추정되는 것이 실제로 화석의 측광학적 변형의 결과였고, 그 대신 불변 푸슐린화 테스트가 히알린 구조를 가지고 있다는 사실을 밝혀냈다. 이는 이 그룹이 글로보탈라메아에 소속되어 있음을 시사한다.[26]

로버트니드는 구멍이 있는 아라곤성 테스트를 한다. 이는 나노그레인에서 형성된다는 점에서 로탈리이드의 테스트와 유사하지만, 구성과 잘 구성된 주상 영역을 가지고 있다는 점에서 차이가 있다. 초기 플랑크토닉 포람은 아라곤틱 테스트가 있었기 때문에, 이것은 글로비게리넌스의 가까운 친척이 아니라 로베르티니다 내 플랑크토닉 라이프스타일의 별개의 진화를 나타내는 것일 수 있다고 제안되었다.[20]

스피쿨스

카터리나(Carterina)와 자니네티야(Zaninettia)를 포함한 카터니드(Carterinids)는 테스트의 독특한 결정 구조를 가지고 있어 오랫동안 분류를 복잡하게 했다. 이 속에서의 테스트는 유기질 매트릭스와 결합되고 유기 물질의 "블럽"을 포함하는 저마그네슘 석회질의 스피쿨로 구성된다. 이는 일부 연구자들이 이 테스트를 아글루트화해야 한다고 결론내리게 했다. 그러나 생명연구는 응집체를 발견하지 못했고, 실제로 침전물 입자가 축적되지 않는 인공 기질에서 그 속은 발견되었다.[27] 2014년 유전자 연구에서는 카트리노이드들이 글로보탈라메아 내에서 독립된 혈통임을 밝혀냈고, 같은 지역에서 채취한 카트리나와 자니네티아의 표본들(카트리나의 경우 외형, 자니네티아의 경우 둥근 직사각형) 사이에 스피큘 모양의 차이가 일정하게 나타나면서 스피쿨이 분비된다는 생각을 뒷받침했다.[28]

규산염

한 종류인 밀리아멜로스는 오팔린 실리카로 만들어진 비강제 시험을 가지고 있다.[29] 그것은 전형적인 밀리오리드들의 도자기 시험과 모양과 구조가 비슷하다; 그 시험은 내부와 외부의 유기층뿐만 아니라 긴 생강봉으로 만들어진 중간 실리카 층으로 구성되어 있다. 이 실리카 층은 외부, 중간 및 내부 서브유닛으로 더욱 나뉘며, 외부 서브유닛과 내부 서브유닛은 각각 약 0.2 μm 두께이며 긴 축이 시험 표면에 평행한 실리카봉의 하위 평행을 이루는 시트로 구성된다. 중간 단위는 두께가 약 18μm이며, 개방된 공간에 유기성분이 없는 실리카봉의 3차원 격자로 구성된다. 초저구조를 보면, 평균적으로 막대기가 두 배 이상 길고 두껍다는 점, 밀리아멜로스의 막대기가 고체보다는 속이 비어 있다는 점, 그리고 물론 석회암보다는 실리카테스트를 한다는 점에서 밀리오리드와는 차이가 있다.[30]

시험벽구축

분비시험이 있는 경우, 광합성 시험의 벽은 비람성 또는 항성일 수 있다.

카터니이다, 스피릴린리다, 밀리오리다와 같은 일부 포라미네라에서 비라멜라성 벽이 발견된다. 이러한 형태에서 새로운 챔버의 분비는 이전 챔버에 대한 더 이상의 침전과는 관련이 없다. 이와 같이 시험에는 석회암 층의 관련 레이어링이 없다.[25]

성층 벽이 있는 포라미네라에서, 새로운 방의 증착은 이전에 형성된 챔버 위에 층층이 쌓이는 것과 동반된다. 이 층은 이전의 모든 챔버를 덮을 수도 있고, 일부 챔버만 덮을 수도 있다. 이 층들은 2차 라멜레라고 알려져 있다.

성벽을 가진 포라미페라는 단성벽을 가진 것과 성벽을 가진 것으로 더 세분될 수 있다. 단층 포아미나미페라(Monolamellar foraminifera)는 단일층으로 구성된 시험벽을 분비하는 반면, 빌라멜라 포아미노페라(Bilamellar foraminifera)의 벽은 유기적인 "중층층층"으로 이중 층을 이루고 있으며, 때로는 침전물 입자를 함유하기도 한다. 빌라멜라포라미페라의 경우, 외부층을 "외측 라멜라"라고 하고, 내부층을 "내측 라이닝"이라고 한다. 모놀람성 포람은 라게니다를 포함하며 빌람성 형태는 로탈리이다(주요 플랑크톤 부분군, 글로비게리나 포함)를 포함한다.[25]

빌라멜라 시험벽은 추가로 셉탈 플랩(이전에 분비된 셉텀을 덮는 시험벽 층)이 있는 벽과 셉탈 플랩이 부족한 벽으로 나눌 수 있다. 중격 플랩은 빌라멜라 벽이 있는 것을 제외한 어떤 포아미나페라에도 존재하는 것으로 알려져 있지 않다.

중격 플랩의 존재는 항상은 아니지만 종종 상호안경 공간의 존재와 관련이 있다. 이름에서 알 수 있듯이, 이 공간은 챔버 사이에 위치한 작은 공간이다. 이 공간은 시험의 외부 표면의 일부를 형성하고 개방될 수 있다. 또는 빈 공간을 형성하기 위해 밀폐될 수 있다. 공백을 둘러싸는 층은 다른 성장에서 라멜레의 다른 부분으로부터 형성되며, 시험을 강화하기 위해 밀폐된 상호간 공간의 독립적 진화를 암시한다.[25]

먹이를 잡기 위한 세밀한 엑토플라즘을 스트리밍하는 살아있는 암모니아 테피다

참조

- ^ Kennett, J.P.; Srinivasan, M.S. (1983). Neogene planktonic foraminifera: a phylogenetic atlas. Hutchinson Ross. ISBN 978-0-87933-070-5.

- ^ a b Pawlowski, Jan; Bolivar, Ignacio; Fahrni, Jose F.; Vargas, Colomban De; Bowser, Samuel S. (1999). "Molecular Evidence That Reticulomyxa Filosa Is A Freshwater Naked Foraminifer". Journal of Eukaryotic Microbiology. 46 (6): 612–617. doi:10.1111/j.1550-7408.1999.tb05137.x. ISSN 1550-7408. PMID 10568034. S2CID 36497475.

- ^ Pawlowski, J.; Lejzerowicz, F.; Esling, P. (2014-10-01). "Next-Generation Environmental Diversity Surveys of Foraminifera: Preparing the Future". The Biological Bulletin. 227 (2): 93–106. doi:10.1086/BBLv227n2p93. ISSN 0006-3185. PMID 25411369. S2CID 24388876.

- ^ 앨드, S.M. 외 (2007) 원자의 다양성, 명명법, 분류법, 시스템 Biol. 56(4), 684–689, DOI: 10.1080/10635150701494127.

- ^ Pawlowski, J, Lejzerowicz, F, & Esling, P. (2014) 차세대 환경다양성 조사: 미래 준비. 생물학 게시판, 227(2), 93-106.

- ^ "World Foraminifera Database".

- ^ Marshall M (3 February 2010). "Zoologger: 'Living beach ball' is giant single cell". New Scientist.

- ^ Hemleben, C.; Anderson, O.R.; Spindler, M. (1989). Modern Planktonic Foraminifera. Springer-Verlag. ISBN 978-3-540-96815-3.

- ^ 와실리프, 매기(2006) "플랑크톤 - 동물 플랑크톤", 티아라 - 뉴질랜드 백과사전 접속: 2019년 11월 2일.

- ^ Lana, C (2001). "Cretaceous Carterina (Foraminifera)". Marine Micropaleontology. 41 (1–2): 97–102. Bibcode:2001MarMP..41...97L. doi:10.1016/S0377-8398(00)00050-5.

- ^ a b c d Saraswati, Pratul Kumar; Srinivasan, M. S. (2016), Saraswati, Pratul Kumar; Srinivasan, M.S. (eds.), "Calcareous-Walled Microfossils", Micropaleontology: Principles and Applications, Springer International Publishing, pp. 81–119, doi:10.1007/978-3-319-14574-7_6, ISBN 978-3-319-14574-7

- ^ Kontorovich, A. E.; Varlamov, A. I.; Grazhdankin, D. V.; Karlova, G. A.; Klets, A. G.; Kontorovich, V. A.; Saraev, S. V.; Terleev, A. A.; Belyaev, S. Yu.; Varaksina, I. V.; Efimov, A. S. (2008-12-01). "A section of Vendian in the east of West Siberian Plate (based on data from the Borehole Vostok 3)". Russian Geology and Geophysics. 49 (12): 932–939. Bibcode:2008RuGG...49..932K. doi:10.1016/j.rgg.2008.06.012. ISSN 1068-7971.

- ^ 포라미니페라: 2007년 9월 20일 런던대학 공부사

- ^ Langer, M. R.; Silk, M. T. B.; Lipps, J. H. (1997). "Global ocean carbonate and carbon dioxide production: The role of reef Foraminifera". Journal of Foraminiferal Research. 27 (4): 271–277. doi:10.2113/gsjfr.27.4.271.

- ^ Adl, S. M.; Simpson, A. G. B.; Farmer, M. A.; Anderson; et al. (2005). "The new higher level classification of Eukaryotes with emphasis on the taxonomy of Protists". Journal of Eukaryotic Microbiology. 52 (5): 399–451. doi:10.1111/j.1550-7408.2005.00053.x. PMID 16248873. S2CID 8060916.

- ^ Sen Gupta, Barun K. (1982). "Ecology of benthic Foraminifera". In Broadhead, T.W. (ed.). Foraminifera: notes for a short course organized by M.A. Buzas and B.K. Sen Gupta. Studies in Geology. Vol. 6. University of Tennessee, Dept. of Geological Sciences. pp. 37–50. ISBN 978-0910249058. OCLC 9276403.

- ^ a b Sen Gupta, Barun K. (2003), "Systematics of moder Foraminifera", in Sen Gupta, Barun K. (ed.), Modern Foraminifera, Springer Netherlands, pp. 7–36, doi:10.1007/0-306-48104-9_2, ISBN 978-0-306-48104-8

- ^ a b c Pawlowski, Jan; Holzmann, Maria; Tyszka, Jarosław (2013-04-01). "New supraordinal classification of Foraminifera: Molecules meet morphology". Marine Micropaleontology. 100: 1–10. Bibcode:2013MarMP.100....1P. doi:10.1016/j.marmicro.2013.04.002. ISSN 0377-8398.

- ^ a b Maldonado, Manuel; López-Acosta, María; Sitjà, Cèlia; Aguilar, Ricardo; García, Silvia; Vacelet, Jean (2013-06-10). "A giant foraminifer that converges to the feeding strategy of carnivorous sponges: Spiculosiphon oceana sp. nov. (Foraminifera, Astrorhizida)". Zootaxa. 3669 (4): 571–584. doi:10.11646/zootaxa.3669.4.9. hdl:10261/92975. ISSN 1175-5334. PMID 26312358.

- ^ a b c d e Dubicka, Zofia (2019). "Chamber arrangement versus wall structure in the high-rank phylogenetic classification of Foraminifera". Acta Palaeontologica Polonica. 64. doi:10.4202/app.00564.2018. ISSN 0567-7920.

- ^ Thomsen, Erik; Rasmussen, Tine L. (2008-07-01). "Coccolith-Agglutinating Foraminifera from the Early Cretaceous and How They Constructed Their Tests". Journal of Foraminiferal Research. 38 (3): 193–214. doi:10.2113/gsjfr.38.3.193. ISSN 0096-1191.

- ^ Levin, Lisa A.; Thomas, Cynthia L. (1988-12-01). "The ecology of xenophyophores (Protista) on eastern Pacific seamounts". Deep Sea Research Part A. Oceanographic Research Papers. 35 (12): 2003–2027. Bibcode:1988DSRA...35.2003L. doi:10.1016/0198-0149(88)90122-7. ISSN 0198-0149.

- ^ Jain, Sreepat (2020), Jain, Sreepat (ed.), "Benthic Foraminifera", Fundamentals of Invertebrate Palaeontology: Microfossils, Springer Geology, New Delhi: Springer India, pp. 171–192, doi:10.1007/978-81-322-3962-8_9, ISBN 978-81-322-3962-8

- ^ a b c d Dubicka, Zofia; Owocki, Krzysztof; Gloc, Michał (2018-04-01). "Micro- and Nanostructures of Calcareous Foraminiferal Tests: Insight from Representatives of Miliolida, Rotaliida and Lagenida". Journal of Foraminiferal Research. 48 (2): 142–155. doi:10.2113/gsjfr.48.2.142. ISSN 0096-1191.

- ^ a b c d Hansen, Hans Jørgen (2003), Sen Gupta, Barun K. (ed.), "Shell construction in modern calcareous Foraminifera", Modern Foraminifera, Dordrecht: Springer Netherlands, pp. 57–70, doi:10.1007/0-306-48104-9_4, ISBN 978-0-306-48104-8

- ^ Dubicka, Zofia; Gorzelak, Przemysław (2017-11-09). "Unlocking the biomineralization style and affinity of Paleozoic fusulinid foraminifera". Scientific Reports. 7 (1): 15218. Bibcode:2017NatSR...715218D. doi:10.1038/s41598-017-15666-1. ISSN 2045-2322. PMC 5680253. PMID 29123221.

- ^ Machado, Altair; Barros, Facelucia (2013-01-08). "The occurrence of Carterina spiculotesta (Carter, 1877) on an artificial substrate". Check List. 9 (4): 813–814. doi:10.15560/9.4.813. ISSN 1809-127X.

- ^ Pawlowski, Jan; Holzmann, Maria; Debenay, Jean-Pierre (2014-10-01). "Molecular Phylogeny of Carterina Spiculotesta and Related Species from New Caledonia". Journal of Foraminiferal Research. 44 (4): 440–450. doi:10.2113/gsjfr.44.4.440. ISSN 0096-1191.

- ^ Sen Gupta, Barun K. (2002). Modern Foraminifera. Springer. p. 16. ISBN 978-1-4020-0598-5.

- ^ Resig, J; Lowenstam, H; Echols, R; Weiner, S (1980). "An extant opaline foraminifer: test ultrastructure, mineralogy, and taxonomy". Special Publications of the Cushman Foundation for Foraminiferal Research. 19: 205–214.

- ^ Favulina 육각형 유럽 지질학 연합, 2020년 11월 9일.

- ^ 포라미니페라: 런던 대학의 공부 역사. 검색됨: 2019년 11월 18일.