포르텔사우루스

Portellsaurus| 포르텔사우루스 시간 범위:, 130–129 엄마 PreꞒ Ꞓ OSDCPTJKPg N↓Barremian. | |

|---|---|

| |

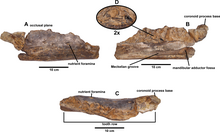

| Holotype 아래 턱 뼈 발생 | |

| 과학적 분류 | |

| 킹덤: | 애니멀리아 |

| 망울: | 코다타 |

| 계통 군: | 공룡류 |

| 순서: | †조반목 |

| 클래드: | †Ornithopoda |

| 계통 군: | †해드로사우루스목 |

| 슈퍼 패밀리: | †하드로사우루아상과 |

| 속: | †포르텔사우루스 Santos-Cubedo(알.,, 2021년까지 |

| 종: | †P. sosbaynati |

| 이항 이름 | |

| †Portellsaurus sosbaynati Santos-Cubedo(알.,, 2021년까지 | |

hadrosauroid 공룡의 하부 백악기 Margas 드 Mirambell 형성 스페인의 Portellsaurus(의미"Portell는")은 유인원 속이다.그 종 한가지는 하나의 종, Portellsaurus sosbaynati의 일부를 오른쪽 dentary에서가 포함되어 있다.[1]

디스커버리호와 명명

Portellsaurus 1998년 미구엘 과르디올라, 주제프 훌리안 Yuste와 SilviaFabregat에 의해 마스 드 Curolles 가까운 곳에서 발견되었다.는 제네릭 이름, Portellsaurus, Portell 드 Morella이 holotype 복구된 고장에서며, 그 구체적인 이름, sosbaynati, 비센테 Sos Baynat, 처음으로 과학자는 스페인 지질학자 Universitat Jaume, 난"닥터 Honoris Causa"로 칭송 받는 것을 말한다 온다.[1]

설명

Portellsaurus이 거의 전적, MQ98-II-1는 Colección Museográfica 드 Cinctorres 카스테욘에 저장된다 치골에서 알려져 있다.

Portellsaurus 다른 styracosternans에서 두 독특한 형상의 소유:배쪽 가장자리를 따라는 오훼 돌기, convergently 알티 리누스와 Sirindhorna에서 발견된 기지 바로 아래 급증의 부재 및 깊은 타원형 구멍의톤 아래의 아래 턱의 내전근 fossa한복판에 앞을 통해 구별할 수 있그는eleventh-twelfth 치아 위치.이 충치는 내부적으로 dentary의 마지막 양분 foramina와 연결된다.[1]

분류

산토스-쿠베도 외 연구진은 이구아노돈 갈벤시스의[2] 재방출에 사용된 데이터세트를 기반으로 계통생리학적 분석을 수행했고, 하드로모프 해도로사우루스 유도체로 회수된 포르텔사우루스(Portellsaurus)를 복원했다.아래는 분석 결과 50%의 다수 의견수렴도 입니다.[1]

| 안킬로폴렉시아 |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

참조

- ^ a b c d Santos-Cubedo, Andrés; de Santisteban, Carlos; Poza, Begoña; Meseguer, Sergi (2021-07-07). "A new styracosternan hadrosauroid (Dinosauria: Ornithischia) from the Early Cretaceous of Portell, Spain". PLOS ONE. 16 (7): e0253599. Bibcode:2021PLoSO..1653599S. doi:10.1371/journal.pone.0253599. ISSN 1932-6203. PMC 8262792. PMID 34232957.

- ^ Verdú, Francisco Javier; Royo-Torres, Rafael; Cobos, Alberto; Alcalá, Luis (2018-05-19). "New systematic and phylogenetic data about the early Barremian Iguanodon galvensis (Ornithopoda: Iguanodontoidea) from Spain". Historical Biology. 30 (4): 437–474. doi:10.1080/08912963.2017.1287179. ISSN 0891-2963. S2CID 89715643.