콜레라 전염병 1961-1991년

1961–1975 cholera pandemic| 콜레라 전염병 1961-1991년 | |

|---|---|

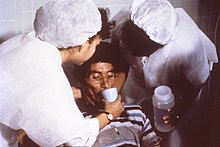

콜레라복수 간호사 | |

| 병 | 콜레라 |

| 박테리아 변종 | 비브리오콜레라 생물타입 엘 토르 |

| 위치 | 아시아, 아프리카, 유럽, 아메리카 |

| 첫 발병 | 술라웨시 남부의 마카사르 |

| 도착일자 | 1961 |

| 확정사례 | 1,126,229 |

1961-1975년 콜레라 전염병(일명 제7차 콜레라 전염병)은 콜레라의 7번째 주요 발생으로, 주로 1961년부터 1975년까지 발생했으며, 관련된 변종은 현재까지도 계속되고 있다.[1]엘 토르라는 변종을 기반으로 한 이 유행병은 1961년 인도네시아에서 시작되어 1963년 동파키스탄(현재의 방글라데시)으로 확산되었다.[2]그 후 1964년에 인도로 갔고, 1966년에는 소련이 그 뒤를 이었다.1970년 7월 오데사에서 발병이 있었고 1972년 바쿠에서 발병이 있었다는 보고가 있었지만 소련은 이 정보를 탄압했다.[2]1973년 북아프리카에서 이탈리아에 도착했다.일본과 남태평양은 1970년대 후반까지 몇 건의 발병이 있었다.[2]1971년 전 세계적으로 보고된 건수는 15만5000건이었다.1991년에는 57만 명에 달했다.[1]질병의 확산은 현대적인 교통과 대량 이주에 의해 도움을 받았다.그러나 정부가 현대적인 치료와 예방 조치를 시작하면서 사망률은 현저하게 떨어졌다.통상적인 사망률 50%는 1980년대에는 10%로, 1990년대에는 3% 미만으로 떨어졌다.[1]

1991년, 그 변종은 라틴 아메리카에서 다시 나타났다.그것은 페루에서 시작되었는데, 그곳에서 약 1만 명의 사람들이 죽었다.[3]연구는 그 변종의 기원을 7번째 콜레라 전염병으로 추적했다.[4]이 변종이 오염된 물에서 아시아를 거쳐 중남미로 유입된 것으로 추정됐지만, 중남미에서 채취한 샘플과 아프리카에서 채취한 샘플은 동일한 것으로 밝혀졌다.[5]

20세기에 병원체가 전 세계에 급속도로 전파된 것은 주요 거점인 벵골만(Bengal Bay)이 질병이 확산된 주요 거점인 데 기인할 수 있다.

이 유행병은 두 시기로 분류할 수 있다.1주기(1961~1969년) 동안 아시아 24개국이 콜레라 환자 41만9968명을 신고했다.Period 2(1970–1975)에서 아시아, 아프리카, 유럽 및 아메리카의 73개국이 706,261건의 사례를 보고했다.[6]콜레라는 박테리아 V.콜레라에 오염된 음식이나 식수로 인해 발생한다.어린이와 성인 모두에게 영향을 미쳐 탈수증으로 심한 묽은 설사를 일으킨다.

소개

콜레라는 비브리오콜레라에 오염된 음식이나 물을 섭취함으로써 발생하는 급성 설사 감염이다.가장 일반적으로 음식이나 물의 오염은 배변 물질을 통해 발생하며, 배변-구강 경로를 통해 감염이 확산된다.콜레라 역시 생조개를 잡아먹어 발병하는 것으로 밝혀졌다.감염 후 12시간에서 5일 사이에 증상이 나타나지만, 감염자의 10%만이 심한 설사와 구토, 다리 경련 증상을 보인다.[7]콜레라는 대변 검사나 직장 면봉을 통해 진단되며, 치료는 구강 수분 보충 용액(ORS)의 형태를 취한다.ORS는 소장에서 나트륨 흡수량을 극대화하기 위해 등극 농도의 나트륨과 포도당을 활용하고 유체 손실을 주의 깊게 대체한다.[8]심한 경우 체액의 급격한 손실은 탈수증으로 이어지고 환자들은 충격의 위험에 처하게 된다.이것은 정맥주사액과 항생제의 투여를 필요로 한다.콜레라의 전염은 깨끗한 물과 위생 시설에 대한 부적절한 접근과 밀접하게 연관되어 있으며, 따라서 위험 지역에는 빈민가와 빈민촌이 있다.[9]1961년부터 1975년까지 콜레라가 확산되면서 콜레라 유행에 영향을 준 요인들이 확인되었다.테러, 홍수, 부적절한 하수 처리, 환경 위생 부족이 확산의 주요 원인이었다.[citation needed]

원천

제7차 대유행의 역사는 1961년 초로 거슬러 올라갈 수 있다.최초의 6대 유행병에서 나온 고전 콜레라 변종의 진화는 유전자 분석을 통해 밝혀졌다.새로운 혈통을 처음 관찰한 것은 1897년 이집트 엘토르의 한 실험실에서 나온 것으로 이때까지 '엘토르' 종족은 친척들과 [10]30%씩 차이가 났다.그것은 남아시아에서 유래된 후 1900년에 중동에서 비병원성 형태로 전환되었다.엘토르 균주가 인간에게 질병을 일으키는 능력을 촉발시킨 DNA를 채취한 것은 1903년과 1908년 사이였다.[10]그래서, 그것은 엘 토르 전염병 변종으로 진화했다.[11]사우스 술라웨시 주 마카사르는 1960년 엘토르 변종의 발병의 근원이었으며, 그곳에서 새로운 유전자를 얻어 투과성을 증가시켰다.[10]그 후 콜레라는 1961년에 해외로 전파되어 유행성 변종을 나타냈다.많은 연구들이 인도네시아를 제7차 콜레라 대유행의 근원으로 지목하고 있지만, 연구에 따르면 1960년에서 1990년 사이에 중국에서 발생한 발병이 같은 하위 계통과 관련이 있다고 한다.이러한 변종은 여러 차례에 걸쳐 벵골만에서 전 세계로 퍼져나갔다.[12]이는 1960년대와 1970년대에 콜레라가 유행하는 동안 중국을 싱크대와 공급원으로 분류한다.중국이 국경국가의 원산지로 지목된 것 외에 콜레라 전염병이 중국 사례에 의해 증식됐을 수 있다는 이 정보는 많은 출처가 중계되면서 인도네시아에서 유행병이 시작됐다는 시각과 대비된다.[citation needed]

확산 및 사망률

1961년 5월 마카사르 여행자들이 방문한 켄달 인근 해변 지역인 자바에서 엘토르 콜레라 발병 사례가 처음 보고됐다.[13]얼마 지나지 않아 6월에는 세마랑과 다카르타가 감염되었다.[citation needed]

이 병은 셀레베스의 배들이 쿠칭의 레가타에 참가했을 때 사라왁의 쿠칭으로 옮겨졌고 7월 1일 첫 콜레라 환자가 나타났다.이번 발병은 2주 동안 지속돼 사망자 79명(사망률 17%)에 582명이 감염됐다.8월까지 발병은 칼리만탄과 마카오(환자 13명, 사망자 6명)에 이르렀다.8월 15일 홍콩의 첫 사례가 낚시터 광둥 인근의 한 커뮤니티에 나타났다.두 번째 사례는 광둥에서 홍콩으로 가는 길에 배를 타고 있는 인구에서 나온 것이다.홍콩은 72건, 사망자는 15명(사망률 20.8%)이었다.[14]

1962년 2월 1일까지 콜레라에 감염된 사람은 4,107명으로, 사망자는 897명(사망률 21.8%)이었다.9월까지는 대규모 백신 접종 운동에도 불구하고 콜레라가 필리핀을 빠르게 지나갔으며, 1962년 3월까지 감염자 수가 1만 5천명에 달해 사망자는 2,005명에 달했다.필리핀에서만 1962년 사망률이 1682명에 달했다.[15]그리고 나서 그것은 아마도 졸로섬에서 온 무증상 여행자에 의해 영국 보르네오에 다시 소개되었다.이후 캄보디아, 태국, 싱가포르, 인도에서 발병이 발생했다.[14]

1963년 WHO는 대만, 파키스탄, 아프가니스탄, 이란, 남러시아, 이라크, 한국, 버마, 캄보디아, 남베트남, 말레이시아, 싱가포르, 네팔, 태국, 우즈베키스탄, 홍콩에서 콜레라가 국제방역 대상 질병의 최고 킬러로 남아 있다고 선언했다.[15]

60년대 중반에는 1964년 치타공, 방글라데시, 캄보디아, 태국, 말레이시아, 인도에서 콜레라가 동남아시아에 침투했다.이후 엘토르 변종은 서쪽으로 더 나아가 1965년 파키스탄, 네팔, 아프가니스탄, 이란과 우즈베키스탄 SSR의 일부를 포함한 남아시아를 침공했다.이란은 1939년 이후 콜레라로부터 해방돼 10월 중순까지 2,704건의 콜레라가 발생했다고 보고했다.[15]이란에서 이런 발병이 발생하자 이란 파스퇴르연구소는 이란 동부지역의 인구를 보호하기 위해 콜레라 백신을 950만 개 생산했다.[16]1966년에 이라크는 첫 번째 사례를 보고했다.

콜레라 바이러스는 1970년에 중동과 아프리카에 이르러 급속도로 확산되었다.아시아나 중동에서 귀국한 여행객이 아프리카에 이 병을 소개한 것으로 생각된다.[17]아라비아 반도, 시리아, 요르단이 감염되었고, 1970년 8월 기니가 그 뒤를 이었다.콜레라는 처음에 해안을 따라 수로를 따라 강을 따라 내륙으로 퍼진 것으로 생각되었다. 1970년 11월, 감염된 사람들의 현대화된 급속한 수송을 보았다.이것은 콜레라가 말리의 모피티에서 나타났을 때 1,000km를 연장할 수 있게 했다.그 후, 많은 사람들이[17] 콜레라의 외부 방사선을 촉진시켰고 1970년부터 1971년까지 시에라리온, 라이베리아, C cte d'Ivoire, 가나, 토고, 베닌, 나이지리아, 카메룬 남부에서 발생을 경험했다.1970-1971년 서부-아프리카에서 발생한 콜레라는 40만명 이상의 사람들을 감염시켰다.[18]아프리카는 1962년까지 콜레라 치사율이 16%에 달했으며, 1971년 말까지 25개국이 감염되어 1972년부터 1991년 사이에 콜레라가 아프리카의 나머지 대부분 지역에 퍼졌다.[17]

리서치

1970년에 Dacca의 연구실, 동남아시아 조약 기구(SETO), 영국, 호주, 그리고 다양한 미국 기관들을 포함한 국제적인 캠페인이 시작되었다.인간 자원 봉사자들은 효과적인 콜레라 백신을 개발하기 위해 NIH가 후원하는 일련의 실험에 참여했다.이때 이집트와 한국, 소련에서 콜레라가 새로이 발생하고 있었다.[15]

1964년 ORS의 발명은 1980년대에 WHO에 의해 승인되었다.콜레라에 감염된 4000만 명의 목숨을 구한 것으로 추정된다.ORS의 성과에 따라 지난 30년 동안 콜레라 반응은 단기적으로 영향을 받는 개인들을 치료하고 장기적으로는 안전한 물과 위생 상태를 제공하려고 하는 데 초점이 맞춰져 있었다.[19]

게다가, 1962년에 시작된 콜레라 유행병은 '엘 토르' 생물형을 통해 확인되는데, 이것은 이 특정한 콜레라 변종에 대한 상당한 연구를 육성해 왔다.이 전염병은 엘 토르의 증가하는 저항을 환경에 전달해 왔다.[19]이것은 최초의 6가지 콜레라 유행병을 일으켰던 고전적인 생물형과는 달리, 인간의 무증상적인 마차로부터 알려지지 않은 전염의 위험을 증가시켰다.[citation needed]

콜레라 백신 투여에 반대하는 보건 종사자들의 기존 의견은 재원을 보충하고 안전한 물을 공급하고 위생 상태를 개선하는 쪽으로 방향을 잡아야 한다고 목소리를 높였다.소비 전에 적절하게 음식을 조리하고 살균수를 사용하며 일반적인 개인위생에 따르는 위생환경이 콜레라의 확산을 감소시키기 때문이다.[20]아직까지 콜레라 방제 활동은 재발방지를 할 수 있는 근본적인 원인에 대한 관심이 제한되는 등 발병에 대한 긴급 대응에 초점이 맞춰져 있다.[21]그러나 새롭고 개선된 콜레라 백신의 개발로 이러한 접근법이 수정될 수 있게 되었다.[19]게다가, 최근의 연구는 콜레라, 콜레라 전염, 면역 반응에 대한 우리의 이해를 증진시켰다.그 후, 이러한 진보의 결과는 무생물과 감쇠된 살아있는 변종에서 유래한 실험 콜레라 백신의 개발이었다.[22]FDA는 최근 콜레라 전염이 활발한 지역으로 여행하는 18~64세의 성인들을 위해 1회 복용량의 살아있는 구강 콜레라 백신을 승인했다.[23]게다가, 아이티의 한 연구는 2회 복용 콜레라 백신으로부터 지속적인 보호를 받고 있다는 것을 보여준다.아이티에서 2010~2017년 콜레라가 발생했을 때, 두 번의 백신을 맞은 사람들은 병에 걸릴 확률이 76% 낮았다.이 보호는 4년 동안 지속되었다.[citation needed]

또한 1962년 유행성 콜레라를 일으킨 이 생물형의 임상적 심각성은 발생 초기 단계에서 항생제의 표적 투여에 대한 현대적인 연구로 이어졌다.이것은 1970년대에 테트라사이클린으로 테스트되었고 이 항생제에 대한 저항성 때문에 유용하지 않다는 것을 발견했다.[24]그러나, 새로운 약물에 대한 의문과 이러한 약물의 투여가 이전의 시도보다 더 유용할 것인지에 대한 의문이 제기되었다.[19]

현재 진행중인 7번째 대유행은 콜레라의 심각성이 여전히 사회에 만연하고 있다는 것을 확인시켜 주었다. 콜레라 통제 국제 대책 위원회(GTFCC)가 인정한 사안이다.이들은 콜레라 감염국 관계자, 기부자, 기술 파트너 등이 참석한 가운데 고위 회의를 소집해 2030년까지 콜레라를 공중보건 위협으로 종식시키겠다는 전략인 '2030년 글로벌 로드맵'을 발표했다.전략의 세 가지 요소는 "전염병 발생을 조기에 발견하여 신속하게 대처하는 것, 콜레라 재발을 막기 위한 다분야 접근법, 기술 지원 및 옹호 조정, 자원 이동 및 글로벌 수준의 파트너십"이다.[21]

참조

- ^ a b c Hays JN (2005). Epidemics and Pandemics: Their Impacts on Human History. ABC-CLIO. p. 421. ISBN 9781851096589.

%22Seventh%20Cholera%20pandemic%22.

- ^ a b c Ahiarah L (6 May 2008). "Cholera". www.austincc.edu. Archived from the original on 2016-10-15. Retrieved 2015-11-24.

- ^ "Cholera's seven pandemics". www.cbc.ca. Retrieved 2015-11-24.

- ^ "Global epidemics and impact of cholera". www.who.int. Archived from the original on January 26, 2005. Retrieved 2015-11-24.

- ^ Lam C, Octavia S, Reeves P, Wang L, Lan R (July 2010). "Evolution of seventh cholera pandemic and origin of 1991 epidemic, Latin America". Emerging Infectious Diseases. 16 (7): 1130–2. doi:10.3201/eid1607.100131. PMC 3321917. PMID 20587187.

- ^ Narkevich MI, Onischenko GG, Lomov JM, Moskvitina EA, Podosinnikova LS, Medinsky GM (1993). "The seventh pandemic of cholera in the USSR, 1961-89". Bulletin of the World Health Organization. 71 (2): 189–96. PMC 2393457. PMID 8490982.

- ^ "General Information Cholera CDC". www.cdc.gov. 2018-12-13. Retrieved 2020-05-26.

- ^ Harris JB, LaRocque RC, Qadri F, Ryan ET, Calderwood SB (June 2012). "Cholera". Lancet. 379 (9835): 2466–2476. doi:10.1016/S0140-6736(12)60436-X. PMC 3761070. PMID 22748592.

- ^ "Cholera". www.who.int. Retrieved 2020-05-26.

- ^ a b c Shultz D (18 November 2016). "How today's cholera pandemic was born". Science. AAAS. Retrieved 2020-05-26.

- ^ Hu D, Liu B, Feng L, Ding P, Guo X, Wang M, et al. (November 2016). "Origins of the current seventh cholera pandemic". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 113 (48): E7730–E7739. doi:10.1073/pnas.1608732113. PMC 5137724. PMID 27849586.

- ^ Didelot X, Pang B, Zhou Z, McCann A, Ni P, Li D, et al. (March 2015). "The role of China in the global spread of the current cholera pandemic". PLOS Genetics. 11 (3): e1005072. doi:10.1371/journal.pgen.1005072. PMC 4358972. PMID 25768799.

- ^ World Health Organization Regional Office for the Western Pacific (1962). "Meeting for the Exchange of Information on El Tor Vibrion Paracholera, Manila, Philippines, 16-19 April 1962 : final report".

{{cite journal}}:Cite 저널은 필요로 한다.journal=(도움말) - ^ a b Felsenfeld O (1963). "Some observations on the cholera (E1 Tor) epidemic in 1961-62". Bulletin of the World Health Organization. 28 (3): 289–96. PMC 2554714. PMID 13962884.

- ^ a b c d Kotar SL, Gessler JE (3 March 2014). Cholera : a worldwide history. Jefferson, North Carolina. ISBN 978-0-7864-7242-0. OCLC 853310469.

- ^ Azizi M, Azizi F (January 2010). "History of Cholera Outbreaks in Iran during the 19(th) and 20(th) Centuries". Middle East Journal of Digestive Diseases. 2 (1): 51–5. PMC 4154910. PMID 25197514.

- ^ a b c Swerdlow DL, Isaäcson M (1994-01-01). "Chapter 19 : The Epidemiology of Cholera in Africa". In Wachsmuth IK, Blake PA, Olsvik Ø (eds.). Vibrio cholerae and Cholera. American Society of Microbiology. pp. 297–307. doi:10.1128/9781555818364.ch19. ISBN 978-1-55581-067-2.

- ^ Nair GB, Takeda Y, eds. (2014). "Cholera Outbreaks". Current Topics in Microbiology and Immunology. 379. doi:10.1007/978-3-642-55404-9. ISBN 978-3-642-55403-2. ISSN 0070-217X. S2CID 44643420.

- ^ a b c d Ryan ET (January 2011). "The cholera pandemic, still with us after half a century: time to rethink". PLOS Neglected Tropical Diseases. 5 (1): e1003. doi:10.1371/journal.pntd.0001003. PMC 3026764. PMID 21283611.

- ^ Idoga PE, Toycan M, Zayyad MA (June 2019). "Analysis of Factors Contributing to the Spread of Cholera in Developing Countries". The Eurasian Journal of Medicine. 51 (2): 121–127. doi:10.5152/eurasianjmed.2019.18334. PMC 6592437. PMID 31258350.

- ^ a b Somboonwit C, Menezes LJ, Holt DA, Sinnott JT, Shapshak P (2017-12-31). "Current views and challenges on clinical cholera". Bioinformation. 13 (12): 405–409. doi:10.6026/97320630013405. PMC 5767916. PMID 29379258.

- ^ "Recent advances in cholera research: memorandum from a WHO meeting". Bulletin of the World Health Organization. 63 (5): 841–9. 1985. hdl:10665/49855. PMC 2536442. PMID 3879198.

- ^ "Cholera Fact Sheet". www.health.ny.gov. Retrieved 2020-05-26.

- ^ Chopra I, Roberts M (June 2001). "Tetracycline antibiotics: mode of action, applications, molecular biology, and epidemiology of bacterial resistance". Microbiology and Molecular Biology Reviews. 65 (2): 232–60, second page, table of contents. doi:10.1128/MMBR.65.2.232-260.2001. PMC 99026. PMID 11381101.