피하 폐기종

Subcutaneous emphysema| 피하 폐기종 | |

|---|---|

| 기타 이름 | 수술 폐기종, 조직 폐기종, 하위 Q 공기 |

| |

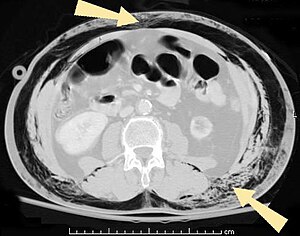

| 피하 폐기종(화살표) 환자에 대한 복부 CT 스캔 | |

| 전문 | 응급의학 |

피하 폐기종(SCE, SE)은 기체나 공기가 축적되어 피부 밑으로 스며들 때 발생하는데, 일반적으로 기체는 없어야 한다.피하조직은 피하 조직을 말하며, 폐기종은 폐폐소생에서 보이는 폐렴과 유사하게 갇힌 공기주머니를 말한다.공기는 일반적으로 흉강에서 나오기 때문에 피하폐쇄증은 주로 가슴, 목, 얼굴, 액실레, 팔 등 상체 주위에서 발생하는데, 피하폐쇄는 피상체 내 느슨한 결합조직을 따라 거의 저항하지 않고 이동할 수 있다.[1]피하지방 폐기종은 촉감에 특유의 갈라지는 느낌이 있는데, 이는 따뜻한 라이스 크리스피스를 만지는 것과 비슷한 느낌이라고 설명되어 왔다.[2]피부 밑에서의 이러한 공기의 감각은 크레피투스의 한 형태인 피하 크레피토스라고 알려져 있다.

피하 폐기종의 수많은 이질론이 설명되어 왔다.폐렴구균은 1819년 외상의 결과로 보고한 라넥에 의해 처음으로 의료기관으로 인정되었다.나중에, 1939년, 존스 홉킨스 병원에서 루이스 햄먼 박사는 그것을 산후 여성에게서 묘사했다. 실제로, 피하 폐기종은 때때로 햄만 증후군으로 알려져 있다.그러나 일부 의학계에서는 대신 1939년 L. 맥클린과 M.T.C. 다음으로 맥클린 증후군으로 더 흔히 알려져 있다.맥클린은 1944년에 병태생리를 더 자세히 묘사하기 위해 누적으로 계속되었다.[3]

피하 폐기종은 호흡기나 위장기관의 일부에 구멍이 나서 생길 수 있다.특히 가슴과 목에는 관통 외상(총상이나 자상 등)이나 둔기에 의한 외상으로 공기가 갇힐 수 있다.감염(예: 가스 괴저)은 가스가 피하조직에 갇히는 원인이 될 수 있다.피하폐혈증은 폐의 폐포에서 압력이 외부 조직의 압력보다 더 높아지게 하는 의료 절차와 의학적 조건에 의해 유발될 수 있다.[4]가장 흔한 원인은 기흉이나 흉관이 혈전이나 섬유질 물질에 의해 가려진 것이다.또한 극적 표현과 함께 연금술의 파열로 인해 자연적으로 발생할 수 있다.[5]그 상태가 수술에 의해 야기될 때 그것은 외과적인 폐기종이라고 불린다.[6]자연적 피하 폐기종이라는 용어는 원인이 명확하지 않을 때 사용된다.[5]피하 폐기종은 그 자체로 일반적으로 위험하지는 않지만 기흉과 같은 매우 위험한 기저 질환의 증상일 수 있다.[7]비록 기초적인 조건들이 치료를 필요로 하지만, 피하 폐기종은 대개 그렇지 않다; 적은 양의 공기가 신체에 의해 재흡수된다.그러나 피하 폐기종은 불편하고 호흡에 지장을 줄 수 있으며, 예를 들어 큰 보어 바늘이나 피부 절개, 피하 카테터 등을 이용하여 조직에서 공기를 제거하여 치료하는 경우가 많다.

증상 및 징후

자발적 피하 폐기종의 징후와 증상은 원인에 따라 다르지만 목과 가슴 통증이 붓는 것과 관련이 있는 경우가 많으며, 목의 통증, 삼키기 어려움, 헉헉거림, 호흡곤란을 동반하기도 한다.[5]흉부 엑스레이는 흉강 중앙인 종격막에 공기가 보일 수 있다.[5]피하 폐기종의 중요한 경우는 피부 위에 있는 피부를 만지면 발견하기 쉽다; 그것은 티슈페이퍼나 라이스 크리스피스와 같은 느낌이다.[8]거품을 만지면 움직이게 되고 가끔 깨지는 소리가 난다.[9]통증이 없고 촉감에 작은 결절처럼 느껴지는 기포는 위의 피부가 뾰족해지면 터질 수 있다.[9]SCE를 둘러싼 조직은 대개 부풀어 있다.많은 양의 공기가 조직으로 유출되면, 얼굴은 상당히 부어오를 수 있다.[8]목 주위 피하 폐기종의 경우 목에 충만감이 느껴질 수 있고, 음성이 바뀔 수도 있다.[10]SCE가 특히 목과 가슴 주위에서 극성을 부리면 부기가 호흡에 지장을 줄 수 있다.공기는 피부의 지방조직에 공기가 움직이지 않도록 분리되어 있지 않기 때문에 복부와 팔다리를 포함한 몸의 많은 부분으로 이동할 수 있다.[11]

원인들

외상

피하 폐기종을 유발하는 상태는 둔기와 침투성 외상 둘 다에서 발생할 수 있다;[5] SCE는 종종 칼부림이나 총상으로 인한 것이다.[12]피하 폐기종은 충돌의 힘 때문에 교통사고 피해자들에게서 종종 발견된다.

피하 폐기종의 주요 원인인 흉부 외상은 목이나 폐에서 흉벽의 피부에 공기가 들어오게 할 수 있다.[9]흉곽의 관통 외상에 발생하는 것처럼 흉막에 구멍이 났을 때, 공기가 폐에서 흉벽의 근육과 피하조직으로 이동할 수 있다.[9]폐열에서와 같이 폐의 폐가 파열되었을 때, 공기는 내장 플루라(폐에 줄지어 있는 막) 아래, 폐의 허탈, 기관까지, 목까지, 그리고 흉벽까지 이동할 수 있다.[9]골절된 늑골이 폐에 구멍을 낼 때도 이 질환이 발생할 수 있다.[9] 실제로 늑골 골절을 가진 환자의 27%도 피하 폐기종을 앓고 있다.[11]늑골 골절은 흉벽 안쪽에 있는 막인 두정막을 찢어서 피하조직으로 공기가 빠져나갈 수 있다.[13]

피하지방 폐기종은 기흉(흉강 내 폐 바깥 공기)[14][15]에서 자주 발견되며, 종격막 내 공기, 폐렴(심장 주변 경막 내 공기)에서도 발생할 수 있다.[16]흉강 내에 공기가 축적되어 흉부 내 장기에 압력을 가하는 장력 기흉은 갈비뼈가 부러져 찢어진 흉막을 통해 피하조직으로 공기가 들어갈 가능성이 더 높다.[13]기흉으로 인한 피하 폐기종이 발생할 경우, 얼굴, 목, 가슴, 겨드랑이 또는 복부를 포함한 조직으로 공기가 유입될 수 있다.[1]

폐렴구균은 여러 가지 사건에서 비롯될 수 있다.예를 들어, 누군가가 어떤 물체를 흡입하는 이물질 흡인은 기도에 구멍을 내거나 영향을 받은 폐의 압력을 폭발시킬 정도로 증가시킴으로써 폐렴을 유발할 수 있다.[17]

흉벽의 피하 폐기종은 일반적으로 과도한 압력으로 인한 손상인 바로트라우마가 발생했다는 첫 번째 징후 중 하나이다.[1][18] 그것은 폐가 상당한 바로트라우마에 걸렸다는 것을 암시한다.[19]따라서 이 현상은 다이빙 부상 시 발생할 수 있다.[5][20]

기관지 파열과 같은 폐 이외의 호흡기 계통의 일부에 대한 외상은 피하 폐기종을 유발할 수도 있다.[13]공기는 기관지 파열로 인한 폐렴에서 목까지 위쪽으로 이동하거나, 기관지나 후두가 찢어진 상태에서 가슴의 연조직으로 아래로 이동하기도 한다.[13]또한 천식 발작, 하이믈리치 기법을 사용할 때, 그리고 출산 중에 안면 뼈, 신엽의 골절과 함께 발생할 수 있다.[5]

공기에 의해 움직이는 공압 공구에 의한 부상도 피하 폐기종을 유발하는 것으로 알려져 있으며, 사지(팔과 다리)에서도 마찬가지다.[21]그것은 또한 식도의 파열로 인해 발생할 수 있다; 식도가 파열되면 대개 늦은 신호로 나타난다.[22]

진료

피하 폐기종은 특정 유형의 수술에서 흔히 나타나는 결과인데, 예를 들어 흉부 수술에서 특이하지 않다.[8]식도 주변 수술에서도 발생할 수 있으며 특히 장기 수술 시 가능성이 높다.[7]다른 잠재적 원인으로는 어떠한 이유나 기법에 의한 양압 환기가 있는데, 이 경우 발생이 자주 예기치 않은 경우가 많다.그것은 또한 구강 [23]수술, 복강경 검사,[7] 갑상선 절제술의 결과로 발생할 수 있다.폐 전체를 제거하는 폐렴절제술에서는 남은 기관지 그루터기가 공기를 유출할 수 있는데, 이는 드물지만 피하폐혈증을 유발하는 매우 심각한 질환이다.[8]피하 폐기종을 유발하기 위해 개흉술을 위해 만들어진 절개를 통해 흉막 공간 밖으로 공기가 새어 나올 수 있다.[8]드물게 치과 수술로 인해 증상이 나타날 수 있는데, 대개 공기로 구동되는 고속 공구의 사용 때문이다.[24]이러한 경우 대개 얼굴과 목의 통증이 없고, 즉시 발병하며, 피하지방 폐기종의 전형적인 크레피투스(크러칭 소리)가 나타나며, 종종 피하지방공기가 X-ray에 보이기도 한다.[24]

기흉과 함께 피하 폐기종의 주요 원인 중 하나는 부적절한 기능을 하는 흉관이다.[2]따라서 피하 폐기종은 종종 흉관에 이상이 있다는 징후가 된다; 그것은 막히거나, 고정되거나, 제자리에 있지 않을 수 있다.[2]튜브를 교체해야 할 수도 있고, 많은 양의 공기가 누출되는 경우 새 튜브를 추가할 수도 있다.[2]

기계적인 환기는 기흉을 악화시킬 수 있기 때문에, 그것은 조직으로 공기를 밀어 넣을 수 있다; 환기를 하는 환자에게 피하 폐기종이 발생할 때, 그것은 그 환기가 기흉을 일으켰을 수도 있다는 것을 나타낸다.[2]피하 폐기종이 양의 압력 환기로부터 발생하는 것은 드문 일이 아니다.[25]또 다른 가능한 원인은 기관 파열이다.[2]기관절제술이나 기관절개술에 의해 기관절개술이나 기관절개술에 의해 기관절개술에 의해 부상을 입을 수 있다. 기관절개술의 경우, 피하공간으로 대량의 공기가 들어갈 수 있다.[2]기관 내 관은 기관이나 기관지에 구멍을 내고 피하 폐기종을 유발할 수 있다.[12]

감염

공기는 괴저균과 같은 괴사성 감염증에서 피부 밑에 갇힐 수 있으며, 가스 괴저균의 늦은 징후로 발생할 수 있다.[2]피하지방 폐기종은 또한 네 살짜리 괴저균의 특징으로 여겨진다.[26]피하 폐기종의 증상은 전염성 유기체가 발효에 의해 가스를 생산할 때 발생할 수 있다.감염으로 인해 폐기종이 발생하면 감염이 전신이라는 징후, 즉 초기 위치를 넘어 확산됐다는 징후도 나타난다.[9][21]

병리학

공기는 종격막과 복강(복강 뒤 공간)에서 목의 연조직으로 이동할 수 있다. 왜냐하면 이러한 부위는 근위기로 연결되기 때문이다.[4]구멍이 난 폐나 기도로부터 공기는 경혈근 피막을 타고 올라가 경피조직으로 들어갈 수 있는 경막으로 이동한다.[17]

자발적 피하 폐기종은 폐의 압력이 증가하여 폐포장이 파열되는 결과로 생각된다.[5]자발적 피하 폐기종에서 공기는 파열된 폐포에서 간막으로, 폐 혈관을 따라, 종격막으로, 그리고 거기서 목이나 머리의 조직으로 이동한다.[5]

진단

피하 폐기종의 유의미한 경우는 질환의 특징적인 징후 때문에 진단하기 쉽다.[1]간판이 미묘해 진단이 더 어려운 경우도 있다.[13]의료용 영상촬영은 상태를 진단하거나 임상신호를 이용해 진단한 것을 확인하는 데 사용된다.흉부 방사선 사진에서 피하 폐기종은 흉부 주요 근육군에서 예상되는 패턴의 방사선 투과성 변형일 수 있다.피하조직의 공기는 흉부의 방사선 촬영을 방해하여 기흉과 같은 심각한 상태를 잠재적으로 가릴 수 있다.[18]흉부 초음파 효과도 줄일 수 있다.[27]반면에, 피하 폐기종은 흉부 X선에 기흉이 나타나기 전에 뚜렷해질 수 있으므로, 기흉의 존재는 후자의 부상의 유추에 사용될 수 있다.[13]피하 폐기종은 CT 스캔에서도 볼 수 있는데, 에어 포켓이 어두운 영역으로 나타난다.CT스캔은 매우 민감해서 보통 공기가 연조직으로 들어가는 정확한 지점을 찾을 수 있게 해준다.[13]1994년 M.T. 맥클린과 C.C.맥클린은 심한 천식 발작에서 발생하는 자발적 맥클린 증후군의 병태생리학에 대한 더 많은 통찰력을 발표했다.

왼쪽 가슴 통증을 동반한 구토 후 상당히 아프고 열이 나는 사람에게 피하폐쇄종이 나타나는 것은 식도 파열로 인한 생명을 위협하는 위급상황인 보어하아브 증후군의 진단을 매우 암시한다.

피하 폐기종은 복강경 수술로 CO2 절연의 합병증이 될 수 있다.초기 절연(최초 15~30분)으로 발생하는 상승에 이어 돌연 종말산 CO가2 상승하면 피하 폐기종의 의심도 제기될 것이다.[4]특히 피하 폐기종의 맥박 산소측정법이나 기도압은 내분비 삽관, 캡노토락스, 기흉 또는 CO2 색전증에서와 달리 변화가 없다.

치료

피하 폐기종은 보통 양성이다.[1]대부분의 경우 SCE 자체는 치료가 필요하지 않지만(그 결과가 나오는 조건이 될 수도 있지만) 공기량이 크면 호흡에 지장을 주고 불편할 수 있다.[28]그것은 때때로 상당히 불편하고 외과적인 배수가 필요한 "대피하 폐기종" 상태로 진행된다.보통 양압 환기 때문에 기도나 폐에서 밀려나오는 공기의 양이 방대해지면 눈꺼풀이 환자가 볼 수 없을 정도로 부풀어 오른다.또한 공기의 압력으로 인해 음낭이나 라비아의 유륜과 피부의 유륜으로 가는 혈류를 방해할 수도 있다.이것은 이러한 부위의 피부 괴사로 이어질 수 있다.후자는 신속하고 적절한 감압이 요구되는 긴급한 상황이다.[29][30][31]심각한 경우는 기관지를 압박할 수 있고 치료가 필요하다.[32]

피하 폐기종이 심한 경우 카테터를 피하조직에 넣어 공기를 배출할 수 있다.[1]가스를 배출하기 위해 피부에 작은 상처, 즉 "불구멍"이 만들어질 수 있다.[16]기흉으로 인해 피하 폐기종이 발생할 때, 흉부 관은 후자를 조절하기 위해 자주 사용되는데, 이는 피하 공간으로 들어가는 공기의 근원을 제거한다.[2]피하공기의 부피가 증가하고 있는 경우에는 흉곽관이 충분히 빠르게 공기를 제거하지 못하고 있기 때문에 더 큰 것으로 교체할 수도 있다.[8]또한 더 빨리 공기를 제거하기 위해 튜브에 흡입을 할 수 있다.[8]피부표시를 위한 특수연필로 경계를 표시함으로써 질환의 진행을 감시할 수 있다.[32]

치료는 보통 기저 상태에 대처하는 것을 수반하기 때문에, 자발적 피하 폐기종의 경우는 침대 휴식, 통증을 조절하기 위한 약물, 그리고 아마도 보충 산소를 필요로 할 것이다.[5]호흡 산소는 신체가 피하 공기를 더 빨리 흡수하도록 도울 수 있다.[10]

예후

피하조직의 공기는 보통 치명적인 위협이 되지 않는다; 적은 양의 공기는 신체에 의해 재흡수된다.[4][8]일단 피하 폐기종을 일으키는 기흉이나 기흉이 일단 해결되면, 의학적 개입이 있든 없든 피하 폐기종은 대개 맑아진다.[18]그러나 드물게 자발적 피하 폐기종은 생명을 위협하는 상태로 진행될 수 있으며,[5] 기계적 환기로 인한 피하 폐기종은 인공호흡 장애를 유발할 수 있다.[25]

역사

종격막의 공기로 인한 피하 폐기종의 첫 보고는 1850년 심하게 기침을 하던 환자에게서 이루어졌다.[5]1900년에, 자발적 피하 폐기종이 최초로 기록된 경우는 이빨을 뽑은 왕실 해병대의 버글러에서 보고되었다: 이 악기를 연주하는 것은 이빨이 있던 구멍을 통해 공기를 강제로 통과시켜 그의 얼굴 조직으로 들어가게 했다.[5]그 이후로, 자연적인 피하 폐기종의 또 다른 사례가 과거 뿌리 운하를 가지고 있던 미 해군의 잠수함에서 보고되었다; 잠수함의 압력이 증가하면서 공기가 그것을 통과하여 그의 얼굴 안으로 들어가게 되었다.최근 몇 년 동안 웨일즈 대학병원에서 심하게 기침을 하여 식도에 파열되어 SE가 발생한 젊은 남자의 사례가 보고되었다.[5]자발적 피하 폐기종의 원인은 맥클린에 의해 1939년과 1944년 사이에 명확히 밝혀져, 이 질환의 병태생리학에 대한 현재의 이해에 기여했다.[5]

참조

- ^ a b c d e f Papiris SA, Roussos C (2004). "Pleural disease in the intensive care unit". In Bouros D (ed.). Pleural Disease (Lung Biology in Health and Disease). Florida: Bendy Jean Baptiste. pp. 771–777. ISBN 978-0-8247-4027-6. Retrieved 2008-05-16.

- ^ a b c d e f g h i Lefor, Alan T. (2002). Critical Care on Call. New York: Lange Medical Books/McGraw-Hill, Medical Publishing Division. pp. 238–240. ISBN 978-0-07-137345-6. Retrieved 2008-05-09.

- ^ Macklin, M. T; C. C Macklin (1944). "Malignant interstitial emphysema of the lungs and mediastinum as an important occult complication in many respiratory diseases and other conditions: an interpretation of the clinical literature in the light of laboratory experiment". Medicine. 23 (4): 281–358. doi:10.1097/00005792-194412000-00001. S2CID 56803581.

- ^ a b c d Maunder RJ, Pierson DJ, Hudson LD (July 1984). "Subcutaneous and mediastinal emphysema. Pathophysiology, diagnosis, and management". Arch. Intern. Med. 144 (7): 1447–53. doi:10.1001/archinte.144.7.1447. PMID 6375617.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o Parker GS, Mosborg DA, Foley RW, Stiernberg CM (September 1990). "Spontaneous cervical and mediastinal emphysema". Laryngoscope. 100 (9): 938–940. doi:10.1288/00005537-199009000-00005. PMID 2395401. S2CID 21114664.

- ^ Oxford Concise Medical Dictionary (6th ed.). Oxford, UK: Oxford University Press. 2003. ISBN 978-0-19-860753-3.

- ^ a b c Brooks DR (1998). Current Review of Minimally Invasive Surgery. Philadelphia: Current Medicine. p. 36. ISBN 978-0-387-98338-7.

- ^ a b c d e f g h Long BC, Cassmeyer V, Phipps WJ (1995). Adult Nursing: Nursing Process Approach. St. Louis: Mosby. p. 328. ISBN 978-0-7234-2004-0. Retrieved 2008-05-12.

- ^ a b c d e f g DeGowin RL, LeBlond RF, Brown DR (2004). DeGowin's Diagnostic Examination. New York: McGraw-Hill Medical Pub. Division. pp. 388, 552. ISBN 978-0-07-140923-0. Retrieved 2008-05-12.

- ^ a b NOAA (1991). NOAA Diving Manual. US Dept. of Commerce – National Oceanic and Atmospheric Administration. p. 3.15. ISBN 978-0-16-035939-2. Retrieved 2008-05-09.

- ^ a b Schnyder P, Wintermark M (2000). Radiology of Blunt Trauma of the Chest. Berlin: Springer. pp. 10–11. ISBN 978-3-540-66217-4. Retrieved 2008-05-06.

- ^ a b Peart O (2006). "Subcutaneous emphysema". Radiologic Technology. 77 (4): 296. PMID 16543482.

- ^ a b c d e f g Wicky S, Wintermark M, Schnyder P, Capasso P, Denys A (2000). "Imaging of blunt chest trauma". European Radiology. 10 (10): 1524–1538. doi:10.1007/s003300000435. PMID 11044920. S2CID 22311233.

- ^ Hwang JC, Hanowell LH, Grande CM (1996). "Peri-operative concerns in thoracic trauma". Baillière's Clinical Anaesthesiology. 10 (1): 123–153. doi:10.1016/S0950-3501(96)80009-2.

- ^ Myers JW, Neighbors M, Tannehill-Jones R (2002). Principles of Pathophysiology and Emergency Medical Care. Albany, N.Y: Delmar Thomson Learning. p. 121. ISBN 978-0-7668-2548-2. Retrieved 2008-06-16.

- ^ a b Grathwohl KW, Miller S (2004). "Anesthetic implications of minimally invasive urological surgery". In Bonnett R, Moore RG, Bishoff JT, Loenig S, Docimo SG (eds.). Minimally Invasive Urological Surgery. London: Taylor & Francis Group. p. 105. ISBN 978-1-84184-170-0. Retrieved 2008-05-11.

- ^ a b Findlay CA, Morrissey S, Paton JY (July 2003). "Subcutaneous emphysema secondary to foreign-body aspiration". Pediatric Pulmonology. 36 (1): 81–82. doi:10.1002/ppul.10295. PMID 12772230. S2CID 33808524.

- ^ a b c Criner GJ, D'Alonzo GE (2002). Critical Care Study Guide: text and review. Berlin: Springer. p. 169. ISBN 978-0-387-95164-5. Retrieved 2008-05-12.

- ^ Rankine JJ, Thomas AN, Fluechter D (July 2000). "Diagnosis of pneumothorax in critically ill adults". Postgraduate Medical Journal. 76 (897): 399–404. doi:10.1136/pmj.76.897.399. PMC 1741653. PMID 10878196.

- ^ Raymond LW (June 1995). "Pulmonary barotrauma and related events in divers". Chest. 107 (6): 1648–52. doi:10.1378/chest.107.6.1648. PMID 7781361. Archived from the original on 2020-03-22. Retrieved 2009-07-05.

- ^ a b van der Molen AB, Birndorf M, Dzwierzynski WW, Sanger JR (May 1999). "Subcutaneous tissue emphysema of the hand secondary to noninfectious etiology: a report of two cases". Journal of Hand Surgery. 24 (3): 638–41. doi:10.1053/jhsu.1999.0638. PMID 10357548.

- ^ Kosmas EN, Polychronopoulos VS (2004). "Pleural effusions in gastrointestinal tract diseases". In Bouros D (ed.). Pleural Disease (Lung Biology in Health and Disease). New York, N.Y: Marcel Dekker. p. 798. ISBN 978-0-8247-4027-6. Retrieved 2008-05-16.

- ^ Pan PH (1989). "Perioperative subcutaneous emphysema: Review of differential diagnosis, complications, management, and anesthetic implications". Journal of Clinical Anesthesia. 1 (6): 457–459. doi:10.1016/0952-8180(89)90011-1. PMID 2696508.

- ^ a b Monsour PA, Savage NW (October 1989). "Cervicofacial emphysema following dental procedures". Australian Dental Journal. 34 (5): 403–406. doi:10.1111/j.1834-7819.1989.tb00695.x. PMID 2684113.

- ^ a b Conetta R, Barman AA, Iakovou C, Masakayan RJ (September 1993). "Acute ventilatory failure from massive subcutaneous emphysema". Chest. 104 (3): 978–980. doi:10.1378/chest.104.3.978. PMID 8365332. Archived from the original on 2020-03-22. Retrieved 2008-05-09.

- ^ Levenson RB, Singh AK, Novelline RA (2008). "Fournier gangrene: Role of imaging". Radiographics. 28 (2): 519–528. doi:10.1148/rg.282075048. PMID 18349455.

- ^ Gravenstein N, Lobato E, Kirby RM (2007). Complications in Anesthesiology. Hagerstown, MD: Lippincott Williams & Wilkins. p. 171. ISBN 978-0-7817-8263-0. Retrieved 2008-05-12.

- ^ Abu-Omar Y, Catarino PA (February 2002). "Progressive subcutaneous emphysema and respiratory arrest". Journal of the Royal Society of Medicine. 95 (2): 90–91. doi:10.1258/jrsm.95.2.90. PMC 1279319. PMID 11823553.

- ^ Maunder, R J; D J Pierson; L D Hudson (July 1984). "Subcutaneous and mediastinal emphysema. Pathophysiology, diagnosis, and management". Archives of Internal Medicine. 144 (7): 1447–1453. doi:10.1001/archinte.144.7.1447. ISSN 0003-9926. PMID 6375617.

- ^ Romero, Kleber J; Máximo H Trujillo (2010-04-21). "Spontaneous pneumomediastinum and subcutaneous emphysema in asthma exacerbation: The Macklin effect". Heart & Lung: The Journal of Critical Care. 39 (5): 444–7. doi:10.1016/j.hrtlng.2009.10.001. ISSN 1527-3288. PMID 20561891.

- ^ Ito, Takeo; Koichi Goto; Kiyotaka Yoh; Seiji Niho; Hironobu Ohmatsu; Kaoru Kubota; Kanji Nagai; Eishi Miyazaki; Toshihide Kumamoto; Yutaka Nishiwaki (July 2010). "Hypertrophic pulmonary osteoarthropathy as a paraneoplastic manifestation of lung cancer". Journal of Thoracic Oncology. 5 (7): 976–980. doi:10.1097/JTO.0b013e3181dc1f3c. ISSN 1556-1380. PMID 20453688. S2CID 2989121.

- ^ a b Carpenito-Moyet LJ (2004). Nursing Care Plans and Documentation: Nursing Diagnoses and Collaborative Problems. Hagerstown, MD: Lippincott Williams & Wilkins. p. 889. ISBN 978-0-7817-3906-1. Retrieved 2008-05-12.