폰 망골트 함수

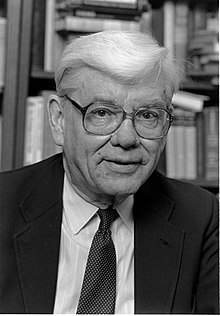

Von Mangoldt function수학에서 폰 망골트 함수는 독일의 수학자 한스 폰 망골트의 이름을 딴 산술 함수다. 승법도 가법도 아닌 중요한 산술함수의 예다.

정의

λ(n)으로 표시된 폰 망골트 함수는 다음과 같이 정의된다.

처음 9개의 양의 정수(즉, 자연수)에 대한 λ(n) 값은 다음과 같다.

제2의 체비셰프 함수로도 알려진 summ(x)의 요약 폰 망골트 함수는 다음과 같이 정의된다.

폰 망골트는 eman(x)에 리만 제타 함수의 비경쟁적 0에 대한 합계를 포함하는 명시적 공식에 대한 엄격한 증거를 제공했다. 이것은 소수 정리의 첫 번째 증명에서 중요한 부분이었다.

특성.

합계는 n을 나누는 모든 정수를 차지한다. 이것은 산술의 기본 정리에 의해 증명되는데, 이는 프라임의 힘이 아닌 용어는 0과 같기 때문이다. 예를 들어, 사례 n = 12 = 22 × 3을 고려하십시오. 그러면

디리클레트 시리즈

폰 망골트 함수는 디리클레 시리즈 이론에 중요한 역할을 하며, 특히 리만 제타 함수에 중요한 역할을 한다. 예를 들어, 사람은

디리클레 시리즈에 관한 보다 일반적인 관계의 특별한 경우들이다. 있다면

완전한 승법 함수 f(n)에 대해, 그리고 시리즈는 Re(s) > σ에0 대해 수렴한다.

Re(s) > σ에0 수렴한다.

체비셰프 함수

두 번째 체비셰프 함수 ψ(x)는 폰 망골트 함수의 합계 함수다.[6]

체비셰프 함수의 멜린 변환은 다음과 같은 페론의 공식을 적용하여 찾을 수 있다.

R(s) > 1을 지탱한다.

지수계열

한계 y → 0+. 리만 가설을 가정하면 다음과 같은 것을 증명한다.

특히 이 함수는 진동과 함께 진동한다: 두 불평등 모두 K > 0이 존재한다.

0이라는 이웃에 무한히 머무르다 오른쪽의 그래픽은 이러한 행동이 처음에는 숫자로 명백하지 않다는 것을 나타낸다. 즉, 시리즈가 1억 개 이상의 항으로 요약될 때까지 진동은 뚜렷하게 보이지 않으며, y < 10−5>이 되어야 쉽게 볼 수 있다.

리에즈 평균

폰 망골트 함수의 리에츠 평균은 다음과 같다.

여기서 λ과 Δ는 리에즈 평균의 특징을 나타내는 숫자다. c > 1을 복용해야 한다. ρ 이상의 합은 리만 제타 함수의 0에 대한 합이며,

λ > 1의 수렴 시리즈임을 보여줄 수 있다.

리만 제타 0에 의한 근사치

다음과[8] 같은 방법으로 부여된 망골트의 요약 함수에 대한 명시적 공식이 있다.

음의 짝수 정수인 제타함수의 사소한 0을 분리하면 얻을 수 있다.

융합 이슈를 무시하고 양쪽의 파생상품을 가져가면 분배의 '균등성'을 얻게 된다.

따라서, 우리는 비경쟁적 제타에 대한 합이 0이 될 것으로 예상해야 한다.

고봉에 사실 이것은 인접한 그래프에서 볼 수 있듯이, 수치 계산을 통해서도 확인할 수 있다.

폰 망골트 함수의 푸리에 변환은 리만 제타 함수 0의 가상 부분과 동일한 서수의 스파이크를 가진 스펙트럼을 제공한다. 이것을 이중성이라고 부르기도 한다.

참고 항목

참조

- ^ 아포톨(1976년) 페이지 32

- ^ Jump up to: a b 테넨바움(1995) 페이지 30

- ^ 아포톨(1976년) 페이지 33

- ^ Schroeder, Manfred R. (1997). Number theory in science and communication. With applications in cryptography, physics, digital information, computing, and self-similarity. Springer Series in Information Sciences. 7 (3rd ed.). Berlin: Springer-Verlag. ISBN 3-540-62006-0. Zbl 0997.11501.

- ^ 하디 & 라이트(2008) §17.7, 정리 294

- ^ 아포톨(1976년) 페이지 246

- ^ Hardy, G. H. & Littlewood, J. E. (1916). "Contributions to the Theory of the Riemann Zeta-Function and the Theory of the Distribution of Primes" (PDF). Acta Mathematica. 41: 119–196. doi:10.1007/BF02422942. Archived from the original (PDF) on 2012-02-07. Retrieved 2014-07-03.

- ^ Conrey, J. Brian (March 2003). "The Riemann hypothesis" (PDF). Notices Am. Math. Soc. 50 (3): 341–353. Zbl 1160.11341. 346페이지

- Apostol, Tom M. (1976), Introduction to analytic number theory, Undergraduate Texts in Mathematics, New York-Heidelberg: Springer-Verlag, ISBN 978-0-387-90163-3, MR 0434929, Zbl 0335.10001

- Hardy, G. H.; Wright, E. M. (2008) [1938]. Heath-Brown, D. R.; Silverman, J. H. (eds.). An Introduction to the Theory of Numbers (6th ed.). Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-921985-8. MR 2445243. Zbl 1159.11001.

- Tenebaum, Gérald (1995). Introduction to analytic and probabilistic number theory. Cambridge Studies in Advanced Mathematics. 46. Translated by C.B. Thomas. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-41261-7. Zbl 0831.11001.

외부 링크

- 앨런 굿, 리만 제타 유통 관련 일부 발언(2005)

- S.A. Stepanov (2001) [1994], "Mangoldt function", Encyclopedia of Mathematics, EMS Press

- 하이케, 마티카에서 리만 제타 스펙트럼 제로 플롯은? (2012)