데스아게스의 정리

Desargues's theorem

투영 기하학에서 지라드 데사게스의 이름을 딴 데사게스의 정리는 다음과 같이 기술하고 있다.

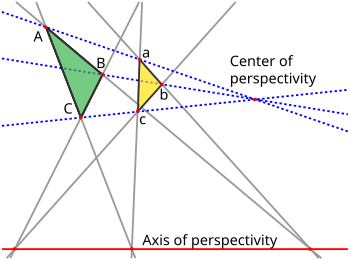

하나의 삼각형에서 a, b, c로 세 개의 꼭지점을 나타내고, 다른 삼각형의 꼭지점은 A, B, C로 나타낸다.축관도란 선 AB와 AB가 한 점에서 만나고 선 AC와 AC가 두 번째 점에서 만나고 선 BC와 BC가 세 번째 점에서 만나는 것을 말하며, 이 세 점은 모두 관점의 축이라고 하는 공통선에 놓여 있다는 것을 의미한다.중심관점성(central perspectivity)은 관점의 중심이라고 불리는 지점에서 AA, Bb, Cc의 세 선이 동시에 존재한다는 것을 의미한다.

이 교차점 정리는 통상적인 유클리드 평면에서 사실이지만, 한 쌍의 횡단이 평행할 때와 같이 예외적인 경우에 각별한 주의가 필요하여 이들의 "교차로점"이 무한대로 되돌아간다.일반적으로 이러한 예외를 제거하기 위해 수학자들은 장빅터 폰셀렛에 이어 무한에 포인트를 더하여 유클리드 평면을 "완성"한다.이것은 투영적인 평면을 만든다.

데스구스의 정리는 실제 투사 평면과 산술적으로 필드나 분할 링에서 정의한 투사 공간에 대해 참이다. 이 공간은 2보다 크거나 파푸스의 정리가 가지고 있는 투사 공간을 포함한다.그러나 데사게스의 정리가 거짓인 '비 데사게스 비행기'가 많다.

역사

데스아게스는 결코 이 정리를 발표하지 않았지만, M의 유니버설 메서드라는 제목의 부록에 등장했다. 원근법 사용에 대한 논쟁(Maniere universelle de M. 데스파는 1648년에 그의 친구이자 제자인 아브라함 보세(1602–1676)에 의해 출판된 원근법의 사용에 관한 실용적인 책에 연습문제를 쏟아 붓는다.[1][2]

코디네이션

추상적 투영 기하학에서 데스아게스의 정리가 중요한 것은 특히 투영적 공간이 필드나 분할 링 위에 정의된 투영적 공간에 이형화된 경우에만 그 정리를 만족시키기 때문이다.

투영 공간 대 부착 공간

유클리드 평면과 같은 부속 공간에서는 유사한 진술이 사실이지만 평행선을 포함하는 다양한 예외를 열거한 경우에만 그러하다.따라서 데스아게스의 정리는 가장 단순한 기하학적 이론들 중 하나이며, 자연적인 고향은 아첨하는 공간이라기보다는 투영적인 공간이다.

자기 이중성

정의에 따르면 두 삼각형은 중심(또는 축방향으로 이 정리에 따라 동등하게) 원근법에 있는 경우에만 원근법이다.원근 삼각형이 유사할 필요는 없다는 점에 유의하십시오.

평면 투사 기하학의 표준 이중성(점들이 선에 대응하고 점의 공선성이 선의 동시성에 대응되는 경우)에 따라 데사구스의 정리문은 자기 이중성: 축관성이 중심 관점으로 해석되고 그 반대도 된다.데스아게네스 구성(아래)은 자가이중 구성이다.[3]

성명서에 나오는 이러한 자기이중성은 정리를 쓰는 일반적인 현대적인 방법 때문이다.역사적으로 정리는 "프로젝티브 공간에서는 중심 원근 삼각형 한 쌍이 축 원근법"이라고만 읽었을 뿐, 이 진술의 이중성을 데사게스의 정리의 역설이라 불렀으며 항상 그 이름으로 언급되었다.[4]

데스아게스의 정리 증명

데스아게스의 정리는 어떤 분야나 분열 고리 위에 어떤 차원의 투사적 공간을 가지고 있으며, 또한 최소 3차원 추상적 투사적 공간을 가지고 있다.치수 2에서 그것이 들고 있는 평면을 데스카게스 평면이라고 하며, 분할 링 위에 좌표를 부여할 수 있는 평면과 동일하다.데스바게스의 정리가 들어 있지 않은 비 데스바게스 비행기들도 많다.

입체 교정쇄

데스아게스의 정리는 적어도 3차원의 어떤 투사적 공간에 대해서, 그리고 더 일반적으로는 적어도 3차원의 공간에 박혀질 수 있는 어떤 투사적 공간에 대해서 사실이다.

데스아게스의 정리는 다음과 같이 진술할 수 있다.

- 선 Aa, Bb 및 Cc가 동시인 경우(한 지점에서 만난다)

- AB ∩ ab, AC ∩ ac, BC ∩ bc 지점들은 일직선이다.

A, B, a, b는 AA와 Bb의 가정된 동시성 때문에 같은 평면에 있는 동일 평면이다.따라서 AB 선과 AB 선은 동일한 평면에 속하며 교차해야 한다.또한 두 삼각형이 서로 다른 평면에 놓여 있으면 AB point ab 지점은 두 평면에 속한다.대칭적 인수에 의해 AC ∩ AC와 BC ∩ BC 지점도 존재하며 두 삼각형의 평면에 속한다.이 두 평면이 한 점 이상에서 교차하기 때문에 이들의 교차점은 세 점을 모두 포함하는 선이다.

이것은 두 삼각형이 같은 평면에 들어 있지 않으면 데스아게스의 정리를 증명한다.그들이 같은 평면에 있다면, 데스아게스의 정리는 평면에 없는 점을 선택함으로써 증명될 수 있으며, 이것을 이용하여 위의 주장이 작용하도록 삼각형을 평면에서 들어올린 다음 다시 평면으로 투영하는 것이다.투영 공간이 3보다 작은 치수를 가지면 증명의 마지막 단계가 실패하는데, 이 경우 평면에서는 점을 찾을 수 없다.

몽에의 정리도 3점이 선 위에 놓여 있다고 주장하며, 2차원이 아닌 3차원으로 고찰하고 2차원의 교차점으로서 선을 작성하는 것과 같은 사상을 이용한 증거를 가지고 있다.

2차원 증명

데사게스의 정리가 사실이 아닌 비 데사게스의 투영기가 있기 때문에 이를 증명하기 위해서는 몇 가지 여분의 조건을 충족시킬 필요가 있다.[5]이러한 조건들은 대개 특정 유형의 충분히 많은 콜라인이 존재한다고 가정하는 형태를 취하며, 이는 다시 기초 대수 좌표계가 반드시 분할 링(스큐필드)이어야 함을 보여주는 것으로 이어진다.[6]

파푸스의 정리와의 관계

파푸스의 육각 정리는 정점 a, b, c가 선에 놓여 있고 정점 A, B, C가 두 번째 선에 놓여 있는 방법으로 육각형 AbCaBcc를 그렸다면, 한 점에서 만나는 두 선에 각각 놓여 있고, 이와 같이 구성된 세 개의 점이 일직선으로 되어 있다고 말한다.파푸스의 정리가 보편적으로 사실인 평면을 파피안이라고 한다.헤센베르크(1905)는 [7]파푸스의 정리 세 가지 적용에서 데스아게스의 정리를 추론할 수 있다는 것을 보여주었다.[8]

이 결과의 반대는 사실이 아니며, 즉 데스구게스의 모든 비행기가 파피안인 것은 아니다.파푸스의 정리를 보편적으로 만족시키는 것은 기본 좌표계를 상쇄시키는 것과 동등하다.그러므로 비확정적 분할 링(필드가 아닌 분할 링) 위에 정의된 평면은 데사게스인이지만 파피안은 아닐 것이다.그러나 모든 유한분할 고리는 밭이라는 웨더번의 작은 정리 때문에 모든 유한 데스칼레스 비행기는 모두 파피안이다.밤버그&펜틸라(2015년)가 (웨더번의 작은 정리의 완전한 강점보다는) '초등적' 대수학적 사실만을 사용하는 증거를 제시하지만, 이 사실에 대한 완전히 기하학적인 증거는 알려져 있지 않다.

데스바게스 구성

데사게스의 정리(삼각형의 6면, 세 선 AA, Bb와 Cc, 그리고 관점의 축)와 관련된 10점(정점 6면, 관점의 축에 있는 교차점 3면, 관점의 중심)이 각각 10면 중 3면을 통과할 정도로 배열되어 있다.점, 그리고 각각의 10점은 10행 중 3행에 놓여 있다.그 10개의 점과 10개의 선은 투영적인 구성의 예인 데스아게스의 구성을 이룬다.데스아게스의 정리가 이 10개의 선과 점에 대해 다른 역할을 선택하지만, 데스아게스의 구성 자체는 더 대칭적이다: 10개의 점 중 어느 것이든 관점의 중심이 되도록 선택할 수 있으며, 그 선택은 어떤 6개의 점이 삼각형의 정점이 되고 어느 선이 관점의 축이 될 것인지를 결정한다.

작은 데스아게스 정리

이 제한된 버전은 두 개의 삼각형이 주어진 선의 한 지점에서 원근법이고, 두 쌍의 해당 면도 이 선에서 만나는 경우, 세 번째 쌍의 해당 면도 선에서 만난다고 명시한다.그러므로 관점의 중심이 관점의 축에 있는 경우에만 데스아게스의 정리를 전문화한 것이다.

무우팡 평면은 작은 데스아게스 정리가 모든 선에 유효하다는 투영 평면이다.

참고 항목

메모들

- ^ 스미스(1959, 페이지 307)

- ^ 카츠(1998, 페이지 461)

- ^ (Coxeter 1964) 페이지 26-27.

- ^ (Coxeter 1964, 페이지 19)

- ^ 이것들의 가장 작은 예는 Room & Kirkpatrick 1971에서 찾을 수 있다.

- ^ (Albert & Sandler 1968) 대상 없음: Sandler1968), (Hughes & Piper 1973), (Stevenson 1972)

- ^ (Dembowski 1968, 페이지 159, 각주 1)에 따르면, 헤센베르크의 원래 증거는 완전하지 않다; 그는 데스칼레스 구성에서 일부 추가 침입이 발생할 수 있는 가능성을 무시했다.완전한 증거는 크론하임 1953에 의해 제공된다.

- ^ Coxeter 1969, 페이지 238, 섹션 14.3

참조

- Albert, A. Adrian; Sandler, Reuben (2015) [1968], An Introduction to Finite Projective Planes, Dover, ISBN 978-0-486-78994-1

- Bamberg, John; Penttila, Tim (2015), "Completing Segre's proof of Wedderburn's little theorem", Bulletin of the London Mathematical Society, 47 (3): 483–492, doi:10.1112/blms/bdv021

- Casse, Rey (2006), Projective Geometry: An Introduction, Oxford: Oxford University Press, ISBN 0-19-929886-6

- Coxeter, H.S.M. (1964), Projective Geometry, Blaisdell

- Coxeter, Harold Scott MacDonald (1969), Introduction to Geometry (2nd ed.), Wiley, ISBN 978-0-471-50458-0, MR 0123930

- Cronheim, Arno (1953), "A proof of Hessenberg's theorem", Proceedings of the American Mathematical Society, 4 (2): 219–221, doi:10.2307/2031794, JSTOR 2031794, MR 0053531

- Dembowski, Peter (1968), Finite Geometries, Springer Verlag, ISBN 978-3-540-61786-0

- Hessenberg, Gerhard (1905), "Beweis des Desarguesschen Satzes aus dem Pascalschen", Mathematische Annalen, Springer, 61 (2): 161–172, doi:10.1007/BF01457558, ISSN 1432-1807

- Hilbert, David; Cohn-Vossen, Stephan (1952), Geometry and the Imagination (2nd ed.), Chelsea, pp. 119–128, ISBN 0-8284-1087-9

- Hughes, Dan; Piper, Fred (1973), Projective Planes, Springer-Verlag, ISBN 0-387-90044-6

- Kárteszi, Ferenc (1976), Introduction to Finite Geometries, North-Holland, ISBN 0-7204-2832-7

- Katz, Victor J. (1998), A History of Mathematics:An Introduction (2nd ed.), Reading, Mass.: Addison Wesley Longman, ISBN 0-321-01618-1

- Pambuccian, Victor; Schacht, Celia (2019), "The axiomatic destiny of the theorems of Pappus and Desargues", in Dani, S. G.; Papadopoulos, A. (eds.), Geometry in history, Springer, pp. 355–399, ISBN 978-3-030-13611-6

- Room, Thomas G.; Kirkpatrick, P. B. (1971), Miniquaternion Geometry, Cambridge: Cambridge University Press, ISBN 0-521-07926-8

- Smith, David Eugene (1959), A Source Book in Mathematics, Dover, ISBN 0-486-64690-4

- Stevenson, Frederick W. (1972), Projective Planes, W.H. Freeman, ISBN 0-7167-0443-9

- Voitsekhovskii, M.I. (2001) [1994], "Desargues assumption", Encyclopedia of Mathematics, EMS Press