필리프 빈히치

Filip Višnjić필리프 빈히치 | |

|---|---|

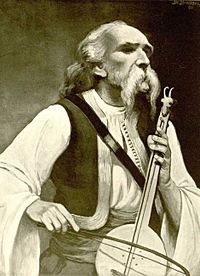

Josif Danilovac의 Filip Vihnjiich 그림, 1901. | |

| 태어난 | 1767 |

| 죽은 | 1834년(66~67세) |

| 로 알려져 있다 | 세르비아 서사시 |

Filip Višnjić (Serbian Cyrillic: Филип Вишњић, pronounced [fîliːp ʋîʃɲitɕ]; 1767–1834) was a Serbian epic poet and guslar.그의 레퍼토리는 오스만 제국에 대항한 제1차 세르비아 봉기를 연대기화한 13편의 원본 서사시와 세르비아 역사의 다른 시기의 서사시 4편을 재해석했다.

우글예비크 인근 마을에서 태어난 비슈니치는 천연두에 걸려 8, 9세 때 실명했다.그는 어린 나이에 가족을 잃고 스무 살 무렵부터 거문고를 연주하며 서사시를 낭송하기 시작했다.그는 방랑자로 발칸반도를 떠돌아다니며 공연을 하고 생계를 구걸했다.그의 스토리텔링 능력은 많은 유력 인사들의 관심을 끌었고, 1797년경 그는 부유한 가정에 시집갔다.1809년, 그는 그의 아내와 아이들과 함께 세르비아로 이주했고, 오스만 제국에 대한 1차 세르비아 반란을 직접 경험했다.그는 반란군의 사기를 진작시키기 위해 군영에서 공연을 했고, 반란의 역사를 담은 서사시를 썼다.반란은 1813년 오스만 제국에 의해 진압되었고, 빈히치와 그의 가족은 사바 강 북쪽의 오스트리아 지배하의 시르미아에 재정착해야 했다.

1815년, Vihnjich는 언어학자이자 민속학자 Vuk Karadjich를 위해 공연했고, 그는 그의 작품을 문서로 보존했습니다.비슈니치의 서사시는 카라지치가 편찬한 세르비아 서사시 모음집의 일부로 곧 출판되었다.그들은 발칸반도와 해외에서 좋은 평가를 받았다.이쯤 되자 빈히치는 자신의 옛 시를 재해석하고 더 이상 새로운 시를 짓지 않았다.그는 1834년 죽을 때까지 시리아에서 살았다.그와 그의 가족이 살았던 마을인 Grk는 나중에 그를 기리기 위해 Vihnichevo로 개명되었다.Vihnjiich는 세르비아의 가장 위대한 거침없는 선수 중 한 명으로 널리 알려져 있으며 세르비아의 구전 전통에 기여한 것으로 존경받고 있다.저명한 세르비아 학자이자 헬레니즘자인 밀로시 N. 주리치는 그를 세르비아 [1]호머라고 불렀다.

인생

필리핀 비슈니치는 1767년 우글예비크의 고르냐 트르노바 근처의 빌리차 구브노 마을에서 태어났다.[2] 그가 태어났을 때 보스니아 헤르체고비나는 오스만 [3]제국의 일부였다.그의 부모는 도르제와 마리자 빌리치였다.그는 어머니의 별명인 Vishnja에서 성을 [2]따왔다.빈히치의 아버지는 그가 어렸을 때 죽었고, 그는 8살이나 9살 때 천연두에 걸린 후 시력을 잃었다.그의 아버지가 죽은 후, 빈히치의 어머니는 재혼했고 어린 아들을 데리고 센베르야 저지대의 메자시 마을로 이사했다.빈히치가 20살이었을 때, 오스만 제국은 그의 가족을 학살하고 그들의 마을을 [4]불태웠다.이 무렵 그는 서사시 [5][6]낭송에 곁들이는 외줄 악기인 거슬을 [4]연주하기 시작했다.

수년 동안 Vihnjich는 부랑자로 발칸 반도를 여행했고, Shkoderr까지 도달했다.처음에는 생계를 유지하기 위해 구걸했지만, 곧 그의 스토리텔링 능력은 Semberija 출신의 귀족인 Ivo Knejevich를 포함한 많은 유력 인사들의 관심을 끌었다.1798년경, 빈히치는 부유한 집안 출신의 나스타 추코비치와 결혼했다.그 결혼으로 여섯 명의 아이가 태어났고, 그 중 몇 명은 유아기에 죽었다.1809년, 비슈니치는 보스니아 동부를 떠나 드리나 강을 건너 세르비아로 들어가 1804년부터 카라조르제의 지도하에 격렬한 반(反)오스만 반란이 일어났다.비슈니치와 그의 가족은 처음에는 로스니차에, 그 다음에는 바다빈치에, 그리고 마침내 살라슈 노차이스키에 정착했고, 그곳에서 반란군 지도자 스토얀 추피치가 묵었다.그 후, Vihnjiich는 Drina 강을 따라 이동하면서, 반군의 [4]사기를 높이기 위한 목적으로 거들을 연주하고 그의 서사시를 낭송했다.그의 낭송은 카라조르제 자신을 [7]포함한 많은 반군 지휘관들에게 깊은 인상을 주었다.

1813년 무렵, 반란군은 패배 직전까지 휘청거리고 있었고, 결국 9년간의 반란은 진압되었다.대부분의 반군들은 사바 강을 건너 오스트리아 제국으로 도망쳤고 빈히치는 그들을 따라 그곳으로 갔다.난민 캠프에서 몇 년을 보낸 후, 1815년, 그는 시르미아 [7]지역의 쉬드 근처의 Grk 마을에 정착했다.Vihnjich는 언어학자이자 민속학자 Vuk Karadjich와 알게 되었을 때 그의 가족과 함께 Grk에 살고 있었는데, 그는 Vihnjich의 [8]시를 기록하고 보존하기를 원했다.카라지치는 프루슈카 고라에 있는 시샤토바츠 수도원에 그를 방문하도록 비슈니치를 설득했고, 후자는 그곳에서 거들을 연주하며 그의 시를 낭송했다.그 직후 카라지치는 프루슈카 고라를 떠나 비엔나로 가서 빈히치의 서사시를 [7]출판했다.이것들은 나로드나 srbska pjesnarica (세르비아 사람들의 [9]노래)에 나온다.

빈히치는 [7]나이에도 불구하고 그 지역을 여행하며 그의 시를 낭송했다.그는 공연하는 곳마다 따뜻한 환대와 값비싼 [8]선물을 받았다.1816년, 그는 합스부르크 세르비아인, 카를로브치 수도원의 종교 지도자인 스테판 스트라티미로비치를 위해 공연했습니다.이때까지 빈히치는 자신의 옛 시를 독점적으로 재해석하고 있었고 더 이상 새로운 시를 쓰지 않았다.카라지치와 몇몇 세르비아의 저명한 학자들이 빈히치가 새로운 자료를 쓰도록 영감을 주길 바라며 오스만 세르비아로 돌아가도록 설득하려 했지만, 노쇠한 음유시인은 거절했다.전기 작가 브란코 샤시치는 1815년 오스만 제국에 대항해 두 번째 봉기를 일으킨 밀로시 오브레노비치가 그의 철학적, 이념적 반대를 거부했기 때문이라고 말한다.비슈니치는 카라조르제의 [7]죽음을 명령한 오브레노비치를 용서할 수 없었다고 한다.빈히치와 그의 가족은 시리아에서 번영했다.그는 아들을 학교에 보내고 자신의 말과 수레를 얻었으며 카라지치에 따르면 "진정한 [8][10]신사가 되었다"고 한다.그는 1834년에 [11]Grk에서 죽었다.

작동하다

Vihnjiich는 그의 동시대 사람들만큼 다작하지 않았다.그의 작품에는 4개의 재해석된 서사시와 13개의 원본이 포함되어 있었다.그가 남긴 모든 시들은 제1차 세르비아 [7]봉기 중에 쓰여졌다.그들은 모두 반란 기간 동안 준비되었고 허구의 [11]인물들과 달리 존재하는 인물들을 중심으로 돌아간다.그들의 중심 주제는 오스만 [12]제국과의 투쟁이다.Vihnjiich의 13개의 원본 중 10개는 Drina [11]강에 걸쳐 있는 지역인 Podrinje에서 발생한다.그의 작품은 총 5,001행의 [7]시로 구성되어 있다.다음은 샤시치가 [11]편찬한 빈히치만의 서사시 목록입니다.

- 포체탁 부네 프로티브 다히자(다히자에 대한 반란의 시작)

- 보이 나 초케시니 (초케시나 전투)

- 보즈나살라슈 (살라슈 전투)

- 보즈나미샤루(미샤르 전투)

- 보즈나 로스니키 (로스니카 전투)

- 우지만제 우지카(우지체 점령)

- 크네즈 이보 크네제비치

- 루카 라자레비치 이 페조(루카 라자레비치와 페조)

- 밀로시 스토이체비치 이 메호 오르그지치(밀로시 스토이체비치, 메호 오르그지치)

- 흐발라 추피치에바 (추피치의 찬사)

- 스타니치 스타노즐로

- 베젤리치 이그냐티예

- 라자르 무탑 이 아라핀 (라자르 무탑과 아랍인)

포체타크 룬 프로티브 다히자는 비슈니치의 매그넘 오푸스로 [13]널리 알려져 있다.그것은 제1차 세르비아 폭동의 초기 단계와 그에 이르는 사건들에 초점을 맞추고 있다.코소보 전투와 그 여파를 다룬 코소보 순환의 서사시와 달리, 포체탁 부네 프로티브 다히자는 [14]패배를 기념하는 것이 아니라 승리를 기념하는 것이다.

빈히치는 익명으로 작품이 [15]전파되지 않은 18세기와 19세기 초의 몇 안 되는 서사시인이라는 점에서 독특했다.이는 카라지치가 독주자 테샨 포드루고비치, 시각장애인 여성 구슬라리 예카, 스테파니자, 지베나 [9]등 작품을 발표한 몇몇 서사시인들에게도 해당된다.세르비아 서사시의 구전적인 특징 때문에,[15] 많은 서사시의 원작자들의 이름은 시간이 지나면서 없어졌다.

구슬라리 문체의 변화무쌍한 변화무쌍한 문체는 라이브 공연에서 부르는 것과 한 자 한 자 한 자씩 일치하지 않는 서사시 낭송의 특성 때문이다.슬라브어 연구에 따르면 데이비드 A 교수는거슬러인 노리스는 "그의 노래를 암기하는 것이 아니라 그가 부를 때마다 부를 수 있는 전통적인 구절과 공식적 표현으로 구성된 작곡이었다.그의 레퍼토리는 이런 단편과 대사를 떠올리고 [16]연주할 때마다 제자리에 맞춰가는 빠른 작곡 형태에 바탕을 두고 있었습니다.이것은 Vihnjiich와 같은 거들먹거리는 연주자들에게 청중이나 상황에 따라 그들의 서사시의 내용을 바꿀 수 있는 능력을 주었다.예술적 권리의 자유로운 사용은 또한 서사시적 [17]전통에 스며들었다.

레거시

Vihnjiich는 [18]횡포를 부린 가장 위대한 서사시인 중 한 명으로 널리 여겨진다.카라지치의 세르비아 서사시 모음집 출간으로 빈지치의 작품은 유럽인의 청중을 얻었고 [19]매우 호평을 받았다.세르비아가 현대에 들어서면서, 서사시의 영향력 있는 예술 형태로서의 지위는 줄어들었고, 20세기 문학 학자 스베토자르 콜예비치는 비슈니치의 작품을 "서사적 [20]전통의 백조"라고 표현했다.

매년 11월, 고르냐 트르노바는 작가, 이론가, 시인들을 끌어들이고 세르비아 정교회 기념 [21]예배를 제공하는 Vihnjichevi Dani (Vihnjich's Days)라는 문화 행사를 개최한다.1994년에는 고르냐 트르노바에 기념 명판이 설치돼 빈히치가 태어난 곳을 표시했다.비젤히나의 시립 도서관은 비젤히치와 그의 작품을 기념하는 명판으로 장식되어 있다.음유시인의 초상화는 비젤지나 우글제비크 시의 문장에 통합되었다.빈히치가 말년을 보낸 그르크 마을은 그를 기리기 위해 빈히체보로 개명되었다.세르비아와 스르프스카 공화국의 수많은 거리와 학교들은 그의 이름을 따서 지어졌다.제2차 세계 대전 동안, Vihnjiich의 초상화는 National Saviation 정부에 의해 발행된 50 디나르 지폐에 등장했습니다.오늘날의 보스니아 헤르체고비나에서는 스르프스카 [22]공화국에서 유통되는 20KM 지폐에 그의 모습이 나타난다.Vihniich는 세르비아 과학 예술 아카데미의 1993년 '가장 저명한 세르비아인 100인'에 포함되어 있다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

- ^ "Први су учитељи судбоносни". Politika Online. Retrieved 2020-01-26.

- ^ a b Božidar Kovaček (1971). Živan Milisavac (ed.). Jugoslovenski književni leksikon [Yugoslav Literary Lexicon]. Novi Sad (SAP Vojvodina, SR Serbia: Matica srpska. p. 568-569.

- ^ 샤시치 1998, 59페이지

- ^ a b c 샤시치 1998, 페이지 60

- ^ Wachtel 1998, 32페이지

- ^ 카마이클 2015, 페이지 30

- ^ a b c d e f g 샤시치 1998, 페이지 61

- ^ a b c 윌슨 1970, 페이지 111

- ^ a b Neubauer 2007, 페이지 272

- ^ 버크 2009, 페이지 143

- ^ a b c d 샤시치 1998, 페이지 62

- ^ Carmichael 2016, 페이지 28. 오류:: 도움말)

- ^ 2007년 즐라타, 페이지 602

- ^ 노리스 2008, 페이지 33-35

- ^ a b 부치니치 1963, 페이지 108

- ^ 노리스 2008, 페이지 32

- ^ Carmichael 2016, 페이지 30. 오류:: 도움말)

- ^ 비단 2016, 페이지 493

- ^ 노리스 2008, 페이지 48

- ^ 유다 2000, 페이지 41~42

- ^ 오브치나, 주르제비치 알리자노비치 & 델리치 2006, 페이지 180.

- ^ 촐로비치 2002, 페이지 73

참고 문헌

- Burke, Peter (2009). Popular Culture in Early Modern Europe. Farnham, England: Ashgate Publishing. ISBN 978-0-7546-6507-6.

- Carmichael, Cathie (2015). A Concise History of Bosnia. Cambridge, England: Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-01615-6.

- Čolović, Ivan (2002). "Who Owns the Gusle? A Contribution to Research on the Political History of a Balkan Musical Instrument". In Resic, Sanimir; Törnquist-Plewa, Barbara (eds.). The Balkans in Focus: Cultural Boundaries in Europe. Riga, Latvia: Nordic Academic Press. pp. 59–82. ISBN 978-91-89116-38-2.

- Judah, Tim (2000) [1997]. The Serbs: History, Myth and the Destruction of Yugoslavia (2nd ed.). New Haven, Connecticut: Yale University Press. ISBN 978-0-300-08507-5.

- Neubauer, John (2007). "Introduction: Folklore and National Awakening". In Cornis-Pope, Marcel; Neubauer, John (eds.). The Making and Remaking of Literary Institutions. History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. Vol. 3. Amsterdam, Netherlands: John Benjamins Publishing. pp. 269–284. ISBN 978-90-272-9235-3.

- Norris, David A. (2008). Belgrade: A Cultural History. Oxford, England: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-970452-1.

- Ovčina, Ismet; Đurđević-Alidžanović, Zijada; Delić, Ida (2006). Vodič kroz javne biblioteke Bosne i Hercegovine (in Serbo-Croatian). Sarajevo, Bosnia and Herzegovina: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. ISBN 978-9958-500-26-8.

- Petrović, Ivana (2016). "On Finding Homer: The Impact of Homeric Scholarship on the Perception of South Slavic Oral Traditional Poetry". In Efstathiou, Athanasios; Karamanou, Ioanna (eds.). Homeric Receptions Across Generic and Cultural Contexts. Berlin, Germany: Walter de Gruyter. pp. 315–330. ISBN 978-3-11-047783-2.

- Šašić, Branko (1998). "Филип Вишњић". Знаменити Шапчани и Подринци [Notable Residents of Šabac and the Podrinje] (in Serbian). Šabac, Serbia: Štampa "Dragan Srnić". pp. 59–62.

- Vidan, Aida (2016). "Serbian Poetry". In Greene, Roland; Cushman, Stephen (eds.). The Princeton Handbook of World Poetries. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. pp. 492–494. ISBN 978-1-4008-8063-8.

- Vucinich, Wayne S. (1963). "Some Aspects of the Ottoman Legacy". In Jelavich, Charles; Jelavich, Barbara (eds.). The Balkans in Transition: Essays on the Development of Balkan Life and Politics Since the Eighteenth Century. Los Angeles, California: University of California Press. pp. 56–80. OCLC 395381.

- Wachtel, Andrew Baruch (1998). Making a Nation, Breaking a Nation: Literature and Cultural Politics in Yugoslavia. Stanford, California: Stanford University Press. ISBN 978-0-8047-3181-2.

- Wilson, Duncan (1970). The Life and Times of Vuk Stefanović Karadžić, 1787–1864: Literacy, Literature and National Independence in Serbia. Oxford, England: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-821480-9.

- Zlatar, Zdenko (2007). Njegoš. The Poetics of Slavdom: The Mythopoeic Foundations of Yugoslavia. Vol. 2. Bern, Switzerland: Peter Lang. ISBN 978-0-8204-8135-7.

추가 정보

- Vojislav M. Jovanović (1954). "O liku Filipa Višnjića i drugih guslara Vukova vremena". Zbornik Matice srpske za književnost i jezik. Novi Sad: Projekat Rastko: 67–96.

외부 링크

Wikimedia Commons의 Filip Vihnjiich 관련 미디어

Wikimedia Commons의 Filip Vihnjiich 관련 미디어