평판내 운송

Intraflagellar transport

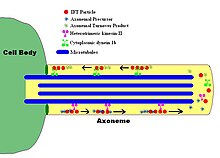

평판내 운송 또는 IFT는 대부분의 진핵성 섬모 및 편모세포의 형성과 유지보수에 필수적인 축관 미세관을 따른 양방향 운동성이다.[1] 세포 표면으로부터 막 투영 내에 조립되는 모든 섬유를 건설하는 것이 필요하다고 생각된다. 플라모듐 팔시파룸 실리아와 드로소필라의 정자 플라겔라는 세포질에 모여 IFT가 필요 없는 실리아의 예다. IFT의 과정은 IFT 입자나 열차라고 불리는 큰 단백질 복합체를 세포체에서 담도 끝으로 이동한 후 세포체로의 복귀를 수반한다. 바깥쪽 또는 안테로그레이드 운동은 키네신-2에 의해 추진되는 반면 안쪽 또는 역방향 운동은 세포질 다인 2/1b에 의해 추진된다. IFT 입자는 콤플렉스 A와 B라고 불리는 두 개의 하위 복합체에 조직된 약 20개의 단백질로 구성되어 있다.[2]

IFT는 1993년 대학원생 키스 코즈민스키가 예일대 조엘 로젠바움 박사의 연구실에서 근무하던 중 처음 보고됐다.[3][4] IFT의 과정은 두 갈래로 갈라진 알가 클라미도모나스 라인하르티뿐만 아니라 선충의 감각적 섬광에서 가장 잘 특징지어져 왔다.[5]

IFT 단백질도 섬 밖에서 기능한다는 국산화 연구를 바탕으로 제안됐다.[6]

생화학

IFT는 차축막과 플라젤라 차축막 사이의 2중 마이크로튜브를 따라 비메브레인 결합 입자의 양방향 이동을 설명한다. 연구 결과에 따르면 미세 관을 따라 IFT 입자가 움직이는 것은 두 개의 서로 다른 미세 관을 기반으로 한 모터에 의해 수행된다; 안테로그라이드(평판 팁 아래) 모터는 이질적 키네신-2이고, 역행(세포 몸 아래) 모터는 세포질 다이네인 1b이다. IFT 입자는 축방향 서브유닛을 축방향 끝에 있는 조립 부위로 운반하므로 축방향 성장을 위해 IFT가 필요하다. 따라서 액소네마는 지속적으로 신선한 단백질의 공급이 필요하므로, IFT 기계에 결함이 있는 액소네마는 대체 단백질 서브유닛이 없을 경우 서서히 수축할 것이다. 건강한 플라겔라에서는 IFT 입자가 악소네마 끝에서 방향을 반대로 하여 사용한 단백질, 즉 "반전 제품"을 다시 플라겔럼의 밑부분으로 운반하는 것으로 생각된다.[7][8]

IFT 입자 자체는 두 개의 하위 복합체로 구성되어 있으며,[9] 각각 몇 개의 개별 IFT 단백질로 구성되어 있다. 'A'와 'B'로 알려진 두 단지는 수크로스 원심분리(두 단지는 약 16S이지만 이온강도 복합 B 침전물이 증가하면 더 느리게 분리됨)를 통해 분리할 수 있다. IFT 콤플렉스의 많은 하위 유니트는 분자량에 따라 다음과 같이 명명되었다.

- 복합 A에는 IFT144, IFT140, IFT139, IFT122,[2] IFT121 및 IFT43이[10] 포함된다.

- 복합 B에는 IFT172, IFT88, IFT81, IFT80, IFT74, IFT72, IFT57, IFT52, IFT46, IFT27, IFT20이[2] 포함된다.

이러한 IFT 서브유닛의 생화학적 특성과 생물학적 기능은 이제 막 설명되기 시작하고 있는데, 예를 들어 CEP170과 같은 기저체 구성 요소나 튜불린 샤페론, 막 단백질과 같은 실륨 형성에 필요한 단백질과 상호작용한다.[11]

생리적 중요성

기능적 섬유를 유지하는 데 IFT의 중요성 때문에, 결함이 있는 IFT 기계는 현재 일반적으로 비기능적(또는 없는) 섬아와 관련된 많은 질병 표현형식에 연루되어 있다. 예를 들어 IFT88은 생쥐와 인간에서 Tg737 또는 폴라리스라고도 알려진 단백질을 인코딩하는데, 이 단백질의 상실은 생쥐에서 자기반복성 다낭성 신장질환 모델 표현형을 유발하는 것으로 밝혀졌다. 게다가, 생쥐에서 WDR62 녹다운 이후 이 단백질의 잘못된 국소화는 뇌 기형과 뇌병변증을 유발한다.[12] 망막변성, 시투스 인버서스(신체의 좌우 축 반전), 시니어- 등 기타 인체 질환낭포성 콩팥과 망막 퇴화를 모두 일으키는 뢰켄증후군, 간질환, 1차 담도장애, 네프로노피시스, 알스트롬증후군, 메켈-그루버 증후군, 센센브레너 증후군, 주네 증후군, 바르데-비들 증후군은 IFT 기계와 연계돼 왔다. 이처럼 다양한 유전적 신드롬과 유전적 질병의 집단은 이제 섬유의 오작동으로 인해 발생하는 것으로 이해되고 있으며, 그 공통의 기원을 나타내는 용어로 '실리병증'이라는 용어가 사용되고 있다.[13] 이러한 장애들과 아마도 더 많은 장애들이 IFT의 연구를 통해 더 잘 이해될 수 있을 것이다.[7]

| IFT유전자 | 기타명 | 인간병 | 참조 |

|---|---|---|---|

| IFT27 | RABL4 | 바르데-비들 증후군 | [14] |

| IFT43 | C14ORF179 | 센센브레너증후군 | [15] |

| IFT121 | WDR35 | 센센브레너증후군 | [16] |

| IFT122 | WDR10 | 센센브레너증후군 | [17] |

| IFT140 | 기아차0590 | 마인저-살디노 증후군 | [18] |

| IFT144 | WDR19 | 주네 증후군, 센센브레너 증후군 | [19] |

| IFT172 | SLB | 주네 증후군, 마인저-살디노 증후군 | [20] |

IFT와 관련하여 가장 최근에 발견된 것 중 하나는 신호 전달에 대한 잠재적인 역할이다. IFT는 섬 내에서 다른 신호 단백질의 이동에 필요한 것으로 밝혀져 왔으며, 따라서 여러 가지 다른 신호 경로에서 역할을 할 수 있다. 구체적으로 IFT는 발생에서 가장 중요한 경로 중 하나인 [21]소닉 고슴도치 신호의 중재자로 관여되어 왔다.

참조

- ^ "Archived copy". www.pandasthumb.org. Archived from the original on 14 September 2007. Retrieved 13 January 2022.

{{cite web}}: CS1 maint: 타이틀로 보관된 사본(링크) - ^ a b c Cole, DG; Diener, DR; Himelblau, AL; Beech, PL; Fuster, JC; Rosenbaum, JL (May 1998). "Chlamydomonas kinesin-II-dependent intraflagellar transport (IFT): IFT particles contain proteins required for ciliary assembly in Caenorhabditis elegans sensory neurons". J. Cell Biol. 141 (4): 993–1008. doi:10.1083/jcb.141.4.993. PMC 2132775. PMID 9585417.

- ^ Bhogaraju, S.; Taschner, M.; Morawetz, M.; Basquin, C.; Lorentzen, E. (2011). "Crystal structure of the intraflagellar transport complex 25/27". The EMBO Journal. 30 (10): 1907–1918. doi:10.1038/emboj.2011.110. PMC 3098482. PMID 21505417.

- ^ Kozminski, KG; Johnson KA; Forscher P; Rosenbaum JL. (1993). "A motility in the eukaryotic flagellum unrelated to flagellar beating". Proc Natl Acad Sci U S A. 90 (12): 5519–23. Bibcode:1993PNAS...90.5519K. doi:10.1073/pnas.90.12.5519. PMC 46752. PMID 8516294.

- ^ Orozco, JT; Wedaman KP; Signor D; Brown H; Rose L; Scholey JM (1999). "Movement of motor and cargo along cilia". Nature. 398 (6729): 674. Bibcode:1999Natur.398..674O. doi:10.1038/19448. PMID 10227290. S2CID 4414550.

- ^ Sedmak T, Wolfrum U (April 2010). "Intraflagellar transport molecules in ciliary and nonciliary cells of the retina". J. Cell Biol. 189 (1): 171–86. doi:10.1083/jcb.200911095. PMC 2854383. PMID 20368623.

- ^ a b Rosenbaum, JL; Witman GB (2002). "Intraflagellar Transport". Nat Rev Mol Cell Biol. 3 (11): 813–25. doi:10.1038/nrm952. PMID 12415299. S2CID 12130216.

- ^ Scholey, JM (2008). "Intraflagellar transport motors in cilia: moving along the cell's antenna". Journal of Cell Biology. 180 (1): 23–29. doi:10.1083/jcb.200709133. PMC 2213603. PMID 18180368.

- ^ Lucker BF, Behal RH, Qin H, et al. (July 2005). "Characterization of the intraflagellar transport complex B core: direct interaction of the IFT81 and IFT74/72 subunits". J. Biol. Chem. 280 (30): 27688–96. doi:10.1074/jbc.M505062200. PMID 15955805.

- ^ Behal RH1, Miller MS, Qin H, Lucker BF, Jones A, Cole DG. (2012). "Subunit interactions and organization of the Chlamydomonas reinhardtii intraflagellar transport complex A proteins". J. Biol. Chem. 287 (15): 11689–703. doi:10.1074/jbc.M111.287102. PMC 3320918. PMID 22170070.

{{cite journal}}: CS1 maint : 복수이름 : 작성자 목록(링크) - ^ Lamla S (2009). Functional characterisation of the centrosomal protein Cep170. Dissertation (Text.PhDThesis). LMU Muenchen: Fakultät für Biologie.

- ^ Shohayeb, B, et al. (December 2020). "The association of microcephaly protein WDR62 with CPAP/IFT88 is required for cilia formation and neocortical development". Hum. Mol. Genet. 29 (2): 248–263. doi:10.1093/hmg/ddz281. PMID 31816041.

- ^ Badano, Jose L.; Norimasa Mitsuma; Phil L. Beales; Nicholas Katsanis (September 2006). "The Ciliopathies : An Emerging Class of Human Genetic Disorders". Annual Review of Genomics and Human Genetics. 7: 125–148. doi:10.1146/annurev.genom.7.080505.115610. PMID 16722803.

- ^ Aldahmesh, M. A., Li, Y., Alhashem, A., Anazi, S., Alkuraya, H., Hashem, M., Awaji, A. A., Sogaty, S., Alkharashi, A., Alzahrani, S., Al Hazzaa, S. A., Xiong, Y., Kong, S., Sun, Z., Alkuraya, F. S. (2014). "IFT27, encoding a small GTPase component of IFT particles, is mutated in a consanguineous family with Bardet-Biedl syndrome". Hum. Mol. Genet. 23 (12): 3307–3315. doi:10.1093/hmg/ddu044. PMC 4047285. PMID 24488770.

{{cite journal}}: CS1 maint : 복수이름 : 작성자 목록(링크) - ^ Arts, H. H., Bongers, E. M. H. F., Mans, D. A., van Beersum, S. E. C., Oud, M. M., Bolat, E., Spruijt, L., Cornelissen, E. A. M., Schuurs-Hoeijmakers, J. H. M., de Leeuw, N., Cormier-Daire, V., Brunner, H. G., Knoers, N. V. A. M., Roepman, R. (2011). "C14ORF179 encoding IFT43 is mutated in Sensenbrenner syndrome". J. Med. Genet. 48 (6): 390–395. doi:10.1136/jmg.2011.088864. PMID 21378380. S2CID 6073572.

{{cite journal}}: CS1 maint : 복수이름 : 작성자 목록(링크) - ^ Gilissen, C., Arts, H. H., Hoischen, A., Spruijt, L., Mans, D. A., Arts, P., van Lier, B., Steehouwer, M., van Reeuwijk, J., Kant, S. G., Roepman, R., Knoers, N. V. A. M., Veltman, J. A., Brunner, H. G. (2010). "Exome sequencing identifies WDR35 variants involved in Sensenbrenner syndrome". Am. J. Hum. Genet. 87 (3): 418–423. doi:10.1016/j.ajhg.2010.08.004. PMC 2933349. PMID 20817137.

{{cite journal}}: CS1 maint : 복수이름 : 작성자 목록(링크) - ^ Walczak-Sztulpa, J., Eggenschwiler, J., Osborn, D., Brown, D. A., Emma, F., Klingenberg, C., Hennekam, R. C., Torre, G., Garshasbi, M., Tzschach, A., Szczepanska, M., Krawczynski, M., Zachwieja, J., Zwolinska, D., Beales, P. L., Ropers, H.-H., Latos-Bielenska, A., Kuss, A. W. (2010). "Cranioectodermal dysplasia, Sensenbrenner syndrome, is a ciliopathy caused by mutations in the IFT122 gene". Am. J. Hum. Genet. 86 (6): 949–956. doi:10.1016/j.ajhg.2010.04.012. PMC 3032067. PMID 20493458.

{{cite journal}}: CS1 maint : 복수이름 : 작성자 목록(링크) - ^ Perrault, I., Saunier, S., Hanein, S., Filhol, E., Bizet, A. A., Collins, F., Salih, M. A. M., Gerber, S., Delphin, N., Bigot, K., Orssaud, C., Silva, E., and 18 others. (2012). "Mainzer-Saldino syndrome is a ciliopathy caused by IFT140 mutations". Am. J. Hum. Genet. 90 (5): 864–870. doi:10.1016/j.ajhg.2012.03.006. PMC 3376548. PMID 22503633.

{{cite journal}}: CS1 maint : 복수이름 : 작성자 목록(링크) - ^ Bredrup, C., Saunier, S., Oud, M. M., Fiskerstrand, T., Hoischen, A., Brackman, D., Leh, S. M., Midtbo, M., Filhol, E., Bole-Feysot, C., Nitschke, P., Gilissen, C., and 16 others. (2011). "Ciliopathies with skeletal anomalies and renal insufficiency due to mutations in the IFT-A gene WDR19". Am. J. Hum. Genet. 89 (5): 634–643. doi:10.1016/j.ajhg.2011.10.001. PMC 3213394. PMID 22019273.

{{cite journal}}: CS1 maint : 복수이름 : 작성자 목록(링크) - ^ Halbritter, J., Bizet, A. A., Schmidts, M., Porath, J. D., Braun, D. A., Gee, H. Y., McInerney-Leo, A. M., Krug, P., Filhol, E., Davis, E. E., Airik, R., Czarnecki, P. G., and 38 others. (2013). "Defects in the IFT-B component IFT172 cause Jeune and Mainzer-Saldino syndromes in humans". Am. J. Hum. Genet. 93 (5): 915–925. doi:10.1016/j.ajhg.2013.09.012. PMC 3824130. PMID 24140113.

{{cite journal}}: CS1 maint : 복수이름 : 작성자 목록(링크) - ^ Eggenschwiler JT, Anderson KV (January 2007). "Cilia and developmental signaling". Annu Rev Cell Dev Biol. 23: 345–73. doi:10.1146/annurev.cellbio.23.090506.123249. PMC 2094042. PMID 17506691.

추가 읽기

- Orozco JT, Wedaman KP, Signor D, Brown H, Rose L, Scholey JM (April 1999). "Movement of motor and cargo along cilia". Nature. 398 (6729): 674. Bibcode:1999Natur.398..674O. doi:10.1038/19448. PMID 10227290. S2CID 4414550.

- Cole DG, Diener DR, Himelblau AL, Beech PL, Fuster JC, Rosenbaum JL (May 1998). "Chlamydomonas kinesin-II-dependent intraflagellar transport (IFT): IFT particles contain proteins required for ciliary assembly in Caenorhabditis elegans sensory neurons". J. Cell Biol. 141 (4): 993–1008. doi:10.1083/jcb.141.4.993. PMC 2132775. PMID 9585417.

- Pan X, Ou G, Civelekoglu-Scholey G, et al. (September 2006). "Mechanism of transport of IFT particles in C. elegans cilia by the concerted action of kinesin-II and OSM-3 motors". J. Cell Biol. 174 (7): 1035–45. doi:10.1083/jcb.200606003. PMC 2064394. PMID 17000880.

- Qin H, Burnette DT, Bae YK, Forscher P, Barr MM, Rosenbaum JL (September 2005). "Intraflagellar transport is required for the vectorial movement of TRPV channels in the ciliary membrane". Curr. Biol. 15 (18): 1695–9. doi:10.1016/j.cub.2005.08.047. PMID 16169494. S2CID 15658145.

- Haycraft CJ, Banizs B, Aydin-Son Y, Zhang Q, Michaud EJ, Yoder BK (October 2005). "Gli2 and Gli3 localize to cilia and require the intraflagellar transport protein polaris for processing and function". PLOS Genet. 1 (4): e53. doi:10.1371/journal.pgen.0010053. PMC 1270009. PMID 16254602.

- Briggs LJ, Davidge JA, Wickstead B, Ginger ML, Gull K (August 2004). "More than one way to build a flagellum: comparative genomics of parasitic protozoa". Curr. Biol. 14 (15): R611–2. doi:10.1016/j.cub.2004.07.041. PMID 15296774. S2CID 42754598.

외부 링크

- 시간이 경과한 초소형 QuickTime 영화와 IFT의 도식화된 만화는 Rosenbaum Lab IFT 웹 페이지를 참조하십시오.