그림 우위 효과

Picture superiority effect

그림 우위효과란 그림과 이미지가 말보다 기억될 가능성이 높은 현상을 말한다.[2][3][4][5][6][7]이 효과는 다른 방법을 사용한 수많은 실험에서 입증되었다.그것은 "인간의 기억은 사건 정보의 표시의 상징적 형식성에 극도로 민감하다"[8]는 개념에 근거한다.그림 우위 효과에 대한 설명은 구체적이지 않고 여전히 논의되고 있다.

역사

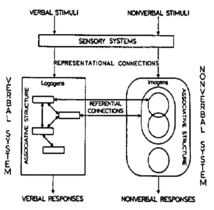

앨런 파이비오의 이중 부호화 이론은 그림 우위 효과의 기본이다.파비오는 사진을 더 쉽게 코딩하고 심볼 모드에서 검색할 수 있는 반면 단어를 사용하는 이중 코딩 프로세스는 코딩과 검색 모두에 더 까다롭기 때문에 저장된 메모리의 코딩과 검색에 있어 사진이 단어에 비해 장점이 있다고 주장한다.그림 우위에 있는 더 높은 회수율의 또 다른 설명은 그림 물체의 더 높은 친근감 또는 빈도수다(Asch & Ebenholtz, 1962).[1]이중 부호화 이론(1971, 1986년)에 따르면 기억은 구두 또는 이미지를 통해 존재한다.그림으로 제시된 구체적인 개념은 두 시스템으로 암호화되지만 추상적인 개념은 구두로만 기록된다.심리학에서 그 효과는 유용성 휴리스틱스뿐만 아니라 귀속 이론의 편의성에 영향을 미친다.광고 및 사용자 인터페이스 설계와도 관련이 있다.

관련 이론

Paivio – 이중 부호화 이론

그림 자극은 단어 자극에 비해 유리하다. 왜냐하면 그것들은 단적으로 암호화되기 때문이다. 반면에 단어 자극은 단지 언어 코드만 생성한다.그림들은 언어적인 라벨을 생성시킬 가능성이 있는 반면, 단어들은 이미지 라벨을 생성하지 않을 것이다.[4]

넬슨 – 감각 의미론

그림은 단어보다 두 가지 인코딩 장점을 가지고 있다.그림들은 말보다 지각적으로 서로 더 구별되기 때문에, 회상의 기회를 증가시킨다.그림 간 유사성이 높았던 실험에서는 그림 우위 효과가 나타나지 않았다.그림 또한 단어보다 의미를 더 직접적으로 평가하는 것으로 여겨진다.처리 이론의 수준은 의미론적 연구 지침(각 항목의 쾌감을 평가)에 따라 단어와 그림을 비교할 때 적용되며, 둘 다 더 깊은 수준에서 인코딩되었기 때문에 그림이나 단어에 대해 리콜이 매우 유사하다.[4]

그림 우위는 단어보다 그림에 대한 우수한 인코딩으로 인해 발생하며, 그림의 기억력이 향상된다.[2]

Weldon 및 Roediger-transfer 적절한 처리 이론

스터디와 테스트에서 프로세싱의 중첩이 클수록 성능이 향상된다.TAP는 인코딩과 검색의 상호작용으로 그림의 우위에 대해 설명한다.의미론적 과제 중에 항목을 암호화하면, 인식 기능에 의존하는 시험보다 검색을 위한 항목과 관련된 개념에 의존하는 기억력 시험의 성능이 더 높아야 한다.[4]

증거

이러한 효과는 시험 단계에서 대상을 단어로 제시해도 단어로 연구한 항목보다 그림으로 연구한 항목이 더 잘 기억되는 인식 기억 과제에서 나타나는 것으로 나타났다.[5]이중 프로세스 모델에 따르면 인식 메모리의 기초가 되는 것으로 생각되는 친숙성 및/또는 기억 프로세스에 그림 우위 효과가 영향을 미치는지 여부는 명확하지 않다.[2]

연관 인식 기억의 실험에서, 참가자들은 무작위 콘크리트 단어 쌍과 선 그리기 쌍을 연구했다.그들은 시험에서 온전한 쌍과 재배열된 쌍을 구별해야 했다.그림 우위 효과는 온전한 그림 쌍에 대해 더 큰 적중률로 강한 효과를 계속 표현했다.이것은 인코딩 이론을[9] 더욱 뒷받침한다. 연상 인식에서의 최근의 연구는 이름 붙일 수 있는 그림의 의미적 의미가 단어의 의미적 의미보다 더 빨리 활성화되어 그림으로 묘사된 항목들 사이의 더 의미 있는 연관성이 생성될 수 있다는 것을 보여준다.[10]

그림은 그림과 단어를 구별할 수 있는 특색 있는 특징을 가지고 있으며 그러한 차별성은 언어적 단서들에 비해 기억력을 증가시킨다(Jenkins, Neale & Deno, 19[11] 67).의미적 행렬 중 기억력 리콜에도 그림 우위 효과가 뚜렷했다(Childers & Houston, 1984[12]).게다가, 단어보다 쌍이나 그룹으로 된 그림이 우리 기억 속에 더 잘 정리되어 있어서 리콜에서 우위에 놓이게 되었다(Pavio & Csapo, 1973년[13]).글자의 위치보다 물건과 사진의 위치가 더 잘 기억된 공간 기억에도 그림 우위 효과가 나타난다.[14]

비평

단어보다 그림의 장점은 시각적 유사성이 신뢰할 수 있는 신호일 때만 명백하다. 왜냐하면 그림을 이해하는 데 단어보다 시간이 더 오래 걸리기 때문이다(Snodgrass & McCullough, 1986[15]).그림은 그림의 분화가 쉽기 때문에 목록 학습에 있어서 단어보다 우수할 뿐이다(Dominowski & Gadlin, 1968[16]).역 그림 우위에서는 반응이 그림일 때 학습이 훨씬 느리다는 것이 관찰되었다(Postman, 1978[17]).단어들은 그림이나 그림보다 더 빠른 반응을 만들어냈지만, 이중 부호화 이론(Amrhein, McDaniel & Waddill 2002[18])에 대한 단어들에 비해 의미적 기억력에 접근하기 쉽거나 뛰어난 효과를 가지고 있다는 이점은 없었다.마찬가지로 응답시간 마감일이 이행된 연구에서도 역우위 효과가 보고되었다.이것은 친숙함과 기억의 이중 프로세스 모델과 관련이 있다.응답 기한이 짧을 때는 친숙해지는 과정이 존재했고, 사진보다 단어를 떠올리는 경향도 늘어났다.응답마감 기간이 길어지자 회수의 과정이 활용되고 있었고, 강력한 그림 우위 효과가 나타났다.[19]또한, 사진이나 지능 비교를 위한 단어에 대해서도 등가 응답 시간이 보고되었다(Paivio & Marschark, 1980[20]).그림이 단어보다 같은 의미 코드에 더 빨리 접근할 수 있다는 가정과는 반대로, 모든 의미 정보는 단일 시스템에 저장된다.유일한 차이점은 그림과 단어가 의미 코드의 다른 특징에 접근한다는 것이다(te Linde, 1982년[21]).

나이와 함께

수명을 통틀어 그림 우위 효과의 점진적인 발전이 뚜렷하다.일부 연구는 나이가 들면서 더 뚜렷해지는 것으로 보이는 반면,[5][6] 다른 연구들은 이 효과가 더 어린 아이들 사이에서도 관찰된다는 것을 발견했다(화이트하우스, 메이버, 더킨, 2006[6]).그러나, 어린이들 사이의 인식 기억에서 그림 우위의 주요한 기여는 친숙함이었다(Defeyter, Ruso & McPartlin, 2009[5]).특히 7세 사이의 어린 시절에는 그림 우위 효과가 다른 연령대에 비해 작다.[6]이는 파비오의 이중 부호화 이론을 지지하는 어린 아이들 사이에서 내면의 말이 부족하기 때문일 수 있다.건강한 노년층에서 그림 우위효과가 청년층보다 큰 것으로 나타났는데, 이는 노년층에게 불리했던 단어에 대한 인식과 비교된다.[22]그런 점에서 노인들은 그림 정보를 사용하여 텍스트 정보를 보유함으로써 이익을 얻을 수 있다(Cherry et al., 2008[23]).노인들은 단어에 대한 기억력이 손상된 반면, 사진은 손상된 기억력을 회복하고 적절하게 기능하는데 도움을 준다(Aly 등, 2008[22]).또한, 노인들은 사진과 함께 아이템이 동봉되었을 때 젊은이들과 비교했을 때 올바른 아이템을 식별하는 것과 동일한 수준의 능력을 보여주었다(Smith, Hunt & Dunlap, 2015).알츠하이머병과 기타 경미한 인지장애를 가진 모집단에서는 그림 우위 효과가 뚜렷하게 남아 있다.[24]ERP 활동은 기억력 장애가 있는 환자가 전두엽에 기반한 기억 프로세스를 이용하여 사진에 대한 성공적인 인식을 지원하였음을 나타낸다. 이는 건강한 대조군과 유사하지만 단어는 아니었다.[24]

적용들

- 교육(언어 학습):학습자는 처음에 그림을 처리할 때 멘탈 모델을 구성하여 텍스트의 후속 처리에 더 이상의 모델 구성이 필요하지 않도록 할 수 있다.텍스트 앞에 그림을 제시하는 것은 사전 지식이 부족한 학생들에게 유익하다(Eitel & Scheiter, 2015[25]).비슷한 맥락에서, 텍스트 정보를 처리하기 전에 그림을 읽는 것은 사전 지식이 낮은 학생들의 이해도를 향상시킨다. (살메론, 바치노, 카냐스, 마드리드, & 파하르도, 2009[26])개인이 그림의[vague] 연상적 힘에 과신하지 않을 때 그림은 언어 학습에 단어 번역보다 더 효과적일 수 있다(Carpenter & Olson, 2011[27]).너무 자신만만하면 사진이 말보다 우월감을 잃는다.

- 건강 통신:앨리, 골드, 버드슨(2009)[7]의 연구에 따르면 경증 알츠하이머병(AD)과 압제형 경도인지장애(MC) 사이에서 사진 우위 효과가 관찰됐다. 사진은 주의력, 이해력, 회상력, 의도/첨부성 등 4가지 의사소통 영역에 상당히 긍정적인 영향을 미친다.보건 교육 자료는 사진을 추가하면 큰 혜택을 볼 수 있는데, 이는 특히 글쓰기 능력이 부족한 사람들에게 도움이 될 수 있기 때문이다(Houts, C).도악, L.Doak & Loscalzo, 2006[28]).그림 우위 효과는 공포나 역겨운 이미지를 포함하면 이미지가 없는 상태와 비교해서 인식 기억력 향상으로 이어진 건강 커뮤니케이션을 위한 소재를 만드는 데 구현될 수 있다(Leshner, Vultee, Bolls & Moore, 2010[29]).

- 광고:퍼시와 로시터[30](1997, 페이지 295)는 "사진은 소비자와 기업 관객 모두에게 잡지 광고에서 가장 중요한 구조적 요소"라고 말했다.시각적으로 프레임된 메시지는 청중의 동기부여가 덜 되고 정보를 의미적으로 처리하는 능력이 떨어지는 조건에서 더 효과적이었다.시각 광고는 장기 기억 효과에 대한 구두 광고보다 노출이 적다. (Childers & Houston, 1984[12])광고의 화보적인 구성요소는 말보다 먼저 볼 가능성이 높으며, 광고의 언어적 구성요소에 대한 기대를 불러일으킨다(Houston, Childers & Heckler, 1987[31]).광고 콘텐츠와 상관없이 사진의 크기를 극대화하면 광고의 기준선에 대한 관심이 높아지기 때문에 전체 광고에 대한 관심이 향상될 것이다(Pieters & Wedel, 2004[32]).

제안모델

향후 연구 방향

- 건강 통신을 위한 사진을 평가하기 위한 임상 설정(Houts, C)도악, L.도악 & 로스칼조, 2006[28])

- 그림정보 인코딩 및 디코딩을 위한 그림의 단순성에 관한 실험적 연구

참고 항목

참조

- ^ a b Asch, Solomon E.; Ebenholtz, Sheldon M. (1962). "The Principle of Associative Symmetry". Proceedings of the American Philosophical Society. 106 (2): 135–163. JSTOR 985378.

- ^ a b c Curran, T.; Doyle, J. (2011). "Picture superiority doubly dissociates the ERP correlates of recollection and familiarity". Journal of Cognitive Neuroscience. 23 (5): 1247–1262. doi:10.1162/jocn.2010.21464. PMID 20350169. S2CID 6568038.

- ^ Shepard, R.N. (1967). "Recognition memory for words, sentences, and pictures". Journal of Learning and Verbal Behavior. 6: 156–163. doi:10.1016/s0022-5371(67)80067-7.

- ^ a b c d McBride, D. M.; Dosher, B.A. (2002). "A comparison of conscious and automatic memory processes for picture and word stimuli: a process dissociation analysis". Consciousness and Cognition. 11 (3): 423–460. doi:10.1016/s1053-8100(02)00007-7. PMID 12435377. S2CID 2813053.

- ^ a b c d Defetyer, M. A.; Russo, R.; McPartlin, P. L. (2009). "The picture superiority effect in recognition memory: a developmental study using the response signal procedure". Cognitive Development. 24 (3): 265–273. doi:10.1016/j.cogdev.2009.05.002.

- ^ a b c d Whitehouse, A. J.; Maybery, M.T.; Durkin, K. (2006). "The development of the picture-superiority effect". British Journal of Developmental Psychology. 24 (4): 767–773. doi:10.1348/026151005X74153.

- ^ a b Ally, B. A.; Gold, C. A.; Budson, A. E. (2009). "The picture superiority effect in patients with Alzheimer's disease and mild cognitive impairment". Neuropsychologia. 47 (2): 595–598. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2008.10.010. PMC 2763351. PMID 18992266.

- ^ Yuille, John C. (2014-05-09). Imagery, Memory and Cognition (PLE: Memory): Essays in Honor of Allan Paivio. Psychology Press. ISBN 9781317685470.

- ^ Hockley, W. E. (2008). "The picture superiority effect in associative recognition". Memory & Cognition. 36 (7): 1351–1359. doi:10.3758/MC.36.7.1351. PMID 18927048.

- ^ Hockley, W.E.; Bancroft, T. (2011). "Extensions of the picture superiority effect in associative recognition". Canadian Journal of Experimental Psychology. 65 (4): 236–244. doi:10.1037/a0023796. PMID 21728402.

- ^ Jenkins, Joseph R; Neale, Daniel C; Reno, Stanley L (1967). "Differential memory for picture and word stimuli". Journal of Educational Psychology. 58 (5): 303–307. doi:10.1037/h0025025. PMID 6079075.

- ^ a b Childers, Terry L; Houston, Michael J (1984). "Conditions for a picture-superiority effect on consumer memory". Journal of Consumer Research. 11 (2): 643. CiteSeerX 10.1.1.486.9741. doi:10.1086/209001.

- ^ Paivio, Allan; Csapo, Kalman (1973). "Picture superiority in free recall: Imagery or dual coding?". Cognitive Psychology. 5 (2): 176–206. doi:10.1016/0010-0285(73)90032-7.

- ^ Cattaneo, Z.; Rosen, M.; Vecchi, T.; Pelz, J. B. (2008). "Monitoring eye movements to investigate the picture superiority effect in spatial memory". Perception. 37 (1): 34–49. doi:10.1068/p5623. PMID 18399246. S2CID 30843136.

- ^ Snodgrass, Joan G; McCullough, Brian (1987). "The role of visual similarity in picture categorisation". Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. 12: 147–154. doi:10.1037/0278-7393.12.1.147. S2CID 234873.

- ^ Dominowski, Roger L.; Gadlin, Howard (1968). "Imagery and paired-associate learning". Canadian Journal of Psychology. 22 (5): 336–348. doi:10.1037/h0082774.

- ^ Postman, L. (1978). "Picture-word differences in the acquisition and retention of paired associates". Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory. 4 (2): 146–57. doi:10.1037/0278-7393.4.2.146. PMID 632757.

- ^ Amrhein, Paul C; McDaniel, Mark; Waddill, Paula (2002). "Revisiting the picture superiority effect in symbolic comparison: Do pictures provide privileged access?". Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. 28 (5): 843–857. doi:10.1037/0278-7393.28.5.843.

- ^ Boldini, A.; Russo, R.; Punia, S.; Avons, S. E. (2007). "Reversing picture superiority effect: a speed-accuracy trade-off study of recognition memory". Memory & Cognition. 35 (1): 113–123. doi:10.3758/BF03195948. PMID 17533886.

- ^ Paivio, Allan; Marschark, Marc (1980). "Comparative judgements of animal intelligence and pleasantness". Memory & Cognition. 8: 39–48. doi:10.3758/BF03197550.

- ^ te Linde, John (1982). "Picture-word difference in decision latency: A test of common-coding assumptions". Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. 8 (6): 584–598. doi:10.1037/0278-7393.8.6.584.

- ^ a b Ally, B. A.; Waring, J. D.; Beth, E. H.; McKeever, J. D.; Milberg, W. P.; Budson, A. E. (2008). "Aging memory for pictures: using high-density event-related potentials to understand the effect of aging on the picture superiority effect". Neuropsychologia. 46 (2): 679–689. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2007.09.011. PMC 2271145. PMID 17981307.

- ^ Cherry, Katie E; Hawley, Karri S; Jackson, Erin M; Volaufova, Julia; Su, Joseph; Jazwinski, Michal (2008). "Pictorial superiority effects in oldest-old people". Memory. 16 (7): 728–741. doi:10.1080/09658210802215534. PMC 2575043. PMID 18651263.

- ^ a b Ally, B. A.; McKeever, J. D.; Waring, J. D.; Budson, A. E. (2009). "Preserved frontalmemorial processing for pictures in patients with mild cognitive impairment". Neuropsychologia. 47 (10): 2044–2055. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2009.03.015. PMC 2724267. PMID 19467355.

- ^ Eitel, Alexander; Scheiter, Katharina (2015). "Picture or Text First? Explaining Sequence Effects when Learning with Pictures and Text". Educational Psychology Review. 27: 153–180. doi:10.1007/s10648-014-9264-4. S2CID 145364053.

- ^ Salmerón, Ladislao; Baccino, Thierry; Cañas, Jose J; Madrid, Rafael I; Fajardo, Inmaculada (2009). "Do graphical overviews facilitate or hinder comprehension in hyptertext?". Computers & Education. 53 (4): 1308–1319. doi:10.1016/j.compedu.2009.06.013.

- ^ Carpenter, Shana K; Olson, Kellie M (2012). "Are pictures good for learning new vocabulary in a foreign language? Only if you think they are not". Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. 38 (1): 92–101. doi:10.1037/a0024828. PMID 21787105. S2CID 14999915.

- ^ a b Houts, Peter S.; Doak, Cecilia C.; Doak, Leonard G.; Loscalzo, Matthew J. (2006). "The role of pictures in improving health communication: A review of research on attention, comprehension, recall, and adherence". Patient Education and Counseling. 61 (2): 173–190. doi:10.1016/j.pec.2005.05.004. PMID 16122896.

- ^ Leshner, Glenn; Volte, Fred; Bolls, Paul D; Moore, Jensen (2010). "When a fear appeal isn't just a fear appeal: The effects of graphic anti-tobacco messages". Journal of Broadcasting & Electronic Media. 54 (3): 485–507. doi:10.1080/08838151.2010.498850. S2CID 144001133.

- ^ Percy, Larry; Rossiter, John R (1997). A theory-based approach to pretesting advertising. WD Wells. p. 295.

- ^ Houston, Michael J; Childers, Terry L; Heckler, Susan E (1987). "Picture-word consistency and the elaborative processing of advertisements". Journal of Marketing Research. 24 (4): 359. doi:10.2307/3151383. JSTOR 3151383.

- ^ Pieters, Rik; Wedel, Michel (2004). "Attention Capture and Transfer in Advertising: Brand, Pictorial, and Text-Size Effects". Journal of Marketing. 68 (2): 36–50. doi:10.1509/jmkg.68.2.36.27794. S2CID 15259684.

- 원천

- Nelson, D.L.; Reed, U.S.; Walling, J.R. (1976). "Pictorial superiority effect". Journal of Experimental Psychology: Human Learning & Memory. 2 (5): 523–528. doi:10.1037/0278-7393.2.5.523. PMID 1003125.

- 파비오, A. (1971)이미지 및 언어 프로세스.뉴욕: 홀트, 리네하트 & 윈스턴.

- 파비오, A. (1986)정신적 표현: 이중 코딩 접근법.뉴욕: 옥스퍼드 대학 출판부.