수메다

Sumedha수메다 | |

|---|---|

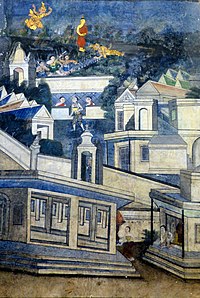

수메다·다판카라 불상, 현대 삽화 | |

| 개인적인 | |

| 종교 | 불교 |

| 고향 | 아마라바토, 인도 |

| 교육 | 베딕 |

| 로 알려져 있다. | 고타마불의 전생, 부처가 되고 싶다는 소망을 처음 천명했을 때 |

| 시니어포스팅 | |

| 선생님 | 도판카라 불상 |

불교 문헌에서 수메다는 고타마 불상(팔리; 산스크리트어: 고타마)의 전생으로 부처가 되겠다는 뜻을 천명한다.불교 문헌에는 고타마 부처가 아직 부처가 될 때(팔리: 보디삿타, 산스크리트: 보살) 이런 일이 일어난다고 기술되어 있다.전통은 수메다의 삶을 고타마의 마지막 생애를 통해 부처님오름 달성에 이르는 영적 여정의 시작이라고 여긴다.브라만 가문에서 태어난 수메다는 산속에서 금욕자로 살기 시작한다.어느 날 그는 Dīpankara 부처(산스크리트어:드파우카라)를 부르며, 그가 걸어갈 수 있도록 자신의 몸을 바친다.이 제사를 지내는 동안 자신 역시 장차 부처가 될 것이라고 맹세하는데, 이는 드판카라가 예언으로 확인된다.

수메다와 드판카라 부처의 만남은 보디사타의 길을 다룬 것으로 알려진 불교 이야기 중 가장 오래된 것으로, 이 이상에 대한 테라바딘 해석으로 묘사되어 왔다.부처님의 전생에 대한 가장 자세한 이야기로, 불교 미술에서 가장 인기 있는 이야기 중 하나이다.그것은 많은 테라바딘 사원에 묘사되어 있고 적어도 무수한 불교 작품들에 암시되어 있다.수메다의 이야기는 종종 테라바다 불교도들에 의해 사심 없는 봉사의 예로 제기되어 왔다.

오리진스

수메다의 생애는 팔리불상과 자타카에 묘사되어 있으며, 후자는 전자를 바탕으로 하고 있다.산스크리트어 텍스트 전통은 수메다의 삶과도 관련이 있다.산스크리트 전통 설명들은 인도학자 케네스 노먼과 리차드 곰브리히가 이 설명들이 아마도 부처님으로부터 한 세기 후에, 종파 이전의 불교로 거슬러 올라갈 수 있다고 주장하게 한 파리의 설명과 매우 유사하다.[1][2]반면 불교학자인 얀 나티에는 초기의 팔리 담론(팔리:수타, 산스크리트:수트라)에 드판카라 부처가 없는 것은 드판카라에 대한 전통이 부처 이후 수세기 만에 전래되었다는 것을 보여준다고 주장한다.[3]불교학자인 나오미 애플턴은 전기적 자료의 일부가 "6세기 CE 이전까지 고정되어 있었다"고 말한다.[4]

팩스(337–422 CE)와 같은 중국 불교 순례자들은 스메다 스가 다판카라 불상을 만났을 장소를 지금은 낭가하르라고 불리는 나가라라(아프가니스탄)로 확인했다.팩스ian은 그곳에서 Dīpankara를 위한 사당을 보고했다: 분명히 간드하란 불교도들이 그들의 나라가 고타마 부처의 정신적 삶의 기원이라고 주장하는 것이 중요했다.[5]수메다 계정에 대한 묘사의 대부분은 인도 북서쪽 지역, 특히 간다라 지역에서 발견되었기 때문에, 그 곳에서 이야기가 전개되었다는 의견이 제기되었다.[3]그러나 머리카락의 퍼짐의 모티브는 와의 및 또한 아잔타 지역과 나란다 지역에서도 발견되었으며,[6] 그 이야기가 아잔타에서 흔했다는 증거가 있다.[7]

불교학자인 카렌 데리스는 불상이 초기 팔리 문헌에 초점을 맞추고 후대의 신화적 설명에 대해 편견을 가지기 때문에 상대적으로 학문적인 관심을 거의 받지 못했다고 지적했다.[8]

계정

초년기

| 번역: 수메다 | |

|---|---|

| 산스크리트어 | 수마티, (수)메가 |

| 팔리 | 수메다 (~파아시타, ~타파사)[9] |

| 버마어 | သုမေဓာ |

| 중국어 | 善慧 (피니인:산후이) |

| 일본인입니다 | 善慧 (로마지:젠어) |

| 한국인입니다 | 善慧 (RR: 설혜) |

| 티베트어 | Mkhas pa bloom bros bzaṅ po dka' thub pa. |

| 태국어 | สุเมธดาบส (RTGS: 수메다봇) |

| 불교의 용어집 | |

팔리 문헌에서 수메다는 4개의 "초과"와 10만개의 보통 eon을 전에 살았다고 한다.[10]대부분의 텍스트가 고타마 부처 자신의 기억으로 묘사하는 것에는 수메다의 삶에 대한 설명이 1인칭의 목소리로 주어진다.[11][12]수메다는 아마라바토에서 귀족출신의 브라만 가문에서 태어났다.[13]어른이 된 그는 삶이 병과 죽음과 같은 고통으로 가득 차 있음을 깨닫고 '죽음을 넘어서는 상태'[14]를 찾기 위해 나선다.그는 사후세계에서 자신의 부를 가져갈 수 없다는 것을 깨닫고 모든 재산을 기부하며, 돗자리를 두른 금욕주의자가 된다([15]Pali:a jaila그는 히말라야에 있는 답마카 산에서 살기 시작했다.[16]그는 엄격한 규율을 지키면서 오직 나무 밑에서 살고 열매로 사는 것을 선택한다.[17][18]본문에는 그의 자양분이 '최고지식'을 얻고 하늘을 나는 것과 같은 '위대한 요가력'을 발달시키는 데 도움이 된다고 적혀 있다.[19]그는 세상에 부처가 생겨났다는 것을 눈치채지 못할 정도로 요가적인 실천에 몰두하고 있는 것으로 묘사된다.[20][note 1]

도판카라 부처와의 만남

어느 날 람마바트 시를 여행하던 중, 그는 사람들이 드판카라 부처가 여행할 길을 준비하는 것을 보게 되는데, 드판카라는 스메다 부처가 되기 전에 만나게 될 24개의 부처 중 첫 번째 부처다.[22]부처님이라는 말을 듣고 기뻐하며 수메다는 아직 행해지지 않은 길의 한 부분을 책임지지만, 드판카라에 맞춰 그럭저럭 끝내지 못하고 있다.[23]수메다는 자신의 초능력을 이용해 도로를 보수하는 것을 원치 않기 때문에, 데판카라 부처와 그의 추종자들을 인간다리로 삼는 앞 진흙 속에서 자신을 과시한다.[24][note 2]그는 머리카락과 사슴가죽을 펴고 진흙 위에 옷을 짖어 그것을 완전히 덮는다.[26][27]후기 문헌들은 이것이 곧 부처인 고타마의 발전에서 진보된 단계임을 알 수 있을 것이다. 그는 마음과 말뿐 아니라 육체적으로도 부처님께 온전히 헌신한다는 점에서 말이다.이런 식으로 그는 드판카라 부처에게 경의를 표하고 그와 승려들이 진흙을 거르지 않고 건너도록 돕는다.이는 수메다의 목숨을 바친 희생으로, 많은 승려들이 그를 밟고 지나가게 하고, 그 과정에서 그가 죽을 수도 있다는 점에서, 수메다의 목숨을 바친 것으로 간주된다.[28]그렇게 하면서 수메다는 훗날 자신도 부처가 될 것이라는 구체적인 서약(Pali: abhinihara; Sanskrit: Purvapraidhana)을 발음한다.[10][29]

도판카라는 수메다의 몸 위를 걷기 전에 그 앞에 멈춰 서서 수메다의 소원이 장래에 이루어질 것이라는 예언(팔리: 베야카라라,a, 산스크리트: vykaraṇa)을 한다. 그 후 그는 사가라 불리는 부처가 될 것이다.[30]Dppankara는 또한 그의 부모와 주요 제자들의 이름과 같은 미래의 부처의 삶에 대한 몇 가지 세부사항들을 언급한다.드판카라가 이 말을 할 때, 드판카라 휘하에서 아직 깨달음을 얻을 수 없다고 믿는 많은 신자들은 다음 부처인 사천왕 아래에서 깨달음을 얻을 것이라고 맹세한다.[10]그 예언이 있은 후, 수메다 부처가 여전히 진흙 속에 누워 있는 가운데, 드판카라 부처와 그의 추종 승려들이 수메다 주위에 둘러서 있고, 어떤 이야기에서는 존경의 표시로, 그리고 수메다의 미래의 불상을 축하하기 위해 꽃을 바친다.[31]한편, 신들은 불교 우주론의 전형적인 굴종적인 역할인 "그의 미결 불상을 알려주는 신성한 합창"과 같이 예언을 승인하는 것으로 묘사된다.[32]본문은 많은 구경꾼들이 나중에 고타마불의 마지막 생전에 그들이 바랐던 소원에 따라 고타마불의 추종자가 된다는 것을 보여준다.구체적으로는 카사파 형제(산스크리트어:카야파), 그리고 그들의 추종자들.[33]고타마 불상 아래에서 단칸카라 불상을 접했던 사람들이 깨달음을 얻게 된 모티브는 각 부처가 이전 부처들이 완성하지 못한 일을 계속하는 것으로 간주하고 있음을 보여준다.[34]

예언에 대한 반응

수메다는 다른 생물에 대한 염려 때문에 부처님으로 서원한다.이 이야기는 수메다가 드판카라를 만났을 때 개인적인 깨달음을 얻을 수 있었지만 대신 부처가 되기 위해 노력하기로 선택했다는 것이다.[35][10]드판카라의 예에 영감을 받아, 그는 부처가 되기 위해 가장 높은 업적을 위해 노력해야 할 의무가 있다고 느낀다.[10]예언이 이루어진 후, 수메다는 '사랑'(Pali: Parama;; 산스크리트어: Paramita)[10]이라는 불상을 성취하는 데 필요한 자질을 반성하고, 어떤 것이 가장 중요한가 하는 결론을 내리는 것으로, 주는 것의 완벽함에서 시작된다.[36]수메다가 이러한 애정을 반성하고 있는 가운데, 불교학자인 케이트 크로스비의 말에 의하면, "전 우주가 그의 서약의 미래 성공을 확인시켜 준다"[37]는 지진이 뒤따른다.[20]이로 인해 주민들 사이에 공황상태가 발생하지만, Dankpankara는 그들에게 실망할 이유가 없다고 설명한다.[20]본문은 스메다 씨가 히말라야로 돌아오는 것으로 마무리된다.[38]

수메다는 수 많은 생애, 즉 "수백만 번의 생애와 수십억 년의 세월"을 통해 영적인 여정을 계속한다.[39]그는 다른 부처님을 만날 때마다 헌신적인 행동을 하고 자신이 하나가 되겠다는 맹세를 새롭게 한다.[40]그 동안 그는 더욱 애정을 키워나가는데,[41] 만나는 부처마다 부처님을 더욱 추구하도록 영감을 주고, 그 과정에서 부처님 앞으로 있을 부처님의 정체성에 독특한 무언가를 덧붙인다.[42]전통적으로, 나머지 자타카들은 수메다의 보드히사타 서약과 부처로서의 궁극적인 깨달음 사이의 시기를 묘사하는 것으로도 이해된다.[43]전생에 대한 더 잘 알려진 이야기 중 하나는 베산타라 왕자의 이야기다.비반타라(Viśvantara))는 불상을 얻기 위해 부와 아내, 자식들을 기증하는 것으로 유명하다.[10]

기타 모티프

산스크리트어 마하바스투뿐만 아니라 여러 중국 불교 문헌에서 수메다(水馬ha)는 메하(Megha)라고 불린다.디바야바다나를 포함한 몇몇 다른 중국어와 산스크리트어 문헌에서 그는 수마티라고 불린다.[44]스메하 철자도 발생한다.[26]

팔리 아파다나와 아가마스에서 수메다라는 젊은 브라만 소녀로부터 푸른 연꽃을 받거나 사는데,[45] 그는 나중에 꽃을 드판카라 부처에게 공중에 던지며 꽃을 바친다.[46]수미타는 미래의 삶에서 수메다의 아내로 거듭날지도 모른다는 서약을 하는데,[47] 이는 드판카라 부처의 예언으로 확인된다.이후 수미타는 야소다라(산스크리트어:야조다라(Yaśodhara), 후에 고타마 부처가 되는 싯다타 왕자의 아내.[48][49]일부 버전의 이야기에서 야소다라가는 수메다에게 미래의 삶에서 부부로 거듭날 것을 맹세하는 데 그녀와 함께 하는 조건으로 꽃을 줄 뿐이다.[50][note 3]

야소다라는 수메다(그리고 드판카라 부처)와 함께 많은 간드하란 기슭 구조물과 조각상에 묘사되어 있다.[52]아파다나, 디바다나, 마하바스투에도 수메다에는 메가다타 또는 마티라는 친구가 있다.그 글들은 그 친구가 나쁜 업보를 많이 하고 그 결과 여러 생애를 지옥에서 다시 태어난다는 것과 관련이 있다.고타마 부처 시대에 제자 담마루치(산스크리트어:다르마루치).[53]

버마, 태국, 신할레스, 쿤 토속 전통의 중세 후기 카나리 문헌은 고타마 불상의 영적 경로에서 훨씬 더 이른 시기를 묘사하고 있는데, 그 기간 동안 그는 다른 부처들로부터 서약을 아직 받지 못했다.[54]이러한 「수메다 전」 설화 전통에서 수메다와 데판카라의 만남은 시작과는 달리, 고타마 부처의 영적 길에서 진전된 무대로 보여진다.이러한 서술은 보다 점진적인 발전 과정을 묘사하고 있으며, 고타마 불상의 영적 경로의 시작을 하나의 혁명적인 사건으로 여기지 않는다.[55]그 때문에, 그들은 수메다와 도판카라 부처의 만남의 중요성을 감소시키는 관점을 제시한다.[56]예를 들어 동남아시아에서 유통된 파냐사 자타카 컬렉션은 이전의 부처인 드판카라(Dīpankara) 시대 수메다(Sumedha)의 전생에 대해 다루고 있다.이 생전에 수메다는 이미 부처가 되고자 하는 소망을 가지고 있지만, 이 드판카라 부처로부터 예언을 받을 수는 없다. 왜냐하면 이 생전에 수메다는 여성이기 때문이다.이 드판카라는 그의 의붓언니인 여자의 소원을 듣고, 다음 드판카라 시대에 수컷 수메다로 태어나면 나중에 그 예언을 받을 수 있다는 것을 알려준다.학자들 사이에서는 이 이야기가 여성들에게 보살이 될 수 있는 힘을 실어주는 것으로 해석되어야 하는지, 아니면 여성이 보디삿길에 접근할 수 없는 현상을 긍정하는 것으로 해석되어야 하는지에 대한 논쟁이 있다.[57][58][59]

고고학자 마우리치오 타데이는 많은 간다라 미술 작품에서 수메다의 삶은 부처의 아들 라훌라의 삶과 연관되어 있다고 언급했다.그의 영적 유산을 아들에게 주는 부처는 스메다 부처가 그를 밟고 지나가게 하고, 드판카라가 예언을 하는 것과 비교된다.고타마 부처가 아들에게 유산을 물려준 모습과 스메다에게 불상을 물려준 도판카라 부처의 모습이 모두 몸에서 뿜어져 나오는 불꽃으로 묘사되어 있는데, 두 장면 모두 유산과 효, 제자를 묘사한 것으로, 5세기 불교도들은 모두 그의 유산을 대표하는 것으로 여겨졌을 것이다."[60]젊은이"의 노래

텍스트 해석

수메다는 강력한 영적 인물로 고통스러운 재탄생을 넘어 현실을 이루기 위해 의욕적으로 노력하는 모습으로 그려지며, 그 과정에서 더 높은 선을 위해 '필수' 몸을 기꺼이 버리려 한다.[61]이 만남의 이야기는 고타마 부처에 대한 존경을 불러일으키기 위한 것이기도 하지만, 후세에 깨달음을 얻기 위해 노력하는 이들에게 격려의 의미도 있다.[10][62]불교도들이 미래의 부처로 믿고 있는 메테야(산스크리트:미륵불) 아래에서 다시 태어나기를 열망하는 신자들을 격려하기 위해 사용되었을 수도 있다.나아가 수메다 이야기뿐만 아니라 많은 자타카 이야기들은 부처가 될 길이 개인적 깨달음만을 위해 노력하는 길보다 우월하고 영웅적이라는 것을 보여준다.[10]수메다가 드판카라를 만난 이야기는 '강한 헌신적 정신'[63]을 가지고 있다.

데판카라는 예언의 모티브를 통해 비교 종교학자 에비아타르 슐만의 말로 그의 '코스모스에 대한 완전한 인식'을 보여줄 뿐만 아니라, 그에 앞서 나온 고타마 부처와 부처가 '결국 같은 실체를 지닌' 존재임을 보여준다.수메다는 다른 모든 부처들과 마찬가지로 결국 완전한 깨달음을 얻은 부처로 발전하게 될 "부처 씨앗"(팔리:불화불사)으로 묘사된다.따라서 수메다의 예언은 고타마 불상의 향후 개인적 성취를 보여줄 뿐만 아니라, '우주 구조'[64][65]를 드러내기도 한다.수메다의 이야기는 "부다는 다른 불상을 만든다"[66] 혹은 불교학자인 스티븐 콜린스의 표현대로 "부다는 복잡하고 복잡한 예측과 기억의 패턴으로 다른 부처와 연결된다"[67]는 것을 보여준다.또한 수메다사가 일종의 다리로 자신의 몸을 희생한 것은 불교를 한 나이부터 다음 나이까지 지나가는 것을 상징하는 것으로 해석할 수 있다.[68]

도판카라의 수메다 승인은 부처에 오르기 전에 모든 부처가 함께 일어나는 패턴이기 때문에 '기생충'이 된다.따라서 역사학자 미르체아 엘리아데의 이론에 따른 불경스러운 단일 사건과는 대조적으로 "성스러운 시간"이라고 볼 수 있다.[69]콜린스는 부처님에 대한 수메다의 설명은 반복적인 시간과 비반복적인 시간을 모두 묘사하고 있다고 지적한다: 비록 보살과 불상의 길은 자연에서는 반복적인 것으로 묘사되지만, 살아있는 존재의 부활 주기의 시간은 계속 흐르는 강으로 묘사되고 있는데, 이 강물은 일정한 버드 아래서 생명체가 구원에 도달할 수 있다.그래서 "열반도의 더 먼 해안"에 도달하고 더 이상 다시 태어나지 않는다.[70]데리스는 드판카라의 예언에 대한 설화에는 이미 어느 정도 부처가 된 수메다 부처가 있는 '깜짝 빛나는 시간 풍경'이 있다고 덧붙인다.그에게는 이미 깨달은 부처님의 상투인 지나(불빛. '원추'), 타타가타(타타가타)와 같은 말이 적용되어 있다.예측이 얼마나 확실한 것으로 보였는지를 보여주는 대목이다.[71]

Post-canonical Pāli works, Sanskrit works such as the Mahāvastu, as well as Sarvāstivāda and Mūla-sārvastivāda commentaries describe that a Buddha-to-be must go through several stages before becoming a Buddha: the "natural stage", before conceiving the wish to become a Buddha; the stage of taking a vow to become one; and the stage of living in agre그 맹세를 지키며 사랑을 실천하는 [72]것네 번째 단계에서는 부처가 올바른 서약을 할 경우 부처로서 돌이킬 수 없는 행선지를 갖는다고 선언된다.[10][73][74]그 서약을 성공시키기 위해 필요한 자질들 중에서, 자타카의 해설은 부처가 될 사람은 여덟 가지 조건을 충족시켜야 하며, 그 중 극도의 의지력을 가지고 있고 남성이어야 한다고 명시하고 있다.[75]이러한 조건은 테라바다 문헌에서만 찾아볼 수 있다.[76]그러나 불교학자인 피터 하비는 남성이라는 조건이 부처가 되는 것에만 부합할 뿐 부처의 계몽된 제자가 되는 것은 아니라고 덧붙인다.그러므로 팔리 전통에서 부처는 극소수의 개인에게 열려 있는 것으로 보여지고, 대부분의 사람들은 대신 제자로서 깨달음을 얻는 것을 목표로 하기 때문에 이러한 상태는 실질적인 결과를 거의 내지 못한다.[77]대부분의 학자들은 팔리 캐논이 모든 개인에게 보디하타 길을 개방된 것으로 묘사하지 않으며, 이 점에서 팔리 본문은 모든 개인에게 열려 있는 것으로 간주되는 마하야나 불교와 다르다는 데 동의한다.그러나 다수의 학자들은 이와 같은 차이는 없다고 주장해 왔다.[78]

불교에서의 역할

테라바다 전통에서는 보통 이 이야기가 부처의 영적 경로의 시초로 여겨지며, 부처의 생애에 관한 대부분의 전통적 설명에서 제1부(팔리:두레니다나, '디스탄트 에폭')에 포함되어 있다.[79][80]이 정보조직의 모형은 불상(佛像)이며, 자타카스에 대한 해설의 일부인 니다나카타(Nida nakatha)로, 두레가 회계의 절반을 차지한다.[81]수메다 이야기는 고타마 부처와 선대의 혈통 사이의 관계를 정립하려는 것으로 부처의 메시지를 정당화하고, '조명 전 훈련'[82]을 묘사한다.이것은 인도의 왕이 그의 전임자에 의해 어떻게 기름을 부었는지에 필적할 수 있으며, 따라서 인도의 믿음에 부합한다.[83]실제로 중세 Parli Jalaṅaṅkaha duba Dīpankara의 예언 "대성결"은 왕들의 즉위(Pali: mahabiseka)[84]을 가리키는 성결집이다.

이 이야기는 부처의 전생에 대한 가장 길고 세밀한 설명으로,[85][86] 다른 그러한 설명의 본보기가 된다.[61]보디삿타의 길에 관한 알려진 불교 이야기 중 가장 오래된 것으로 [76]이타적인 보디삿타 이론의 파리 전통에서 가장 오래된 예를 형성하여 다른 생물의 계몽을 목표로 하는 사람을 묘사하고 있다.사실, 이 이야기는 부처가 될 사람이란 것이 무엇을 의미하느냐는 바로 그 문제를 다루고 있기 때문에 "마하야나보살의 간결한 테라바딘 개혁"이라고 불렸다.이야기는 테라바딘 불교 교리 내에서 보드하타 경로의 역할을 혁명적인 방식으로 정의하며, '예감'(Pali: vyakaraṇa), '성공'(Pali: abhinīhara), '봉사, 공훈행위'(Pali: adhikara)와 같은 새로운 용어를 사용한다.자타카니다나는 테라바딘 교리 안에서 부처와 보디사타의 개인적 관계를 묘사하고 있으며, 그 구조에 보디사타를 정상화하고 통합하고 통합한다.[87]주얀 장 학자는 에코타라 아가마와 야타카 니다나에 있는 수메다에 대한 설명은 CE 5세기부터 발전한 후기 마하야나 신화와 관음보살의 우상화의 원형을 형성했을 것이라고 주장한다.[88]불교학자인 히카타 류쇼와 시즈타니 마사오는 스메다 이야기가 마하야나 불교 발전의 초기 단계인 '원초 마하야나'의 일부라고 믿지만 고고학자 리주형은 그 증거가 아직 확정적이지 않다고 보고 있다.[89]

스메다와 드판카라 부처가 마주친 이야기는 불교 미술에서 가장 인기 있는 것 중 하나이다.[37]그것은 많은 테라바딘 사원에 묘사되어 있고 적어도 엄청난 양의 종교적인 작품들에 암시되어 있다.실제로 테라바딘 불교 문화에서는 베산타라의 모자는 물론 스메다에 대한 이야기가 고타마 부처의 마지막 생애만큼이나 중요하며, 일부 국가에서는 스메다에 대한 이야기가 부처에 대한 어린이 책에 수록되어 있다.[90]스메다와 드판카라를 만난 이야기는 불교 미술에서 많이 묘사되어 왔다.간드하란 미술에서 재탄생 서사를 묘사한 작품에서는 이야기가 지배적이며, 유물(stupas)이 있는 간드하란 기념물의 우상화에서 "특출한" 위치를 차지하고 있다.부처님의 현생과 통합되어 묘사되는 경우가 많으며 최소한 부처님의 마지막 생애에서 중요한 사건만큼이나 자주 묘사된다.[91]이 이야기가 간드하라 밖에서 영향력이 적은 이유는 베산타라의 이야기가 그곳에서 더 인기가 많았기 때문이었을 것이다, 베산타라는 영성과 왕성 면에서 둘 다 모델을 제공했기 때문이다.[92]

다마구프타카 문자전통의 수도원적 규율의 문헌에서 수메다는 미래의 부처님에 대한 예언을 받고 공중으로 날아간다.그러나 머리카락은 땅바닥에 그대로 남아 있고, 여전히 퍼져 있지만, 지금은 몸에서 떨어져 있다.데판카라는 제자들에게 머리카락을 밟지 말라고 경고한다.그리고 나서 수십만 명의 사람들이 와서 머리에 꽃과 향수를 바친다.디바야바다나에서와 같은 이야기의 일부 버전에서, 스투파는 지역 왕들에 의해 털을 안치하기 위해 지어진다.불교학자인 존 S. 스트롱은 이러한 설명들이 보살을 숭배하는 유물에 대한 역사적 발전을 나타낸다고 주장한다.[93]

근대에 이르러 수메다의 희생 이야기는 불교에서 사심이 없는 예로서 테라바다 불교도들에 의해 제기되어 왔다.[94][95]스리랑카의 수도승이자 학자 왈폴라 라훌라는 이렇게 썼다.

비크쿠[불교 스님]는 나머지 인류에게 무슨 일이 일어나도 개의치 않고 오로지 행복과 구원만을 생각하는 이기적이고 비겁한 개인이 아니다.진정한 비크쿠는 자신의 행복보다 타인의 행복을 더 중요하게 생각하는 이타적이고 영웅적인 사람이다.그는 수메다 보살처럼 남을 위해 자신의 열반을 버릴 것이다.불교는 타인에 대한 봉사를 바탕으로 세워진다.[[94]별도 추가됨

비슷한 맥락에서 버마 정치인 아웅산 수치 여사는 수메다의 사례를 사심 없는 공직의 모범으로 들었다.[96]

자이나교와의 비교

자이나교에서는 그들의 창시자 마하비라와 관련해서도 비슷한 이야기가 존재하는데, 그는 미래의 삶에서 전지전능한 존재인 진아가 될 것으로 예측된다.그러나 그는 나쁜 업보를 많이 만들어내고, 그 결과 지옥에서 다시 태어난다.후에 그는 간신히 인간으로 다시 태어나 예언을 이행한다.부처와 마하비라 모두 선행 교사 24명을 만난다.[note 4]따라서 한편으로 이 이야기와 수메다와 그의 친구 메가다타의 삶에는 비슷한 점이 있다.[99]

하지만 몇 가지 차이점이 있다.수메다는 자신의 예언을 받기 전에 완전한 깨달음을 얻기 위한 염원을 하는 반면, 마하비라의 전생인 마르치에는 그러한 염원을 지탱하는 것으로 묘사되지 않고 예언은 마르치 아버지의 요청으로 이루어지는 반면, 수메다의 경우에는 그의 염원에 부응하여 예언이 이루어진다.둘째로, 마르지(Marcici)의 경우, 예언은 강력한 왕이 되는 것과 같은 일부 "세상적이고 도덕적으로 의심스러운" 성취와도 관련이 있는데(Pali: cakkavatti, 산스크리트: cakravartin) 반면, 수메다(Sumedha)가 받는 예언은 그러한 요소를 포함하고 있지 않다.수메다의 열망은 예언에서 예측한 바와 같이 긍정적인 결과만을 초래할 수 있는 강력하고 긍정적인 의도로 보여진다.그러나 마르치의 경우 그의 예언은 의식적인 의도와는 관련이 없으며, 예언의 결과는 긍정적이면서도 부정적이다.이것은 두 종교 사이의 업보나 의도에 있어서의 교리적 차이와 관련된다. 반면에 불교적 의도는 카르마적 보복의 개념에 기초하는 반면, 자이나교에서는 의도 없이라도 모든 행동이 중요하다.불교에서는 긍정적이고 강력한 열망이 긍정적인 결과만을 이끌어내는 것으로 보이는 반면, 자이나교에서는 거의 모든 열망이 문제적인 면을 가지고 있는데, 이는 마르치 예언이 그를 지나로서 성취하게 하지만 잠재적으로 위험한 세속적인 힘으로도 이끌기 때문이다.[100]

대중문화에서

수메다의 생애는 G가 제작한 1997년 인도 연재불의 초기 에피소드에서 그려졌다.아디 셰샤기리 라오.이 27회 연속극에서 부처는 배우 아룬 고빈드가 연기한다.이야기는 대부분 전통적인 윤곽을 따르지만, 어느 순간 시각장애인을 위해 눈을 희생하는 모습을 보여주면서 수메다의 너그러움에 많은 시간을 할애한다.[101]

메모들

- ^ 본문에는 싯다타 왕자가 부처로 깨달음을 얻는 순간 지진이 발생했다고 적혀 있다.한때 적대적이었던 동물이 조화롭게 생활하는 등 다른 항구도시도 나열돼 있다.[21]

- ^ 불교학자인 비크쿠 아나랴요는 인간의 다리로서 진흙 속에 누워 있는 모티브는 초기 팔리 본문과 아가마스에서 이미 찾아볼 수 있다고 지적한다.[25]

- ^ 어떤 사람들은 왕이 모든 꽃을 직접 사서 드판카라 부처에게 바쳤기 때문에 다른 사람들이 바칠 꽃들을 남기지 않았다고 말한다.[51]

- ^ 학자들은 24명의 전임자들의 공통된 사상이 불교에서 비롯된 것인지 아니면 자이나교에서 비롯된 것인지에 대해 논쟁 중이다.[97]그러나 불상에는 또 다른 세 개의 불상이 언급되어 있어 총 27개의 불상이 있으나 본문 본문에는 이러한 불상이 확대되어 있지 않다.[98]

인용구

- ^ 노먼 1983, 페이지 79.

- ^ 곰브리치 2012, 페이지 95.

- ^ a b 나티어 2004.

- ^ 애플턴 2011, 페이지 36.

- ^ 닐리스 2019, 페이지 179.

- ^ 리히 2003, 페이지 158–9, 참고 17.

- ^ Antanyo 2010, 페이지 87, 노트 95.

- ^ 데리스 2000, 페이지 7, 9.

- ^ 개프니 2018, 페이지 8.

- ^ a b c d e f g h i j Williams, Paul (2005). "Bodhisattva Path". Encyclopedia of Religion. Thomson Gale. Archived from the original on 2 November 2017.

- ^ 개프니 2018, 페이지 360.

- ^ 데리스 2000 페이지 139.

- ^ 말랄라세케라(1960, 수메다)를 참조하라.고귀한 탄생은 장(2017, 페이지 27)을 참조한다.

- ^ 로페즈(2013, 페이지 1) 및 를 참조하십시오.2013년 단자에는 고통의 유형이 명시되어 있다.

- ^ , 및 크로스비(2013b, 부처의 변화하는 성격)를 참조하십시오.로페즈는 돗자리머리를 언급한다.

- ^ 말랄라세케라 1960년, 닥마카

- ^ 마츠무라 2010, 페이지 106.

- ^ 콜린스 1998 페이지 337.

- ^ 자세한 내용은 Penner(2009, 페이지 9)를 참조하십시오.동력은 버스웰 & 로페즈(2014, 수메다)와 로페즈(2013, 페이지 1)를 참조한다.

- ^ a b c 새슨 2015, 페이지 176.

- ^ 데리스 2000, 페이지 144.

- ^ 말랄라세케라 1960년, 수메다, 람마, 람마바트.

- ^ 그 말을 듣는 것은 을 참조하라.도로의 자세한 내용은 말랄라세케라(1960, 수메다)를 참조한다.

- ^ 크로스비(2013b, 부처의 변화하는 성격)와 허드슨, 구트만 & 마웅(2018, 페이지 11)을 참조하십시오.크로즈비는 초능력을 언급한다.

- ^ Antonyo 2010, 페이지 76, 노트 69.

- ^ a b 버스웰 & 로페즈 2014, 수메다.

- ^ 마츠무라 2011, 페이지 106.

- ^ 데리스 2000, 페이지 148, 151–2.

- ^ 곰브리치 2012, 페이지 101.

- ^ 자세한 내용은 , 곰브리치(2012, 페이지 101) 및 스트롱(2001, 페이지 25)을 참조하십시오.곰브리치는 Dppankara가 그의 위를 걷기 전에 예언을 한다고 언급한다.

- ^ 데리스 2000페이지 162-3페이지

- ^ 개프니 2018, 346–7페이지.

- ^ 아우어백 2016, 페이지 12.

- ^ 데리스 2000페이지 174-5페이지

- ^ Lopez, D.S. (8 March 2019). "Buddha - Biography & Facts". Encyclopedia Britannica. Archived from the original on 26 April 2019.

- ^ 말랄라세케라(1960, Bodhisatta)와 크로스비(2013b, 부처의 변화된 성격을 보라.크로즈비는 베푸는 것에 대해 언급한다.

- ^ a b 크로즈비 2013b, 부처의 변화무쌍한 성격

- ^ 마츠무라 2011, 페이지 108.

- ^ 로페즈 2013, 페이지 2

- ^ 헌신은 슐만(2017, 페이지 178)을 참조한다.서약의 갱신은 , 및 Appleton(2012, 페이지 6)을 참조하십시오.

- ^ 말랄라세케라 1960년, 보디삿타

- ^ 데리스 2000쪽 183-4쪽

- ^ 쿠마리 2012, 페이지 163.

- ^ 마츠무라 2011, 1138–9페이지.

- ^ 오어백 2016, 페이지 7.

- ^ 말랄라세라(1960, 라훌라마타), 허드슨, 구트만 & 마웅(2018, 페이지 10), 장(2017, 페이지 24)을 참조하라.장은 꽃의 종류를 명시한다.

- ^ Durt 2005, 페이지 81–2.

- ^ 말라세케라 1960년, 라훌라마타

- ^ 허드슨, 굿맨 & 마웅 2018, 페이지 10.

- ^ 장 2017년, 21-2페이지.

- ^ 2012년 주, 페이지 73.

- ^ 쿠마리(2012, 페이지 166), 마츠무라(2011, 페이지 111–2)를 참조한다.마츠무라씨는 경구적 소견의 종류를 명시하고 있다.

- ^ 애플턴 2012, 페이지 6 노트 1.

- ^ Strong(2001, 페이지 23) 및 Derris(2000, 페이지 3–5)를 참조하십시오.오직 데리스만이 태국 밖의 전통을 언급한다.

- ^ 데리스 2000, 페이지 27–9.

- ^ 레이놀즈 1997, 페이지 38, 노트 33.

- ^ 애플턴 2011, 페이지 39-40.

- ^ 데리스 2008, 페이지 40–1.

- ^ 우드워드 1997, 페이지 52.

- ^ 크로스비 2013a, 페이지 119-20.

- ^ a b 슐만 2017, 페이지 176.

- ^ Prebish, Charles (2005). "Buddha". Encyclopedia of Religion. Thomson Gale. Archived from the original on 8 October 2016.

- ^ 아담 2018.

- ^ 슐만 2017, 페이지 177.

- ^ 데리스 2000, 페이지 170.

- ^ 데리스 2000, 페이지 157.

- ^ 콜린스 1998, 페이지 248.

- ^ 필리겐지 2009, 페이지 81.

- ^ Gilks 2010, 페이지 58–9.

- ^ 콜린스 1998, 263-4페이지.

- ^ 데리스 2000 페이지 160–1.

- ^ Samuels(1997, 페이지 414 노트 52) 및 Drewes(2017, 페이지 5)를 참조하십시오.드루스는 사르바스티바다와 무라사스티바다 논평들을 언급한다.

- ^ 새뮤얼스 1997, 페이지 414 노트 52.

- ^ 드루즈 2017, 페이지 3-4.

- ^ 하비(2000, 페이지 373)와 애플턴(2011, 페이지 37)을 참조하라.애플턴은 8가지 조건을 모두 언급하고 있다.

- ^ a b 드루즈 2017, 페이지 2

- ^ 하비 2000, 373페이지.

- ^ 개프니 2018, 페이지 363, 노트 1; 노트 364, 노트 1.

- ^ 말랄라세케라 1960, 두레니다나.

- ^ 2014년 버스웰 & 로페즈, 니다나카타.

- ^ 자세한 내용은 , 곰브리치(2012, 페이지 118) 및 데리스(2000, 페이지 3)를 참조하십시오.곰브리치는 두레가 니다나카타의 절반에 이른다고 지적한다.

- ^ 개프니 2018, 페이지 363.

- ^ Gilks 2010, 페이지 58.

- ^ 데리스 2000페이지 147-8페이지

- ^ 노먼 1983, 페이지 93.

- ^ 개프니 2018, 페이지 361.

- ^ 개프니 2018, 페이지 340–2, 노트 5, 355, 361.

- ^ 장 2017년 23-4페이지.

- ^ 리히 2003, 페이지 158.

- ^ 마츠무라(2011, 페이지 1137)를 참조한다.테라바다의 중요성은 곰브리치(2006, 페이지 122)를 참조한다.아동 도서는 쇼버(1988, 페이지 22 노트 19)를 참조한다.

- ^ 닐리스 2019, 176페이지, 178–9페이지.

- ^ 필리겐지 2009, 페이지 82.

- ^ 2004년, 페이지 56.

- ^ a b 1993 페이지 59.

- ^ 라트나야카 1985, 페이지 88.

- ^ Myint 2015, 페이지 5.

- ^ 애플턴 2012 페이지 11.

- ^ 레이놀즈 1997, 페이지 30.

- ^ 애플턴 2012, 페이지 6-7, 11.

- ^ 애플턴 2012, 페이지 8, 노트 1.

- ^ Bakker 2009 페이지 150.

참조

- Adam, M.T. (2018), "Moral Development in the Āvadanas, Jātakas, and Pāli Nikāyas", in Cozort, Daniel; Shields, James Mark (eds.), The Oxford Handbook of Buddhist Ethics, Oxford University Press, ISBN 978-0-19-106317-6

- Analayo, Bhikkhu (2010), The Genesis of the Bodhisattva Ideal (PDF), Hamburg University Press, ISBN 978-3-937816-62-3, archived (PDF) from the original on 7 May 2019

- Appleton, N. (2011), "In the Footsteps of the Buddha? Women and the Bodhisatta Path in Theravāda Buddhism" (PDF), Journal of Feminist Studies in Religion, 27 (1): 33–51, doi:10.2979/jfemistudreli.27.1.33, hdl:20.500.11820/560c71f8-6bce-49f5-aa4c-4872282d8be8, S2CID 54650337, archived (PDF) from the original on 15 August 2017

- Appleton, N. (12 July 2012), "The Multi-life Stories of Gautama Buddha and Vardhamana Mahavira", Buddhist Studies Review, 29 (1): 5–16, doi:10.1558/bsrv.v29i1.5, archived from the original on 24 April 2019

- Auerback, M.L. (2016), A Storied Sage: Canon and Creation in the Making of a Japanese Buddha, University of Chicago Press, ISBN 978-0-226-28638-9

- Bakker, Freek L. (2009), The Challenge of the Silver Screen: An Analysis of the Cinematic Portraits of Jesus, Rama, Buddha and Muhammad, BRILL Publishers, doi:10.1163/9789004194045_005, ISBN 9789004168619

- Buswell, R.E. Jr.; Lopez, Donald S. Jr. (2014), Princeton Dictionary of Buddhism, Princeton University Press, ISBN 978-0-691-15786-3

- Collins, Steven (1998), Nirvana and Other Buddhist Felicities, Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-57054-1

- Crosby, Kate (2013a), "The Inheritance of Rāhula: Abandoned Child, Boy Monk, Ideal Son and Trainee", in Sasson, Vanessa R. (ed.), Little Buddhas: Children and Childhoods in Buddhist Texts and Traditions, Oxford University Press, pp. 97–123, ISBN 978-0-19-994561-0

- Sasson, Vanessa R.; Metcalf, Franz; Sasson, Vanessa R.; Metcalf, Franz (2014), Buddhist Views of Childhood, doi:10.1093/OBO/9780199791231-0073

- Crosby, Kate (2013b), Theravada Buddhism: Continuity, Diversity, and Identity (PDF), John Wiley & Sons, ISBN 978-1-118-32329-8, archived (PDF) from the original on 27 April 2019

- Derris, K.A. (2000), Virtue and Relationships in a Theravādin Biography of the Bodhisatta: A Study of the Sotaṭṭhakīmahānidāna (PhD thesis), Harvard University, OCLC 77071204

- Derris, K.A. (2008), "When the Buddha Was a Woman: Reimagining Tradition in the Theravāda", Journal of Feminist Studies in Religion, 24 (2): 29–44, doi:10.2979/FSR.2008.24.2.29, ISSN 8755-4178, JSTOR 20487925, S2CID 143099267

- Drewes, David (2017), Mahāyāna Sūtras and Opening of the Bodhisattva Path, XVIIIth IABS Congress, Toronto

- Durt, H. (2005), "Kajaṅgalā, Who Could Have Been the Last Mother of the Buddha?", Journal of the International College for Postgraduate Buddhist Studies, 9: 6–90, archived from the original on 26 April 2019

- Filigenzi, A. (2009), "Migration, Diffusion, Localization: The Common Roots of Late Buddhist Art in Afghanistan/Pakistan and Early Buddhist Art in The Himalayan Countries", Tibetan Arts in Transition, pp. 79–87

- Gaffney, S.D. (2018), sKyes pa rabs kyi gleṅ gźi (Jātakanidāna): A Critical Edition Based on Six Editions of the Tibetan Bka' 'Gyur, Indica et Buddhica, ISBN 978-0-473-44462-4

- Gilks, P.J. (2010), No Turning Back: The Concept of Irreversibility in Indian Mahayāna Literature (PDF) (PhD thesis), The Australian National University, archived (PDF) from the original on 23 February 2020

- Gombrich, R. (2012) [1995], Buddhist Precept & Practice, Routledge, ISBN 978-1-136-15623-6

- Gombrich, R. (2006), Theravāda Buddhism: A Social History from Ancient Benares to Modern Colombo (2nd ed.), Routledge, ISBN 978-0-203-01603-9

- Harvey, Peter (2000), An Introduction to Buddhist Ethics: Foundations, Values and Issues (PDF), Cambridge University Press, ISBN 978-0-511-07584-1, archived from the original (PDF) on 26 August 2018, retrieved 22 April 2019

- Hudson, Bob; Gutman, Pamela; Maung, Win (2018), "Buddha's Life in Konbaung Period Bronzes from Yazagyo", Journal of Burma Studies, 22 (1): 1–30, doi:10.1353/jbs.2018.0000, S2CID 192318894, archived from the original on 26 April 2019, retrieved 22 April 2019

- Kumari, Sabita (2012), "Representation of the Birth of the Buddha in Buddhist Art of Andhradesa", Proceedings of the Indian History Congress, 73: 163–8, ISSN 2249-1937, JSTOR 44156202

- Lopez, D.S. Jr (2013), From Stone to Flesh: A Short History of the Buddha, University of Chicago Press, ISBN 978-0-226-49321-3

- Malalasekera, G.P. (1960), Dictionary of Pali Proper Names, vol. 2, Pali Text Society, OCLC 793535195

- Matsumura, J. (2010), "The Sumedhakathā in Pāli Literature and Its Relation to the Northern Buddhist Textual Tradition", Journal of the International College for Postgraduate Buddhist Studies, 14: 101–33, archived from the original on 7 May 2019

- Matsumura, J. (2011), "The Story of the Dīpaṃkara Buddha Prophecy in Northern Buddhist Texts", Journal of Indian and Buddhist Studies (Indogaku Bukkyogaku Kenkyu), 59 (3): 1137–46, doi:10.4259/ibk.59.3_1137, archived from the original on 24 April 2019

- Myint, Tun (2015), "Buddhist Political Thought", in Gibbons, M.T. (ed.), The Encyclopedia of Political Thought, John Wiley & Sons, doi:10.1002/9781118474396, ISBN 978-1-118-47439-6

- Nattier, Jan (2004), "Dīpaṃkara", in Buswell, R.E. Jr (ed.), Encyclopedia of Buddhism, vol. 1, Macmillan Publishers, p. 230

- Neelis, Jason (2019), "Making Places for Buddhism in Gandhāra: Stories of Previous Births in Image and Text" (PDF), in Rienjang, W.; Stewart, P. (eds.), The Geography of Gandhāran Art: Proceedings of the Second International Workshop of the Gandhāra Connections Project, University of Oxford, 22nd-23rd March, 2018, Archaeopress, pp. 175–85, doi:10.32028/9781789691863 (inactive 28 February 2022), archived from the original (PDF) on 28 August 2021

{{citation}}: CS1 maint : 2022년 2월 현재 DOI 비활성화(링크) - Norman, K.R. (1983), Pāli Literature: Including the Canonical Literature in Prakrit and Sanskrit of all the Hīnayāna Schools of Buddhism, Otto Harrassowitz, ISBN 978-3-447-02285-9

- Penner, Hans H. (2009), Rediscovering the Buddha: The Legends and Their Interpretations, Oxford University Press, ISBN 978-0-19-538582-3

- Prebish, C. (1993), "Text and Tradition in the Study of Buddhist Ethics" (PDF), Pacific World, 9: 49–68, archived from the original (PDF) on 19 September 2015

- Ratnayaka, S. (1985), "The Bodhisattva Ideal of Theravāda", Journal of the International Association of Buddhist Studies: 85–110, archived from the original on 26 March 2015

- Reynolds, F.E. (1997), "Rebirth Traditions and the Lineages Of Gotama: A Study in Theravada Buddhology", in Schober, Juliane (ed.), Sacred Biography in the Buddhist Traditions of South and Southeast Asia, University of Hawaii Press, ISBN 978-0-8248-1699-5

- Rhi, Juhyung (2003), "Early Mahāyāna and Gandhāran Buddhism: An Assessment of the Visual Evidence", The Eastern Buddhist, 35 (1/2): 152–202, ISSN 0012-8708, JSTOR 44362367

- Samuels, Jeffrey (1 July 1997), "The Bodhisattva Ideal in Theravāda Buddhist Theory and Practice: A Reevaluation of the Bodhisattva–Śrāvaka Opposition", Philosophy East and West, 47 (3): 399–415, doi:10.2307/1399912, JSTOR 1399912, archived from the original on 3 November 2018

- Sasson, Vanessa (June 2015), "Divining the Buddha's Arrival", Religion Compass, 9 (6): 173–81, doi:10.1111/rec3.12151

- Schober, Juliane (1988), "The Path To Buddhahood: The Spiritual Mission and Social Organization of Mysticism in Contemporary Burma", Crossroads: An Interdisciplinary Journal of Southeast Asian Studies, 4 (1): 13–30, ISSN 0741-2037, JSTOR 40860255

- Shulman, E. (2017), "Buddha as the Pole of Existence, or the Flower of Cosmos", History of Religions, 57 (2): 164–96, doi:10.1086/693680, S2CID 165667458

- Strong, J.S. (2001), The Buddha: A Beginner's Guide, Oneworld Publications, ISBN 978-1-85168-626-1

- Strong, J.S. (2004), Relics of the Buddha, Princeton University Press, ISBN 978-0-691-11764-5

- Woodward, M.R. (1997), "The Biographical Imperative in Theravāda Buddhism", in Schober, Juliane (ed.), Sacred Biography in the Buddhist Traditions of South and Southeast Asia, University of Hawaii Press, pp. 40–63, ISBN 978-0-8248-1699-5

- Zhang, J. (2017), "The Creation of Avalokiteśvara: Exploring His Origin in the Northern Āgamas", Canadian Journal of Buddhist Studies, 12: 1–62, archived from the original on 30 April 2019

- Zhu, Tianshu (12 July 2012), "Reshaping the Jātaka Stories: From Jātakas to Avadānas and Praṇidhānas in Paintings at Kucha and Turfan", Buddhist Studies Review, 29 (1): 57–83, doi:10.1558/bsrv.v29i1.57

외부 링크

- 보드너, C, 2009년버마/미얀마 예술에 등장하는 드판카라 부처와 은둔자 수메다의 서술, MA논문, Northern Illinois University

- 자야위크라마, 고타마 부처 이야기, 팔리 문자회니다나카타 번역, 수메다 생활 관련

- 불교 문학, 이미지, 풍경에서의 부활 설화, 교수 강의 수메다(27분) 스토리로 특히 주목받는 소아스 주최 제이슨 닐리스

- 드판카라 부처의 발치에서 신할라스는 드판카라 부처와 스메다 부처를 기리는 노래를 부른다.