세포설

Cell theory

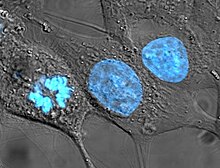

생물학에서 세포 이론(cell theory)은 19세기 중반에 처음 만들어진 과학 이론으로, 유기체는 세포로 구성되어 있으며, 모든 유기체의 기본적인 구조적/조직적 단위이며, 모든 세포는 존재하는 세포에서 나온다는 것입니다.세포는 모든 생물체의 구조의 기본 단위이며, 번식의 기본 단위이기도 합니다.

이 이론은 한때 보편적으로 받아들여졌지만, 현재 몇몇 생물학자들은 바이러스와 같은 세포가 아닌 실체가 살아있는 유기체라고 생각하기 때문에 [1]첫 번째 교리에 동의하지 않습니다.2021년 기준: "전문가 의견은 여전히 찬성, 반대, 모르쇠로 대략 3분의 1씩 나뉘어져 있습니다."[2]보편적으로 받아들여지는 삶의 정의가 없기 때문에 여전히 논의는 계속되고 있습니다.

역사

시간이 지남에 따라 현미경에 지속적인 개선이 이루어지면서 확대 기술은 세포를 발견할 수 있을 정도로 발전했습니다.이 발견은 주로 Robert Hooke 덕분이며, 세포 생물학으로 알려진 세포에 대한 과학적 연구를 시작했습니다.코르크 조각을 스코프 아래에서 관찰했을 때, 그는 기공을 볼 수 있었습니다.이것은 당시 아무도 이것들을 본 적이 없다고 믿었기 때문에 충격적이었습니다.그의 이론을 더욱 뒷받침하기 위해, Matthias Schleiden과 Theodor Schwann 둘 다 동물과 식물의 세포를 연구했습니다.그들이 발견한 것은 두 종류의 세포들 사이에 상당한 차이점들이었습니다.이것은 세포들이 식물들에게만 중요한 것이 아니라 동물들에게도 중요하다는 생각을 하게 했습니다.[3]

현미경

세포의 발견은 현미경의 발명을 통해서 가능했습니다.기원전 1세기에 로마인들은 유리를 만들 수 있었습니다.그들은 유리 밑에 있는 물체들이 더 큰 것처럼 보인다는 것을 발견했습니다.13세기에 안경에 렌즈의 사용이 확대되면서 아마도 배율이 제한된 간단한 현미경(확대경)의 사용이 더 널리 퍼지게 되었을 것입니다.더 높은 배율을 달성하는 실제 이미지를 보기 위해 대물 렌즈와 접안렌즈를 결합하는 복합 현미경은 1620년경 유럽에서 처음 등장했습니다.1665년, 로버트 훅은 그의 책 Micrographia에서 관찰을 위해 두 개의 볼록 렌즈가 안에 있는 약 6인치 길이의 현미경을 사용했고 반사된 빛 아래에서 표본들을 조사했습니다.후크는 또한 직접적으로 투과된 빛으로 표본을 조사하기 위해 단일 렌즈를 가진 더 간단한 현미경을 사용했습니다. 왜냐하면 이것이 더 선명한 이미지를 가능하게 했기 때문입니다.[5]

광범위한 현미경 연구는 1648년 암스테르담에서 견습 기간 동안 현미경을 본 후 관심을 갖게 된 포목공 안톤 반 리우웬후크에 의해 수행되었습니다.1668년 이전 그의 삶의 어느 시점에서, 그는 렌즈를 가는 방법을 배울 수 있었습니다.이것은 결국 Leewenhook이 자신만의 독특한 현미경을 만들게 했습니다.그는 하나의 렌즈로 하나를 만들었습니다.그는 작은 유리구였지만 270배 확대가 가능했던 단일 렌즈를 사용할 수 있었습니다.이것은 이전의 배율이 최대 50배에 불과했기 때문에 큰 진전이었습니다.리웬후크 이후 현미경 기술은 200년이 지난 1850년대까지 별다른 발전이 없었습니다.현미경을 제작한 독일인 엔지니어 칼 자이스(Carl Zeiss)는 사용되는 렌즈에 변화를 주기 시작했습니다.그러나 광학 품질은 그가 오토 쇼트와 결국 에른스트 아베를 고용했던 1880년대까지 개선되지 않았습니다.[6]

광학 현미경은 파장 또는 그 이상의 크기의 물체에 초점을 맞출 수 있어 가시광선 파장보다 작은 물체에 대한 발견에 여전히 제한을 줄 수 있습니다.1920년대 전자현미경의 발전은 광학파장보다 작은 물체를 보는 것을 가능하게 만들었고, 다시 한번 과학의 새로운 가능성을 열었습니다.[6]

세포의 발견

이 세포는 1665년 로버트 훅에 의해 처음 발견되었는데, 이것은 그의 책 Micrographia에서 설명할 수 있습니다.이 책에서, 그는 조잡한 복합 현미경으로 다양한 물체들에 대해 60개의 세부적인 관찰을 했습니다.한가지 관찰은 매우 얇은 병 코르크 조각에서 나왔습니다.후크는 그가 "세포"라고 이름 붙인 수많은 작은 구멍들을 발견했습니다.이것은 수도승들이 살았던 것 같은 '작은 방'이라는 뜻의 라틴어 Cella에서 비롯되었고, 벌집의 여섯 면의 감방을 의미하는 Cellulae에서 비롯되었습니다.그러나 후크는 그들의 실제 구조나 기능을 알지 못했습니다.후크가 세포라고 생각했던 것은 사실 식물 조직의 빈 세포벽이었습니다.이 시기의 현미경들은 낮은 배율을 가지고 있었기 때문에, 후크는 그가 관찰하고 있는 세포들에 다른 내부 구성 요소들이 있다는 것을 알 수 없었습니다.그러므로, 그는 "셀룰라에"가 살아있다고 생각하지 않았습니다.그의 세포 관찰은 대부분의 살아있는 세포들에서 발견되는 핵과 다른 세포소기관들에 대한 어떠한 징후도 주지 않았습니다.마이크로그라피아에서 후크는 가죽에서 발견되는 푸른빛을 띠는 곰팡이도 관찰했습니다.그의 현미경으로 그것을 연구한 후, 그는 주형이 양으로 증식하는 방법을 나타내는 "씨앗"을 관찰할 수 없었습니다.이것은 훅이 자연적인 열 또는 인공적인 열로 인한 자발적인 발생이 원인임을 시사하는 결과로 이어졌습니다.이것은 그 당시에 여전히 받아들여지고 있는 오래된 아리스토텔레스의 이론이었기 때문에, 다른 사람들은 그것을 거부하지 않았고 나중에 리웬후크가 세대가 다른 방식으로 이루어졌다는 것을 발견할 때까지 반증되지 않았습니다.[5]

안톤 반 리우웬후크는 훅이 세포를 발견한 직후에 이 세포들을 발견한 또 다른 과학자입니다.그는 물체를 270배로 확대할 수 있는 개선된 렌즈를 포함한 현미경을 사용했습니다.이 현미경들 아래에서, Leewenhoke는 운동할 수 있는 물체들을 발견했습니다.1676년 10월 9일 왕립학회에 보낸 편지에서, 그는 운동성이 삶의 질이므로 이것들이 살아있는 유기체였다고 말합니다.시간이 지나면서, 그는 많은 특정한 형태의 미생물을 설명하는 더 많은 논문을 썼습니다.Leeuwenhook은 원생동물과 박테리아와 같은 다른 단세포 생물을 포함하는 이 "동물 분자"라고 이름 지었습니다.정규 교육을 많이 받지는 못했지만, 그는 리웬후크가 소의 혀를 관찰하게 하는 미각에 관심을 갖게 된 후에 적혈구에 대한 정확한 설명을 처음으로 규명할 수 있었고 박테리아를 발견할 수 있었고, 1676년에 "고추물"을 연구하도록 이끌었습니다.그는 동물과 인간의 정자 세포도 처음으로 발견했답니다.일단 이런 종류의 세포들을 발견한 후, 리웬혹은 수정 과정이 정자 세포가 난자 세포 안으로 들어가야 한다는 것을 보았습니다.이것은 자발적 생성에 대한 이전의 이론에 종지부를 찍었습니다.Leuwenhook의 편지를 읽은 후, Hook은 다른 동시대 사람들에 의해 있을 것 같지 않다고 생각되는 그의 관찰을 처음으로 확인했습니다.[5]

동물 조직의 세포는 부서지기 쉽고 연구하기 어렵기 때문에 동물 조직의 세포는 식물의 세포보다 늦게 관찰되었습니다.생물학자들은 생명체에 기본적인 단위가 있다고 믿었지만, 앙리 뒤트로셰가 그것이 무엇인지 명확하지 않을 때까지.듀로셰는 "세포는 조직의 기본 요소"라고 언급하는 것 외에도 세포는 생리학적 단위라고도 주장했습니다.[7]

1804년, Karl Rudolphi와 J. H. F. Link는 "세포의 본질에 대한 문제를 해결"한 공로로 상을 받았는데, 이는 그들이 괴팅겐 왕립과학회(Königliche Societät der Wissenschaft)에 의해 세포가 독립적인 세포벽을 가지고 있다는 것을 최초로 증명한 것을 의미합니다.[8]이전에는 세포들이 벽을 공유하고 유체가 그 사이를 이런 방식으로 통과한다고 생각되어 왔습니다.

세포설

세포 이론을 발전시킨 공로는 보통 두 명의 과학자에게 있습니다.테오도르 슈반과 마티아스 야콥 슐라이덴.[9]루돌프 피르초가 이론에 기여했지만, 그는 이론에 대한 그의 속성으로 인정받지 못했습니다.1839년, 슐라이덴은 식물의 모든 구조적인 부분들이 세포들 또는 세포들의 결과로 이루어져 있다고 제안했습니다.그는 또한 세포들이 다른 세포 안에서 또는 외부에서 결정화 과정에 의해 만들어졌다고 제안했습니다.[10]하지만, 이것은 슐라이덴의 독창적인 아이디어가 아니었습니다.그는 이 이론을 자신의 이론이라고 주장했지만, 바르텔레미 뒤모르티에는 몇 년 전부터 이 이론을 언급했습니다.이러한 결정화 과정은 현대 세포 이론에서는 더 이상 받아들여지지 않습니다.1839년, Theodor Schwann은 식물과 함께, 동물들은 그들의 구조에 있는 세포 또는 세포의 산물로 구성되어 있다고 말합니다.[11]이것은 지금까지 동물의 구조에 대해서 식물에 비해 거의 알려지지 않았기 때문에 생물학 분야에서 큰 발전이었습니다.식물과 동물에 대한 이러한 결론들로부터, 세포 이론의 세가지 신조들 중 두가지가 가정되었습니다.

- 1. 모든 생물체는 하나 혹은 그 이상의 세포로 구성되어 있습니다.

- 2. 세포는 생명의 가장 기본적인 단위입니다.

결정화를 통한 자유 세포 형성에 대한 슐라이덴의 이론은 1850년대 로버트 레막, 루돌프 비르초, 알베르트 콜라이커에 의해 반박되었습니다.[6]1855년, 루돌프 피르초는 세포 이론에 세번째 신조를 추가했습니다.라틴어로, 이 신조는 전모세포를 말합니다.다음과 같이 번역됨:

- 3. 모든 세포들은 기존의 세포들로부터만 생겨납니다.

그러나 모든 세포는 이미 존재하는 세포에서 나온다는 생각은 로버트 레막에 의해 이미 제안되었습니다; 버쇼는 레막을 표절했다고 제안되었습니다.[12]레막은 1852년에 세포 분열에 대한 관찰 결과를 발표했고, 슐라이덴과 숀은 생성 계획에 대해 틀렸다고 주장했습니다.그는 대신 듀모티어에 의해 처음으로 도입된 이항 핵분열이 새로운 동물 세포의 재생산 방법이라고 말했습니다.일단 이 신조가 더해지면, 고전적인 세포 이론은 완성되었습니다.

현대적 해석

현대 세포 이론에서 일반적으로 받아들여지는 부분은 다음과 같습니다.

- 알려진 모든 생물은 하나 또는 그 이상의 세포로[13] 이루어져 있습니다.

- 모든 살아있는 세포들은 분열에 의해 기존의 세포들로부터 생겨납니다.

- 세포는 모든 생물체에서 구조와 기능의 기본 단위입니다.[14]

- 유기체의 활동은 독립적인 세포의 총 활동에 달려있습니다.[15]

- 에너지 흐름(대사와 생화학)은 세포 내에서 일어납니다.

- 세포는 염색체에서 특히 발견되는 DNA와 세포핵과 세포질에서 발견되는 RNA를 포함합니다.[16]

- 모든 세포들은 기본적으로 비슷한 종의 유기체 안에서 화학적 구성이 같습니다.

세포이론의 반대개념: 역사와 배경

이 세포는 로버트 훅이 현미경을 사용하여 1665년에 처음 발견했습니다.최초의 세포 이론은 1830년대 테오도르 슈반과 마티아스 야콥 슐라이덴의 연구에 기인합니다.이 이론에서 세포의 내부 내용물은 원형질이라고 불리며 젤리와 같은 물질, 때로는 살아있는 젤리라고 묘사됩니다.거의 동시에 콜로이드 화학이 발달하기 시작했고, 결박된 물의 개념이 등장했습니다.콜로이드는 용액과 현탁액 사이에 있는 것으로, 브라운 운동은 침전을 방지하기에 충분합니다.용매에는 투과성이지만 용질 분자에는 투과성이 없는 장벽인 반투과막의 아이디어가 거의 동시에 개발되었습니다.삼투라는 용어는 1827년에 생겨났고 생리학적 현상에 대한 그것의 중요성이 실현되었지만, 식물학자인 Pfeffer가 세포 생리학의 막 이론을 제안한 1877년이 되어서야 가능했습니다.이 관점에서 세포는 얇은 표면과 플라즈마 막으로 둘러싸여 있고, 칼륨 이온 등의 세포수와 용질이 묽은 용액과 같은 물리적 상태로 존재한다고 볼 수 있었습니다.1889년 햄버그는 다양한 용질의 투과성을 측정하기 위해 적혈구의 용혈을 사용했습니다.세포가 탄성 한계를 넘어 부풀어 오르는 데 필요한 시간을 측정함으로써, 용질이 세포로 들어가는 속도를 세포 부피의 동반 변화로 추정할 수 있었습니다.그는 또한 적혈구에서 약 50%의 명백한 비효용적인 부피가 있다는 것을 발견했고 나중에 이것이 단백질과 세포의 다른 비효용적인 구성요소 외에 수화물을 포함한다는 것을 보여주었습니다.

막상 및 벌크상 이론

세포의 삼투성, 투과성, 전기적 특성에 대한 연구의 맥락 안에서 두 가지 상반된 개념이 발전했습니다.[17]첫 번째는 이러한 특성이 모두 플라즈마 막에 속한다고 주장한 반면, 다른 지배적인 견해는 원형질이 이러한 특성에 책임이 있다는 것입니다.막 이론은 실험 장애물을 극복하기 위해 이론에 대한 일련의 임시 추가 및 변경으로 발전했습니다.오버턴(Charles Darwin의 먼 사촌)은 1899년 지질(oil) 플라즈마 막의 개념을 처음으로 제안했습니다.지질막의 가장 큰 약점은 물에 대한 높은 투과성에 대한 설명이 부족하다는 것이었고, 그래서 Nathanson(1904)은 모자이크 이론을 제안했습니다.이 관점에서, 막은 순수한 지질층이 아니라 지질을 가진 영역과 반투과성 겔을 가진 영역의 모자이크입니다.Ruhland는 작은 분자들의 추가적인 통과를 허용하기 위해 기공을 포함하도록 모자이크 이론을 다듬었습니다.일반적으로 막은 음이온에 대한 투과성이 낮기 때문에 레오노르 미카엘은 이온이 기공의 벽에 흡착되어 정전기적 반발력에 의해 기공의 투과성이 이온으로 바뀐다는 결론을 내렸습니다.Michaelis는 막의 잠재력을 증명하였고(1926), 그것이 막을 가로질러 이온의 분포와 관련이 있다고 제안하였습니다.[18]

Harvey와 Danielli (1939)는 표면장력의 측정을 설명하기 위해 단백질 층으로 양쪽에 덮인 지질 이중층 막을 제안했습니다.1941년 Boyle과 Conway는 개구리 근육의 막은+

K와−

Cl 둘 다 투과성이지만 Na에게는+

투과성이 없다는 것을 보여주었고, 따라서 기공의 전하에 대한 아이디어는 불필요했습니다. 단 하나의 임계 기공 크기가 K+

, H+

, Cl에−

대한 투과성뿐만 아니라 Na+

, Ca+

, Mg에2+

대한 불투과성을 설명하기 때문입니다. 같은 기간 동안, 그것은반투과성 막이 없는 겔은 묽은 용액에서 부풀어 오른다는 것을 보여주었습니다(Procter and Wilson, 1916).

Jacques Loeb(1920)은 막이 있는 젤라틴과 없는 젤라틴을 광범위하게 연구하여 플라즈마 막에 기인한 더 많은 특성이 막이 없는 젤에서 복제될 수 있음을 보여주었습니다.특히, 그는 H 농도를+

기준으로 젤라틴과 외부 배지 사이의 전위차가 발생할 수 있다는 것을 발견했습니다.막 이론에 대한 일부 비판은 1930년대에 발전했는데, 이는 일부 세포가 부풀어 올라 표면적을 1000배로 증가시키는 능력과 같은 관찰에 근거한 것입니다.지질층은 패치워크(patchwork)가 되지 않고는 그 정도로 늘어날 수 없습니다(따라서 장벽 특성을 상실합니다).이러한 비판은 세포 투과성 특성을 결정하는 주요 작용제로서 원형질에 대한 지속적인 연구를 자극했습니다.

1938년, 피셔와 수어는 원형질의 물이 자유로운 것이 아니라 화학적으로 결합된 형태로 존재한다는 것을 제안했고, 원형질은 단백질, 소금, 물의 결합을 나타냄으로써 살아있는 조직의 붓기와 젤라틴과 섬유질의 붓기 사이의 기본적인 유사성을 증명했습니다.디미트리 나소노프(Dimitri Nasonov, 1944)는 단백질을 전기적 특성을 포함한 세포의 많은 특성을 담당하는 중심 성분으로 보았습니다.1940년대까지 벌크상 이론은 막 이론만큼 잘 발달되지 않았습니다.1941년 브룩스와 브룩스는 대량학상 이론을 거부하는 모노그래프 "살아있는 세포의 투과성"을 출판했습니다.

정상상태 멤브레인 펌프 개념

방사성 추적기의 개발로 세포는 Na에+

대해 불침투성이 없다는 것이 밝혀졌습니다.이것은 막 장벽 이론으로는 설명하기가 어려웠기 때문에 나트륨 펌프는 세포에 스며들면서 지속적으로 Na를+

제거하도록 제안되었습니다.이것은 세포들이 이온 구배를 유지하기 위해 지속적으로 에너지를 사용하는 동적 평형 상태에 있다는 개념을 유도했습니다.1935년 칼 로만(Karl Lohmann [은 ATP와 세포의 에너지원으로서의 역할을 발견하였고, 따라서 대사적으로 구동되는 나트륨 펌프의 개념이 제안되었습니다.현상을 정확하게 모델링한 미분 방정식을 사용하여 세포막 전위의 막 이론 개발에서 호지킨, 헉슬리, 카츠의 엄청난 성공은 막 펌프 가설을 더욱 뒷받침했습니다.

혈장막의 현대적인 관점은 그 안에 단백질 성분이 내장된 유체 지질 이중층입니다.막의 구조는 이제 막에 결합된 수백 개의 다른 단백질 중 많은 것의 3D 모델을 포함하여 매우 상세하게 알려져 있습니다.세포 생리학의 이러한 주요 발전은 막 이론을 지배적인 위치에 놓이게 했고 대부분의 생리학자들의 상상력을 자극했는데, 그들은 이제 이론을 사실로 받아들이는 것으로 보입니다. 그러나 소수의 반대자들이 있습니다.[citation needed]

벌크상 이론의 재출현

1956년 Afanasy S.트로신은 러시아어로 "세포 투과성의 문제"라는 책을 출판했는데, 그 책에서 그는 투과성이 세포와 환경 사이의 평형 패턴을 결정하는 데 있어서 이차적으로 중요하다는 것을 발견했습니다.트로신은 갈락토스나 요소의 용액에서 세포수가 감소하는 것을 보여주었습니다. 이 화합물들이 세포에 천천히 스며들긴 했지만 말이죠.막 이론은 세포 수축을 유지하기 위해 영구적이지 않은 용질을 필요로 하기 때문에, 이러한 실험은 이론에 의문을 던집니다.다른 사람들은 세포가 나트륨/칼륨 펌프를 지탱할 수 있는 충분한 에너지를 가지고 있는지에 대해 의문을 제기했습니다.이러한 질문은 새로운 화학적 구배가 발견되면서 수십 개의 새로운 대사 펌프가 추가되면서 더욱 긴급해졌습니다.

1962년, 길버트 링은 대량상 이론의 옹호자가 되었고 살아있는 세포에 대한 그의 연관성 유도 가설을 제안했습니다.

세포의 종류

셀은 다음과 같은 하위 범주로 세분화할 수 있습니다.

- 원핵생물:원핵생물은 혈장막에 둘러싸인 비교적 작은 세포로, 특정 유기체에 따라 구성이 다를 수 있는 특징적인 세포벽을 가지고 있습니다.[19]원핵생물은 핵(원형 또는 선형 DNA를 가지고 있음에도 불구하고)과 다른 막 결합 소기관(리보솜을 가지고 있음에도 불구하고)이 부족합니다.원핵생물의 원형질은 현미경 아래 섬유상 침착물로 보이는 염색체 영역과 세포질을 포함합니다.[19]박테리아와 고균은 원핵생물의 두 영역입니다.

- 진핵생물:진핵생물은 복잡한 세포로,[20] 시간이 지남에 따라 미토콘드리아 공생체를 획득하고 나중에 핵을 발달시켰습니다.

동물들은 식물, 곰팡이, 원생동물의 10-20개에 비해 다세포체(100-150개의 다양한 세포 유형)에서 더 많은 다양한 세포 유형을 진화시켜 왔습니다.[21]

참고 항목

참고문헌

- ^ 비야레알, 루이스 P. (2008년 8월 8일) 바이러스는 살아 있습니까?사이언티픽 아메리칸

- ^ Farnsworth, Keith D. (2021). "An organisational systems-biology view of viruses explains why they are not alive". Biosystems. 200: 104324. doi:10.1016/j.biosystems.2020.104324. ISSN 0303-2647. PMID 33307144. S2CID 228169048.

- ^ 내셔널 지오그래픽 협회.(2019년 5월 22일)."세포의 역사: 세포의 발견"2020년 11월 05일 회수.

- ^ "A glass-sphere microscope". Funsci.com. Archived from the original on 11 June 2010. Retrieved 13 June 2010.

- ^ a b c Gest, H. (2004). "The discovery of microorganisms by Robert Hooke and Antoni Van Leeuwenhoek, fellows of the Royal Society". Notes and Records of the Royal Society of London. 58 (2): 187–201. doi:10.1098/rsnr.2004.0055. PMID 15209075. S2CID 8297229.

- ^ a b c Mazzarello, P. (1999). "A unifying concept: the history of cell theory". Nature Cell Biology. 1 (1): E13–5. doi:10.1038/8964. PMID 10559875. S2CID 7338204. Archived from the original on 2015-06-03.

- ^ 두트로셰, 앙리(1824) "anatomiques et des vegetaux, et surleur motilite, par M.H. Dutrochet, avec deux planches"에 대한 anatomiques et physiologics surla structure in time des animaux et des vegetaux, et surleur motilite, par M.H. Dutrochet, avec

- ^ 칼렌더블랫 2013년 12월 – 마테시슈-나투르비센샤프틀리체 파쿨테트 – 로스토크 대학.Mathnat.uni-rostock.de (2013-11-28).2015-10-15에 검색되었습니다.

- ^ Sharp, L. W. (1921). Introduction To Cytology. New York: McGraw Hill Book Company Inc.

- ^ Schleiden, M. J. (1839). "Beiträge zur Phytogenesis". Archiv für Anatomie, Physiologie und wissenschaftliche Medicin. 1838: 137–176.

- ^ Schwann, T. (1839). Mikroskopische Untersuchungen über die Uebereinstimmung in der Struktur und dem Wachsthum der Thiere und Pflanzen. Berlin: Sander.

- ^ Silver, G. A. (1987). "Virchow, the heroic model in medicine: health policy by accolade". American Journal of Public Health. 77 (1): 82–88. doi:10.2105/AJPH.77.1.82. PMC 1646803. PMID 3538915.

- ^ 울프

- ^ 울프, 페이지 5

- ^ Müller-Wille, Staffan (2010). "Cell theory, specificity, and reproduction, 1837–1870". Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences. 41 (3): 225–231. doi:10.1016/j.shpsc.2010.07.008. ISSN 1369-8486. PMC 4353839. PMID 20934643.

- ^ 울프, 페이지 8

- ^ Ling, Gilbert N. (1984). In search of the physical basis of life. New York: Plenum Press. ISBN 0306414090.

- ^ Michaelis, L. (1925). "Contribution to the Theory of Permeability of Membranes for Electrolytes". The Journal of General Physiology. 8 (2): 33–59. doi:10.1085/jgp.8.2.33. PMC 2140746. PMID 19872189.

- ^ a b 울프, 11쪽

- ^ Vellai, T; Vida, G (7 August 1999). "The origin of eukaryotes: the difference between prokaryotic and eukaryotic cells". Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 266 (1428): 1571–1577. doi:10.1098/rspb.1999.0817. PMC 1690172. PMID 10467746.

- ^ 마굴리스, L. & 채프먼, M.J. (2009)왕국 및 도메인:지구 생명체 계통에 대한 삽화 안내서([4판].암스테르담:학술지/엘세비어. 116쪽

서지학

- Tavassoli, M. (1980). "The cell theory: a foundation to the edifice of biology". American Journal of Pathology. 98 (1): 44. PMC 1903404. PMID 6985772.

- Turner, W. (January 1890). "The Cell Theory Past and Present". Journal of Anatomy and Physiology. 24 (Pt 2): 253–87. PMC 1328050. PMID 17231856.

- Wolfe, Stephen L. (1972). Biology of the cell. Wadsworth Pub. Co. ISBN 978-0-534-00106-3.

외부 링크

- Mallery, C. (2008-02-11). "Cell Theory". Retrieved 2008-11-25.

- "Studying Cells Tutorial". 2004. Retrieved 2008-11-25.