K복합체

K-complexK 복합체는 뇌파(EEG)에서 볼 수 있는 파형입니다.NREM 수면의 2단계 중에 발생합니다.이것은 "건강한 인간 뇌파 [1]검사에서 가장 큰 사건"이다.그들은 첫 번째 수면 주기에 더 자주 발생한다.

K-복합체는 [1]두 가지 기능을 가지고 있다: 첫째, 잠자는 뇌가 위험을 나타내지 않는다고 평가하는 자극에 반응하여 피질 자극 억제와 둘째, 수면 기반의 기억력 통합을 돕는 것이다.

K 콤플렉스는 1937년 알프레드 리 루미스의 [2]개인 연구실에서 발견됐다.

신경생리학

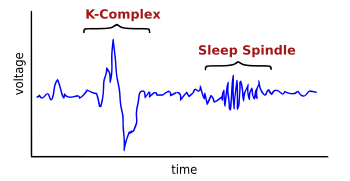

K 복합체는 일반적으로 100µV보다 큰 짧은 음의 고전압 피크로 구성되며, 그 다음 350ms와 550ms의 느린 음의 복합체 및 900ms의 음의 피크로 구성됩니다.K-복합체는 대략 1.0-1.7분마다 발생하며 종종 수면 스핀들의 폭발이 뒤따른다.그것들은 자연적으로[1] 발생하지만 소리, 피부에[3] 닿는 접촉, 그리고 흡기 [4]중단과 같은 내부 자극에 반응하여 발생한다.그것들은 뇌의 [5]전두엽보다 우세한 경향이 있지만 광범위한[1] 피질 위치에서 발생한다.

2단계 수면에서의 K-복합파 및 델타파 활동은 모두 느린 파동(0.8Hz)과 델타파(1.6–4.0Hz) 진동을 일으킨다.그러나 지형 분포가 다르고 K 복합체의 델타 검정력이 [6]더 높습니다.

대뇌 피질의 중간(II)에서 상부(I) 층까지 외향 수상 전류의 광범위한 피질 영역에서 발생함으로써 생성된다.이는 감마파 활동을 포함한 광대역 EEG 전력의 감소를 수반한다.이로 인해 뉴럴 네트워크 활동이 [1]감소하는 뉴럴 무음의 "다운 상태"가 생성됩니다.K-복합체의 활동은 시상으로 전달되어 수면 중에 시상 피질 네트워크를 동기화하여 스핀들, 델타파 [7]등의 수면 진동을 일으킨다.느린 파도의 [1]수면과 "막 통과 전류의 층 분포"에서 실제로 동일하다는 것이 관찰되었다.

K 콤플렉스는 NREM 수면 동기화에 필수적인 부분이며 내부 및 외부 자극에 반응하는 방식으로 [8]반응하기 때문에 수면을 보호하고 정보 처리에 관여하는 것이 제안되었다.이것은 뇌가 위험성 여부에 대해 초기에 처리해야 하는 자극에 반응하여 피질적 각성을 억제하는 기능과 일치할 것이다.[1]

또 다른 제안된 기능은 시냅스의[9] 활성화 항상성과 기억 통합을 돕는 것이다.피질 시냅스의 활성화 임계값은 정보를 처리함에 따라 깨어 있는 동안 낮아지고, 반응성이 높아지므로 신호 대 잡음 [9]비를 보존하기 위해 다시 조정해야 합니다.K 콤플렉스가 제공하는 다운 상태는 개인이 깨어 [1]있을 때 발생하는 시냅스 연결의 강도를 감소시킴으로써 이를 실현합니다.또, 그것들이 유도하는 다운 상태로부터의 회복에 의해서, 「조직적인 순서로 「피질 발화」 「리부트」를 가능하게 해, 신경 발화중에 부호화된 기억 프로그램을 「반복 연습해 통합」[1]할 수 있다.

발전

그것들은 생후 5개월 된 유아의 수면 중에 존재하며 나이가 들면서 발달한다.3세에서 5세 사이에 더 빠른 부정적인 요소가 나타나고 청소년기까지 계속 증가한다.또 다른 변화는 성인에게서 발생한다: 30세 이전에 그들의 주파수와 진폭은 특히 [10]50세 이상의 노인들보다 더 높다.이는 수면 스핀들 밀도 및 델타 [10]파워와 같은 수면의 다른 구성요소들의 감소와 유사합니다.

임상

Epilepsy

특발성 전신성 간질을 가진 개인에서 K-복합체 유도 동기화는 스파이크 앤 웨이브 방전을 트리거할 수 있다. 뇌전증이는 깨어있는 상태에서 NREM으로, 그리고 NREM과 REM [11]수면 사이에서 가장 많이 발생하는 경향이 있습니다.상염색체 우성 야행성 전두엽 간질에서 K-복합체는 [12]발작 시작 시 거의 항상 존재한다. 뇌전증

안절부절못하는 다리 증후군

안절부절못하는 다리 증후군이 있는 사람들은 K-복합체의 수가 증가하며 이것들은 다리 움직임과 관련이 있고 종종 선행된다.L-DOPA와 같이 다리 움직임을 감소시키는 도파민 강화제는 K-복합체를 감소시키지 않으며, K-복합체는 다리 움직임을 감소시키지 않는다.다리 움직임을 줄였음에도 불구하고 이러한 약물이 K-복합체를 감소시키지 못한 것이 그러한 치료 후에도 환자들이 여전히 비회복성 [13]수면을 호소하는 이유라는 것이 제시되었다.클로나제팜은 다른 벤조디아제핀과 마찬가지로 GABA의 수준을 높여 렘수면을 억제한다.이러한 렘수면 억제는 K-복합체 수를 유의하게 감소시키며, L-DOPA 치료와 달리 클로나제팜 연구는 수면 [14]회복이 개선되었다고 보고한다.따라서 렘수면을 억제하는 약물은 K-복합체 수치도 감소시킨다.

폐쇄성 수면 무호흡증

폐쇄성 수면 무호흡증은 NREM 수면 중 K-복합체가 정상적으로 청각 자극에 의해 유발되고 그러한 개인들이 깨어 있을 때 호흡 중단에 정상적으로 반응함에도 불구하고 더 적은 수의 K-복합체를 환기시키는 흡기 폐색증과 관련이 있다.이는 이러한 수면 무호흡과 호흡장애에 [15][16][17]대한 수면 특이적 피질반응 사이의 연관성을 시사한다.

메모들

- ^ a b c d e f g h i Cash S.S.; Halgren E.; Dehghani N.; et al. (2009). "Human K-Complex Represents an Isolated Cortical Down-State". Science. 324 (5930): 1084–87. doi:10.1126/science.1169626. PMC 3715654. PMID 19461004.

- ^ Loomis A.L.; Harvey E.N.; Hobart G.A. (1937). "Cerebral states during sleep as studies by human brain potentials". J Exp Psychol. 21 (2): 127–44. doi:10.1037/h0057431.

- ^ Roth M.; Shaw J.; Green J. (1956). "The form, voltage distribution and physiological significance of the K-complex". Electroenceph Clin Neurophysiol. 8 (3): 385–402. doi:10.1016/0013-4694(56)90004-9. PMID 13330651.

- ^ Webster K.E.; Colrain I.M. (1998). "Multichannel EEG analysis of respiratory evoked-potential components during wakefulness and NREM sleep". J Appl Physiol. 85 (5): 1727–35. doi:10.1152/jappl.1998.85.5.1727. PMID 9804575.

- ^ McCormick L, Nielsen T, Nicolas A, Ptito M, Montplaisir J (1997). "Topographical distribution of spindles and K-complexes in normal subjects". Sleep. 20 (11): 939–41. doi:10.1093/sleep/20.11.939. PMID 9456457.

- ^ Happe S.; Anderer P.; Gruber G.; Klösch G.; Saletu B.; Zeitlhofer J. (2002). "Scalp topography of the spontaneous K-complex and of delta-waves in human sleep". Brain Topogr. 15 (1): 43–9. doi:10.1023/A:1019992523246. PMID 12371676.

- ^ Amzica F.; Steriade M. (1998). "Cellular substrates and laminar profile of sleep K-complex". Neuroscience. 82 (3): 671–86. doi:10.1016/s0306-4522(97)00319-9. PMID 9483527.

- ^ Halász P (2005). "K-complex, a reactive EEG graphoelement of NREM sleep: an old chap in a new garment". Sleep Med. Rev. 9 (5): 391–412. doi:10.1016/j.smrv.2005.04.003. PMID 16122950.

- ^ a b Tononi G.; Cirelli C. (2006). "Sleep function and synaptic homeostasis". Sleep Med. Rev. 10 (1): 49–62. doi:10.1016/j.smrv.2005.05.002. PMID 16376591.

- ^ a b Wauquier A (October 1993). "Aging and changes in phasic events during sleep". Physiol. Behav. 54 (4): 803–6. doi:10.1016/0031-9384(93)90095-w. PMID 8248360.

- ^ Steriade M.; Amzica F. (1998). "Slow sleep oscillation, rhythmic K-complexes, and their paroxysmal developments". J Sleep Res. 7 (S1): 30–5. doi:10.1046/j.1365-2869.7.s1.4.x. PMID 9682191.

- ^ El Helou J.; Navarro V.; Depienne C.; Fedirko E.; LeGuern E.; Baulac M.; An-Gourfinkel I.; Adam C. (2008). "K-complex-induced seizures in autosomal dominant nocturnal frontal lobe epilepsy". Clin Neurophysiol. 119 (10): 2201–4. doi:10.1016/j.clinph.2008.07.212. PMID 18762450.

- ^ Montplaisir J.; Boucher S.; Gosselin A.; Poirier G.; Lavigne G. (1996). "Persistence of repetitive EEG arousals (K-alpha complexes) in RLS patients treated with L-DOPA". Sleep. 19 (3): 196–9. doi:10.1093/sleep/19.3.196. PMID 8723375.

- ^ Saletu M (2001). "Restless legs syndrome (RLS) and periodic limb movement disorder (PLMD) acute placebo-controlled sleep laboratory studies with clonazepam". European Neuropsychopharmacology. 11 (2): 153–161. doi:10.1016/s0924-977x(01)00080-3. PMID 11313161.

- ^ Huang J.; Colrain I.M.; Melendres M.C.; Karamessinis L.R.; Pepe M.E.; Samuel J.M.; Abi-Raad R.F.; Trescher W.H.; Marcus C.L. (2008). "Cortical processing of respiratory afferent stimuli during sleep in children with the obstructive sleep apnea syndrome". Sleep. 31 (3): 403–10. doi:10.1093/sleep/31.3.403. PMC 2276751. PMID 18363317.

- ^ Gora J, Trinder J, Pierce R, Colrain IM (November 2002). "Evidence of a sleep-specific blunted cortical response to inspiratory occlusions in mild obstructive sleep apnea syndrome". Am. J. Respir. Crit. Care Med. 166 (9): 1225–34. doi:10.1164/rccm.2106005. PMID 12403692.

- ^ Afifi L.; Guilleminault C.; Colrain I.M. (2003). "Sleep and respiratory stimulus specific dampening of cortical responsiveness in OSAS". Respir Physiol Neurobiol. 136 (2–3): 221–34. doi:10.1016/s1569-9048(03)00084-3. PMID 12853013.