올드 아람어

Old Aramaic| 올드 아람어 | |

|---|---|

| 고대 아람어 | |

| 지역 | 레반트/페르탈 크레센트 |

| 시대 | 철기 시대와 고전 유물(BC 900–700), 제국 아라마어(기원전 700~300년)로 진화했다. |

| 방언 | |

| 언어 코드 | |

| ISO 639-3 | oar |

oar | |

| 글로톨로지 | olda1245impe1235 |

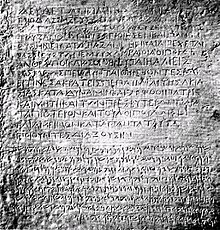

고대 아람어는 19세기 이후 발견된 아람어의 비문으로부터 알려진 아람어의 초기 단계를 말한다.

초기 철기 시대 레반트에 있는 아라만족의 도시국가들의 언어로 부상한 올드 아라미치는 언어적 프랑카로 채택되었고, 이 역할에서 고전 고대에 아차메니드 제국의 공식적인 사용을 위해 계승되었다. 아차메니드 제국이 멸망한 후, 지역 토속어는 점점 더 두드러져 아라마어 방언 연속체의 다양성과 서로 다른 표준문서의 개발을 부채질했다.

이 언어는 3세기에 이르러 미들 아라마어에게 양보한 것으로 간주된다(종래의 날짜는 AD 224년 사사니아 제국의 부흥이다).

고대 아람어

"Ancient Aramaic"은 그 언어의 유래로부터 비옥한 초승달과 바레인의 언어 프랑카가 될 때까지 가장 일찍 알려진 시기를 가리킨다. 다마스쿠스와 하맛, 아르파드의 아라마에안 시국들의 언어였다. 삼알에 새겨진 독특한 왕실 비문은 일부 학자들에 의해 구 아라마어의 독특한 변형으로 해석되었고, 다른 학자들에 의해 독립적이지만 밀접한 관련이 있는 사마리아 언어로 해석되었다.

기원전 10세기부터 그 언어를 가장 일찍 사용했다는 것을 보여주는 비문이 있다. 비문들은 대부분 아라마이안 시국간의 외교문서들이다. 그때 아람어의 알파벳은 페니키아 문자를 기반으로 하는 것 같고, 문어에는 통일성이 있다. 이윽고 아람의 동쪽 지방에서는 언어의 필요에 맞는 보다 정제된 알파벳이 이것으로부터 발전하기 시작한 것 같다. 8세기 중반 티글라트-필레세르 3세 휘하의 네오아시리아 제국이 아람-다마스쿠스를 지배하면서 아크라디안에게 에클립되기보다는 제국의 언어적 프랑카로서[2] 아라마이크 제국이 성립하게 되었다.

기원전 700년부터 이 언어는 모든 방향으로 퍼져나가기 시작했지만 동질성의 많은 부분을 잃었다. 아시리아, 바빌로니아, 레반트, 이집트 등지에 각기 다른 방언이 등장했다. 그러나 앗시리아의 아카디안 인기에 물든 아라미치, 그 후 바빌론이 전면에 등장하기 시작했다. 유다 왕 히스기야의 사절들은 두 왕 18장 26절에서 설명한 바와 같이 아람어 지방의 아시리아 군사령관들과 교섭하여 평민이 이해하지 못하도록 요청한다. 기원전 600년경 가나안 왕 아돈은 이집트 파라오에게 편지를 쓰기 위해 아라미어를 사용했다.

유럽에서 발견된 최초의 고대 아람어 비문은, 원래 (Ptolemaic?)에서 나온 것이다. 이집트는 1704년 리고드에 의해 출판된 카르펜트라스 스텔라다.[3]

제국 아람어

| 제국 아람어 | |

|---|---|

| 공식 아람어 | |

| 지역 | 고대 근동 |

| 시대 | ca. 기원전 700~300년, 포스트 아케메니드 아람어(Post Achaemenid Aramaic)로 진화했다. |

초기 형태 | 올드 아람어 |

| 언어 코드 | |

| ISO 639-2 | arc |

| ISO 639-3 | arc |

| 글로톨로지 | 없음 |

기원전 539년 이후 다리우스 1세 휘하의 메소포타미아에 대한 아케메니드 정복에 이어 아케메네스족은 아라미치의 국부적 용도를 채택하였다.

아차메니드들이 그들의 통치를 서쪽으로 확장했을 때, 그들은 이 언어를 다른 민족과 언어와 광대한 제국의 여러 지역들 사이의 서면 의사소통의 수단으로 채택했다. 현대 학자들이 '공식적인 아라마어' 또는 '제국적인 아라마어'라고 이름붙인 하나의 공용어를 사용한 것은 아차메네이드들이 그들의 원대한 제국을 오랫동안 함께 지탱해 온 놀라운 성공에 크게 기여한 것으로 추측할 수 있다.[4]

임페리얼 아람어(Imperial Aramaic)라는 용어는 원래 독일어인 라이차라마이슈(Richsaramaeisch)로 1927년 요제프 마크와트가 만들었다.[5][6][7]

1955년, 리차드 프라이는 제국 아람어를 "공식 언어"로 분류하는 것에 의문을 제기하면서, 생존하는 어떤 칙령도 그 지위를 어떤 특정한 언어에 명시적이고 모호하게 일치시키지 않는다고 언급했다.[8] 프례는 제국 아람어를 아케메니드 영토의 언어 프랑카로 재분류하여, 당시 아케메니드 시대의 아람어 사용이 일반적으로 생각되는 것보다 더 만연했음을 암시한다.

제국 아람어는 매우 표준화되어 있었다. 그 맞춤법은 어떤 구어보다 역사적 뿌리에 더 기반을 두고 있었고, 구 페르시아어의 불가피한 영향력은 그 언어에 새로운 명료함과 강력한 유연성을 부여했다. 아케메니드 제국이 멸망한 후 수세기 동안(기원전 331년) 제국 아라마어 또는 이와 유사한 방언은 다양한 이란 토착 언어에 영향을 끼쳤다. 아라마어 문자와, 이데오그램으로서 아라마어 어휘는 팔라비 문자의 필수적인 특징으로서 살아남을 것이다.[9]

황실 아라마어 문헌의 가장 큰 수집품 중 하나는 페르세폴리스 요새화 약 5백 개에 달하는 것이다.[10] 이러한 형태의 아람어를 목격한 현존하는 많은 문서들은 이집트, 특히 Elephantine에서 왔다. (Elephantine papyri 참조) 그 중에서 가장 잘 알려진 것은 성서 속언서와 상당히 비슷한 문체의 교훈적인 격언의 책인 '아히카르의 지혜'이다. 또한, 현재의 합의에서는 성서 다니엘(즉, 2:4b-7:28)의 아람어 부분을 제국(공식) 아람어의 예로서 간주하고 있다.[11]

아차메니드 아라마이치는 충분히 균일해서 그 언어의 어떤 특정한 예가 어디에 쓰여졌는지 알기 어려운 경우가 많다. 세심한 검사만이 때때로 지방어로부터 온 외래어를 밝혀낸다.

박트리아에서 온 30개의 아라마어 문서 집단이 발견되어 현재 아라마어 문서 칼릴리 컬렉션을 형성하고 있으며, 2006년 11월에 분석이 발표되었다. 가죽에 새겨진 본문은 기원전 4세기 박트리아와 소그디아에 대한 아케메니드 행정의 아라마니치의 사용을 반영한다.[12]

고대 아람어와 성서 히브리어는 모두 북서부 셈어족의 집단의 일부를 이루고 있으며, 고대에는 여전히 상당한 상호이해성이 있었을지도 모른다. Tracate 87b의 페사힘에서 하나님은 "[바빌로니아어] 언어가 레손 하코데스와 비슷하기 때문에" 하나님께서 추방된 유대인들을 바빌론으로 보내셨다고 말했다.[citation needed]

성서 아람어

성서 아람어는 히브리 성경에 배합된 아람어 구절을 일컫는 말이다. 이 구절들은 (1% 순서 중) 전체 텍스트의 작은 부분을 차지하며, 그 대부분은 대니얼 서의 아람어 부분들 때문이다.

- Genesis 31:47 – 히브리어 지명 번역.

- 에즈라 4:8–6:18 및 7:12–26 – 아차메니드 시대(기원전 5세기)의 예루살렘 성전 복원에 관한 문서

- 예레미야 10장 11절 – 우상 숭배를 비난하는 히브리 문자 가운데 한 문장.

- 대니얼 2:4b–7:28 – 5개의 전복적인 이야기와 종말론적인 시각.

성서 아람어는 초기 성서 연구에 종사했던 후기 작가들에게 몇 가지 도전을 제시하였다. 스트리돈의 제롬 시대(d. 420년)부터 성서 아람어는 "찰데안"(찰데, 찰데)로 잘못 명명되었다.[13] 그 라벨은 초기 아람어 연구들에서 흔하게 남아 있었고, 19세기까지 지속되었다.[14][15][16] 현대 연구자들이 히브리 성경에 사용된 아라마어 사투리가 고대 찰데인 및 그들의 언어와 관련이 없다는 것을 보여주면서 "찰데인 오노머"는 결국 폐기되었다.[17][18][19]

성서 아람어는 다소 복합적인 방언이다. 일부 성서 아람어 자료는 아케메니드 왕조가 멸망하기 전에 바빌로니아와 유다이아에서 유래되었다는 설이 있다.

포스트 아케메니드 아람어

알렉산더 대왕의 정복은 아라마어 문학과 단결을 당장 무너뜨리지는 않았다. 기원전 5세기 초와 비교적 유사한 아람어를 기원전 2세기 초까지 발견할 수 있다. 셀레우치드는 통치 초기부터 시리아와 메소포타미아의 행정부에 코인 그리스어를 강요했다. 기원전 3세기에 코인 그리스어는 이집트와 시리아의 공용어로 아라마어를 추월했다. 그러나 후기 아케메니드 아라마이치는 유대, 아시리아, 메소포타미아에서 시리아 사막을 거쳐 북부 아라비아와 파르티아로 계속 번성하였다.

후기 아케메니드의 범주 아래에는 유대 하스모네 왕조(기원전 142~37년)의 공용어인 하스모네안 아라마어(Hasmonaean Aramaic)가 있다. 그것은 쿰란 문헌의 아라마어(Aramaic)에 영향을 미쳤으며, 그 공동체의 비성경적 신학 문헌의 주요 언어였다. 히브리 성경을 아라마어로 번역한 주요 타르굼은 원래 하스모나에안(Hasmonaean)에서 작곡되었다. 하스모나에안은 미슈나와 토세프타의 인용문에도 등장하지만, 나중의 맥락을 부드럽게 표현했다. 그것은 아차메니드 아람어와는 상당히 다르게 쓰여졌다; 어원적 형식을 사용하기보다는 단어가 발음되기 때문에 쓰기에 중점을 두고 있다.

바빌로니아 타르구미치는 타르굼 온켈로스와 '공식' 타르굼 조나단에서 발견된 후기 아케메니드 방언이다. 원래의 하스모나에안 타르굼은 CE 2세기 또는 3세기경에 바빌론에 도달했다. 그리고 나서 그들은 표준 타르굼의 언어를 창조하기 위해 바빌론의 현대 방언에 따라 재작업되었다. 이 결합은 수 세기 동안 바빌로니아 유대 문학의 기초를 형성했다.

갈릴레이 타르구미치는 바빌로니아 타르구미치와 비슷하다. 문학 하스모나에안과 갈릴리의 사투리를 섞은 것이다. 하스모나에 타르굼은 2세기에 갈릴리에 이르렀고, 이 갈릴레이 방언으로 고쳐져서 지방용으로 사용되었다. 갈릴레이 타르굼은 다른 지역사회에서 권위 있는 작품으로 여겨지지 않았으며, 문서화 증거에 따르면 그 텍스트가 수정되었음을 알 수정한 것이다. 11세기 이후부터 바빌로니아 타르굼이 규범화되자 갈릴레이 판은 그 영향을 많이 받게 되었다.

바빌로니아어 다큐멘터리 아람어는 3세기 이후부터 사용되고 있는 방언이다. 바빌로니아 사문서의 방언이며, 12세기부터는 모든 유대인의 사문서가 아람어로 되어 있다. 거의 변화가 없는 하스모나에안(Hasmonaean)을 기반으로 한다. 이것은 아마도 BDA에 있는 많은 문서들이 합법적인 문서들이기 때문에 그 안에 있는 언어들은 처음부터 유대인 사회 전반에 걸쳐 분별력이 있어야 했고, 하스모나에안은 옛 기준이었다.

나바타에어(Nabataean language)는 페트라 왕국을 포함한 네게프의 나바테족이 사용하는 서양의 아라마어종이었다. 왕국(기원전 200년–106년)은 요르단 강 동쪽 둑, 시나이 반도, 아라비아 북부를 뒤덮었다. 캐러밴 무역의 중요성 때문인지 나바태족은 고대 북방 아라비아보다 우선하여 아라마어를 사용하기 시작했다. 이 사투리는 아랍어로부터 약간의 영향을 받은 아차메니드(Achaemenid)를 기반으로 한다: "l"은 종종 "n"으로 바뀌며, 몇 개의 아랍어 외래어가 있다. 일부 나바태안 아람어 비문은 왕국 초기부터 존재하지만 대부분은 초기 4세기 CE의 것이다. 그 언어는 현대 아랍 문자의 선구자인 필기체로 쓰여져 있다. 아랍어 외래어의 수는 수세기를 거쳐 증가하며, 4세기에 나바태안은 아랍어와 원활하게 합쳐진다.

팔미레네 아람어(Palmyrene Aramaic)는 기원전 44년부터 기원전 274년까지 시리아 사막의 팔미라 시에서 사용되던 방언이다. 그것은 원형으로 쓰여졌고, 후에 초서체적인 에스트랑겔라에게 자리를 양보했다. 나바태안처럼 팔미레네는 아랍어의 영향을 받았으나 훨씬 덜 받았다.

아케메니드 관료체제에서 아라마어 문자의 사용은 또한 아라마어 유래 대본의 채택을 촉진하여 많은 중 이란 언어를 만들었다. 더구나 대명사, 입자, 숫자, 보조자 등 많은 공통어들은 중 이란어를 쓸 때에도 아람어 '단어'로 계속 쓰였다. 시간이 지남에 따라 이란어의 용법에서는 이러한 아라마어 "단어"가 아라마어로부터 분리되어 기호(즉, 로고그램)로 이해하게 되었는데, 마치 ⟨&⟩이라는 부호가 영어로 "그리고"로 읽히고 원래의 라틴어 등은 이제 더 이상 분명하지 않게 되었다. 기원전 3세기 초 파르티아 제국은 코인 그리스어를 사용했지만 모국어가 파르티아어인 것으로 알려진 바 있다. 이는 차례로 로그그램이 있는 아라마어 대본을 사용했기 때문에 팔라비(<파르타위, "파르티아인")라는 이름을 채택하는 데 영향을 미쳤다. CE 3세기 중엽에 파르티아 아르사키드를 계승한 사사니아 제국은 이후 파르티아 매개 아라미어로부터 파생된 문자 체계를 그들 자신의 중간 이란 혈통에도 계승/채용하였다.[20] 그 특정한 중간 이란 방언, 즉 페르시아어의 고유어인 중간 페르시아어 역시 그 후 명언어가 되었다. 7세기 아랍인에 의한 무슬림 페르시아 정복 이후, 아라마어 유래 문자 체계는 조로아스트리아어를 제외한 모든 용도에서 아랍어 문자로 대체되었는데, 이 문자는 아라마어 유래 문자 체계에 파하비라는 이름을 계속 사용하고 그 문자 체계에서 모든 중간 이란 문학의 대부분을 창조하였다.

후기동아람어

마지막 절에서 언급된 방언들은 모두 아차메니드 제국 아람어의 후손이었다. 그러나, 후기 고대 아람어의 다양한 지역 방언들은 종종 단순한 구어체처럼 그것들과 함께 계속되었다. 이러한 구어 방언에 대한 초기 증거는 보다 표준적인 방언으로 단어와 이름에 대한 영향을 통해서만 알려져 있다. 그러나, 지역 방언은 기원전 2세기에 문자 언어가 되었고 황제의 아람어에 의존하지 않는 아람어의 흐름을 반영한다. 메소포타미아, 바빌론, 동부와 유다, 시리아, 서부의 지역 사이에 뚜렷한 분열을 보이고 있다.

동양에서는 팔미레네와 아르사키드 아라미치의 방언들이 지역 언어와 합쳐져 임페리얼어에서는 한 발, 지역아람어에서는 한 발로 언어를 만들었다. 만대 종교의 언어인 만도어의 문자는 아르사키드 찬세리 문자에서 유래되었다.[21]

에데사를 중심으로 하여 기원전 132년에 건국된 오스루네 왕국에서는 아라마어(Aramaic)가 공용어였으며, 지역 방언은 점차 에데산 아라마어(Edessan Aramaic)로 알려져 있으며, 이후 (CE 5세기 이후)는 특별히 시리아어(Syriac)로 표기된 언어로 발전하였다.[22]

티그리스 상류에는 하트라, 아수르, 투르 압딘의 증거가 있는 동메소포타미아 아라미치가 번성했다. 디아테사론(Diatessaron)으로 알려진 복음화합의 저자인 타티안은 셀레우치드 제국 출신으로 아마도 에데산 아람어나 그리스어보다는 동메소포타미아어로 그의 작품(172 CE)을 썼을 것이다. 바빌로니아에서는 지역 사투리가 유대인 사회인 유대인 올드 바빌로니아어(c. 70 CE)에 의해 사용되었다. 일상적인 언어는 점점 성서 아람어와 바빌로니아 타르구미어의 영향을 받게 되었다.

후기 서부 아람어

아라마어의 서부 지역 방언은 동양의 방언과 비슷한 경로를 따랐다. 그들은 동양의 방언과 제국 아람어와는 상당히 구별된다. 아람어는 가나안 방언과 공존하게 되었고, 결국 CE 4세기 경에 페니키아어와 히브리어를 완전히 대체하게 되었다.

유대인 공동체가 사용하는 후기 서부 아라마어의 형태는 가장 잘 증명되고 있으며, 보통 유대인 구 팔레스타인이라고 부른다. 그것의 가장 오래된 형태는 올드 이스트 요르단어로, 아마도 카이사리아 필리피 지역 출신일 것이다. 이것은 에녹(기원전 170년)의 가장 오래된 필사본의 방언이다. 그 언어의 다음 뚜렷한 단계는 2세기 CE에 이르는 고대 유대인이라고 불린다. 옛 유대 문헌은 다양한 비문과 개인 편지, 탈무드의 보존 인용문, 쿰란으로부터의 영수증 등에서 찾아볼 수 있다. 요셉푸스의 <유대인 전쟁>의 첫 번째, 연장되지 않은 판본은 고대 유대어로 쓰여졌다.

구동 요르단 방언은 요르단 동쪽에 사는 이교도 공동체들에 의해 1세기 CE까지 계속 사용되었다. 그들의 사투리는 그 때 흔히 파가니아 올드 팔레스타인으로 불리며, 그것은 올드 에데산 아람어(Old Edessan Aramaic)에 사용된 것과 다소 비슷한 필기체로 쓰여졌다. 기독교의 구 팔레스타인 사투리가 이교도 사투리에서 생겨났을 수도 있고, 이 사투리는 다른 동부의 구 에데산 아라마어 복음서에서 발견되는 서구의 아라마어적 경향의 일부 뒤에 있을 수도 있다(중간 아라마어적 성서 참조).

CE 1세기에는 로마 유대에 있는 유대인들은 주로 아라마어(코인 그리스어 외에 로마 행정과 무역의 국제언어)를 사용했다. 하스모나에안과 바빌로니아어를 바탕으로 한 아라마어의 형식적이고 문학적인 방언 외에도 여러 가지 구어적인 아라마어 방언들이 있었다. 예수의 시대에 유대 근처에서 서양의 아라마어 7개의 방언이 사용되었다. 그들은 아마도 독특하지만 상호 이해가능했다. 옛 유대인은 예루살렘과 유대의 두드러진 방언이었다. 아인 게디 지역은 남동쪽 유대어 사투리를 가지고 있었다. 사마리아는 독특한 사마리아 아람어를 가지고 있었는데, 여기서 그, 헤트, 아윈의 자음은 모두 알레프와 같은 발음을 하게 되었는데, 아마 글래터럴 스톱일 것이다. 예수님의 고향 지역의 방언인 갈릴레이아람어는 갈릴레이 타르구미어에 미치는 영향, 일부 랍비니컬 문학, 몇 개의 사적인 편지 등에서만 알려져 있다. 그것은 많은 독특한 특징들을 가지고 있는 것 같다: 쌍둥이는 결코 단일둥이로 단순화되지 않는다. 요르단 동쪽에서는 동요르단어의 다양한 방언들이 사용되었다. 다마스쿠스와 안티-레바논 산맥 지역에서는 다마스케네 아람어(대부분 현대 서양의 아라마어로부터 위임)가 쓰였다. 마침내 알레포 북쪽까지 오론테스 아라마이치의 서양 사투리가 쓰였다.

이 세 언어는 특히 히브리어와 아라마어어를 서로 영향을 주었다. 히브리어는 유대인 아라마어(대부분 기술적인 종교어뿐만 아니라 'ēṣṣ' "우드"와 같은 일상어에도 들어갔다. 반대로 아람어는 히브리어(Mammôn "부"와 같은 아람어뿐만 아니라 히브리어 라지 같은 말을 사용하는 아람어적 방법, "보이는"는 "보여진"이라는 뜻의 아람어적 ḥze를 빌려 번역한 것이다.

신약성경의 그리스어는 종종 셈어 번역을 포함한 비그리스어 의미론을 보존한다.

- 일부는 명사 alyalyĕṯa(Mark 5:41)를 나타낼 수 있는 탈리타( likeααλια)와 같은 아라마어(Aramaic)이다.

- 다른 것들은 랍보우나이(ραβββυυυιιι)처럼 히브리어나 아라마어일 수 있는데, 두 언어 모두(요 20:16)로 "나의 주인/위대한 1/선생님"을 의미한다.

참조

- ^ 파나마와 2세 및 바르 라키브: K. Lawson Younger, Jr. Sheffield University of Sheffield 2016-03-04 Wayback Machine에 보관된 두 가지 구조 분석

- ^ Bae, Chul-hyun (2004). "Aramaic as a Lingua Franca During the Persian Empire (538-333 B.C.E.)". Journal of Universal Language. 5: 1–20. doi:10.22425/jul.2004.5.1.1. Retrieved 2018-12-20.

- ^ 및 을 참조하십시오. 이 기석은 KAI 269로 알려져 있다.

- ^ 이란 백과사전 아람어

- ^ Margaretha Louise Folmer; M. L. Folmer (1995). The Aramaic Language in the Achaemenid Period: A Study in Linguistic Variation. Peeters Publishers. pp. 10–. ISBN 978-90-6831-740-4.

- ^ Gzella 2015, 페이지 158.

- ^ Josef Markwart, “Np. āđīna ‘Freitag’,” Ungarische Jahrbücher 7, 1927, pp. 91: "In der Bedeutung 'bestimmte (kommende, zukünftige) Zeit’ ist das Wort zaman schon ins Reichsaramäische und von da ins aramaisierende Hebräisch und ins Nabatäische und aus diesem später ins Arabische übergegangen. [각주: So nenne ich die aramäische Kanzleisprache der Achaimeniden, in welcher die Mehrzahl, wenn nicht alle, aramäischen Inschriften und sämtliche Papyri der Achaimenidenzeit, sowie die aramäischen Stücke in den Büchern 'Ezra und Daniel abgefaßt sind. Daß Kautzsch und Noch der Schweizer Karl Marti (Kurzgefaßte Grammatik der Biblisch-aramaischen Sprache. Berlin 1896 S. 4) diese Sprache W est aramäisch nennen konnten, war ein grober Salto mortale, der nur dadurch verständlich wird, daß die Verfasser vom aramäischen Sprachgute des uzvärisn, d. h. von den aramäischen Ideogrammen des Mitteliranischen keine Kunde hatten.]"

- ^ Frye, Richard N.; Driver, G. R. (1955). "Review of G. R. Driver's "Aramaic Documents of the Fifth Century B. C."". Harvard Journal of Asiatic Studies. 18 (3/4): 456–461. doi:10.2307/2718444. JSTOR 2718444. 페이지 457.

- ^ Geiger, Wilhelm; Kuhn, Ernst (2002). "Grundriss der iranischen Philologie: Band I. Abteilung 1". Boston: Adamant: 249ff. Cite 저널은 필요로 한다.

journal=(도움말) - ^ Stolper, John A. Matthew (2007). "What are the Persepolis Fortification Tablets?". The Oriental Studies News & Notes (winter): 6–9. Archived from the original on 14 February 2007. Retrieved 2007-02-13.

- ^ 콜린스 1993, 페이지 710-712.

- ^ Naveh, Joseph; Shaked, Shaul (2006). Joseph Naveh (ed.). Ancient Aramaic Documents from Bactria. Studies in the Khalili Collection. Oxford: Khalili Collections. ISBN 978-1874780748.

- ^ 갤러거 2012 페이지 123-141.

- ^ 게세니우스 & 프라이도-트렐레스 1859년

- ^ 1867년 1월 1일.

- ^ 데이비스 1872년

- ^ Nöldeke 1871, 페이지 113-131.

- ^ 카우츠시 1884a, 페이지 17-21.

- ^ 카우츠시 1884b, 페이지 110-113.

- ^ 비이어. 페이지 28n. 27;

- ^ "아람어를 위한 이란어 대본" 미국 동양 연구학교 341호(2006), 페이지 53-62.

- ^ 힐리 2007년 115-127페이지.

원천

- Beyer, Klaus (1986). The Aramaic Language: Its Distribution and Subdivisions. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. ISBN 9783525535738.

- Brock, Sebastian P. (1989). "Three Thousand Years of Aramaic Literature". Aram Periodical. 1 (1): 11–23.

- Collins, John J. (1993). "The Aramaic of Daniel in the Light of Old Aramaic, by Zdravko Stefanovic". Journal of Biblical Literature. 112 (4): 710–712. doi:10.2307/3267414. JSTOR 3267414.

- Davies, Benjamin (1872). A Compendious and Complete Hebrew and Chaldee Lexicon to the Old Testament. London: Asher.

- Fürst, Julius (1867). A Hebrew & Chaldee Lexicon to the Old Testament: With an Introduction Giving a Short History of Hebrew Lexicography. London: Williams & Norgate.

- Gallagher, Edmon L. (2012). Hebrew Scripture in Patristic Biblical Theory: Canon, Language, Text. Leiden-Boston: Brill. ISBN 9789004228023.

- Gesenius, Wilhelm; Prideaux-Tregelles, Samuel (1859). Gesenius's Hebrew and Chaldee Lexicon to the Old Testament Scriptures. London: Bagster.

- Gzella, Holger (2015). A Cultural History of Aramaic: From the Beginnings to the Advent of Islam. Leiden-Boston: Brill. ISBN 9789004285101.

- Healey, John F. (2007). "The Edessan Milieu and the Birth of Syriac" (PDF). Hugoye: Journal of Syriac Studies. 10 (2): 115–127.

- Kautzsch, Emil F. (1884a). Grammatik des Biblisch-Aramäischen: Mit einer Kritischen Erörterung der aramäischen Wörter im Neuen Testament. Leipzig: Vogel.

- Kautzsch, Emil F. (1884b). "The Aramaic Language". Hebraica. 1 (1–2): 98–115. doi:10.1086/368803. JSTOR 527111.

- Kautzsch, Emil F. (1902). Die Aramaismen im Alten Testament untersucht. Halle: Niemeyer.

- Kitchen, Kenneth A. (1965). "The Aramaic of Daniel" (PDF). Notes on Some Problems in the Book of Daniel. London: Tyndale Press. pp. 31–79.

- Lipiński, Edward (2000). The Aramaeans: Their Ancient History, Culture, Religion. Leuven: Peeters Publishers. ISBN 9789042908598.

- T. 무라오카 & B. 포텐(2004년). 이집트 아람어의 문법. 동양학 편람, 근동과 중동. 브릴.

- Nöldeke, Theodor (1871). "Die Namen der aramäischen Nation und Sprache". Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. 25 (1–2): 113–131. JSTOR 43366019.

- 프란츠 로젠탈(1995년). 성서 아람어의 문법. 제6차 개정판. 비즈바덴: 오토 하라소위츠.

- Stefanovic, Zdravko (1992). The Aramaic of Daniel in the Light of Old Aramaic. Sheffield: Sheffield Academic Press. ISBN 9780567132543.

- Younger, Kenneth Lawson (2016). A Political History of the Arameans: From Their Origins to the End of Their Polities. Atlanta: SBL Press. ISBN 9781628370843.