세계 수수께끼

World riddle

The term "world riddle" or "world-riddle" has been associated, for over 100 years, with Friedrich Nietzsche (who mentioned Welträthsel in several of his writings) and with the biologist-philosopher Ernst Haeckel, who, as a professor of zoology at the University of Jena, wrote the book Die Welträthsel in 1895–1899, in modern spelling Die Welträtsel (독일어; "세계 수수께끼"), 1901년 우주의 수수께끼라는 제목으로 영어판이 출판되었다.[1]

"세계 수수께끼"라는 용어는 우주의 본질과 생명의 의미에 관한 것이다.

월드 리들(World Riddle)의 문답은 작곡가 리차드 스트라우스의 스프라이치 자라투스트라(1896)의 말미에 풀리지 않은 고조파 진행과 같은 몇몇 음악적 구성 내에서 영감이나 우화적 의미로도 검토되어 왔다.[2][3]

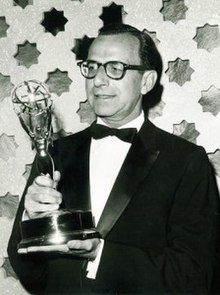

니체의 모습

프리드리히 니체는 여러 저술에서 "세계 수수께끼"(Weltrethel)를 언급했지만, 건강이 나빠져 직접적인 영향은 몇 년으로 제한되었다.[citation needed]

해켈의 전망

에른스트 해켈은 '세계 수수께끼'를 '물리적 우주의 본질은 무엇이며 인간 사고의 본질은 무엇인가'라는 형식의 이중 질문으로 보았는데, 1892년 한 강연에서 인간과 우주가 하나의 시스템, 즉 모노 시스템 안에 들어 있었기 때문에 하나의 해답이 있을 것이라고 설명했다.

"정확한" 베를린 생리학자는 이 지식을 그의 마음속에서 떨쳐버렸고, 거의 상상할 수 없는 근시안적인 시각으로 이 특별한 신경학적 질문을 물질과 에너지의 연결에 대한 근본적인 질문인 하나의 위대한 "세계적 요지"와 나란히 놓았다. 오래 전에 지적했듯이, 이 두 가지 위대한 질문은 두 개의 분리된 "세계의 수수께끼"가 아니다. 의식의 신경학적 문제는 모든 것을 이해하는 우주론적 문제의 특별한 경우일 뿐, 본질에 대한 문제일 뿐이다. 물질과 에너지의 본질을 이해했다면, 그 밑에 깔린 물질이 어떤 조건에서 어떻게 느끼고, 욕망하고, 생각할 수 있는지도 이해해야 한다"고 말했다. 감각과 의지와 마찬가지로 높은 동물들 사이에서도 의식은 갱리온 세포의 기계적인 작업이며, 이와 같이 이들 혈장의 화학적, 물리적 사건들로 다시 옮겨져야 한다.

해켈은 인간의 행동과 감정은 물리적 우주의 법칙 안에서 언급된 바와 같이 "갱리온 세포의 기계적인 작업"으로 설명될 수 있다고 썼었다.

윌리엄 제임스 보기

철학자 겸 심리학자 윌리엄 제임스는 단 하나의 대답이 모든 것 또는 모든 사람에게 적용되는 사고방식에 의문을 제기해 왔다. 그의 저서 실용주의(1907)에서 그는 다음과 같이 세계화를 풍자했다.

하나님, 원, 이성, 법, 정신, 물질, 자연, 극성, 변증법, 관념, 자아, 오버술 등 모든 위대한 단어의 세계 수수께끼에 대한 답은 인간이 이 혹은 국어의 역할로부터 그들에게 풍미해 온 감탄을 자아낸다. 철학과 전문가에 의해, 우주는 인간에 대한 호소력이 그의 분열된 힘에 대한 단조로운 도전으로 구성되는 이상한 종류의 돌로 된 스핑크스로 표현된다. 진실: 얼마나 합리주의적인 정신의 완벽한 우상인가!

— William James, Pragmatism, 1907[6]

에밀 뒤 보이스 레이먼드

에밀 뒤 보이스 레이몬드는 1880년 물질의 궁극적 본질과 단순한 감각의 기원과 같은 과학의 7대 문제에 대해 "세계 수수께끼"라는 용어를 사용했다. 베를린 과학 아카데미 강연에서 그는 과학도 철학도 이 수수께끼들을 결코 설명할 수 없다고 선언했다.[7][8]

참고 항목

메모들

- ^ Chisholm, Hugh, ed. (1911). . Encyclopædia Britannica. 12 (11th ed.). Cambridge University Press. p. 804.

- ^ "콜로라도 교향악단 - 리처드 스트라우스(1864–1949): 또한 Sprach Zarathustra" (프로그램 노트), Charley Samson, Colorado Symphon 오케스트라, 2004, 웹페이지: CSO-AsSprach.

- ^ "클래식 레코드 카탈로그 / LSC-1806: 라이너 노트"(설명), 시카고 심포니 오케스트라, R. D. Darrell, RCA(Radio Corporation of America), 1960, 웹페이지: CSO-AsSprach.

- ^ 2004년 오하이오 주 클리블랜드 케이스 웨스턴 리저브 대학의 "켈빈 스미스 도서관" 에세이를 1895년의 날짜로 기록한다.

- ^ 해켈, 에른스트 (1982) 종교와 과학의 연결로서의 일원론. 구텐베르크 프로젝트. J. Gilchrist가 번역했다. 2020년 5월 1일에 접속. 강의의 연대는 1892년이다.

- ^ 제임스, 윌리엄 (1907) 실용주의: 낡은 사고방식의 새로운 이름. 구텐베르크 프로젝트. 2020년 5월 1일에 접속.

- ^ Finkelstein, Gabriel Ward (2013). Emil du Bois-Reymond: Neuroscience, Self, and Society in Nineteenth-Century Germany. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. p. 272. ISBN 9780262019507.

- ^ du Bois-Reymond, Emil Heinrich (1891). Über die Grenzen des Naturerkennens: Die sieben Welträtsel [On the limits of natural cognition: The seven world-riddles]. Veit – via The Internet Archive.

참조

- 에른스트 해켈, 우주의 수수께끼 (Die Weltrethel 또는 Die Weltraetel, 1895–1899), 출판사: Prometheus Books, Buffalo, New York, 1992, 재인쇄판, 페이퍼백, 405페이지, 삽화, ISBN 0-87975-746-9.

- Ernst Haeckel, Monism as Connecting Regulation and Science (J. Gilchrist, M.A., B.Sc, Ph.D.)), Project Gutenberg 문학 아카이브 재단, Gutenberg.org 웹페이지: 구텐베르크오르크-7모노10(무료 다운로드용)