초리스마이트무타제

Chorismate mutase| 초리스마이트무타제 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

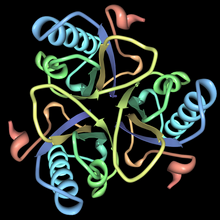

전환 상태 아날로그 바인딩을 갖는 맥락막 뮤타아제의 결정구조 | |||||||||

| 식별자 | |||||||||

| EC 번호 | 5.4.99.5 | ||||||||

| CAS 번호. | 9068-30-8 | ||||||||

| 데이터베이스 | |||||||||

| 인텐츠 | IntEnz 뷰 | ||||||||

| 브렌다 | 브렌다 입력 | ||||||||

| 엑스퍼시 | 나이스자이메 뷰 | ||||||||

| 케그 | KEG 입력 | ||||||||

| 메타사이크 | 대사통로 | ||||||||

| 프리암 | 프로필 | ||||||||

| PDB 구조 | RCSB PDB PDBe PDBsum | ||||||||

| 진 온톨로지 | 아미고 / 퀵고 | ||||||||

| |||||||||

효소에서는 chorismate mutase(EC 5.4.99.5)는 chorismate의 변환을 위한 화학반응을 촉진하여 penylalanine과 tyrosine의 생성경로에서 전치하는 효소로서 식이메트 경로라고도 한다.따라서 이 효소는 하나의 기질인 초리스마이트와 하나의 생산물인 프리페네이트를 가지고 있다.초리스마이트 돌연변이는 경로의 한 지점에서 발견된다.효소는 기질을 순환시키고, 티로신 및 페닐알라닌의 생합성에 맞추어 트립토판으로부터 멀어지게 한다.[1]세포 내 이러한 방향족 아미노산의 균형을 유지하는 그것의 역할은 필수적이다.[2]이것은 자연적으로 발생하는 효소가 순환순환 반응을 촉진하는 단 하나의 알려진 예다.[2][nb 1]초리스마이트 돌연변이는 곰팡이, 박테리아, 그리고 더 높은 식물에서만 발견된다.이 단백질의 일부 품종은 알로스테릭 조절의 모르핀 모델을 사용할 수 있다.[4]null

단백질군

이 효소는 이소머라이즈 계열, 특히 기능군을 전달하는 분자내 전이효소에 속한다.이 효소 등급의 체계적 이름은 chorismate pyruvatemutase이다.히드록시페닐피루브레이트 신타아제라고도 알려진 초리스마이트 무타아제는 페닐알라닌, 티로신, 트립토판 생합성 작용에 참여한다.[1]초리스마이트 돌연변이의 구조는 유기체마다 다르지만 대다수는 아로큐 계열에 속하며 3헬리컬 서브유닛의 호모디머가 서로 얽혀 있는 것이 특징이다.이 가족의 대부분의 초리스마이트 돌연변이는 대장균과 비슷하게 보인다.예를 들어 효모의 초리스마이트 무타아제의 2차 구조는 대장균과 매우 유사하다.아로큐 계열의 맥락 무타아제는 자연에서 더 흔하고 원핵생물들 사이에 널리 분포한다.[1]최적의 기능을 위해서는 대개 프리판산탈수소효소와 같은 다른 효소를 동반해야 한다.이러한 합창산 돌연변이는 전형적으로 분기효소로서, 이는 그것들이 동일한 폴리펩타이드 체인에 두 개의 촉매 용량을 포함하고 있다는 것을 의미한다.[1]그러나 진핵생물의 초리스마이트 돌연변이는 더 흔히 단조롭다.바실러스 미분열과 같은 유기체들이 있는데, 이 미분열은 전혀 다른 구조를 가지고 있고, 단조로운 것이다.이들 효소는 아로H 계열에 속하며, 트리머릭 α/β 배럴 위상이 특징이다.[5]null

카탈루션

초리스마이트를 프리페네이트로 변환하는 것은 방향족 아미노산인 티로신과 페닐알라닌의 생산으로 가는 경로의 첫 번째 헌신적인 단계다.초리스마이트 돌연변이 존재는 반응 속도를 백만배 증가시킨다.[6]효소 촉매제가 없을 때 이 메커니즘은 결합되었지만 비동기적인 단계로 진행되며 외기 과정이다.이러한[7] 변환을 위한 메커니즘은 공식적으로 Knowles가 보고한 운동 및 동위원소 데이터에 의해 지원되는 Claisen 재배열이다.

대장균과 효모 초리스마이트 무타아제는 제한된 염기서열 동질성을 가지고 있지만, 활성 부위는 유사한 잔류물을 포함하고 있다.효모 초리스마이트 무타아제의 활성 부위는 아르그16, 아르그157, 스르242, 글루246, 글루198, 아스엔194, 리스168 등이 있다.대장균 활성 사이트에는 다음과 같은 명시된 교환을 제외하고 동일한 잔류물이 포함되어 있다.Asn194의 경우 아스프48, Glu248의 경우 Gln88, Thr242의 경우 Ser84.효소 활성 부위에서 이러한 특정 잔류물과 기질 사이의 상호작용은 활성의 엔트로피가 효과적으로 0으로 감소하여 촉매투석을 촉진하는 등 순응적 자유도를 제한한다.그 결과 형식적인 중간상태는 없고 오히려 사이비-디아x 의자와 같은 과도상태로 되어 있다.이러한 순응에 대한 증거는 히드록실 그룹에 직접 부착된 탄소에서 역 이차 운동 동위원소 효과에 의해 제공된다.[6]이처럼 불리한 것으로 보이는 배열은 일련의 정전기적 상호작용을 통해 이루어지며, 이 정전기적 상호작용을 통해 초리스마이트의 확장된 사슬을 이 결합 메커니즘에 필요한 순응으로 회전시킨다.null

이 효소-기포 복합체에서 또 다른 안정화 계수는 비닐에테르계통의 산소 한 쌍과 수소 결합 기증자 잔류물 사이의 수소 결합이다.이렇게 하면 콤플렉스가 안정될 뿐만 아니라, 비닐에테르 내의 공명의 붕괴는 지상의 상태를 불안정하게 하고 이러한 변형을 위한 에너지 장벽을 감소시킨다.또 다른 관점은 편광 전환 상태의 정전기적 안정화가 이러한 반응에서 매우 중요하다는 것이다.초리스마이트 돌연변이 활성 부위에서 전환 상태 아날로그는 12개의 정전기 및 수소 결합 상호작용에 의해 안정화된다.[8]이는 아그90을 시트룰린으로 대체하여 전환 상태를 안정시키기 위한 수소 결합의 중요성을 입증하는 고유 효소의 돌연변이에서 나타난다.[9]바실러스 미분열에서 나온 맥락산염 돌연변이제를 사용한 다른 연구는 양이온이 활성 부지에 적절하게 배치되었을 때, 양이온과 음전하 전이 상태 사이의 정전기적 상호작용이 카탈루션을 촉진한다는 증거를 보여주었다.[2]null

초리스마이트 뮤타아제에 의해 촉매된 반응에서 근거리 공격 컨포머(NAC)의 관련성을 뒷받침하기 위해 추가 연구가 수행되었다.이 NAC는 효소의 전이 상태로 직접 변환되는 지상 상태의 반응성 순응이다.열역학적 통합(TI) 방법을 사용하여 NAC 형성을 위한 표준 자유 에너지(ΔGN°)를 6가지 다른 환경에서 계산했다.입수한 데이터에 따르면 효과적인 카탈루션은 NAC와 전환 상태의 안정화에서 도출된다.[10]그러나 관측된 NAC 효과가 단순히 정전기 전환 상태 안정화의 결과라는 것을 다른 실험 증거가 뒷받침한다.[11][12]null

전반적으로, 이 반응의 정확한 메커니즘에 대한 광범위한 연구가 있었다.단, 유연한 기질, 전환 상태에 대한 특정 수소 결합 및 관측된 속도 향상에 대한 정전기 상호작용의 상대적 기여는 여전히 논의 중에 있다.null

메모들

참조

- ^ a b c d Qamra R, Prakash P, Aruna B, Hasnain SE, Mande SC (June 2006). "The 2.15 A crystal structure of Mycobacterium tuberculosis chorismate mutase reveals an unexpected gene duplication and suggests a role in host-pathogen interactions". Biochemistry. 45 (23): 6997–7005. doi:10.1021/bi0606445. PMID 16752890.

- ^ a b c Kast P, Grisostomi C, Chen IA, Li S, Krengel U, Xue Y, Hilvert D (November 2000). "A strategically positioned cation is crucial for efficient catalysis by chorismate mutase". The Journal of Biological Chemistry. 275 (47): 36832–8. doi:10.1074/jbc.M006351200. PMID 10960481.

- ^ Luk LY, Qian Q, Tanner ME (August 2011). "A cope rearrangement in the reaction catalyzed by dimethylallyltryptophan synthase?". Journal of the American Chemical Society. 133 (32): 12342–5. doi:10.1021/ja2034969. PMID 21766851.

- ^ Selwood T, Jaffe EK (March 2012). "Dynamic dissociating homo-oligomers and the control of protein function". Archives of Biochemistry and Biophysics. 519 (2): 131–43. doi:10.1016/j.abb.2011.11.020. PMC 3298769. PMID 22182754.

- ^ 바부 M(1999년)."미코박테리움 결핵과 미코박테리움 레프래 게놈의 초리스마이트 무타아제 표기"(PDF)생명공학 센터를 위한 학부 논문.

- ^ a b Lee AY, Stewart JD, Clardy J, Ganem B (April 1995). "New insight into the catalytic mechanism of chorismate mutases from structural studies". Chemistry & Biology. 2 (4): 195–203. doi:10.1016/1074-5521(95)90269-4. PMID 9383421.

- ^ Gray JV, Knowles JR (August 1994). "Monofunctional chorismate mutase from Bacillus subtilis: FTIR studies and the mechanism of action of the enzyme". Biochemistry. 33 (33): 9953–9. doi:10.1021/bi00199a018. PMID 8061004.

- ^ Grisham C (2017). Biochemistry 6th Edition. United States of America: Brooks/Cole - Cengage Learning. p. 505. ISBN 978-1133106296.

- ^ Kienhöfer A, Kast P, Hilvert D (March 2003). "Selective stabilization of the chorismate mutase transition state by a positively charged hydrogen bond donor". Journal of the American Chemical Society. 125 (11): 3206–7. doi:10.1021/ja0341992. PMID 12630863.

- ^ Hur S, Bruice TC (October 2003). "The near attack conformation approach to the study of the chorismate to prephenate reaction". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 100 (21): 12015–20. doi:10.1073/pnas.1534873100. PMC 218705. PMID 14523243.

- ^ Strajbl M, Shurki A, Kato M, Warshel A (August 2003). "Apparent NAC effect in chorismate mutase reflects electrostatic transition state stabilization". Journal of the American Chemical Society. 125 (34): 10228–37. doi:10.1021/ja0356481. PMID 12926945.

- ^ Burschowsky D, van Eerde A, Ökvist M, Kienhöfer A, Kast P, Hilvert D, Krengel U (December 2014). "Electrostatic transition state stabilization rather than reactant destabilization provides the chemical basis for efficient chorismate mutase catalysis". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 111 (49): 17516–21. Bibcode:2014PNAS..11117516B. doi:10.1073/pnas.1408512111. PMC 4267393. PMID 25422475.