각막신근화

Corneal neovascularization| 각막신근화 | |

|---|---|

| |

| 각막내 혈관 | |

| 전문 | 안과 |

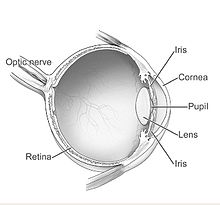

각막신근화(CNV)는 산소 결핍의 결과로 심막 플렉서스에서 무혈관 각막 조직으로 새로운 혈관이 성장하는 것이다.[1] 각막염색체의 분자성을 유지하는 것은 각막투명성과 최적의 시력을 위해 필요한 각막병리학의 중요한 측면이다. 각막 투명도의 감소는 시력 저하를 초래한다. 각막조직은 자연에서 무근이며 깊거나 피상적일 수 있는 혈관화의 존재는 항상 병리학적으로 연관되어 있다.[2]

각막신분자화는 다른 안과 병리학 중에서도 감염, 화학적 상해, 자가면역 상태, 면역과민증, 각막후이식, 외상상태와 관련된 염증으로 인해 발생할 수 있는 시력을 위협하는 질환이다. 각막 내 CNV의 일반적인 원인은 트라코마, 각막궤양, 치골 각막관절염, 로자세아 각막염, 간막염, 경화 각막염, 화학 화상, 과도한 시간 연장용 콘택트렌즈 착용 등이다.[3] CNV의 피상적인 표시는 대개 콘택트 렌즈 마모에 관련되는 반면, 심층 표시는 만성 염증성 질환과 전방 구획 질환에 의해 야기될 수 있다.[4]

1998년 매사추세츠 안과귀 의무실의 연구에 따르면, 각막 신근육화는 연간 140만 건으로 추정되는 발병률을 보이며 세계적으로 점점 더 흔해지고 있다. 같은 연구에서는 각막 이식 시 검사된 각막의 20%에서 나온 조직이 어느 정도 신근육화 되어 각막성형술을 받는 개인의 예후에 부정적인 영향을 미친다는 것을 발견했다.[1]

프리젠테이션

합병증

고도화 단계에서는 각막신분자화가 시력을 위협할 수 있어 콘택트렌즈 환자에게 정기적인(연간) 안검사가 권장되는 이유다.[4]

원인들

CNV 원인은 아니리디아와 같이 선천적인 것일 수도 있고, 획득된 것일 수도 있다. 종종 염증, 전염성, 퇴행성, 외상성 또는 이아트로겐(예: 콘택트렌즈) 조건이 획득된 CNV의 원인이 될 수 있다.[1]

주요 후천성 염증 질환으로는 각막성형술에 따른 이식 거부반응, 새로운 조직의 이식 또는 숙주질환, 아토피 결막염, 로자세아, 안구 펨피고이드, 리엘 증후군, 스티븐 존슨 증후군 등이 있다.[3]

CNV를 담당하는 감염은 박테리아(클라미디아, 매독, pseduomanas), 바이러스(herpes simplex & 헤르페스 조스터 바이러스), 진균(캔디다, 아스페리길루스, 후사륨), 기생충(onchocerca volvolus) 감염까지 다양하다.[1]

뇌척수막과 테리엔의 한계 퇴행성 질환도 원인일 수 있다.[1]

CNV의 외상적 원인은 궤양, 알칼리 화상, 줄기세포 결핍 등이다.[1]

각막신분자화의 가장 흔한 원인 중 하나는 확장된 콘택트렌즈 마모에 의한 이아트로겐 병리학이다. 이는 특히 HEMA(2-hydroxyethyl methacrylate)와 같은 오래된 하이드로겔 소재로 만든 렌즈가 일상복과 연장복용을 모두 위해 제작되었을 가능성이 높다. 이와 같이 오래된 하이드로겔 물질은 상대적으로 산소 투과성이 낮아서 각막은 산소가 부족하게 된다; 이것은 혈액 모세혈관이 투명한 각막으로 침투하여 환부에 더 많은 산소를 공급하게 한다. 기존 추정치는 매년 12만8천~47만건의 렌즈유발 CNV를 인용하지만, 이는 일회용 렌즈의 인기가 높아지면서 감소하고 있을 수 있다.[5]

CNV에 대한 위험은 활성 염증이나 상피 결함 없이 각막성형술에 침투한 후 환자의 경우에 높아진다. 예를 들어, 이 질환은 출혈이 심한 사람, 숙주성 기모에 매듭을 봉합 받은 사람, 그리고 수령인 면적이 큰 사람에게서 더 많이 발생할 가능성이 있다.[1]

병생성

새로운 혈관의 성장은 혈관신생 사이토카인의 상향 조절에 의해 매개된다. 메탈로프로테아제 효소는 각막의 지하막과 세포외 매트릭스를 저하시키는 반면 프로테롤리틱 효소는 혈관 상피세포가 각막의 스트롬층 안으로 들어갈 수 있도록 한다.

안구 염증이 발생하면 각막상피세포와 내피세포, 대식세포, 특정 염증세포가 혈관내피성장인자(VEGF)와 섬유블라스 성장인자 등 혈관유발성 성장인자를 생성한다. VEGF는 림발 혈관 플렉서스에서 내피세포에 의한 생성을 조절함으로써 새로운 혈관 형성을 위한 길을 열어준다.[4]

치료

각막신분자화 치료는 그 결과 다수의 합병증을 동반한 주로 연구실 밖에서 이루어진다. 의료 치료에서 원하는 결과가 항상 발생하는 것은 아닐 수 있으며, 각막 분무의 추가 감소를 방지하기 위해 에르고 침습적 절차가 필요할 수 있다.

저산소증과 관련된 콘택트렌즈의 경우, 각막신분자화가 의사가 치료될 때까지 콘택트렌즈의 사용을 중단하는 것이 첫 번째 단계다. 현대적인 경질 기체 투과성과 실리콘 하이드로겔 콘택트렌즈는 산소 투과성이 훨씬 높아 각막신분자화 방지에 효과적인 대안이 된다.

스테로이드제와 비스테로이드성 항염증제의 국소 투여는 CNV를 가진 개인에게 있어 일차적인 치료법이다. 스테로이드제를 투여하면 감염, 녹내장, 백내장, 헤르페스 단순재생의 위험을 높일 수 있다. 그러나 항염증제는 각막 궤양과 용해 위험을 높인다.

VEGF는 눈 질환과 관련된 혈관신생과 병리학적 신근육화에 중요한 역할을 하기 때문에, CNV에 대한 잠재적 치료법은 VEGF의 결합을 특정 중화 항 VEGF 항체와 경쟁함으로써 VEGF 활동을 억제하는 것이다. VEGF 억제제로는 페가타니브나트륨, 라니비주맙 등이 있으며, 현재 각종 망막질환 치료에 오프라벨베바시주맙이 사용되고 있다.[6] 라니비주맙이나 베바시주맙을 응용한 것과 같은 항 VEGF 항체가 각막신분자화를 감소시키는 것으로 나타났다. 라니비주맙과 베바시주맙은 모두 동일한 메커니즘을 사용하며 VEGF의 모든 ISO 형태를 억제한다.[6] 신생혈관과 혈관 용량 면에서 성장 중인 혈관의 침투를 크게 줄인 것은 라니부마브 치료로 혈관이 얇아지는 것을 유도하지만 혈관 길이에 큰 변화는 없다는 것을 시사한다.[6] CNV를 치료하기 위해 항 VEGF 항체를 사용하는 것은 치료법이 아니며 시간이 지남에 따라 긍정적인 효과를 유지하기 위해 반복적인 치료가 필요할 수 있다. 베바이시즈맵 또는 라니비즈맵의 국소 및/또는 하위제제 투여는 단기 안전성과 유효성을 입증했지만,[4] 장기 효과는 기록되지 않았다. 반 VEGF 치료는 현재 실험적인 치료법이다.

각막이 각막신분자화를 통해 염증을 일으키는 경우 효소의 억제가 각막 구조 건전성과 타협해 CNV를 차단할 수 있다. 각막 신근 분자화는 두시사이클린의 경구 투여와 국소 코르티코스테로이드의 조합으로 억제할 수 있다.

수술 옵션

각막신분자화를 위한 침습적 용액은 치료법이 원하는 결과를 제공하지 않을 때 보존된다.

각막의 혈액 조직을 침범하고 각막의 조직을 절제하는 것은 아르곤이나 Nd와 같은 레이저 치료법을 사용함으로써 방해될 수 있다.YAG 레이저.[7] 시술로 인한 인접 조직에 대한 조사 및/또는 손상은 각막 출혈과 각막 박리를 초래할 수 있다. 혈관의 깊이, 크기, 높은 혈류량 때문에 혈관의 장애는 실패할 수 있다. 이와 함께 레이저의 열 손상은 신근육화를 과장할 수 있는 염증 반응을 유발할 수 있다.

효과적인 치료법은 광역학 치료법이지만 레이저 절제술과 관련된 높은 비용과 많은 잠재적 합병증으로 인해 임상적 수용이 제한적이다. 합병증에는 이전에 주사된 감광성 염료에서 내피와 지하막의 사멸과 괴사를 유도하는 방사선이 포함될 수 있다.

디아더미와 소작술은 림버스의 피더 용기에 전기분해 바늘을 삽입하는 치료법이다. 혈관은 단극 이온공조 장치를 사용하거나 열 소작법을 통해 응고 전류에 의해 방해를 받는다.[7]

리서치

상업적으로 이용 가능한 트라이암시놀론과 복시사이클린을 국소적으로 주입함으로써 쥐에게 신근육화 감소가 달성되었다.[8]

안지오텐신2 수용체 차단제 텔미사르탄이 각막신분자화를 막을 수 있다는 일부 증거가 존재한다.[2]

최근의 치료 발전에는 반 VEGF인 베바시즈맵의 국소적 응용이 포함된다.[9]

참조

- ^ a b c d e f g Abdelfattah N. S., Amgad M., Zayed A. A., Salem H., Elkhanany A. E., Hussein H., El-Baky N. A. (2015). "Clinical correlates of common corneal neovascular diseases: a literature review". International Journal of Ophthalmology. 8 (1): 182.CS1 maint: 여러 이름: 작성자 목록(링크)

- ^ a b Usui, T.; Sugisaki, K.; Iriyama, A.; Yokoo, S.; Yamagami, S.; Nagai, N.; Ishida, S.; Amano, S. (2008). "Inhibition of Corneal Neovascularization by Blocking the Angiotensin II Type 1 Receptor". Investigative Ophthalmology & Visual Science. 49 (10): 4370–4376. doi:10.1167/iovs.07-0964. PMID 18829859.

- ^ a b Nema, HV; Nema, Nitin (2008). Textbook of Ophthalmology, 5th Edition. New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers (p) LTD. p. 174. ISBN 978-81-8448-307-9.

- ^ a b c d Chiang, Homer; Hemmati, Houman (2013). "Treatment of Corneal Neovascularization". Ophthalmic Pearls: 35–36 – via Eyenet Magazine.

- ^ Lee P., Wang C. C., Adamis A. P. (1998). "Ocular neovascularization: an epidemiologic review". Survey of Ophthalmology. 43 (3): 245–269. doi:10.1016/s0039-6257(98)00035-6.CS1 maint: 여러 이름: 작성자 목록(링크)

- ^ a b c Voiculescu, Voinea, Alexandrescu (2015). "Corneal Neovascularization and Biological Therapy". Journal of Medicine and Life. 8: 444–448.CS1 maint: 여러 이름: 작성자 목록(링크)

- ^ a b Chiang, Homer; Hemmati, Houman (2013). "Treatment of Corneal Neovascularization". Ophthalmic Pearls: 35–36.

- ^ Riazi-Esfahani, M; Peyman, GA; Aydin, E; Kazi, AA; Kivilcim, M; Sanders, DR (August 2006). "Prevention of corneal neovascularization: evaluation of various commercially available compounds in an experimental rat model". Cornea. 25 (7): 801–5. doi:10.1097/01.ico.0000220768.11778.60. PMID 17068457.

- ^ Cheng, Sheng-Fu; Dastjerdi, Mohammad H.; Ferrari, Giulio; Okanobo, Andre; Bower, Kraig S.; Ryan, Denise S.; Amparo, Francisco; Stevenson, William; Hamrah, Pedram; Nallasamy, Nambi; Dana, Reza (December 2012). "Short-Term Topical Bevacizumab in the Treatment of Stable Corneal Neovascularization". American Journal of Ophthalmology. 154 (6): 940–948.e1. doi:10.1016/j.ajo.2012.06.007. PMC 3498533. PMID 22967868.

외부 링크

| 분류 |

|---|