지진피해추정

Earthquake casualty estimation최근의 발전은 지진 직후(1시간 이내) 손실 추정치의 속도와 정확도를 향상시켜 부상자를 보다 효율적으로 구조할 수 있도록 하고 있다. '캐주얼티(Casuality)'는 점유한 건물의 손상으로 인한 사망자와 부상자로 정의된다. 크고 큰 지진이 발생한 뒤 피해지역 정보가 아직 외부에 도달하지 못했을 수도 있는 상황에서 구조기관과 민방위 책임자들은 재해 발생 정도에 대한 양적 추정치가 빠르게 필요하다. 잔해 밑의 부상자들에게는 매 분마다 소중하다. 지진 재해의 정도에 대한 추정치를 신속하게 제공하는 것은 개발도상국보다 산업화에서 훨씬 덜 문제가 된다. 이 기사는 개발도상국의 지진 손실을 실시간으로 어떻게 추정할 수 있는지에 초점을 맞추고 있다.

이론적으로 인간 손실을 실시간으로 추정할 필요성

지진 발생 후 처음 며칠 동안은 황폐한 지역의 중심에서 사실상 아무런 정보도 흐르지 않는다. 선진국은 물론 개발도상국의 지진 재해 정도를 초기 과소평가한 예는 그림 1과 같다. 책임 있는 전문가들은 4일 동안 2008년 5월 12일 원촨 대지진 M8의w 사망자 수가 1만명 미만이라고 믿었다.

의료팀과 다른 응급구조요원의 신속한 도착은 사망으로부터 부상자를 구하고 다른 사람들이 치료를 받을 수 있도록 돕는 데 필수적이다. 대형 지진이 발생한 지 1시간 이내에 사망자와 부상자의 수를 이론적으로 추정하는 것은 최초 대응자들에게 재난이 발생한 장소와 규모에 대해 안내할 수 있는 유일한 정보다. 이 때문에 QLARM과[1] PAGER[2] 팀은 전 세계 지진 발생 1시간 이내에 지진 피해와 사상자를 계산하는 능력을 24시간 내내 유지한다. 다른 어떤 그룹도 이러한 상세 분석을 수행할 수 없다.[3][4] 이 페이지는 의료 및 기타 응답자가 지진 후 손실 추정치가 얼마나 빠르고 정확하게 계산될 수 있는지, 그리고 무엇이 더 도움이 되도록 추가되어야 하는지 이해하는 데 도움이 될 수 있다.

원촨 대지진[5] 발생 100분 만에 국제지구시뮬레이션재단(ICES) [6]QLARM팀이 e-메일로 배포한 사망자 추정치는 5만5000±30,000명으로 최종 사망자 약 8만7000명을 포함했다.[7]

2009년 M6.3 지진인 라킬라 지진의 경우 QLARM은 사건 발생 22분 만인 275±200으로 추정했다.[8] 최종 사망자 수는 287명이었다.[9] 두 경우 모두 공식적인 사망자 수는 재난의 실제 정도를 반영하는 데 느렸다. 따라서 실시간으로 사망자의 이론적 추정치는 이러한 추정치가 오류 여유가 크더라도 적절한 재해구호 대응으로 대응하는데 유용할 수 있다. 현재 QLAMM 경보는 국제 지구 시뮬레이션 재단[1] 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 미국 지질 조사 PAGER 팀의 경보는 웹사이트에서 확인할 수 있다.[2]

하이포켄터 및 크기 정확히 표시

지진(진앙과 깊이)의 위치는 손실 추정을 위해 신속히 알 필요가 있다. 그것은 그것이 발생시키는 파동이 근원을 둘러싼 지진계에 도달하는 시간으로부터 계산된다. 컴퓨터가 진앙 추정치를 파도를 먼저 기록한 관측소와 가깝고 나중에 파도를 보고한 관측소로부터 멀리 이동시킨다. 이는 역간 거리가 약 10km인 밀집 지진계 네트워크가 존재하는 지역에서 1km의 정확도에 대해 수 초 이내에 수행할 수 있다.[10] 대부분의 세계에서는 이러한 사치를 누릴 수 없으며, 전 세계 지진계 네트워크를 사용하여 원격 데이터(거리 1,000km 이상에서 기록됨)를 기반으로 위치를 추정해야 한다. 파고가 이를 기록하는 역까지 수백, 수천㎞를 이동하기 전에는 위치추정을 계산할 수 없다는 뜻이다.

새로운 지진에 대해 알기 위한 경쟁

다음 기관들은 전 세계 지진의 위도, 경도, 깊이 및 규모에 대한 추정치를 높은 정확도로 신속하게 배포한다. 독일 [13]포츠담의 지오포르스충센툼은 전 세계 모든 대지진에 대해 7분(중간) 이내에 자동 솔루션을 제공한다.[14] 미국지질조사국(USGS)의 국가지진정보센터는 전 세계 주요 지진에 대해 지진학자가 18분(중간) 이내에 검토한 솔루션을 전달한다. 유럽-지하 지진학 센터는 대부분 유럽 지역에서 검토된 매개변수를 21분(중간) 이내에 전달한다. 태평양 쓰나미경보센터와 국립해양대기청(NOAA)의 국립쓰나미경보센터는 9분(중간) 이내에 더 넓은 태평양 지역의 지진에 대한 검토된 매개변수를 전달한다. 이것들은 업데이트된 숫자로, 앞에서 자세히 설명했던 것보다 약간 더 짧다.[14]

진앙

진앙지가 부정확하면 손실 추정치는 불확실할 것이다. 오차는 주로 지구의 이질성 때문에 위치추정에 도입된다. 지진파는 암석마다 다른 속도로 이동한다. 텔리시즘 수단에 의해 추정된 실시간 서사시의 불확실성은 ±25 km(중간)이다.[15]

깊이

깊이는 중요하지만 상위 50km에서는 불확실하다. 지진의 깊이는 0에서 약 700 km이다.[16] 일반적으로 상위 100km의 지진만이 정착지에 충분히 근접해 있어 사상자를 낼 수 있다. 거리의 함수로써 파동 진폭의 감소는 (그림 2) 큰 지진의 경우 위험한 강도 I≥VII가 30~50km 이상 존재하지 않음을 보여준다. 그러므로, 깊은 지진은 보통 경보에 관심이 없다.

에너지 방출 깊이는 지진 바로 위(또는 그 근처) 지진계 관측소에서 파도를 기록하면 정확하게(1km 이내) 추정할 수 있다. 이것은 보통 그렇지 않고 깊이를 추정하기 위해 텔리시즘 방법에 의존해야 한다.

텔리시즘 방식은 지진 위 지구 표면에서 반사된 파동이 지진계에 도달하는 시간 지연을 측정하는 것이다.[16][17] 지구의 표면은 거울처럼 작용한다. 부딪쳐 올라오는 파도는 공중으로 이동할 수 없기 때문에 지구로 다시 반사되어 조금 전에 직파를 기록한 동일 지진계로 이동한다. 반사파의 시간 지연은 물론 그것이 이동한 여분의 거리에 직접적으로 달려있다: 하이포코트에서 표면까지 그리고 다시 하이포코터의 깊이까지.

이 방법은 저선 깊이 Z>50km에 해당하는 경우, 이 경우 직접 위상과 반사 위상(파)이 기록에서 명확하게 분리되기 때문에 잘 작동한다. 얕은 깊이의 경우, 지연이 너무 작아서 지진파의 두 펄스를 별도의 펄스로 쉽게 인식할 수 없다. 이러한 펄스를 분리하고 식별하기 위해서는 필터링 기술이 필요하다.[18][19][20][21]

따라서 가장 위험한 얕은 지진의 깊이는 25 ± 25 km로 가정해야 한다. 만약 다른 증거가 없다면 말이다. 이 불확실성은 진앙의 불확실성과 거의 같다. 경우에 따라서는 역사적 자료에 근거하여 이 오류를 줄일 가능성이 있다. 지각 양식과 지진을 발생시키는 단층이 잘 알려진 지역의 경우, 그 깊이가 정확하게 결정되었던 과거 지진과 동일하다고 가정할 때 깊이를 선택할 수 있다.

규모

M7.5보다 작은 규모의 지진의 경우, 위와 같이 위치 추정치를 발행하는 기관들은 일반적으로 M 값을 서로 0.2 단위 이내로 분배한다. 이러한 중규모 지진의 경우 추정치의 평균은 지진 규모를 신뢰할 수 있는 수준으로 결정하는 것이다. 그러나 M8에 접근하여 이를 초과하는 대지진의 경우 M의 초기 추정치는 종종 너무 작다. 이는 빠르게 획득되는 표면파 M이 20초 리글리 표면파에 비례하는 것으로 정의되며, 이 파장은 약 100km의 파장을 가지고 있기 때문이다. 따라서 100km를 초과하는 지진파열 M을 신뢰성 있게 측정하기에는 너무 짧다. 이 경우 정확한 M에 도달하기 위해서는 시간이 걸리는 심층 분석이 필요하다.

일례로 2008년 5월 12일의 원촨 대지진은 원래 M7.5가 실시간 배정된 상태였다. 이후 추정치는 M7.9에서 M8.0까지이다. 첫 번째 추정치에 따르면, 사망자는 최대 4,000명에 이를 것으로 예상되었고, 두 번째 추정치는 최대 10만명으로 계산되었다. 이 사례에서 관찰된 사망자 수는 87,000명으로, 몇 달 후에 결정되었다(이 페이지 소개의 그림 참조).

흔들림 추정치

처음에는 큰 지진의 규모가 과소평가되는 경우가 많다. 지진의 '크기'에 대한 표준 원격조치는 표면파 규모 M으로s, 20초 주기로 표면파에서 정의하여 도출해야 한다. 보다 신뢰할 수 있고 현대적인 척도는 순간 규모인w M이다.

지진계 관측소마다 진폭이 달라지는 것은 여러 가지 이유 때문이지만, 지진을 기록한 많은 관측소의 보고에서 도출된 평균 크기는 상당히 안정적이어야 한다. 그럼에도 불구하고, 소스 매개변수(GFZ, NEIC, TWC. EMSC)를 보고하는 기관은 평균적으로 규모 추정치가 0.2 단위씩 다르다.[22] 이 값은 실시간으로 규모 추정치의 불확실성으로 간주된다.

대지진에는 특별한 문제가 있다; M>8. M을s 정의하는 20초 주기의 파장은 약 100km에 불과하다. 이는 길이가 100km를 크게 초과하는 파열의 크기를 측정하기에는 너무 짧은 척도라는 것을 의미한다. 이러한 이유로 약 1000km의 파장을 기반으로 한 M이w 도입되었다. 불행하게도, 이러한 긴 파장은 짧은 파장만큼 빨리 이용할 수 없게 되어, 처음에는 큰 지진의 규모를 과소평가하게 된다. 예를 들어, 2011년 3월 11일의 도호쿠 M9 지진의 경우, 초기 추정치는 GFZ M8.5, NEIC M7.9, TWC M7.9, EMSC M8.0이었다.

지진으로 인해 흔들림의 강도가 약해진다.

강한 지반운동은 건물들을 손상시키고 때로는 붕괴를 초래한다. 지면의 흔들림은 에너지의 방출, 하이포켄터 또는 보다 정확하게 표현된 전체 파열 영역에서 거리에 따라 감소한다. 주어진 정착지에서의 흔들림 강도를 계산하기 위해 컴퓨터는 해당 정착지까지의 거리를 이동하는 지진파의 감쇠(진폭 감소)를 찾아본다. 그러한 계산은 공학 지진학 분야의 일부인 지진 위험을 평가하기 위해 만들어진 계산과 유사하다.

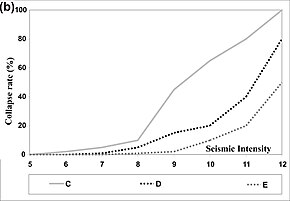

오류는 지구의 이질성을 통해 다시 유입된다. 파도 길을 따라 에너지 손실이 세계 모든 지역에서 정확히 같은 것은 아니다.[25][26] 예는 그림 2에 나와 있다. 개발도상국의 저연구 지역의 경우, 감쇠가 잘 알려져 있지 않기 때문에 다른 곡선에서 볼 수 있듯이 추정 강도의 불확실성은 상당할 수 있다.

관측된 흔들림의 강도의 변화를 초래할 수 있는 또 다른 요인은 특정 구조물 아래의 토양의 상태 이다. 파도는 단단한 바위에 비해 비융해 토양에서 증폭된다(그림 3). 중요한 도시에서는 토양 조건과 그 증폭 인자가 미세조화 목적을 위해 지도화된다. 이런 종류의 정보는 보통 개발도상국의 정착촌에서는 이용할 수 없다. 사람들은 조건의 혼합이 도시 전체의 평균 손실 추정치를 초래한다고 가정해야 한다.

I에서 XII까지의 로마 숫자로 주어진 강도 I는 각 정착지에 대해 계산되며, 지진의 규모와 거리를 고려하며, 알려진 경우 국부적 증폭도 고려한다.

구축된 환경

어떤 나라에서는 건설된 환경이 잘 알려져 있지 않다. 건축물의 품질은 국가별, 정주 규모별로 다르다. 건축환경의 손상을 추정하기 위해서는 주어진 정착지에 존재하는 건물 유형별로 예상되는 피해를 계산해야 한다. 각 정착지에 대해 강한 흔들림에 대한 저항력이 다른 등급으로 건물의 분포를 알 필요가 있다. 건물 유형을 분류하기 위한 공통 척도는 유럽 거시적 척도(EMS98)이다.[27]

건축형태의 분포는 산업화·개도국(그림 4)과 같은 나라의 도시와 비교했을 때 마을에서도 다르다. 많은 지진 기술자들은 건물 속성에 대한 세계 데이터를 더 잘 정의하는 문제를 연구한다.[28][29]

건물의 계층별 분포(그림 4의 양 프레임에서 왼쪽의 역사그램)를 알고 나면, 인구가 이러한 건물 유형(그림 4의 양 프레임에서 오른쪽의 역사그램)으로 어떻게 분포하는지 추정할 필요가 있다. 고급 주택이 건물당 더 많은 사람을 수용하는 경향이 있기 때문에 이러한 분포는 동일하지 않다.

아이티 지진, 2010년 1월 12일 M7.3은 이 경우 건설의 질이 공학계에 의해 엄청나게 과소평가되었다는 것을 보여주었다. 각각의 새로운 피해 지진은 그 지역의 건물 재산에 대한 새로운 정보의 원천 역할을 한다. 2010년 1월 12일 아이티 지진 직후, 항공 영상에 근거한 건물주 피해 추정을 위한 공동 연구가 UNITAR-UNOSAT, EC-JRC, 세계은행/이미지 등에 의해 수행되었다.PDNA를 지원하는 CAT. Hancilar 외 연구진(2013년)은 원격 감지 및 현장 데이터를 기반으로 한 경험적 파괴한도 함수를 개발했다.[30] 국제 프로젝트 GEM(Global Giament Model)[31]은 지진 위험의 세계 지도를 제작하는 것을 목표로 하고 있다. 이러한 거대한 노력의 일환으로 데이터 세트가 개선될 것이며, 이는 실시간 손실 평가에도 필요하다. 그 중 하나는 세계 주택 재산에 관한 데이터 세트다.

붕괴된 건물로 인한 사망률

특정 유형의 건물이 특정 강도의 흔들림을 받는 경우 붕괴될 수 있는 확률(그림 5)은 예상 인적 손실을 계산하는 중요한 매개변수다. 개발도상국에 존재하는 약한 건물들(왼쪽 그림 4)은 중간 정도의 강도(왼쪽 그림 5)에서 붕괴될 가능성이 있는 건물들이다.

사망자 및 부상자 수(캐주얼리티는 이 두 매개변수의 합계)는 붕괴된 건물의 거주자 중 사망, 부상 및 부상되지 않은 비율을 나타내는 표인 부상 행렬을 사용하여 추정한다. 이 분포는 건물 유형에 따라 크게 달라진다.

건물이 붕괴되어 부상하고 사망할 필요는 없다; 모든 피해 정도에서 사상자가 발생할 가능성이 있다.

사상자 행렬의 데이터는 너무 잘 알려져 있지 않아서 우리는 여기에 불확실성을 줄 수 없다. 그러나 전문가들은 지진으로 인한 손실 추정에 있어 이것과 관련된 문제에 대해 더 많은 것을 배우기 위해 노력하고 있다.[32][33]

인구 및 위치 추적

특정 지진에 위험에 처한 인구

한 나라의 인구조사에서 한 나라의 모든 정착촌의 인구를 간단히 찾아볼 수 있다고 생각할 것이다. 그러나 우리가 목표로 하는 나라들은 그렇지 않다. 웹 상의 데이터 출처로는 세계 가제터,[34] 국립 지리공간정보국(NGA), 정착촌별 인구 지오네임스 등이 있다. 그러나 이 목록들은 미완성되어 작은 정착지들이 누락되어 있다. 많은 나라에서, 위에서 언급한 기관들이 열거한 인구의 합은 CIA의 세계 팩트북에 추정한 총 인구의 50-80%에 불과하다.[35] 또한 좌표 없이 많은 정착지가 나열되어 있고, 좌표가 있지만 인구가 아닌 다른 정착지가 나열되어 있다.

입주율

하루 중 시간과 계절의 함수로써의 점유율의 변화. 지진이 일어나기 가장 나쁜 시기는 인구의 대부분이 실내에 있기 때문에 밤이다. 결과가 덜 심각해지는 시간은 아침저녁으로 농민이 문밖으로 나가고 사무실과 공장 노동자들이 출퇴근하는 시간이다. 입주율 변동은 약 35%[36]로 추정되었다.

계절 관광이 강한 지역에서는 인구가 10배까지 변동할 수 있다. 이러한 변동은 위치에 따라 크게 달라진다. 현재 손실 추정치에 이러한 영향을 설명하는 전 세계 데이터 집합은 존재하지 않는다.

단순화

세상은 너무 넓어서 어디에나 디테일이 있기 때문에 단순화가 필요하다.

평균화

중요 시설(예: 원자력 발전소, 저수지, 다리, 병원, 학교)에 어떤 피해가 예상되는지 실시간으로 추정하려면 추가 세부사항을 꽤 알아야 할 것이다. 예를 들어 시설이 쉬고 있는 토양의 종류, 다른 주파수파에 대한 반응을 계산하기 위한 공사의 청사진, 지진에 의해 방사되는 주파수 스펙트럼 등이 그것이다. 그것은 할 수 있지만 비용이 많이 든다. 개발도상국에서는 이 모든 정보를 이용할 수 없다.

실시간으로 손실을 추정할 때, 어떤 건물은 부호화되도록 건설되고, 어떤 건물은 부호화되지 않은 건물, 어떤 건물은 단단한 암반에 위치하며, 다른 건물은 비연결된 퇴적물에 위치하며, 지진은 다른 방향보다 한 방향으로 더 많은 에너지를 방출할 수 있다는 사실을 이용해야 한다. 결과의 국지적 변동은 존재하지만 평균 조건을 가정하는 예상 손실의 합계는 대략적으로 정확할 수 있다.

정착 모델

우주에서 찍은 사진이나 비행기에서 찍은 사진은 도시의 건설 환경을 위한 데이터베이스를 조립하는 데 매우 유용하다. 건물의 규모와 종류를 개선하지 않은 이미지에서도 건물의 용도는 명확하게 확인할 수 있다(그림 6). 주거용 건물의 주변은 모두 비슷한 건축물과 공업지역이 지도화 될 수 있다.

건물의 높이는 그들이 우주에서 찍은 사진과 공중에서 찍은 그림자로 추정할 수 있다. 높이에 근거하여, Central Buchest의 예에서 보듯이 도시의 3D 모델을 추정할 수 있다(그림 7). 동양에서는 작은 주거용 건물들이 우세한 반면, 중앙에는 관공서 건물이 보인다.

거리 차원에서 촬영한 전면 사진을 추가하여 도시의 상세하고 현실적인 모델을 구축할 수 있다(그림 8). 이 추가 정보로 각 건물의 시공 유형을 보다 잘 분류하고 지진으로 인한 손실의 정확한 추정에 필요한 구축 환경 모델의 세부사항을 심화시킬 수 있다.

그러나 인구 데이터를 이용할 수 있는 세계 정착지 수는 100만개를 넘는다. 각각 좌표, 이름, 추정인구가 있지만 그림 6, 7, 8과 같이 모두 상세하게 분석하는 것은 불가능하다. 정주지의 규모에 관계없이 전체 인구를 하나의 좌표점에 배치하고, 각 정주에는 건물의 표준분포를 지진저항이 다른 등급으로 할당하는 수밖에 없다. 국가별로 표준 모델이 다르고 국가별로 최소 3개 이상의 정산 규모를 갖추는 것이 유일한 정제다.

이상적인 경우라면, 모든 건물과 건물 입주자에 대한 상세한 정보를 갖고 싶다. 그러나 수천 개의 대도시가 위험에 처해 있고 그 안에 수억 명의 주민이 살고 있는 상황에서 이것은 너무 비용이 많이 든다. 대도시 모델링을 위한 비용 효과적인 방법은 각 행정구역을 별도의 정착지로 취급하는 것이다.[37]

시가지별 예상 사망률

많은 대도시의 인구조사에는 지구별 인구와 건축자재에 대한 정보가 포함되어 있다. 각 지구마다 건축물을 계급별로, 그 인구로 자체 분포하는 도시의 모델은 하나의 좌표점의 기본적이고 원시적인 모델보다 월등히 우수하다. 만약 어떤 사람이 대도시를 비슷한 건물 재고가 있는 동네로 분할할 수 있는 자원을 가지고 있다면, 고품질의 모델을 여전히 적당한 비용으로 건설할 수 있다. 페루 리마 앞바다에서 향후 M8 지진이 발생할 경우의 사망률 추정치의 예는 지역마다 상당한 차이가 있음을 보여준다(그림 9).[38] 그 차이는 가정된 원천과의 거리, 토양의 종류, 건물 재고량의 품질에 기인한다. 전체 인구에 대한 사망률 산정 외에도 학교, 병원, 소방서, 경찰 초소, 중대 시설의 위치와 예상 피해 현황에 대한 정보가 구조자들에게 큰 가치가 있을 것이다. 그러나 이러한 유형의 정보를 개발하기 위해서는 이러한 시설의 위치와 건설 품질을 알 수 없는 국가에서 보다 실질적인 노력이 필요하다.

지진 후 병원의 가능한 기능성을 계산하려면 전문적 전문지식이 필요하다. 일부 도시에서는 상업적 기업들에 의한 정교한 노력이 그림 9에 나타낸 것보다 더 상세하게, 근린 수준의 정보를 분류하기 위해 수행되었거나 진행 중에 있다. 공업국에서는 거리 주소를 가진 각 주택의 세부사항이 종종 알려져 있다.

예술 상태

실시간 추정치의 불확실성

인적 손실에 대한 실시간 추정치의 불확실성은 기껏해야 두 가지 요인이다. 불확실한 투입변수로 인한 손실 추정치의 오류에 대한 심각성을 심각성, 중간 및 무시할 수 있는 세 가지 등급으로 분류할 수 있다.

가장 심각한 오류의 크기는 크기 순서(인자 10을 의미한다)이다. 그것들은 저점입자 오류, 건물 재고 부정확한 데이터, M>8 지진에 대한 규모 오류에 의해 생성될 수 있다. 지진파 감쇠에 대한 잘못된 가정은 3인자의 오류를 초래할 수 있다.

일반적으로 약 30%인 중간 정도의 오차는 M<8, 토양 조건 및 복사 에너지의 방향성에 대한 규모의 변화에 의해 도입될 수 있다. 데이터 세트 또는 입력의 다른 부정확성은 앞서 언급한 불확실성과 비교하여 무시할 수 있는 오류를 야기한다.[39]

기존 지진 손실 경보 서비스

전자우편을 통해 QLARM 팀은 2003년 10월 이후 전 세계 지진에 이어 데이터베이스 내 각 정착지에 대한 평균 피해 계산 외에 인명 손실 추정치(치명 및 부상자 수)를 배포하고 있다.[40] 2010년 5월까지, 이 추정치는 QAKELOS라고 불리는 프로그램과 데이터 세트에 기초했다. 그 당시 경고는 영향을 받는 정착에 예상되는 평균 피해를 보여주는 지도를 포함하여 2세대 도구와 QLARM이라고 불리는 데이터 세트에 기초하기 때문이다. 이 팀의 최초 10년간 실시간에 가까운 지진경보는 다음에서 확인할 수 있다.[4] 최근의 경고는 제네바에 있는 ICES(International Centre for Earth Simulation Foundation)의 웹 페이지에서 확인할 수 있다.[1]

USGS 국가지진정보센터는 2009년 4월부터 PAGER 경보를 이메일로 발령하고 있다.[41] 그들은 사건의 심각성을 반영하는 색 코드, 다양한 예상 강도 수준에 노출되었을 것으로 추정되는 사람들의 수, 후각 영역에 대한 구조적인 정보, 그리고 이전의 인근 지진에서 발생한 결과들을 포함하고 있다.

GDACS(Global Disaster Alert and Coordination System)는 2005년 9월부터 컬러 코딩 지진 경보를 발령하고 있다. 이 보고서들은 서사시적 영역의 사회 경제적 조건에 대한 논평을 포함하고 있다. 심각성의 정도를 측정하기 위해, 그들은 거리 반경 내에 있는 사람들의 수만을 사용한다. 이 정보는 재해의 정도를 제어하는 매개변수(규모, 깊이, 전송 특성, 건물 재고 특성 및 시간)가 무시되기 때문에 오해의 소지가 있을 수 있다.

쓰나미로 인한 손실 추정

여기서 설명한 방법은 강한 지면 움직임으로 인한 손실만 고려한다. 쓰나미로 인한 피해는 포함되지 않는다. 쓰나미를 연구하는 지역사회는 현재 지진 발생 후 쓰나미가 발생했는지 여부, 공해상에서 얼마나 높은지, 마지막으로 어떤 지역적 상승이 예상되어야 하는지에 대해 신속한 결정을 내려야 하는 문제에 부심하고 있다. 파도가 칠 때 만들어진 환경에 어떤 일이 일어나는지 계산하는 방법은 아직 개발되지 않았다.

정확도 향상

인적 손실은 재난 대응이 적절한 방법으로 동원될 수 있도록 충분히 정확하게 추정할 수 있다. 하찮은 사건은 99%의 사례에서 확인할 수 있는데, 이는 구조대가 불필요하게 동원하기 위해 시간과 에너지를 낭비할 필요가 없다는 것을 의미한다. 실시간으로 인적 손실을 추정하는 불확실성은 크지만 주의가 필요한 참담한 사례를 즉시 파악할 수 있도록 한다.[15] 입력 매개변수의 불확실성 중 일부는 개선할 수 없으며 오류 소스로 남아 있을 것이다. 그러나 다른 매개변수, 특히 데이터베이스의 불확실성은 연구에 의해 감소될 수 있다.[42] 몇몇 중요한 변수들은 거의 조사되지 않았다.[32] 많은 사람들이 이 문제에 대해 연구하고 있기 때문에,[42] 지진 후의 인명 손실에 대한 실시간 추정치는 더 정확하고 유용해질 것이다.

참고 항목

참조

- ^ Jump up to: a b c "Near Real-Time Earthquake Loss Estimates". icesfoundation.org.

- ^ Jump up to: a b "PAGER". earthquake.usgs.gov.

- ^ Wys, M. (2004) 지진 손실 추정치는 전 세계 EOS, 85(52), 567의 구조 팀을 돕기 시작했다.

- ^ Jump up to: a b Wys, M. (2014) 10년간의 실시간 지진 손실 경고, M이 편집한 지진 위험, 위험 및 재해. Wys, 143-165페이지, 매사추세츠 월섬 엘스비에

- ^ Jump up to: a b Wyss, M.; Rosset, P. & Trendafiloski, G. (2009a). "Loss Estimates in Near-Real-Time After the Wenchuan Earthquake of May 12, 3008". In Ning, L.; Wang, S. & Tang, G. (eds.). International Disaster and Risk Conference. Chengdu, China: Qunyan Press. pp. 381–391.

- ^ http://icesfoundation.org/Pages/Home.aspx

- ^ "Magnitude 7.9 - EASTERN SICHUAN, CHINA".

- ^ 3. 경고 목록은 www.wapmerr.org에서 확인할 수 있다.

- ^ "Magnitude 6.3 - CENTRAL ITALY".

- ^ 앨런, R. M., H. 카나모리(2003) Southern California, Science, 300, 786-789의 지진 조기 경보 가능성

- ^ "National Earthquake Information Center (NEIC)".

- ^ [1] WebCite에 2011년 3월 12일 보관

- ^ "GEOFON Program".

- ^ Jump up to: a b Wyss, M.; Zibzibadze, M. (2010-02-01). "Delay times of worldwide global earthquake alerts". Natural Hazards. 50 (2): 379–387. doi:10.1007/s11069-009-9344-9. Archived from the original on February 1, 2010.

- ^ Jump up to: a b Wys, M, Elashvili, M, Jorjiashvili, N. & Javakishvili, Z. (2011) 텔리시즘 진앙 추정치의 불확실성: 실시간 손실 추정치, 미국 지진학회 회보, 언론 보도에서의 시사점.

- ^ Jump up to: a b Richter, C. F. (1958). Elementary Seismology. San Francisco: W. H. Freeman and Company.

- ^ Bullen, K. E. (1963). An Introduction to the Theory of Seismology. Cambridge: University Press.

- ^ Kind, R.; Seidl, D. (1982). "Analysis of Broadband Seismograms from the Chile-Peru Area" (PDF). Bulletin of the Seismological Society of America. 72: 2131–2145.

- ^ Murphy, J.R.; Barker, B.W. (2006). "Improved Focal-Depth Determination through Automated Identification of the Seismic Depth Phases pP and sP". Bulletin of the Seismological Society of America. 96 (4A): 1213–1229. Bibcode:2006BuSSA..96.1213M. doi:10.1785/0120050259.

- ^ Devi, E.U.; Rao, N.P. & Kumar, M.R. (2009). "Modelling of sPn phases for reliable estimation of focal depths in northeastern India". Current Science. 96: 1251–1255. ISSN 0011-3891.

- ^ Chu, R.; Zhu, L. & Helmberger, D.V. (2009). "Determination of earthquake focal depths and source time functions in central Asia using teleseismic P waveforms" (PDF). Geophysical Research Letters. 36 (L17317): L17317. Bibcode:2009GeoRL..3617317C. doi:10.1029/2009GL039494.

- ^ Wyss, M.; Rosset, P. (2011). Approximate estimates of uncertainties in calculations of human losses in earthquakes due to input errors (Internal Report). Geneva: WAPMERR. pp. 1–15.

- ^ S. V. Shebalin, N. V. (1968), S. V. Mededevedef, 페이지 95-111, Science, Moscow에 의해 편집된, 구소의 지진 구역 설정에서 지진 데이터 적용을 위한 설계 방법.

- ^ N.N. 암브라시스(1985) 서유럽 지진, 지진 Eng에 대한 강도 감소 및 규모 강도 관계. 구조적인. Dyn, 13, 733-778

- ^ 지진파 및 지구 내부, 세인트루이스 대학 지진소개론

- ^ PEER(Project Activity and Findings), PEER(Project Activity and Findings, 태평양 지진 엔지니어링 연구 센터)가 미국 지질 조사 및 캘리포니아 남부 지진 센터와 제휴하여 연구한다.

- ^ 그뤼엔탈, G, (1998년) 유럽 거시적 규모 1998. 룩셈부르크 콩세일 데 유럽, 유럽, 룩셈부르크의 Européen de Géodynamique et de Séismologie에서.

- ^ "World Housing Encyclopedia — an EERI and IAEE project". www.world-housing.net.

- ^ 포터, K. A. K. S. 자이즈왈, D. J. 월드, M. 그린, C. 코마틴(2008) WIH-PAGER 프로젝트: 글로벌 빌딩 재고와 그것의 지진 취약성을 추정하기 위한 새로운 이니셔티브, 제14차 세계 컨프. 어스큐. 영국, 베이징, 중국, 용지 S23-016

- ^ Hancilar, Ufuk; Taucer, Fabio; Corbane, Christina (2013). "Earthquake Spectra -". Earthquake Spectra. 29 (4): 1275–1310. doi:10.1193/121711eqs308m.

- ^ "GEM Foundation". GEM Foundation.

- ^ Jump up to: a b 스펜스, R, So, E. & Scawthorn, C, 자연재해 인명피해: 모델링 및 완화 진행. 2011년 영국 케임브리지의 자연 및 기술 위험 연구 스프링거에서.

- ^ 스펜스, R.J.S. & S., E.K.M. 지진으로 인한 인명피해: 모델링과 완화. 2011년 뉴질랜드 오클랜드에서 열린 제9차 지진공학회의에서.

- ^ "World Gazetteer". archive.is. Archived from the original on 4 December 2012.

- ^ "The World Factbook".

- ^ Scawthorn, C. (2011). "Disaster casualties - accounting for economic impacts and diurnal variation". In Spence, R.; So, E.; Scawthorn, C. (eds.). Human Casualties in Natural Disasters: Progress in Modeling and Mitigation. Cambridge.

- ^ Trendafiloski, G.; Wyss, M.; Rosset, P. & Marmureanu, G. (2009). "Constructing city models to estimate losses due to earthquakes worldwide: Application to Bucharest, Romania". Earthquake Spectra. 25 (3): 665–685. doi:10.1193/1.3159447.

- ^ Wyss, M.; Trendafiloski, G.; Rosset, P. & Wyss, B. (2009b). Preliminary loss estimates for possible future earthquakes near Lima, Peru, with addendum (Internal report). Geneva: WAPMERR. pp. 1–65.

- ^ Wys, M, G. Trendafiloski, M. Elashvili, N. Jorjiashvili, Z. 자바키쉬빌리 2011년 4월 4일 비엔나, UEG2011-9938, 유럽지질과학연합총회에서 제시된 전 세계 지진으로 인한 사상자를 실시간으로 추정하는 오류로 매핑한 말단 진앙 오류.

- ^ "Mortgage rate quotes".

- ^ "PAGER - Prompt Assessment of Global Earthquakes for Response".

- ^ Jump up to: a b "GEM Foundation".