로제르의 주장

Rogerian argument로제리어의 주장(또는 로제리어의 미사여구)은 극단적 태도 양극화의 부정적 영향을 피하면서 타인과의 공감, 공통의 근거와 상호 이해와 학습을 바탕으로 한 수사적이고 갈등 해결 전략이다.[1][2][3] 로제리안이라는 용어는 심리학자 칼 로저스를 가리키는데, 그의 고객 중심 치료는 로제리안 치료라고도 불려왔다. 1970년 이후 수사학자들은 아나톨 라포포트의 기여를 받은 로저스의 사상을 수사학과 논쟁에 적용하여 로저스의 주장을 만들어냈다.

로제리우스 주장의 핵심 원리는 자기 자신의 입장을 옹호하고 상대방의 입장을 반박하려 하기보다는 상대방의 주장에 강하거나 타당한 것을 강조하면서 자기 입장을 진술했을 만큼의 주의를 기울여 상대방의 입장을 진술하려 한다는 것이다.[4] 이 원칙에 대해 라포포포트는 때때로 "라포포포트의 규칙"이라고 불리는 다른 원칙을 추가했다. 수사학자들은 이러한 로저 수사학적 원리를 실제로 적용하기 위한 다양한 방법을 고안해냈다.

몇몇 학자들은 로제리안의 주장이 어떻게 가르쳐지는지를 비판해왔다. 이미 1960년대에 라포포트는 로제리안의 주장의 몇 가지 한계에 주목했고, 다른 학자들은 다음 수십 년 동안 다른 한계에 대해 알아냈다. 예를 들어, 그들은 로저스의 주장이 폭력적이거나 차별적인 사람들 또는 기관과 의사소통할 때, 사회적 배제나 극심한 권력 불평등의 상황이나 공식적인 적대적 절차를 사용하는 사법적 환경에서 적절하거나 효과적일 가능성이 낮다고 결론지었다.

일부 경험적 연구는 역할 반전을 실험했고 그 효과성은 이슈와 상황에 따라 결정된다는 것을 발견했다.

기원

수사학과 논쟁의 연구와 가르침에서 로제리안의 논쟁이라는 용어는 1970년대와 1980년대에[6][7] 1970년대의 교과서인 수사학에 의해 대중화되었다. 미시간 대학의 발견과 변화[8] 교수 리차드 E. 영, 알튼 L. 베커, 그리고 케네스 L. 파이크. 그들은 같은 대학에서 일하고 평화적 행동주의를 행하던 [6][7]폴리매틱스 아나톨 라포포트로부터 로제리언이라는 용어와 관련 사상을 차용했다.[9] 이어 텍사스대 오스틴대 맥신 헤어스턴 교수는 자신의 교과서 '현대 수사학' 같은 출판물을 통해 로제리안의 주장을 퍼뜨렸고,[10] 다른 작가들은 이 주제에 대한 책장과 학술적 기사를 출간했다.

라포포트의 세 가지 사람 변화 방법

영, 베커, 파이크의 1970년 교과서 수사: 디스커버리 앤 체인지(Discovery and Change)는 라포포포트의 1960년 저서 파블로프 전략, 프로이트[11] 전략, 로저 전략 등 사람을 변화시키는 세 가지 방법을 설명하면서 그 뒤를 따랐다.[12] 라포포트는 이 세 가지 전략이 심리치료의 세 가지 방법 즉, 누군가의 마음과 행동을 바꾸려는 세 가지 방법에 해당한다고 지적했다.[13] 영, 베커, 파이크는 이 전략이 인류에 대한 세 가지 큰 가정과 일치한다고 말했는데, 이 세 가지를 '인간의 이미지'[12]라고 불렀다.

파블로프 전략

파블로프 전략은 사람들을 벌과 보상에 의해 "모양되고 통제될 수 있는 습관들의 묶음"으로 표현한다.[14] 이 전략은 원하지 않는 습관을 처벌하고 원하는 습관을 보상함으로써 사람들을 변화시킨다.[15] 실제 세계에서 파블로프 기법의 일부 예로는 행동주의 교수 기계,[14] 간단한 기술의 훈련,[16] 그리고 세뇌 등이 있는데, 라포포트는 이것을 "훈련의 또 다른 이름"[17]이라고 불렀다. 라포포트가 인용한 허구적인 예로는 쇼의 세인트 조안, 코이슬러의 어둠, 오웰의 1984년에 있는 조사관이 있다.[18] 그 조건 반사적인 전략 혹은 malign,[17]지만 전략의"근본적인 한계"은 이것을 사용자 및 갈등에 있어 누군가 이와 같은 통제에 감지된 적수에 의해, 가혹한 조건에서 제외하고 제출할 것 같지는 않다 s.은 보상과 처벌과 행동 누군가의 마음을 바꾸는 것은 사용된 완전한 통제권을 쳤나 봐요 양성으로 판정 받을 수 있uch 투옥으로[17]

프로이트의 전략

프로이드 전략은 사람들에게 알려지지 않은 무의식적이거나 숨겨진 동기에 의해 생성되는 믿음을 의식적으로 자극하는 것으로서 사람들을 나타낸다; 사람들의 믿음을 변화시키는 것, 그리고 그러한 신념에 의해 야기되는 어떤 행동도 변화시키는 것은 숨겨진 동기를 드러낼 것을 요구한다.[14][19] 라포포트는 이 전략이 프로이트 정신분석학의 핵심이면서도 어떻게 그들의 신념이나 담론이 숨겨진 동기나 메커니즘의 산물인지를 설명함으로써 사람들의 마음이나 행동을 변화시키려는 어떤 다른 종류의 분석에도 존재한다고 생각했다.[19] 라포포트는 새로운 지식에 대한 학생들의 저항이 선생님에 의해 해소된 상황에서 새로운 지식에 대한 학생들의 반대되는 선입견이 어떻게 학생들의 기억으로 인해 새로운 지식에 대한 환상적이거나 새로운 지식에 관계없는 것이었는지를 지적하면서 자신의 가르침을 이 전략의 한 예로 언급했다.[14][20] 라포포트의 또 다른 예로는 레닌이 반복적으로 사용한 어떤 종류의 마르크스 계급 분석인데, 이 분석에서 자유주의 지식인들의 이상은 마르크스주의자에 의해 "해명"되고 있는 것이 자본주의 경제 체제에서 그들의 사회 계급 지위를 보존하려는 자유주의자들의 무의식적인 동기를 합리화시키는 것에 지나지 않는다.[21] 라포포트는 사람들의 신념과 행동에 대한 그러한 "탐색"이나 "탈락"이 효과가 있을 수 있다고 말했는데, 그것은 때때로 가르침과 심리치료에서 일어나는 것처럼 "유혹자의 설득의 목표물에 의해 놓여진 완전한 신뢰"가 있을 때라고 라포포포트는 말했다.[15] 그러나 그러한 완전한 신뢰는 대부분의 분쟁 상황에서 거의 없을 것이며, 그 전략은 종종 그것을 사용하려는 누군가에 대해 되돌릴 수 있다: "그것은 공산주의자들에 대한 반공산주의자들뿐만 아니라 반공산주의자들에 의해서도 사용되어 왔다."[22]

로저 전략

로제리안의 전략은 사람들이 보통 위협적이라고 인식하는 것들로부터 자신을 보호하려고 노력하는 것을 나타낸다.[15][23] 이 전략은 사람들이 변화가 내포하고 있는 위협을 제거함으로써 변화의 가능성을 고려하도록 한다. 라포포트는 프로이트 정신분석가들이 흔히 위협적이라고 인식되는 것에 대해 사람들의 방어를 진단한다고 언급했다. 왜냐하면 그러한 방어는 프로이트 전략이 밝혀내려고 하는 숨겨진 동기 중 하나일 수 있기 때문이다.[15] 그러나 숨겨진 동기를 설명함으로써 누군가의 마음과 행동을 바꾸려는 프로이트의 전략은, 그 설명이 갈등 속에서 인지된 상대에게서 나올 때 일어날 것 같은, 어떤 식으로든 그 설명 자체를 위협적이라고 인식할 때마다 통하지 않을 것이다.[24] 누군가의 진술이 의식적으로든 무의식적으로든 위협적으로 인식될 수 있는 많은 방법들이 있다. 예를 들어, 다른 하나는 어떤 진술이 어느 정도 공격적이거나 심지어 다른 사람의 전체 세계관을 파괴하는 것으로 인식할 수 있다.[24] 위협을 제거하려면 어떤 식으로든 자신의 설명이나 주장을 상대방에게 강요하지 않도록 노력해야 한다.[25] 그 대신 로저스의 전략은 상대방에 의해 "지금 이 순간 의식적으로 갖고 있는 태도에 대한 깊은 이해와 수용을 제공"하는 것으로 시작되는데,[26] 이 태도는 상대방을 통제하거나 설득하기 위해 사용되는 미묘한 속임수가 아니다; 로저스의 말로, "효과적이 되려면 진실한 것이어야 한다"는 것이다.[26] 라포포트는 로제르의 전략을 특징짓는 세 가지 원리를 제시했다: 듣는 것과 다른 것을 이해시키는 것, 상대방의 입장에서 장점을 찾는 것, 그리고 사람 사이의 유사성에 대한 인식을 높이는 것.[27]

로저스 온 커뮤니케이션

로저스의 주장 공식화에 특히 영향을 미친 칼 로저스의 작품은 1951년 논문 '소통: 그의 저서 '고객 중심 치료'와 같은 해에 출판된 '그 차단과 촉진'이다.[28][29] 로저스는 심리치료와 의사소통이 사람들이 의심할 수 있는 것보다 훨씬 더 밀접하게 연관되어 있다고 주장하면서 논문을 시작했다. 왜냐하면 심리치료는 의사소통의 실패를 교정하는 것에 관한 모든 것이기 때문이다. 여기서 의사소통은 사람 내부뿐만 아니라 사람 사이에서도 일어나는 과정으로 정의된다.[30] 로저스로서는 심리치료가 필요할지도 모르는 사람의 의식과 무의식적인 신념 사이의 골치 아픈 갈등은 중재가 필요할지도 모르는 두 사람의 신념 사이의 골치 아픈 갈등과 비슷하다.[31] 로저스는 효과적인 심리치료는 항상 좋은 의사소통을 확립하는데 도움이 되고, 좋은 의사소통은 항상 치료적이라고 제안했다.[30] 로저스는 사람들 사이의 좋은 의사소통의 주된 장벽은 다른 사람들이 말하는 것을 그들의 관점과 생각의 방식과 느낌의 관점에서 이해하려고 애쓰는 대신, 다른 사람들이 말하는 것을 자신의 평상시의 관점과 생각의 방식에서 평가하는 경향이라고 말했다. 그 결과 사람들은 그들의 관점과 감정에서 벗어나 말을 하게 된다.h 함께 생각하는 대신에 다른 것.[32] 로저스는 "다른 사람이 내부에서 어떻게 생각하고 느끼는지를 정확하고 동정적으로 이해하고, 이러한 이해를 그들에게 전달하면 다른 사람들이 자신을 방어할 필요성을 느끼지 않게 되고, 자신의 생각과 느낌을 어느 정도 변화시킨다"고 말했다.[33] 그리고 만약 두 사람 혹은 두 그룹의 사람들이 서로를 위해 이것을 할 수 있다면, 그것은 그들이 "관계와 관련된 객관적 진실에 점점 더 가까이 다가갈 수 있게 해주고" "어떤 형태의 합의가 훨씬 더 가능해지도록" 상호간의 좋은 커뮤니케이션을 만들어준다.[34]

로저스가 1951년 논문에서 로저스의 주장에 대한 교과서적 처리에서 언급되지 않은 여러 번 강조한 한 가지 생각은 제3자 개입이다.[35] 로저스는 분쟁 당사자들 자신들 대신에 중립적인 제3자가 어떤 경우에는 다른 당사자에 대한 한 당사자의 동정적 이해를 다른 당사자에게 제시할 수 있다고 제안했다.[36]

통신에 대해 로저스의 아이디어, Rapoport,[6][7]지만 의사 소통에 대해서 로저스의 아이디어 또한 어느 정도 다르게 많은 다른 사람들의:예를 들어, 마셜 로젠버그 비폭력적 의사 소통, 갈등 해결과 비폭력적인 과정을 만들어 적용될 영감을 받은만 선생님들에게 배우의Rogerian고 논쟁이 있는 응용 프로그램입니다.무슨 일g, 로저스와 함께 공부하고 일한 후에,[37] 다른 작문 교사들은 로저스의 생각의 일부를 표현주의적인 글쓰기 이론을 개발하는 데 사용했다.[38]

고전 미사여구와의 관계

로제르의 수사학이 고대 그리스와 로마의 고전적 수사학과 같은 것인지, 아니면 다른 것인지에 대해서는 의견이 분분하다.[39]

영, 베커, 파이크는 고전적인 미사여구와 라포포트의 파블로보트의 파블로보트의 전략과 프로이트의 전략은 모두 다른 사람을 통제하거나 설득한다는 공통의 목표를 공유하지만 로저주의 전략은 인간성에 대한 다른 가정과 다른 목표를 가지고 있다고 말했다.[40] 영, 베커, 파이크의 견해에서 로제리안 수사학의 목표는 협력적 의사소통, 상호 이해, 상호 지적 성장의 장애물, 특히 위협의식을 제거하는 것이다.[23] 그들은 이 목표를 고전적인 수사학의 새로운 대안으로 여겼다.[41] 그들은 또한 고전적인 수사법은 한 당사자가 상대방에 대해 대응하지만 중재자나 배심원이나 여론과 같은 제3자에게 영향을 미치려고 할 때, 즉 두 당사자가 서로를 이해하고 바꾸려고 할 때, 그리고 삼파적인 상황 모두에서 사용된다고 말했으나, 로저 수사학은 특히 certa를 위한 것이라고 말했다.삼위일체가 아닌 디아디드 상황에서.[42]

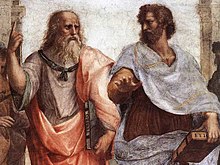

영국 교수 안드레아 루스포드는 1979년 기고문에서 영, 베커, 파이크에 대응해 이들이 라포포트에게 빌려간 로게이안 전략의 3원칙은 아리스토텔레스의 저술의 여러 부분에서 발견할 수 있으며, 이미 고전적인 전통에 들어 있다고 주장했다.[43] 그녀는 아리스토텔레스의 수사학 제1권을 가리키며, 여기서 그는 어떤 문제의 양쪽을 이해하고 주장할 수 있어야 하며,[43] 우정과 제2권에서의 엔티엠에 대한 그의 논의,[44] 그리고 그의 주제에서 비슷한 구절들을 언급하였다.[45] 그녀는 또한 플라톤의 파이드루스와 어느 정도 유사하다고 보았다.[46] 다른 학자들 역시 로제리안과 플라토닉 사이의 반향을 "대화의 레토릭"으로 발견했다.[47]

1980년 영국인 교수 폴 G. 바토르는 로게이언의 주장이 루스포드가 결론지었던 것보다 아리스토텔레스의 수사학과는 더 다르다고 주장했다.[48] 그 차이점들 중에서 그가:반면Rogerian 수사학자지만 진정으로 받아들이고, 또 그 이해와 용납한 의사 소통을 위해 관점의 다른 관점을 이해하려고"자신이 환심을 사려"에 못 알아듣는다 아리스토텔레스의 수사학자(연설가)는 웅변가의 관점이 청중을 설득시키기 위해, 특별한 특성(기풍)을 묘사하는 것;-LSB- 49지적했다.]t반면Rogerian 수사학자는 조정이 가능할 의사 상호 이해와 협력을 통해 변화를 촉진할 수 있는 그는 아리스토텔레스의 수사학자,는 반면에, Rogerian에게 정확한 sympath rhetor[50]아리스토텔레스의 수사학자 명시적으로 상대의 위치를 인정하지 않을지 모르는 미리 결정된 의도 야당을 이기고 있다.에틱 한 상대방의 입장 표명은 필수적이다.[50]

더글러스 브렌트 커뮤니케이션 교수는 로저리안 수사학이 시케로와 후에 중세 수사학자들이 가르친 (선의를 지키는) 캡타티오 자비심이 아니라고 말했다.[51] 브렌트는 로저스의 전략과 그러한 배은망덕을 피상적으로 혼동하는 것은 '로저스의 철학의 치료적 뿌리', 연설자와 청취자 모두를 치유하는 수사학의 힘, 그리고 '유효한' 논쟁의 선구자로서 뿐만 아니라, 효과에 관여하는 수단으로서 "공유의 진정한 근거"의 중요성을 간과하고 있다고 말했다.지식을 [51]쌓다

라포포트의 법칙

1960년대 말까지 라포포트 토론이라는[52][53] 용어는 아나톨 라포포트가 말하는 윤리적 논쟁을 지칭하기 위해 사용되었는데,[54] 이것은 라포포트의 로저 전략에 의해 유도된 토론이다. 철학자 대니얼 데넷은 2013년 저서 '직관 펌프스'와 '생각하기 위한 다른 도구들'에서 이러한 원리들을 다른 작가들이 그 이후로 채택한 용어인 '라포포트의 토론 규칙'이라고 불렀다.[55][56][57]

라포포트는 윤리 논쟁의 세 가지 주요 원칙을 제안했다.[27][58][59][60]

- 듣는 것과 이해하는 것을 느끼게 하는 것은 두 가지 부분이 있다. 첫째, 라포포트가 하야카와 S. I.에게 귀속시킨 사례로 듣고 있는 것은, 다른 사람들도 기꺼이 귀를 기울이도록 하는 것이다.[58][59] 둘째, 라포포트가 칼 로저스에게 귀속시킨 역할 반전은 상대방의 입장을 상대방의 만족에 대해 진술할 수 있을 정도로 주의깊고 경험적으로 듣고 있으며, 그 반대도 마찬가지다.[54][58][59] 라포포트는 이 원리를 "듣고 이해한 상대에게 컨베이어"하고, 로저스의 비간접적인 고객 중심 치료의 주요 요소라고 언급했다.[61]

- 상대방의 입장에서 어떤 장점을 발견하거나, 라포포트가 "상대방의 스탠드 유효성의 영역을 분명히 한다"고 말한 것은 토론에서 흔히 말하는 의도, 즉 상대방의 입장을 반박하거나 무효화하려는 의도와는 정반대다.[62] 대부분의 의견은 어떤 관점에서는 일부 정당화될 수 있기 때문에 상대방의 입장에서 조건부로 정당화될 수 있는 것을 식별하고 이를 뒷받침하는 예를 제시하는 것이 목적이어야 한다.[58][62] 상대방의 입장이 확인된 "유효성 영역"[58][62] 이외의 다른 상황에서 강하지 않거나 유효하지 않다는 것은 함축되어 있지만 명시되어 있지 않다. 이 두 번째 원칙은 상대방이 듣고 이해했다는 새로운 방식으로 상대방과 소통함으로써 제1원칙을 강화한다.[62][63] 그것은 또한 의견 불일치 영역에 대한 더 나은 이해에 기여하면서 두 입장 사이의 어느 정도의 합의와 공통점을 내포하고 있다.[64] 게다가,의 다른 위치에 어느 정도 타당성은 인정하면서도 하나 더 자신의 위치 재검토하기 위해서 기꺼이, 혹은 유효한 일부 way,[59]에서 궁극적으로 " 떨어져 언어적 반대 세력의 원시적인 수준에서 조사 검색하면은 더 깊은 층을 초래할 수 있게 강하지 않다고 어떤 부분을 찾게 할 수 있다.d",[65] 타당성 영역이 더 큰 시야로 이어질 수 있다.[66]

- 인식된 유사성이 증가하는 것은 자신과 다른 사람 사이의 공통적인 인간성의 감각의 심화, 강점과 결함을 공유하는 감각이다.[67] 두 번째 원칙처럼, 이 세 번째 원칙은 토론에서 흔히 있는 것과 반대되는 것으로서, 다른 원칙은 더 "무엄하거나 경직되거나 부정직하거나 무자비하다"와 같이 열등한 방식으로 다르다는 일반적인 인식이다.[67] 상대방의 결함의 고유성을 강조하기보다는 '상대의 명백하게 인식된 단점을 자기 안에서 추구한다'[67]고, 자신의 강점(지능, 정직, 양심 등)의 고유성을 강조하기보다는 어떻게 다른 사람이 그런 자질을 어느 정도 공유하는지 묻는다.[67] 라포포트는 이러한 "유사성의 추정"을 "분쟁 해결에 도움이 되는 심리학적 집합[또는 사고방식]"으로 간주했다.[67] 사람들이 유사성을 가정하는 것을 막는 장애물은 "그런 가정은 [토론자의] 직업적 무능의 증거"[68]라는 개념이다. 그러나 라포포트는 유사성에 대한 가정은 다른 두 원칙과 함께 협력과 성공적인 토론 결과에 대한 장애물을 제거할 가능성이 높기 때문에 그러한 개념은 역효과적이라고 주장했다.[69] 라포포트는 "결과는 한 가지 중요한 통찰력의 발생에 달려 있다. 즉, 우리는 모두 같은 처지에 있다는 것이다."[70]라고 말했다.

데넷 버전

Dennett이 "일부 더 휴대가능하고 다용도 있는 것"이라고 생각한 Daniel Dennett의 라포포트 규칙 버전은 다음과 같다.

- "목격자가 '고마워, 그런 식으로 말할 생각을 했더라면 좋았을 텐데'라고 말할 정도로 명쾌하고 생생하고 공정하게 표적의 입장을 다시 표현하려고 노력해야 한다.'"[71]

- "(특히 일반적인 합의나 광범위한 합의 사항이 아닌 경우에는) 어떤 합의 사항이라도 기재해야 한다."[72]

- "목표에서 배운 것은 무엇이든 언급해야 한다."[72]

- "그 때 비로소 반박이나 비판의 말 한 마디만큼 할 수 있게 된다.[72]

Dennett의 다른 조언은, Rapoport의 법칙에 대한 발표에서, Rogerian의 조언보다 적대적인 관점을 더 가지고 있었다: 그는 어떤 사람들은 "그렇게 존경할 만한 관심을 받을 자격이 없다"고 말했고, 그는 그러한 사람들을 "꼬챙이에 꿰고 굽는 것"으로 "순전히 즐거움"을 발견했다고 말했다.[72] 상대방에 의해 "지금 이 순간 의식적으로 갖고 있는 태도에 대해 깊은 이해와 수용을 일관되게 제공하라"는 로저스의 태도와는 대조적으로 데넷은 "상대방에 대해 명백한 모순이 있다면 당연히 강제로 지적해야 한다"고 조언했다.[26] 다소 숨겨져 있는 모순이 있다면, 당신은 그것들을 주의깊게 보고, 그리고 나서 그것들을 덤핑해야 한다."[71] 비록 데넷은 개인적으로 라포포포트의 규칙이 "실습을 위한 투쟁"이라고 생각했지만, 그는 그 규칙을 토론에서 다른 사람의 입장을 관대하게 풍자하는 경향에 대한 강력한 해독제라고 불렀다.[72][71]

Dennett의 라포포트 규칙의 요약에서, Peter Boghossian과 James A. 린제이는 라포포포트의 규칙이 어떻게 작용하는가는 친사회적 행동을 모델링하는 것에 의해 중요한 부분이 있다고 지적했다. 한 당사자는 존중과 지적 개방성을 보여서 상대방은 그러한 특성을 모방할 수 있고, 이는 극심한 적대적 조건에서 일어날 가능성이 적다는 것이다.[73]

게임 이론과의 관계

영국인 마이클 오스틴 교수는 2019년 저서 '우리는 적이 되어서는 안 된다'에서 1960년 출간된 라포포포트의 윤리 논쟁 3원칙과 1980년경 정치학자 로버트 액셀로드의 거듭된 죄수 딜레마 컴퓨터 토너먼트에서 승리한 라포포포포트의 티격태격 알고리즘의 연관성을 지적했다.[74] 오스틴은 라포포포트의 티격태격 알고리즘이 (기술적인 의미로는) 착하고, 용서하고, 부러워하지 않으며, 절대적으로 예측 가능했기 때문에 그러한 대회에서 우승했다는 악셀로드의 결론을 요약했다.[75] 이러한 특징으로, 티격태격은 죄수의 딜레마 게임의 많은 자동화된 반복에 대해 경쟁 알고리즘들 중 어느 것보다도 상호 보상적인 결과를 이끌어냈다.[76]

1950년대 R. 던컨 루스는 죄수의 딜레마 게임인 [77]논제로섬 게임인 라포포트를 소개했었다. 라포포트는 이 게임을 이용한 1965년의 획기적인 경험적 심리 연구 책을 출판하기 시작했고, 1976년에 782×2인 2인용 논제로섬 게임에 대한 경험적 연구에 대한 또 다른 책을 출간했다.[78] 이 모든 연구는 라포포트에게 액슬로드의 토너먼트와 같은 논제로섬 게임을 이길 수 있는 가장 좋은 방법을, 아마도 그 당시 그 누구보다 잘 이해할 수 있도록 준비시켜 주었다.[76]

라포포트 자신은 1960년 파이트, 게임, 디베이트에서 로제리안 전략을 논의하면서 토론의 윤리를 논제로섬 게임에 연결했다.[79] Rapoport는 세 가지 계층적 수준의 충돌을 구분했다.

- 싸움은 상대방에 대해 "상호간의 적대감이나 상호간의 두려움만으로 야기되는" 생각 없고 지속적인 공격이다.[80]

- 게임은 특정 공유 규칙 내에서 가능한 최상의 결과를 달성함으로써 "상대방을 앞지르려는" 시도다.[81]

- 토론은 "상대방을 설득하는 것"을 목표로 하는 상대편의 신념에 대한 언어적 갈등이다.[82]

라포포트는 "게임과 같은 갈등에 대한 엄격한 심사가 불가피하다"고 토론 심사에 지적했다.왜냐하면 '2인 제로섬 게임 이외의 것을 포괄하도록 추론할 때 엄밀한 게임 이론'은 단순한 게임과 같은 규칙을 넘어선 '소통 이론, 심리학, 심지어 윤리학' 등의 문제를 고려해야 하기 때문이다.es.[83] 그는 또한 당시의 국제문제 전문가들은 죄수의 딜레마와 유사한 상황에 직면하고 있지만, 전문가들은 종종 상대편이 상호적으로 유리한 결과를 얻을 수 있도록 라포포포트의 3원칙에 의해 추천된 것과 같은 행동을 취할 능력이 없어 보인다고 제안했다.[84]

오스틴은 라포포포트가 티격태격 알고리즘에 프로그래밍한 특성이 라포포포트의 3원칙인 티격태격과 라포포포트의 토론규칙 모두 특정 '비제로섬' 상황에서 유익한 결과를 도출하기 위한 지침이라고 말했다.[85] 두 사람 모두 상대방을 협조적 행동으로 보답하도록 유도해 장기적으로 적대감보다 협력과 상호의 이익이 더 많은 환경을 조성하고 일방적으로 상대를 이기려 한다.[56]

실제로

비공식 구두 커뮤니케이션에서

비공식 구술 의사소통에서 로제리안의 주장은 다른 사람들이 끼어들어 자신의 입장과 상황을 적절하게 진술하지 못했다는 것을 보여줄 수 있고, 그리고 나서 계속하기 전에 이전의 진술을 수정해야 하기 때문에 로제리의 일반적인 원리에 의해 유도되는 예측할 수 없는 일련의 대화를 초래하기 때문에 유연해야 한다.전략 [4]전술

칼 로저스 자신은 주로 자발적인 구술 의사소통에 관심이 있었고,[86] 더글라스 브렌트는 로저리안 의사소통의 "원적" 방식을 대면 구술 의사소통을 통한 문제의 상호 탐구라고 여겼다.[51] 브렌트가 로저스의 태도를 가르칠 때마다 그는 학생들에게 로저스의 방식으로 글을 쓰려고 하기 전에 "로저스의 원칙이 원래 설계되었던 원래의 치료 상황에 더 가까운 맥락에서 실제 현재 사람들에게 연습해야 한다"[51]고 권고했다.

공식 서면 커뮤니케이션에서

독자를 대상으로 하는 공식적인 서면 커뮤니케이션에서 로제리안의 주장을 이용하기 위해서는 독자의 관점을 정확하게 제시하고 그에 적절하게 대응할 수 있도록 사전에 아는 사람 또는 청중분석을 통해 독자에 대한 충분한 지식이 필요하다.[3] 공식적인 서면 커뮤니케이션은 상대방의 즉각적인 피드백과 구두 커뮤니케이션에서 발견되는 예측할 수 없는 시퀀스가 결여되어 있고, 보다 예측 가능한 접근법을 사용할 수 있기 때문에, 영, 베커, 파이크는 작가가 다음과 같이 쓰여진 로저어 주장을 구성하는 데 사용할 수 있는 네 가지 단계를 제안했다.[87][88]

- "문제의 소개와 상대의 입장을 이해한다는 시범"[87]

- "상대방의 입장이 타당할 수 있는 맥락의 진술"[87]

- "그 내용이 유효한 맥락을 포함한 작가 입장문"[87]

- "글쓴이의 입장 요소를 채택한다면 상대편의 입장이 어떻게 유리할 것인가에 대한 진술. 글쓴이가 포지션이 서로 보완하고, 서로가 부족한 것을 각각 공급한다는 것을 보여줄 수 있다면, 그만큼 더 좋은 것이다."[87]

영, 베커, 파이크의 4단계 서면 로저어 논거는 라포포트의 3대 윤리적 논쟁 원칙 중 첫 번째 두 가지에 바탕을 두고 있다.[87] 라포포트의 원칙 중 세 번째 원칙(자신과 타인의 인식된 유사성 증가)은 영, 베커, 파이크가 다른 두 가지 원칙과 동등하게 중요하다고 간주한 원칙이지만, 담화 전반에 걸쳐 가정된 태도여야 하며 글쓰기 단계가 아니라고 말했다.[87]

맥신 헤어스턴은 교과서 컨템포러리 리허설에서 로게리안 혹은 위협적이지 않은 논쟁에 대해 "구체적인 계획을 염두에 두고 글을 쓰기 시작하면 안 된다"고 조언했지만 다른 사람의 고민, 자신의 핵심 사항, 예상되는 문제, 합의점이나 공통점 등 4가지 목록을 만드는 것으로 시작할 수도 있다.[89] 그녀는 영, 베커, 파이크의 4단계에 대해 다른 버전을 제시했는데, 그녀는 이것을 5단계로 확장하고 "위협하지 않는 논쟁의 요소"라고 불렀다: 이 문제에 대한 짧고 객관적인 진술; 상대방의 입장에 대한 중립적인 단어 분석; 자신의 입장에 대한 중립적인 분석; 자신의 입장에 대한 중립적인 분석; 공통적인 측면, 목표, 그리고 v.그 입장이 공유하는 의미들; 그리고 양측이 어떻게 얻을 수 있는지를 보여주는 문제 해결 제안.[90] 그녀는 로저식 접근법은 차분하고 인내심, 노력이 필요하며, '승리를 얻는 것'보다 '이해와 소통의 증대에 더 신경을 쓴다면 효과가 있을 것'이라고 말했다.[91] 그녀는 관련 기사에서 로저스의 주장과 온 리버티에서 온 스튜어트 밀의 잘 알려진 구절의 유사성에 주목했다: "사건의 자기 쪽만 아는 사람은 그것을 거의 알지 못한다."[92]

1986년에 처음 출판된 로버트 키스 밀러의 교과서 The Informed Distance는 리차드 코의 초기 교과서를 각색한 5단계를 제시했다.[93][94] 밀러의 단계는 문제 소개, 작가의 입장에 반대하는 견해의 요약, 대립되는 견해의 타당성 영역에 대한 이해의 진술, 작가의 입장이 공로가 있는 상황의 진술, 그리고 영장을 받아들임으로써 얻는 이익에 대한 진술이었다.어의 [93]입장

1992년, 레베카 스티븐스는 다른 수사학자들의 로저 원리에 기초하여 로저에 기반을 둔 23개의 "구체적이고 추상적인" 질문들을 만들어냈는데, 그녀가 수사학적 발명을 위해 로저에 기반을 둔 휴리스틱스라고 불렀는데,[95] 이는 사람들이 생각과 주장을 발견하면서 로저식 방식으로 생각하도록 돕기 위한 것이었다.[96] 예를 들어, 그녀의 23개 질문 중 첫 번째 두 가지는 "이 문제의 본질은 무엇인가, 일반적인 용어로? (그리고 그녀는 그 대답 자체를 질문으로 명시할 것을 권고했다)"와 "이 문제에 의해 누구의 생명이 영향을 받는가?"[97]이다. 마지막 두 가지 질문은 '반대 단체들 간의 의견 차이를 없애려면 어떻게 해야 할까'와 '이런 일이 일어날 가능성은 얼마나 될까'[98]이다.

이데 평론

오리건 주립대학의 글쓰기 교수인 리사 에드는 1984년 기고문(특히 영, 베커, 파이크의 일부 사상을 언급)에서 "로제리어의 미사여구는 로제리안이 아니라 오히려 칼 로저스의 사상을 왜곡한 것"이라고 주장했다.[99] 먼저, 그녀는 영, 베커, 파이크가 "로제리안의 주장은 관습적인 구조가 없다"고 제안하는 모순을 비판하면서 동시에 전통적인 적대적 구조를 "의심스럽게" 보이는 4단계의 글을 제안했다.[100] 그는 헤어스턴의 5단계 서면논쟁인 로게이언 논쟁은 양측이 어떻게 얻을 수 있는지를 보여주는 문제해결을 위한 제안으로 "로게이언의 언변은 전통적인 논쟁에 더 가깝다고 생각한다"고 언급했다.[101] 둘째, 그녀는 영, 베커, 파이크가 로저스의 무조건적인 상대방에 대한 무조건적인 수용을 하지 않았고, 로저스의 추천 관행에 속하지 않는 작가의 입장을 지나치게 옹호했다고 판단했다.[102] 셋째, 그녀는 로저스의 미사여구에서 요구되는 공감에 대한 그들의 묘사가 전통적인 청중 분석 이상도 이하도 아니라는 것을 알게 되었는데, 그것은 로저스가 상대방의 입장에 서서 다른 사람의 입장에서 세상을 보는 것으로서 공감에 대한 더 까다로운 묘사에 비해 훨씬 약하다고 여겼다.[103] 그녀는 로저스의 일치, 상대방에 대한 무조건적 수용, 공감적 이해라는 원칙이 "깊이 내면화되거나 단순한 테크닉이 되어야 한다"고 말했고, 이러한 원칙의 가르침이 글쓰기 교육에서 성공적으로 이루어진 적이 있는지 의심했다.[103]

에드는 1987년 자신이 케네스 버크의 <동기의 문법>과 챠움 페렐만의 <미사여구의 영역>에서 발견되는 20세기 수사학이라고 생각한 것에 비해 영, 베커, 파이크의 로게이언은 약하다고 주장했다.[104] 그녀의 견해로는 수사학 이론에서 이미 다른 곳에서 발견될 수 있는 사상을 언급하기 위해 로제리안 수사학이라는 신조어에 동점을 찍는 것은 "비교적이지 않다"는 것이다.[104]

영은 에드에 대해 로저스의 주장이 다루려고 하는 상황, 고전적인 수사학적 전통의 기법이 극단적인 반대를 일으키거나 격화시킬 가능성이 높은 상황, 로저스가 가르친 종류의 더 깊은 의사소통이 필요한 곳에 대한 수사학적 이론에서는 이전의 어떤 치료법도 알지 못한다고 대답했다.n과 사람들 안에.[104] 영은 이후 1970년 자신의[105] 교과서에서 로제리안의 주장을 처음 제시한 것이 "결점이 있었을 수 있다"[106]고 인정했지만, 그는 로제리안의 주장이 "지금 우리가 알고 있는 것에 비추어 수정되었다면" 여전히 가치가 있을 수 있다고 생각했다.[106] 영은 자신과 자신의 1970년 공동저자를 위해 다음과 같이 시인했다.

우리는 실제 디아디지드 상황의 상당한 변동에 충분한 주의를 기울이지 않았다; 그리고 우리는 상황이 변함에 따라 로제리안의 주장의 용도와 유용성 모두 달라지는 것처럼 보이는 것을 보지 못했다. 특정 상황의 특성은 그것을 다룰 때 내리는 선택에 영향을 미치거나 영향을 미쳐야 한다. 이것을 이해하지 못하면 부적절하고 비효율적인 선택이 된다.[107]

제한 사항

로저스의 주장을 논하는 학자들은 로저식 전략이 적절하거나 효과적일 가능성이 있는 범위의 한계에 주목하는 경우가 많았다.

아나톨 라포포트가 베트남 전쟁 중, 그리고 이에 대응하여 작성한 1968년 논문에서, 그는 로제리안 접근법이 대부분 미국의 베트남전 개입 반대라는 과제와는 무관하다고 언급했다.[109] 앞서 라포포트는 "칼 로저스가 앞서 제안한 노선을 따라 자유주의와 공산주의의 윤리적 논쟁이 역할반전의 규칙에 따라 진행될 것"을 미국과 공산주의 국가들 간의 갈등을 해결하는 데 도움이 될 수 있다고 제안했다.[54] 그는 이전에도 갈등의 초기 단계가 "양쪽에서 '선의의 사람들'에게 공격당할 수 있는 큰 의사소통 문제"라고 상상했었다.[109] 그러나 그는 "린든 존슨 행정부와 같은 전쟁을 일으키는 국가인 "야수, 지위 교전"과 로저 방식으로 "소통할 수 없는" 베트남 전쟁과 같은 상황에는 로저리안 접근법이 적용되지 않는다고 결론지었다.[109] 라포포트는 "모든 명제가 한정된 유효성을 갖는 것처럼 모든 방법도 그렇다"[110]고 지적했다. (곧, 상태 호전성에 반대하여 라포포포트는 1940년대 이후 그가 가지고 있던 군과의 연구연계를 [111]뒤로하고 미국에서 캐나다로 영구히 이전했다.)[112]

영, 베커, 파이크는 1970년에 로저리언의 주장이 미국의 법원 제도의 전형적인 강제적인 적대적 범죄 절차에서 맞지 않을 것이라고 지적했다.[113]

에드는 1984년 로제리안의 주장을 논한 수사학 교과서가 총 수백 페이지 중 몇 페이지만을 그것에 바쳤기 때문에 로제리안의 접근방식은 수사학과 논쟁의 이론의 극히 일부에 지나지 않는다고 언급했다.[114]

페미니스트적 관점

필리스 라스너 여성학 교수는 1980년대 페미니스트 이론가들의 아이디어와 여성 대학생들의 증언을 종합한 1990년 기고문에서 로제리안의 주장에 대한 일부 한계를 여성의 시각에서 확인했다.[116] 라스너의 학생 중 한 명은 "여성에게는 분노할 권리가 있다" "모든 사람은 자신의 감정을 알 필요가 있다"는 이유로 로제리안의 주장을 "혐오"했다.[117] 라스너는 로저스의 심리가 "문화적 헤게모니의 토대 위에 사회적으로 구성돼 있다"[118]고 말했다. 소외되어 '가치 있는 적수'가 아니라는 가르침을 받아온 여성들에게 라스너는 "로게르식 미사여구는 다른 어떤 형태의 주장처럼 억제되고 구속될 수 있다"[119]고 말했다. 래스너의 학생들 중 일부는 상대(반게이 또는 반낙태 옹호자 등)가 자신까지 알아볼 수 있을지, 로저스의 공감을 가능케 할 정도로 혐오와 거부감을 감출 수 있을지 의심했다.[120] 래스너와 제자들은 특히 헤일스톤이 중성적인 단어를 쓰라는 충고를 못마땅하게 여겼으며, 헤일스톤의 중립성에 대한 이상은 너무 '자아적'이며, 여성의 목소리와 '자아적 감정'에 대한 '억압의 역사를 재현한다'고 말했다.[121]

1991년 한 기사에서, 영어 교수 캐서린 램은 라스너와 동의하면서 이렇게 덧붙였다: "로제리어의 주장은 항상 굴복하는 것처럼 느껴져 왔다."[115] 램은 여성(그리고 남성들)이 권력 이론을 가지고 그것을 의사소통의 다른 방법을 평가하는 데 사용할 필요가 있다고 말했다.[122] 램은 로저스의 의사소통에[123] 대한 초기 아이디어보다 '예스로 가는 것'과 같은 최근의 협상 이론을 더 완전하게 고려했고(예스로[124] 가는 것에 로저스의 영향이 있었지만), 그녀는 글쓰기 수업에서 협상론을 사용했다.[125] 그녀의 수업 중 하나에서 학생들은 3인 3조로 나뉘어, 갈등 중인 두 명의 분쟁 당사자와 제3자의 중재자 역할을 맡았다.[126] 분쟁 당사자들은 중재자에게 메모를 하고, 중재자는 감독관에게 메모를 한 후 세 사람 모두가 힘을 합쳐 중재 합의서를 작성해 교사와 의논했다.[126] 그 후, 다소 비슷한 수업 연습이 로저리언의 주장에 관한 장에서 낸시 우드의 교과서 "논쟁에 대한 관점"의 후판에 포함되었다.[127]

영은 1992년에 로제리안의 주장과 관련된 잠재적인 문제 중 하나는 사람들이 그것을 가장 덜 사용하려는 경향이 있을 때, 즉 두 사람 사이의 상호 적대적인 감정이 가장 심할 때 그것을 가장 필요로 한다는 것이라고 언급했다.[128] 영 교수는 로제리안의 주장이 미사여구 교과서에서 가르쳐졌던 방식이 어떤 상황에서는 효과적일 수 있지만 양당이 가장 필요로 할 때, 가장 난해하게 반대할 때, 그런 상황에서는 양당 간에 효과가 없을 것 같다고 말했다.[128] 영은 1951년 로저스가 직접 제안한 제3자 중재안이 그런 상황에서 가장 유망할 수 있다고 제안했다.[128]

역할 역전 관련 연구

모턴 도이치, 데이비드 W. 존슨 같은 갈등 연구자들은 라포포트와 로저스의 같은 출판물을 인용하면서 로저스의 미사여구를 고무시켰으며, 한 사람이 상대방의 입장에 있는 다른 사람에게 발표하는 것을 언급하기 위해 역할 반전이라는 용어를 사용했고, 그 반대의 경우도 마찬가지였다.[129][130][131] 도이치, 존슨 등은 이러한 종류의 역할 반전에 대한 경험적 연구를 실시했으며(대부분 1960년대 후반과 1970년대에), 그 결과는 상대편의 입장에 대한 더 나은 이해, 상대편의 입장 변화, 또는 협상 합의와 같은 바람직한 결과를 달성하는 데 있어서 역할 반전의 효과성은 다음에 따라 결정된다는 것을 시사했다.소송과 [130][131][132]상황

협상 전문가인 윌리엄 우리는 1999년 저서 '제3의 측면'에서 적어도 서양에서는 중세 이후 공식적인 논쟁 규칙으로서의 역할 반전이 사용되어 왔다며 "파리의 대학 신학자들이 상호 이해를 돕기 위해 사용했던 다른 규칙은 적어도 중세까지 거슬러 올라간다"고 말했다. 상대방이 그 사람의 만족을 위해 한 말을 되풀이하고 나서야 비로소 말을 할 수 있다고 말했다.[133] Ury는 분쟁 조정에 유용한 다양한 다른 도구들 중에서 그러한 역할 반전을 열거했는데, 그 중 일부는 특정 상황에서 역할 역전보다 더 적절할 수 있다.[133] 일종의 역할 반전은 또한 우리와 로저 피셔가 쓴 협상에 관한 자조책인 [134]"예스로 가기"의 조언과 함께 대립 중인 여야간의 공통 관심사를 확인하는 것을 로저처럼 강조한 책도 포함되어 있다.[2][124]

참고 항목

메모들

- ^ 바움린 1987, 페이지 36 : "토론의 참가자들이 협업하여 공유된 경험의 영역을 찾아내는 로저주의 전략은, 따라서 화자와 청중이 서로 자신의 세계를 열 수 있게 하고, 이러한 상호 이해를 위한 시도에서는 적어도 설득의 가능성이 있다. 이러한 공감하는 이해의 상태에서 우리는 세계관의 다양성과 그 중 하나를 선택할 수 있는 자유, 즉 낡은 것을 유지하거나 새로운 것을 택할 자유를 모두 인정한다."

- ^ a b 크롤 1997, 페이지 112 : "거의 30년 동안, 로제리안 수사학은 적대적 논쟁에 대한 중요한 대안을 제시해 왔다. 보다 최근에는 특정 가닥의 페미니스트적 언사가 협력적 접근법에 대한 새로운 관심을 불러일으켰다. 예를 들어 '페미니스트 구성에서 논쟁을 넘어'에서 캐서린 램은 경쟁적이고 대립적인 수사학의 중요한 대안의 원천으로서 협상론에 관심을 끈다. Lamb의 설명에 따르면, '협상이나 중재에 있어서... 목표가 바뀌었다: 더 이상 이기는 것이 아니라 양쪽이 받아들일 수 있는 공정한 방법으로 해결책을 찾는 것이다(18). 그리고 Michael Gilbert는 '합동적인 주장'이라고 부르는 관련 접근법을 개발했다. 이것은 '반대되는 입장에 대한 인식과 탐구'를 통해 상이한 주장들의 '함께 결합'을 수반하는 접근법이다. 비일상적 옵션의 상호 조사의 기초가 된다.'(837). 이 견해는 사람들이 이슈에 대해 '입장' 아래에 놓여 있는 것이 그들이 가장 깊이 생각하는 것을 나타내는 걱정과 이익이라는 협상 이론의 핵심 아이디어(특히 로저 피셔와 윌리엄 유리의 '예스하기'에서 제시된 버전)와 유사하다. 직책은 종종 다루기 어렵다. 그러나 대화를 기본 관심사로 전환함으로써 공통의 관심사와 공유 가치를 찾을 수 있는 경우가 많으며, 그 토대에는 논의의 근거가 있을 수 있고, 궁극적으로는 동의가 있을 수 있다."

- ^ a b 키퍼 2005(미국 작가) : "칼 로저스의 심리학 연구에 기초해 로저스의 주장은 의욕 있는 작가가 의욕적인 독자와 함께 중간이나 공통점을 찾을 수 있다고 가정하는 데서 시작된다. 전통적인 주장이나 고전적인 주장이 일반적으로 독자와 작가 사이에 설정하는 대립적 관계를 조장하는 대신에, 로제리안의 주장은 독자와 작가 둘 다 문제에 대한 공통점을 찾을 수 있다면, 그들은 그 문제에 대한 해결책을 찾을 가능성이 더 높다고 가정한다. 특히 로저스의 주장은 작가가 독자의 관점을 명확하고 정확하며 공정하게 제시해야 하기 때문에 청중 분석에 의존하고 있다."

- ^ a b 영, 베커 & 파이크 1970, 페이지 282.

- ^ 에릭슨 2015, 페이지 172–182.

- ^ a b c 에데 1984, 페이지 42: "나는 수사에서 영, 베커, 파이크가 개발한 로제리안 수사학의 원래 공식화에 초점을 맞출 것이다. Discovery와 Change, 이 접근방식의 가장 명확하고 확실한 가장 영향력 있는 표현이기 때문이다. 영, 베커, 파이크가 이 도전에 가장 먼저 응답한 것은 아니었다. 사실 그들은 로저스의 미사여구를 논하는 데 크게 의존하고 있는데, 아나톨 라포포트는 본문에서도 인용하고 있는 파이트스, 게임스, 디베이트 등에서 로저스의 이론을 적용하려고 시도한다. 예를 들어 '이미지를 수정하는 세 가지 방법'을 확립하는 사람은 라포포르트인데, 파블로프, 프로이드, 로제리안은 수사학 초기에 등장한다. 발견과 변화는 '인간의 유대적인 전략과 이미지'로 간주된다.'"

- ^ a b c 타이치 1992, 페이지 65: "로거의 원칙은 1970년에 영, 베커, 피케에 의해 선생님과 수사학자들에게 주목을 받았다. 검색 및 변경. 그들은 갈등 해결 분야에서 아나톨 라포포트의 작품을 통해 로저스에 왔다. 라포포트(1960년)에 따르면 로제르의 원칙은 '상대에 자신이 이해받았다는 확신을 전달하여 그 계정에 대한 불안감을 줄이고 경청하도록 유도한다'(289년)는 수단을 제공했다. 이로부터 영 외 연구진은 '강력한 가치와 신념을 수반하는 그 디아디즘적 상황'에 특히 적용하기 위해 '로게리안 전략'을 전개했는데, 이 상황에서는 전통적인 주장이 '비효율적일 수밖에 없다'는 것이다.'"

- ^ 영, 베커 & 파이크 1970, 페이지 7, 274, 282.

- ^ 코펠만 2020, 페이지 63–64: "래포포포트는 1955년에 미시건 대학의 교수진에 합류했는데, 그곳에서 그는 정신건강연구소의 최초 3명의 교수진 중 한 명이었다. 미시간 대학에서 라포포포트는 그의 연구의 초점을 전쟁과 평화, 갈등과 갈등 해결로 옮겼다. 평화운동의 세 가지 품격인 평화연구, 평화교육, 평화행동주의에 헌신했다. 라포포트는 게임 이론에 정석적인 기여를 했으며, 파이트스, 게임스, 디베이트스(1960)를 포함한 다수의 책을 출판했다. 라포포트는 가르침과 연구뿐 아니라 평화적 행동주의에도 관여했다..."

- ^ Healston 1976, Healston 1982a, Healston 1982b, Ede 1984, 페이지 47, Teich 1992, 페이지 66.

- ^ 라포포트 1960a.

- ^ a b Rapoport 1960a, 페이지 273–288; Kecskemeti 1961, 페이지 1240; Young, Becker & Pike 1970, 페이지 6–8; Ede 1984, 페이지 42.

- ^ 라포포트 1960a, 페이지 274; 심리치료에서 라포포트가 말한 3가지 전망은 로저스 자신이 그것들을 참고하여 1963년 논문을 시작했을 정도로 잘 알려진 심리학의 범주에 해당했다: 로저스 1963, 페이지 72: "나는 매슬로 등 3가지 넓은 견해가 있다는 견해를 다른 사람들과 공유한다. 미국 심리학의 상징들... 첫 번째 경향과 관련 있는 용어로는 행동주의, 객관적, 실험적, 비인격적, 논리적 실증적, 운영적, 실험실 등이 있다. 제2의 전류와 연관되어 있는 용어로는 프로이트어, 신-프루디아어, 정신분석학, 무의식의 심리학, 본능적, 자아-심리학, 이데-심리학, 역동적 심리학 등이 있다. 세 번째와 연관된 용어로는 현상학, 실존학, 자기이론화, 자기실현심리학, 건강과 성장심리학, 존재와 존재의 과학, 내적 경험의 과학 등이 있다.

- ^ a b c d 영, 베커 & 파이크 1970, 페이지 6-7.

- ^ a b c d 라포포트 1960a, 페이지 285.

- ^ 라포포트 1960a, 페이지 274.

- ^ a b c 라포포트 1960a, 페이지 278.

- ^ 라포포트 1960a, 페이지 275–277.

- ^ a b 라포포트 1960a, 페이지 279–285.

- ^ 라포포트 1960a, 페이지 279–280.

- ^ 라포포트 1960a, 페이지 280–284.

- ^ 라포포트 1960a, 페이지 284.

- ^ a b 영, 베커 & 파이크 1970, 페이지 7-8.

- ^ a b 라포포트 1960a, 페이지 285–286.

- ^ Rapoport 1960a, 페이지 286; Young, Becker & Pike 1970, 페이지 8.

- ^ a b c 로저스 1951, 페이지 30; Ede 1984, 페이지 44; 또한 Rapoport 1960a, 페이지에서도 인용(그러나 이 인용문은 구체적으로 인용하지 않음)했다. 시이, 286, 376

- ^ a b Rapoport 1960a, 페이지 286–288; Young, Becker & Pike 1970, 페이지 274–281.

- ^ 예를 들어 로저스 1952(Rapoport 1960a; Rapoport 1969; Young, Becker & Pike 1970, 페이지 284–289; Hairston 1976; Lunsford 1979; Bator 1980; Healston 1982a, 페이지 340–346; Ede 1984; Baumlin 1987).

- ^ 로저스 1951.

- ^ a b 로저스 1952 페이지 83.

- ^ 로저스 1952, 페이지 83; 유죄판결이라는 단어는 라포포트 1961, 페이지 215이다.

- ^ 로저스 1952 페이지 84.

- ^ 로저스 1952쪽 85-86쪽

- ^ 로저스 1952 페이지 86.

- ^ 교과서에서 로저스의 주장에 대한 논의에서 제3자 개입은 언급되지 않았다(로저스의 1951년 논문 재인쇄 제외). 영, 베커 & 파이크 1970; 헤어스톤 1982a; 플라워 1985; Coe 1990; Memering & Palmer 2006; Lunsford & Ruszkiewicz 2012; Barnet, Bedau & O'Hara 2020.

- ^ 로저스 1952, 페이지 86–88: "자신의 감정과 평가를 제쳐놓을 수 있는 제3자는 각 개인이나 집단에 대한 이해로 듣고 각자가 가지고 있는 견해와 태도를 명확히 함으로써 큰 도움을 줄 수 있다. 우리는 모순적이거나 적대적인 태도가 존재하는 작은 집단에서 이것이 매우 효과적이라는 것을 발견했다. 이 절차에는 중요한 특징이 있다. 그것은 상대방이 준비되기를 기다리지 않고 한 당사자에 의해 개시될 수 있다. 중립적인 제3자에 의해서도 개시될 수 있는데, 그가 당사자 중 한 사람으로부터 최소한의 협력을 얻을 수 있다면 말이다." 분쟁 중인 "제3자"에서는 Ury 2000도 참조한다.

- ^ 로젠버그 2003, 페이지 16.

- ^ 케이 할라섹 "완전히 기능하는 사람, 완전히 기능하는 작가: 칼 로저스와 표현력 있는 교육학" 1992 페이지 141–158.

- ^ 토론의 한 가지 요약은 다음과 같다: Richard M. Coe, 페이지 93–108의 "고전적 및 로저적 설득: 고고학적/생태학적 탐구".

- ^ 영, 베커 & 파이크 1970, 페이지 7.

- ^ 영, 베커 & 파이크 1970, 페이지 5, 8.

- ^ 영, 베커 & 파이크 1970, 페이지 273–274; 후에, 테이히 1992, 페이지 66은 "로거스의 원칙은 삼차적 상황보다는 이차적 상황에서의 논쟁에 적용되었을 때 가장 설득력 있게 다루어졌다"고 결론지었다.

- ^ a b Lunsford 1979, 페이지 148.

- ^ Lunsford 1979, 페이지 148–149.

- ^ Lunsford 1979, 페이지 149.

- ^ Lunsford 1979, 페이지 150.

- ^ James S. Baumlin과 Tita French Baumlin, 페이지 123–140의 "글쓰기 교실 안과 그 너머에서 로게리언과 플라토닉 대화".

- ^ 바토르 1980.

- ^ 바토르 1980, 페이지 428.

- ^ a b 바토르 1980, 페이지 429.

- ^ a b c d 브렌트 1996.

- ^ 화이트 1969, 페이지 29: "… 호블랜드 실험, 그리고 갈등이 해결되려면 어떤 식으로든 공통점을 발견하는 만족감을 이끌어내는 다소 많은 수의 다른 실험들을 다시 상기해 달라. 예를 들어, 블레이크와 무튼의 실험은 논쟁의 각 양측이 자신의 위치와 적대국 사이에 실제로 존재하는 공통점의 양을 일반적으로 과소평가하는 방법에 관한 것이다. 논제로섬 게임에 대한 모든 연구가 있고, 양쪽의 플레이어들이 실제로 적들이 어느 정도 공통의 이익을 공유하는 논제로섬 게임을 상대편의 패배는 항상 상대방에게 득을 의미하는 제로섬 게임인 것처럼 취급하지 않도록 할 필요가 있다. 이른바 '라포포트 디베이트'(실제로 칼 로저스에 의해 유래된 것으로 보이는)가 있는데, 이 논쟁은 어느 쪽도 상대방의 만족에 따라 상대방이 설립하려고 하는 것을 진술하기 전까지는 자신의 입장을 주장할 수 없도록 허락되지 않는다."

- ^ Nettler 2003, 페이지 30: "특정 개인이 '합리적인' 것으로 간주되는지 여부와 어떤 상황에서 얼마나 자주 '이성을 듣는 능력'의 테스트에 의존할 것인가. 그리고 그것보다, 다른 사람들의 이유를 감사하기 위해서. 이 능력에 대한 하나의 상상할 수 있는 테스트는, 그럼에도 불구하고 어려운 테스트는 '라포포트 논쟁'을 적용한다(그 발명가 아나톨 라포포트, 1974년 이후). 이 절차는 논쟁자들이 그들 자신의 반론을 제시하기 전에 반대자들의 주장을 정확하게 반복할 것을 요구한다. 내가 반박하기 전에 당신의 논문을 만족스럽게 다시 작성하도록 강요함으로써 논쟁의 열기를 식히고 상호 이해에 도움이 된다.

- ^ a b c 라포포트 1960a, 페이지 289, 309: "호혜적인 과제는 윤리적 논쟁의 토대, 즉 상대방의 사건을 가능한 한 명확하고 웅변적으로 진술하는 과업으로 제안되었다... 나는 앞의 장에서 개괄된 윤리적 논쟁의 원칙을 적용하려고 노력했다." / 라포포트 1969, 페이지 21: "나는 자유주의와 공산주의 사이의 이른바 윤리적 논쟁을 여러 차례 요약했는데, 이는 앞서 칼 로저스가 제안한 선에 따라 역할 번복의 규칙에 따라 행해졌다. 윤리적 논쟁의 목적은 두 가지 입장이라는 공통점을 끄집어내고, 상대편 간의 소통의 효과를 높이고, 유사성에 대한 인식을 유도하는 데 있다고 말했다.

- ^ Dennett 2013.

- ^ a b 오스틴 2019, 페이지 114.

- ^ 보그호시안 & 린지 2019, 페이지 97.

- ^ a b c d e 라포포트 1960b, 페이지 411: "하야카와와 로저스의 이러한 제안들 외에, 즉 예를 들어 듣도록 유도하고, 듣기를 유리하게 함으로써 이성적인 토론의 두 가지 원리를 추가로 제출한다. 그 중 하나는 상대편의 지위에 대한 타당성 영역의 묘사라고 부르고, 다른 하나는 유사성의 가정이라고 부른다. 직위의 타당성을 기술하는 것은 직위가 정당화되는 조건을 명시하는 것을 의미한다. 사실상 모든 의견, 심지어 겉보기에는 터무니없는 의견일지라도 부분적으로 정당화될 수 있다. 만약 누군가가 검은색이 흰색이라고 주장한다면, 우리는 항상 '그래, 그건 사실이야, 만약 당신이 사진의 부정적인 면을 해석하고 있다면.'라고 말할 수 있다. 유사성의 가정은 정의하기가 더 어렵다. 상대에게 자신과 비슷한 정신으로 귀속시켜야 한다고 말하는 것만으로는 부족하다. 일부만 그렇게 해서는 안 되고 끝까지 그렇게 해야 한다."

- ^ a b c d 라포포트 1961, 페이지 215–218: "실제에서의 인간 상대는 (거미 놀이에 반대되는) 거의 모든 적이 아니다. 보통 그는 친구, 친구, 친구다. 공통 관심 영역에 대한 상호 인정은 전략의 문제가 아니라 의사소통의 문제다. 그리고 다른 사람의 관점을 수정하는 문제도 그렇다... 하야카와씨는 우리가 러시아인들의 말을 귀담아 들을 수 있도록 하자고 제안했다: 우리가 충분히 오래 그리고 진지하게 경청한다면, 그들은 우리를 모방하기 시작할지도 모른다. 또한 칼 로저스에 의해 이성적인 논쟁에서, 그가 자신의 주장을 진술할 수 있도록 허락되기 전에, 상대방은 상대방의 주장을 만족스럽게 진술할 것을 요구해야 한다고 제안되어, 상대방은 자신이 이해받았다는 것을 상대방에게 납득시킬 수 있게 되었다. 현재 공산주의 세계와 비공산주의 세계 사이의 갈등이 싸움 수준 이상으로, 그리고 작전 게임 수준 이상으로, 이슈들이 정면으로 부딪힐 수 있는 토론 수준으로, 우리는 우선 경청하는 법을 배워야 하고, 둘째로 우리는 상대방의 지위가 얼마나 가치 있는지를 알아내야 한다. 셋째, 우리와 그들 사이의 심오한 유사성을 발견하기 위해서는 우리 자신의 내면을 깊이 탐구할 필요가 있다…… 다른 사람의 견해를 재조사해야만 상대방의 관점에 변화가 일어날 수 있고, 다른 사람의 말을 들어주어야만 그 견해를 재조사할 것이며, 또 다른 사람의 말을 들어주어야만 경청할 것이다. 하지만 우리가 정말로 들을 준비가 되어 있다면, 우리는 우리 자신의 관점을 재검토할 준비가 되어 있다. 진정한 토론에 진정으로 참여하기 위해 필요한 용기는 자신의 관점의 변화를 받아들일 준비가 되어 있는 용기다.

- ^ 하트 1963 페이지 108.

- ^ 라포포트 1960a, 페이지 286.

- ^ a b c d 라포포트 1960a, 페이지 287.

- ^ 영, 베커 & 파이크 1970, 페이지 276.

- ^ 라포포트 1960a, 페이지 301–302; 영, 베커 & 파이크 1970, 페이지 278–279.

- ^ 라포포트 1960a, 페이지 301.

- ^ 라포포트 1960a, 페이지 300.

- ^ a b c d e 라포포트 1960a, 페이지 306.

- ^ 라포포트 1960a, 페이지 309.

- ^ Rapoport 1960a, 페이지 288, 306; Young, Becker & Pike 1970, 페이지 279–281.

- ^ 라포포트 1961 페이지 218.

- ^ a b c Dennett 2013, 페이지 33.

- ^ a b c d e Dennett 2013, 페이지 34.

- ^ 보그호시안 & 린지 2019, 페이지 98.

- ^ 오스틴 2019, 페이지 109–114.

- ^ 오스틴 2019, 페이지 110–111.

- ^ a b 오스틴 2019, 페이지 111.

- ^ 에릭슨 2015, 페이지 175.

- ^ 에릭슨 2015, 페이지 180.

- ^ 오스틴 2019, 페이지 111–112; 라포포트 1960a, 페이지 174–177; 라포포트 1960a, 페이지 306–309의 "개인적 합리성의 결여"; 라포포트 1960a, 페이지 306–309.

- ^ Rapoport 1961, 페이지 210; 또한 Rapoport 1960a, 페이지 9를 참조한다.

- ^ Rapoport 1961, 페이지 212–214; Rapoport 1960a, 페이지 9-10을 참조하십시오.

- ^ Rapoport 1961, 페이지 215; 또한 Rapoport 1960a, 페이지 10–11을 참조한다.

- ^ 라포포트 1961, 페이지 214–215. 라포포트 1960a, 페이지 227–242 및 에릭슨 2015, 페이지 189–198을 참조한다.

- ^ Rapoport 1960a, 페이지 308. Erickson, 페이지 189–198 ()을 참조하십시오

- ^ 오스틴 2019, 페이지 111–114.

- ^ 타이치 1992년, 페이지 23: "그는 자신의 원칙을 구두에서 서면 커뮤니케이션으로 옮기는 문제가 그의 '일차적인 관심사가 결코 아니었다'는 것을 인정했다."

- ^ a b c d e f g 영, 베커 & 파이크 1970, 페이지 283.

- ^ 키퍼 2005.

- ^ 헤어스톤 1982a, 페이지 344.

- ^ 헤어스톤 1982a, 345페이지.

- ^ 헤어스톤 1982a, 346페이지.

- ^ 헤어스톤 1976년, 375페이지.

- ^ a b 밀러 1998.

- ^ Coe 1990.

- ^ 타이치 1992 페이지 162.

- ^ 타이치 1992 페이지 159–166.

- ^ 테이치 1992 페이지 163.

- ^ 테이치 1992 페이지 164.

- ^ Ede 1984, 페이지 40; Teich 1992, 페이지 66.

- ^ 1984년, 페이지 43.

- ^ 에이드 1984, 페이지 47.

- ^ 에데 1984, 페이지 45.

- ^ a b 에이드 1984, 페이지 46.

- ^ a b c 타이치 1992 페이지 81.

- ^ 영, 베커 & 파이크 1970.

- ^ a b 타이치 1992 페이지 110.

- ^ 타이치 1992 페이지 111.

- ^ 라포포트 1969, 페이지 30.

- ^ a b c 라포포트 1969쪽 31~33쪽

- ^ 라포포트 1969, 페이지 21.

- ^ 코펠만 2020, 페이지 65, 에릭슨 2015, 페이지 202.

- ^ 에릭슨 2015, 페이지 177.

- ^ 젊은, 베커 & 파이크 1970, 페이지 273–274: "예를 들어, 만약 변호인 ...이 법정에서 그의 의뢰인이 유죄라고 인정한다면, 그것은 매우 이례적인 일일 것이다." 이 생각은 리차드 M에 의해 반복되었다. 1992년 테이히의 코. 페이지 86.

- ^ 에이드 1984, 페이지 41.

- ^ a b Lamb 1991, 페이지 17; Paul G. Bator는 Teich 1992, 페이지 230에서 한 학생의 비슷한 불평을 보도했다: "작가는 특히 확고한 입장을 필요로 하는 문제에서 '약하게' 보일 수 있다."

- ^ 라스너 1990.

- ^ Lassner 1990, 221 페이지.

- ^ Lassner 1990, 222페이지.

- ^ 라스너 1990, 223페이지.

- ^ 라스너 1990, 225페이지.

- ^ Lassner 1990, 페이지 227–229.

- ^ 양 1991, 페이지 15.

- ^ 양 1991년, 페이지 17-21

- ^ a b '예스로 가기(Get to Yes)'에 대한 로저스의 영향력을 언급한 소식통은 "작가들도 크리스 아기리스, 존 던롭, 짐 힐리, 칼 로저스 등으로부터 과정을 교훈으로 삼았다"고 말했다.

- ^ 양 1991, 페이지 19.

- ^ a b 램 1991, 페이지 20-21.

- ^ 우드 2004, 페이지 269–271.

- ^ a b c 리처드 E. Young, 페이지 109–121에서 "로거의 주장과 상황의 맥락: 자세히 살펴보기".

- ^ 존슨 1967, 페이지 135: "코헨(1950, 1951년)은 협상가들이 상대와 자신의 입장을 더 명확하게 이해하기 위해 서로 역할 역전을 제안하였다. 로저스(1952)는 역할 반전을 사용하면 상대편의 기준 프레임을 이해하고, 상황에서 위협과 수비를 줄이는 결과를 초래할 것이라고 밝혔다. 라포포트(1960년, 1962년)는 역할 반전을 통해 다른 관점을 바라보는 위협을 없애고 자신이 분명히 듣고 이해했다는 것을 상대에게 납득시킬 것을 제안했다. 마지막으로, Deutsch(1962)는 역할 반전을 다른 사람이 받아들일 수 있는 상황에 다른 사람의 행동을 배치하도록 강요함으로써, 협상가 가정의 현재 타당성을 검토할 수 있는 조건을 만들고, 도전적인 관점이나 행동에 대한 방어적인 집착의 필요성을 줄인다고 말했다.

- ^ a b 무니 & 도이체 1968, 페이지 345: "인간의 소통과 협력을 위해 상대방의 역할을 맡을 수 있는 능력의 중요성은 또한 내부적, 대인관계 또는 국제적 분쟁의 해결을 용이하게 하는 방법에 관심을 가져왔던 이론가들에 의해서도 강조되어 왔다. 이러한 이론가들(Moreno, 1955; Cohen, 1950, 1951; Robers, 1952; Rapoport, 1960; Deutsch, 1962)은 갈등을 줄이기 위한 수단으로 역할 반전을 주장해 왔다. '역전'은 A 개인이 B 개인의 관점을 제시하는 한편, B 개인의 관점을 제시해 답례하는 토론 절차다. 그들은 상호간의 역할 분담이 자기방어력을 줄이고, 상대방의 관점에 대한 이해를 증가시키며, 자기와 다른 사람의 인식된 유사성을 증가시키며, 상대방의 관점에 대한 긍정적인 특징과 의심스러운 요소에 대한 인식을 증가시킴으로써 갈등을 완화시킨다고 가정해 왔다.s는 자기 입장대로."

- ^ a b 존슨 1971 페이지 321: "따라서 역할 반전은 토론에서 한 사람 또는 두 사람 모두가 상대방의 관점과 감정을 정확하고 따뜻하며 진실한 방식으로 제시하는 절차로 정의될 수 있다. 역할 반전을 논의한 몇몇 이론가들(Cohen, 1950, 1951; Rogers, 1952, 1965; Rapoport, 1960, 1962; Deutsch, 1962b)은 역할 반전이 통신 상황에서 발신자와 수신자 모두에게 영향을 미칠 것이라는 가설을 세웠다. 저자의 이러한 가설의 개선과 확장은 이 글의 다음 절에 제시될 것이다. 여기서는 갈등 상황에서의 의사소통의 효과를 높이기 위한 절차로서 역할 번복에 관한 추측에도 불구하고, 그리고 그것을 사용해 온 다양한 실무자들이 발견한 유망한 결과에도 불구하고, 최근까지 그 사용에 대한 체계적인 연구가 없었음을 진술하기에 충분하다."

- ^ Weiss-Wik 1983, 페이지 729–730: '역할 역전', '능동적 경청', '복원'이라고도 불리는 양자의 초점은 칼 로저스의 심리치료학적 접근에서 유래했으며, 라포포트(1960년)에 의해 우리 문헌에서 처음 채택되었다. '자기 표현'과 구별되기 위해, 쌍방의 초점은 상대방의 견해를 만족으로 다시 만드는 것을 포함한다. 니렌베르크 등이 오해에 대해 트집을 잡는다는 가정을 씻어낼 수도 있다. 이해도를 높이고, 신뢰를 높이며, (잠재적으로) 협상가의 목표의 양립을 도모하기 위한 것이다… 그러나 위의 결과는 협상가의 신중한 절차 사용에 반대하거나 덜 단호하게 반대한다. 그것은 볼딩(1978)이 '기묘한 갈등'이라고 말한 것에 특히 효과적일 수 있다. 한편, 그러한 경우 협상의 필요성을 없앨 것이다. 그 효능은 당면한 사안의 성격과 그 사용에 대한 상대방의 태도에 따라 달라질 수 있다."

- ^ a b 우리 2000, 페이지 148.

- ^ Zariski 2010, 페이지 213: "또 다른 아이디어 생성 이론은 '인지적 역할 역전'이라고 표현될 수 있는데, 이 이론은 당사자가 상대방의 입장에서 갈등을 생각함으로써 상대방이 해결책의 일부로서 매력적으로 느낄 수 있는 아이디어를 인식하게 되는 것이다(Fisher와 Ury 1981). 일부에서는 이러한 접근방식이 당사자 간의 '인지적 공감' 또는 '거래적 공감'을 목표로 하고 있다고 설명한다(Della Noce 1999).

참조

- Austin, Michael (2019). "Rapoport's rules". We must not be enemies: restoring America's civic tradition. Lanham, MD: Rowman & Littlefield. pp. 109–114. ISBN 9781538121252. OCLC 1064581867.

- Bator, Paul (December 1980). "Aristotelian and Rogerian rhetoric". College Composition and Communication. 31 (4): 427–432. doi:10.2307/356593. JSTOR 356593.

- Baumlin, James S. (Winter 1987). "Persuasion, Rogerian rhetoric, and imaginative play". Rhetoric Society Quarterly. 17 (1): 33–43. doi:10.1080/02773948709390765. JSTOR 3885207.

- Boghossian, Peter G.; Lindsay, James A. (2019). "Five advanced skills for contentious conversations: how to rethink your conversational habits". How to have impossible conversations: a very practical guide. New York: Lifelong Books, Da Capo Press. pp. 95–130. ISBN 9780738285320. OCLC 1085584392.

- Brent, Douglas (1996). "Rogerian rhetoric: ethical growth through alternative forms of argumentation". In Emmel, Barbara; Resch, Paula; Tenney, Deborah (eds.). Argument revisited, argument redefined: negotiating meaning in the composition classroom. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. pp. 73–96. ISBN 978-0761901846. OCLC 34114559. Retrieved 2017-06-09.

- Dennett, Daniel C. (2013). "A dozen general thinking tools: 3. Rapoport's rules". Intuition pumps and other tools for thinking. New York: W. W. Norton & Company. pp. 33–35. ISBN 9780393082067. OCLC 813539169.

- Ede, Lisa (September 1984). "Is Rogerian rhetoric really Rogerian?". Rhetoric Review. 3 (1): 40–48. doi:10.1080/07350198409359078. JSTOR 465729.

- Erickson, Paul (2015). The world the game theorists made. Chicago: University of Chicago Press. doi:10.7208/chicago/9780226097206.001.0001. ISBN 9780226097039. OCLC 905759302.

- Hairston, Maxine (December 1976). "Carl Rogers's alternative to traditional rhetoric". College Composition and Communication. 27 (4): 373–377. doi:10.2307/356300. JSTOR 356300.

- Hairston, Maxine (September 1982b). "Using Carl Rogers' communication theories in the composition classroom". Rhetoric Review. 1 (1): 50–55. doi:10.1080/07350198209359035. JSTOR 465557.

- Hart, Alice Gorton (May 1963). "Book review: New insights on conflicts: Fights, games and debates by Anatol Rapoport". ETC.: A Review of General Semantics. 20 (1): 106–109. JSTOR 42574000.

- Johnson, David W. (October 1967). "Use of role reversal in intergroup competition". Journal of Personality and Social Psychology. 7 (2, Pt.1): 135–141. doi:10.1037/h0025001.

- Johnson, David W. (1971). "Role reversal: a summary and review of the research". International Journal of Group Tensions. 1 (4): 318–334. ISSN 0047-0732.

- Kecskemeti, Paul (April 1961). "Book review: Fights, games, and debates by Anatol Rapoport". Science. 133 (3460): 1240. doi:10.1126/science.133.3460.1240. JSTOR 1707252.

- Kiefer, Kate (2005). "What is Rogerian argument?". writing.colostate.edu. Colorado State University. Archived from the original on 2016-12-02. Retrieved 2017-06-09.

- Kopelman, Shirli (February 2020). "Tit for tat and beyond: the legendary work of Anatol Rapoport". Negotiation and Conflict Management Research. 13 (1): 60–84. doi:10.1111/ncmr.12172.

- Kroll, Barry M. (Autumn 1997). "Arguing about public issues: what can we learn from practical ethics?". Rhetoric Review. 16 (1): 105–119. doi:10.1080/07350199709389083. JSTOR 465966.

- Lamb, Catherine E. (February 1991). "Beyond argument in feminist composition". College Composition and Communication. 42 (1): 11–24. doi:10.2307/357535. JSTOR 357535.

- Lassner, Phyllis (Spring 1990). "Feminist responses to Rogerian argument". Rhetoric Review. 8 (2): 220–232. doi:10.1080/07350199009388895. JSTOR 465594.

- Lunsford, Andrea A. (May 1979). "Aristotelian vs. Rogerian argument: a reassessment". College Composition and Communication. 30 (2): 146–151. doi:10.2307/356318. JSTOR 356318.

- Muney, Barbara F.; Deutsch, Morton (1968). "The effects of role-reversal during the discussion of opposing viewpoints". Journal of Conflict Resolution. 12 (3): 345–356. doi:10.1177/002200276801200305. JSTOR 172670.

- Nettler, Gwynn (2003). Boundaries of competence: how social studies make feeble science. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers. p. 30. doi:10.4324/9781315082059. ISBN 0765801795. OCLC 52127637.

- Rapoport, Anatol (1960a). Fights, games, and debates. Ann Arbor: University of Michigan Press. OCLC 255500.

- Rapoport, Anatol (Summer 1960b). "On communication with the Soviet Union, part II". ETC: A Review of General Semantics. 17 (4): 401–414. JSTOR 42573860. 이 기사의 첫 페이지는 그 주장이 라포포트 1960a에 근거하고 있다는 것에 주목한다.

- Rapoport, Anatol (April 1961). "Three modes of conflict". Management Science. 7 (3): 210–218. doi:10.1287/mnsc.7.3.210. JSTOR 2627528.

- Rapoport, Anatol (March 1969) [1968]. "The question of relevance". ETC: A Review of General Semantics. 26 (1): 17–33. JSTOR 42576317. 이 논문은 1968년 8월 5일부터 9일까지 열린 국제 일반 의미론 회의를 위해 작성되었다.

- Rogers, Carl R. (1951). Client-centered therapy, its current practice, implications, and theory. The Houghton Mifflin psychological series. Boston: Houghton Mifflin. OCLC 2571303.

- Rogers, Carl R. (Winter 1952) [1951]. "Communication: its blocking and its facilitation". ETC.: A Review of General Semantics. 9 (2): 83–88. JSTOR 42581028. 이 논문은 1951년 10월 11일 열린 노스웨스턴 대학교 100주년 통신 학회를 위해 작성되었다. 이 책은 나중에 제목이 다른 책 장으로 다시 인쇄되었다. Rogers, Carl R. (1961). "Dealing with breakdowns in communication—interpersonal and intergroup". On becoming a person: a therapist's view of psychotherapy. Boston: Houghton Mifflin. pp. 329–337. OCLC 172718. 또한 로제르의 수사, 영, 베커 & 파이크 1970, 페이지 284–289를 대중화한 책에도 전면적으로 재인쇄되었다.

- Rogers, Carl R. (April 1963). "Toward a science of the person". Journal of Humanistic Psychology. 3 (2): 72–92. CiteSeerX 10.1.1.994.8868. doi:10.1177/002216786300300208.

- Rosenberg, Marshall B. (2003) [1999]. Nonviolent communication: a language of life. Non-violent communication guides (2nd ed.). Encinitas, CA: PuddleDancer Press. ISBN 9781892005038. OCLC 52312674.

- Teich, Nathaniel, ed. (1992). Rogerian perspectives: collaborative rhetoric for oral and written communication. Writing research. Norwood, NJ: Ablex Publishing. ISBN 978-0893916671. OCLC 24504867.

- Ury, William (2000) [1999]. The third side: why we fight and how we can stop. New York: Penguin Books. ISBN 0140296344. OCLC 45610553. 원래 평화로 가기: 가정, 직장, 세계에서의 갈등을 변화시키기라는 제목으로 출판되었다.

- Weiss-Wik, Stephen (December 1983). "Enhancing negotiators' successfulness: self-help books and related empirical research". Journal of Conflict Resolution. 27 (4): 706–739. doi:10.1177/0022002783027004008. JSTOR 173893.

- Wheeler, Michael A.; Waters, Nancy J. (October 2006). "The origins of a classic: Getting to yes turns twenty‐five". Negotiation Journal. 22 (4): 475–481. doi:10.1111/j.1571-9979.2006.00117.x.

- White, Ralph K. (Autumn 1969). "Three not-so-obvious contributions of psychology to peace". Journal of Social Issues. 25 (4): 23–39. doi:10.1111/j.1540-4560.1969.tb00618.x.

- Zariski, Archie (April 2010). "A theory matrix for mediators". Negotiation Journal. 26 (2): 203–235. doi:10.1111/j.1571-9979.2010.00269.x.

교과서

초판 날짜별로 나열한 로저어 주장에 대한 섹션이 있는 일부 미사여구 및 구성 교과서:

- Young, Richard Emerson; Becker, Alton L.; Pike, Kenneth L. (1970). Rhetoric: discovery and change. New York: Harcourt, Brace & World. pp. 1–10, 273–290. ISBN 978-0155768956. OCLC 76890.

- Hairston, Maxine (1982a) [1974]. A contemporary rhetoric (3rd ed.). Boston: Houghton Mifflin. pp. 340–346, 362. ISBN 0395314941. OCLC 8783574. 이후 판은 다음과 같이 출판되었다.

- Coe, Richard M. (1990) [1981]. "Rogerian persuasion". Process, form, and substance: a rhetoric for advanced writers (2nd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. pp. 395–411. ISBN 0133266044. OCLC 20672101.

- Flower, Linda (1985) [1981]. "Rogerian argument". Problem-solving strategies for writing (2nd ed.). San Diego: Harcourt Brace Jovanovich. pp. 179–181. ISBN 0155719769. OCLC 11749018. 이 교과서의 몇 권 후판이 출판되었다.

- Miller, Robert Keith (1998) [1986]. "Rogerian argument". The informed argument: a multidisciplinary reader and guide (5th ed.). Fort Worth, TX: Harcourt Brace College Publishers. pp. 19–21. ISBN 0155038095. OCLC 37575984. 이 교과서의 몇 권 후판이 출판되었다.

- Wood, Nancy V. (2004) [1995]. "Rogerian argument and common ground". Perspectives on argument (4th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. pp. 245–271. ISBN 0131823744. OCLC 51898807. 이 교과서의 몇 권 후판이 출판되었다.

- Lunsford, Andrea A.; Ruszkiewicz, John J. (2012) [1999]. "Rogerian and invitational arguments". Everything's an argument (6th ed.). New York: Bedford/St. Martin's. pp. 127–131. ISBN 9781457606069. OCLC 816655992. 이 교과서의 몇 권 후판이 출판되었다.

- Memering, Dean; Palmer, William (2006) [2002]. "Rogerian argument". Discovering arguments: an introduction to critical thinking and writing, with readings (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. pp. 103–105. ISBN 0131895672. OCLC 61879680. 이 교과서의 몇 권 후판이 출판되었다.

- Barnet, Sylvan; Bedau, Hugo Adam; O'Hara, John (2020) [2005]. "A psychologist's view: Rogerian argument". From critical thinking to argument: a portable guide (6th ed.). Boston: Bedford/St. Martin's. pp. 397–412. ISBN 9781319194437. OCLC 1140193069.

추가 읽기

- Bean, John C. (October 1986). "Summary writing, Rogerian listening, and dialectic thinking". College Composition and Communication. 37 (3): 343–346. doi:10.2307/358053. JSTOR 358053.

- Correia, Vasco (2012). "The ethics of argumentation". Informal Logic. 32 (2): 222–241. doi:10.22329/il.v32i2.3530.

- Davis II, James T. (July 2012). "What is the future of 'non-Rogerian' analogical Rogerian argument models?". Rhetoric Review. 31 (3): 327–332. doi:10.1080/07350198.2012.684007.

- Gilbert, Michael A. (1997). Coalescent argumentation. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. ISBN 978-0805825190. OCLC 35145878.

- Knoblauch, A. Abby (December 2011). "A textbook argument: definitions of argument in leading composition textbooks" (PDF). College Composition and Communication. 63 (2): 244–268. JSTOR 23131584. 로제리안의 주장이 교과서 집필에 어떻게 묘사되는가에 대한 분석.

- Kroll, Barry M. (Spring 2000). "Broadening the repertoire: alternatives to the argumentative edge". Composition Studies. 28 (1): 11–27. JSTOR 43501445.

- Kroll, Barry M. (2013). The open hand: arguing as an art of peace. Logan, Utah: Utah State University Press. doi:10.2307/j.ctt4cgnz9. ISBN 9780874219265. JSTOR j.ctt4cgnz9. OCLC 852222392.

- Mnookin, Robert H.; Peppet, Scott R.; Tulumello, Andrew S. (July 1996). "The tension between empathy and assertiveness". Negotiation Journal. 12 (3): 217–230. doi:10.1111/j.1571-9979.1996.tb00096.x.

- Rogers, Carl R.; Roethlisberger, Fritz Jules (July 1952). "Barriers and gateways to communication". Harvard Business Review. 30 (4): 46–52.

- Stone, Douglas; Patton, Bruce; Heen, Sheila (1999). Difficult conversations: how to discuss what matters most. New York: Viking. ISBN 0670883395. OCLC 40200290. 하버드 협상 프로젝트의 저자들은 다음과 같이 썼다: "청취와 진정성에 대한 우리의 연구는 칼 로저스의 영향을 받았다..." (p. x)

- Wilbers, Stephen. "Rogerian argument & persuasion". wilbers.com. Retrieved 2017-06-09. 로저어 수사학에 관한 칼럼의 요약본이며, 그 중 일부는 미니애폴리스 스타 트리뷴지에 실렸다.