감각 청각 손실

Sensorineural hearing loss| 감각 청각 손실 | |

|---|---|

| |

| 칼레아의 단면. | |

| 전문 | 이토리놀라리학 |

센서리뉴럴 청력손실(SNHL)은 내이 또는 감각기관(동맥 및 관련 구조물)이나 전정신경(전정신경 VIII)에 원인이 있는 청력손실의 일종으로, 보고된 청력손실의[citation needed] 약 90%를 SNHL이 차지한다. SNHL은 보통 영구적이며 온화하거나 중간, 심각하거나 심오하거나 총체적일 수 있다. 그 밖에 고주파, 저주파, U자형, 노치형, 정점형, 평면형 등 오디오그램의 형태에 따라 다양한 설명자를 사용할 수 있다.

감각 청력 손실은 종종 손상되거나 부족한 달팽이관 털 세포의 결과로 발생한다.[disputed ] 머리카락 세포는 태어날 때 비정상적이거나 개인의 일생 동안 손상될 수 있다. 감염을 비롯한 외부적 피해 원인과 이톡스 약물, 유전자 변이를 비롯한 내인적 원인이 모두 존재한다. SNHL의 일반적인 원인 또는 악화는 환경 소음 또는 소음으로 인한 청력 손실에 장기간 노출되기 때문이다. 총탄이나 폭탄 폭발과 같은 매우 큰 소음에 노출되면 소음에 의한 청력 손실의 원인이 될 수 있다. 시간이 지남에 따라 헤드폰을 대량으로 사용하거나 시끄러운 직장, 스포츠 이벤트, 콘서트, 시끄러운 기계 사용과 같이 정기적으로 시끄러운 환경에 있는 것도 소음으로 인한 청력 손실의 위험이 될 수 있다.

신경, 즉 "리트로코커리어"는 달팽이관 신경(CVIII)의 손상으로 인해 청력 손실이 발생한다. 이 손상은 달팽이관 신경의 신경 충동 시작이나 신경을 따라 뇌계로 신경 충동 전달에 영향을 미칠 수 있다.

대부분의 SNHL의 경우 수년에 걸쳐 발생하는 청력 임계치의 점진적인 저하가 나타난다. 일부의 경우, 손실은 결국 주파수 범위의 많은 부분에 영향을 미칠 수 있다. 귀에서 울림(귀울림)과 현기증이나 가벼운 머리(수직) 등의 다른 증상이 동반될 수 있다. 가장 흔한 종류의 감각 청각 손실은 연령 관련 청력 손실(Presbycusis)이며 소음 유발 청력 손실(NIHL)이 그 뒤를 잇는다.

SNHL의 빈번한 증상은 소음이 많은 배경과 전경 음성을 구별하는데 있어 예민한 감각을 상실하고, 전화상 이해에 어려움이 있으며, 어떤 종류의 소리는 지나치게 크거나 날카로워 보이고, 일부 음성의 부분(냉동제와 시빌란트), 소리의 방향성 상실(특히 고주파수 분광)이다.ds), 사람들이 말할 때 우물거리는 인식, 그리고 말을 이해하는 데 어려움을 겪는다. 비슷한 증상들은 다른 종류의 청력 손실과도 관련이 있다; 청각측정법이나 다른 진단 테스트는 감각 청각 손실을 구별하기 위해 필요하다.

감각 청각 손실의 식별은 보통 뼈 전도 임계값을 측정하는 순수 톤 청각 측정(음향)을 수행함으로써 이루어진다. 고음파 측정과 음성 청각 측정이 도움이 될 수 있다. 시험은 청각학자에 의해 수행된다.

SNHL에 대한 입증되거나 추천된 치료법이나 치료법은 없다; 청력 손실 관리는 대개 보청기 전략과 보청기에 의해 이루어진다. 청각장애가 심하거나 전체 청각장애의 경우 달팽이관 삽입물은 기능적 수준의 청력을 회복할 수 있는 전문 보청기다. SNHL은 환경 소음, 이산화 화학물질 및 약물, 머리 외상을 피하고 뇌막염과 같은 특정 유발 질환과 질환에 대해 치료 또는 예방접종을 함으로써 최소한 부분적으로 예방할 수 있다.

징후 및 증상

내이에는 계측기가 직접 접근할 수 없기 때문에 환자의 증상 보고 및 청각 테스트에 의해 식별된다. 감각 청각장애를 가지고 의사에게 진찰을 받은 사람들 중 90%가 청력이 저하되었다고 보고했고, 57%가 귀가 먹먹하다고 보고했으며, 49%가 귀에서 소리가 나는 것으로 보고되었다. 약 절반은 전정적인 문제를 보고한다.

검사에 유용한 증상에 대한 자세한 설명을 위해 미국 이비인후과학 아카데미가 자체 평가 설문지를 개발했는데, 이를 성인 청각 장애물 목록(HHIA)이라고 한다. 주관적 증상에 대한 25문항 조사다.[1]

원인들

감각 청각 손실은 유전적이거나 획득될 수 있다(즉, 질병, 소음, 외상 등의 결과). 사람들은 태어날 때부터 청력을 잃거나 나중에 청력을 잃을 수도 있다. 노령(노령 관련)과 관련된 경우가 많다.

유전의

청력 손실은 유전될 수 있다. 40개 이상의 유전자가 청각장애의 원인에 연루되었다.[2] 관련 청력손실을 가진 신드롬은 300개가 있으며, 각각의 신드롬은 원인 유전자를 가지고 있을 수 있다.

열성적, 지배적, X연계적 또는 미토콘드리아적 유전자 돌연변이는 내이의 구조나 신진대사에 영향을 미칠 수 있다. 어떤 것은 단일점 돌연변이일 수 있는 반면, 다른 것들은 염색체 이상에 기인한다. 어떤 유전적 원인은 청력 감퇴를 늦게 일으킨다. 미토콘드리아 돌연변이는 SNHL, 즉 m.155A>G를 유발할 수 있으며, 이는 개인을 아미노글리코사이드 항생제의 이토독성 효과에 민감하게 만든다.

- 선진국에서 열성 유전자 선천성 청각장애의 가장 흔한 원인은 DFNB1로 코넥신 26 청각장애 또는 GJB2 관련 청각장애라고도 알려져 있다.

- 가장 흔한 형태의 청각 장애는 (도메인) 스틱러 증후군, 와아덴부르크 증후군, 그리고 (역행) 펜드레드 증후군, 어셔 증후군 등이다.

- 청각장애를 유발하는 미토콘드리아 돌연변이는 드물다: MT-TL1 돌연변이는 MIDD(Maternal 상속된 청각장애와 당뇨)와 그림의 일부로 청각장애를 포함할 수 있는 다른 조건들을 야기한다.

- TMPRSS3 유전자는 선천성 및 소아기 발열성 열성 청각장애와 관련된 것으로 확인되었다. 이 유전자는 태아 달팽이와 많은 다른 조직에서 발현되며, 내이의 발달과 유지 또는 근위축과 내분비속의 내용물에 관여하는 것으로 생각된다. 난소종양에서 과다압박되는 종양 관련 유전자로도 확인됐다.

- 샤르코-마리-치아 질환은[3] 다른 장기뿐만 아니라 귀에도 영향을 줄 수 있는 지연된 발병을 가진 유전적인 신경 질환이다. 이 상태에서 청력 손실은 종종 청력 손실의 신경 원인인 ANSD(청각 신경 장애 스펙트럼 장애)이다.

- 희귀 유전성 자가염증인 머클-웰스 증후군은 청력 손실로 이어질 수 있다.

- 자가면역 질환: 아마도 드물겠지만, 자가면역 과정이 다른 장기에 영향을 미치지 않고 특별히 골레아를 목표로 하는 것이 가능하다. 자가면역 질환인 다낭염에 의한 과립증은 청력 손실을 촉진시킬 수 있다.

선천적

- 감염:

- 선천성 풍진 증후군, CRS는 임신 중 풍진 바이러스의 이식성 전염으로 발생한다. CRS는 보편적 백신(MMR 또는 MMRV 백신)에 의해 제어되었다.

- Cytomegalovirus (CMV) 감염은 어린이들에게서 진행성 센서리뇨성 청력 손실의 가장 흔한 원인이다. 그것은 침이나 소변과 같은 감염된 체액과 접촉하여 감염되는 일반적인 바이러스 감염이며, 유아에서 임신한 산모까지 쉽게 전염된다. 임신 중 CMV 감염은 태아 발달에 영향을 미칠 수 있고 난청뿐만 아니라 학습 장애로 이어질 수 있다.

- 미국 인구의 23%에 영향을 미치는 기생충 질환인 독극물소포증은 자궁 내 태아에게 감각 청각장애를 일으킬 수 있다.

- 극성 청각 신경 또는 콜레아의 이상. 내이의 비정상적인 발육은 LAMM 신드롬(Labyrintine aplasia, microtia, microtnia), 펜드레드 증후군, 가지-오-레날 증후군, 차지 증후군 등 일부 유전적 신드롬에서 발생할 수 있다.

- GATA2 결핍은 두 부모 GATA2 유전자 중 하나에서 일반적인 결함, viz, 가족 또는 산발적인 불활성화 돌연변이로 인한 몇 가지 장애로 이루어진 그룹이다. 이러한 자가 우성 돌연변이는 유전자의 제품인 GATA2의 세포 수준에서 하플로인나트륨 감소의 원인이 된다. GATA2 단백질은 혈액형성, 림파틱성형성, 기타 조직형성줄기세포의 배아발달, 유지 및 기능성에 중요한 전사인자다. 이러한 돌연변이의 결과로 GATA2의 세포 수준은 부족하고 개인은 시간이 지남에 따라 혈액학, 면역학, 림프 및/또는 기타 장애로 발전한다. GATA2 결핍에 의한 림프계통의 이상은 내이의 반원형 운하 주위의 경혈 공간을 생성하지 못한 것에 대한 책임을 지도록 제안되며, 이는 결국 감각 청각 손실의 발달에 기초한다.[4][5]

노안구균

청력이나 예민함의 점진적인 감소는 18세부터 시작될 수 있으며, 주로 높은 빈도와 여성보다 남성에게 더 많은 영향을 미친다.[6] 그러한 손실은 훨씬 나중까지 명백해지지 않을 수도 있다. 노안증은 산업화된 사회에서 감각 청각 손실의 가장 큰 원인이다. 수단에서 실시된 한 연구는 소음 노출이 없는 인구로 산업화된 국가의 연령에 비해 청력 손실 사례가 현저히 적다는 것을 발견했다.[7] 이스터섬의 한 주민을 대상으로 실시한 연구에서도 비슷한 연구 결과가 보고되었는데, 이 연구는 이 섬을 떠나지 않은 사람들에 비해 산업화된 국가에서 시간을 보낸 사람들 중 청력이 더 안 좋은 것으로 보고되었다.[8] 연구자들은 유전자 구성과 같은 소음 노출의 차이 이외의 요소들도 이 발견에 기여했을 수 있다고 주장해 왔다.[9] 나이가 들수록 악화되지만 소음성 난청 등 정상적인 노화 이외의 요인으로 인해 발생하는 난청은 여러 가지 난청 원인의 개별적 효과를 구분하기는 어려울 수 있지만 노안과는 다르다. 3명 중 1명은 65세, 75세, 2명 중 1명은 청력 손실이 크다. 나이와 관련된 청력 손실은 예방할 수도 없고 되돌릴 수도 없다.

잡음

현대 사회에 살고 있는 대부분의 사람들은 내이에 있는 청각의 감각기관이나 신경기구를 과부하시키고 손상시키는 것으로 인해 어느 정도 진행성 감각신경감각장애(즉, 영구)를 앓고 있다. NIHL은 일반적으로 4000Hz를 중심으로 한 드롭아웃 또는 노치다. 강도(SPL)와 노출 지속시간, 그리고 안전하지 않은 수준의 소음에 대한 반복적인 노출은 청각 손실을 초래하는 달팽이관 손상에 기여한다. 소음이 클수록 안전한 노출량은 짧아진다. NIHL은 영구적이거나 임시적일 수 있으며, 임계값 시프트라고 불린다. 안전하지 않은 소음 수준은 장시간(24시간) 또는 지속적인 노출이 있을 경우 70dB(일반 대화보다 약 2배)에 이를 수 있다. 125dB(큰 록 콘서트는 120dB까지)는 통증 수준이며, 이 수준 이상의 소리는 즉각적이고 영구적인 귀 손상을 일으킨다.

소음과 노화는 산업 사회에서 가장 흔한 청력 상실인 노안, 즉 연령과 관련된 청력 손실의 주요 원인이다.[10][citation needed] 환경 및 직업 소음 노출의 위험성은 널리 인정받고 있다. 수많은 국가 및 국제 기구는 산업, 환경, 군사, 운송, 농업, 광업 및 기타 분야에서 소음 노출의 안전한 수준에 대한 표준을 제정했다.[Note 1] 음강도 또는 음압 수준(SPL)은 데시벨(dB) 단위로 측정한다. 참조용:

| db 레벨 | 예 |

|---|---|

| 45 dB | 가정 주위의 소음 수준 |

| 60 dB | 조용한 사무실 |

| 60-65dB | 정상대화 |

| 70 dB | 25'[clarification needed] 또는 평균 TV 오디오의 도심 거리 소음 |

| 80 dB | 시끄러운 사무실 |

| 95-104dB | 나이트클럽 댄스 플로어 |

| 120 dB | 천둥이 친다거나 시끄러운 록 콘서트 |

| 150–160 dB | 핸드헬드 포에서 발사된 총소리 |

6dB의 증가는 음파의 에너지인 SPL의 두 배가 되는 것을 의미하며, 따라서 귀에 손상을 입히는 경향이 있다. 인간의 귀는 선형이 아닌 로그로 듣기 때문에 두 배나 큰 소리로 인식되는 소리를 내는 데 10dB의 증가가 필요하다. 소음으로 인한 귀 손상은 소리 강도에 비례하며, 큰 소리로 인식되지 않기 때문에 청각에 대한 위험을 나타내는 것으로서, 즉 위험성을 크게 과소평가할 수 있다는 주관적 인식에 의존하는 것은 오해의 소지가 있다.

이 표준은 안전하다고 간주되는 노출 강도 및 지속 기간에 있어서 다소 차이가 있지만, 일부 지침은 도출할 수 있다.[Note 2]

SPL의 모든 환율 상승(NIOSH 표준의 경우 3dB 또는 OSHA 표준의 경우 5dB)에 대해 노출의 안전량은 2배 감소한다. 예를 들어 85dB(OSHA의 경우 90dB)의 일일 안전노출량은 8시간인 반면 94dB(A)의 안전노출(나이트클럽레벨)은 1시간에 불과하다. 또한 소음 외상은 일시적 임계 이동이라고 불리는 가역적 청력 손실을 유발할 수 있다. 이것은 일반적으로 총소리나 폭죽에 노출되어 있고, 사건 후 귀에서 울리는 소리를 듣는 사람에게서 발생한다(명성).

- 주변 환경 소음: 공항, 일간지 및 기차역, 고속도로 및 산업지역 근처에 거주하는 인구는 일반적으로 65~75dBA 범위에서 소음 수준에 노출된다. 만약 생활방식이 상당한 실외나 열린 창문 조건을 포함한다면, 이러한 노출은 시간이 지남에 따라 청력을 저하시킬 수 있다. 미국 주택도시개발부는 주택 및 상업용 건설 구역의 소음 영향 기준을 정한다. HUD의 소음 표준은 24 CFR Part 51, Subpart B에서 찾을 수 있다. 65dB 이상의 환경 소음은 소음 영향 영역을 정의한다.

- 개인 오디오 전자 장치: iPods와 같은 개인용 오디오 장비(iPods가 종종 115데시벨 이상에 도달함)는 NIHL을 유발할 만큼 강력한 소리를 낼 수 있다.[11]

- 음향 외상: 매우 큰 소음(폭발 등)의 단일 사건에 노출되면 일시적이거나 영구적인 청력 손실도 유발할 수 있다. 음향 트라우마의 대표적인 원천은 지나치게 풍성한 음악회다.

- 작업영역 소음: OSHA 표준 1910.95 일반 산업 직업 소음 노출과 1926.52 건설 산업 직업 소음 노출은 8시간 노출에 대한 90dB(A) 수준을 청력 손실로부터 근로자를 보호하는 데 필요한 수준으로 식별한다.

질병 또는 장애

- 염증성

- 보충성 미로염 또는 이염 내과(내이염)

- 당뇨병 최근의 한 연구는 청력 손실은 당뇨병에 걸리지 않은 사람들에게서보다 두 배나 더 흔하다는 것을 발견했다. 또 미국 성인 8600만 명 가운데 당뇨병 전자가 있는 성인 8600만 명 가운데 난청률이 정상 혈당보다 30%나 높다. 당뇨병이 청력 손실에 어떤 관계가 있는지는 아직 밝혀지지 않았다. 당뇨병과 관련된 높은 혈당 수치는 당뇨병이 눈과 신장에 손상을 줄 수 있는 방식과 유사하게 내이의 작은 혈관에 손상을 입힐 수 있다. 비슷한 연구들은 그 청력 상실과 신경증(신경 손상) 사이에 가능한 연관성을 보여주었다.

- 종양

- Méniere병 – 저주파 범위(125Hz~1000Hz)에서 센서리노럴 청력 손실을 유발한다. 메니에르병은 현기증이 갑자기 발병해 이명, 청각적 충만, 난청 등으로 몇 분에서 몇 시간씩 지속되는 것이 특징이다. 그것은 비교적 드물고 일반적으로 지나치게 진단된다.

- 박테리아 수막염(예: 폐렴구균, 수막구균, 혈우병 인플루언서)은 코클레아를 손상시킬 수 있다 – 청력 손실은 박테리아 수막염의 가장 흔한 후유증 중 하나이다. 박테리아 수막염의 30%는 경미하게 심오한 청력 손실을 초래한다고 추정되었다. 아이들은 가장 위험하다: 모든 박테리아 수막염의 70%가 5세 이하의 어린 아이들에게서 발생한다.

- 바이러스

- 세균

- 매독은 일반적으로 임산부로부터 태아로 전염되며, 감염된 아이들의 약 3분의 1은 결국 귀머거리가 될 것이다.

이톡스 및 신경독성 약물 및 화학 물질

처방약과 특정 산업용 화학물질뿐만 아니라 일부 처방전 없이 살 수 있는 약품들은 이토독성 물질이다. 이들에 노출되면 일시적이거나 영구적인 청력 손실로 이어질 수 있다.

어떤 약은 귀에 돌이킬 수 없는 손상을 입히고, 이러한 이유로 사용이 제한된다. 가장 중요한 집단은 아미노글리코사이드(주원 겐타미닌)이다. 희귀 미토콘드리아 돌연변이인 m.155A>G는 아미노글리코사이드의 이토독성 효과에 대한 개인의 민감도를 높일 수 있다. 장기 하이드로코돈(Vicodin) 남용은 대개 전정증상이 없이 급속도로 진행되는 센서리노럴 청력 손실을 유발하는 것으로 알려져 있다. 화학요법제인 메타트렉세이트도 청력 손실의 원인이 되는 것으로 알려져 있다. 대부분의 경우 약을 끊었을 때 청력 손실은 회복되지 않는다. 역설적으로 메토트렉산염은 자가면역 유도 염증성 난청 치료에도 쓰인다.

여러 가지 다른 약들은 역방향으로 청력을 떨어뜨릴 수 있다. 여기에는 루프 이뇨제, 실데나필(Viagra), NSAIDs(아스피린, 이부프로펜, 나프록센 등)의 높은 또는 지속적인 투여와 다양한 처방약(셀레콕시브 등), 퀴닌, 마크로라이드 항생제(에리트로마이신 등)가 포함된다. 악성종양 치료에 사용되는 카보플라틴과 같은 세포독성 물질은 탈라사혈증과 같은 혈액학적 장애에 사용되는 데페리옥사민과 같은 약물처럼 용량 의존적인 SNHL을 유발할 수 있다. 이러한 약을 처방받은 환자들은 청력을 모니터링할 필요가 있다.

또한 이토독성 화학물질에 장기간 또는 반복적으로 노출되는 환경적 또는 작업 관련 피폭은 감각 청각 손실을 초래할 수 있다. 이러한 화학 물질 중 일부는 다음과 같다.

- 아질산 부틸 – 레크리에이션용으로 사용되는 화학 물질 '포퍼'

- 이황화 탄소 – 많은 유기 반응에서 빌딩 블록으로 사용되는 용매

- 플라스틱인 폴리스티렌의 공업용 화학 전구체인 스티렌

- 불완전 연소로 인한 독가스인 일산화탄소

- 중금속: 주석, 납, 망간, 수은

- 산업용 용매로 가솔린의 중요한 성분 중 하나인 헥산.

- 스티렌 생산에 쓰이는 공업용 용제인 에틸벤젠.

- 톨루엔과 자일렌, 독성이 강한 석유화학 용제. 톨루엔은 옥탄가스의 성분으로, 자일렌은 폴리에스테르 섬유와 레진 생산에 사용된다.

- 산업용 기름 제거용제인 트리클로로에틸렌

- 유기인산농약

머리 외상

귀 자체 또는 귀로 전달되는 정보를 처리하는 중앙 청각 경로에 손상이 있을 수 있다. 머리에 부상을 입은 사람들은 일시적이거나 영구적인 청력 손실이나 이명에 걸리기 쉽다. 축구(미국 NFL), 하키, 크리켓과 같은 컨택트 스포츠는 머리 부상(충돌)의 발생률이 현저하다. 은퇴한 NFL 선수들을 대상으로 한 한 조사에서, 선수 생활 중 하나 이상의 뇌진탕이 있었다고 응답한 선수는 모두 25%, 이명은 50%로 나타났다.[citation needed]

초산성 상태

이것들은 조산아, 특히 태어날 때 1500g 미만인 아기들에게 훨씬 더 흔하다. 조산은 무옥소증이나 저산소증(산소 수치 저하), 황달, 뇌내 출혈, 뇌막염과 같은 감각 청각 손실의 원인이 되는 문제와 관련될 수 있다. 태아 알코올 증후군은 발육 태아에 대한 이토독성 효과로 인한 알코올 산모 출생 영아의 최대 64%에 과도한 알코올 섭취로 인한 임신 중 영양실조로 청력 손실을 유발하는 것으로 보고되고 있다.

요오드결핍 / 갑상선기능저하증

요오드 결핍과 갑상선 기능저하증은 청력 상실과 관련이 있다.[12] 임신한 엄마가 임신 중에 요오드 섭취가 불충분하면 태아의 내이 발달에 영향을 미쳐 감각 청각장애를 일으킨다. 이것은 히말라야 산맥과 같은 세계의 특정 지역에서 발생하는데, 히말라야 산맥은 요오드가 토양에 결핍되어 있고 따라서 식이요법도 부족하다. 이 지역들에서 고질적인 괴짜의 발생률이 높다. 이러한 청각장애의 원인은 소금에 요오드를 첨가함으로써 예방된다.

뇌중풍

후부 순환 경색 등 청각 기능에 영향을 미치는 부위의 뇌중풍은 청각장애와 관련이 있다.

병리학

감각 청력 손실은 콜레아에 있는 코르티 기관의 머리카락 세포의 비정상적인 구조나 기능에 의해 발생한다.[disputed ] 신경 청각 장애는 8번째 두개골 신경(전정맥류 신경) 또는 뇌 체계의 청각 트레이에 손상이 생기게 된다. 더 높은 수준의 청각 장애가 영향을 받는 경우 이를 중추 청각 장애라고 한다. 중앙 청각장애는 감각 청각장애로 나타날 수 있지만 이력 및 청각 테스트와 구별되어야 한다.

감각 청력 손실에서 죽은 부위를 달팽이관

이 섹션은 특정 청중에게만 관심을 가질 수 있는 과도한 양의 복잡한 세부사항을 포함할 수 있다. (2015년 11월)(이과 시기 |

청각 장애는 골반 내 모세포의 손상과 관련이 있을 수 있다. 때때로 골골의 특정 부위에 걸쳐 내모세포(IHC)의 기능이 완전히 상실될 수 있다. 이를 "죽은 부위"라고 한다. 부위는 죽은 부위와 바로 인접한 IHC 및/또는 뉴런의 특성 주파수(CF)의 범위에 따라 정의할 수 있다.

달팽이 털 세포

외발세포(OHCs)는 코르티 기관(Organ of Corti)의 구조에 기여하는데, 코르티 기관(Organ of Corti)은 코클레아 내의 기저막과 지형막 사이에 위치한다(그림 3 참조). 코르티 오르간(Organ of Corti)을 관통하는 코르티의 터널은 OHC와 내모세포(IHCs)를 나눈다. OHC는 레티컬 층과 디리터의 세포에 연결되어 있다. 인간의 귀에는 대략 1만 2천 개의 OHC가 있으며, 이것들은 최대 5줄로 배열되어 있다. 각각의 OHC는 스테레오필리아라고 알려진 윗면에는 '헤어' 즉, 섬유의 작은 투프트가 있고, 이것들 또한 높이로 등급이 매겨진 행으로 배열되어 있다. 각 OHC에는 약 140개의 입체파가 있다.[13]

OHC와 IHC의 근본적인 역할은 감각 수용체로서 기능하는 것이다. IHC의 주요 기능은 다른 뉴런을 통해 소리 정보를 전달하는 것이다. 그들은 기계적인 움직임이나 신호를 신경 활동으로 변환시킴으로써 이것을 한다. 자극을 받으면 IHC의 입체감이 움직이며, 이로 인해 머리카락 세포를 통해 전류가 흐르게 된다. 이 전류는 연결된 다른 신경세포 내에서 작용 전위를 생성한다.

OHC는 실제로 콜레아의 활성 메커니즘에 기여한다는 점에서 다르다. 그들은 기초적인 막을 따라 기계적 신호나 진동을 수신하여 전기 화학적 신호로 변환시킴으로써 이것을 한다. OHC에서 발견된 스테레오실리아는 구조용 막과 접촉하고 있다. 따라서 진동으로 인해 기저막(basilar membrane)이 움직이면 입체감이 휘어지게 된다. 그들이 구부러지는 방향은 OHC에 연결된 청각 뉴런의 발화 속도를 지시한다.[14]

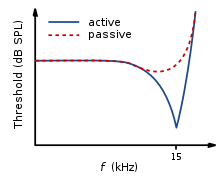

OHC의 기저체 쪽으로 입체감이 구부러지면 모세포가 흥분된다. 따라서 모세포에 연결된 청각 뉴런의 발화율이 증가한다. 반면 OHC의 기저체에서 떨어져 입체감이 휘어지면 모세포가 억제된다. 따라서 모세포에 연결된 청각 뉴런의 발화율이 감소한다. OHC는 계약과 확장이 가능하다는 점에서 독특하다. 따라서, 신경의 비효율적인 공급에 의해 제공되는 전기 자극에 대응하여, 그것들은 길이, 형태, 그리고 뻣뻣함이 변할 수 있다. 이러한 변화는 소리에 대한 기저막의 반응에 영향을 미친다.[13][14] 따라서 OHC가 칼레아의 능동적 과정에 중요한 역할을 한다는 것은 분명하다.[13] 능동 메커니즘의 주요 기능은 기저막의 미세한 튜닝으로 조용한 소리에 높은 민감도를 제공하는 것이다. 활성 메커니즘은 건강한 생리학적 상태에 있는 골레아에 의존한다. 하지만, 칼레아는 손상되기 매우 쉽다.[14]

모세포손상

SNHL은 일반적으로 OHC와 IHC의 손상에 의해 발생한다.[disputed ] 그것들이 손상될 수 있는 두 가지 방법이 있다. 첫째, 머리카락 세포 전체가 죽을 수도 있다. 두 번째로 입체감이 왜곡되거나 파괴될 수 있다. 콜레아에 대한 손상은 바이러스 감염, 이산화 화학물질에 대한 노출, 그리고 심한 소음 노출과 같은 여러 가지 방법으로 발생할 수 있다. OHC의 손상은 덜 효과적인 활성 메커니즘을 초래하거나 전혀 작동하지 않을 수 있다. OHC는 특정 주파수 범위(약 2~4kHz)에서 조용한 소음에 높은 민감도를 제공하는 데 기여한다. 따라서 OHC에 대한 손상은 약한 소음에 대한 기저막의 민감도를 감소시키는 결과를 낳는다. 따라서 기저세포막이 효율적으로 반응하기 위해서는 이러한 소리의 증폭이 필요하다. IHC는 OHC에 비해 손상에 덜 취약하다. 그러나, 만약 그것들이 손상된다면, 이것은 전반적인 감도 상실을 초래할 것이다.[14]

신경 튜닝 곡선

주파수 선택도

현무암막을 따라 흐르는 파동은 소리가 낮은지 고주파수인지에 따라 그 파장을 따라 다른 곳에서 정점을 이룬다. 기저막의 질량과 강성으로 인해 저주파파가 정점에 도달하는 반면 고주파 음은 콜레아의 기저끝에서 최고조에 이른다.[13] 따라서 기저막의 각 위치는 특정 주파수에 맞게 미세 조정된다. 이러한 특별히 조정된 주파수를 특성 주파수(CF)라고 한다.[14]

만약 귀로 들어가는 소리가 특징적인 주파수에서 벗어나면, 기저막에서 나오는 반응의 강도는 점진적으로 줄어들 것이다. 기저막의 미세 조정은 두 개의 분리된 메커니즘의 입력에 의해 생성된다. 첫 번째 메커니즘은 선형 패시브 메커니즘으로, 기준 막의 기계적 구조와 그 주변 구조에 의존한다. 두 번째 메커니즘은 비선형 활성 메커니즘으로, 주로 OHC의 기능, 그리고 또한 콜레아 자체의 일반적인 생리학적 상태에 의존한다. 기저막의 기저부와 꼭지점은 강성과 폭이 다르며, 이로 인해 기저막은 길이에 따라 다양한 주파수에 다르게 반응하게 된다. 기저막의 밑부분은 좁고 뻣뻣하여 고주파 소리에 가장 잘 반응한다. 기저막의 정점은 베이스에 비해 넓고 훨씬 덜 경직되어 있어 저주파에 가장 잘 반응하게 된다.[14]

특정 주파수에 대한 이러한 선택성은 신경 튜닝 곡선을 통해 설명할 수 있다. 이는 서로 다른 주파수의 함수로 청각 신경섬유의 임계 수준(dB SPL)을 보여줌으로써 섬유가 반응하는 주파수를 입증한다. 이것은 청각 신경 섬유가 가장 잘 반응하고 따라서 섬유 고유의 주파수와 바로 주변의 주파수에서 더 나은 임계값을 갖는다는 것을 보여준다. 기저막은 'Tip'이 청각섬유 특성 주파수를 중심으로 한 날카로운 'V'자형 곡선으로 인해 '상당히 튜닝'되었다고 한다. 이 모양은 섬유소가 얼마나 적은 주파수에 반응하는지를 보여준다. 더 넓은 'V' 형태였다면 더 많은 주파수에 반응했을 것이다(그림 4 참조).[13]

IHC vs OHC 청력 손실

정상적인 신경 튜닝 곡선은 정밀하게 조정된 중간 주파수 '팁'과 함께 광범위하게 튜닝된 저주파 '테일'로 특징지어진다. 단, OHC에 부분적 또는 완전한 손상이 있지만 IHC가 손상되지 않은 경우, 그 결과 튜닝 곡선은 조용한 소리에서 감도가 제거되는 것을 보여줄 것이다. 즉, 일반적으로 신경 튜닝 곡선이 가장 민감하게 반응하는 지점('팁') (그림 5 참조).[14]

OHC와 IHC가 모두 손상된 경우, 결과적인 신경 튜닝 곡선은 '팁'에서 감도의 제거를 보여줄 것이다. 그러나 IHC 손상으로 인해 전체 튜닝 곡선이 상승하여 모든 주파수에서 감도 손실이 발생한다(그림 6 참조). 정교하게 튜닝된 '팁'을 제거하기 위해서는 첫 번째 줄의 OHC만 손상시키면 된다. 이것은 OHC 손상의 발생과 따라서 조용한 소리에 대한 민감성 상실이 IHC 손실보다 더 많이 발생한다는 생각을 뒷받침한다.[14]

IHC나 기저막 일부가 손상되거나 파괴되어 더 이상 변환기 역할을 하지 못하게 되면 그 결과는 '죽은 영역'이 된다. 죽은 영역은 IHC의 특성 주파수로 정의될 수 있으며, 죽은 영역이 발생하는 기저막의 특정 위치와 관련된다. OHC의 손상으로 인해 기준 막의 특정 영역과 관련된 특성 주파수의 이동이 없었다고 가정한다. 이것은 종종 IHC 손상과 함께 발생한다. 비활성 영역은 비기능 IHC의 해부학적 위치(예: "사망 영역") 또는 사망 영역에 인접한 IHC의 특성 주파수로 정의할 수도 있다.[15]

데드 지역 오디오 측정

퓨어 톤 오디오 측정(PTA)

죽은 지역은 청력학적 결과에 영향을 미치지만 아마도 예상과는 다르게 나타날 것이다. 예를 들어, 임계값이 사체 영역 내의 주파수에서 얻어지는 것이 아니라 사체 영역과 인접한 주파수에서 얻어지는 것으로 예상할 수 있다. 따라서 사망 지역을 중심으로 정상적인 청각이 존재한다고 가정하면 임계값을 얻는 빈도와 사지로 인해 임계값을 얻을 수 없는 빈도 사이에 극적으로 경사가 가파른 오디오를 생성하게 된다.[15]

그러나 이는 그렇지 않은 것으로 보인다. 죽은 지역은 PTA 오디오그램을 통해 명확하게 찾을 수 없다. 이것은 비록 죽은 부위의 내면을 자극하는 뉴런들이 그들의 특징적인 주파수에서 진동에 반응할 수 없기 때문일 것이다. 기저막 진동이 충분히 클 경우 흥분 확산으로 인해 죽은 부위에 인접한 것과 같은 서로 다른 특성 주파수에 맞춰 튜닝된 뉴런이 자극을 받게 된다. 따라서 검사 빈도에서 환자의 반응을 얻는다. 이것을 "오프 플레이스 리스닝"이라고 하며, '오프 플레이스 리스닝'이라고도 한다. 이는 잘못된 임계값이 발견되는 결과를 초래할 것이다. 따라서, 사람이 실제보다 청력이 더 뛰어나서 죽은 지역을 놓치게 되는 것으로 보인다. 따라서 PTA만 사용해도 죽은 지역의 범위를 식별할 수 없다(그림 7과 8 참조).[15]

따라서 음역 임계값이 사체 영역 내에서 주파수를 가진 음의 영향을 얼마나 받는가? 이것은 죽은 지역의 위치에 따라 달라진다. 저주파 사체 영역의 임계값은 고주파 사체 영역의 임계값보다 부정확하다. 이는 기저막의 진동으로 인한 흥분은 기저막의 아피셜 영역에서 위쪽으로 퍼져나가는데, 이 이상의 흥분은 콜레아의 고주파 기저부위에서 아래쪽으로 퍼져나가기 때문이다. 이러한 흥분 확산의 패턴은 '마스킹의 상향 확산' 현상과 유사하다. 음이 정상적으로 작동하는 칼레아의 영역에서 충분히 흥분할 수 있을 정도로 충분히 큰 경우, 따라서 해당 영역 임계값을 초과한다. 이 신호음은 잘못된 임계값을 초래하는 오프 주파수 청취로 인해 감지될 것이다.[15]

PTA가 사체 영역 내에서 부정확한 임계값을 생성하는 문제를 극복하기 위해 자극을 받고 있는 사체 영역을 넘어서는 영역을 마스킹하는 방법을 사용할 수 있다. 이는 응답 영역의 문턱이 충분히 높아져 톤으로부터 흥분의 확산을 감지할 수 없다는 것을 의미한다. 이 기법은 저주파 데드 영역이 40-50dB의 손실에 관련될 수 있다는 제안을 이끌어냈다.[16][17] 그러나 PTA의 목표 중 하나는 죽은 부위가 있는지 여부를 결정하는 것이므로 다른 시험을 사용하지 않고 어떤 주파수를 마스킹해야 하는지를 평가하기는 어려울 수 있다.[15]

연구에 따르면 저주파 데드 지역은 상대적으로 평탄한 손실 또는 고주파 쪽으로 매우 점진적으로 기울어진 손실을 발생시킬 수 있다고 제안되었다. 흥분증상이 상향 확산돼 사체가 덜 검출될 것으로 보인다. 반면에, 고주파 데드 지역의 경우 고주파수에서 더욱 가파르게 기울어진 손실이 있을 수 있다. 비록 비기능성 모세포가 있는 주파수에 대한 정확한 임계값보다는 경사가 덜 뚜렷하게 흥분으로 인한 하방확산을 나타내는 것 같다. 범위가 작은 중주파 사역은 일상생활에서 환자의 청각 능력에 영향을 덜 미치는 것으로 보이며, PTA 문턱에서 한 단계 높은 수준을 나타낼 수 있다.[15] 비록 PTA가 죽은 지역을 식별하기 위한 최선의 테스트는 아니라는 것은 분명하지만.[18]

심리 음향 튜닝 곡선(PTC) 및 임계값 등화 노이즈(TEN) 테스트

그러한 시험의 신뢰성에 대해 일부 논쟁이 계속되고 있지만,[19] 정신 음향 튜닝 곡선(PTCs)과 임계값 등가 소음(TEN) 결과가 PTA가 아닌 죽은 지역을 탐지하는 데 유용할 수 있다는 제안이[weasel words] 제기되었다. PTC는 신경 튜닝 곡선과 유사하다. 이들은 중심 주파수(Hz)로부터의 편차의 함수로서, 임계값에서 마스커(dB SPL) 톤의 수준을 나타낸다.[13] 고정된 저강도 순수 톤을 제시하는 동시에 다양한 중심 주파수를 갖는 협대역 마스커를 제시하여 측정한다. 마스커 레벨은 다양하여 각 중심 주파수에서 마스커에 대해 테스트 신호만 가리는 데 필요한 마스커 레벨이 확인된다. PTC의 팁은 테스트 신호만 가리는 데 필요한 마스커 레벨이 가장 낮은 곳이다. 일반 청각 장애인의 경우 이는 마스커 중심 주파수가 시험 신호의 주파수에 가장 가까운 경우(그림 9 참조)이다.[18]

죽은 지역의 경우 시험 신호가 죽은 지역의 경계 내에 있을 때 PTC의 끝부분은 죽은 지역의 가장자리, 아직 기능하고 있는 지역으로 이동하며 신호에서 흥분의 확산을 감지한다. 저주파 데드 영역의 경우, 곡선의 끝에서 시작하는 저주파 데드 영역을 나타내며 팁이 위쪽으로 이동한다. 고주파 데드 영역의 경우, 팁은 신호 주파수에서 데드 영역 아래의 기능 영역으로 아래쪽으로 이동한다.[18] 그러나 기존의 PTC 획득 방법은 임상용으로 실용적이지 못하며 TEN이 정확하지 못하다는 주장이[weasel words] 제기되어 왔다.[18][19] PTC를 찾는 빠른 방법이 개발되었고 해결책을 제공할 수 있다. 그러나 이 방법을 임상적으로 수용하기 위해서는 더 많은 연구가 필요하다.

죽은 지역의 지각적 결과

오디오그램 구성은 주로 개인의 차이 때문에 죽은 지역이 기능적으로 어떤 영향을 미치는지 보여주는 좋은 지표는 아니다.[14] 예를 들어, 흥분 확산으로 인해 경사진 오디오그램이 죽은 지역과 함께 존재하는 경우가 많다. 그러나, 개인은 죽은 부위보다는 머리카락 세포의 부분적인 손상에 의해 야기되는 상응하는 경사진 청각 신호를 가진 사람과 다른 영향을 받을 수 있다. 그들은 소리를 다르게 인식할 것이지만, 오디오그램은 그들이 같은 정도의 손실을 가지고 있다는 것을 암시한다. 후스와 무어는 청각장애 환자들이 순수한 음색을 어떻게 인지하는지 조사했고, 청각장애가 없는 사람보다 음색을 더 시끄럽고 왜곡된 것으로 인식한다는 것을 발견했다. 그러나 그들은 또한 음색을 소음과 같다고 인식하는 것이 죽은 지역 내의 주파수와 직접적인 관련이 없으며 따라서 죽은 지역의 지표는 아니라는 것을 발견했다. 따라서 이는 오디오그램과 죽은 부위를 제대로 표현하지 못하는 것이 환자의 순수한 음질 인식에 대한 부정확한 예측 변수임을 시사한다.[20]

클룩과 무어의 연구는 죽은 지역이 죽은 지역을 넘어서는 주파수에 대한 환자의 인식에도 영향을 미칠 수 있다는 것을 보여주었다. 음이 멀리 떨어져 있는 것에 비해 사체 영역 바로 너머 지역에서 빈도가 매우 약간 다른 음조를 구별하는 능력이 향상되었다. 이에 대한 설명은 피질 재매핑이 일어났다는 것일 수 있다. 일반적으로 죽은 부위에 의해 자극을 받을 수 있는 뉴런인 Whereby는 그 근처에 있는 기능하는 영역에 반응하도록 재지정되었다. 이는 이러한 영역의 과대표시로 이어져 톤의 작은 주파수 차이에 대한 지각 민감도가 증가하게 된다.[21]

전정신경병리학

- 선천적인 청각관 기형,

- 8번째 두개골 신경의 슈완노마(schwannoma)에 특별히 중점을 둔 신소성 및 사이비 신소성 병변,

- 혈관 루프를 포함한 비 신소성 내부 청각 운하/CerebelloPontine Angle 병리학

진단

사례 이력

검토에 앞서 사례 이력은 청력 손실의 맥락에 대한 지침을 제공한다.

- 주요 관심사

- 임신 및 출산 정보

- 병력

- 발전사

- 가족력

오투시경

외측운하와 고막(이북)을 청진기로 직접 검사하며, 빛을 이용하여 외측귀와 고막의 상태를 검사하는 의료기기를 귀관에 삽입하고, 중귀는 반투명막을 통해 검사한다.

차등시험

차등 시험은 일방적인 청력 손실이 있을 때 가장 유용하며, 전도성과 센서리노럴 손실을 구별한다. 이것들은 낮은 주파수 튜닝 포크(보통 512Hz)와 공기와 골격 전도 음향 전달의 대비 측정으로 수행된다.

- 이마의 중간선까지 튜닝 포크를 접촉하는 웨버 테스트는 일방적인 감각 청각 손실이 있는 사람의 정상 귀까지 국소화한다.

- 공기전도와 뼈전도를 테스트하는 린네 테스트는 뼈전도와 공기전도가 모두 동일하게 감소하기 때문에 양성이다.

- 덜 흔한 빙과 슈와바흐 변종인 린네 테스트.

- 절대 골전도(ABC) 검사.

표 1. 센서리노럴과 전도성 청력 손실을 비교한 표

| 기준 | 감각 청각 손실 | 전도성 청력 손실 |

| 해부학적 부위 | 내이, 두개골 신경 VIII 또는 중앙 처리 센터 | 중이(상체 체인), 고막 또는 외부 귀 |

| 웨버 시험 | 일방적인 SNHL에서 소리가 정상 귀로 국소화됨 | 일방적인 경우 소리가 해당 귀에 국소적으로 전달됨(전도성 손실로 이어짐) |

| 린느 테스트 | 포지티브 린네; 공기 전도 > 뼈 전도(공기와 뼈 전도 모두 동일하게 감소하지만 그 차이는 변하지 않는다). | 네거티브 린네; 골전도 > 공기전도(골격/공극) |

다른 유형의 청력 손실을 구별하기 위해 청각 기능의 더 복잡한 시험이 필요하다. 골전도 임계값은 감각 청각 손실과 전도성 청력 손실을 구별할 수 있다. 감각, 신경 및 청각 처리 청각 장애를 구별하기 위해 오투아쿠스틱 방출, 음향 테이프 반사, 음성 청각 측정 및 유발 반응 청각 측정과 같은 다른 시험이 필요하다.

틴파노메트리

Tympanogram은 Tympanometer를 사용한 테스트의 결과물이다. 중이의 기능과 고막의 이동성을 시험한다. 이것은 SNHL을 포함한 다른 종류의 청력 손실로 인한 중이 질환이나 고막으로 인한 전도성 청력 손실을 식별하는 데 도움을 줄 수 있다.

청각측정학

청력 진단은 청력 테스트의 결과물이다. 청력검사의 가장 일반적인 유형은 청력검사(PTA)이다. 이 도표는 250 - 8000 Hz 사이의 표준 주파수 선택에서 청각 민감도의 임계값을 도표로 표시한다. 8000~20,000Hz의 주파수를 시험하는 고주파 순음 오디오 측정법도 있다. PTA는 전도성 청력 손실, 센서리뇨성 청력 손실 및 혼합 청력 손실을 구별하는 데 사용될 수 있다. 청력 손실은 그 정도(즉, 온화, 보통, 심각 또는 심오함)로 설명할 수 있으며, 그 형태(예: 고주파 또는 경사진, 저주파 또는 상승, 노치, U자형 또는 '쿠키-물림'), 정점 또는 평점(평점)으로 설명할 수 있다.

또한 감도(음성 오디오 측정)보다는 청력(청각)을 테스트하거나 청각 신경 경로 전달(유발 반응 오디오 측정)을 테스트하기 위해 고안된 다른 종류의 청력 측정도 있다.

자기공명영상

MRI 스캔은 청력 손실의 총 구조적 원인을 식별하는 데 사용될 수 있다. 청력 상실 원인 진단에 도움을 줄 수 있는 청력 상실증이나 내이의 모양에 변화가 있을 때 선천성 청력 손실에 사용된다. 또한 종양이 의심되거나 세균 감염이나 자가면역질환으로 인한 청력 손실의 손상 정도를 판단하는 데도 유용하다. 스캔은 나이와 관련된 청각장애에서 아무런 가치가 없다.

예방

노안상구균은 SNHL의 주원인으로 진행성 및 예방성이 없으며, 현재 우리는 유전 관련 SNHL에 대항하기 위한 체세포요법이나 유전자요법이 없다. 그러나 획득한 SNHL의 다른 원인은 대부분 예방이 가능하며, 특히 노소쿠시스 유형의 원인도 예방이 가능하다. 이것은 환경적인 소음과 록 콘서트와 음악 소리가 큰 나이트클럽과 같은 외상성 소음을 피하는 것을 포함할 것이다. 귀마개와 같은 소음 완화 조치의 사용은 소음 수준에 대한 학습과 함께 대안이다. 현재 몇 가지 정확한 소리 수준 측정 앱이 존재한다. 노출 시간을 단축하는 것도 큰 노출로 인한 위험을 관리하는 데 도움이 될 수 있다.

치료

치료 양식은 약리학적, 외과적, 관리의 세 범주로 나뉜다. SNHL은 생리적 저하로 영구적인 것으로 간주되기 때문에, 이때 현재 승인되거나 권장되는 치료법이 없다.

인간의 청각장애 유전자의 확인과 세포 메커니즘의 설명과 생리적 기능뿐만 아니라 쥐의 생리적 기능에도 상당한 진전이 있었다.[22][23] 그럼에도 불구하고 약리학적 치료 옵션은 매우 제한적이고 임상적으로 입증되지 않았다.[24] 그러한 약물 치료는 치료적이라기 보다는 완화적이며, 진행적 손상을 방지하기 위해 한 가지 원인을 식별할 수 있다면 근본적인 원인을 다룬다.

심오하거나 총청력 손실은 달팽이관 신경 종말을 직접 자극하는 달팽이관 임플란트를 통해 관리가 용이할 수 있다. 달팽이관 삽입물은 내이에 배터리 구동 전자 의료기기를 수술적으로 이식하는 것이다. 달팽이관 임플란트는 소리를 크게 하는 보청기와 달리 내이(코클레아) 손상부위(코클레아)의 작용을 해 뇌에 음향신호를 제공한다. 이들은 내부 이식 전극과 자석 및 외부 구성 요소로 구성된다.[25] 소리의 질은 자연 청력과 다르지만, 받는 사람이 말과 환경 소리를 더 잘 인식할 수 있게 해줄 수 있다. 위험과 비용 때문에, 이러한 수술은 청각 장애가 심하고 장애가 있는 경우에 대비된다.

센서리뉴럴 청각장애 관리는 입술독해, 커뮤니케이션 강화 등 기존 청력을 지원하는 전략을 채택하고 보청기를 이용한 증폭을 하는 것이다. 보청기는 특히 개별적인 청력 손실에 맞춰 최대한의 혜택을 준다.

리서치

제약

- 항산화 비타민 – 미시간 대학의 연구원들은 소음 노출 1시간 전에 복용하고 5일 동안 1회 치료로 지속된 비타민 A, C, E와 마그네슘의 결합이 동물의 영구적인 소음 유발 청력 손실을 예방하는 데 매우 효과적이었다고 보고한다.[26]

- Tanakan – 은행 빌로바의 국제 처방약 추출물의 브랜드 이름. 그것은 혈관조영기로 분류된다. 그것의 연구 용도 중 하나는 혈관 기원으로 추정되는 감각 청각 장애와 이명 치료다.

- Coenzyme Q10 – 비타민과 유사한 물질로 항산화 성질이 있다. 체내에서 만들어지지만 나이가 들수록 레벨이 떨어진다.[Note 3]

- 큰 소리나 소음에 의한 손상으로부터 보호해 주는 내이의 중요한 효소인 글루타티온 페록시다아제(GPx)를 모방한 합성 약물 분자인 엡셀렌.

줄기세포 및 유전자 치료

줄기 세포와 유전자 치료를 이용한 모발 세포 재생은 임상적으로 실현 가능한 것과는 수 년 또는 수십 년 떨어져 있다.[28] 그러나 현재 이 주제에 대한 연구가 진행 중이며 FDA가 승인한 첫 번째 재판은 2012년 2월부터 시작된다.[29]

갑작스러운 감각 청각 손실

흔히 갑작스러운 청각 장애로 알려진 갑작스러운 감각 청각 장애(SSHL 또는 SSNHL)는 한 번에 또는 며칠에 걸쳐 설명되지 않고 빠른 청력 손실로 발생한다. SSHL을 가진 10명 중 9명은 한쪽 귀에서만 청력을 잃는다. 그것은 의학적 비상사태로 간주되어야 한다. 진단과 치료를 지연시키면 치료 효과가 떨어지거나 효과가 없을 수 있다.

전문가들은 SSHL이 매년 100명당 1명을 타격하는데, 이는 주로 40~50대 성인으로 추정된다. SSHL의 실제 연간 신규 환자 수는 그 상태가 종종 진단되지 않기 때문에 훨씬 더 많을 수 있다.

프리젠테이션

많은 사람들은 아침에 일어나면 SSHL이 있다는 것을 알아차린다. 다른 사람들은 그들이 전화기를 사용할 때와 같이 귀가 들리지 않는 귀를 사용하려고 할 때 그것을 먼저 알아차린다. 여전히 다른 이들은 청력이 사라지기 직전에 시끄럽고 경고적인 "팝"을 알아차린다. 갑자기 귀가 들리지 않는 사람들은 종종 현기증이 나거나, 귀에서 소리가 나거나, 또는 둘 다 울린다.

진단

SSHL은 순수한 음조의 음성을 통해 진단된다. 시험 결과 인접 주파수 3개에서 최소 30dB의 손실이 발생한 경우, 청력 손실은 SSHL로 진단된다. 예를 들어, 30dB의 청력 손실은 대화하는 것을 속삭이는 것 같은 소리로 만들 것이다.

원인들

SSHL로 진단된 사례 중 10~15%만이 원인 규명이 가능하다. 대부분의 경우는 특발성 난청(SIHL)과 특발성 난청(ISSHL 또는 ISSNHL)[30][31]이라고도 불리는 특발성 난청(Edrivative Specialtic Loss)으로 분류된다 대부분의 증거는 SSNHL의 가장 흔한 원인으로 내이의 염증 유형을 지적한다.

- 바이러스 – 바이러스 때문일 수 있다. 대상포진형 바이러스는 갑작스러운 감각 청각 손실의 가장 흔한 원인으로 여겨진다. 대상포진 바이러스는 우리 몸에 잠복해 있고 알 수 없는 이유로 재활성화된다.

- 내이 또는 두개골 신경의 혈관 허혈 (CN8)

- 보통 원형 또는 타원형 유리창의 파열과 페릴림프 누설에 기인한다. 환자는 또한 보통 현기증이나 불균형을 경험할 것이다. 트라우마의 이력은 대개 존재하며 청각이나 현기증의 변화는 긴장, 리프팅, 바람과 같은 두개내 압력의 변화에 따라 발생한다.

- 자가면역 – 전신 루푸스 홍반, 다낭염 과립증 같은 자가면역질환 때문일 수 있음

치료

청력 손실은 SSNHL 환자의 약 35~39%에서 완전히 회복되며, 보통 발병 1~2주 이내에 회복된다.[32] 이비인후과 전문의(이비인후과 의사라고도 불림)로부터 치료를 받는 사람의 85%가 청력 일부를 회복하게 된다.

- 비타민과 항산화제

- 혈관조영기

- 베타히스테르(Betaserc), 항정신병 약물.

- 고압 산소[33]

- 혈액 점도를 감소시키는 알로겐제(하이드록시테틸 전분, 덱스트란, 펜톡시파일린 등)[34]

- 주로 프레드니손, 메틸프레드니손과[citation needed] 같은 경구 코르티코스테로이드제

- 심내 투여 – 젤 제형은 내이에 보다 일관된 약물 전달을 제공하기 위해 조사 중에 있다.[35] 국소 약물 전달은 귀 드럼을 마취하고 중이에 약물을 투여하는 최소 침습적 시술인 심내 투여를 통해 이루어질 수 있다. 중귀에서 약물은 둥근 창문 막을 가로질러 안쪽 귀로 확산될 수 있다.[35] 스테로이드의 심장내 투여는 일부 환자의 갑작스러운 감각 청각 손실에 효과적일 수 있지만, 고품질 임상 데이터는 생성되지 않았다.[36] 현재 후기 임상 개발 단계에서는 항중독성 펩타이드(JNK 억제제)의 세포내 투여가 평가되고 있다.[37]

역학

일반적인 청력 손실은 전 세계 인구의 거의 10%에 영향을 미친다.[38] 미국에서만 1350만 명의 미국인들이 감각 청각 손실로 고통 받을 것으로 예상된다. 감각 청각 손실로 고통 받는 사람들 중 약 50%는 선천적으로 관련이 있다. 나머지 50%는 산모나 태아 감염, 산후 감염, 풍진이나 시토메갈로바이러스에 의한 바이러스 감염, 이톡스 약물,[39] 시끄러운 소리에 노출, 심한 머리 외상, 조산 등에 기인한다.

유전적으로 연관된 센서리뇨 청각 손실 사례 중 75%는 자가 열성, 15~20%는 자가 우성, 1~3%는 성 관련성이 있다. 특정 유전자와 단백질은 아직 알려져 있지 않지만, 13번[41] 염색체의 DFNB1 위치 부근의 커넥틴 26 유전자의 돌연변이는 자가 열성 유전 관련 센서리뇨적 청력 손실의 대부분을 차지하는 것으로 생각된다.

18세 이하 어린이 1000명당 최소 8.5명이 청각장애를 가지고 있다. 일반적인 청력 손실은 연령과 비례적으로 관련이 있다. 65세 이상 노인 1000명당 최소 314명이 난청이다. 지난 10년 동안 감각 청각 손실에 대한 몇 가지 위험 요인들이 연구되어 왔다. 골다공증, 장절제술, 폐렴구균 예방접종, 휴대전화 사용자, 출생 시 고빌리루빈혈증 등이 알려진 위험요인 중 하나이다.

참고 항목

- 전도성 청력 손실, 주로 중이의 상태에 의해 발생하는 청력 손실

- 피질 청각 장애, 또 다른 종류의 신경 청각 장애

- 청력손실

- 내이, 청각의 감각기관을 포함하는 귀의 가장 안쪽 부분

- 중이 경화증, 때로는 연관되거나 전신인 전도성 청력 손실 상태

- SNHL의 공통 반주인 이명, 귀에서 울리는 소리.

메모들

- ^ A few prominent ones are American National Standards Institute (ANSI), International Organization for Standardization (ISO), Deutsches Institut für Normung (DIN), Swedish Standards Institute (SSI), Canadian Standards Association (CSA), British Standards Institute (BSI), Austrian Standards International(ÖNORM), and in the United States, Environmental 보호청(EPA), 산업안전보건청(OSHA) 및 수많은 국가기관, 국방성(DOD) 등이 그것이다.

- ^ 다양한 표준은 일반적으로 전형적인 근무일인 8시간의 기준 노출 시간에 대해 일련의 지정된 측정치로 코 노출도를 정량화한다. 측정에는 샘플 시간을 갖는 가중 척도(일반적으로 A), 임계값(dB), 기준 음압 수준(일반적으로 시간) 및 기준 음압 수준(dB)이 포함된다. 가중 SPL은 dB(X)로 표시되며, 여기서 X는 가중치 척도(일반적으로 A)이지만 때로는 C. (A)는 SPL의 A-가중치(A-가중치)를 가리키는데, 이는 낮은 주파수에 덜 민감한 사람의 귀의 주파수 응답을 보상하기 위해 측정한 SPL에 대한 조정이다. 기준 수준은 노출 시간 동안 허용되는 평균 음압 수준이다. 임계 음압 수준은 소리가 평균으로 통합되는 수준을 의미한다. 샘플링 시간(빠른 시간, 느린 시간 또는 임펄스 시간)은 샘플링 속도 - 느린 샘플링 시간은 1초, 빠른 샘플링 시간은 1/8초, 임펄스 샘플링 시간은 35밀리초. 샘플링 시간이 느리면 매우 짧은 지속시간 소리가 완전히 샘플링되지 않을 수 있으므로(또는 드문 경우 샘플링되지 않을 수도 있음), 소음 노출도를 과소평가할 수 있다. 환율은 노출 시간이 절반으로 줄어들면 허용 소리 수준이 높아질 수 있는 양이다.

- ^ 코엔자임 Q10(CoQ10)은 미토콘드리아 기능을 지원하며 항산화 성질이 상당하다(Quinzi 2010). 동물 연구 결과 CoQ10으로 보충하면 소음으로 인한 청력 손실과 모세포의 사망이 감소한다는 사실이 밝혀졌다(Hirose 2008; Fetoni 2009, 2012). 인체 연구에서도 매일 160~600mg의 CoQ10이 갑작스러운 감각 청각 손실과 노안(sensoral heardis)을 가진 사람들의 청력 손실을 감소시키는 것으로 밝혀져 유망한 결과를 낳았다(An 2010; Salami 2010; Guastini 2011 또한 소규모 예비심사에서 CoQ10 보충제가 초기 CoQ10 혈중 수치가 낮았던 사람들(Khan 2007)에서 이명을 완화시킨 것으로 밝혀졌다. 또 다른 소규모 재판에서는 CoQ10이 미토콘드리아 유전 돌연변이와 관련된 청력 손실의 진행을 늦출 수 있다는 것을 발견했다(Angeli 2005).

참조

- ^ Newman CW, Weinstein BE, Jacobson GP, Hug GA (October 1991). "Test-retest reliability of the hearing handicap inventory for adults". Ear and Hearing. 12 (5): 355–7. doi:10.1097/00003446-199110000-00009. PMID 1783240.

- ^ Matsunaga T (December 2009). "Value of genetic testing in the otological approach for sensorineural hearing loss". The Keio Journal of Medicine. 58 (4): 216–22. doi:10.2302/kjm.58.216. PMID 20037285.

- ^ Papadakis CE, Hajiioannou JK, Kyrmizakis DE, Bizakis JG (May 2003). "Bilateral sudden sensorineural hearing loss caused by Charcot-Marie-Tooth disease". The Journal of Laryngology and Otology. 117 (5): 399–401. doi:10.1258/002221503321626465. PMID 12803792.

- ^ Crispino JD, Horwitz MS (April 2017). "GATA factor mutations in hematologic disease". Blood. 129 (15): 2103–2110. doi:10.1182/blood-2016-09-687889. PMC 5391620. PMID 28179280.

- ^ Hirabayashi S, Wlodarski MW, Kozyra E, Niemeyer CM (August 2017). "Heterogeneity of GATA2-related myeloid neoplasms". International Journal of Hematology. 106 (2): 175–182. doi:10.1007/s12185-017-2285-2. PMID 28643018.

- ^ Mills JH, Going JA (April 1982). "Review of environmental factors affecting hearing". Environmental Health Perspectives. 44: 119–27. doi:10.1289/ehp.8244119. PMC 1568958. PMID 7044773.

- ^ Rosen, S.; Bergman, M.; Plester, D.; El-Mofty, A.; Satti, M. H. (September 1962). "Presbycusis study of a relatively noise-free population in the Sudan". The Annals of Otology, Rhinology, and Laryngology. 71 (3): 727–743. doi:10.1177/000348946207100313. ISSN 0003-4894. PMID 13974856.

- ^ Goycoolea, M. V.; Goycoolea, H. G.; Farfan, C. R.; Rodriguez, L. G.; Martinez, G. C.; Vidal, R. (December 1986). "Effect of life in industrialized societies on hearing in natives of Easter Island". The Laryngoscope. 96 (12): 1391–1396. doi:10.1288/00005537-198612000-00015. ISSN 0023-852X. PMID 3784745.

- ^ Salawati, Liza (2012). Le Prell, Colleen G.; Henderson, Donald; Fay, Richard R.; Popper, Arthur N. (eds.). Noise-Induced Hearing Loss. Jurnal Kedokteran Syiah Kuala. Springer Handbook of Auditory Research. Vol. 40. pp. 45–49. doi:10.1007/978-1-4419-9523-0. ISBN 978-1-4419-9522-3.

- ^ Gates GA, Mills JH (September 2005). "Presbycusis". Lancet. 366 (9491): 1111–20. doi:10.1016/S0140-6736(05)67423-5. PMID 16182900.

Presbycusis (or presbyacusis) is a general term that refers to hearing loss in the elderly and, as such, represents the contributions of a lifetime of insults to the auditory system. Of these, ageing and noise damage are the chief factors, plus genetic susceptibility, otological disorders, and exposures to ototoxic agents.

- ^ "Sound Output Levels of the iPod and Other MP3 Players: Is There Potential Risk to Hearing?". Archived from the original on October 30, 2007. Retrieved 2007-11-20.

- ^ Kochupillai N, Pandav CS, Godbole MM, Mehta M, Ahuja MM (1986). "Iodine deficiency and neonatal hypothyroidism". Bulletin of the World Health Organization. 64 (4): 547–51. PMC 2490891. PMID 3490923.

- ^ a b c d e f Gelfand SA. 청력: 심리학적, 생리학적 음향에 대한 소개 제4판 뉴욕: Marcel Dekker; 2004.

- ^ a b c d e f g h i j k 무어 BCJ. 달팽이관 청력 손실. 런던: Whurr Publishers, 1998.

- ^ a b c d e f Moore BC (April 2004). "Dead regions in the cochlea: conceptual foundations, diagnosis, and clinical applications". Ear and Hearing. 25 (2): 98–116. doi:10.1097/01.aud.0000120359.49711.d7. PMID 15064655.

- ^ Terkildsen K (1980). "Hearing impairment and audiograms". Scand Audiol. 10: 27–31. 인용된 위치:

- ^ 손턴 AR는 아바스 PJ, 아바스 PJ(2월 1980년)."Low-frequency 청력 손실:필터링 된 언론의 인식, 정신 물리학적 튜닝 곡선, 및 차폐".저널지에 음향 협회. 67(2):638–43.Bibcode:1980ASAJ...67..638T. doi:10.1121/1.383888.PMID 7358904.무어 BC(2001년 3월):에 영향."달팽이관에 죽은 지역과, 진단, 지각적 결과, 듣고 에이즈의 결합에 영향".증폭의 움직임 5(1):1–34. doi:10.1177/108471380100500102.PMC4168936.PMID 25425895.

- ^ a b c d Sek A, Alcántara J, Moore BC, Kluk K, Wicher A (July 2005). "Development of a fast method for determining psychophysical tuning curves". International Journal of Audiology. 44 (7): 408–20. doi:10.1080/14992020500060800. PMID 16136791.

- ^ a b Summers V, Molis MR, Müsch H, Walden BE, Surr RK, Cord MT (April 2003). "Identifying dead regions in the cochlea: psychophysical tuning curves and tone detection in threshold-equalizing noise". Ear and Hearing. 24 (2): 133–42. doi:10.1097/01.AUD.0000058148.27540.D9. PMID 12677110.

- ^ Huss M, Moore BC (October 2005). "Dead regions and noisiness of pure tones". International Journal of Audiology. 44 (10): 599–611. doi:10.1080/02640410500243962. PMID 16315451.

- ^ Kluk K, Moore BC (December 2006). "Dead regions in the cochlea and enhancement of frequency discrimination: Effects of audiogram slope, unilateral versus bilateral loss, and hearing-aid use". Hearing Research. 222 (1–2): 1–15. doi:10.1016/j.heares.2006.06.020. PMID 17071031.

- ^ Safieddine S, El-Amraoui A, Petit C (2012). "The auditory hair cell ribbon synapse: from assembly to function". Annual Review of Neuroscience. 35: 509–28. doi:10.1146/annurev-neuro-061010-113705. PMID 22715884.

- ^ Wichmann C, Moser T (July 2015). "Relating structure and function of inner hair cell ribbon synapses". Cell and Tissue Research. 361 (1): 95–114. doi:10.1007/s00441-014-2102-7. PMC 4487357. PMID 25874597.

- ^ Nakagawa T (2014). "Strategies for developing novel therapeutics for sensorineural hearing loss". Frontiers in Pharmacology. 5: 206. doi:10.3389/fphar.2014.00206. PMC 4165348. PMID 25278894.

- ^ "Sensorineural Hearing Loss". HealthCentral. Retrieved 8 June 2013.

- ^ "Nutrients Prevent Noise Induced Hearing Loss". 2013-05-08. Archived from the original on 8 May 2013. Retrieved 2016-02-25.

- ^ "Sound Pharmaceuticals submits positive Phase 2 clinical trial data on SPI-1005 for the... - SEATTLE, Feb. 18, 2014 /PRNewswire/". Prnewswire.com. Retrieved 2016-02-25.

- ^ Parker MA (December 2011). "Biotechnology in the treatment of sensorineural hearing loss: foundations and future of hair cell regeneration". Journal of Speech, Language, and Hearing Research. 54 (6): 1709–31. doi:10.1044/1092-4388(2011/10-0149). PMC 3163053. PMID 21386039.

- ^ "Study Using Stem Cells to Treat Sensorineural Hearing Loss Underway". HealthyHearing. 2 February 2012. Retrieved 8 June 2013.

- ^ "Sudden Deafness Massachusetts Eye and Ear". Masseyeandear.org. Retrieved 2016-02-25.

- ^ "H91.2". ICD-10 Version:2010. apps.who.int. 2010.

- ^ Bayoumy, AB; van der Veen, EL; de Ru, JA (1 August 2018). "Assessment of Spontaneous Recovery Rates in Patients With Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss". JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery. 144 (8): 655–656. doi:10.1001/jamaoto.2018.1072. PMID 29931029.

- ^ Bennett MH, Kertesz T, Perleth M, Yeung P, Lehm JP (October 2012). "Hyperbaric oxygen for idiopathic sudden sensorineural hearing loss and tinnitus". The Cochrane Database of Systematic Reviews. 10: CD004739. doi:10.1002/14651858.CD004739.pub4. PMID 23076907.

- ^ Li, Yike (15 June 2017). "Interventions in the management of blood viscosity for idiopathic sudden sensorineural hearing loss: A meta-analysis". Journal of Health Research and Reviews. 4 (2): 50–61. doi:10.4103/jhrr.jhrr_125_16.

- ^ a b McCall AA, Swan EE, Borenstein JT, Sewell WF, Kujawa SG, McKenna MJ (April 2010). "Drug delivery for treatment of inner ear disease: current state of knowledge". Ear and Hearing. 31 (2): 156–65. doi:10.1097/AUD.0b013e3181c351f2. PMC 2836414. PMID 19952751.

- ^ Crane RA, Camilon M, Nguyen S, Meyer TA (January 2015). "Steroids for treatment of sudden sensorineural hearing loss: a meta-analysis of randomized controlled trials". The Laryngoscope. 125 (1): 209–17. doi:10.1002/lary.24834. PMID 25045896.

- ^ Suckfuell M, Lisowska G, Domka W, Kabacinska A, Morawski K, Bodlaj R, Klimak P, Kostrica R, Meyer T (September 2014). "Efficacy and safety of AM-111 in the treatment of acute sensorineural hearing loss: a double-blind, randomized, placebo-controlled phase II study". Otology & Neurotology. 35 (8): 1317–26. doi:10.1097/mao.0000000000000466. PMID 24979398.

- ^ Oishi, Naoki; Schacht, Jochen (2011). "Emerging treatments for noise-induced hearing loss". Expert Opinion on Emerging Drugs. 16 (2): 235–245. doi:10.1517/14728214.2011.552427. ISSN 1472-8214. PMC 3102156. PMID 21247358.

- ^ "Genetic Sensorineural Hearing Loss: Background, Pathophysiology, Epidemiology". 2019-11-09.

{{cite journal}}: Cite 저널은 필요로 한다.journal=(도움말) - ^ a b Antonio, Stephanie (2018-06-12). "Genetic Sensorineural Hearing Loss Clinical Presentation". Medscape.

- ^ "Welcome to the Hereditary Hearing Loss Homepage Hereditary Hearing Loss Homepage". hereditaryhearingloss.org. Retrieved 2019-12-03.

38.가자비 H, 카르고사이 A-A, 잠시디-쿠사리 M,"갑자기 감각-뇌청각 상실 환자의 비타민 D 수치 조사 및 치료에 미치는 영향" 미국 이비인후과 저널, 머리와 목의학과 고소, 2019년 11월 https://doi.org/10.1016/j.amjoto.2019.102327