촐랑기오카르시노마

Cholangiocarcinoma| 촐랑기오카르시노마 | |

|---|---|

| 기타 이름 | 담관암, 담관암[1] |

| |

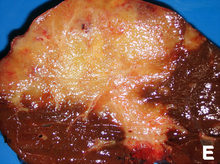

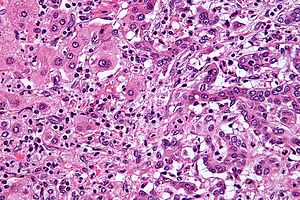

| 정상 간세포(이미지 왼쪽)에 인접한 열내장 천장각종(이미지 오른쪽)의 마이크로그래프.H&E 얼룩. | |

| 발음 | |

| 전문 | 종양학 |

| 증상 | 복통, 황색 피부, 체중 감소, 일반화된 가려움[1], 열 |

| 평상시 시작 | 70세[3] |

| 종류들 | 내열, 근위, 원위[3] |

| 위험요소 | 일차 경화성 담낭염, 궤양성 대장염, 특정 간두염 감염, 일부 선천성 간 기형[1] |

| 진단법 | 현미경으로[4] 종양을 검사하여 확인됨 |

| 치료 | 수술 절제, 화학요법, 방사선치료, 스텐트 시술, 간 이식[1] |

| 예후 | 전반적으로 가난하다[5]. |

| 빈도 | 연간 10만 명당 1~2명(서양 세계)[6] |

담즙관암으로도 알려진 촐랑기오카르시노마는 담즙관에 생기는 암의 일종이다.[2]천장각종 증상은 복통, 황색 피부, 체중 감소, 일반화된 가려움, 열이 있을 수 있다.[1]옅은 색의 대변이나 어두운 소변도 발생할 수 있다.[4]다른 담도암으로는 담낭암과 바터 암페어의 암페어가 있다.[7]

담도선염의 위험요인으로는 일차성 경화성 담관염(담관염의 염증성 질환), 궤양성 대장염, 간경변증, C형 간염, B형 간염, 특정 간두염 감염, 일부 선천성 간 기형 등이 있다.[1][3][8]그러나 대부분의 사람들은 식별할 수 있는 위험 요소를 가지고 있지 않다.[3]이 진단은 혈액검사, 의료영상촬영, 내시경검사, 때로는 외과적 탐색을 병행한 것으로 의심된다.[4]그 병은 현미경으로 종양의 세포를 검사하여 확인된다.[4]그것은 전형적으로 선각종(샘이나 뮤신을 분비하는 암이다.[3]

Cholangiocarcinoma는 일반적으로 진단에 불치병이므로 조기 발견이 이상적이다.[9][1]이러한 경우 완화 치료는 수술적 절제, 화학요법, 방사선 치료 및 스텐팅 절차를 포함할 수 있다.[1]일반적인 담즙관과 관련된 경우 약 3분의 1에서 다른 장소와 덜 흔한 경우에서 수술로 종양을 완전히 제거할 수 있다.[1]외과적 제거가 성공적인 경우에도 일반적으로 항암치료와 방사선치료가 권장된다.[1]어떤 경우에 수술은 간 이식을 포함할 수 있다.[3]수술이 성공적이어도 5년 생존율은 일반적으로 50% 미만이다.[6]

촐랑기오카르시노마는 서양에서 드물게 발생하는 것으로 추정되며, 연간 10만명당 0.5~2명꼴로 발병한다.[1][6]간핵이 흔한 동남아시아에서 발병률이 더 높다.[5]태국 일부 지역의 요금은 연간 10만 명당 60명이다.[5]그것은 일반적으로 70대에게 발생하지만, 일차 경화성 담낭염에 걸린 사람들은 종종 40대에 발생한다.[3]서구 세계의 간 내 천장각종 발병률이 증가했다.[6]

징후 및 증상

담도선염의 가장 흔한 신체적 징후는 간기능검사 이상, 황달(담즙관이 종양으로 막힐 때 발생하는 눈과 피부의 노랑화), 복통(30~50%), 일반화된 가려움(66%), 체중감량(30~50%), 발열(30~50%), 대변이나 소변 색깔 변화 등이다.[10]종양의 위치에 따라 어느 정도 증상이 달라지는데, 초열성 담관(간 바깥쪽)에 담관류 종양이 있는 사람은 황달에 걸릴 확률이 높은 반면, 간 내에 담관류 종양이 있는 사람은 황달 없이 통증을 느끼는 경우가 더 많다.[11]

콜랑기오카르시노마에 걸린 사람들의 간 기능에 대한 혈액검사에서 빌리루빈, 알칼리성 인산염, 감마 글루타밀전달효소 수치가 상승하고 비교적 정상적인 트랜스미나제 수치가 나타나는 이른바 '파괴그림'이 나타나는 경우가 많다.이러한 실험실 연구 결과는 간 실질 조직의 염증이나 감염보다는 담즙관의 폐쇄를 황달의 주요 원인으로 제시하고 있다.[12]

위험요소

비록 대부분의 사람들이 알려진 위험요인 없이 나타나지만, 천장각종 발달을 위한 많은 위험요인이 설명되어 왔다.서양 사회에서는, 대부분은 초등 경화성 담관염(PSC),(UC)[13]Epidemiologic 연구는 개발하고 담관 암종의 PSC을 가진 사람의 수명 위험 10–15%,[14]의 aut비록 주문에 응하여 있다고 주장해 와밀접하게는 궤양성 대장염과 관련된 담즙 전선관의 염증성 질환.opsy는 편지리즈는 이 인구에서 30%의 높은 비율을 발견했다.[15]

특정 기생충 간질환도 위험요인이 될 수 있다.오피소르치스 비베르리니(태국, 라오스 PDR, 베트남에서 발견됨)[16][17][18] 또는 클로노르치스 시넨시스(중국, 대만, 동부 러시아, 한국, 베트남에서 발견됨)[19][20]와의 식민지화는 콜랑기오카르시노마의 발달과 관련이 있다.날것과 덜 익은 음식의 섭취를 억제하기 위한 통제 프로그램(통합 오피소치아 통제 프로그램)이 일부 국가에서 천장각종 발생률을 줄이는 데 성공했다.[21]바이러스성 간염(예: B형 간염 또는 C형 간염)[22][23][24]의 형태든 알코올성 간질환이든, 아니면 다른 원인에 의한 간경변증이든 만성 간질환을 앓고 있는 사람은 담낭이카르시노마의 위험성이 현저히 높아진다.[25][26]HIV 감염은 HIV 자체 또는 다른 상관관계 및 교란요인(예: C형 간염)이 연관성에 책임이 있는지는 불분명하지만 한 연구에서 천장각종 잠재적 위험요인으로 확인되기도 했다.[25]

헬리코박터빌리스균과 헬리코박터 간균종 감염은 담도암을 유발할 수 있다.[27]

카롤리병(Caroli병, 5개의 특정 유형의 인정된 콜레도치칼 낭종)과 같은 선천성 간 이상은 약 15%의 평생 위험과 연관되어 왔다.[28][29]희귀 유전성 질환인 린치 증후군 2세와 담도 유두종도 담도선염과 관련이 있는 것으로 나타났다.[30][31]담석의 존재는 담석(철석)과 뚜렷이 연관되어 있지 않다.그러나 서양에서는 드물지만 아시아 일부에서 흔히 볼 수 있는 발열성 돌(간석증이라 한다)은 천장각종과 강하게 연관되어 왔다.[32][33][34]방사선 조영제로 사용된 이산화 토륨의 일종인 소로트라스트에 대한 노출은 노출 후 30~40년이 지난 시점까지 천장각종 발병과 관련이 있다.소로트라스트는 발암성 때문에 1950년대 미국에서 사용이 금지되었다.[35][36][37]

병리학

촐랑기오카르시노마는 간 내부 또는 외부의 담즙관의 모든 부위에 영향을 미칠 수 있다.간 내 담즙관에서 발생하는 종양을 내열이라고 하며, 간 바깥쪽의 담즙에서 발생하는 종양을 과열이라고 하며, 담즙이 간을 빠져나가는 부위에서 발생하는 종양을 간내열이라고 한다.왼쪽과 오른쪽 간관이 만나 공통 간관을 형성하는 접합부에서 발생하는 담낭이오카르신종을 클라츠킨 종양이라고 할 수 있다.[38]

담도에 줄지어 있는 상피세포의 선상피세포의 조직학적, 분자적 특징을 가진 것으로 알려져 있지만, 실제 기원의 세포는 알 수 없다.최근의 증거는 1차 종양을 생성하는 최초의 변형된 세포가 전지전능한 간 줄기세포에서 발생할 수 있다는 것을 시사했다.[39][40][41]촐랑기오카르시노마는 초기 과대증상과 메타폴라화에서부터 이형화증을 거쳐 프랭크암에 이르기까지 일련의 단계를 거쳐 대장암 발병에서 볼 수 있는 것과 유사한 과정을 거쳐 발병하는 것으로 생각된다.[42]만성 염증과 담즙관의 방해, 그리고 그로 인한 담즙의 흐름이 이러한 진행에 영향을 미치는 것으로 생각된다.[42][43][44]

역사학적으로, cholangiocarcinomas는 미분화에서 잘 분화된 것까지 다양할 수 있다.그들은 종종 활발한 섬유성 또는 탈가소성 조직 반응에 의해 둘러싸인다. 광범위한 섬유화 현상이 있는 곳에서는 정상 반응성 상피와 잘 구별되는 단앙지오카르시노마를 구별하는 것이 어려울 수 있다.사이토케라틴, 카르시노엠브릴리온 항원, 뮤신 등에 대한 얼룩이 진단에 도움이 될 수 있지만 악성 담도조직과 구별할 수 있는 완전히 특정한 면역항화학적 얼룩은 없다.[45]대부분의 종양(>90%)은 아데노카르시노마스다.[46]

진단

혈액검사

스스로 천장경화종을 진단할 수 있는 구체적인 혈액검사는 없다.CEA(Carcinoembryonic Angyton, CEA)와 CA19-9의 혈청 수준은 종종 높아지지만 일반 선별 도구로 사용될 만큼 민감하거나 구체적이지 않다.단, 천장각종 의심 진단을 지원하는 데 영상 방법과 함께 유용할 수 있다.[47]

복부 영상촬영

간과 담도나무의 초음파는 폐쇄성 황달이 의심되는 사람들에게 초기 영상 촬영 양식으로 자주 사용된다.[48][49]초음파는 폐색 및 관성 팽창을 확인할 수 있으며, 경우에 따라서는 천장경화종을 진단하기에 충분할 수 있다.[50]컴퓨터단층촬영(CT)도 천장각종 진단에 중요한 역할을 할 수 있다.[51][52][53]

담도나무 영상화

복부 영상촬영은 담즙관의 직접적인 영상촬영이 필요한 경우가 많다.위내시경 전문의나 특수훈련을 받은 외과의사가 수행하는 내시경 소견술인 내시경역천장항식술(ERCP)이 이를 위해 널리 활용되고 있다.ERCP는 수반되는 위험을 수반하는 침습적 절차지만, 그 장점은 생체검사를 획득하고 담도폐쇄를 완화하기 위해 스텐트를 설치하거나 다른 개입을 수행하는 것이다.[12]내시경 초음파도 ERCP 시 수행이 가능하며, 조직검사 정확도를 높이고 림프절 침입 및 운전가능성에 대한 정보를 산출할 수 있다.[54]ERCP의 대안으로 경피성 경피성 천장혈관 조영술(PTC)을 활용할 수 있다.자기공명 cholangiopancreatography(MRCP)는 ERCP에 대한 비침습적 대안이다.[55][56][57]일부 저자들은 담도암 진단에서 MRCP가 ERCP를 대체해야 한다고 제안했는데, 이는 종양을 보다 정확하게 정의하고 ERCP의 위험을 피할 수 있기 때문이다.[58][59][60]

수술

적절한 생체실험을 얻고 한 사람에게 정확한 대장경화종을 투여하기 위해서는 외과적 탐구가 필요할 수 있다.복강경 검사는 스테이징 목적으로 사용될 수 있으며 일부 사람들에게 개복술과 같은 좀 더 침습적인 수술의 필요성을 피할 수 있다.[61][62]

병리학

역사학적으로, 콜랑기오카르시노마스는 적당히 분화된 아데노카르시노마스에 대해 고전적으로 잘 알려져 있다.면역항진화학은 진단에 유용하며 간세포암과 다른 위장종양의 전이 등을 구별하는 데 사용될 수 있다.[63]세포학적 스크래핑은 종종 불분명한 경우가 많은데,[64] 이러한 종양들은 일반적으로 탈가소성 스트로마를 가지고 있기 때문에, 따라서 스크래핑과 함께 진단 종양 세포를 방출하지 않는다.

스테이징

담낭이오카르시노마(예: 비스무트, 블럼가르트, 미국암공동위원회)에 대한 적어도 3개의 준비체계가 있지만 생존을 예측하는 데 유용한 것은 하나도 없는 것으로 나타났다.[65]가장 중요한 스테이징 문제는 종양을 수술로 제거할 수 있는지, 아니면 수술적 치료가 성공하기에는 너무 진전된 것인지 여부다.종종 이러한 결정은 수술 당시에만 내릴 수 있다.[12]

운전가능성에 대한 일반적인 지침은 다음과 같다.[66][67]

치료

모든 종양을 완전히 절제할 수 있지 않는 한(외과적으로 잘라내기) 철앙지오카르시노마는 불치병이고 급속도로 치명적인 질병으로 간주된다.대부분의 경우 수술 중에만 종양의 운전가능성을 평가할 수 있기 때문에 이미 종양이 운전불가능하다는 명확한 징후가 없는 한 대다수의 사람들이 탐색수술을 받는다.[68][12]그러나 메이요 클리닉은 초기 담관암을 간 이식으로 치료하는 데 프로토콜화된 접근법과 엄격한 선택 기준을 사용하여 상당한 성공을 거두고 있다고 보고했다.[69]

간 이식에 따른 보조요법은 특정 치료가 불가능한 경우를 치료하는 역할을 할 수 있다.[70]동맥경화(TACE), 동맥경화(TARE), 절제요법을 포함한 위치요법은 외과적 대상자가 아닌 사람에게 완화 또는 잠재적 치료법을 제공하기 위해 열간내 변종인 천장각종에서 역할을 한다.[71]

보조 화학 요법과 방사선 요법

수술로 종양을 제거할 수 있다면 수술 후 보조 항암치료나 방사선치료를 받아 치료 가능성을 높일 수 있다.조직 여유도가 음수인 경우(즉, 종양이 완전히 제거된 경우), 보조 요법은 불확실한 유익성을 갖는다.이[72][73] 설정에서[11][74][75] 양성과 음의 결과는 모두 보조 방사선 치료로 보고되었으며, 2007년 3월 현재 어떠한 사전 무작위 제어 시험도 수행되지 않았다.보조 화학요법은 종양을 완전히 절제한 사람들에게 효과가 없는 것으로 보인다.[76]이 환경에서 복합 항암치료의 역할은 불분명하다.단, 종양 조직 여유도가 양성으로 수술로 종양이 완전히 제거되지 않았음을 나타내는 경우에는 이용 가능한 데이터를 바탕으로 방사선 치료와 가능한 화학요법을 병행하는 것이 일반적으로 권장된다.[77][78]

고질병 치료

대다수의 천장각종 환자는 방사선치료를 받든 안 받든 간에 일반적으로 완화의 화학요법으로 치료되는 수술불가능한 (절제불능[79]) 질병으로 나타난다.화학요법은 수술불가능한 천장각종 환자의 삶의 질을 향상시키고 생존을 연장하기 위한 무작위 통제 실험에서 입증되었다.[80]일반적으로 사용되는 단일 화학요법 요법은 없으며, 가능한 경우 임상시험에 등록하는 것이 권장되는 경우가 많다.[78]천장각종 치료에 사용되는 화학요법에는 레우코보린을 첨가한 5플루오루라실,[81] 단일제제로서의 젬시타빈,[82] 또는 젬시타빈 플러스 시스플라틴,[83] 이리노테칸 [84]또는 케이프시타빈이 포함된다.[85]한 소규모 시범연구는 치낭균이 발달한 사람들에게서 티로신 키나제 억제제 에로티닙의 가능한 편익을 제시했다.[86]방사선 치료는 절제된 초치열성 천장경화종을 가진 사람들의 생존을 연장시키는 것으로 보이며,[87] 이를 절개할 수 없는 천장경화종에 사용했다는 소수의 보고들은 생존이 개선된 것으로 보이지만 숫자는 적다.[6]

인피그라티닙(Trueltiq)은 2021년 5월 미국에서 의료용으로 승인된 섬유블라스트 성장인자 수용체(FGFR)의 티로신 키나제 억제제다.[88]FGFR2 융접 또는 재배열을 포함하는 이전에 국소적으로 진보하거나 전이성 대장경화성 장염으로 치료된 사람들을 치료하기 위해 표시된다.[88]

페미가티닙(Pemagatinib, Pemazyre)은 섬유질 성장인자 수용체 2(FGFR2)의 키나아제 억제제로 2020년 4월 미국에서 의료용으로 승인된 물질이다.[89]FDA 승인 테스트에서 검출된 섬유성 성장 인자 수용체 2(FGFR2) 융접 또는 기타 재배열을 통해 이전에 치료되었거나 국소적으로 발달하거나 전이성 담낭이 있는 성인을 치료하기 위해 표시된다.

Ivodesinib (Tibsovo)는 이산화수소효소 1의 작은 분자 억제제다.FDA는 2021년 8월 FDA 승인 테스트에서 이소시트레이트 탈수소효소-1(IDH1) 돌연변이가 있는 이전에 치료받거나 국지적으로 발달하거나 전이성 철안오카르시노마를 가진 성인을 대상으로 이보시데닙을 승인했다.[90]

더발루맵(Imfinji)은 면역세포 표면에서 PD-L1 단백질을 차단해 면역체계가 종양세포를 인식하고 공격할 수 있도록 하는 면역 체크포인트 억제제다.3단계 임상시험에서 더발루맵은 고도 담도암 환자만을 위한 1차 치료로서 전반적인 생존과 진행 없는 생존 대 화학요법에서 통계적으로 유의미하고 임상적으로 의미 있는 개선을 보였다.[91]

예후

외과적 절제술은 천장경화종에서 치료할 수 있는 유일한 가능성을 제공한다.회복 불가능한 경우 원위 림프절에 전이가 나타나 질병이 운전불가능할 경우 5년 생존율이 0%,[92] 일반적으로 5% 미만이다.[93]전이성 질환을 가진 사람들의 전반적인 평균 생존 기간은 6개월 미만이다.[94]

수술의 경우 종양의 위치 및 종양을 완전히 제거할 수 있는지, 아니면 부분적으로만 제거할 수 있는지에 따라 치료 확률이 달라진다.원위 담즙관(공통 담즙관에서 발생하는 것)은 일반적으로 위플 시술로 외과적으로 치료된다. 한 시리즈에서 림프절에 관여하지 않은 사람의 경우 5년 생존율이 54%라고 보고되었지만, 장기 생존율은 15~25%에 이른다.[95]내열성 담낭이오카르시노마스(간 내 담즙관에서 발생하는 것)는 대개 부분 간 절제술로 치료한다.다양한 시리즈가 수술 후 생존 추정치를 22~66%까지 보고했으며, 결과는 림프절의 관여와 수술의 완전성에 따라 달라질 수 있다.[96]Perihilar choliangiocarcinomas (담즙 도관이 간을 빠져나가는 곳에서 발생하는 것)는 작동가능성이 가장 낮다.수술이 가능할 때, 그들은 일반적으로 담낭과 잠재적으로 간의 일부를 제거하는 것을 포함하여 공격적인 접근으로 치료된다.운전가능한 페리힐러 종양이 있는 환자들의 경우 보고된 5년 생존율은 20~50%[97]이다.

이 예후는 일차성 경화성 담낭염에 걸린 사람들에게 더 심할 수 있는데, 이는 이 암이 진전될 때까지 발견되지 않기 때문일 가능성이 높다.[15][98]일부 증거는 보다 공격적인 수술적 접근과 보조 치료로 결과가 개선되고 있을 수 있음을 시사한다.[99]

역학

| 나라 | IC(남/여) | EC(남자/여자) |

|---|---|---|

| 미국 | 0.60/0.43 | 0.70/0.87 |

| 일본. | 0.23/0.10 | 5.87/5.20 |

| 호주. | 0.70/0.53 | 0.90/1.23 |

| 잉글랜드/왈레스 | 0.83/0.63 | 0.43/0.60 |

| 스코틀랜드 | 1.17/1.00 | 0.60/0.73 |

| 프랑스. | 0.27/0.20 | 1.20/1.37 |

| 이탈리아 | 0.13/0.13 | 2.10/2.60 |

콜랑기오카르시노마는 비교적 희귀한 암이다. 미국에서는 매년 약 2,000에서 3,000명의 새로운 암이 진단되어 연간 10만 명당 1-2명의 발병률을 기록하고 있다.[101]부검 결과 0.01%[79][102]에서 0.46%의 유행이 보고되었다.아시아에서는 만성적인 기생충 감염으로 인한 천장각종 유행이 증가하고 있다.천장각종 발병률은 연령에 따라 증가하며, 이 병은 여성보다 남성에게 약간 더 흔하다(아마도 주요 위험인자인 1차 경화 천장염의 비율이 더 높기 때문일 것이다).[46]1차 경화성 담낭염을 앓고 있는 사람들의 담낭각종 유병률은 부검 연구에 따르면 30%에 달할 수 있다.[15]

여러 연구에서 자궁내 담낭이오카르시노마 발생률이 꾸준히 증가하고 있다는 것이 입증되었다. 북미, 유럽, 아시아, 호주에서 증가가 관찰되었다.[103]천장각종 발생이 증가하는 이유는 분명하지 않다; 개선된 진단방법은 부분적으로 책임이 있을 수 있지만, HIV 감염과 같은 천장각종의 잠재적 위험요인의 유병률 또한 이 기간 동안 증가하고 있다.[25]

참조

- ^ a b c d e f g h i j k "Bile Duct Cancer (Cholangiocarcinoma) Treatment". National Cancer Institute. 23 September 2020. Retrieved 29 May 2021.

- ^ a b "cholangiocarcinoma". National Cancer Institute. 2 February 2011. Retrieved 21 January 2019.

- ^ a b c d e f g Razumilava N, Gores GJ (June 2014). "Cholangiocarcinoma". Lancet. 383 (9935): 2168–79. doi:10.1016/S0140-6736(13)61903-0. PMC 4069226. PMID 24581682.

- ^ a b c d "Bile Duct Cancer (Cholangiocarcinoma)". National Cancer Institute. 5 July 2018. Retrieved 21 January 2019.

- ^ a b c Bosman, Frank T. (2014). "Chapter 5.6: Liver cancer". In Stewart, Bernard W.; Wild, Christopher P (eds.). World Cancer Report (PDF). the International Agency for Research on Cancer, World Health Organization. pp. 403–12. ISBN 978-92-832-0443-5.

- ^ a b c d e Bridgewater JA, Goodman KA, Kalyan A, Mulcahy MF (2016). "Biliary Tract Cancer: Epidemiology, Radiotherapy, and Molecular Profiling". American Society of Clinical Oncology Educational Book. American Society of Clinical Oncology. Annual Meeting. 35 (36): e194-203. doi:10.1200/EDBK_160831. PMID 27249723.

- ^ Benavides M, Antón A, Gallego J, Gómez MA, Jiménez-Gordo A, La Casta A, et al. (December 2015). "Biliary tract cancers: SEOM clinical guidelines". Clinical & Translational Oncology. 17 (12): 982–7. doi:10.1007/s12094-015-1436-2. PMC 4689747. PMID 26607930.

- ^ Steele JA, Richter CH, Echaubard P, Saenna P, Stout V, Sithithaworn P, et al. (May 2018). "Thinking beyond Opisthorchis viverrini for risk of cholangiocarcinoma in the lower Mekong region: a systematic review and meta-analysis". Infectious Diseases of Poverty. 7 (1): 44. doi:10.1186/s40249-018-0434-3. PMC 5956617. PMID 29769113.

- ^ 장 T, 장 S, 진 C 등.천랑기오타 환자의 진단 효과를 향상시키는 Gut Microbiota에 기초한 예측 모델세포 및 감염 미생물학의 프론티어.2021 ;11:751795.DOI: 10.3389/fcimb.2021.751795.PMID 34888258; PMCID: PMC8650695.

- ^ Nagorney DM, Donohue JH, Farnell MB, Schleck CD, Ilstrup DM (August 1993). "Outcomes after curative resections of cholangiocarcinoma". Archives of Surgery. 128 (8): 871–7, discussion 877–9. doi:10.1001/archsurg.1993.01420200045008. PMID 8393652.

- ^ a b Nakeeb A, Pitt HA, Sohn TA, Coleman J, Abrams RA, Piantadosi S, et al. (October 1996). "Cholangiocarcinoma. A spectrum of intrahepatic, perihilar, and distal tumors". Annals of Surgery. 224 (4): 463–73, discussion 473–5. doi:10.1097/00000658-199610000-00005. PMC 1235406. PMID 8857851.

- ^ a b c d Mark Feldman; Lawrence S. Friedman; Lawrence J. Brandt, eds. (21 July 2006). Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease (8th ed.). Saunders. pp. 1493–6. ISBN 978-1-4160-0245-1.

- ^ Chapman RW (1999). "Risk factors for biliary tract carcinogenesis". Annals of Oncology. 10 (Suppl 4): 308–11. doi:10.1023/A:1008313809752. PMID 10436847.

- ^ 일차 경화성 담낭염 환자에서 담낭각종 발병률을 다룬 역학 연구는 다음을 포함한다.

- Bergquist A, Ekbom A, Olsson R, Kornfeldt D, Lööf L, Danielsson A, et al. (March 2002). "Hepatic and extrahepatic malignancies in primary sclerosing cholangitis". Journal of Hepatology. 36 (3): 321–7. doi:10.1016/S0168-8278(01)00288-4. PMID 11867174.

- Bergquist A, Glaumann H, Persson B, Broomé U (February 1998). "Risk factors and clinical presentation of hepatobiliary carcinoma in patients with primary sclerosing cholangitis: a case-control study". Hepatology. 27 (2): 311–6. doi:10.1002/hep.510270201. PMID 9462625.

- Burak K, Angulo P, Pasha TM, Egan K, Petz J, Lindor KD (March 2004). "Incidence and risk factors for cholangiocarcinoma in primary sclerosing cholangitis". American Journal of Gastroenterology. 99 (3): 523–6. PMID 15056096.

- ^ a b c Rosen CB, Nagorney DM, Wiesner RH, Coffey RJ, LaRusso NF (January 1991). "Cholangiocarcinoma complicating primary sclerosing cholangitis". Annals of Surgery. 213 (1): 21–5. doi:10.1097/00000658-199101000-00004. PMC 1358305. PMID 1845927.

- ^ Watanapa P, Watanapa WB (August 2002). "Liver fluke-associated cholangiocarcinoma". British Journal of Surgery. 89 (8): 962–70. doi:10.1046/j.1365-2168.2002.02143.x. PMID 12153620. S2CID 5606131.

- ^ Sripa B, Kaewkes S, Sithithaworn P, Mairiang E, Laha T, Smout M, et al. (July 2007). "Liver fluke induces cholangiocarcinoma". PLOS Medicine. 4 (7): e201. doi:10.1371/journal.pmed.0040201. PMC 1913093. PMID 17622191.

- ^ Sripa B, Kaewkes S, Intapan PM, Maleewong W, Brindley PJ (2010). Food-borne trematodiases in Southeast Asia epidemiology, pathology, clinical manifestation and control. Advances in Parasitology. Vol. 72. pp. 305–50. doi:10.1016/S0065-308X(10)72011-X. ISBN 9780123815132. PMID 20624536.

- ^ Rustagi T, Dasanu CA (June 2012). "Risk factors for gallbladder cancer and cholangiocarcinoma: similarities, differences and updates". Journal of Gastrointestinal Cancer. 43 (2): 137–47. doi:10.1007/s12029-011-9284-y. PMID 21597894. S2CID 31590872.

- ^ Hong ST, Fang Y (March 2012). "Clonorchis sinensis and clonorchiasis, an update". Parasitology International. 61 (1): 17–24. doi:10.1016/j.parint.2011.06.007. PMID 21741496.

- ^ Sripa B, Tangkawattana S, Sangnikul T (August 2017). "The Lawa model: A sustainable, integrated opisthorchiasis control program using the EcoHealth approach in the Lawa Lake region of Thailand". Parasitology International. 66 (4): 346–354. doi:10.1016/j.parint.2016.11.013. PMC 5443708. PMID 27890720.

- ^ Kobayashi M, Ikeda K, Saitoh S, Suzuki F, Tsubota A, Suzuki Y, et al. (June 2000). "Incidence of primary cholangiocellular carcinoma of the liver in Japanese patients with hepatitis C virus-related cirrhosis". Cancer. 88 (11): 2471–7. doi:10.1002/1097-0142(20000601)88:11<2471::AID-CNCR7>3.0.CO;2-T. PMID 10861422.

- ^ Yamamoto S, Kubo S, Hai S, Uenishi T, Yamamoto T, Shuto T, et al. (July 2004). "Hepatitis C virus infection as a likely etiology of intrahepatic cholangiocarcinoma". Cancer Science. 95 (7): 592–5. doi:10.1111/j.1349-7006.2004.tb02492.x. PMID 15245596.

- ^ Lu H, Ye MQ, Thung SN, Dash S, Gerber MA (December 2000). "Detection of hepatitis C virus RNA sequences in cholangiocarcinomas in Chinese and American patients". Chinese Medical Journal. 113 (12): 1138–41. PMID 11776153.

- ^ a b c Shaib YH, El-Serag HB, Davila JA, Morgan R, McGlynn KA (March 2005). "Risk factors of intrahepatic cholangiocarcinoma in the United States: a case-control study". Gastroenterology. 128 (3): 620–6. doi:10.1053/j.gastro.2004.12.048. PMID 15765398.

- ^ Sorensen HT, Friis S, Olsen JH, Thulstrup AM, Mellemkjaer L, Linet M, et al. (October 1998). "Risk of liver and other types of cancer in patients with cirrhosis: a nationwide cohort study in Denmark". Hepatology. 28 (4): 921–5. doi:10.1002/hep.510280404. PMID 9755226. S2CID 72842845.

- ^ Chang AH, Parsonnet J (October 2010). "Role of bacteria in oncogenesis". Clinical Microbiology Reviews. 23 (4): 837–57. doi:10.1128/CMR.00012-10. PMC 2952975. PMID 20930075.

- ^ Lipsett PA, Pitt HA, Colombani PM, Boitnott JK, Cameron JL (November 1994). "Choledochal cyst disease. A changing pattern of presentation". Annals of Surgery. 220 (5): 644–52. doi:10.1097/00000658-199411000-00007. PMC 1234452. PMID 7979612.

- ^ Dayton MT, Longmire WP, Tompkins RK (January 1983). "Caroli's Disease: a premalignant condition?". American Journal of Surgery. 145 (1): 41–8. doi:10.1016/0002-9610(83)90164-2. PMID 6295196.

- ^ Mecklin JP, Järvinen HJ, Virolainen M (March 1992). "The association between cholangiocarcinoma and hereditary nonpolyposis colorectal carcinoma". Cancer. 69 (5): 1112–4. doi:10.1002/cncr.2820690508. PMID 1310886. S2CID 23468163.

- ^ Lee SS, Kim MH, Lee SK, Jang SJ, Song MH, Kim KP, et al. (February 2004). "Clinicopathologic review of 58 patients with biliary papillomatosis". Cancer. 100 (4): 783–93. doi:10.1002/cncr.20031. PMID 14770435.

- ^ Lee CC, Wu CY, Chen GH (September 2002). "What is the impact of coexistence of hepatolithiasis on cholangiocarcinoma?". Journal of Gastroenterology and Hepatology. 17 (9): 1015–20. doi:10.1046/j.1440-1746.2002.02779.x. PMID 12167124. S2CID 25753564.

- ^ Su CH, Shyr YM, Lui WY, P'Eng FK (July 1997). "Hepatolithiasis associated with cholangiocarcinoma". British Journal of Surgery. 84 (7): 969–73. doi:10.1002/bjs.1800840717. PMID 9240138. S2CID 29475282.

- ^ Donato F, Gelatti U, Tagger A, Favret M, Ribero ML, Callea F, et al. (December 2001). "Intrahepatic cholangiocarcinoma and hepatitis C and B virus infection, alcohol intake, and hepatolithiasis: a case-control study in Italy". Cancer Causes & Control. 12 (10): 959–64. doi:10.1023/A:1013747228572. PMID 11808716. S2CID 12117363.

- ^ Sahani D, Prasad SR, Tannabe KK, Hahn PF, Mueller PR, Saini S (2003). "Thorotrast-induced cholangiocarcinoma: case report". Abdominal Imaging. 28 (1): 72–4. doi:10.1007/s00261-001-0148-y. PMID 12483389. S2CID 23531547.

- ^ Zhu AX, Lauwers GY, Tanabe KK (2004). "Cholangiocarcinoma in association with Thorotrast exposure". Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery. 11 (6): 430–3. doi:10.1007/s00534-004-0924-5. PMID 15619021.

- ^ Lipshutz GS, Brennan TV, Warren RS (November 2002). "Thorotrast-induced liver neoplasia: a collective review". Journal of the American College of Surgeons. 195 (5): 713–8. doi:10.1016/S1072-7515(02)01287-5. PMID 12437262.

- ^ Klatskin G (February 1965). "Adenocarcinoma of the Hepatic Duct at Its Bifurcation Within The Porta Hepatis. An Unusual Tumor With Distinctive Clinical And Pathological Features". American Journal of Medicine. 38 (2): 241–56. doi:10.1016/0002-9343(65)90178-6. PMID 14256720.

- ^ Roskams T (June 2006). "Liver stem cells and their implication in hepatocellular and cholangiocarcinoma". Oncogene. 25 (27): 3818–22. doi:10.1038/sj.onc.1209558. PMID 16799623.

- ^ Liu C, Wang J, Ou QJ (November 2004). "Possible stem cell origin of human cholangiocarcinoma". World Journal of Gastroenterology. 10 (22): 3374–6. doi:10.3748/wjg.v10.i22.3374. PMC 4572317. PMID 15484322.

- ^ Sell S, Dunsford HA (June 1989). "Evidence for the stem cell origin of hepatocellular carcinoma and cholangiocarcinoma". American Journal of Pathology. 134 (6): 1347–63. PMC 1879951. PMID 2474256.

- ^ a b Sirica AE (January 2005). "Cholangiocarcinoma: molecular targeting strategies for chemoprevention and therapy". Hepatology. 41 (1): 5–15. doi:10.1002/hep.20537. PMID 15690474. S2CID 10903371.

- ^ Holzinger F, Z'graggen K, Büchler MW (1999). "Mechanisms of biliary carcinogenesis: a pathogenetic multi-stage cascade towards cholangiocarcinoma". Annals of Oncology. 10 (Suppl 4): 122–6. doi:10.1023/A:1008321710719. PMID 10436802.

- ^ Gores GJ (May 2003). "Cholangiocarcinoma: current concepts and insights". Hepatology. 37 (5): 961–9. doi:10.1053/jhep.2003.50200. PMID 12717374. S2CID 5441766.

- ^ de Groen PC, Gores GJ, LaRusso NF, Gunderson LL, Nagorney DM (October 1999). "Biliary tract cancers". New England Journal of Medicine. 341 (18): 1368–78. doi:10.1056/NEJM199910283411807. PMID 10536130.

- ^ a b Henson DE, Albores-Saavedra J, Corle D (September 1992). "Carcinoma of the extrahepatic bile ducts. Histologic types, stage of disease, grade, and survival rates". Cancer. 70 (6): 1498–501. doi:10.1002/1097-0142(19920915)70:6<1498::AID-CNCR2820700609>3.0.CO;2-C. PMID 1516001.

- ^ 일차 경화성 담낭염을 가진 환자와 그렇지 않은 환자에 대한 담낭각종(Carcinoembryonic Angyton, CA19-9)에 대한 혈청 마커의 성능에 대한 연구는 다음을 포함한다.

- Nehls O, Gregor M, Klump B (May 2004). "Serum and bile markers for cholangiocarcinoma". Seminars in Liver Disease. 24 (2): 139–54. doi:10.1055/s-2004-828891. PMID 15192787.

- Siqueira E, Schoen RE, Silverman W, Martin J, Rabinovitz M, Weissfeld JL, et al. (July 2002). "Detecting cholangiocarcinoma in patients with primary sclerosing cholangitis". Gastrointestinal Endoscopy. 56 (1): 40–7. doi:10.1067/mge.2002.125105. PMID 12085033.

- Levy C, Lymp J, Angulo P, Gores GJ, Larusso N, Lindor KD (September 2005). "The value of serum CA 19-9 in predicting cholangiocarcinomas in patients with primary sclerosing cholangitis". Digestive Diseases and Sciences. 50 (9): 1734–40. doi:10.1007/s10620-005-2927-8. PMID 16133981. S2CID 24744509.

- Patel AH, Harnois DM, Klee GG, LaRusso NF, Gores GJ (January 2000). "The utility of CA 19-9 in the diagnoses of cholangiocarcinoma in patients without primary sclerosing cholangitis". American Journal of Gastroenterology. 95 (1): 204–7. PMID 10638584.

- ^ Saini S (June 1997). "Imaging of the hepatobiliary tract". New England Journal of Medicine. 336 (26): 1889–94. doi:10.1056/NEJM199706263362607. PMID 9197218.

- ^ Sharma MP, Ahuja V (1999). "Aetiological spectrum of obstructive jaundice and diagnostic ability of ultrasonography: a clinician's perspective". Tropical Gastroenterology. 20 (4): 167–9. PMID 10769604.

- ^ Bloom CM, Langer B, Wilson SR (1999). "Role of US in the detection, characterization, and staging of cholangiocarcinoma". Radiographics. 19 (5): 1199–218. doi:10.1148/radiographics.19.5.g99se081199. PMID 10489176.

- ^ Valls C, Gumà A, Puig I, Sanchez A, Andía E, Serrano T, et al. (2000). "Intrahepatic peripheral cholangiocarcinoma: CT evaluation". Abdominal Imaging. 25 (5): 490–6. doi:10.1007/s002610000079. PMID 10931983. S2CID 12010522.

- ^ Tillich M, Mischinger HJ, Preisegger KH, Rabl H, Szolar DH (September 1998). "Multiphasic helical CT in diagnosis and staging of hilar cholangiocarcinoma". AJR. American Journal of Roentgenology. 171 (3): 651–8. doi:10.2214/ajr.171.3.9725291. PMID 9725291.

- ^ Zhang Y, Uchida M, Abe T, Nishimura H, Hayabuchi N, Nakashima Y (1999). "Intrahepatic peripheral cholangiocarcinoma: comparison of dynamic CT and dynamic MRI". Journal of Computer Assisted Tomography. 23 (5): 670–7. doi:10.1097/00004728-199909000-00004. PMID 10524843.

- ^ Sugiyama M, Hagi H, Atomi Y, Saito M (1997). "Diagnosis of portal venous invasion by pancreatobiliary carcinoma: value of endoscopic ultrasonography". Abdominal Imaging. 22 (4): 434–8. doi:10.1007/s002619900227. PMID 9157867. S2CID 19988847.

- ^ Schwartz LH, Coakley FV, Sun Y, Blumgart LH, Fong Y, Panicek DM (June 1998). "Neoplastic pancreaticobiliary duct obstruction: evaluation with breath-hold MR cholangiopancreatography". AJR. American Journal of Roentgenology. 170 (6): 1491–5. doi:10.2214/ajr.170.6.9609160. PMID 9609160.

- ^ Zidi SH, Prat F, Le Guen O, Rondeau Y, Pelletier G (January 2000). "Performance characteristics of magnetic resonance cholangiography in the staging of malignant hilar strictures". Gut. 46 (1): 103–6. doi:10.1136/gut.46.1.103. PMC 1727781. PMID 10601064.

- ^ Lee MG, Park KB, Shin YM, Yoon HK, Sung KB, Kim MH, et al. (March 2003). "Preoperative evaluation of hilar cholangiocarcinoma with contrast-enhanced three-dimensional fast imaging with steady-state precession magnetic resonance angiography: comparison with intraarterial digital subtraction angiography". World Journal of Surgery. 27 (3): 278–83. doi:10.1007/s00268-002-6701-1. PMID 12607051. S2CID 25092608.

- ^ Yeh TS, Jan YY, Tseng JH, Chiu CT, Chen TC, Hwang TL, et al. (February 2000). "Malignant perihilar biliary obstruction: magnetic resonance cholangiopancreatographic findings". American Journal of Gastroenterology. 95 (2): 432–40. PMID 10685746.

- ^ Freeman ML, Sielaff TD (2003). "A modern approach to malignant hilar biliary obstruction". Reviews in Gastroenterological Disorders. 3 (4): 187–201. PMID 14668691.

- ^ Szklaruk J, Tamm E, Charnsangavej C (October 2002). "Preoperative imaging of biliary tract cancers". Surgical Oncology Clinics of North America. 11 (4): 865–76. doi:10.1016/S1055-3207(02)00032-7. PMID 12607576.

- ^ Weber SM, DeMatteo RP, Fong Y, Blumgart LH, Jarnagin WR (March 2002). "Staging laparoscopy in patients with extrahepatic biliary carcinoma. Analysis of 100 patients". Annals of Surgery. 235 (3): 392–9. doi:10.1097/00000658-200203000-00011. PMC 1422445. PMID 11882761.

- ^ Callery MP, Strasberg SM, Doherty GM, Soper NJ, Norton JA (July 1997). "Staging laparoscopy with laparoscopic ultrasonography: optimizing resectability in hepatobiliary and pancreatic malignancy". Journal of the American College of Surgeons. 185 (1): 33–9. doi:10.1016/s1072-7515(97)00003-3. PMID 9208958.

- ^ Länger F, von Wasielewski R, Kreipe HH (July 2006). "[The importance of immunohistochemistry for the diagnosis of cholangiocarcinomas]". Der Pathologe (in German). 27 (4): 244–50. doi:10.1007/s00292-006-0836-z. PMID 16758167. S2CID 7571236.

- ^ 다윈 PE, 케네디 A.e메디컬의 콜랑기오카르시노마

- ^ Zervos EE, Osborne D, Goldin SB, Villadolid DV, Thometz DP, Durkin A, et al. (November 2005). "Stage does not predict survival after resection of hilar cholangiocarcinomas promoting an aggressive operative approach". American Journal of Surgery. 190 (5): 810–5. doi:10.1016/j.amjsurg.2005.07.025. PMID 16226963.

- ^ Tsao JI, Nimura Y, Kamiya J, Hayakawa N, Kondo S, Nagino M, et al. (August 2000). "Management of hilar cholangiocarcinoma: comparison of an American and a Japanese experience". Annals of Surgery. 232 (2): 166–74. doi:10.1097/00000658-200008000-00003. PMC 1421125. PMID 10903592.

- ^ Rajagopalan V, Daines WP, Grossbard ML, Kozuch P (June 2004). "Gallbladder and biliary tract carcinoma: A comprehensive update, Part 1". Oncology. 18 (7): 889–96. PMID 15255172.

- ^ Su CH, Tsay SH, Wu CC, Shyr YM, King KL, Lee CH, et al. (April 1996). "Factors influencing postoperative morbidity, mortality, and survival after resection for hilar cholangiocarcinoma". Annals of Surgery. 223 (4): 384–94. doi:10.1097/00000658-199604000-00007. PMC 1235134. PMID 8633917.

- ^ Rosen CB, Heimbach JK, Gores GJ (2008). "Surgery for cholangiocarcinoma: the role of liver transplantation". HPB. 10 (3): 186–9. doi:10.1080/13651820801992542. PMC 2504373. PMID 18773052.

- ^ Heimbach JK, Gores GJ, Haddock MG, Alberts SR, Pedersen R, Kremers W, et al. (December 2006). "Predictors of disease recurrence following neoadjuvant chemoradiotherapy and liver transplantation for unresectable perihilar cholangiocarcinoma". Transplantation. 82 (12): 1703–7. doi:10.1097/01.tp.0000253551.43583.d1. PMID 17198263. S2CID 25466829.

- ^ Kuhlmann JB, Blum HE (May 2013). "Locoregional therapy for cholangiocarcinoma". Current Opinion in Gastroenterology. 29 (3): 324–8. doi:10.1097/MOG.0b013e32835d9dea. PMID 23337933. S2CID 37403999.

- ^ Todoroki T, Ohara K, Kawamoto T, Koike N, Yoshida S, Kashiwagi H, et al. (February 2000). "Benefits of adjuvant radiotherapy after radical resection of locally advanced main hepatic duct carcinoma". International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics. 46 (3): 581–7. doi:10.1016/S0360-3016(99)00472-1. PMID 10701737.

- ^ Alden ME, Mohiuddin M (March 1994). "The impact of radiation dose in combined external beam and intraluminal Ir-192 brachytherapy for bile duct cancer". International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics. 28 (4): 945–51. doi:10.1016/0360-3016(94)90115-5. PMID 8138448.

- ^ González González D, Gouma DJ, Rauws EA, van Gulik TM, Bosma A, Koedooder C (1999). "Role of radiotherapy, in particular intraluminal brachytherapy, in the treatment of proximal bile duct carcinoma". Annals of Oncology. 10 (Suppl 4): 215–20. doi:10.1023/A:1008339709327. PMID 10436826.

- ^ Pitt HA, Nakeeb A, Abrams RA, Coleman J, Piantadosi S, Yeo CJ, et al. (June 1995). "Perihilar cholangiocarcinoma. Postoperative radiotherapy does not improve survival". Annals of Surgery. 221 (6): 788–97, discussion 797–8. doi:10.1097/00000658-199506000-00017. PMC 1234714. PMID 7794082.

- ^ Takada T, Amano H, Yasuda H, Nimura Y, Matsushiro T, Kato H, et al. (October 2002). "Is postoperative adjuvant chemotherapy useful for gallbladder carcinoma? A phase III multicenter prospective randomized controlled trial in patients with resected pancreaticobiliary carcinoma". Cancer. 95 (8): 1685–95. doi:10.1002/cncr.10831. PMID 12365016.

- ^ "National Comprehensive Cancer Network (NCCN) guidelines on evaluation and treatment of hepatobiliary malignancies" (PDF). Retrieved 13 March 2007.

- ^ a b "NCCN Guidelines for Patients: Gallbladder and Bile Duct Cancers; Hepatobiliary Cancers" (PDF). National Comprehensive Cancer Network. 2021. Retrieved 10 February 2021.

- ^ a b Vauthey JN, Blumgart LH (May 1994). "Recent advances in the management of cholangiocarcinomas". Seminars in Liver Disease. 14 (2): 109–14. doi:10.1055/s-2007-1007302. PMID 8047893.

- ^ Glimelius B, Hoffman K, Sjödén PO, Jacobsson G, Sellström H, Enander LK, et al. (August 1996). "Chemotherapy improves survival and quality of life in advanced pancreatic and biliary cancer". Annals of Oncology. 7 (6): 593–600. doi:10.1093/oxfordjournals.annonc.a010676. PMID 8879373.

- ^ Choi CW, Choi IK, Seo JH, Kim BS, Kim JS, Kim CD, et al. (August 2000). "Effects of 5-fluorouracil and leucovorin in the treatment of pancreatic-biliary tract adenocarcinomas". American Journal of Clinical Oncology. 23 (4): 425–8. doi:10.1097/00000421-200008000-00023. PMID 10955877.

- ^ Park JS, Oh SY, Kim SH, Kwon HC, Kim JS, Jin-Kim H, et al. (February 2005). "Single-agent gemcitabine in the treatment of advanced biliary tract cancers: a phase II study". Japanese Journal of Clinical Oncology. 35 (2): 68–73. doi:10.1093/jjco/hyi021. PMID 15709089.

- ^ Giuliani F, Gebbia V, Maiello E, Borsellino N, Bajardi E, Colucci G (June 2006). "Gemcitabine and cisplatin for inoperable and/or metastatic biliary tree carcinomas: a multicenter phase II study of the Gruppo Oncologico dell'Italia Meridionale (GOIM)". Annals of Oncology. 17 (Suppl 7): vii73–7. doi:10.1093/annonc/mdl956. PMID 16760299.

- ^ Bhargava P, Jani CR, Savarese DM, O'Donnell JL, Stuart KE, Rocha Lima CM (September 2003). "Gemcitabine and irinotecan in locally advanced or metastatic biliary cancer: preliminary report". Oncology. 17 (9 Suppl 8): 23–6. PMID 14569844.

- ^ Knox JJ, Hedley D, Oza A, Feld R, Siu LL, Chen E, et al. (April 2005). "Combining gemcitabine and capecitabine in patients with advanced biliary cancer: a phase II trial". Journal of Clinical Oncology. 23 (10): 2332–8. doi:10.1200/JCO.2005.51.008. PMID 15800324.

- ^ Philip PA, Mahoney MR, Allmer C, Thomas J, Pitot HC, Kim G, et al. (July 2006). "Phase II study of erlotinib in patients with advanced biliary cancer". Journal of Clinical Oncology. 24 (19): 3069–74. doi:10.1200/JCO.2005.05.3579. PMID 16809731.

- ^ Bonet Beltrán M, Allal AS, Gich I, et al. (2012). "Is adjuvant radiotherapy needed after curative resection of extrahepatic biliary tract cancers? A systematic review with a meta-analysis of observational studies". Cancer Treat Rev. 38 (2): 111–119. doi:10.1016/j.ctrv.2011.05.003. PMID 21652148.

- ^ a b "BridgeBio Pharma's Affiliate QED Therapeutics and Partner Helsinn Group Announce FDA Approval of Truseltiq (infigratinib) for Patients with Cholangiocarcinoma" (Press release). BridgeBio Pharma. 28 May 2021. Retrieved 28 May 2021 – via GlobeNewswire.

- ^ "Pemazyre Prescribing Information" (PDF). Food and Drug Administration. 2020. Archived (PDF) from the original on 20 July 2020. Retrieved 5 March 2022.

- ^ Research, Center for Drug Evaluation and (1 February 2022). "FDA approves ivosidenib for advanced or metastatic cholangiocarcinoma". FDA.

- ^ "Imfinzi plus chemotherapy reduced risk of death by 20% in 1st-line advanced biliary tract cancer". www.astrazeneca.com. Retrieved 5 March 2022.

- ^ Yamamoto M, Takasaki K, Yoshikawa T (March 1999). "Lymph node metastasis in intrahepatic cholangiocarcinoma". Japanese Journal of Clinical Oncology. 29 (3): 147–50. doi:10.1093/jjco/29.3.147. PMID 10225697.

- ^ Farley DR, Weaver AL, Nagorney DM (May 1995). "'Natural history' of unresected cholangiocarcinoma: patient outcome after noncurative intervention". Mayo Clinic Proceedings. 70 (5): 425–9. doi:10.4065/70.5.425. PMID 7537346.

- ^ Grove MK, Hermann RE, Vogt DP, Broughan TA (April 1991). "Role of radiation after operative palliation in cancer of the proximal bile ducts". American Journal of Surgery. 161 (4): 454–8. doi:10.1016/0002-9610(91)91111-U. PMID 1709795.

- ^ 원위대장경피종에서 수술 결과에 대한 연구는 다음을 포함한다.

- Nakeeb A, Pitt HA, Sohn TA, Coleman J, Abrams RA, Piantadosi S, et al. (October 1996). "Cholangiocarcinoma. A spectrum of intrahepatic, perihilar, and distal tumors". Annals of Surgery. 224 (4): 463–73, discussion 473–5. doi:10.1097/00000658-199610000-00005. PMC 1235406. PMID 8857851.

- Jang JY, Kim SW, Park DJ, Ahn YJ, Yoon YS, Choi MG, et al. (January 2005). "Actual long-term outcome of extrahepatic bile duct cancer after surgical resection". Annals of Surgery. 241 (1): 77–84. doi:10.1097/01.sla.0000150166.94732.88. PMC 1356849. PMID 15621994.

- Bortolasi L, Burgart LJ, Tsiotos GG, Luque-De León E, Sarr MG (2000). "Adenocarcinoma of the distal bile duct. A clinicopathologic outcome analysis after curative resection". Digestive Surgery. 17 (1): 36–41. doi:10.1159/000018798. PMID 10720830. S2CID 23190342.

- Fong Y, Blumgart LH, Lin E, Fortner JG, Brennan MF (December 1996). "Outcome of treatment for distal bile duct cancer". British Journal of Surgery. 83 (12): 1712–5. doi:10.1002/bjs.1800831217. PMID 9038548. S2CID 30172073.

- ^ 자궁내 담낭각종에서의 결과에 대한 연구는 다음을 포함한다.

- Nakeeb A, Pitt HA, Sohn TA, Coleman J, Abrams RA, Piantadosi S, et al. (October 1996). "Cholangiocarcinoma. A spectrum of intrahepatic, perihilar, and distal tumors". Annals of Surgery. 224 (4): 463–73, discussion 473–5. doi:10.1097/00000658-199610000-00005. PMC 1235406. PMID 8857851.

- Lieser MJ, Barry MK, Rowland C, Ilstrup DM, Nagorney DM (1998). "Surgical management of intrahepatic cholangiocarcinoma: a 31-year experience". Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery. 5 (1): 41–7. doi:10.1007/PL00009949. PMID 9683753.

- Valverde A, Bonhomme N, Farges O, Sauvanet A, Flejou JF, Belghiti J (1999). "Resection of intrahepatic cholangiocarcinoma: a Western experience". Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery. 6 (2): 122–7. doi:10.1007/s005340050094. PMID 10398898.

- Nakagohri T, Asano T, Kinoshita H, Kenmochi T, Urashima T, Miura F, et al. (March 2003). "Aggressive surgical resection for hilar-invasive and peripheral intrahepatic cholangiocarcinoma". World Journal of Surgery. 27 (3): 289–93. doi:10.1007/s00268-002-6696-7. PMID 12607053. S2CID 25358444.

- Weber SM, Jarnagin WR, Klimstra D, DeMatteo RP, Fong Y, Blumgart LH (October 2001). "Intrahepatic cholangiocarcinoma: resectability, recurrence pattern, and outcomes". Journal of the American College of Surgeons. 193 (4): 384–91. doi:10.1016/S1072-7515(01)01016-X. PMID 11584966.

- ^ Perihilar cholangiocarcinoma의 수술 후 생존 추정치는 다음을 포함한다.

- Burke EC, Jarnagin WR, Hochwald SN, Pisters PW, Fong Y, Blumgart LH (September 1998). "Hilar Cholangiocarcinoma: patterns of spread, the importance of hepatic resection for curative operation, and a presurgical clinical staging system". Annals of Surgery. 228 (3): 385–94. doi:10.1097/00000658-199809000-00011. PMC 1191497. PMID 9742921.

- Tsao JI, Nimura Y, Kamiya J, Hayakawa N, Kondo S, Nagino M, et al. (August 2000). "Management of hilar cholangiocarcinoma: comparison of an American and a Japanese experience". Annals of Surgery. 232 (2): 166–74. doi:10.1097/00000658-200008000-00003. PMC 1421125. PMID 10903592.

- Chamberlain RS, Blumgart LH (2000). "Hilar cholangiocarcinoma: a review and commentary". Annals of Surgical Oncology. 7 (1): 55–66. doi:10.1007/s10434-000-0055-4. PMID 10674450. S2CID 19569428.

- Washburn WK, Lewis WD, Jenkins RL (March 1995). "Aggressive surgical resection for cholangiocarcinoma". Archives of Surgery. 130 (3): 270–6. doi:10.1001/archsurg.1995.01430030040006. PMID 7534059.

- Nagino M, Nimura Y, Kamiya J, Kanai M, Uesaka K, Hayakawa N, et al. (1998). "Segmental liver resections for hilar cholangiocarcinoma". Hepato-Gastroenterology. 45 (19): 7–13. PMID 9496478.

- Rea DJ, Munoz-Juarez M, Farnell MB, Donohue JH, Que FG, Crownhart B, et al. (May 2004). "Major hepatic resection for hilar cholangiocarcinoma: analysis of 46 patients". Archives of Surgery. 139 (5): 514–23, discussion 523–5. doi:10.1001/archsurg.139.5.514. PMID 15136352.

- Launois B, Reding R, Lebeau G, Buard JL (2000). "Surgery for hilar cholangiocarcinoma: French experience in a collective survey of 552 extrahepatic bile duct cancers". Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery. 7 (2): 128–34. doi:10.1007/s005340050166. PMID 10982604.

- ^ Kaya M, de Groen PC, Angulo P, Nagorney DM, Gunderson LL, Gores GJ, et al. (April 2001). "Treatment of cholangiocarcinoma complicating primary sclerosing cholangitis: the Mayo Clinic experience". American Journal of Gastroenterology. 96 (4): 1164–9. PMID 11316165.

- ^ Nakeeb A, Tran KQ, Black MJ, Erickson BA, Ritch PS, Quebbeman EJ, et al. (October 2002). "Improved survival in resected biliary malignancies". Surgery. 132 (4): 555–63, discission 563–4. doi:10.1067/msy.2002.127555. PMID 12407338.

- ^ Khan SA, Taylor-Robinson SD, Toledano MB, Beck A, Elliott P, Thomas HC (December 2002). "Changing international trends in mortality rates for liver, biliary and pancreatic tumours". Journal of Hepatology. 37 (6): 806–13. doi:10.1016/S0168-8278(02)00297-0. PMID 12445422.

- ^ Landis SH, Murray T, Bolden S, Wingo PA (1998). "Cancer statistics, 1998". CA: A Cancer Journal for Clinicians. 48 (1): 6–29. doi:10.3322/canjclin.48.1.6. PMID 9449931.

- ^ 암 통계 홈 페이지 - 국립 암 연구소

- ^ 다수의 독립적인 연구는 전 세계적으로 천장각종 발병률이 꾸준히 증가하고 있다는 것을 입증했다.관련 저널 기사에는 다음이 포함된다.

- Patel T (May 2002). "Worldwide trends in mortality from biliary tract malignancies". BMC Cancer. 2: 10. doi:10.1186/1471-2407-2-10. PMC 113759. PMID 11991810.

- Patel T (June 2001). "Increasing incidence and mortality of primary intrahepatic cholangiocarcinoma in the United States". Hepatology. 33 (6): 1353–7. doi:10.1053/jhep.2001.25087. PMID 11391522. S2CID 23115927.

- Shaib YH, Davila JA, McGlynn K, El-Serag HB (March 2004). "Rising incidence of intrahepatic cholangiocarcinoma in the United States: a true increase?". Journal of Hepatology. 40 (3): 472–7. doi:10.1016/j.jhep.2003.11.030. PMID 15123362.

- West J, Wood H, Logan RF, Quinn M, Aithal GP (June 2006). "Trends in the incidence of primary liver and biliary tract cancers in England and Wales 1971-2001". British Journal of Cancer. 94 (11): 1751–8. doi:10.1038/sj.bjc.6603127. PMC 2361300. PMID 16736026.

- Khan SA, Taylor-Robinson SD, Toledano MB, Beck A, Elliott P, Thomas HC (December 2002). "Changing international trends in mortality rates for liver, biliary and pancreatic tumours". Journal of Hepatology. 37 (6): 806–13. doi:10.1016/S0168-8278(02)00297-0. PMID 12445422.

- Welzel TM, McGlynn KA, Hsing AW, O'Brien TR, Pfeiffer RM (June 2006). "Impact of classification of hilar cholangiocarcinomas (Klatskin tumors) on the incidence of intra- and extrahepatic cholangiocarcinoma in the United States". Journal of the National Cancer Institute. 98 (12): 873–5. doi:10.1093/jnci/djj234. PMID 16788161.

- ^ 표 37.2인치:

외부 링크

| 위키미디어 커먼스는 천랑기오카르시노마와 관련된 미디어를 보유하고 있다. |

| 스콜리아는 Cholangiocarcinoma에 대한 주제 프로파일을 가지고 있다. |