고블렛 세포

Goblet cell| 고블렛 세포 | |

|---|---|

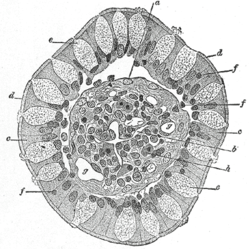

셀의 다양한 내부 구조를 보여주는 고블렛 셀의 개략도입니다. | |

| |

| 세부 사항 | |

| 시스템. | 호흡계 |

| 모양. | 단순 컬럼 |

| 기능. | 뮤신생성상피세포 |

| 식별자 | |

| 라틴어 | 석회암 외분비 |

| 메쉬 | D020397 |

| TH | H3.04.0.00009, H3.03.0.00016, H3.05.00006 |

| FMA | 13148 |

| 미세해부술의 해부학적 용어 | |

고블렛 세포는 뮤신 MUC5AC와 [1]같이 겔을 형성하는 뮤신을 분비하는 단순한 주상피 세포입니다.고블렛 세포는 주로 배관에 소포를 분비하는 경분비법을 사용하지만 스트레스를 [2]받을 때 분비물을 싹트게 하는 아포크린법을 사용할 수 있다.고블렛이라는 용어는 세포의 고블렛 같은 모양을 가리킨다.꼭대기 부분은 풍부한 점액 과립에 의해 확장되어 컵처럼 생겼습니다; 그것의 기저부는 이러한 과립이 없고 줄기처럼 생겼습니다.

고블렛 세포는 세포 기저부에 농축된 핵과 다른 세포와 꼭대기 [1]표면에 뮤신을 포함한 분비 과립으로 고도로 분극되어 있다.꼭대기 혈장막은 [3]분비를 위한 표면적을 증가시키기 위해 짧은 마이크로빌리를 투영합니다.

고블렛 세포는 일반적으로 호흡, 생식 및 위장 기관에서 발견되며 다른 주상 [1]세포로 둘러싸여 있습니다.호흡기 상피에서 기도 기저세포의 고블렛 세포로 편향된 분화는 만성 기관지염과 [4][5]천식을 포함한 많은 호흡기 질환에서 나타나는 점액 과다 분비로 알려진 과도한 점액 생성에 중요한 역할을 합니다.

구조.

고블렛 세포는 장기와 [6]호흡기와 같은 장기의 상피막 사이에 흩어져 있다.그들은 호흡기의 기관, 기관지, 그리고 더 큰 기관지, 소장, 대장과 윗눈꺼풀의 결막 안에서 발견됩니다.결막의 고블렛 세포는 눈물 속의 뮤신의 공급원이며 그들은 또한 다른 종류의 뮤신을 안구 표면에 분비한다.눈물샘에서는 대신 [7]진드기 세포에 의해 점액이 합성된다.

미세해부술

고블렛 세포는 단순한 원기둥 모양의 상피 세포로, 그 폭의 4배의 높이를 가지고 있다.고블렛 세포의 세포질은 큰 뮤신 과립에 의해 세포 본체의 기저부로 이동되는 경향이 있는데, 뮤신 과립은 과립과 핵 사이에 있는 골지 기구를 따라 세포의 꼭대기 표면 근처에 축적됩니다.이것은 핵 내의 핵산과 헤마톡실린으로 얼룩진 거친 소포체 때문에 세포의 기저부에 호염기성 염색을 준다.과립 내 뮤신은 주로 현미경 검체 준비 과정에서 탄수화물이 풍부한 단백질이 씻겨 나가기 때문에 일상적인 조직학 부분에서 창백하게 변색된다.단, PAS 염색법(자홍색)[8][9]을 사용하면 쉽게 착색됩니다.

뮤시카르민 얼룩에서는 심홍색 뮤신이 고블렛 세포체 내에서 발견됩니다.아래 예에서 고블렛 세포는 더 크고 창백한 세포로 볼 수 있습니다.

기능.

고블렛 세포의 주된 역할은 점막을 보호하기 위해 점액을 분비하는 것이다.고블렛 세포는 대부분 탄수화물에 의해 형성된 큰 당단백질인 뮤신을 분비함으로써 이것을 달성한다.뮤신의 겔상 특성은 상대적으로 많은 양의 물을 끌어들이는 글리칸([10]결합 탄수화물)에 의해 주어진다.인간 장의 내부 표면에서,[11] 그것은 기관의 벽을 윤활하고 보호하는 200 µm 두께의 층을 형성합니다.

MUC2가 장에 널리 퍼져 있는 동안, MUC5AC와 MUC5B는 인간의 [12]기도에서 발견되는 주요 형태이다.기도에서 점액은 호흡기 상피의 섬모에 의해 점액 클리어런스라고 불리는 과정에서 폐에서 인두로 밀려나 [13]기도에서 이물질과 병원균을 제거한다.MUC5AC는 알레르기성 [13]폐염에 과도하게 눌려 있다.

뮤신은 기존의 점액층을 [13]복구하고 대체하기 위해 고블렛 세포에 의해 지속적으로 만들어지고 분비된다.뮤신은 기관의 [10]내강으로 방출되기 전에 고블렛 세포 내부의 과립에 저장된다.기도 내 뮤신 분비는 조절된 [14]분비를 통해 발생할 수 있다.분비는 특히 기도에서 먼지와 연기와 같은 자극성 [12]물질에 의해 촉진될 수 있습니다.다른 자극은 바이러스와 박테리아와 같은 미생물이다.

고블렛 세포의 수 이상은 뮤신 분비의 변화와 관련이 있으며, 이는 점액 과다 분비로 인한 기도의 막힘과 같은 천식 환자들에게 나타나는 많은 이상을 야기할 수 있으며, 궁극적으로 폐 기능의 [13]상실을 초래할 수 있다.MUC5AC의 과잉 발현만으로는 천식 환자에게서 볼 수 있는 병태생리학적 결과를 초래하지 않는다. 과도한 생성과 함께 분비 속도가 섬모나 기침 [13]작용으로 제거할 수 없는 두꺼운 점액의 형성을 이끈다.이는 기도 협착과 더불어 기도의 막힘으로 이어져 [13]치료하지 않으면 건강에 해로울 수 있습니다.

점액을 분비하는 다른 세포들이 있지만,[15] 이것들은 조직학적으로 고블렛 세포와 구별된다.

구강 내성의 역할

구강 내성은 음식에서 나온 펩타이드가 내장을 통해 혈류로 전달될 수 있기 때문에 면역체계가 식품에서 유래한 항원에 반응하는 것을 막는 과정이다.2012년 Nature지에 게재된 논문은 이 과정을 조명하고 [16]고블렛 세포가 이 과정에서 역할을 수행한다는 것을 시사했습니다.라미나 프로프리아의 CD103 발현 수상세포는 (잠재적으로 조절 T세포의 분화를 유도함으로써) 경구 내성을 유도하는 역할을 하는 것으로 알려져 있으며, 본 논문은 고블렛 세포가 이들 [16]CD103+ 수상세포에 항원을 우선적으로 전달하는 작용을 하는 것을 시사한다.

임상적 의의

알레르기성 천식

알레르기성 천식 환자에게서 나타나는 과도한 점액 생성은 기도상피세포가 뮤신(mucin)으로 분화되어 고블렛세포가 [17]생성되기 때문이다.이들 세포는 두꺼운 뮤신 MUC5AC와 MUC5B를 생성해 기도를 막음으로써 [17]천식 특유의 기류 장애로 이어진다.

알레르기성 천식의 고블렛 세포 변형증은 사이토카인 IL-13의 작용에 기인한다.IL-13은 IL-4Rα 수용체에 결합하고 STAT6 신호 전달 [18]응답을 시작합니다.IL-13의 결합은 IL-4Rα에서 [18]티로신 잔기의 인산화를 일으킨다.이는 STAT6 단량체를 도킹하게 하고, STAT6 단량체는 인산화되어 수용체를 떠나 세포질에서 [18]STAT6 단량체를 형성한다.이 균질체들은 그리고 나서 핵으로 들어가, 거기서 그들은 점액 [18]생산에 관여하는 특정 유전자의 전사에 영향을 미치는 DNA의 조절 요소들과 결합합니다.

IL-13에 의한 STAT6 시그널링의 유도는 불포화지방산의 [19]분해에 관여하는 효소인 15-리폭시게나아제(15-LO-1)의 발현을 증가시킨다.15-리폭시게나아제는 인지질과의 결합에 의해 작용하여 히드로페르옥시 및 에폭시 대사물을 [19]생성한다.이러한 대사물 중 하나인 15-히드록시이코사테라노산(15-HETE)은 세포 내에서 방출되며, 여기서 인지질 [19]성분인 포스파티딜레탄아민과 결합한다.15-HETE-PE는 뮤신 [19]MUC5AC의 발현을 유도한다.

고블렛 세포 발암물질

고블렛 세포 발암물질은 고블렛과 신경내분비세포의 과도한 증식의 결과로 형성되는 희귀종양의 한 종류이다.이러한 종양의 대부분은 맹장에서 발생하며 훨씬 더 흔한 급성 맹장염과 [20]유사한 증상을 보일 수 있습니다.국소적 고블렛 세포 종양의 주요 치료법은 충수 제거이며, 때로는 우측 반색소 제거도 [21]행해진다.파종된 종양은 수술 [20]외에 화학요법을 통한 치료가 필요할 수 있다.

메타플라시아

Barrett's 식도는 식도에서 장상피로의 변형으로, 고블렛 세포가 [22]존재하는 것이 특징이다.

치료법

모노클로널 항체

IL-13에 대해 모노클로널 항체를 투여한 쥐에 대한 연구는 천식 환자의 [23]고블렛 세포 발현을 감소시킨다.항IL-13 모노클로널 항체를 사용하는 치료법으로는 트랄로키누맙과 레브리키즈맙이 [23]있습니다.이러한 치료법들은 천식 환자들에게 개선을 보여주었지만, 항IL-13 모노클로널 [23]항체의 사용에는 여전히 한계가 있다.Dupilumab은 IL-4와 IL-13, IL4Rα의 [23]공유 수용체를 대상으로 하는 새로운 약물이다.IL-4와 IL-13은 서로 관련된 생물학적 활성을 가지고 있기 때문에, Dupilumab은 [23]인터류킨을 모두 대상으로 하므로 더 효과적인 치료 형태이다.

역사

때 소장의 라이닝 라이디히에 의해 1857년(생선의 표피를 진찰 하고 있)에서 생산되는 점액을 공부하는 세포들은 먼저 헨리에 의해 1837년, 슐츠에 의해 1867,[24][25]슐즈의 휴대에 대한 기능 이름보다는 모양 때문에, 그는 서술 이름"고블릿"을 선택했다 그들의 이름을 가지게 됐는가 지적했다. 남은세포의 [25]점액 생성 기능에 대해 불확실하다.

오늘날 이 세포들은 Caco Goblet과 [26]같은 다른 키트로 약물 표적의 장 흡수를 평가하기 위해 실험실에서 사용된다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

- ^ a b c Hodges, R.R.; Dartt, D.A. (2010). "Conjunctival Goblet Cells". Encyclopedia of the Eye. pp. 369–376. doi:10.1016/b978-0-12-374203-2.00053-1. ISBN 9780123742032.

- ^ Lohmann-Matthes, M-L.; Steinmüller, C.; Franke-Ullmann, G. (1994). "Pulmonary macrophages". European Respiratory Journal. 7 (9): 1678–1689. doi:10.1183/09031936.94.07091678. PMID 7995399.

- ^ Saladin, K (2012). Anatomy & physiology : the unity of form and function (6th ed.). McGraw-Hill. pp. 88–89. ISBN 9780073378251.

- ^ Ohar, JA; Donohue, JF; Spangenthal, S (23 October 2019). "The Role of Guaifenesin in the Management of Chronic Mucus Hypersecretion Associated with Stable Chronic Bronchitis: A Comprehensive Review". Chronic Obstructive Pulmonary Diseases. 6 (4): 341–349. doi:10.15326/jcopdf.6.4.2019.0139. PMC 7006698. PMID 31647856.

- ^ Evans, CM; Kim, K; Tuvim, MJ; Dickey, BF (January 2009). "Mucus hypersecretion in asthma: causes and effects". Current Opinion in Pulmonary Medicine. 15 (1): 4–11. doi:10.1097/MCP.0b013e32831da8d3. PMC 2709596. PMID 19077699.

- ^ Dorland 의학사전에 있는 "goblet cell"

- ^ Guzman-Aranguez, A; Argüeso, P (2010). "Structure and biological roles of mucin-type O-glycans at the ocular surface". The Ocular Surface. 8 (1): 8–17. doi:10.1016/S1542-0124(12)70213-6. PMC 2847370. PMID 20105403.

- ^ Ross M, Pawlina W (2011). Histology: A Text and Atlas (6th ed.). Lippincott Williams & Wilkins. pp. 592–593. ISBN 978-0-7817-7200-6.

- ^ Young B, Woodford P, O'Dowd G (2013). Wheater's Functional Histology: A Text and Colour Atlas (6th ed.). Elsevier. p. 94. ISBN 978-0702047473.

- ^ a b Johansson ME, Sjövall H, Hansson GC (2013). "The gastrointestinal mucus system in health and disease". Nature Reviews. Gastroenterology & Hepatology. 10 (6): 352–361. doi:10.1038/nrgastro.2013.35. PMC 3758667. PMID 23478383.

- ^ Johansson ME, Hansson GC (2013). "Mucus and the Goblet Cell". Digestive Diseases. 31 (3–4): 305–309. doi:10.1159/000354683. PMC 4282926. PMID 24246979.

- ^ a b Rubin BK (2013). "Secretion properties, clearance, and therapy in airway disease". Translational Respiratory Medicine. 2 (6): 6. doi:10.1186/2213-0802-2-6. PMC 4215824. PMID 25505698.

- ^ a b c d e f Adler, Kenneth Bruce; Tuvim, Michael J.; Dickey, Burton F. (2013). "Regulated Mucin Secretion from Airway Epithelial Cells". Frontiers in Endocrinology. 4: 129. doi:10.3389/fendo.2013.00129. ISSN 1664-2392. PMC 3776272. PMID 24065956.

- ^ Birchenough, G. M. H.; Johansson, M. Ev; Gustafsson, J. K.; Bergström, J. H.; Hansson, G. C. (July 2015). "New developments in goblet cell mucus secretion and function". Mucosal Immunology. 8 (4): 712–719. doi:10.1038/mi.2015.32. ISSN 1933-0219. PMC 4631840. PMID 25872481.

- ^ 조직 이미지: 11303loa - 소화 시스템:소화관: 위저, 위샘, 내강"

- ^ a b McDole; et al. (2012). "Goblet cells deliver luminal antigen to CD103+ dendritic cells in the small intestine". Nature. 483 (7389): 345–349. Bibcode:2012Natur.483..345M. doi:10.1038/nature10863. PMC 3313460. PMID 22422267.

- ^ a b Lambrecht, Bart N; Hammad, Hamida (2015). "The immunology of asthma". Nature Immunology. 16 (1): 45–56. doi:10.1038/ni.3049. PMID 25521684. S2CID 5451867.

- ^ a b c d Kuperman, Douglas A.; Schleimer, Robert P. (August 2008). "lnterleukin-4, lnterleukin-13, Signal Transducer and Activator of Transcription factor 6, and Allergic Asthma". Current Molecular Medicine. 8 (5): 384–392. doi:10.2174/156652408785161032. ISSN 1566-5240. PMC 4437630. PMID 18691065.

- ^ a b c d Zhao, Jinming; O'Donnell, Valerie B.; Balzar, Silvana; St. Croix, Claudette M.; Trudeau, John B.; Wenzel, Sally E. (2011-08-23). "15-Lipoxygenase 1 interacts with phosphatidylethanolamine-binding protein to regulate MAPK signaling in human airway epithelial cells". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 108 (34): 14246–14251. Bibcode:2011PNAS..10814246Z. doi:10.1073/pnas.1018075108. ISSN 0027-8424. PMC 3161579. PMID 21831839.

- ^ a b Holt, N; Grønbæk, H (2013). "Goblet cell carcinoids of the appendix". The Scientific World Journal. 2013: 543696. doi:10.1155/2013/543696. PMC 3556879. PMID 23365545.

- ^ McCusker, ME; Coté, TR; Clegg, LX; Sobin, LH (2002). "Primary malignant neoplasms of the appendix: a population-based study from the surveillance, epidemiology and end-results program, 1973-1998". Cancer. 94 (12): 3307–12. doi:10.1002/cncr.10589. PMID 12115365. S2CID 40814989.

- ^ Fouad, YM; Mostafa, I; Yehia, R; El-Khayat, H (2014). "Biomarkers of Barrett's esophagus". World Journal of Gastrointestinal Pathophysiology. 5 (4): 450–456. doi:10.4291/wjgp.v5.i4.450. PMC 4231509. PMID 25400988.

- ^ a b c d e Vatrella, Alessandro; Fabozzi, Immacolata; Calabrese, Cecilia; Maselli, Rosario; Pelaia, Girolamo (2014-09-04). "Dupilumab: a novel treatment for asthma". Journal of Asthma and Allergy. 7: 123–130. doi:10.2147/JAA.S52387. ISSN 1178-6965. PMC 4159398. PMID 25214796.

- ^ Felts, William J. L.; Harrison, Richard J. (2015-08-26). International Review of General and Experimental Zoology. Elsevier. p. 244. ISBN 9781483224824.

- ^ a b "Chapter IV:The Goblet Cell in General". Acta Ophthalmologica. 46 (S95): 25–35. 1968-02-01. doi:10.1111/j.1755-3768.1968.tb05926.x. ISSN 1755-3768. S2CID 221392598.

- ^ Vázquez-Sánchez, María Ángeles. "CacoGoblet". Readycell. Retrieved 20 July 2018.

{{cite web}}: CS1 maint :url-status (링크)