파라신 신호

Paracrine signaling파라신 신호는 셀 신호의 한 형태로서 셀이 인근 셀의 변화를 유도하기 위한 신호를 생성하여 셀의 행동을 변화시키는 셀 통신의 한 유형이다. 파라크린 인자로 알려진 신호 분자는 내분비 인자에 의한 세포 신호, 순환계를 통해 상당히 먼 거리를 이동하는 호르몬, 헥타크린 상호작용, 그리고 자분비 신호와는 반대로 비교적 짧은 거리(국소 작용)에 걸쳐 확산된다. 파라시린 인자를 생산하는 세포는 그들을 즉시 세포외 환경으로 분비한다. 그런 다음 인자는 받은 인자의 구배가 결과를 결정하는 가까운 셀로 이동한다. 그러나 파라시린 요인이 이동할 수 있는 정확한 거리는 확실하지 않다.

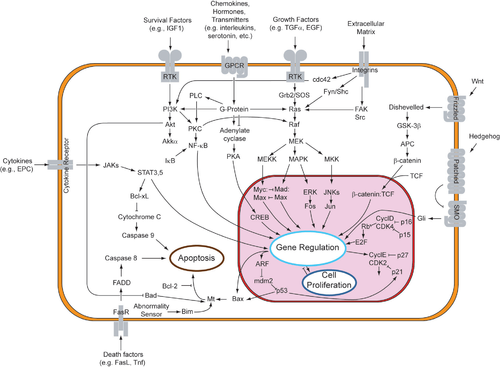

파라신 신호는 유도 세포에서 다양한 반응을 이끌어내지만, 대부분의 파라신 인자는 비교적 능률적인 수용체와 경로 집합을 이용한다. 사실, 신체의 서로 다른 기관들 - 심지어 다른 종들 사이에서도 - 유사한 일련의 파라크린 인자들을 미분 발달에 이용하는 것으로 알려져 있다.[1] 보존도가 높은 수용체와 경로는 유사한 구조를 바탕으로 섬유블라스틱 성장인자(FGF) 계열, 고슴도치 계열, Wnt 계열, TGF-β 슈퍼 패밀리의 4대 패밀리로 구성될 수 있다. 파라시린 인자를 각각의 수용체에 결합하면 신호 전달 캐스케이드가 시작되어 서로 다른 반응을 이끌어 낸다.

파라시린 요인은 유능한 대응자를 유도한다.

파라크린 인자가 수신세포에서 반응을 성공적으로 유도하기 위해서는 그 세포가 세포막에서 이용할 수 있는 적절한 수용체를 가지고 있어야 하며, 또한 유능하다고 알려져 있다. 또한 응답하는 셀은 기계적으로 유도될 수 있는 능력도 가지고 있어야 한다.

섬유블래스트성장인자(FGF

비록 FGF 파라크린 인자 집단은 광범위한 기능을 가지고 있지만, 주요 발견들은 그것들이 주로 확산과 분화를 자극한다는 생각을 뒷받침한다.[2][3] 많은 다양한 기능을 수행하기 위해, FGF는 수백 개의 서로 다른 FGF 이소폼을 만들기 위해 대체적으로 분할되거나 심지어 다른 개시 코돈을 가질 수 있다.[4]

FGF 수용체(FGFR)의 가장 중요한 기능 중 하나는 사지 발달이다. 이 신호는 수용기의 9가지 다른 분할된 이소 형태를 포함한다.[5] Fgf8과 Fgf10은 사지발달에 중요한 두 선수다. 마우스의 전방 림프 개시 및 사지 성장에서 중간 중간 중간 중간 중간 중간 중간 중간 중간 중간 중간 중간 중간 중간 부분으로부터의 축(길이) 단위는 Tbx5를 생성하며, 이후 동일한 중간 부분에 신호를 보내 Fgf10을 생성한다. 이어 Fgf10은 엑토더름에 신호를 보내 Fgf8 생산을 시작하게 하고, Fgf10의 생산도 자극한다. Fgf10을 삭제하면 사지가 없는 생쥐가 생긴다.[6]

게다가, Fgf의 파라시린 신호는 병아리의 발달에 필수적이다. fgf8 mRNA는 시신경 컵의 신경망막으로 구별되는 국부적으로 된다. 이 세포들은 외부 세포와 접촉하고 있으며, 결국 렌즈가 될 것이다.[4]

일부 FGFR 유전자를 녹아웃한 후 생쥐의 표현형 및 생존:[5]

| FGFR 녹아웃 유전자 | 서바이벌 | 표현형 |

|---|---|---|

| Fgf1 | 실행 가능 | 불분명한 |

| Fgf3 | 실행 가능 | 내이, 골격(꼬리) 분화 |

| Fgf4 | 치명적인 | 내세포질량증식 |

| Fgf8 | 치명적인 | 미식결함, CNS발달, 사지발달 |

| Fgf10 | 치명적인 | 여러 장기(사지, 흉선, 뇌하수체 포함)의 개발 |

| Fgf17 | 실행 가능 | 소뇌 개발 |

수용체 티로신키나아제(RTK) 경로

피브로블라스트 성장 인자와 각각의 수용기를 통한 파라신 신호는 수용체 타이로신 경로를 이용한다. 이 신호 전달 경로는 드로소필라 눈과 인간 암을 이용하여 연구되어 왔다.[7]

FGF와 FGFR의 결합은 유휴 키나아제를 인산화하며 RTK 경로를 활성화한다. 이 경로는 리간드가 특정 수용체에 결합하는 세포막 표면에서 시작된다. RTK에 묶이는 리간드에는 섬유질 성장인자, 표피 성장인자, 혈소판 유도 성장인자, 줄기세포인자 등이 있다.[7] 이것은 다른 RTK 수용체에 투과된 수용체를 희석시켜 자기인산화와 그에 따른 호모디메르 수용체의 순응적 변화를 일으킨다. 이러한 순응적 변화는 티로신 잔류물에 있는 각 RTK의 휴면 키나아제를 활성화한다. 수용체가 세포외환경에서 지질빌레이어를 거쳐 세포질까지 막을 가로지르고 있다는 사실 때문에, 리간드에 대한 수용체의 결합은 수용기의 세포질 영역의 트랜스인산화도 유발한다.[8]

어댑터 단백질(SOS 등)은 수용체에 있는 인산염 티로신을 인식한다. 이 단백질은 RTK를 중간 단백질(GNRP 등)에 연결하는 가교 역할을 하며 세포내 신호 캐스케이드를 시작한다. 그 다음 중간 단백질은 GDP로 묶인 Ras를 활성화된 GTP로 자극한다. GAP는 결국 Ras를 비활성 상태로 되돌린다. Ras의 활성화는 Ras→Rraf→MAP kinase 경로, PI3 kinase 경로, Ral 경로의 다운스트림 세 가지 신호 경로를 개시할 수 있는 잠재력을 가지고 있다. 각각의 경로는 유전자의 발현을 바꾸기 위해 핵으로 들어가는 전사 인자의 활성화로 이어진다.[9]

RTK 수용체와 암

근처 세포들 사이의 성장 인자에 대한 파라신 신호는 발암을 악화시키는 것으로 나타났다. 사실, 단일 RTK의 돌연변이 형태는 매우 다른 종류의 암에서 인과적 역할을 할 수 있다. 키트 원생균은 티로신 키나아제 수용체를 인코딩하는데, 리간드는 조혈증(혈액 내 세포 형성)에 중요한 파라신 단백질인 줄기세포 인자(SCF)이다.[10] 키트 수용체와 관련 타이로신키나아제 수용체는 실제로 억제력이 있어 수용체 발화를 효과적으로 억제한다. 리간드 독립식으로 구성되는 키트 수용체의 돌연변이 형태는 다양한 암 악성종에서 발견된다.[11]

RTK 경로 및 암

갑상선암에 대한 연구는 파라신 신호가 종양 미세 환경을 만드는 데 도움이 될 수 있다는 이론을 입증했다. Chemokine 전사는 Ras가 GTP 바인딩 상태에 있을 때 조절된다. 그리고 나서 케모킨은 세포에서 방출되어 근처의 다른 세포에 자유롭게 결합된다. 이웃 세포들 사이의 파라신 신호는 이러한 긍정적인 피드백 루프를 만들어낸다. 따라서, 조절된 단백질의 구성적 전사는 종양이 발생하기에 이상적인 환경을 형성한다.[12] 효과적으로 RTK 수용체에 대한 리간드의 다중 바인딩은 Ras-Rraf-MAPK 경로를 지나치게 자극하여 세포의 미생성 및 침습성을 과도하게 강조한다.[13]

JAC-STAT 경로

RTK 경로 외에도 섬유블라스틱 성장 인자는 JAC-STAT 신호 경로도 활성화할 수 있다. Jak-STAT 수용체는 공칭적으로 연관된 tyrosine kinase 도메인을 운반하는 대신 Jak(Janus kinase) 등급의 tyrosine kinase와 비공칭 복합체를 형성한다. 이러한 수용체 바인딩은 에리트로포이에틴(에리트로포이에스증상 중요), 트롬보포에틴(혈소판 형성에 중요), 그리고 인터페론(면역세포 기능을 매개하는 데 중요)에 대한 것이다.[14]

리간드 결합에 따른 사이토카인 수용체들의 조광화 후, JAKs는 서로를 트랜스인산화시킨다. 그 결과로 생긴 인산염은 STAT 단백질을 끌어당긴다. STAT 단백질은 유전자의 발현을 변화시키는 전사 인자의 역할을 하기 위해 디머라이징하고 핵으로 들어간다.[14] 특히, STATs는 세포 증식과 생존을 돕는 유전자를 micc와 같이 기록한다.[15]

일부 JAK 또는 STAT 유전자의 KOKOKOT 후 생쥐의 표현형 및 생존:[16]

| 녹아웃진 | 서바이벌 | 표현형 |

|---|---|---|

| 잭1 | 치명적인 | 신경학적 결손 |

| 제이크2 | 치명적인 | 적혈구의 고장 |

| 통계분석1 | 실행 가능 | 인간 왜소증과 두개골 신경증후군 |

| 통계분석3 | 치명적인 | 조직별 표현형 |

| 통계분석4 | 실행 가능 | 결함 있는 IL-12-driven Th1 분화, 세포내 병원체에 대한 민감도 증가 |

이상 JAC-STAT 경로 및 골격 돌연변이

JAK-STAT 신호 전달 경로는 팔다리의 발달, 특히 사이토카인의 파라크린 신호를 통해 뼈 성장을 조절하는 능력에 중요한 역할을 한다. 그러나, 이 경로의 돌연변이는 심각한 형태의 왜소증에 연루되어왔다: 태아토포린성 이형성증(lethal)과 무연고성 왜소증(livable)이다.[17] 이것은 Fgf 유전자의 돌연변이로 인해 Stat1 전사 인자의 조기 및 구성 활성화가 발생하기 때문이다. 콘드로시테 세포분열이 조기에 종료되어 치명적인 왜소증이 발생한다. 늑골과 사지뼈 성장판 세포는 기록되지 않는다. 따라서 갈비뼈 우리 확장불능은 신생아의 호흡을 방해한다.[18]

JAC-STAT 경로 및 암

JAK-STAT 경로를 통한 파라신 신호전달에 관한 연구는 난소 상피세포의 침습적 행동을 활성화시킬 수 있는 잠재력을 밝혀냈다. 이 중상피로의 전환은 전이에서 매우 명백하다.[19] JAC-STAT 경로를 통한 파라크린 신호는 고정 상피세포에서 주변 조직을 침범할 수 있는 이동 중피세포로의 전환에 필요하다. JAK-STAT 경로만이 철새세포를 유도하는 것으로 밝혀졌다.[20]

고슴도치 가문

고슴도치 단백질군은 세포유형과 조직경계 생성 및 패터닝에 관여하며 모든 쌍방 유기체에서 발견된다. 고슴도치 단백질은 드로소필라에서 처음 발견되어 연구되었다. 고슴도치 단백질은 후기 발생과 변태에 관여하는 성인 조직의 동태뿐만 아니라 과일 파리의 사지 및 신체 계획 수립을 위한 핵심 신호를 생산한다. 척추동물에서는 소닉 고슴도치, 사막 고슴도치, 인도 고슴도치 등 최소 3종의 '드로소필라' 고슴도치 호몰로로그가 발견됐다. 소닉 고슴도치(SH)는 중추신경계, 사지, 소마이트 극성의 조직을 매개하고 조절하는 등 척추발달에 다양한 역할을 한다. 사막 고슴도치(DHH)는 정조세포와 관련된 세르톨리 세포에서 발현된다. 인도 고슴도치(IHH)는 내장과 연골에서 발현되는데 산후 뼈 성장에 중요하다.[21][22][23]

고슴도치 신호 경로

고슴도치 단백질 계열의 구성원들은 고슴도치 신호가 변환될 수 있는 "스무팅드" 단백질과 결합하는 투과성 "패치드" 수용체에 결합하여 행동한다. 고슴도치가 없을 때, 패치가 있는 수용체는 매끄러운 작용을 억제한다. Smootheed의 억제로 마이크로튜브에 부착된 Cubitus 인터럽투스(Ci), Fused, Cos 단백질 복합체가 그대로 유지된다. 이 순응에서 Ci 단백질은 분해되어 단백질의 일부가 핵에 들어가 전사적 억제제 역할을 할 수 있게 된다. 고슴도치 앞에서 패치는 더 이상 스무딩을 억제하지 않는다. 그러면 활성 평활단백질이 PKA와 슬림b를 억제할 수 있어 Ci단백질이 분해되지 않는다. 이 온전한 Ci 단백질은 핵에 들어가 CPB 단백질과 연관되어 전사 활성제 역할을 할 수 있어 고슴도치 반응 유전자의 발현을 유도한다.[23][24][25]

고슴도치 신호 경로 및 암

고슴도치 신호 전달 경로는 대부분의 동물이 정상적인 발육을 하는 동안 적절한 조직 패터닝과 방향 설정에 중요하다. 고슴도치 단백질은 특정 세포의 세포 증식과 다른 세포의 분열을 유도한다. 고슴도치 경로의 일탈 활성화는 특히 바살세포암이라는 여러 종류의 암에 관련되어 있다. 고슴도치 단백질의 통제되지 않은 활성화는 신호 경로에 대한 돌연변이에 의해 유발될 수 있는데, 이는 리간드 독립적일 수도 있고, 리간드에 의존할 수 있는 고슴도치 단백질의 과도한 억압을 유발하는 돌연변이일 수도 있다. 또한 안드로겐 결핍 치료 후 전립선암 종양의 진행을 위해 요법으로 인한 고슴도치 경로 활성화가 필요한 것으로 나타났다.[26] 고슴도치 신호 경로와 인간 암 사이의 이러한 연결은 그러한 암에 대한 치료로서 치료적 개입의 가능성을 제공할 수 있다. 고슴도치 신호 경로도 줄기세포 집단의 정상적인 조절에 관여하며, 손상된 장기의 정상적인 성장과 재생에 필요하다. 이것은 고슴도치 길을 통해 종양세포에 또 다른 가능한 경로를 제공할 수 있다.[27][28][29]

Wnt 가족

Wnt 단백질 제품군에는 시스테인이 풍부한 당단백질이 다량 포함되어 있다. Wnt 단백질은 표준 Wnt 경로, 비카논적 평면 세포 극성(PCP) 경로, 비카논적 Wnt/Ca2+ 경로의 세 가지 경로를 통해 신호 전달 폭포를 활성화한다. wnt 단백질은 광범위한 발달 과정을 제어하는 것으로 보이며, 스핀들 방향, 세포 극성, 캐더린 매개 접착, 그리고 많은 다른 유기체에서 배아의 초기 발달에 필요한 것으로 여겨져 왔다. 현재 연구는 세포 수준에서 Wnt 단백질이 종종 세포 증식, 세포 형태학, 세포 운동성, 세포 운명 등을 조절하기 때문에 Wnt 신호의 규제 완화가 종양 형성에 역할을 한다고 밝혔다.[30]

표준 Wnt 신호 경로

표준 경로에서 Wnt 단백질은 프리즐드 단백질 계열의 투과성 수용체에 결합한다. 프리즐드 단백질에 Wnt를 결합하면 Scratchvared 단백질이 활성화된다. 그 활성상태에서 Splicved 단백질은 글리코겐 싱타아제 키나아제 3 (GSK3) 효소의 활동을 억제한다. 정상 활성 GSK3는 APC 단백질에 대한 β-catenin의 분리를 방지하여 β-catenin 열화를 초래한다. 따라서 억제된 GSK3는 β-카테닌이 APC로부터 분리되고 축적되며 핵으로 이동한다. 핵 β-카테닌은 이미 억제제로서 DNA에 작용하고 있는 레프/Tcf 전사 인자와 연관되어 결합하는 유전자의 전사를 억제한다. β-catenin을 Lef/Tcf에 결합하면 전사 활성제로 작용하여 Wnt 반응 유전자의 전사가 활성화된다.[31][32][33]

비카논적 Wnt 신호 경로

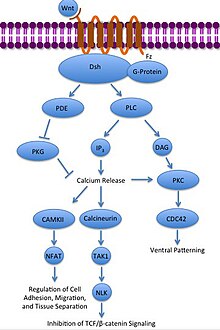

비카논적 Wnt 경로는 β-카테닌을 포함하지 않는 Wnt의 신호 전달 경로를 제공한다. 비카논적 경로에서 Wnt는 유전자 전사뿐만 아니라 액틴과 미세관 사이토스켈레톤에도 영향을 미친다.

비카논적 평면 셀 극성(PCP) 경로

비캐논 PCP 경로는 세포 형태학, 분열, 움직임을 조절한다. 다시 한번 Wnt 단백질이 Frizzzled에 결합하여 활성화하여 Frizzzled가 Pickle 단백질과 Transmbrane Stbm 단백질을 통해 혈장 막에 연결된 Scratchved 단백질을 활성화시킨다. 활성 Scrisvaled는 Morphogenesis 1 (Daam1)과 Rac 단백질의 Scratchvaled 관련 활성제를 통해 RoA GTPase를 활성화한다. 액티브로아(Active RoA)는 노 관련 키나제(ROCK)를 활성화해 사이토스켈레톤 변화를 유도하고 유전자 전사에도 직접 영향을 줄 수 있다. 액티브 Rac은 JNK의 활성화를 통해 세포골격 변화를 직접 유도하고 유전자 전사에 영향을 줄 수 있다.[31][32][33]

비수평 Wnt/Ca2+ 경로

비수평 Wnt/Ca2+ 경로로 세포내 칼슘 수치를 조절한다. 다시 Wnt는 Frizzzled로 바인딩하고 활성화한다. 이 경우 Frizzzled가 활성화되면 결합된 G-단백질이 PLC(인산염)를 활성화하여 PIP와2 상호 작용하여 DAG와 IP로3 분할된다. 그런3 다음 IP는 세포내 칼슘 저장소를 방출하여 칼슘 의존적 유전자 발현을 유도하기 위해 내소성 망막의 수용체에 결합할 수 있다.[31][32][33]

Wnt 신호 경로 및 암

Wnt 신호경로는 정상발달 및 발생시 세포신호에서 중요하며 성인조직의 유지에 필요하므로 Wnt 신호경로의 교란이 인간의 퇴행성 질환과 암을 촉진할 수 있는 이유를 이해하는 것은 어렵지 않다.

Wnt 신호 경로는 복잡하고, 많은 다른 요소들을 포함하며, 따라서 잘못 규제하는 대상이 많다. Wnt 신호 경로의 구성적 활성화를 유발하는 돌연변이는 종양 형성과 암을 유발한다. Wnt 경로의 비정상적인 활성화는 세포 증식을 증가시킬 수 있다. 현재의 연구는 증식과 자기 갱신을 위한 줄기세포 선택 규제의 Wnt 신호 경로의 작용에 초점을 맞추고 있다. 줄기세포의 가능한 통제와 유지에 있어 Wnt 신호의 이러한 작용은 이상 Wnt 신호를 나타내는 암에서 가능한 치료법을 제공할 수 있다.[34][35][36]

TGF-β 슈퍼 패밀리

'TGF'(Transforming Growth Factor, TGF)는 발달을 조절하는 조광성, 분비성 폴리펩타이드 인코딩 33개 부류가 포함된 단백질 계열이다.[37] 많은 발달 과정들이 그것의 통제하에 있는데, 여기에는 위식, 신체의 축 대칭, 장기 형태생식, 성인의 조직 동태생식이 포함된다.[38] 모든 TGF-β 리간드는 타입 I 또는 타입 II 수용체에 결합하여 이질적 복합체를 생성한다.[39]

TGF-β 경로

TGF-β 경로는 세포 성장, 분화, 사멸, 그리고 동점선을 포함한 배아 및 성인 유기체를 개발하는 데 있어 많은 세포 과정을 조절한다. 인간과 다른 포유류에는 5종의 제2형 수용체와 7종의 제1형 수용체가 있다. 이들 수용체는 세포질 키나제 영역이 티로신 키나제 활성이 약하지만 세린/트레오닌 키나제 활성이 강하기 때문에 "이중특성 키나제"로 알려져 있다.[40] TGF-β 슈퍼 패밀리 리간드가 타입 II 수용체에 결합하면 타입 I 수용체를 모집하여 'GS' 박스의 세린 또는 트레오닌 잔류물을 인산화하여 활성화한다.[41] 이것은 SMAD 단백질을 인산화할 수 있는 활성화 콤플렉스를 형성한다.

SMAD 경로

SMAD의 세 가지 등급이 있다.

| 클래스 | SMADs |

|---|---|

| R-SMAD | SMAD1, SMAD2, SMAD3, SMAD5, SMAD8/9 |

| 공동 SMAD | SMAD4 |

| I-SMAD | SMAD6 및 SMAD7 |

TGF-β 슈퍼 패밀리는 SMAD 패밀리의 멤버를 활성화시켜 전사 인자의 기능을 한다. 구체적으로, 타입 II 수용체에 의해 활성화된 타입 I 수용체는 R-SMAD를 인산화하여 그 다음 공동 SMAD, SMAD4에 결합한다. R-SMAD/Co-SMAD는 가져오기 기능이 있는 콤플렉스를 형성하고 핵으로 들어가며, 거기서 전사 인자의 역할을 하며 대상 유전자의 발현에서 상향 조절 또는 하향 조절한다.

특정 TGF-β 리간드는 SMAD2/3 또는 SMAD1/5 R-SMAD 중 하나를 활성화한다. 예를 들어 활성, 노달 또는 TGF-β 리간드가 수용체에 결합할 때 인광합성 수용체 복합체는 인광화를 통해 SMAD2와 SMAD3를 활성화할 수 있다. 그러나 BMP 리간드가 수용체에 결합하면 인지질 수용체 복합체는 SMAD1과 SMAD5를 활성화한다. 그 후, Smad2/3 또는 Smad1/5 콤플렉스는 SMAD4와 함께 조광 콤플렉스를 형성하여 전사 인자가 된다. 경로에 R-SMAD가 많이 관여하고 있지만, 공동SMAD인 SMAD4는 단 한 곳뿐이다.[45]

비 SMAD 경로

비스마드 신호 단백질은 세 가지 방법으로 TGF-β 경로의 반응에 기여한다. 첫째, 비-스마드 신호 전달 경로로 스마드를 인산화한다. 둘째, 스마드는 키나제 같은 다른 신호 단백질과 직접 통신함으로써 다른 경로로 직접 신호를 보낸다. 마지막으로 TGF-β 수용체는 비스마드 단백질을 직접 인산화한다.[46]

TGF-β 슈퍼패밀리의 구성원

1. TGF-β 계열

이 패밀리는 TGF-β1, TGF-β2, TGF-β3, TGF-β5를 포함한다. 세포분열을 긍정적이고 부정적으로 조절하는 것, 세포사이의 세포외 기질 형성, 세포사멸, 발생생식에 관여한다. 그들은 TGF-β 타입 II 수용체(TGFBRII)에 결합한다.

TGF-β1은 콜라겐과 피브로넥틴의 합성을 자극하고 세포외 매트릭스의 열화를 억제한다. 궁극적으로 상피세포에 의한 세포외 기질의 생성을 증가시킨다.[39] TGF-β 단백질은 신장, 폐, 침샘 도관을 형성하기 위해 분기하는 장소와 시기를 조절하여 상피를 조절한다.[39]

2.골형유전단백질(BMP) 계열

BMP 계열의 구성원들은 원래 이름에서 알 수 있듯이 뼈의 형성을 유도하는 것으로 밝혀졌다. 그러나 BMP는 매우 다기능적이며 세포분열, 세포분열, 분화를 조절할 수 있다. 또한 앞/뒤 축을 명시하고 성장을 유도하며 동점선을 규제한다.[37]

BMPs는 뼈 형태생성 단백질 수용체 타입 II(BMPR2)에 결합한다. BMP 계열의 단백질 중에는 BMP4와 BMP7이 있다. BMP4는 작용하는 조직에 따라 뼈의 형성을 촉진하거나 세포사멸을 일으키거나 표피의 형성을 신호한다. BMP7은 신장 발달, 정자 합성, 신경관 양극화에 매우 중요하다. BMP4와 BMP7 모두 라이소솜에서 리간드를 분해하는 등 성숙한 리간드 안정성과 처리를 규제한다.[37] BMP는 그것을 만드는 세포로부터 확산되어 작용한다.[47]

TFG-β 슈퍼패밀리의 다른 구성원

- Vg1 패밀리

- 액티비틴 패밀리

- GDNF(Glial-Derived Neurothy Factor)

- 뮐러식 억제 인자

- 포유류 성 결정 관련

- 노달

- Activin A Type 2B 수용체에 바인딩

- Activin A Type 1B 수용체 또는 Activin A Type 1C 수용체가 있는 수용체 복합체.[48]

- 성장 및 차별화 요인(GDF)

TFG-β 신호 경로 요약표

| TGF 베타 슈퍼 패밀리 리간드 | II형 수용체 | 1종 수용체 | R-SMAD | 공동 SMAD | 리간드 억제제 |

|---|---|---|---|---|---|

| 액티비틴 A | ACVR2A | ACVR1B(ALK4) | SMAD2, SMAD3 | SMAD4 | 폴리스타틴 |

| GDF1 | ACVR2A | ACVR1B(ALK4) | SMAD2, SMAD3 | SMAD4 | |

| GDF11 | ACVR2B | ACVR1B(ALK4), TGFβRI(ALK5) | SMAD2, SMAD3 | SMAD4 | |

| 뼈 형태생성 단백질 | BMPR2 | BMPR1A(ALK3), BMPR1B(ALK6) | SMAD1 SMAD5, SMAD8 | SMAD4 | 노긴, 코딘, DAN |

| 노달 | ACVR2B | ACVR1B(ALK4), ACVR1C(ALK7) | SMAD2, SMAD3 | SMAD4 | 레프티 |

| TGFβs | TGFβRII | TGFβRI(ALK5) | SMAD2, SMAD3 | SMAD4 | LTBP1, THBS1, Decorin |

예

성장인자와 응고인자는 파라시린 신호제다. 성장 인자 신호의 국소 작용은 조직의 발전에 특히 중요한 역할을 한다. 또한 비타민 A의 활성 형태인 레티노산은 파라시린 방식으로 기능하여 고등동물에서 배아발달 시 유전자 발현을 조절한다.[49] 곤충에서 알라토스타틴은 파라시린 작용을 통해 컴퍼니 알라타틴의 성장을 조절한다.[citation needed]

성숙한 유기체에서 파라신 신호는 알레르겐 반응, 조직 회복, 흉터 조직 형성, 혈액 응고 등에 관여한다.[citation needed]

참고 항목

- cAMP 종속 경로

- 크로스스토크 (생물학)

- 지질 신호

- 국소 호르몬 – 파라시린 호르몬 또는 파라시린과 내분비 패션 모두에서 작용하는 호르몬

- MAPK 신호 경로

- Netpath – 인간의 신호 전달 경로에 대한 큐레이션된 리소스

- 파라크린 조절기

참조

- ^ "Paracrine Factors". Retrieved 27 July 2018.

- ^ Gospodarowicz, D.; Ferrara, N.; Schweigerer, L.; Neufeld, G. (1987). "Structural Characterization and Biological Functions of Fibroblast Growth Factor". Endocrine Reviews. 8 (2): 95–114. doi:10.1210/edrv-8-2-95. PMID 2440668.

- ^ Rifkin, Daniel B.; Moscatelli, David (1989). "Recent developments in the cell biology of basic fibroblast growth factor". The Journal of Cell Biology. 109 (1): 1–6. doi:10.1083/jcb.109.1.1. JSTOR 1613457. PMC 2115467. PMID 2545723.

- ^ a b Lappi, Douglas A. (1995). "Tumor targeting through fibroblast growth factor receptors". Seminars in Cancer Biology. 6 (5): 279–88. doi:10.1006/scbi.1995.0036. PMID 8562905.

- ^ a b Xu, J.; Xu, J; Colvin, JS; McEwen, DG; MacArthur, CA; Coulier, F; Gao, G; Goldfarb, M (1996). "Receptor Specificity of the Fibroblast Growth Factor Family". Journal of Biological Chemistry. 271 (25): 15292–7. doi:10.1074/jbc.271.25.15292. PMID 8663044.

- ^ Logan, M. (2003). "Finger or toe: The molecular basis of limb identity". Development. 130 (26): 6401–10. doi:10.1242/dev.00956. PMID 14660539.

- ^ a b Fantl, Wendy J; Johnson, Daniel E; Williams, Lewis T (1993). "Signaling by Receptor Tyrosine Kinases". Annual Review of Biochemistry. 62: 453–81. doi:10.1146/annurev.bi.62.070193.002321. PMID 7688944.

- ^ Yarden, Yosef; Ullrich, Axel (1988). "Growth Factor Receptor Tyrosine Kinases". Annual Review of Biochemistry. 57: 443–78. doi:10.1146/annurev.bi.57.070188.002303. PMID 3052279.

- ^ Katz, Michael E; McCormick, Frank (1997). "Signal transduction from multiple Ras effectors". Current Opinion in Genetics & Development. 7 (1): 75–9. doi:10.1016/S0959-437X(97)80112-8. PMID 9024640.

- ^ Zsebo, Krisztina M.; Williams, David A.; Geissler, Edwin N.; Broudy, Virginia C.; Martin, Francis H.; Atkins, Harry L.; Hsu, Rou-Yin; Birkett, Neal C.; Okino, Kenneth H.; Murdock, Douglas C.; Jacobsen, Frederick W.; Langley, Keith E.; Smith, Kent A.; Takeish, Takashi; Cattanach, Bruce M.; Galli, Stephen J.; Suggs, Sidney V. (1990). "Stem cell factor is encoded at the SI locus of the mouse and is the ligand for the c-kit tyrosine kinase receptor". Cell. 63 (1): 213–24. doi:10.1016/0092-8674(90)90302-U. PMID 1698556. S2CID 39924379.

- ^ Rönnstrand, L. (2004). "Signal transduction via the stem cell factor receptor/c-Kit". Cellular and Molecular Life Sciences. 61 (19–20): 2535–48. doi:10.1007/s00018-004-4189-6. PMID 15526160. S2CID 2602233.

- ^ Melillo, Rosa Marina; Castellone, Maria Domenica; Guarino, Valentina; De Falco, Valentina; Cirafici, Anna Maria; Salvatore, Giuliana; Caiazzo, Fiorina; Basolo, Fulvio; Giannini, Riccardo; Kruhoffer, Mogens; Orntoft, Torben; Fusco, Alfredo; Santoro, Massimo (2005). "The RET/PTC-RAS-BRAF linear signaling cascade mediates the motile and mitogenic phenotype of thyroid cancer cells". Journal of Clinical Investigation. 115 (4): 1068–81. doi:10.1172/JCI22758. PMC 1062891. PMID 15761501.

- ^ Kolch, Walter (2000). "Meaningful relationships: The regulation of the Ras/Raf/MEK/ERK pathway by protein interactions". The Biochemical Journal. 351 (2): 289–305. doi:10.1042/0264-6021:3510289. PMC 1221363. PMID 11023813.

- ^ a b Aaronson, David S.; Horvath, Curt M. (2002). "A Road Map for Those Who Don't Know JAK-STAT". Science. 296 (5573): 1653–5. Bibcode:2002Sci...296.1653A. doi:10.1126/science.1071545. PMID 12040185. S2CID 20857536.

- ^ Rawlings, Jason S.; Rosler, Kristin M.; Harrison, Douglas A. (2004). "The JAK/STAT signaling pathway". Journal of Cell Science. 117 (8): 1281–3. doi:10.1242/jcs.00963. PMID 15020666.

- ^ O'Shea, John J; Gadina, Massimo; Schreiber, Robert D (2002). "Cytokine signaling in 2002: new surprises in the Jak/Stat pathway". Cell. 109 (2): S121–31. doi:10.1016/S0092-8674(02)00701-8. PMID 11983158.

- ^ Shiang, Rita; Thompson, Leslie M.; Zhu, Ya-Zhen; Church, Deanna M.; Fielder, Thomas J.; Bocian, Maureen; Winokur, Sara T.; Wasmuth, John J. (1994). "Mutations in the transmembrane domain of FGFR3 cause the most common genetic form of dwarfism, achondroplasia". Cell. 78 (2): 335–42. doi:10.1016/0092-8674(94)90302-6. PMID 7913883. S2CID 20325070.

- ^ Kalluri, Raghu; Weinberg, Robert A. (2009). "The basics of epithelial-mesenchymal transition". Journal of Clinical Investigation. 119 (6): 1420–8. doi:10.1172/JCI39104. PMC 2689101. PMID 19487818.

- ^ Silver, Debra L.; Montell, Denise J. (2001). "Paracrine Signaling through the JAK/STAT Pathway Activates Invasive Behavior of Ovarian Epithelial Cells in Drosophila". Cell. 107 (7): 831–41. doi:10.1016/S0092-8674(01)00607-9. PMID 11779460.

- ^ Ingham, P. W.; McMahon, AP (2001). "Hedgehog signaling in animal development: Paradigms and principles". Genes & Development. 15 (23): 3059–87. doi:10.1101/gad.938601. PMID 11731473.

- ^ Bitgood, Mark J.; McMahon, Andrew P. (1995). "Hedgehog and Bmp Genes Are Coexpressed at Many Diverse Sites of Cell–Cell Interaction in the Mouse Embryo". Developmental Biology. 172 (1): 126–38. doi:10.1006/dbio.1995.0010. PMID 7589793.

- ^ a b Jacob, L.; Lum, L. (2007). "Hedgehog Signaling Pathway". Science's STKE. 2007 (407): cm6. doi:10.1126/stke.4072007cm6. PMID 17925577. S2CID 35653781.

- ^ Johnson, Ronald L; Scott, Matthew P (1998). "New players and puzzles in the Hedgehog signaling pathway". Current Opinion in Genetics & Development. 8 (4): 450–6. doi:10.1016/S0959-437X(98)80117-2. PMID 9729722.

- ^ Nybakken, K; Perrimon, N (2002). "Hedgehog signal transduction: Recent findings". Current Opinion in Genetics & Development. 12 (5): 503–11. doi:10.1016/S0959-437X(02)00333-7. PMID 12200154.

- ^ Lubik AA, Nouri M, Truong S, Ghaffari M, Adomat HH, Corey E, Cox ME, Li N, Guns ES, Yenki P, Pham S, Buttyan R (2016). "Paracrine Sonic Hedgehog Signaling Contributes Significantly to Acquired Steroidogenesis in the Prostate Tumor Microenvironment". International Journal of Cancer. 140 (2): 358–369. doi:10.1002/ijc.30450. PMID 27672740. S2CID 2354209.

- ^ Collins, R. T.; Cohen, SM (2005). "A Genetic Screen in Drosophila for Identifying Novel Components of the Hedgehog Signaling Pathway". Genetics. 170 (1): 173–84. doi:10.1534/genetics.104.039420. PMC 1449730. PMID 15744048.

- ^ Evangelista, M.; Tian, H.; De Sauvage, F. J. (2006). "The Hedgehog Signaling Pathway in Cancer". Clinical Cancer Research. 12 (20): 5924–8. doi:10.1158/1078-0432.CCR-06-1736. PMID 17062662.

- ^ Taipale, Jussi; Beachy, Philip A. (2001). "The Hedgehog and Wnt signaling pathways in cancer". Nature. 411 (6835): 349–54. Bibcode:2001Natur.411..349T. doi:10.1038/35077219. PMID 11357142. S2CID 4414768.

- ^ Cadigan, K. M.; Nusse, R. (1997). "Wnt signaling: A common theme in animal development". Genes & Development. 11 (24): 3286–305. doi:10.1101/gad.11.24.3286. PMID 9407023.

- ^ a b c Dale, Trevor C. (1998). "Signal transduction by the Wnt family of ligands". The Biochemical Journal. 329 (Pt 2): 209–23. doi:10.1042/bj3290209. PMC 1219034. PMID 9425102.

- ^ a b c Chen, Xi; Yang, Jun; Evans, Paul M; Liu, Chunming (2008). "Wnt signaling: The good and the bad". Acta Biochimica et Biophysica Sinica. 40 (7): 577–94. doi:10.1111/j.1745-7270.2008.00440.x. PMC 2532600. PMID 18604449.

- ^ a b c Komiya, Yuko; Habas, Raymond (2008). "Wnt signal transduction pathways". Organogenesis. 4 (2): 68–75. doi:10.4161/org.4.2.5851. PMC 2634250. PMID 19279717.

- ^ Logan, Catriona Y.; Nusse, Roel (2004). "The Wnt Signaling Pathway in Development and Disease". Annual Review of Cell and Developmental Biology. 20: 781–810. CiteSeerX 10.1.1.322.311. doi:10.1146/annurev.cellbio.20.010403.113126. PMID 15473860.

- ^ Lustig, B; Behrens, J (2003). "The Wnt signaling pathway and its role in tumor development". Journal of Cancer Research and Clinical Oncology. 129 (4): 199–221. doi:10.1007/s00432-003-0431-0. PMID 12707770. S2CID 28959851.

- ^ Neth, Peter; Ries, Christian; Karow, Marisa; Egea, Virginia; Ilmer, Matthias; Jochum, Marianne (2007). "The Wnt Signal Transduction Pathway in Stem Cells and Cancer Cells: Influence on Cellular Invasion". Stem Cell Reviews. 3 (1): 18–29. doi:10.1007/s12015-007-0001-y. PMID 17873378. S2CID 25793825.

- ^ a b c Bandyopadhyay, Amitabha; Tsuji, Kunikazu; Cox, Karen; Harfe, Brian D.; Rosen, Vicki; Tabin, Clifford J. (2006). "Genetic Analysis of the Roles of BMP2, BMP4, and BMP7 in Limb Patterning and Skeletogenesis". PLOS Genetics. 2 (12): e216. doi:10.1371/journal.pgen.0020216. PMC 1713256. PMID 17194222.

- ^ Attisano, Liliana; Wrana, Jeffrey L. (2002). "Signal Transduction by the TGF-β Superfamily". Science. 296 (5573): 1646–7. Bibcode:2002Sci...296.1646A. doi:10.1126/science.1071809. PMID 12040180. S2CID 84138159.

- ^ a b c Wrana, Jeffrey L.; Ozdamar, Barish; Le Roy, Christine; Benchabane, Hassina (2008). "Signaling Receptors of the TGF-β Family". In Derynck, Rik; Miyazono, Kohei (eds.). The TGF-β Family. pp. 151–77. ISBN 978-0-87969-752-5.

- ^ ten Dijke, Peter; Heldin, Carl-Henrik (2006). "The Smad family". In ten Dijke, Peter; Heldin, Carl-Henrik (eds.). Smad Signal Transduction: Smads in Proliferation, Differentiation and Disease. Proteins and Cell Regulation. Vol. 5. Dordrecht: Springer. pp. 1–13. ISBN 978-1-4020-4709-1.

- ^ Moustakas, Aristidis (2002-09-01). "Smad signaling network". Journal of Cell Science. 115 (17): 3355–6. doi:10.1242/jcs.115.17.3355. PMID 12154066.

- ^ Wu, Jia-Wei; Hu, Min; Chai, Jijie; Seoane, Joan; Huse, Morgan; Li, Carey; Rigotti, Daniel J.; Kyin, Saw; Muir, Tom W.; Fairman, Robert; Massagué, Joan; Shi, Yigong (2001). "Crystal Structure of a Phosphorylated Smad2". Molecular Cell. 8 (6): 1277–89. doi:10.1016/S1097-2765(01)00421-X. PMID 11779503.

- ^ Pavletich, Nikola P.; Hata, Yigong; Lo, Akiko; Massagué, Roger S.; Pavletich, Joan (1997). "A structural basis for mutational inactivation of the tumour suppressor Smad4". Nature. 388 (6637): 87–93. Bibcode:1997Natur.388R..87S. doi:10.1038/40431. PMID 9214508.

- ^ Itoh, Fumiko; Asao, Hironobu; Sugamura, Kazuo; Heldin, Carl-Henrik; Ten Dijke, Peter; Itoh, Susumu (2001). "Promoting bone morphogenetic protein signaling through negative regulation of inhibitory Smads". The EMBO Journal. 20 (15): 4132–42. doi:10.1093/emboj/20.15.4132. PMC 149146. PMID 11483516.

- ^ Schmierer, Bernhard; Hill, Caroline S. (2007). "TGFβ–SMAD signal transduction: Molecular specificity and functional flexibility". Nature Reviews Molecular Cell Biology. 8 (12): 970–82. doi:10.1038/nrm2297. PMID 18000526. S2CID 131895.

- ^ Moustakas, Aristidis; Heldin, Carl-Henrik (2005). "Non-Smad TGF-β signals". Journal of Cell Science. 118 (16): 3573–84. doi:10.1242/jcs.02554. PMID 16105881.

- ^ Ohkawara, Bisei; Iemura, Shun-Ichiro; Ten Dijke, Peter; Ueno, Naoto (2002). "Action Range of BMP is Defined by Its N-Terminal Basic Amino Acid Core". Current Biology. 12 (3): 205–9. doi:10.1016/S0960-9822(01)00684-4. PMID 11839272.

- ^ Munir, Sadia; Xu, Guoxiong; Wu, Yaojiong; Yang, Burton; Lala, Peeyush K.; Peng, Chun (2004). "Nodal and ALK7 Inhibit Proliferation and Induce Apoptosis in Human Trophoblast Cells". Journal of Biological Chemistry. 279 (30): 31277–86. doi:10.1074/jbc.M400641200. PMID 15150278.

- ^ Duester, Gregg (September 2008). "Retinoic acid synthesis and signaling during early organogenesis". Cell. 134 (6): 921–31. doi:10.1016/j.cell.2008.09.002. PMC 2632951. PMID 18805086.