서양 미술의 아버지 신

God the Father in Western art

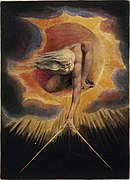

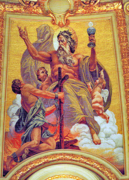

약 천 년 동안, 특정 성경 구절의 해석에 따라, 서양 기독교에서 신의 그림 묘사는 기독교 예술가에 의해 피되어 왔다.처음에는 구름 속에서 종종 나타나는 신의 손만이 그려졌다.점차적으로, 머리의 묘사, 그리고 나중에는 전체적인 형상이 묘사되었고, 르네상스 시대에는 서양 [2]교회에서는 자유롭게 하나님 아버지의 예술적 묘사가 사용되었다.

신 성부는 후기 비잔틴 크레타 학파의 아이콘이나 가톨릭과 정교회의 국경에서 서양의 영향을 받은 아이콘에서 볼 수 있지만 1667년 러시아 정교회가 그를 묘사하는 것에 대해 단호히 반대하자 러시아 미술에서는 거의 볼 수 없다.개신교 신자들은 일반적으로 아버지인 신의 묘사에 반대하며, 원래 강하게 묘사했다.

배경 및 초기 이력

초기 기독교인들은 출애굽기 33장 20절 "너희는 내 얼굴을 볼 수 없다"와 요한복음 1장 18절 "누구도 나를 보고 살지 못하리라"의 말은 아버지뿐만 아니라 아버지의 [3]모습을 묘사하는 모든 시도에도 적용된다고 믿었다.

예술적 은유인 신의 손은 큰 장식 체계를 가진 유일한 고대 회당인 3세기 중반의 두라 유로포스 회당에서 여러 번 발견되었고 아마도 유대 미술에서 초기 기독교 예술로 채택되었을 것이다.그것은 동서양의 후기 고미술에서 흔했고, 로마네스크 시대 말기까지 서양에서 신의 행동이나 승인을 묘사하는 주요 방법으로 남아있었다.그것은 또한 유대인의 묘사처럼 말 그대로 "목소리"의 딸인 목욕 콜 또는 [4]신의 목소리를 나타낸다.

역사적으로 볼 때, 하나님 아버지는 구약성서에 더 자주 나타나지만, 아들은 신약성서에 나타난다.따라서 구약성서는 특히 아버지의 역사, 신약성서는 아들의 역사라고 할 수 있다.하지만, 구약 성서의 장면들의 초기 만화에, 예술가 아담과 이브, 가장 자주 묘사되어 구약 성서 이야기 초기 중세 미술에서 표시한 이야기의 묘사에 특히 Father,[5]을 대표하는 것과, 하나님의 수치"는 앞으로 묘사한 요구하는 것을 느꼈다 예수의 전통적인 묘사를 사용했다.t정원" (창세기 3:8)

창세기에서의 설명은 자연스레 창조를 기독교 용어로 하나님의 단일 인물인 아버지 신의 덕분으로 돌린다.그러나 창세기 1장 26절 "그리고 하느님은 우리의 형상대로 사람을 만들자"고 말씀하셨고, 그리스도를 창조자로 언급(요한 1장 3, 골로사 1장 15절)은 초기 기독교 작가들로 하여금 창조물을 로고 또는 존재했던 그리스도인 아들과 연관시키게 했습니다.4세기부터 교회는 또한 325년의 니케아 신조에서 확인된 일관성의 교리를 긍정하는 데 열심이었다.

그러므로 예수가 아버지의 자리를 대신하고 홀로 세상을 창조하거나 노아에게 방주를 건설하라고 명령하거나 불타는 [6]덤불에서 모세와 대화하는 것을 묘사하는 것은 흔한 일이었다.4세기에는 삼위일체가 창세기 장면에서 거의 같은 세 명의 인물로 묘사된 짧은 기간도 있었다; 바티칸의 독단적인 석관이 가장 잘 알려진 예이다.이 도상학은 중세 전반에 걸쳐 발견되었고, 교회 당국으로부터 점점 더 많은 반감을 샀지만 15세기부터 다소 부활했다.변형은 성모 대관식에 대한 엥게랑드 쿼튼의 계약으로, 그가 성삼위일체의 아버지와 아들을 동일한 인물로 [7]대표하도록 요구했습니다.

한 학자는 보통 그리스도로 여겨지는 390-420년 로마의 산타 푸덴치아나의 모자이크 중앙에 왕위에 오른 인물이 사실은 [8]아버지를 나타내는 것이라고 제안했다.

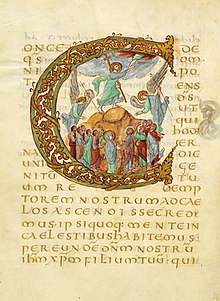

카롤링거 시대부터 로마네스크가 끝날 때까지 자유를 늘리면서, 아버지 신의 특정한 표현이 나타난 그리스도의 세례와 같은 상황에서, 신의 손이 사용되었습니다.이 모티브는 3세기 두라 유로포스 회당이 발견된 이후 유대 미술에서 차용된 것으로 보이며 거의 초기부터 기독교 미술에서 찾아볼 수 있다.

일반적으로 종교적인 이미지의 사용은 7세기 말까지 계속 증가했는데, 695년 비잔틴 황제 유스티니아누스 2세가 왕위를 물려받자마자 그의 금화 뒷면에 그리스도의 이미지를 넣었고, 이로 인해 이슬람 [9]세계에서 비잔틴 동전 유형의 사용이 중단되었다.그러나 종교적 이미지의 증가는 하나님 아버지의 묘사를 포함하지 않았다.예를 들어, 692년 트룰로 공의회의 802년 경전은 특별히 아버지의 모습을 비난하지는 않았지만, 그것은 구약성서의 그림자와 [10]인물보다 그리스도의 아이콘이 더 선호된다는 것을 암시했다.

8세기 초, 비잔틴의 우상 파괴 시대가 시작되면서 종교적 아이콘의 억압과 파괴가 목격되었다.황제 레오 3세 (717–741년)는 비잔틴 제국의 칙령에 의해 아이콘 사용을 금지했는데,[11] 아마도 그가 아이콘에 대한 지나친 존경으로 인한 군사적 손실 때문일 것이다.(교회에 상의하지 않고 내려진) 칙령은 종교적 이미지의 존중을 금지했지만 황제의 이미지를 포함한 다른 형태의 예술이나 [12]십자가와 같은 종교적 상징에는 적용되지 않았다.아이콘에 대한 신학적인 논쟁은 아이콘들이 예수의 신성과 인간성을 동시에 나타낼 수 없다고 주장하는 아이콘캐스트들과 함께 나타나기 시작했다.이런 분위기 속에서, 어떠한 공개적인 신의 묘사도 시도되지 않았고 그러한 묘사는 2세기 후에야 나타나기 시작했다.

아이콘클래즘의 끝

787년 제2차 니케아 평의회는 비잔틴의 우상 파괴의 첫 번째 시기를 효과적으로 끝내고 아이콘과 성상의 [13]영예를 회복시켰다.그러나 이것이 곧바로 아버지 신의 대규모 묘사로 해석되지는 않았다.심지어 다마스쿠스의 성 요한과 같은 8세기 아이콘의 사용을 지지한 사람들조차 하나님의 아버지와 예수의 형상을 구별했다.

다마스쿠스의 요한은 그의 논문에서 다음과 같이 썼다: "예전에는 형태도 몸도 없는 신은 결코 묘사될 수 없었다.그러나 이제 신이 육체로 사람과 대화하는 것을 볼 때, 나는 내가 보는 신을 형상화한다.[14]여기서의 의미는 성부나 성령이 인간이 되지 않는 한, 눈에 보이는, 실체적인, 이미지나 초상화 아이콘은 묘사될 수 없다는 것입니다.그러므로 그리스도 이전에 삼위일체 전체에 진실되었던 것이 성부와 성령에게는 진실된 것으로 남아 있지만 말씀에는 진실되지 않습니다.다마스쿠스의 요한은 이렇게 썼다.[15]

만약 우리가 보이지 않는 신의 모습을 만들려고 한다면, 이것은 정말로 죄가 될 것이다.육체가 없는 사람을 묘사하는 것은 불가능하다. 눈에 보이지 않고, 할례되지 않으며, 형태가 없는 사람이다.

790년경 샤를마뉴는 그의 궁정이 성스러운 이미지에 관한 비잔틴 제2차 니케아 공의회의 우상 파괴 명령으로 잘못 이해한 것을 반박하기 위해 리브리 카롤리니로 알려지게 된 4권의 책 세트를 주문했다.중세 시대에는 잘 알려지지 않았지만, 이 책들은 신성한 이미지에 대한 가톨릭 신학적 입장의 핵심 요소들을 묘사하고 있다.서양교회에 있어서 이미지는 장인이 만든 물건일 뿐이며, 신자의 감각을 자극하는 데 이용되고, 그 자체가 아니라 표현된 주체를 위해 존중받는 것이었다.

콘스탄티노플 평의회(869년)는 제2차 니케아 평의회의 결정을 재확인하고 남아 있는 우상 파괴를 도왔다.특히, 세 번째 규약은 그리스도의 모습이 복음서와 [16]같은 존경을 받을 것을 요구했습니다.

우리는 모든 사람들의 해방자이자 구원자인 우리 주 예수 그리스도의 성스러운 형상을 성서 책에 주어진 것과 같은 영광으로 존경해야 한다고 명령합니다.이 책에 담긴 말의 언어를 통해 모든 사람이 구원에 도달할 수 있기 때문에, 이 이미지들이 색깔로 운동하는 행동 때문에 현명하고 단순하게 모두 그것들로부터 이익을 얻을 수 있기 때문이다.

그러나 869년 콘스탄티노플에서 아버지의 모습이 직접적으로 다뤄지지 않았다.이 평의회에는 허가된 아이콘 목록이 열거되어 있었지만,[17] 하나님 아버지의 이미지는 포함되지 않았습니다.그러나 아이콘과 성스러운 이미지의 일반적인 수용은 하나님 아버지 모습을 묘사할 [citation needed]수 있는 분위기를 만들기 시작했다.

중세에서 르네상스로

10세기 이전에는 서양 [3]미술에서 아버지 신의 완전한 인간 형상으로 묘사하려는 시도가 없었다.하지만, 서양 미술은 결국 아버지의 존재를 묘사하는 방법을 필요로 했고, 그래서 연속적인 묘사를 통해 AD 10세기 경에 점차적으로 아버지의 모습을 묘사하는 일련의 예술적 스타일이 나타났다.

초기 예술가들이 하나님 아버지를 표현하기 위해 고안되었을 때, 두려움과 경외심이 그들을 전체 인물에 대한 묘사로부터 제지했던 것으로 보인다.일반적으로 작은 부분(일반적으로 손 또는 때로는 얼굴)만 표시되지만, 사람 전체는 거의 표시되지 않습니다.많은 이미지에서, 아들의 모습이 아버지를 대신하기 때문에, 아버지의 인물의 작은 부분이 [18]묘사된다.

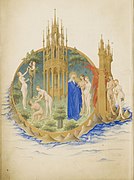

12세기에 이르러서는 프랑스 조명의 필사본에 아버지 묘사가 나타나기 시작했는데, 이것은 덜 공개적인 형태이기 때문에 종종 그들의 아이콘그래피와 영국의 스테인드글라스 교회 창문에 더 모험적일 수 있다.처음에 머리나 가슴은 이전에 신의 손이 나타났던 그림 공간 꼭대기에 구름의 어떤 형태로든 보여졌다; 후이의 레이너의 리에주에 있는 유명한 세례 글꼴에 있는 그리스도의 세례는 1118년의 한 예이다.파두아에 있는 지오토의 1305년 경 프레스코화에서와 [19]같이, 점차적으로 몸의 양이 반신장 도형으로 증가하고, 그 다음에는 보통 왕위에 오른 전신 도형으로 늘어날 수 있다.14세기에 나폴리 성경은 불타는 덤불 속에 있는 하나님 아버지의 모습을 담고 있었다.15세기 초까지, Trés Ruiles Heures du Duc de Berry는 나이가 많지만 키가 크고 우아한 전신 형상이 에덴동산(갤러리)을 거닐고 있는 등 상당한 수의 이미지를 가지고 있으며, 이는 상당한 나이와 옷차림을 보여준다.로렌조 기베르티가 1425년에 시작한 피렌체 세례당의 "낙원의 문"은 비슷한 키 큰 아버지를 보여준다.약 1430년의 Rohan Book of Hours는 또한 이제 표준이 되어가고 있는 반쪽짜리 인간 형태의 하나님 아버지, 그리고 더 희귀해진 하나님의 손을 묘사했습니다.같은 시기에 함부르크 화가 마이스터 베르트람의 창세기 제단화 같은 다른 작품들은 계속해서 창세기 장면에서 그리스도를 로고로 묘사했다.15세기에는 삼위일체 세 사람 모두를 예수의 일상적 모습과 비슷하거나 동일한 모습으로 묘사하는 짧은 패션이 있었다.

조반니 달레마그나와 안토니오 비바리니에 의한 초기 베네치아 학교 성모 대관식 (1443년경) (아래 갤러리 참조)에서 아버지는 나중에 다른 예술가들에 의해 온화하지만 강력한 얼굴과 긴 흰 머리와 수염을 가진 가부장으로서 일관되게 사용된 표현에서 보여진다.구약성서에 [20]나오는 신에 대한 물리적 묘사에 가장 근접한 구약성서에 나오는 고대의 날들에 대한 묘사에 의해 정당화된다.

...당일의 고대인은 앉아 있었다.그 의복은 눈처럼 하얗고, 머리털은 순모처럼 되어 있었다.그의 왕좌는 불타는 불꽃 같았고, 그의 바퀴는 불타는 불꽃 같았다. (다니엘 7:9)

1470년 Benvenuto di Giovanni의 Annation에서 하나님 아버지는 빨간 가운을 입고 추기경과 비슷한 모자를 쓴 모습으로 묘사되었다.하지만, 15세기 후반에도, 성부와 성령을 "손과 비둘기"로 표현한 것은, [21]예를 들어 1472년 베로키오의 그리스도의 세례에서 계속되었다.

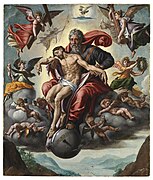

르네상스 시대의 삼위일체 숭배 그림에서 신은 아버지 또는 삼위일체의 세 가지 요소를 강조하여 두 가지 방법으로 묘사될 수 있다.르네상스 미술에서 삼위일체를 가장 흔히 묘사하는 것은 보통 긴 수염과 가부장적인 외모를 가진 노인, 때로는 삼각형의 후광을 가진 교황 티아라, 특히 북부 르네상스 그림에서 아버지를 묘사한다.이 묘사들에서 아버지는 지구본이나 책을 들고 있을 것이다.그는 자비의 왕좌에서 십자가 위에 있는 그리스도 뒤에 그리고 위에 있다.성령의 상징인 비둘기가 그 위를 맴돌지도 모른다.왕, 교황, 순교자 등 다양한 계층의 다양한 사람들이 사진에 등장할 수 있다.삼위일체 피에타에서, 아버지 신은 종종 죽은 그리스도를 품에 안은 채 교황 드레스와 교황 티아라를 입고 있는 모습을 보여준다.그들은 [22]수난의 악기를 나르는 천사와 함께 천국에 떠다닌다.

구체 또는 세계의 지구는 삼위일체의 다른 두 사람과 함께 거의 나타나지 않고 거의 전적으로 하나님 아버지에게만 제한되지만, 때때로 그리스도를 묘사하는 데 사용되기 때문에 확실한 지표는 아니다.책은 종종 아버지와 함께 묘사되기는 하지만 아버지의 지표가 아니며 그리스도와 [1]함께 사용되기도 한다.

르네상스부터 바로크까지

하나님 아버지와 삼위일체의 형상은 개신교와 가톨릭 내부, 얀센교와 바이안교 운동, 그리고 더 정통적인 신학자들로부터 공격을 받았다.가톨릭 이미지에 대한 다른 공격과 마찬가지로, 이것은 덜 중심적인 묘사에 대한 교회의 지지를 줄이고, 핵심 묘사에 대한 교회의 지지를 강화하는 효과를 가져왔다.서양 교회에서는 종교적 이미지를 제한하라는 압력으로 인해 1563년 트렌트 공의회의 마지막 회의에서 매우 영향력 있는 법령이 내려졌다.트렌트 평의회는 이미지가 묘사된 인물만을 나타내며, 이미지가 아닌 인물에게 [23]존경을 표한다는 전통적인 가톨릭 교리를 확인했다.

그 후 가톨릭 미술에서는 아버지 신에 대한 예술적 묘사는 논란의 여지가 없었지만 삼위일체 묘사는 비난의 대상이 되었다.1745년 교황 베네딕토 14세는 "오래된 시대"를 언급하며 자비의 왕좌 묘사를 분명히 지지했지만, 1786년 교황 비오 6세는 여전히 삼위일체의 모든 이미지를 [24]교회에서 없애기로 한 이탈리아 교회 평의회의 결정을 비난하는 교황 칙서를 발표해야 했다.

아버지 신은 미켈란젤로의 시스티나 성당 천장에 있는 여러 창세기 장면에 등장하는데, 가장 유명한 것은 아담의 창조이다.베니스의 프라리에 있는 티티안의 성모 추정서(아래 갤러리 참조)에서 아버지 신은 구름 속에 떠다니는 강력한 [25]인물로 묘사되며 르네상스 시대 미술의 걸작으로 오랫동안 칭송받고 있다.로마의 게시 교회는 16세기 신의 아버지상을 묘사하고 있다.이 그림들 중 일부에서 삼위일체가 여전히 세 명의 천사에 대해 언급되고 있지만, 지오반니 바티스타 피아메리는 또한 [26]장면 위에 구름을 타고 있는 아버지를 묘사했다.

루벤스의 최후의 심판과 성모 대관식 그림(아래 갤러리 참조)에서 그는 당시 널리 받아들여진 형태로 싸움 위에 수염을 기른 가부장적인 모습으로 하나님을 묘사했다.17세기 스페인의 두 화가 벨라스케스(그의 장인 프란시스코 파체코)와 무릴로는 둘 다 보라색 가운을 입고 흰 수염을 기른 가부장적 인물(아래 갤러리 참조)로 묘사했다.

이탈리아, 스페인, 독일, 저지대 국가들에서 아버지 신의 상징이 성장하고 있는 동안, 심지어 17세기 동안에도 유럽의 다른 곳에서도 저항이 있었다.1632년 영국의 스타 챔버 법정의 대부분의 구성원들(요크 대주교 제외)은 교회 창문에 삼위일체 성상의 사용을 비난했고, 일부는 그것을 [27]불법으로 여겼다.17세기 후반 토마스 브라운 경은 그가 신의 아버지 묘사를 이집트의 [28]상징성을 초래할 수 있는 "위험한 행위"라고 생각했다고 썼다.1847년, 찰스 윈스턴은 영국에서 [29]가장 피해야 한다고 생각되는 "로미쉬 트렌드"와 같은 이미지에 대해 여전히 비판적이었다.

1667년 대모스크바 평의회의 43번째 장은 특히 성부와 성령의 많은 묘사에 대한 금지를 포함했고, 이는 또한 다른 모든 종류의 성화들이 금지 [30][31]목록에 놓이게 되었고, 대부분 정교회의 성화에 영향을 끼쳤다.평의회는 또한 삼위일체의 존재인 '나이의 고대인'은 '하나님 아버지'가 아니라 '로고스'라고 선언했다.그러나 일부 아이콘은 그리스, 루마니아, 그리고 다른 정교회 국가들과 마찬가지로 러시아에서도 계속 제작되었다.

미술관

15세기

림부르 형제, 1410년-15년 후레스의 부귀 후레 드 베리

Gottes Not, 1491년 Jan Polack의 자비의 왕좌의 독일 피에타 같은 변형

16세기

로렌조 코스타, 성모와 성인의 왕관, 1501년

프라 바르톨로메오, 1509

미켈란젤로, 해와 달의 창조 (상세), 1511년

알브레히트 뒤러

얀 코넬리스 베르메옌, 16세기

17세기

17세기 초 루벤스의 성모 크라우닝

바르톨로메우스 스트로벨, 폴란드, 1643년

벨라스케스, 성모 왕관, 1645년

18~20세기

율리우스 슈노르, 1860

스타니스와프 비스피안스키, 세인트루이스의 스테인드 글라스. 1900년 크라쿠프의 프란치스코 교회

세르비아 정교회의 모자이크, 세르비아 1930년대

First Vision, 1913년, 오른쪽에 하나님 아버지, 왼쪽에 예수 그리스도가 있습니다.

1920년대 스테인드글라스 로스앤젤레스 대성당

「 」를 참조해 주세요.

메모들

- ^ a b 조지 퍼거슨, 1996년 기독교 미술의 기호와 기호 ISBN0-19-501432-4 페이지 222

- ^ George Ferguson, 1996, 기독교 미술의 기호와 기호, ISBN 0-19-501432-4 페이지 92

- ^ a b James Cornwell, 2009 Saints, Signs, and Symbols: 기독교 예술의 상징언어 ISBN 0-8192-2345-X 페이지 2

- ^ 일부 학자에 의해 논의된 문제

- ^ Adolphe Napoléon Didron, 2003년 Christian Iconography: 또는 중세 기독교 미술사, 1권 ISBN 0-7661-4075-X 167쪽

- ^ Adolphe Napoléon Didron, 2003년 Christian Iconography: 또는 중세 기독교 미술사, 1권 ISBN 0-7661-4075-X 167-170페이지

- ^ 도미니크 티에보: "Enguerrand Quarton", 그로브 아트 온라인.옥스퍼드 대학 출판부, 2007, [1]

- ^ F.W. Sclatter의 제안, W. 유진 클라인바우어의 "신들의 충돌: 초기 기독교 예술의 재해석"의 리뷰, 토마스 F.Mathews, Speculum, 제70권, 제4호(1995년 10월), 937-941, 미국 중세 아카데미, JSTOR

- ^ Robin Cormack, 1985년 Gold, 비잔틴 사회와 그 아이콘, ISBN 0-540-01085-5

- ^ Steven Bigham, 1995년 정교회 신학 및 아이콘그래피 ISBN 1-879038-15-3페이지 27의 하나님의 이미지

- ^ 니키포로스 총대주교와 연대기 작가 테오파네스의 설명에 따르면

- ^ Warren Treadgold, Stanford University Press, 1997, 비잔틴 국가와 사회의 역사

- ^ 에드워드 기번, 1995년 로마제국의 쇠퇴와 몰락 ISBN 0-679-60148-1페이지 1693

- ^ 다마스쿠스의 성 요한, 신상에 관한 세 편의 논문 ISBN 0-88141-245-7

- ^ Steven Bigham, 1995년 정교회 신학 및 아이콘그래피 ISBN 1-879038-15-3페이지 29의 하나님의 이미지

- ^ Gesa Elsbeth Tiessen, 2005 신학적 미학 ISBN 0-8028-2888-4 65페이지

- ^ Steven Bigham, 1995년 정교 신학 및 아이콘그래피 ISBN 1-879038-15-3페이지 41

- ^ Adolphe Napoléon Didron, 2003년 Christian Iconography: 또는 중세 기독교 미술사 ISBN 0-7661-4075-X 페이지 169

- ^ 개선문 꼭대기에 있는 아레나 채플. 하느님이 성령의 천사를 보내셨어.그림 15 '실러' 참조

- ^ 빅햄 7장

- ^ Arthur de Bles, 2004년 의상, 상징, 속성으로 성인을 구별하는 방법 ISBN 1-4179-0870-X 32페이지

- ^ Irene Earls, 1987 르네상스 아트: 주제 사전 ISBN 0-313-24658-0 8페이지와 283페이지

- ^ 트렌트 평의회 제25차 법령 본문

- ^ 빅햄, 73-76

- ^ Louis Lohr Martz, 1991년 르네상스에서 바로크까지: 문예 에세이 ISBN 0-8262-0796-0 페이지 222

- ^ 가우빈 A.2003년 Bailey, 르네상스와 바로크 사이: 로마 예수회 미술 ISBN 0-8020-3721-6페이지 233

- ^ 찰스 윈스턴, 1847 고대 유리화, 특히 영국 ISBN 1-103-66622-3, (2009) 페이지 229에서 관찰할 수 있는 스타일의 차이에 대한 조사

- ^ 토마스 브라운 경의 작품, 1852년, ISBN 0559376871, 2006년, 156페이지

- ^ Charles Winston, 1847 고대 유리화, 특히 영국 ISBN 1-103-66622-3, (2009) 페이지 230에서 관찰할 수 있는 스타일의 차이

- ^ 올레그 타라소프, 2004년 아이콘과 헌신: 러시아 제국의 성스러운 공간 ISBN 1-86189-118-0 페이지 185

- ^ 정교회 웹사이트

추가 정보

- 마누스, 볼커"표시와 아이콘그래피:렘브란트 서클의 성경 그림 속 소재의 선택" 시미올러스: 네덜란드 예술사 분기, 제22권, 제4호, 1993년, 235~252쪽, JSTOR

외부 링크

- 영성시대 : 후기 고미술과 초기 기독교 미술, 메트로폴리탄 미술관 3~7세기