일본군 포로

Japanese prisoners of war in World War II

1945년 8월 태평양전쟁이 끝나기 전 1000만 명의 일본군이 생포되거나 서방 연합군에 [1]투항한 것으로 추정된다.또한 소련군은 [2]중국 등지에서 50만 명 이상의 일본군과 민간인을 납치해 감금했다.항복한 일본 군인과 선원, 해병, 공군의 수는 일본군이 병사들에게 죽을 때까지 싸우도록 강요하고 연합군의 전투 요원들은 종종 [3]포로를 잡으려 하지 않으며 항복한 많은 일본 병사들은 항복한 사람들이 그들의 [4][5]포로에 의해 죽임을 당할 것이라고 믿었기 때문에 제한되었다.

서방 연합국 정부들과 군 고위 지휘관들은 일본 국군포로들을 관련 국제 협약에 따라 대우하도록 지시했습니다.그러나 실제로는 많은 연합군 병사들이 일본군에 의한 만행 때문에 일본군의 항복을 받아들이려 하지 않았다.1944년에 시작된 포로 포로의 포로를 장려하기 위한 캠페인은 부분적으로 성공적이었고, 전쟁 마지막 해에 포로의 수는 크게 증가했다.

일본 국군포로들은 항복함으로써 일본과의 모든 관계를 끊었다고 믿었고, 많은 사람들이 연합군에 군사 정보를 제공했다.서방 연합군에 의해 납치된 포로들은 호주, 뉴질랜드, 인도, 미국에 위치한 수용소에 대체로 좋은 상태로 수감되어 있었다.소련에 의해 납치된 사람들은 시베리아에 위치한 노동 수용소에서 가혹한 대우를 받았다.미국과 영국은 각각 1946년과 1947년까지 수천 명을 수용했고 소련은 1950년대 초반까지 수십만 명에 달하는 일본 포로를 계속 수용했지만 전쟁 후 포로들은 일본으로 송환되었다.소련은 이후 수십 년 동안 포로들을 점차 석방했지만, 일부는 1990년대 소련이 붕괴될 때까지 돌아오지 않았고, 반면 소련에 정착하여 가정을 꾸린 다른 사람들은 [2]잔류를 선택했다.

항복에 대한 일본인의 태도

1920년대와 1930년대에 일본제국 육군은 [6]항복하기보다는 죽을 때까지 싸우는 정신을 채택했다.이 정책은 전근대 [7]일본의 전쟁 관행을 반영했다.메이지 시대 일본 정부는 전쟁포로들에 대한 서구식 정책을 취했고, 러일 전쟁에서 항복한 일본인 중 전쟁 말기에 처벌을 받은 사람은 거의 없었다.이것과 제1차 청일전쟁, 제1차 세계대전에서 일본군에 의해 생포된 포로들도 국제기준에 [8]따라 처리되었다.일본의 죄수들이 받은 비교적 좋은 대접은 선전 도구로 사용되었고, 메이지 정부가 [9]피하고 싶어했던 아시아에 대한 야만적인 인식에 비해 기사도 의식을 풍겼다.제1차 세계대전 이후 항복에 대한 태도가 굳어졌다.일본은 1929년 포로 처우에 관한 제네바 협약에 서명했지만 항복은 일본군의 신념에 어긋난다며 비준하지 않았다.이러한 태도는 젊은이들의 [10]세뇌에 의해 강화되었다.

항복에 대한 일본군의 태도는 1941년 모든 일본군에게 내려진 전장행동강령(센진쿤)에 제도화됐다.이 문서에는 일본군의 행동 기준 확립과 군내 기강 및 사기 향상을 도모하기 위해 [13]포로가 되는 것을 금지하는 내용이 포함되어 있다.일본 정부는 센진쿤의 시행과 함께 [14]일본 전쟁 중에 항복하기 보다는 죽음을 무릅쓰고 싸운 사람들을 기리는 선전 캠페인을 벌였다.일본 제국 해군(IJN)은 센진쿤에 준하는 문서를 발행하지 않았지만, 해군 요원들은 비슷한 행동을 보이며 [15]항복하지 않을 것으로 예상되었다.대부분의 일본군은 [16]포로가 되면 연합군에 의해 살해되거나 고문당한다는 말을 들었다.육군 야전 복무 규정도 1929년 제네바 야전병원의 중상병원에 대한 보호조항에 따라 부상자가 적의 손에 넘어가지 않도록 하는 조항을 대체하기 위해 1940년에 수정되었다.전쟁 중 부상자들은 의료진에 의해 살해되거나 [17]수류탄을 맞고 자살했다.연합군이 장악하고 있던 영공 상공에 추락한 일본 항공기의 승무원들도 [18]생포되는 것을 허락하지 않고 자살했다.

수치심을 아는 자는 약하다.항상 공동체의 명예를 생각하고 자신과 가족의 명예가 되라.노력을 배가하고 그들의 기대에 부응하세요.죄수로서의 수치심을 경험하기 위해 살지 마라.죽음으로써 명예에 오점을 남기지 않게 될 것이다.

Senjinkun[14]

센진군이 일본군에 대한 법적 구속력이 있는지에 대해서는 학자들이 의견이 분분하지만, 이 문서는 일본의 사회 규범을 반영하고 군인과 민간인에 대해 막강한 영향력을 행사했다.1942년 육군은 형법을 개정하여 항복한 장교는 항복한 상황에 관계없이 최소 6개월의 징역형에 처하도록 규정하였다.그러나 센진군이 더 심각한 결과를 초래하고 더 큰 도덕적 [15]힘을 가했기 때문에 이러한 변화는 거의 관심을 끌지 못했다.

일본군이 항복하는 행위를 존중하지 않도록 세뇌하는 것은 연합군이 기만적으로 여기는 행동으로 이어졌다.태평양 전쟁 중에는 연합군을 매복 공격하기 위해 항복한 척하는 일본군이 있었다.게다가, 부상당한 일본 군인들은 때때로 [19]그들을 도우려는 연합군을 죽이기 위해 수류탄을 사용하려고 시도했다.항복에 대한 일본인들의 태도도 그들이 [20]생포한 연합군 병사들에게 가해진 가혹한 대우에 기여했다.

모든 일본군이 센진쿤의 계율을 따르는 것을 선택한 것은 아니다.투항을 선택한 사람들은 자살이 적절하지 않다고 믿거나 자살 의지가 부족하거나 장교에 대한 비통함, 좋은 [21]대우를 약속하는 연합군의 선전 등 다양한 이유로 그렇게 했다.전쟁 후반기에 연합군의 승리로 인해 일본군의 사기가 저하되어 항복 또는 [22]탈영준비가 증가하였다.오키나와 전투에서는 1945년 4월부터 7월까지 일본군 1만1250명(비무장 노동자 3581명 포함)이 항복해 섬 방어를 위해 배치된 병력의 12%를 차지했다.이들 중 상당수는 최근 보이타이 호위대에 징집돼 일반 육군과 같은 세뇌를 받지 못했지만 일본군 병사 상당수도 [23]투항했다.

일본군이 항복하기를 꺼리는 것은 연합군이 항복하면 그들을 죽일 것이라는 인식도 영향을 미쳤으며, 역사학자 니얼 퍼거슨은 이것이 징벌이나 [5]불명예에 대한 두려움보다 항복을 막는데 더 중요한 영향을 미쳤다고 주장해 왔다.또 1944년 루스벨트 대통령에게 일본군의 뼈를 조각한 편지 개봉기와 일본군 병사 두개골 사진을 공개해 화제가 된 사건이 언론에 보도되면서 미군이 일본군의 사상자를 봉합하고 시신으로 만든 전리품을 본국으로 보내기도 했다.그것은 미군 병사가 집으로 보낸 것으로 Life 잡지에 실렸다.이 보고서들에서 미국인들은 "미개하고, 원시적이고, 인종차별적이며, 비인간적인"[24] 것으로 묘사되었다."일본 전쟁: 대태평양 전쟁"에서 호이트는 기념품으로 일본 시체에서 뼈를 집으로 가져가는 연합군의 관행이 일본의 선전에 의해 매우 효과적으로 이용되었고, "예를 들어, A년 이후 사이판과 오키나와에서의 대량 민간인 자살에서 보여지는 것과 같이 항복과 점령보다 죽음을 선호하는 것에 기여하였다"고 주장한다.거짓말 착지"[24]

일본인들이 절망적인 상황에서도 싸움을 계속하는 현상의 원인은 신토, 메시호코, 부시도의 조합으로 거슬러 올라간다.그러나 이들에게도 마찬가지로 강하거나 더 강한 요인은 체포 후 고문에 대한 두려움이었다.이러한 두려움은 중국 게릴라들이 고문 전문가로 여겨졌던 중국에서의 수년간의 전투 경험에서 비롯되었고, 이러한 두려움은 항복한 [25]일본인들을 고문하고 죽일 것으로 예상되는 미군들에게 투영되었다.태평양 전쟁 중에는 연합군이 포로를 올바르게 다루지 않았다고 믿었고 항복한 대부분의 일본군 병사들조차도 죽음을 [26]예상했습니다.

연합된 태도

서방 연합군은 포로 [20]처우를 규정하는 국제 협약에 따라 생포된 일본인을 취급하려고 했다.1941년 12월 태평양전쟁 발발 직후 영국과 미국 정부는 스위스 중개업체를 통해 1929년 제네바협약을 준수할 것인지를 묻는 메시지를 일본 정부에 전달했다.일본 정부는 조약에 서명하지 않았지만 포로 처우는 조건에 따라 할 것이라고 답했지만 일본은 조약의 요구사항을 고의로 무시했다.서방 연합군은 제네바 협약에 따라 일본 정부에 포로 신분을 통보했지만, 일본 정부는 [27]포로가 된 병사가 한 명도 없다는 입장을 고수하고 싶어 생포자 가족에게 이 정보가 전달되지 않았다.

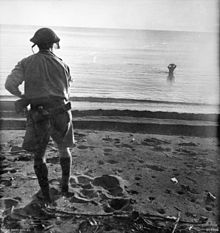

태평양 전쟁 초기에 연합군 전투원들은 일본인 포로를 잡는 것을 꺼렸다.미국이 참전하고 나서 처음 2년 동안, 미군 전투원들은 일반적으로 인종 차별적인 태도와 광범위한 학대나 연합군 [20][28]포로 즉결 처형과 같은 미국과 연합국에 자행된 일본의 전쟁 범죄에 대한 분노로 인해 일본군의 항복을 받아들이기를 꺼려했다.호주군도 비슷한 [29]이유로 일본인 포로 연행을 꺼렸다.일본군이 연합군을 매복공격으로 유인하기 위해 사망자와 부상자를 야유하거나 항복하는 척하는 사건은 연합군 내부에서 잘 알려져 있었고,[30] 전쟁터에서 일본군의 항복을 요구하는 것에 대한 태도도 강해졌다.그 결과 연합군은 일본군이 항복하지 않을 것이며 항복하려는 어떠한 시도도 [31]기만적이라고 믿었다. 예를 들어, 호주 정글전학교는 [29]항복하는 동안 손을 닫은 일본군을 사살하라고 병사들에게 충고했다.게다가 항복한 일본군은 전선에서 전사하거나 [32]포로 수용소로 끌려가는 경우도 많았다.많은 전투가 가까운 거리에서 "종종 참가자들이 먼저 총을 쏘고 나중에 질문을 할 수밖에 없었다"[33]는 이유로 정글 전쟁의 성격 또한 포로들이 잡히지 않게 만들었다.

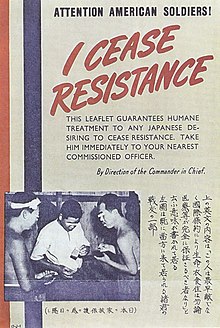

전투부대의 태도와 전투의 성격에도 불구하고, 연합군은 전쟁 기간 내내 일본 포로를 잡으려고 조직적인 노력을 기울였다.각 미군 사단은 [34]일본 병사들에게 항복하도록 설득하는 것을 임무로 하는 일본계 미국인들로 구성된 팀을 배정받았다.연합군은 그들의 사기를 떨어뜨리고 [35]항복을 장려하기 위해 그들의 적들을 상대로 광범위한 심리전을 벌였다.여기에는 제네바 협약의 복사본과 일본 [36]측 입장에 대한 '포기 허가'가 포함되었다.그러나 [37]연합군이 포로를 잡기를 꺼려하면서 이 작전은 좌절되었다.그 결과 1944년 5월부터 미군 고위 지휘관들은 최전방 부대의 태도를 바꾸기 위한 교육 프로그램을 승인하고 승인했다.이 프로그램들은 일본군 포로들에게서 얻을 수 있는 정보력, 항복 전단지를 존중할 필요성, 그리고 일본군이 끝까지 싸우지 않도록 격려함으로써 얻을 수 있는 이익을 강조했다.이 프로그램은 부분적으로 성공적이었고, 미군이 더 많은 포로를 잡는데 기여했다.또한 일본군이 항복하는 것을 목격한 병사들은 포로를 직접 [38]잡으려는 경향이 강했습니다.

연합군 잠수함에 의해 침몰된 선박의 생존자들은 항복을 거부했고, 잠수함에 의해 생포된 많은 죄수들은 무력으로 끌려갔다.미 해군 잠수함은 때때로 정보 목적으로 포로를 구하라는 명령을 받았고,[39] 이를 위해 특수 팀을 구성했다.그러나 전반적으로 연합군 잠수함은 보통 포로를 잡으려 하지 않았고, 그들이 생포한 일본군의 인원도 상대적으로 적었다.포로를 연행한 잠수함은 오랜 시간 [40]감시할 필요가 없도록 순찰을 마칠 무렵에야 포로를 연행했다.

연합군은 전쟁 [41]내내 항복을 시도하던 많은 일본인들을 계속 죽였다.만약 그들이 연합군에 의해 [3]죽임을 당할 것이라고 믿지 않았다면 더 많은 일본군이 항복했을 것이다.항복 후 살해될 것에 대한 두려움은 일본군이 죽을 때까지 싸우도록 영향을 준 주요 요인 중 하나였으며,[42] 전시 미국 전시 정보국의 보고서는 그것이 일본을 위해 불명예에 대한 두려움과 죽고 싶은 욕망보다 더 중요했을 수도 있다고 말했다.일본인이 투항하려다 살해된 사례는 잘 기록되어 있지 않지만, 일화적인 설명에 의해 그 사실이 [28]증명되고 있다.

전쟁 중에 포로로 잡힌 포로들

태평양 전쟁 중 포로로 잡힌 일본인의 수는 서로 다르다.[1][28]일본의 역사학자 하타 이쿠히코는 일본이 [43]항복하기 전에 최대 5만 명의 일본인이 포로가 되었다고 말한다.일본 정부의 전쟁포로 정보국은 전쟁 [17]중에 42,543명의 일본인들이 투항했다고 믿었는데, 이것은 또한 미국과 호주군에 의해 [44]포로로 잡힌 포로를 지칭하는 니얼 퍼거슨에 의해 사용된 수치이기도 하다.Ulrich Straus는 약 35,000명이 서부 [45]연합군과 중국군에 의해 포로로 잡혔고 Robert C.도일은 전쟁 [46]말기 서방 연합군이 운영하는 수용소에 억류된 3만8천666명의 일본군 포로들의 모습을 보여주고 있다.앨리슨 B.길모어는 또 서태평양 지역에서만 연합군이 최소 1만9500명의 [47]a일본군을 포로로 잡은 것으로 추산했다.

중국 주둔 일본군은 주로 공세를 취했고 비교적 적은 사상자를 냈기 때문에 1945년 [48]8월 이전까지 중국군에 항복한 일본군은 거의 없었다.전쟁 말기에 중국 국민당과 공산군은 약 8,300명의 일본 포로를 억류하고 있었던 것으로 추정되고 있다.이들 포로들이 수감된 조건은 일반적으로 국제법이 요구하는 기준을 충족하지 못했다.그러나 일본 정부는 일본군이 항복을 고려하는 것조차 원치 않았기 때문에 이러한 학대에 대해 아무런 우려를 표명하지 않았다.그러나 정부는 300명의 국군포로들이 중국 공산당에 가담해 반일 [49]선전 훈련을 받았다는 보도에 대해 우려했다.

일본 정부는 생포된 인원에 대한 정보를 숨기려 했다.1941년 12월 27일, 일본 국군포로 정보를 관리하기 위해 육군성 내에 국군포로 정보국을 설치하였다.국은 적십자사를 통해 연합군이 제공한 포로 식별 정보를 수집했지만, 이 정보를 포로 가족에게 전달하지는 않았다.개인이 그들의 친척이 포로가 되었는지 여부를 문의하기 위해 Bureau에 편지를 보냈을 때, Bureau는 그 남자가 죄수인지 아닌지를 확인도 부인도 하지 않은 답변을 제공한 것으로 보인다.국의 역할은 포로들과 그들의 가족들 사이의 우편물을 용이하게 하는 것을 포함했지만, 이것은 가족들에게 통지되지 않았고 거의 집에 편지를 쓰지 않았기 때문에 수행되지 않았다.가족과의 소통이 부족해 일본 사회와 단절된 [50]국군포로들의 심정이 커졌다.

일본군 포로에게서 수집한 정보

연합군은 일본인 포로들로부터 상당한 양의 정보를 얻었다.그들은 항복함으로써 일본과의 모든 관계를 끊었다고 믿도록 세뇌되었기 때문에 많은 생포된 사람들이 심문관들에게 일본군에 [43]대한 정보를 제공했다.호주군과 미군, 고위 장교들은 포로가 된 일본군이 군사적 가치가 있는 정보를 누설할 가능성이 매우 낮다고 믿었고, 이로 인해 그들은 포로를 [52]잡으려는 동기가 거의 없었다.그러나 이러한 견해는 잘못된 것으로 판명되었고, 많은 일본 포로들은 심문 중에 귀중한 정보를 제공했다.제네바 협약과 제네바 협약이 죄수들에게 심문에 응하지 않을 권리를 부여했다는 사실을 아는 일본인은 거의 없었다.게다가, 포로들은 항복함으로써 그들의 모든 권리를 잃었다고 느꼈다.수감자들은 일본어를 하는 미국인들과 대화할 수 있는 기회를 높이 평가했고, 그들이 제공받은 음식, 옷, 의료는 그들이 납치범들에게 은혜를 입었다는 것을 의미한다고 느꼈다.연합군 심문관들은 그들이 일본군에 대해 알고 있는 양을 과장하고 포로들에게 '확인'을 요청하는 것 또한 성공적인 방법이라는 것을 발견했다.그 결과 일본 국군포로들은 심문 과정에서 [53]협조적이고 진실한 태도를 보이는 경우가 많았다.

일본 국군포로들은 포로 생활 동안 여러 차례 심문을 받았다.대부분의 일본 병사들은 이 부대가 사용할 수 있는 정보를 얻기 위해 붙잡은 대대나 연대의 정보 장교들에 의해 심문을 받았다.이에 따라 그들은 연합군의 연이은 지휘관들로부터 심문을 받는 후방 지역으로 빠르게 이동했다.그들은 또한 호주, 뉴질랜드, 인도 또는 미국에 있는 포로 수용소에 도착했을 때 조사를 받았다.이러한 심문은 [54]포로들에게 고통스럽고 스트레스를 주었다.마찬가지로 미 해군에 의해 침몰된 선박에서 구출된 일본 선원들은 브리즈번, 호놀룰루, 누메아에 [55]있는 해군 심문 센터에서 조사를 받았다.연합군 심문관들은 일본 군인들이 일본 제국 해군 요원들보다 유용한 정보를 제공할 가능성이 훨씬 더 높다는 것을 발견했다. 아마도 [55]군인들에게 제공되는 세뇌의 차이 때문일 것이다.미 40사단의 본부 요원들이 고위 [56]부사관에게 펜타놀 나트륨을 투여하는 것에 대해 논의했지만 결국 반대 결정을 내렸지만, 무력은 어떤 수준에서도 심문에 사용되지 않았다.

일부 일본 국군포로들은 또한 연합군이 선전을 개발하고 그들의 동료 [57]죄수들을 정치적으로 주입하는 데 중요한 역할을 했다.여기에는 다른 일본인들의 항복을 독려하기 위한 선전 전단 및 확성기 방송 개발이 포함되었다.이 자료의 문구는 일본군이 받은 세뇌를 극복하기 위해 '항복'[58]이 아니라 '저항'을 중단해야 한다는 내용을 담고 있다.포로들은 또한 전쟁 [59]말기 중폭격기에 의해 일본 도시에 뿌려진 삐라 용어에 대한 조언을 제공했다.

연합군 포로 수용소

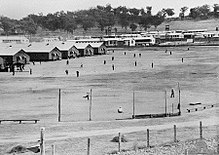

연합군 포로 수용소에 수용된 일본 포로들은 제네바 협약에 따라 [60]처리되었다.1943년까지 연합국 정부는 일본군에 의해 붙잡힌 사람들이 가혹한 환경에서 억류되고 있다는 것을 알았다.포로들에 대한 더 나은 대우를 얻기 위해 연합군은 일본 정부에 연합군 포로 [61]수용소의 좋은 상황을 알리기 위해 광범위한 노력을 기울였다.그러나 일본 정부는 생포된 [62]일본군의 존재를 인정하지 않아 성공하지 못했다.그럼에도 불구하고 연합군의 포로들은 전쟁이 [63]끝날 때까지 제네바 협약에 따라 계속 처리되었다.

1942년 9월 이후 미군에 의해 생포된 대부분의 일본인들은 호주나 뉴질랜드로 넘겨져 억류되었다.미국은 이들 국가에 포로 유지 비용을 충당하기 위해 대여 리스 프로그램을 통해 원조를 제공했으며, 전쟁 말기에 이들을 일본으로 송환할 책임을 지게 되었다.중부 태평양에서 생포되거나 특정한 정보 가치가 있는 것으로 여겨지는 죄수들은 [64]미국의 수용소에 수감되었다.

중요한 기술적 또는 전략적 정보를 가지고 있다고 생각되는 죄수들은 버지니아 포트 헌트나 캘리포니아 캠프 트레이시의 전문 정보 수집 시설로 보내졌다.이들 수용소에 도착한 후 수감자들은 다시 심문을 받았고, 그들의 대화는 도청되고 분석되었다.캠프 트레이시의 조건 중 일부는 제네바 협약 요건을 위반했다.예를 들어, 충분한 운동 시간이 주어지지 않았다.그러나 이 수용소에 수감된 죄수들에게는 양질의 음식과 가게 출입 등 특별한 혜택이 주어졌고 심문 시간은 비교적 여유로웠다.두 곳에서 도청을 계속한 것도 제네바 [66]협약의 정신에 위배됐을 수 있다.

일본 국군포로들은 대체로 수용소 생활에 적응했고 [67]탈출을 시도한 사람은 거의 없었다.그러나 포로수용소에서는 여러 가지 사건이 있었다.1943년 2월 25일, 뉴질랜드의 Featherston 포로 수용소에서 포로들은 일하라는 명령을 받고 파업을 벌였다.시위는 캠프 부사령관이 시위 지도자 중 한 명을 총으로 쏘면서 폭력적으로 변했습니다.그리고 나서 포로들은 다른 경비병들을 공격했고, 그들은 발포하여 48명의 죄수를 죽이고 74명을 다치게 했다.그 후 수용소의 상황은 개선되었고,[68] 전쟁의 나머지 기간 동안 일본과 그들의 뉴질랜드 근위대 사이의 좋은 관계로 이어졌다.더욱 심각한 것은 1944년 8월 5일 호주 코우라 인근 수용소에서 일본인 포로들이 탈출을 시도했다는 점이다.전쟁포로들과 그들의 경호원들 사이의 싸움에서 257명의 일본인과 4명의 호주인이 사망했다.[69]1944년 5월 위스콘신 주 매코이 수용소와 1945년 인도 비카네르 수용소에서 일본 국군포로와 경비병과의 충돌이 벌어졌지만 [70]사망자는 발생하지 않았다.또 1944년 1월 누벨칼레도니아주 캠프 파이타에서는 일본인 포로 24명이 봉기가 [71]무산된 뒤 스스로 목숨을 끊었다.일본에서는 [72]코우라와 페더스톤 사건 소식이 보도되지 않았지만 일본 정부는 선전 전술로 호주와 뉴질랜드 정부에 항의했다.일본 정부가 공식적으로 일본 군대의 일부가 [73]항복한 것을 인정한 것은 이때뿐이었다.

연합군은 다른 일본인들의 투항을 유도하기 위해 수용소에 있는 일본인 포로들의 사진을 배포했다.이 전술은 1943년 중반 맥아더 장군이 헤이그 조약과 제네바 조약에 위배된다는 이유로 제안했을 때 처음에는 거절당했고 항복 후 확인될 수 있다는 두려움은 일본의 저항을 강화시킬 수 있었다.그러나 맥아더는 그해 12월 자신의 입장을 번복했지만, 개별 포로의 신원을 밝히지 않은 사진만 공개하도록 허용했다.그는 또한 사진들이 "진실하고 사실적이어야 하며 과장되게 디자인되어서는 안 된다"[74]고 지시했습니다.

전후

전쟁이 끝난 후 수백만 명의 일본군이 항복했다.소련군과 중국군은 160만 명의 일본군의 항복을 받아들였고 서방 연합군은 일본, 동남아시아,[75] 남서태평양에서 수백만 명의 항복을 받았다.일본 황실본부는 항복 명령에 대한 저항을 막기 위해 종전을 알리는 명령문에 칙서 발표 이후 적군의 통제하에 들어간 군인은 국군포로 취급하지 않는다는 성명을 포함시켰다.이 조치는 소요를 피하는 데는 성공했지만, 종전 전후 항복하고 소련군 포로 지위를 부정하는 세력 간의 적대감으로 이어졌다.항복한 군대는 포로로 잡히지 [43]않고 무기를 버리고 일본 본국으로 송환되는 경우가 대부분이었다.

일부 일본인 포로의 송환이 연합국에 의해 지연되었다.1946년 후반까지 미국은 필리핀, 오키나와, 중부 태평양, 하와이의 군사 시설을 해체하기 위해 약 7만 명의 전쟁 포로를 보유했다.영국 당국은 1947년까지 동남아시아와 동남아시아에 있는 약 750,000명의 포로 중 113,500명을 억류했다.; 버마와 말라야에서 붙잡힌 마지막 포로들은 1947년 [76]10월에 일본으로 돌아왔다.영국군은 또한 네덜란드령 동인도 제도와 인도차이나에 [77]대한 지배권을 재확보하려는 네덜란드와 프랑스의 시도를 지원하기 위해 무장한 일본 항복자를 이용했다.서방 연합국과 중국이 점령한 지역에서 최소한 81,090명의 일본인들이 일본으로 송환되기 전에 사망했다.역사학자 존 W. 다우어는 이러한 사망이 전쟁 [78][79]말기 일본군의 "흔들린" 상태 때문이라고 말했다.

Nationalist 중국군은 전쟁 이후 120만 일본 군인의 항복했다.일본인들이 그들이 보복의 대상이 될 거라는 우려와는 달리, 그들은 일반적으로 잘 치료를 받았다.때문에 국민당이 가능한 일본 군부의 출발이 보안 공백을 만들어 내지 않았어 보장하며 중국 공산 주의자와 함께 싸우면서의 일본 직원을 억제하는 만큼 많은 무기를 몰수하기를 바라는 때문이다.[80]향후 수개월 동안 중국에서는 대부분의 일본 포로들, 일본 민간인 정착민들과 함께 일본으로 돌아왔다.민족주의자들, 그의 대부분은, 1946년 하반기까지 그러나 기술적 능력이 있었던 5만명 이상의 전쟁 포로들을 잃지 않았다.일본의 수천명의 죄수들을 중국 공산 주의자들에 의해 포획된 수만명의 군대에서 8월 1946년 6만명이 넘는 여전히Communist-controlled 지역에서 최근 1949년 4월에 열리게 된 것으로 보인다고 있었다.[76]일본 전쟁 포로 수백명의 중국 인민 해방군을 중국의 국공 내전 동안 죽었다.비록 몇몇 전쟁 범죄로 재판에 회부되었고 돌아올 수 있기 전에 다양한 길이의 징역형을 대접해야만 빠져 있는 전쟁에 이어, 승리한 중국 공산주의 정부가 국내 일본 포로 송환하기 시작했다.마지막 일본의 죄수는 중국에서 1964년에 돌아왔다.[81][82]

수많은 일본인들 수백명의 전쟁의 지난 몇주, 일본 패전 후에 소련 군대에게 항복하였다.소련은 594,000 일본 전쟁 포로의 70,880 즉시, 일본의 연구원들은 85만개 포착한 것으로 추정되고 있어 풀려났다 하며 주장했다.[28]죄수들은 중국과 서부 연합군에 의해와는 달리 이들은 거칠게 그들의 납치범들에 의해, 6만명이 숨졌으며 치료를 받았다.일본 전쟁 포로들이 중노동을 담당하고 싶고 부적절한 음식과 의료를 위한 치료와 함께 원시적 환경에서 열리고 있다.이 치료가 독일 전쟁 포로에 의해 소련에서 경험된 것과 유사했다.[83]일본 전쟁 포로들이 시베리아의 이 치료는 또한 그 그 지역에서 잡혀 있던 소련의 죄수들이 겪는 것과 유사했다.[84]1946년과 1950년 사이에, 그 일본인 전쟁 포로들이 소련에 사로잡혀 많은 수도 있다. 1950년 후 남아 있는 주로 그런 다양한 범죄로 유죄 판결을 받은 공개되었다.그들은 1953년에서 1956년 사이에 일련의 사면 하에 점차 석방되었다.1956년 마지막 대규모 본국 송환 이후 소련은 포로들을 계속 억류했다가 조금씩 풀어주었다.일부는 소련에서 수십 년을 살다가 1990년대에야 일본으로 돌아갈 수 있었다.수십 년을 떨어져 지내며 가정을 꾸린 일부 사람들은 일본에 영구적으로 정착하지 않고 [2][85]그대로 남기로 결정했다.

항복과 관련된 수치심 때문에 전쟁 [28]후 회고록을 쓴 일본 국군포로는 거의 없었다.

「 」를 참조해 주세요.

메모들

^a Gilmore는 매년 SWPA에서 납치된 일본인 포로 수를 다음과 같이 제공합니다.

- 1942: 1,167

- 1943: 1,064

- 1944: 5,122

- 1945년: 12[47],170

각주

- ^ a b Fedorowich (2000), 페이지

- ^ a b c Kristof, Nicholas D. (12 April 1998). "Japan's Blossoms Soothe a P.O.W. Lost in Siberia". The New York Times.

- ^ a b Bergerud (1997), 415-16페이지

- ^ Johnston (2000), 페이지 81

- ^ a b 퍼거슨(2004), 페이지 176.

- ^ 요소(2009), 페이지 257

- ^ Strauss (2003), 17-19페이지

- ^ Strauss (2003), 페이지 20~21

- ^ "MIT Visualizing Cultures". visualizingcultures.mit.edu. Retrieved 2020-05-03.

- ^ Strauss (2003), 페이지 21~22

- ^ "Australian War Memorial 013968". Collection database. Australian War Memorial. Archived from the original on 14 March 2011. Retrieved 1 January 2010.

- ^ 매카시(1959), 450페이지

- ^ 요소(2009), 페이지 212

- ^ a b 스트라우스 (2003), 39페이지

- ^ a b 스트라우스 (2003), 페이지 40

- ^ 다우어(1986), 페이지 77

- ^ a b 하타(1996년), 페이지 269

- ^ 포드 (2011), 139페이지

- ^ Doyle (2010), 페이지 206

- ^ a b c 스트라우스 (2003), 페이지 3

- ^ 스트라우스 (2003년), 44~45페이지

- ^ 길모어(1998), 페이지 2, 8

- ^ 하야시(2005년), 51~55페이지

- ^ a b 해리슨, 페이지 833

- ^ 질문:제2차 세계대전, 베트남, 이라크, 워싱턴 DC, 국방정보대학(2008), ISBN 978-1932946239, 페이지 31-34

- ^ 길모어(1998), 페이지 169

- ^ Straus (2003), 페이지 29

- ^ a b c d e La Forte (2000), 페이지 333

- ^ a b Johnston (2000), 95페이지

- ^ 다우어(1986), 페이지 64

- ^ 길모어(1998), 페이지 61

- ^ 다우어(1986), 페이지 69

- ^ 존스턴(1996), 페이지 40

- ^ Bergerud (2008), 페이지 103

- ^ 길모어(1998), 페이지 2

- ^ 퍼거슨 (2007), 페이지 550

- ^ 길모어(1998), 페이지 62~63

- ^ 길모어(1998), 64~67페이지

- ^ Sturma (2011), 페이지 147

- ^ Sturma (2011), 페이지 151

- ^ 퍼거슨 (2007), 페이지 544

- ^ 다우어(1986년), 페이지 68

- ^ a b c 하타(1996년), 페이지 263

- ^ 퍼거슨 (2004년), 페이지 164

- ^ 스트라우스(2003), 페이지 ix

- ^ Doyle (2010), 페이지 209

- ^ a b 길모어(1998), 페이지 155

- ^ 스트라우스 (2003), 페이지 13

- ^ Straus (2003), 페이지 24

- ^ 하타(1996년), 265페이지

- ^ 길모어(1998), 페이지 172

- ^ Straus (2003), 페이지 116, 141

- ^ 스트라우스 (2003), 페이지 141~47

- ^ 스트라우스 (2003), 페이지 126~27

- ^ a b 포드 (2011), 페이지 100

- ^ Straus (2003), 페이지 120

- ^ Fedorowich (2000), 페이지 85

- ^ Doyle (2010), 페이지 212

- ^ Doyle (2010), 페이지 213

- ^ 맥켄지(1994), 페이지 512

- ^ 맥켄지(1994), 516페이지

- ^ 맥켄지(1994), 516-17페이지

- ^ 맥켄지(1994), 518페이지

- ^ 크래머(1983), 70페이지

- ^ "Australian War Memorial – 067178". Collection database. Australian War Memorial. Archived from the original on 13 August 2012. Retrieved 25 December 2009.

- ^ 스트라우스 (2003), 134-39페이지

- ^ 스트라우스 (2003), 197페이지

- ^ 스트라우스 (2003), 176~78페이지

- ^ 스트라우스 (2003), 186~91페이지

- ^ 스트라우스 (2003), 191-95페이지

- ^ 스트라우스 (2003), 178-86페이지

- ^ 맥켄지(1994), 517페이지

- ^ 스트라우스 (2003), 193~94페이지

- ^ Fedorowich (2000), 80-81페이지

- ^ 스트라우스 (2003), 페이지 12~13

- ^ a b 다우어(1999), 페이지 51

- ^ 키바타 (2000), 페이지 146

- ^ 다우어(1986), 페이지 298 및 주 6, 페이지 363

- ^ 맥아더(1994), 페이지 130, 주 36

- ^ 스트라우스 (2003), 페이지 13–xiv

- ^ 린치, 마이클:국공내전

- ^ Coble, Parks M: 중국의 전쟁 기자, 페이지 143

- ^ 스트라우스 (2003), 페이지 14

- ^ La Forte (2000), 페이지 335

- ^ "The last Japanese man remaining in Kazakhstan: A Kafkian tale of the plight of a Japanese POW in the Soviet Union". 7 February 2011.

레퍼런스

- Aldrich, Richard J. (2005). The Faraway War: Personal Diaries of the Second World War in Asia and the Pacific. London: Doubleday. ISBN 0385606796.

- Bergerud, Eric (1997). Touched with Fire. The Land War in the South Pacific. New York: Penguin Books. ISBN 0140246967.

- Bergerud, Eric (2008). "No Quarter. The Pacific Battlefield". In Yerxa, Donald A. (ed.). Recent Themes in Military History: Historians in Conversation. University of South Carolina Press. ISBN 978-1570037399.

- Carr-Gregg, Charlotte (1978). Japanese Prisoners of War in Revolt. The Outbreaks at Featherston and Cowra during World War II. St. Lucia: University of Queensland Press. ISBN 0702212261.

- Dower, John W. (1986). War Without Mercy. Race and Power in the Pacific War. New York: Pantheon Books. ISBN 039450030X.

- Dower, John W. (1999). Embracing Defeat. Japan in the Wake of World War II. New York: W.W. Norton & Company / The New Press. ISBN 0393046869.

- Doyle, Robert C. (2010). The Enemy in Our Hands: America's Treatment of Enemy Prisoners of War, from the Revolution to the War on Terror. Lexington, Kentucky: University Press of Kentucky. ISBN 978-0813134604.

- Drea, Edward J. (1989). "In the Army Barracks Of Imperial Japan". Armed Forces & Society. Inter-University Seminar on Armed Forces and Society. 15 (3): 329–48. doi:10.1177/0095327X8901500301. ISSN 1556-0848. S2CID 144370000.

- Drea, Edward J. (2009). Japan's Imperial Army. Its Rise and Fall, 1853–1945. Modern War Studies. Lawrence: University Press of Kansas. ISBN 978-0700616633.

- Fedorowich, Fred (2000). "Understanding the Enemy: Military Intelligence, Political Warfare and Japanese Prisoners of War in Australia, 1942–45". In Towle, Philip; Kosuge, Margaret; Kibata Yōichi (eds.). Japanese prisoners of war. London: Continuum International Publishing Group. ISBN 1852851929.

- Ferguson, Niall (2004). "Prisoner Taking and Prisoner Killing in the Age of Total War: Towards a Political Economy of Military Defeat". War in History. SAGE Publications. 11 (2): 148–92. doi:10.1191/0968344504wh291oa. ISSN 1477-0385. S2CID 159610355.

- Ferguson, Niall (2007). The War of the World. History's Age of Hatred. London: Penguin Books. ISBN 978-0141013824.

- Ford, Douglas (May 2010). "US Perceptions of Military Culture and the Japanese Army's Performance During the Pacific War". War & Society. Maney Publishing. 29 (1): 71–93. doi:10.1179/204243410X12674422128911. ISSN 0729-2473. S2CID 155012892.

- Ford, Douglas (2011). The Elusive Enemy : U.S. Naval Intelligence and the Imperial Japanese Fleet. Annapolis, MD: Naval Institute Press. ISBN 978-1591142805.

- Frank, Richard B. (2001). Downfall. The End of the Imperial Japanese Empire. New York: Penguin Books. ISBN 0141001461.

- Gilmore, Allison B. (1995). ""We Have Been Reborn": Japanese Prisoners and the Allied Intelligence War in the Southwest Pacific". Pacific Historical Review. Berkeley: University of California Press. 64 (2). doi:10.2307/3640895. JSTOR 3640895.

- Gilmore, Allison B. (1998). You can't fight tanks with bayonets: psychological warfare against the Japanese Army in the Southwest Pacific. Studies in war, society, and the military. University of Nebraska Press. ISBN 0803221673.

- Hata, Ikuhiko (1996). "From Consideration to Contempt: The Changing Nature of Japanese Military and Popular Perceptions of Prisoners of War Through the Ages". In Moore, Bob; Fedorowich, Kent (eds.). Prisoners of War and Their Captors in World War II. Oxford: Berg. ISBN 185973152X.

- Hayashi, Hirofumi (2005). "Japanese Deserters and Prisoners of War in the Battle of Okinawa". In Moore, Bob; Hately-Broad, Barbara (eds.). Prisoners of War, Prisoners of Peace: Captivity, Homecoming, and Memory in World War II. New York: Berg. pp. 34–58.

- Johnston, Mark (1996). At the Front Line. Experiences of Australian Soldiers in World War II. Melbourne: Cambridge University Press. ISBN 0521560373.

- Johnston, Mark (2000). Fighting the enemy: Australian soldiers and their adversaries in World War II. Melbourne: Cambridge University Press. ISBN 0521782228.

- Kibata, Yoichi (2000). "Japanese Treatment of British Prisoners of War: The Historical Context". In Towle, Philip; Kosuge, Margaret; Kibata Yōichi (eds.). Japanese prisoners of war. London: Continuum International Publishing Group. ISBN 1852851929.

- Krammer, Arnold (1983). "Japanese Prisoners of War in America". Pacific Historical Review. Berkeley: University of California Press (52). ISSN 0030-8684.

- La Forte, Robert S. (2000). "World War II–Far East". In Vance, Jonathan F (ed.). Encyclopedia of Prisoners of War and Internment. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO. ISBN 1576070689.

- MacArthur, Douglas (1994). MacArthur in Japan: The Occupation: Military Phase. Reports of General MacArthur. Washington D.C.: United States Army Center of Military History.

- MacKenzie, S.P. (1994). "The Treatment of Prisoners of War in World War II". The Journal of Modern History. Chicago: The University of Chicago Press. 66 (3): 487–520. doi:10.1086/244883. ISSN 0022-2801. S2CID 143467546.

- McCarthy, Dudley (1959). South–West Pacific Area – First Year: Kokoda to Wau. Australia in the War of 1939–1945. Series 1 – Army. Canberra: Australian War Memorial. Archived from the original on 2009-05-25.

- Straus, Ulrich (2003). The Anguish of Surrender: Japanese POWs of World War II. Seattle: University of Washington Press. ISBN 0295983361.

- Sturma, Michael (2011). Surface and Destroy : The Submarine Gun War in the Pacific. Lexington, KY: University Press of Kentucky. ISBN 978-0813129969.

추가 정보

- Connor, Stephen (2010). "Side-stepping Geneva: Japanese Troops under British Control, 1945–7". Journal of Contemporary History. 45 (2): 389–405. doi:10.1177/0022009409356751. JSTOR 20753592. S2CID 154374567.

- Corbin, Alexander D. (2009). The History of Camp Tracy : Japanese WWII POWs and the Future of Strategic Interrogation. Fort Belvoir: Ziedon Press. ISBN 978-0578029795.

- Igarashi, Yoshikuni (2005). "Belated Homecomings: Japanese Prisoners of War in Siberia and their Return to Post-war Japan". In Moore, Bob; Hately-Broad, Barbara (eds.). Prisoners of War, Prisoners of Peace: Captivity, Homecoming, and Memory in World War II. New York: Berg. p. 105121. ISBN 1845201566.

- Sareen, T.R. (2006). Japanese Prisoners of War in India, 1942–46 : Bushido and Barbed Wire. Folkestone: Global Oriental Ltd. ISBN 978-1901903942.