마난 결합 렉틴

Mannan-binding lectin| MBL2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 식별자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

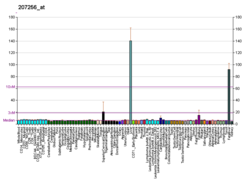

| 에일리어스 | MBL2, COLEC1, HSMBPC, MBL, MBL2D, MBP, MBP-C, MBP1, MBPD, Mannose 바인딩 렉틴 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 외부 ID | OMIM: 154545 MGI: 96924 HomoloGene: 110436 GeneCard: MBL2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 위키데이터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

만노스 결합 렉틴(MBL)은 마난 결합 렉틴 또는 마난 결합 단백질(MBP)이라고도 불리며, 옵소닌으로서 그리고 렉틴 경로를 통해 선천적인[5][6] 면역에 중요한 렉틴이다.

구조.

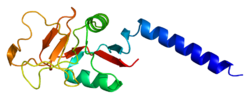

MBL은 각각 약 30kDa의 세 개의 동일한 것으로 추정되는 펩타이드 사슬을 포함하는 서브유닛으로 구성된 올리고머 구조(400-700kDa)를 가지고 있다.

MBL은 여러 올리고머 형태를 형성할 수 있지만, 옵소닌으로서 이합체 및 삼합체가 생물학적으로 비활성화되어 [7]보체의 활성화를 위해 적어도 4중합체 형태가 필요한 징후가 있다.

유전자와 다형

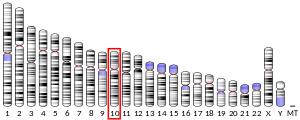

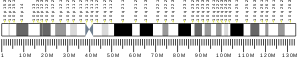

인간의 MBL2 유전자는 10q11.2-q21 [8]염색체에 위치한다.쥐는 두 개의 상동성 유전자를 가지고 있지만, 인간의 경우 그 중 첫 번째 유전자가 없어졌다.MBL1 의사유전자1(MBL1P1)의 저레벨 발현을 간에서 검출했다.유사 유전자는 설치류 및 일부 [9]영장류에서 MBLA 동소체와 상동하는 잘린 51-아미노산 단백질을 암호화한다.

인간 MBL2 유전자의 엑손 1의 코돈 52(Arg to Cys, 대립 유전자 D), 코돈 54(Gly to Asp, 대립 유전자 B) 및 코돈 57(Gly to Glu, 대립 유전자 C)도 [10]콜라겐 구조를 교란시킴으로써 독립적으로 기능성 혈청 MBL의 수치를 감소시킨다.또한 MBL2 유전자의 -550(H/L 다형성), -221(X/Y 다형성) 및 -427, -349, -336, del(-324~-329), -70 및 +4(P/Q 다형성) 위치에 있는 프로모터 영역의 여러 뉴클레오티드 치환이 혈청 농도에 영향을 준다.강한 연결불균형에 있는 구조적 돌연변이와 프로모터 다형성의 빈도는 모두 민족에 따라 다르며, 결과적으로 7가지 주요 하플로타입이 발생한다: HYPA, LYQA, LYPA, LYPB, LYQC 및 HYPD.이러한 하플로타입의 분포 차이는 MBL 혈청 수준의 인종 간 변동의 주요 원인이다.HYPA와 LYQA는 모두 고생산 하플로타입, LYPA 중간생산 하플로타입 및 LXPA 저생산 하플로타입이며, LYPB, LYQC 및 HYPD는 심각한 MBL [11]결핍을 일으키는 결함 하플로타입이다.

MBL2와 MBL1P1 유전자는 영장류의 진화 과정에서 반복적으로 타격을 받았다.후자는 콜라겐 유사 부위의 글리신 잔기 돌연변이에 의해 결국 침묵되었다.그것은 사람에게 MBL2 변이형 대립 유전자의 원인이 되는 동일한 분자 메커니즘을 통해 진화 과정에서 선택적으로 꺼졌으며, 이는 저생산 MBL [10]유전자에 대한 진화적 선택을 암시한다.

번역 후 수정

랫드 간세포에서 MBL은 거친 소포체 내에서 합성된다.골지(Golgi)에 있는 동안, 그것은 두 가지의 뚜렷한 번역 후 변형을 거치고 고분자량 다중체 복합체로 조립된다.이러한 변형은 약간 다양한 분자 질량의 여러 형태로 MBL을 생성하며 pI는 5.7에서 6.2까지입니다.[12]또한 단백질 분해 분해로 20-aa N-말단 신호 [13]펩타이드가 제거되었으며, 히드록실화 및 글리코실화도 [12]검출되었다.일부 시스테인 잔류물은 데히드로알라닌으로 [14]전환될 수 있다.

기능.

MBL은 C형 렉틴 슈퍼패밀리의 콜렉틴 클래스에 속하며, 그 기능은 면역 전 숙주의 첫 번째 방어선에서의 패턴 인식으로 보인다.MBL은 박테리아, 바이러스, 원생동물, 곰팡이 등 많은 병원성 미생물의 표면에서 발견되는 탄수화물 패턴을 인식한다.MBL이 미생물에 결합하면 보체계의 렉틴 경로가 활성화된다.

MBL의 또 다른 중요한 기능은 이 분자가 노화[15] 세포와 아포토시스 세포를 결합하고 식세포에 [16][17]의한 세포 파편뿐만 아니라 전체 온전한 아포토시스 세포의 삼켜짐을 강화한다는 것이다.

액티베이션

보체 시스템은 고전 경로, 대체 경로 및 렉틴 경로의 세 가지 경로를 통해 활성화될 수 있습니다.가장 최근에 발견된 렉틴 경로가 활성화되는 한 가지 방법은 만노스 결합 렉틴 단백질을 통해서이다.MBL은 많은 병원체의 표면에서 발견되는 탄수화물(구체적으로는 D-만노스 및 L-후코스 잔류물)과 결합한다.

예를 들어 MBL은 다음과 같이 바인드 되어 있습니다.

- 칸디다 알비칸스[18][19] 같은 효모

- HIV나 인플루엔자 A와 같은[20] 바이러스

- 살모넬라균과 연쇄상구균을 포함한 많은 박테리아

- 라이슈마니아와 같은 기생충

- 사스-CoV-2[21]

콤플렉스

혈중 MBL은 MASP라고 불리는 세린 단백질 분해효소(MBL 관련 세린 단백질 분해효소)와 복합된다.단백질 분해효소 도메인을 가진 MASP-1, MASP-2 및 MASP-3의 3가지 MASP가 있다.단백질 분해효소 도메인이 없고 MASP의 조절 분자로 생각되는 sMAP(MAP19라고도 함)와 MAP44도 있다.또한 MASP는 MBL과 달리 피콜린이 피브리노겐 유사 도메인을 통해 표적을 인식한다는 점을 제외하고는 기능 및 구조적으로 MBL과 유사한 피콜린과 복합체를 형성한다.

MBL이 표적(예를 들어 세균 표면의 만노오스)에 결합할 때 보체계를 활성화하기 위해 MASP 단백질은 혈액 단백질 C4를 C4a와 C4b로 분해하는 기능을 한다.그러면 C4b 조각이 박테리아 표면에 결합되어 C3-변환효소의 형성을 시작할 수 있습니다.

C3-변환효소에 의해 촉매되는 후속 보체 캐스케이드는 막 공격 복합체를 생성하며, 이는 아포토시스 및 괴사 세포의 맥락에서 병원체 및 변화된 자아의 용해를 일으킨다.

MBL/MASP-1 복합체도 트롬빈 유사 활성을 가지고 있다(혈전을 개시하기 위해 트롬빈 응집 피브린).유전적으로 MBL이나 MASP-1/3(MASP-2/sMAP은 아님)가 부족한 생쥐는 신체에 대한 모욕이 없다면 정상적인 생쥐로 보여지지만 실험 손상 모델에서 출혈 시간이 길어진다.

임상적 의의

그것은 감염에 대한 반응으로 간에서 생성되며, 급성상 [22]단백질이라고 불리는 많은 다른 인자의 일부이다.다른 장기의 발현과 기능도 [23]제안되었다.엑손1의 3가지 구조 다형은 뇌수막구균병을 [24][25]포함한 다양한 일반적인 감염에 대한 감수성을 야기하는 것으로 보고되었다.그러나 뇌수막구균 [26]질환과 관련하여 이러한 변종들의 유해한 영향을 시사하지 않는 증거가 제시되었다.

외부 링크

- Mannan-Binding+Lectin at the National Library of Medical Subject Headings(MeSH)

레퍼런스

- ^ a b c GRCh38: 앙상블 릴리즈 89: ENSG00000165471 - 앙상블, 2017년 5월

- ^ a b c GRCm38: 앙상블 릴리즈 89: ENSMUSG000024863 - 앙상블, 2017년 5월

- ^ "Human PubMed Reference:". National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine.

- ^ "Mouse PubMed Reference:". National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine.

- ^ Fraser IP, Koziel H, Ezekowitz RA (1998). "The serum mannose-binding protein and the macrophage mannose receptor are pattern recognition molecules that link innate and adaptive immunity". Semin. Immunol. 10 (5): 363–72. doi:10.1006/smim.1998.0141. PMID 9799711.

- ^ Worthley DL, Bardy PG, Mullighan CG (2005). "Mannose-binding lectin: biology and clinical implications". Internal Medicine Journal. 35 (9): 548–55. doi:10.1111/j.1445-5994.2005.00908.x. PMID 16105157. S2CID 40041919.

- ^ Sheriff S, Chang CY, Ezekowitz RA (November 1994). "Human mannose-binding protein carbohydrate recognition domain trimerizes through a triple alpha-helical coiled-coil". Nat. Struct. Biol. 1 (11): 789–94. doi:10.1038/nsb1194-789. PMID 7634089. S2CID 5871944.

- ^ Sastry K, Herman GA, Day L, Deignan E, Bruns G, Morton CC, Ezekowitz RA (October 1989). "The human mannose-binding protein gene. Exon structure reveals its evolutionary relationship to a human pulmonary surfactant gene and localization to chromosome 10". J. Exp. Med. 170 (4): 1175–89. doi:10.1084/jem.170.4.1175. PMC 2189467. PMID 2477486.

- ^ Guo N, Mogues T, Weremowicz S, Morton CC, Sastry KN (March 1998). "The human ortholog of rhesus mannose-binding protein-A gene is an expressed pseudogene that localizes to chromosome 10". Mamm. Genome. 9 (3): 246–9. doi:10.1007/s003359900735. PMID 9501312. S2CID 12065976.

- ^ a b Seyfarth J, Garred P, Madsen HO (2005). "The 'involution' of mannose-binding lectin". Human Molecular Genetics. 14 (19): 2859–69. doi:10.1093/hmg/ddi318. PMID 16115813.

- ^ 온라인 멘델리안 인간유전증(OMIM): 만노스결합단백질결핍증 - 614372

- ^ a b Colley KJ, Baenziger JU (1987). "Identification of the posttranslational modifications of the core-specific lectin. The core-specific lectin contains hydroxyproline, hydroxylysine, and glucosylgalactosylhydroxylysine residues". J Biol Chem. 262 (21): 10290–5. PMID 3611062.

- ^ "Mannose-binding protein C precursor [Homo sapiens]". Retrieved 2012-01-03.

- ^ Jensen PH, Laursen I, Matthiesen F, Højrup P (2007). "Posttranslational modifications in human plasma MBL and human recombinant MBL". Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Proteins and Proteomics. 1774 (3): 335–44. doi:10.1016/j.bbapap.2006.12.008. PMID 17289451.

- ^ Tomaiuolo R, Ruocco A, Salapete C, Carru C, Baggio G, Franceschi C, Zinellu A, Vaupel J, Bellia C, Lo Sasso B, Ciaccio M, Castaldo G, Deiana L (March 2012). "Activity of mannose-binding lectin (MBL) in centenarians". Aging Cell. 11 (3): 394–400. doi:10.1111/j.1474-9726.2012.00793.x. PMC 3935210. PMID 22239660.

- ^ Ogden CA, deCathelineau A, Hoffmann PR, Bratton D, Ghebrehiwet B, Fadok VA, Henson PM (September 2001). "C1q and mannose binding lectin engagement of cell surface calreticulin and CD91 initiates macropinocytosis and uptake of apoptotic cells". J. Exp. Med. 194 (6): 781–95. doi:10.1084/jem.194.6.781. PMC 2195958. PMID 11560994.

- ^ Stuart LM, Takahashi K, Shi L, Savill J, Ezekowitz RA (March 2005). "Mannose-binding lectin-deficient mice display defective apoptotic cell clearance but no autoimmune phenotype". J. Immunol. 174 (6): 3220–6. doi:10.4049/jimmunol.174.6.3220. PMID 15749852.

- ^ Choteau, L; Parny, M; François, N; Bertin, B; Fumery, M; Dubuquoy, L; Takahashi, K; Colombel, J-F; Jouault, T; Poulain, D; Sendid, B; Jawhara, S (7 October 2015). "Role of mannose-binding lectin in intestinal homeostasis and fungal elimination". Mucosal Immunology. 9 (3): 767–776. doi:10.1038/mi.2015.100. ISSN 1933-0219. PMID 26442658.

- ^ de Jong MA, Vriend LE, Theelen B, Taylor ME, Fluitsma D, Boekhout T, Geijtenbeek TB (March 2010). "C-type lectin Langerin is a beta-glucan receptor on human Langerhans cells that recognizes opportunistic and pathogenic fungi". Mol. Immunol. 47 (6): 1216–25. doi:10.1016/j.molimm.2009.12.016. PMC 2837148. PMID 20097424.

- ^ Ji X, Gewurz H, Spear GT (February 2005). "Mannose binding lectin (MBL) and HIV". Mol. Immunol. 42 (2): 145–52. doi:10.1016/j.molimm.2004.06.015. PMID 15488604.

- ^ Eriksson (2020). "Mannose-Binding Lectin is Associated with Thrombosis and Coagulopathy in Critically Ill COVID-19 Patients". Thrombosis and Haemostasis. doi:10.1055/s-0040-1715835. PMC 7869044. PMID 32871607.

- ^ Herpers, B L; Endeman, H; de Jong, B A W; de Jongh, B M; Grutters, J C; Biesma, D H; vam Velzen-Blad, H (Jun 2009). "Acute-phase responsiveness of mannose-binding lectin in community-acquired pneumonia is highly dependent upon MBL2 genotypes". Clin Exp Immunol. 156 (3): 488–94. doi:10.1111/j.1365-2249.2009.03929.x. PMC 2691978. PMID 19438602.

- ^ Worthley DL, Bardy PG, Gordon DL, Mullighan CG (October 2006). "Mannose-binding lectin and maladies of the bowel and liver". World J. Gastroenterol. 12 (40): 6420–8. doi:10.3748/wjg.v12.i40.6420. PMC 4100630. PMID 17072973.

- ^ Hibberd, M. L.; Sumiya, M.; Summerfield, J. A.; Booy, R.; Levin, M. (1999). "Association of variants of the gene for mannose-binding lectin with susceptibility to meningococcal disease". The Lancet. 353 (9158): 1049–53. doi:10.1016/S0140-6736(98)08350-0. PMID 10199352. S2CID 6306870.

- ^ Faber, J.; Schuessler, T.; Finn, A.; Murdoch, C.; Zenz, W.; Habermehl, P.; Meyer, C. U.; Zabel, B. U.; Schmitt, H. J.; Zepp, F.; Knuf, M. (2007). "Age-Dependent Association of Human Mannose-Binding Lectin Mutations with Susceptibility to Invasive Meningococcal Disease in Childhood". The Pediatric Infectious Disease Journal. 26 (3): 243–246. doi:10.1097/01.inf.0000256751.76218.7c. PMID 17484222. S2CID 32019568.

- ^ Bradley, D. T.; Bourke, T. W.; Fairley, D. J.; Borrow, R.; Shields, M. D.; Young, I. S.; Zipfel, P. F.; Hughes, A. E. (2012). "Genetic susceptibility to invasive meningococcal disease: MBL2 structural polymorphisms revisited in a large case-control study and a systematic review". International Journal of Immunogenetics. 39 (4): 328–337. doi:10.1111/j.1744-313X.2012.01095.x. PMID 22296677. S2CID 205900750.