두 황제의 문제

Problem of two emperors보편적인 제국의 생각이 맞붙는 역사적인 모순을 위해 두 황제 또는two-emperors-problem(독일 용어에서 파생된 Zweikaiserproblem)[1]의 문제는 국사 용어를, 어떠한 하나의 지정된 시간에 오직 언제나 하나뿐인 진실한 황제, 사실은 종종 두(또는 때로는 더 많은)사람들이었다.개그 자리를 동시에 노렸다. 이 용어는 중세 유럽에 관해서 주로 사용되며 특히 콘스탄티노플의 비잔틴 황제들과 현대 독일과 오스트리아의 신성로마 황제들 사이의 오랜 분쟁에 특히 많이 쓰인다.

중세 기독교인들의 관점에서 로마 제국은 불가분의 관계에 있었고, 제국의 공식적인 국경 내에 살지 않는 기독교인들보다도 그 황제가 다소 패권적인 위치를 차지하고 있었다. 후기 고대에 서로마 제국이 멸망한 이후, 비잔틴 제국(동양에서 살아남은 그 지방을 대표한 비잔틴 제국)은 유럽 전역의 여러 새로운 기독교 왕국들에 의해 합법적인 로마 제국으로 인정되어 왔다. 이는 797년 콘스탄티누스 6세가 퇴위하고, 눈이 멀고, 통치자로 교체되면서 바뀌었는데, 서유럽에서는 궁극적으로 통치가 받아들여지지 않았던 어머니 아이린 황후를 가장 많이 인용한 이유는 여성이라는 것이다. 교황 레오 3세는 이레네를 인정하기는커녕 800년 반역자 임페리(제국의 이전)라는 개념으로 프랑크족의 왕 샤를마뉴를 로마 황제로 선포했다.

비록 두 제국은 결국 서로의 통치자를 황제로서 뉘우치고 인정하였지만, 비잔틴인들은 신성로마 황제를 프랑크족의 황제(혹은 왕)로, 나중에는 독일의 황제라고 지칭하고 서구 소식통들은 비잔틴 황제를 종종 비잔틴 황제를 '로마'로 묘사하면서 결코 '로마'로 명시적으로 인정하지 않았다. '그리스의 황제'나 '콘스탄티노플의 황제'가 될 것이다. 샤를마뉴의 대관식이 끝난 후 수세기 동안, 황실의 칭호와 관련한 논쟁은 신성 로마-바이잔틴 정치에서 가장 논쟁이 되는 이슈 중 하나였으며, 비록 그것 때문에 군사적 조치가 거의 이루어지지 않았지만, 그 논쟁은 두 제국 사이의 외교를 상당히 악화시켰다. 이러한 전쟁 부족은 아마도 두 제국 사이의 지리적 거리 때문일 것이다. 때로는 불가리아, 세르비아 등 비잔틴 제국의 이웃들이 제국 칭호를 주장하여 군사적 대립을 초래하기도 하였다.

1204년 비잔틴 제국이 카톨릭 십자군에 의해 순간적으로 전복되고 라틴 제국에 의해 대체된 후, 두 황제 모두 이제 분쟁이 시작된 이래 처음으로 같은 종교의 수장을 따랐음에도 불구하고 분쟁이 계속되었다. 라틴계 황제들은 신성로마 황제를 합법적인 로마 황제로 인정했지만, 그 대가로 신성로마제국에서 인정받지 못한 칭호도 스스로 주장했다. 교황 인노첸시오 3세는 결국 제국주의 패권을 서구(성로마 제국)와 동구(중남 제국)로 나누는 디비시오 임페리(제국의 분할) 사상을 받아들였다. 비록 라틴 제국은 1261년 팔라이올로고스 왕조 하에서 부활한 비잔틴 제국에 의해 멸망하였지만, 팔라이올로고이 제국은 1204년 이전 비잔틴 제국의 권력에 결코 도달하지 못했고, 그 황제들은 그들의 제국의 많은 적들에 대한 원조의 필요성 때문에 서양과의 더 긴밀한 외교 관계를 위해 두 황제의 문제를 무시했다.e

두 황제의 문제는 1453년 콘스탄티노플 함락 이후 완전히 다시 불거졌을 뿐인데, 그 후 오스만 술탄 메흐메드 2세는 제국주의적 존엄성을 케이제리 렘(로마 제국의 세자르)으로 주장하면서 보편적 패권을 주장하고자 열망했다. 오스만 술탄은 1533년 콘스탄티노플 조약에서 신성로마제국에 의해 황제로 인정받았으나, 신성로마제국은 차례로 황제로 인정받지 못했다. 오스만인들은 1세기 반 동안 신성 로마 황제들을 키랄(왕)이라는 칭호로 불렀는데, 1606년 술탄 아흐메드 1세가 지트바토록 평화에서 루돌프 2세 황제를 정식으로 황제로서 인정하면서 디비시오 임페리스를 받아들임으로써 콘스탄티노폴리스와 서유럽 사이의 분쟁을 종식시켰다. 오스만족 외에도 러시아의 차르돔과 후기 러시아 제국도 비잔틴 제국의 로마 유산을 주장했는데, 비잔틴 제국의 통치자들은 스스로를 차르('시자'에서 파생된 것)와 후기 임페레이터로 칭송하고 있다. 황실의 칭호에 대한 그들의 주장은 1726년까지 신성로마 황제들에 의해 거부되었는데, 이때 찰스 6세는 두 군주가 동등한 지위를 지녔다는 것을 인정하지는 않았지만, 동맹을 맺는 것의 일부로 인정했다.

배경

정치적 배경

5세기 서로마 제국이 멸망한 후 로마 문명은 로마 제국의 남은 동부에서 견디어 냈는데, 역사학자들이 흔히 비잔틴 제국(단순히 '로마 제국'으로 자칭함)이라고 부른다. 고대 로마의 황제들이 그랬듯이, 비잔틴 황제들은 스스로를 보편적인 통치자로 보았다. 세계에는 하나의 제국(로마제국)과 하나의 교회(로마제국)가 있고, 제국의 서쪽 지방이 붕괴되었음에도 불구하고 이 사상은 살아남았다는 생각이었다. 비록 이 이론을 다시 실행에 옮기기 위한 마지막 광범위한 시도는 6세기에 있었던 저스틴 1세의 재회의 전쟁이었음에도 불구하고, 이탈리아와 아프리카의 제국 지배권 복귀를 목격한 위대한 서구 재회의 생각은 수세기 동안 비잔틴 황제들에게는 꿈으로 남아 있었다.[2]

제국은 북과 동으로 향하는 중요한 국경에서 끊임없이 위협을 받았기 때문에, 비잔틴인들은 서쪽에 많은 관심을 집중할 수 없었고 로마의 통제는 서쪽에서 한 번 더 서서히 사라지게 될 것이었다. 그럼에도 불구하고, 비록 이 제국이 물리적으로 회복될 수는 없더라도, 보편적인 제국에 대한 그들의 주장은 서구의 시간적, 종교적 당국에 의해 인정되었다. 5, 6세기 고딕과 프랑크 왕들은 로마 제국의 회원 자격을 상징적으로 인정하는 것 또한 그들 자신의 지위를 향상시키고 그 시대의 인식된 세계 질서에서 그들에게 지위를 부여하였기 때문에 황제의 저하를 인정했다. 이와 같이 비잔틴 황제들은 여전히 서부를 그들의 제국의 서부로 인식할 수 있었고, 순간적으로 야만적인 수중에 있었지만, 여전히 황제로부터 서양 왕들에게 부여된 인정과 명예의 체계를 통해 공식적으로 그들의 지배하에 있었다.[2]

동서 관계의 결정적인 전환점은 콘스탄티누스 5세(741–775)의 오랜 통치 기간이었다. 콘스탄티누스 5세는 자신의 제국의 적들을 상대로 몇 차례 성공적인 군사작전을 펼쳤지만, 그의 노력은 이슬람교도와 즉각적인 위협을 나타내는 불가르족에 집중되었다. 이 때문에 이탈리아 방위는 소홀했다. 이탈리아의 주요 비잔틴 행정부대인 라벤나의 엑사르카테트는 751년 롬바르드로 함락되어 북부 이탈리아에 비잔틴이 주둔하는 것을 끝냈다.[3]

엑사르카테트의 붕괴는 오랜 결과를 가져왔다. 표면적으로는 비잔틴의 신하들인 교황들은 비잔틴의 지원이 더 이상 보장이 아님을 깨닫고 점점 더 서구 주요 왕국인 프랑크 왕국에 의지하여 롬바르드에 대한 지원을 받기 시작했다. 베네치아나 나폴리 등 이탈리아 전역의 비잔틴 소유물들은 자국 민병대를 키우기 시작했고 사실상 독립했다. 코르시카와 사르디니아에서는 제국의 권위가 행사되는 것을 중단했고 이탈리아 남부에서는 황제들에 의해 교황으로부터 콘스탄티노폴리스의 총대주교로 정식으로 이양되었다. 고대 로마 제국 시대부터 상호 연결된 지중해 세계는 확실히 동서로 나뉘어져 있었다.[4]

797년 젊은 황제 콘스탄티누스 6세는 그의 어머니와 전 섭정이었던 아테네의 아이린에 의해 체포되어 퇴위되고 눈이 멀었다. 그 후 그녀는 여성적인 형태인 바실리사(재위하는 황제의 아내였던 황후들에게 사용됨)보다는 바실리우스라는 칭호를 받아 제국을 유일 통치자로 다스렸다. 동시에 서구의 정치 상황은 급변하고 있었다. 프랑크 왕국은 샤를마뉴 왕 밑에서 재편성되고 다시 활기를 띠었었다.[5] 비록 아이린은 비잔틴 왕좌를 빼앗기 전에 교황과 좋은 관계를 맺었지만, 그 행동은 교황 레오 3세와의 관계를 악화시켰다. 그와 동시에 샤를마뉴의 궁정 알쿠앵은 황제를 자처하는 한 여성이 동방의 제국 퇴폐의 증상으로 인식되면서 이제 황제가 공석임을 시사했었다.[6] 아마도 이러한 생각에서 영감을 받아 여성 황제의 사상을 혐오스러운 것으로 본 교황 레오 3세도 황실의 왕좌를 공석으로 보기 시작했다. 800년 샤를마뉴가 크리스마스를 맞아 로마를 방문했을 때 그는 다른 국가들 중에서 하나의 영토 통치자로 취급되지 않고, 유럽에서 유일한 합법적인 군주로서, 그리고 크리스마스 날에 교황 레오 3세에 의해 로마 황제로서 선포되고 왕위에 올랐다.[5]

로마와 세계제국의 사상

역사상 대부분의 위대한 제국은 이런 저런 식으로든 또 다른 보편적인 군주국이었다. 그들은 다른 어떤 국가나 제국이 자신들과 동등하지 않다는 것을 인식하고, 세계 전체(그리고 그 안에 있는 모든 사람들), 심지어는 우주 전체가 권리에 의해 통치할 그들의 것이라고 주장했다. 어떤 제국도 알려진 세계 전체를 지배하지 않았기 때문에, 비채택적이고 비법인화된 사람들은 대개 야만인이었기 때문에 더 이상의 관심을 기울일 가치가 없는 것으로 취급되거나, 현실을 가장한 제국주의 의식과 이데올로기를 통해 완전히 훑어보았다. 보편적 제국의 유혹은 보편적 평화에 대한 관념이다. 만약 모든 인류가 하나의 제국 아래서 단결된다면 전쟁은 이론적으로 불가능하다. 로마 제국이 이런 의미에서 '보편적인 제국'의 예라고는 하나, 아즈텍 제국과 같은 관계없는 실체나 페르시아 제국이나 아시리아 제국 같은 초기 실체에서 표현되어 온 로마인에게만 배타적인 생각은 아니다.[7]

대부분의 "범용 황제"들은 신을 통해 그들의 이념과 행동을 정당화했다; 그들(또는 다른 사람들에 의해 선언됨)을 신 그 자체로 선언하거나 신을 대신하여 임명됨으로써, 그들의 통치가 이론적으로 하늘의 제재를 받았다는 것을 의미한다. 종교를 제국과 그 통치자와 결부시킴으로써 제국에 대한 복종은 신에 대한 복종과 같은 것이 되었다. 고대 로마의 종교가 이전과 마찬가지로, 정복된 민족도 로마 정복 이전의 신앙과 무관하게 제국주의 종교에 참여할 것으로 기대되었다. 이 제국주의 숭배는 로마 제국 초기 기독교인들의 가혹한 박해의 일차적 원인 중 하나인 기독교(예수 그리스도를 '주님'으로 명시적으로 선포하는 곳)와 같은 종교에 의해 위협을 받았으며, 그 종교는 정권의 이념에 직접적인 위협이었다. 기독교가 결국 4세기 로마제국의 국교가 되었지만, 제국주의 이념은 채택된 이후로는 도저히 알아볼 수 없었다. 이전의 제국주의 숭배와 마찬가지로 기독교도 이제 제국을 하나로 묶어 놓고 황제들은 더 이상 신으로 인정받지 못했지만, 황제들은 여전히 시간적이고 영적인 권위를 결집하면서 그리스도를 대신하여 기독교 교회의 통치자로 자리매김하는 데 성공했었다.[7]

비잔틴 제국에서는 로마 제국의 정당한 임시 통치자와 기독교의 우두머리로서 황제의 권위는 15세기 제국이 멸망할 때까지 의문의 여지가 없었다.[8] 비잔틴인들은 자신들의 황제가 신이 임명한 통치자이자 지구상에 있는 그의 총독(Deo coronatus, "신의 왕관"으로 칭함), 그가 로마 황제(기초 톤 로마이온)이며, 그의 보편적이고 배타적인 통치력 때문에 그러한 세계 최고의 권위자라고 굳게 믿었다. 황제는 권력을 행사할 때 아무도 의존하지 않는 절대 통치자였다(자동조작자, 즉 라틴어 감속자라는 직함이 드러나 있다).[9] 황제는 거룩한 기색으로 장식되었고 이론적으로는 신 자신 이외에는 아무에게도 책임이 없었다. 황제의 권력은, 지상에서 신의 대리자로서, 이론적으로도 무한했다. 본질적으로 비잔틴 제국주의 이데올로기는 그저 보편적이고 절대주의적인 구 로마 제국주의 이데올로기를 기독교화한 것에 지나지 않았다.[10]

서로마 제국이 붕괴되고 그에 따른 비잔틴이 서방을 유지하려는 시도가 무너지면서 교회는 서구의 제국을 대신하게 되었고, 서유럽이 5~7세기 동안 견뎌낸 혼란에서 벗어날 무렵 교황은 주요 종교적 권위자였고 프랑크족은 주요 시간적 권위자였다. 로마 황제로서의 샤를마뉴의 대관식은 비잔틴 제국 황제들의 절대주의 사상과는 다른 생각을 표현했다. 비록 동방황제가 시간제 제국과 영적 교회 모두를 지배하고 있었지만, 서방에 새로운 제국이 출현한 것은 협력적인 노력이었다, 샤를마뉴의 시간적 권력은 그의 전쟁을 통해 얻어졌지만, 그는 교황으로부터 황실의 왕관을 받았었다. 황제와 교황 모두 서유럽의 궁극적 권위(성 베드로의 후계자로서 교황과 황제가 교회의 신성한 보호자로 임명됨)를 주장했으며, 서로의 권위를 인정하면서도 그들의 '이중 지배'는 (인베드로 논쟁이나 리와 같은) 많은 논란을 불러일으킬 것이다.여러 개의 반대편들의 se and falls).[8]

신성 로마-바이잔틴 분쟁

카롤링기

제국주의 이념

비잔틴 제국의 주민들 자체가 자신을 '로맨스'(Rhomaioi)라고 부르는 것을 멈추지 않았지만, 샤를마뉴의 대관식 이후 서유럽의 소식통들은 동 제국의 로마 유산을 '그리스인'이라고 지칭하며 부정했다. 이러한 개명 뒤의 생각은 샤를마뉴의 대관식이 로마제국의 서부와 동부로의 분열(divisio inperii)을 나타내지 않고 옛 서 로마 제국의 복원(renovatio inperiii)을 나타내지 않는다는 것이었다. 오히려 샤를마뉴의 대관식은 임페리움 로마눔을 동쪽의 그리스에서 서쪽의 프랑크족으로 옮기는 (트랜스라티오 임페리우스)이었다.[11] 서유럽의 동시대인들에게 샤를마뉴가 황제로서 합법화시킨 핵심 요소는 그가 지배했던 영토였다. 과거 가울, 독일, 이탈리아(로마 그 자체 포함)의 로마 땅을 지배하고, 동방의 황제가 버린 것으로 보이는 이 땅에서 진정한 황제의 역할을 했기 때문에 황제라고 불릴 만했다.[12]

비록 동방 황제의 보편적 지배에 대한 주장을 노골적인 거부로 왕위에 올랐지만 샤를마뉴 자신은 비잔틴 제국이나 그 통치자와의 대결에는 관심이 없었던 것으로 보인다.[12] 샤를마뉴가 교황 레오 3세에 의해 왕위에 올랐을 때 그에게 부여된 칭호는 그야말로 임페라토르였다.[13] 813년 콘스탄티노폴리스에 편지를 쓸 때 샤를마뉴는 자신을 "황제와 아우구스투스, 프랑크족과 롬바르드족의 왕"이라고 칭하면서 로마인이 아닌 프랑크족과 롬바르드족에 관한 이전의 왕명과 함께 황실 직함을 동일시했다. 그런 만큼 그의 황실 직함은 비잔틴 세력의 추방이 아니라 한 개 이상의 왕국(황제 직위와 왕의 직함을 동일시)의 왕이라는 사실에서 비롯되었다고 볼 수 있다.[12]

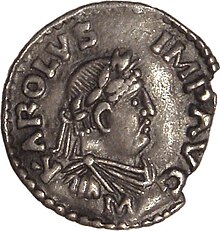

On his coins, the name and title used by Charlemagne is Karolus Imperator Augustus and in his own documents he used Imperator Augustus Romanum gubernans Imperium ("august emperor, governing the Roman Empire") and serenissimus Augustus a Deo coronatus, magnus pacificus Imperator Romanorum gubernans Imperium ("most serene Augustus crowned by God, gre로마 제국을 통치하는 평화로운 황제에게"라고 말했다.[13] '로마 황제'가 아닌 '로마제국을 통치하는 황제'로 동일시된 것은 누가 진정한 황제인지에 대한 논쟁과 이슈를 피하고 제국의 인식된 단결을 그대로 유지하려는 시도로 볼 수 있다.[12]

프랑크인이 황실을 채택한 것에 대해, 비잔틴 황제들은 (이전에는 단순히 "황제"를 호칭으로 사용했던) '로마 제국 황제'라는 완전한 호칭을 채택하여 그들의 패권을 분명히 했다.[13] 비잔틴인들에게 샤를마뉴의 대관식은 그들의 인식된 세계 질서에 대한 거부였고, 강제 퇴치 행위였다. 비록 마이클 1세 황제가 결국 샤를마뉴를 황제로서, 그리고 동방황제의 '영혼적인 형제'로서 인정하고 인정하였지만, 샤를마뉴는 로마 황제로 인정받지 못했고 그의 임페리움도 (유니버셜이 아닌) 그의 실제 영역에만 한정되어 있고 (후계자들이 언급하는 것과 함께) 그를 능가할 만한 것으로는 보이지 않았다.비잔틴 근원의 황제보다는 "킹"으로서 붉은 색이다.[14]

샤를마뉴의 대관식에 이어 두 제국은 서로 외교를 펼쳤다. 논의된 정확한 조건은 알려지지 않았고 협상도 지지부진했지만 샤를마뉴는 802년 자신과 아이린이 결혼해 제국을 하나로 만들자고 제안한 것으로 보인다.[15] 그런 만큼 제국은 어느 통치자가 합법적인 통치자인지에 대한 논쟁 없이 "재결합"할 수도 있었다.[12] 그러나 이 메시지는 아이린이 퇴위하고 새로운 황제 나이키포로스 1세에 의해 추방된 후에야 콘스탄티노폴리스에 도착했기 때문에 이 계획은 실패했다.[15]

루이 2세와 바실 1세

카롤링거 시대의 두 황제의 문제에 관한 일차적 자원 중 하나는 루이 2세의 서신이다. 루이 2세는 카롤링거 제국의 네 번째 황제였지만, 제국의 나머지 부분이 여러 다른 왕국으로 분열되면서 그의 영토는 이탈리아 북부에 국한되었지만, 이들은 여전히 루이스를 황제로 인정했다. 그의 편지는 마케도니아인 비잔틴 황제 바실 1세의 자극적인 편지에 대한 답신이었다. 바질의 서한은 분실되었지만, 그 내용은 당시 알려진 지정학적 상황과 루이스의 대답에서 확인할 수 있으며, 아마도 이슬람교도들에 대항하는 두 제국 사이의 계속되는 협력과 관련이 있을 것이다. 바질의 편지의 초점은 루이 2세를 로마 황제로 인정하지 않으려는 그의 거절이었다.[16]

바질은 그의 거절을 크게 두 가지에 근거한 것으로 보인다. 우선 로마 황제의 칭호는 세습되지 않았다(비잔틴인들은 종교와도 친밀하게 연결되어 있지만 여전히 공식적으로 공화정 사무소로 간주되었다), 둘째, 성(예: 민족)의 누군가가 그 칭호를 보유하는 것은 적절하지 않다고 여겨졌다. 프랑크족과 유럽 전역의 다른 집단들은 다른 신인으로 여겨졌지만 바질과 비잔틴의 나머지 사람들에게 '로마'는 젠이 아니었다. 로마인들은 주로 그들의 숫자의 부족에 의해 정의되었고, 따라서 루이스는 로마인이 아니었고 따라서 로마 황제가 아니었다. 로마 황제 바질 자신은 단 한 명뿐이었고, 바질은 루이가 프랑크족의 황제가 될 수 있다고 생각했지만, 로마인의 통치자만이 바실레우스(황제)라는 칭호를 받게 되어 있는 것을 보고 이것에 의문을 품은 것으로 보인다.[16]

루이스의 편지에서 알 수 있듯이, 민족성에 대한 서양 사상은 비잔틴의 사상과는 달랐다; 모든 사람은 어떤 형태의 민족에 속해 있었다. 루이는 겐스 로마나(로마인)를 비잔틴 제국에 의해 버림받은 것으로 본 로마 시에 사는 민족으로 여겼다. 모든 젠트인들은 루이스의 마음 속에 있는 근거리에 의해 지배될 수 있었고, 그가 지적한 것처럼 (원래 단순히 "왕"을 의미했던) 호칭은 과거에 다른 통치자들(어쩌면 페르시아 통치자들)에게 적용되었었다. 게다가, 루이는 남자들 중 누군가가 로마 황제가 될 수 없다는 생각에 동의하지 않았다. 그는 히스패니아(테오도시 왕조), 이사우리아(이사우리아 왕조), 카자리아(레오 4세)의 이방인들을 모두 황제를 제공했다고 여겼지만, 비잔틴인 자신은 이 모든 것을 로마인으로서 보지는 않았을 것이다. 민족성에 관해서 두 황제가 표현한 견해는 다소 역설적이다; 바질은 로마인을 민족으로 여기지 않았음에도 불구하고 로마 제국을 민족적 용어로 정의(민족성에 명백히 반하는 것으로 정의), 루이스는 로마 제국을 민족적 용어로 정의하지 않았다(모든 민족의 창조자인 신의 제국으로 정의함).로마인을 민족으로 생각함에도 [16]불구하고

루이스는 또한 종교로부터 합법성을 얻었다. 그는 도시를 실질적으로 지배했던 로마의 교황이 비잔틴인들의 종교적 기울기를 이단적인 것으로 거부하고 대신 프랑크족을 편애했으며 교황도 그를 황제로 즉위시켰기 때문에 루이는 합법적인 로마 황제라고 주장했다. 그 생각은 교황의 대리인을 통해 행동하는 것이 하나님 자신이라는 생각이었는데, 교황은 그에게 교회와 사람, 그리고 도시를 통치하고 보호하도록 허락했다.[16] 루이스의 편지에는 그가 로마인의 황제가 아니었다면 그 역시 프랑크족의 황제가 될 수 없다는 내용이 상세하게 적혀 있는데, 그것은 그의 조상에게 황실의 칭호를 준 로마인 자신이기 때문이다. 교황이 그의 황실 혈통을 확언한 것과는 대조적으로, 루이스는 일부 황제가 군대에 의해, 혹은 더 나쁜 여자들에 의해 선언된 가운데, 대부분 그들의 원로원에서만 확언되고 때로는 그것조차 결여된 황제에 대해 동제국을 정벌했다. 루이스는 아마도 로마 제국의 통치자를 의미하기 전에 군대의 확언은 임페레이터라는 칭호의 원래 고대 원천이었다는 것을 간과한 것 같다.[17]

분쟁의 어느 한쪽이 명백한 진리를 인정하고, 이제 두 제국과 두 명의 황제가 있다는 것은 가능했겠지만, 이는 제국이 무엇이고 무엇을 의미하는지(단일화)에 대한 이해된 본질을 부정했을 것이다.[12] 루이스의 편지에 무슨 증거가와 같은;루이스에"로마인들의 8월 황제"로와 바질에"뉴 로마의 매우 경건한 영광스러운 황제"[18]로 여기어 진다 그는 하나님의"불가분의 제국"은 제국과는 하나님께서 이가 허가되지 않고 있음 명칭은 정치적 상황 인식될 수 있었을 것 제공하고 있다.rch 나나 너나 너나 둘 중 어느 한 쪽에 의해서 조련되는 것이 아니라, 그렇게 해서 우리는 분단될 수 없는 그런 사랑으로 서로 얽매여 있어야 한다, 그러나 하나로서 존재하는 것처럼 보여야 한다."[16] 이러한 언급은 루이가 여전히 하나의 제국이 있다고 생각하지만, 두 명의 제국주의 청구권자(사실상 황제와 반제국주의자)를 가지고 있다는 것을 의미할 가능성이 높다. 분쟁의 어느 쪽도 단일제국의 사상을 거부하려 하지 않았을 것이다. 루이스는 편지에서 비잔틴 황제를 황제라고 지칭하는 것은 그의 제국 통치를 진정으로 받아들였다는 암시가 아니라 단순히 예의일 수도 있다.[19]

루이스의 편지는 비잔틴인들이 제국의 자리인 로마를 버리고 로마인의 생활 방식과 라틴어를 잃었다고 언급하고 있다. 그의 견해로는, 제국이 콘스탄티노플로부터 지배받았다는 것은 그것이 살아남은 것이 아니라, 오히려 제국이 그 책임에서 벗어났다는 것을 나타내는 것이었다.[18] 비록 그가 그것의 내용을 승인해야 했을 것이지만, 루이스는 아마도 그의 편지를 직접 쓰지는 않았을 것이고 그것은 대신 저명한 성직자 아나스타시우스가 쓴 것일 것이다. 아나스타시우스는 프랑크가 아니라 (루이스가 보기에 "민족 로마인") 로마 시의 시민이었다. 이처럼 로마의 저명한 인물들은 그 자체로 루이스의 견해를 공유했을 것이며, 그의 시대까지 비잔틴 제국과 로마 시가 매우 멀리 떨어져 떠내려갔음을 보여준다.[16]

875년 루이스가 죽은 후, 황제는 서구에서 몇 십 년 동안 계속 왕위에 올랐으나, 그들의 통치는 종종 짧고 문제가 있었으며 그들은 제한된 권력만을 보유했을 뿐이었고, 그와 같이 두 황제의 문제는 비잔틴인들에게 한동안 중요한 문제가 되지 않았다.[20]

오토니아 시대

교황 요한 12세가 962년 독일 국왕 오토 1세를 로마 황제로 즉위시켰을 때 두 황제의 문제는 교황으로 즉위한 이전 황제 베렝가르가 사망한 지 거의 40년 만에 돌아왔다. 오토가 이탈리아와 시칠리아 전역을 상대로 거듭된 영토 주장(이탈리아의 왕으로도 선포되었듯이)으로 인해 비잔틴 제국과 충돌하게 되었다.[21] 당시 비잔틴 황제였던 로마노스 2세는 오토의 제국주의적 포부를 다소 무시한 듯 보이지만, 후임 비잔틴 황제인 나이키포로스 2세는 이에 강하게 반발했다. 결혼 동맹을 통해 제국주의 인정과 남부 이탈리아 지방을 외교적으로 확보하기를 바랐던 오토는 967년 나이키포로에 외교 사절단을 파견했다.[20] 비잔틴인들에게 오토와 그의 후계자들이 자신들의 카롤링거의 전임자들보다 더 강력하게 자신들의 임페리움이라는 로마적 측면을 주장했기 때문에 오토의 대관식은 샤를마뉴의 대관식보다, 아니 그보다 더 심각한 타격이었다.[22]

오토의 외교 사절단을 이끈 것은 크레모나의 뤼트프란트였는데, 그는 비잔틴인들이 약하다고 인식한 것에 대해 벌을 주었고, 서방에 대한 통제권을 상실하여 교황이 그의 소유인 땅에 대한 통제권을 잃게 만들었다. 리우트프란트에게 오토 1세가 교황의 땅(리우트프란드가 콘스탄티누스 1세 황제가 교황에게 하사했다고 믿었던 것)을 복원함으로써 교회의 회복자 겸 보호자 역할을 했다는 사실은 그를 진정한 황제로 만들었고, 반면 앞서 비잔틴 지배하에서 이러한 영토를 잃은 것은 비잔틴인들이 약하고 b에 적합하지 않다는 것을 보여준다.황제들[19] 뤼트프란드는 비잔틴 관리들에 대한 답신을 통해 이 사명에 대한 보고서에서 다음과 같은 말로 자신의 생각을 표현한다.[23]

나의 주인은 로마를 무력으로 침략하거나 폭압적으로 침략한 것이 아니라 폭군으로부터 해방시켜 주셨다. 여자들의 노예들이 그것을 다스리지 않았는가? 아니면 더 나쁘고 더 수치스러운 것은 그들 스스로에게 하소연하지 않았는가? 명목상으로만 로마인의 황제로 불리며 실상이 아닌 당신의 권능, 내 상상을 짐작하건대, 혹은 전임자의 권력은 그때 자고 있었다. 그들이 힘이 있다면, 로마의 황제라면, 그들은 왜 로마를 할롯의 손에 맡기는 것을 허락했을까? 그들 중 몇몇은 가장 거룩한 교황들이 추방당하지 않았는가? 다른 몇몇은 너무 억압되어 일상 용품이나 연금수단을 가질 수 없었는가? 아달베르트는 로마누스 황제와 콘스탄티누스 황제에게 당신의 전임자에게 경멸의 편지를 보내지 않았는가? 그는 가장 거룩한 사도들의 교회를 약탈하지 않았는가? 너희 중 어떤 황제들이 하나님을 향한 열정으로 그렇게 가치 없는 죄를 갚고 성스러운 교회를 그 적절한 상태로 되돌리려고 신경을 썼는가? 너는 그것을 무시했고, 나의 주인은 그것을 게을리 하지 않았다. 땅 끝에서 일어나 로마로 오니, 그는 성스러운 사도들의 제사장들에게 그들의 권능과 모든 명예를 돌려주었으므로...

나이키포로스는 개인적으로 리우트프란트에게 오토는 자신을 황제라고 부를 권리도, 로마인으로 부를 권리도 없는 야만적인 왕이라고 지적했다.[24] 리우트프란드가 콘스탄티노폴리스에 도착하기 직전 나이키포로스 2세는 교황 요한 13세로부터 공격적인 편지를 받았는데, 오토로부터 비잔틴 황제를 '그리스 제국'이 아닌 '로마 제국 황제'로 지칭해 그의 진정한 황실 지위를 부정했다. 리우트프란드는 이 서한에서 나이키포로스 대표의 격발을 기록했는데, 이는 비잔틴인들 역시 로마에서 콘스탄티노폴리스로 권력이양에 관한 반역적 임페르시우스와 유사한 생각을 발전시켰음을 보여준다.[19]

그 때 들어라! 어리석은 교황은 성스러운 콘스탄티누스가 황실, 원로원, 로마 기사단을 양도하고 로마에 남겨진 것을 알지 못하며, 낚시꾼, 새 포수, 서자, 평민, 노예 등 비열한 미니언들만을 남겼다.

리우트프란드는 교황이 콘스탄티노폴리스로 이주하여 관습을 바꾼 이후부터 '로망스'라는 말을 좋아하지 않을 것이라고 믿었다고 말하면서 교황을 외교적으로 변명하려 했고, 나이키포로스에게 앞으로 동방황제는 교황 서한에서 '위대한 황제, 8월의 황제'로 취급될 것이라고 장담했다. 로마인"[25] 오토가 비잔틴 제국과의 정중한 관계를 시도했던 것은 두 황제의 문제에 의해 방해받을 것이고, 동방의 황제들은 그의 감정에 보답하고자 하는 열망이 덜했다.[23] 리우트프란드의 콘스탄티노폴리스로의 임무는 외교적 재앙이었고, 그의 방문은 나이키포로가 이탈리아 침공을 거듭 위협하고, 로마를 비잔틴 지배로 회복시키고, 한때는 독일 자체를 침공하겠다고 위협하기도 하는 것을 목격하면서 "(오토에게) "우리는 그에게 대항하는 모든 민족을 자극할 것이며, 우리는 그를 도예가처럼 산산조각 낼 것이다"라고 말했다. 선박의"[23] 오토의 결혼 동맹 시도는 나이키포로가 죽은 후에야 실현될 것이다. 972년, 비잔틴 황제 존 1세 치미스케스의 치세에 오토의 아들과 공동 황제 오토 2세, 요한의 조카 테오파누 사이에 결혼이 확정되었다.[21]

오토 1세 황제는 966년에 임페라토르 아우구스투스 로마노룸 ac 프랑코룸("로마니아와 프랑크스의 8월 황제")이라는 호칭을 잠깐 사용했지만, 그가 가장 일반적으로 사용한 스타일은 임페라토르 아우구스투스였다. 오토가 황실의 칭호에 로마인에 대한 어떤 언급도 생략한 것은 비잔틴 황제의 인정을 얻고 싶었기 때문일 것이다. 오토의 치세에 따라 황실의 로마인에 대한 언급이 더욱 흔해졌다. 11세기에는 독일 왕(나중에 황제로 즉위한 사람들이 가지고 있는 칭호)을 렉스 로마노룸("로마의 왕")으로 지칭하였고, 그 후 세기에 표준 제국 칭호는 아우구스투스("로마의 황제인 신의 은총에 의해, 8월 내내")로 명명되었다.[13]

호엔슈타우펜 시대

크레모나의 뤼트프란트와 서양의 후기 학자들에게는 인식되고 약하고 퇴보한 동방 황제들은 진정한 황제가 아니었다; 진정한 황제(오토 1세와 그의 후계자들) 밑에 하나의 제국이 있었는데, 이들은 교회의 복원을 통해 제국의 권리를 증명했다. 그 대가로 동방의 황제들은 서방의 도전자들의 제국적 지위를 인정하지 않았다. 비록 마이클 1세가 812년 바실레우스라는 칭호로 샤를마뉴를 언급하였지만, 그는 그를 로마 황제라고 지칭하지 않았다. 바실레우스는 그 자체로 로마 황제의 그것과 동등한 칭호와는 거리가 멀었다. 그들 자신의 문서에서 비잔틴인들이 인정한 유일한 황제는 그들 자신의 통치자인 로마 황제였다. 안나 콤네네의 <알렉시아드>(c.11488)에서 로마황제는 아버지 알렉시오스 1세, 신성로마황제 헨리 4세는 단순히 '독일의 왕'[25]으로 칭한다.

1150년대에 비잔틴 황제 마누엘 1세 콤네노스는 자신과 신성로마 황제 프레데릭 1세 바르바로사와 시칠리아의 이탈로-노르만 왕 로저 2세 사이의 삼파 싸움에 휘말리게 되었다. 마누엘은 자신의 두 라이벌의 영향력을 줄이고 동시에 교황(따라서 더 나아가서 서유럽)을 유일한 합법적인 황제로 인정받기를 열망했는데, 이는 그의 지배하에 크리스텐돔을 단결시킬 것이다. 마누엘은 프레데릭에 대항하기 위해 롬바르드 마을 연맹에 자금을 지원하고 반체제 인사인 노만 귀족들에게 시칠리아 왕에 대항하여 같은 일을 하도록 장려함으로써 이 야심찬 목표에 도달했다. 마누엘은 심지어 이탈리아 남부까지 군대를 파견했는데, 이것은 마지막으로 비잔틴 군대가 서유럽에 발을 디딘 것이다. 그의 노력에도 불구하고, Manuel의 캠페인은 실패로 끝났고, 그는 캠페인이 서로 동맹을 맺었다고 결론 내릴 때까지 Barbarossa와 Roger 둘 다의 증오 외에는 거의 승리하지 못했다.[26]

프레데릭 바르바로사의 십자군원정

1185년 비잔틴-노르만 전쟁이 끝난 직후, 비잔틴 황제 아이작 2세 안젤로스는 술탄 살라딘의 예루살렘 정복으로 제3차 십자군이 소집되었다는 소식을 받았다. 이삭은 자신의 제국의 적이라고 알려진 바르바로사가 비잔틴 제국을 통해 제1차, 제2차 십자군의 발자취를 따라 대규모 부대를 지휘한다는 사실을 알게 되었다. 이삭 2세는 바르바로사의 자신의 제국을 통과하는 행군을 위협으로 해석하고 바르바로사 역시 비잔틴 제국을 전복할 의도가 없었다는 것은 상상도 할 수 없는 일이라고 생각했다.[27] 그의 두려움의 결과, 아이작 2세는 콘스탄티노플에 수많은 라틴계 시민들을 감금했다.[28] 이삭 2세는 바르바로사(서한 문서로 보존되어 있는 것)와의 조약 및 협상에서 살라딘과 비밀리에 동맹을 맺고 성지에서 양보를 얻어내고 독일군을 지연시키고 궤멸시키기로 합의했으므로 불성실했다.[28]

사실 콘스탄티노플을 빼앗을 생각은 없었던 바르바로사는 살라딘과의 이삭의 동맹을 알지 못하면서도 여전히 라이벌 황제를 경계하고 있었다. 이처럼 그는 1189년 초 뮌스터 주교가 이끄는 대사관을 파견했다.[28] 이삭은 당시 필라델피아에서 반란을 진압하며 결석한 뒤 독일 대사관이 도착한 지 일주일 만에 콘스탄티노폴리스로 돌아왔고, 그 후 즉시 독일인들을 수감시켰다. 이 감옥은 부분적으로 이삭이 독일인 인질들을 소유하기를 원했기 때문이기도 했지만, 더 중요한 것은 아마도 독일 대사들이 눈치채고 있는 살라딘에서 온 대사관도 이 시기에 수도에 와 있었다.[29]

1189년 6월 28일 바르바로사의 십자군 원정이 비잔틴 국경에 이르렀는데, 신성로마 황제가 직접 비잔틴 제국의 국경에 발을 들여놓은 것은 처음이다. 바르바로사의 군대는 가장 가까운 총독인 브라니체보 총독이 받았으나, 총독은 독일군을 중지시키거나 가능하면 파괴하라는 명령을 받았었다. 바르바로사는 니슈로 가는 도중 브라니체보 주지사의 명령으로 지역민들로부터 반복적으로 폭행을 당했고 이삭 2세도 도로 폐쇄와 포획기 파괴 운동을 벌였다.[29] 바르바로사에 대한 공격은 거의 이루어지지 않았고 백여 명의 패배만을 초래했다. 더 심각한 문제는 비잔틴인들이 독일군에 대한 시장 제공을 거부했기 때문에 공급 부족이었다. 시장 부족은 이삭이 바르바로사의 도착에 대한 사전 통보를 받지 못했기 때문에 면죄부를 주었는데, 바르바로사는 앞서 보낸 대사관을 충분히 통고했다고 본 바바로사가 이를 거절했다. 이러한 문제에도 불구하고 바르바로사는 여전히 이삭이 자신에게 적대적이지 않다고 믿고 비잔티움 적들로부터 자신들에 대한 동맹에 동참하라는 청첩장을 거절한 것을 거부한 것으로 보인다. 니슈에 있는 동안 그는 비잔틴 대사들에 의해 소피아 근처에 상당한 비잔틴 군대가 집결되어 있었지만, 독일군이 아니라 세르비아인들과 싸우기 위해 모인 것이라고 확신했다. 이것은 거짓말이었고, 독일군이 이 군대의 진지에 이르자 독일군 기병의 첫 번째 돌격으로 비잔틴군이 도망쳤음에도 불구하고 적개심으로 대했다.[30]

아이작 2세는 당황하여 트라이스에서 가장 강력한 요새 중 하나인 필리포폴리스 시의 총독에게 모순된 명령을 내렸다. 독일군이 이 도시를 작전기지로 삼을 것을 우려한 니케타스 코나테스(이 사건들의 주요 역사학자가 더 늦을수록) 총독은 처음에는 도시의 성벽을 강화하고 어떤 대가를 치르더라도 요새를 보유하라는 명령을 받았으나, 나중에는 도시를 버리고 요새를 파괴하라는 명령을 받았다. 아이작 2세는 바르바로사를 어떻게 대해야 할지 확신이 없었던 것 같다. 한편 바르바로사는 비잔틴의 주요 지휘관 마누엘 카미체스에게 "저항은 헛수고였다"고 썼지만, 비잔틴 제국을 해칠 의도가 전혀 없음을 분명히 하기도 했다. 8월 21일, 이삭 2세의 편지가 필리포폴리스 외곽에 진을 치고 있는 바르바로사에 도착했다. 큰 공분을 일으킨 편지에서 이삭 2세는 바르바로사의 칭호에 반대하여 자신을 로마 제국의 황제라고 명시적으로 불렀고 독일인들도 비잔틴 황제를 (성 안젤로스 때문에) 천사라고 오해했다. 나아가 아이작 2세는 십자군원정 때 무슬림에게 어떤 영토의 절반을 정복할 것을 요구했고, 바르바로사가 비잔틴 제국을 정복할 계획을 가지고 있고, 그의 아들 프레데릭을 스와비아의 왕좌에 앉힐 계획을 가지고 있다는 것을 브라니체보 주지사로부터 들었다고 주장함으로써 자신의 행동을 정당화했다. 그와 동시에 바르바로사는 이전 대사관의 수감 사실을 알게 되었다.[31] 바르바로사의 여러 귀족들은 비잔틴에 대해 즉각적인 군사적 조치를 취할 것을 제안했지만 바르바로사는 외교적 해결책을 선호했다.[32]

이삭 2세와 바르바로사 사이에 주고받은 편지에서는 어느 쪽도 적절하다고 생각되는 방식으로 다른 쪽 제목을 붙이지 않았다. 이삭 2세는 첫 편지에서 바르바로사를 단순히 "독일의 왕"이라고 지칭했다. 비잔틴인들은 결국 "잘못된" 호칭이 긴장된 상황을 거의 개선하지 못한다는 것을 깨달았고 두 번째 편지에서 바르바로사는 "독일의 가장 높은 태생의 황제"라고 불렸다. 바르바로사를 로마 황제로 인정하지 않으려 했던 비잔틴인들은 결국 바르바로사를 '로마 장로의 가장 고귀한 황제'(콘스탄티노폴리스 신 로마와는 반대로)라고 부르는 데 동의하였다. 독일인들은 항상 아이작 2세를 그리스 황제나 콘스탄티노플 황제라고 불렀다.[33]

비잔틴인들은 계속해서 독일인들을 괴롭혔다. 버려진 도시 필리포폴리스에 남겨진 포도주는 독이 들어 있었고, 바르바로사가 도시에서 콘스탄티노폴리스로 보낸 두 번째 대사관도 투옥되었지만, 이삭 2세는 얼마 지나지 않아 두 대사관을 모두 석방했다. 대사관은 필리포폴리스에서 바르바로사와 재회할 때 이삭 2세가 살라딘과 동맹을 맺은 성로마 황제에게 이삭 2세가 보스포루스 강을 건너는 동안 독일군을 궤멸시킬 계획이라고 주장했다. 십자군은 주변 지역에서 반크루세더 선전을 적발한 데 대한 보복으로 필리포폴리스 인근 지역을 초토화시켜 현지인을 학살했다. 바르바로사가 '독일의 왕'으로 추대된 후, 그는 비잔틴인(이삭 2세의 아들과 가족 포함)에게 인질을 요구하면서 발끈하여 로마인의 유일한 황제임을 주장하였고, 비잔틴 황제가 독일군의 크로스를 지원하겠다는 제안에도 불구하고 트라이스에서 겨울을 날 생각임을 분명히 했다.보스포러스 [34]호

이쯤 되자 바르바로사는 십자군이 성공하기 위해서는 콘스탄티노플을 정복해야 한다는 확신을 갖게 되었다. 11월 18일, 그는 아들 헨리에게 편지를 보내, 그가 맞닥뜨린 어려움에 대해 설명하고 콘스탄티노폴리스에 대한 공격에 대비하라고 아들에게 명령하면서 봄이 오면 보스포러스에서 만날 대규모 함대의 조립을 명령했다. 나아가 헨리는 비잔틴에 대항하는 서구의 위대한 십자군원정을 하나님의 적으로 조직하면서 그러한 캠페인에 대한 교황의 지지를 보장하라는 지시를 받았다. 이삭 2세는 바르바로사의 협박에 대해 트라케스가 바르바로사의 '죽음의 함정'이 될 것이며 독일 황제가 '그물'을 피하기는 이미 늦었다고 주장하면서 대답했다. 세르비아와 블라크 동맹으로 강화된 바르바로사의 군대가 콘스탄티노폴리스에 접근하면서 이삭 2세의 결심은 희미해지고 그는 대신 평화를 선호하기 시작했다.[35] 바르바로사는 필리포폴리스를 압류한 이후부터 계속해서 평화와 화해의 제의를 보냈으며, 바르바로사가 1189년 말 공식적으로 선전포고를 보냈고, 마침내 이삭 2세는 독일군을 파괴할 수 없을 것이라는 것을 깨닫고, 콘스탄티노플 자체를 잃을 위험에 처해 있다는 것을 깨달았다. 평화는 독일인들이 제국을 자유롭게 통과할 수 있도록 허용되었고 보스포러스를 횡단하는 교통수단과 시장개방은 물론 바바로사의 비잔틴 탐험에 가해진 피해에 대한 보상도 받았다.[36] 그 후 프레데릭은 독일군이 총독이 십자군에 대한 시장 개방을 거부하자 필라델피아를 거의 경질할 뻔했다는 것을 제외하고는 비잔틴과 더 이상의 큰 사건 없이 성지를 향해 계속 나아갔다.[37] 제3차 십자군 전쟁 중 일어난 사건들은 비잔틴 제국과 서방의 적대감을 고조시켰다. 비잔틴 사람들에게는 트라세스의 황폐화와 독일군 병사들의 효율성이 그들이 대표하는 위협을 예증해 주었던 반면, 서양에서는 황제에 대한 학대나 대사관들의 투옥이 오래도록 기억될 것이다.[38]

헨리 6세의 위협

프레데릭 바르바로사는 성지에 도착하기 전에 사망했고 그의 아들이자 후계자인 헨리 6세는 비잔틴 궁정이 그를 상급(그리고 유일한 합법적) 황제로 받아들이도록 하는 외교정책을 추구했다.[39] 1194년까지 앙리는 이미 신성로마 황제와 이탈리아의 왕이 된 것 외에 시칠리아의 왕으로 즉위한 후 자신의 통치하에 이탈리아를 성공적으로 통합시켰고, 그는 시선을 동쪽으로 돌렸다. 살라딘의 죽음과 바르바로사의 십자군원정이 비잔틴 제국이 약하다는 것을 밝히고 또한 공격에 유용한 카수스 벨리(casus belli)를 주었기 때문에 이슬람 세계는 골절되었다. 게다가, 실리학자 아르메니아의 통치자인 레오 2세는 왕위를 받는 대가로 헨리 6세에게 충성을 맹세하겠다고 제안했다.[40] 헨리는 1195년 아이작 2세의 포로가 된 딸 아이린 안젤리나를 스와비아의 동생 필립과 결혼시킴으로써 동양제국에 대항하는 노력을 강화하여, 동생에게 장래에 유용하다는 것을 증명할 수 있는 왕조적 권리를 주었다.[41]

1195년 헨리 6세도 비잔틴 제국에 대사관을 파견하여, 이삭 2세로부터 두라초로부터 이전에 시칠리아 왕 윌리엄 2세가 정복한 테살로니카까지 연장된 토지를 양도할 것을 요구했으며, 또한 비잔틴 황제가 새로운 십자군 원정에 대비하여 해군 지원을 약속하기를 바랐다. 비잔틴 역사학자들에 따르면, 독일 대사들은 헨리 6세가 "황제의 황제"이자 "영주의 군주"인 것처럼 말했다. 헨리 6세는 비잔틴인들에게 평화를 보장하기 위해 돈을 지불하도록 강요하여 본질적으로 조공을 뽑아낼 생각이었고, 그의 사절들은 비잔틴인들이 바르바로사의 통치 기간 내내 일으킨 불만을 내세웠다. 이삭 2세는 저항할 처지가 못 되어, 그 용어들을 순전히 금전적인 것으로 수정하는 데 성공했다. 이 조건에 동의한 직후, 이삭 2세는 타도되고 그의 형 알렉시오스 3세 안젤로스에 의해 황제로 교체되었다.[42]

헨리 6세는 성지로 가는 길에 콘스탄티노플을 정복할 것이라는 협박을 받고 알렉시오스 3세 역시 그에게 경의를 표하도록 성공적으로 강요했다.[43] 헨리 6세는 기독교 전 세계의 지도자가 되려는 거창한 계획을 가지고 있었다. 비록 그가 그의 전통적인 영역인 독일과 이탈리아를 직접 통치할 뿐이지만, 그의 계획은 다른 어떤 제국도 에큐메니컬적인 힘을 주장하지 않을 것이고 모든 유럽이 그의 초지성을 인정하는 것이었다. 비잔틴 제국을 자신에게 종속시키려는 그의 시도는 봉건적 지배권을 자신의 영역에서 프랑스, 영국, 아라곤, 실리시아 아르메니아, 키프로스, 성지로 확장하려는 그의 부분적인 성공적 계획의 한 단계일 뿐이었다.[44] 레반트에 기지를 설치하고 실리학자 아르메니아와 키프로스의 복종을 바탕으로 헨리 6세가 비잔틴 제국을 침공하고 정복하는 것을 진정으로 고려했을 가능성이 있으며, 따라서 그의 통치하에 소요된 제국을 통합할 수 있다. 이 계획은 선택적이라기보다는 황제 자리를 세습적으로 만들려는 헨리의 계획과 마찬가지로 시칠리아와 독일의 내정에 쫓기면서 궁극적으로 이행되지 않았다.[45]

헨리 6세의 위협은 비잔틴 제국에서는 약간의 우려를 야기시켰고 알렉시오스 3세는 그리스어로 테오 피스토스 바실레우스 아낙스 아낙스 아우구스토스 카이 오토크레이터 로마이온과 크리스토 데오 피델리스 피델리스 임페라투스 승티니토스 포텐스 로마누스보다 그의 황실 직함을 약간 바꾸었다.음.. 라틴어로. 이전 비잔틴 황제들은 바실러스 카이 오토크레이터 로마이온("로마인의 제국 황제")을 사용했지만, 알렉시오스 3세의 칭호는 바실레우스를 나머지 부분과 분리하고 아우구스토스(오거구스투스, 옛 로마 제국 칭호)로 그 위치를 대체하여 알렉시오스 3세는 단순한 황제(바실레우스)이며 옆에 있다는 해석을 낳았다.그것은 또한 로마노룸("로마의 독재자")이지만 명시적으로 로마 황제는 아니다. 그래서 그는 더 이상 독일에서 경쟁자와 직접 경쟁하지 않았고 그의 칭호는 일반적으로 서양에 덜 자극적이었다. 알렉시오스 3세의 후계자 알렉시오스 4세는 이러한 관행을 계속하여 더 나아가 감속자 로마노룸의 순서를 뒤집고 로마노룸 감속자로 렌더링하였다.[39]

라틴 제국

일련의 사건들과 베니스의 개입으로 제4차 십자군(1202–1204)이 의도한 목표물인 이집트를 공격하는 대신 콘스탄티노플을 축출하게 되었다. 1204년 십자군이 콘스탄티노플을 점령하자 그들은 라틴 제국을 건국하고 그들의 새로운 영역을 교황 서신에서 비잔틴 제국에 사용되는 것과 같은 용어인 콘스탄티노폴리타누스라고 불렀다. 이는 그들이 새로운 가톨릭 황제 볼드윈 1세를 콘스탄티노폴리스의 왕좌에 앉히고 제국의 행정구조를 군과 후치, 왕국의 봉건적 네트워크로 바꾸었지만 십자군들은 비잔틴 제국을 새로운 실체로 대체하기보다는 점령하는 것으로 간주하였음을 시사한다.[46] 특히 볼드윈 1세는 왕이 아닌 황제로 지정되었다. 이는 십자군들이 서구 기독교인으로서 신성로마제국을 진정한 로마제국으로 인정하고 그 지배자를 유일한 진정한 황제로 인정했을 것이며, 라틴 제국의 건국 조약은 로마 가톨릭 교회의 예배와 같이 명시적으로 제국을 지정하였음에도 불구하고 그렇다.[47]

라틴 제국의 통치자들은, 자신들이 교황청과 교감하여 콘스탄티노플 황제(임페라토르 콘스탄티노폴리스타누스)나 루마니아의 황제(임페라토르 로마니아, 루마니아는 '로마인의 땅'을 의미하는 비잔틴어 용어)라고 불렀던 것 같지만, 자기 제국 내에서도 같은 제국 칭호를 직접 사용하였다. 비잔틴의 전임자들은 라틴 황제(크리스토 임페라토르의 데이 그라티아 피델리시무스투스(Dei gratia fidelissimus an Deo coronoratus et semper 아우구스투스)의 칭호가 비잔틴 황제 알렉시오스 4세(크리스토 임페라토르의 피델리스)의 칭호와 거의 일치한다.[48] 이와 같이 라틴 황제들의 호칭은 알렉시오스 3세가 결성한 십일조에서 타협을 계속했다.[39] 볼드윈 1세는 로마노룸을 롬으로 약칭하였는데, 로마노룸을 진정으로 로마노룸을 지칭하는 것인지 아니면 로마니아를 의미하는 것인지 해석에 열려 있는 편리하고 가벼운 조정이었다.[48]

라틴 황제들은 로마노룸 또는 로마니라는 용어를 새로운 시각으로 보았는데, '지리 로마인'(로마시의 거주민)이라는 서양 사상을 지칭하는 것으로 보지 않고 '민족 로마인'(비잔틴 제국의 그리스어를 사용하는 시민)이라는 비잔틴 사상을 채택하지 않았다. 대신 그들은 이 용어를 로마 황제의 모든 대상, 즉 다민족 제국의 모든 대상(라틴족, "그리스인", 아르메니아인, 불가리아인을 포괄하는 민족)을 캡슐화하는 정치적 정체성으로 보았다.[49]

콘스탄티노폴리스의 통치권이라는 로마적 본질을 포용하게 되면 라틴 황제들은 반역자적 사상과 대립하게 되었을 것이다. 나아가 라틴 황제들은 대관식을 위해 교황에게 의존하면서 (비잔틴 황제들이 이전에 주장했던 대로) 신성로마 황제들이 주장할 수 없는 존엄성인 데오 코로나투스의 존엄성을 주장했다. 라틴 황제들이 신성로마제국을 로마제국으로 인정했을 것이라는 사실에도 불구하고, 그럼에도 불구하고 그들은 적어도 신성로마제국의 그것과 동등한 지위를 주장했다.[50] 1207–1208년, 라틴 황제 헨리는 신성로마제국에서 선출된 렉스 로마노룸의 딸인 헨리 6세의 동생 필립과 결혼하자고 제안했지만, 브런즈윅의 오토와 계속되는 투쟁으로 인해 아직 황제로 즉위하지 못했다. 필립의 사절들은 헨리가 애드베나(위험한; 외부인)이자 솔로 노미네 임페라(명목상의 제국)이며, 헨리가 필립을 임페라 로마노룸과 수스 도미누스(그의 주인)로 인정해야만 결혼제안이 받아들여질 것이라고 응답했다. 결혼이 없었던 만큼 신성로마 황제에 대한 복종도 선택사항으로 여겨지지 않았던 것은 분명하다.[51]

라틴 제국의 출현과 콘스탄티노플의 황제들에 의해 촉진된 가톨릭 교회에 대한 콘스탄티노폴리스의 제출은 반투명불가사상을 디비시오 임페리(제국의 분할)라고 불리던 것으로 바꾸었다. 교황 인노첸시오 3세에 의해 받아들여진 이 사상은 콘스탄티노플을 권력의 황실, 그 통치자를 합법적인 황제로 공식 인정한 것으로, 이미 서구에서 인정받은 황제들과 나란히 통치할 수 있었다. 그 생각은 라틴어 황제들이 서양에서 어떤 종교나 정치적 권위를 행사하려고 한 적은 없지만, 특히 크르족과 관련하여 서양의 신성로마 황제들이 가지고 있는 것과 유사한, 패권적인 종교적, 정치적 입장을 강요하려고 시도했다는 결과를 낳았다.라틴계 황제들이 신성 로마 황제들의 지역적 주장에 반대할 수 있는 레반트의 우사인 주들.[51]

비잔틴 제국의 복원

1261년 미카엘 8세 팔라이올로고스 황제 휘하의 콘스탄티노폴리스에 대한 비잔틴 재집회로 교황청은 위신을 상실한 채 영적 권위에 심각한 손상을 입었다. 다시 한 번 동부인들은 로마 황제의 위치뿐만 아니라 로마를 중심으로 한 교회로부터 독립된 교회에 대한 권리를 주장했었다. 마이클의 통치 기간 동안 활동했던 교황들은 모두 비잔틴 제국에 대한 종교적 권위를 주장하려는 정책을 추구했다. 마이클은 교황들이 서쪽 지역에서 상당한 영향력을 행사하고 있다는 것을 알고 있었기 때문에(1204년 사건의 재발을 피하고자 함) 도시를 점령한 직후에 교황 우르반 4세에 대사관을 파견했다. 두 사절은 이탈리아에 발을 들여놓은 후 즉시 수감되었다. 하나는 산 채로 벗겨지고 다른 하나는 가까스로 콘스탄티노폴리스로 피신했다.[52] 1266년부터 1282년 사망할 때까지 마이클은 시칠리아 왕, 안주 왕 샤를로부터 거듭 위협을 받곤 했는데, 그는 라틴 제국의 회복을 열망하고 주기적으로 교황의 지지를 받았다.[53]

마이클 8세와 그의 후계자인 팔라이올로기 왕조는 주로 교황만이 안주의 샤를르를 구속할 수 있다는 것을 마이클이 인식했기 때문에 동방 정교회와 로마 교회를 통일하기를 열망했다. 이를 위해 1274년 제2차 라이온스 평의회에 비잔틴 사절단이 참석하여 콘스탄티노플 교회가 로마와 정식으로 통일되어 2세기가 넘는 시간이 흐른 후 성찬식을 회복하였다.[54] 콘스탄티노폴리스로 돌아오면서 마이클은 "당신이 프랑크가 되었다"는 말로 조롱을 받았는데, 이 말은 그리스어로 오늘날까지 가톨릭으로 개종한 사람들을 조롱하는 말로 남아 있다.[55] 교회 연합은 비잔틴 민족, 정교회 성직자들, 심지어 황실 자체에서도 열렬한 반대를 불러일으켰다. 마이클의 누이인 을로기아와 에피루스 나이키포로스 1세 콤네노스 두카스의 통치자 부인인 딸 안나가 반유니온주의자들의 최고 지도자였다. 나이키포로스, 테살리의 이복동생 요한 1세 두카스, 트레비존드의 황제 요한 2세 메가스 콤네노스도 곧 반유니온주의 대의에 가담하여 콘스탄티노플을 탈출하는 반유니온주의자들을 지원하였다.[56]

그럼에도 불구하고, 연합은 마이클과 그의 후계자들을 서쪽의 관점에서 콘스탄티노플의 통치자로 정당화했다는 마이클의 주요 목표를 달성했다. 게다가 아나톨리아의 잃어버린 부분을 되찾기 위한 십자군 원정에 대한 마이클의 생각은 결코 실현되지 않겠지만, 평의회에서 긍정적인 반응을 얻었다.[57] 이 연합은 1281년 마이클이 파문당하면서 혼란에 빠졌는데, 이는 교황 마르틴 4세가 앙주 샤를로부터 압력을 받았기 때문일 것이다.[58] 마이클의 죽음에 이어, 그리고 시칠리아 베스페르스에 이어 안젤빈 침공의 위협이 가라앉은 가운데, 그의 후계자 안드로니코스 2세 팔라이올로고스는 미움받는 교회 연합을 재빨리 거부하였다.[59] 마이클이 죽은 후 교황들은 콘스탄티노폴리스에 대한 새로운 십자군원정을 주기적으로 검토하여 가톨릭의 통치를 다시 강요할 것이라고는 하지만, 그러한 계획은 실현되지 않았다.[60]

비록 마이클 8세는 전임자들과 달리 교황들이 서한과 라이온 평의회에서 "그리스인의 제국"으로 연설할 때 항의하지 않았지만, 그의 보편적 통치권에 대한 개념은 영향을 받지 않았다.[2] 콘스탄티노플이 급속히 팽창하고 있는 오스만 제국에 다소 포위되어 있고 그 몰락이 시간문제라는 것이 명백했던 1395년 늦은 시각에 콘스탄티노플 총대주교 안토니우스 4세는 여전히 비잔틴 엠 이외의 누구라도 언급하는 바실리 1세 모스크바 대공에게 보낸 편지에서 보편제국의 사상을 언급했다.또는 "emperor"의 제목이 "illegal"와 "unnatural"라고 가정한다.[61]

오스만 위험에 직면한 마이클의 후계자들은 존 5세와 마누엘 2세가 주기적으로 연합군의 복원을 시도했는데, 이는 그들의 피실험자들을 매우 실망하게 했다. 1439년 피렌체 평의회에서, 황제 존 8세는 자신의 제국에 얼마 남지 않은 것에 대한 터키의 공격이 임박했음을 감안하여 연방을 재확인했다. 비잔틴 시민들 자신에게는 오스만족을 상대로 한 위대한 서방의 십자군원정 약속을 확약했던 교회연합이 그들의 제국의 죽음의 영장이었다. 요한 8세는 그들의 신앙을 배반했고, 따라서 그들의 제국주의 이념과 세계관을 완전히 배반했다. 약속된 십자군원정, 즉 요한 8세의 노동의 결실인 그 약속된 십자군은 1444년 바르나 전투에서 터키군에게 패배하면서 재앙으로 끝났을 뿐이다.[62]

비잔틴-불가리아 분쟁

비잔틴 제국과 신성로마제국의 분쟁은 대부분 외교의 영역에 국한되어 결코 전면적인 공개전으로 폭발하지 않았다. 이것은 아마도 두 제국을 분리하는 지리적 거리가 크기 때문일 것이다; 대규모의 캠페인은 어느 황제에게도 실행될 수 없었을 것이다.[63] 독일, 프랑스, 서양에서의 사건들은 결국 서부 지방이 재조명될 것이라고 굳게 믿었기 때문에 비잔틴 사람들에게는 별로 매력적인 관심사가 아니었다.[64] 더 강한 관심을 끄는 것은 그들의 근방에 정치적 발전이었고 913년 불가리아의 크나즈(왕자 또는 왕) 시메온 1세가 군대를 이끌고 콘스탄티노플의 성벽에 도착했다. 시메온 1세의 요구는 불가리아가 비잔틴 제국으로부터 독립된 것으로 인정받을 뿐만 아니라 콘스탄티노폴리스의 보편적 제국을 흡수하고 대체하면서 새로운 보편적 제국으로 지정될 것이라는 것이었다. 대표되는 위협 때문에 콘스탄티노폴리스 총대주교 니콜라스 미스티코스는 시메온에게 황실 왕관을 수여했다. 시메온은 로마인이 아닌 불가리아인의 황제로 지정되었고, 따라서 외교적 제스처는 다소 부정한 것이었다.[63]

비잔틴 사람들은 곧 시메온이 사실 불가리아인의 황제일 뿐만 아니라 불가리아인과 로마인의 황제로서 자신을 티칭하고 있다는 사실을 알게 되었다. 문제는 927년 시메온이 사망하고 그의 아들이자 후계자인 피터 1세가 콘스탄티노폴리스의 보편적 제국에 대한 복종 표시로 불가리아 황제를 간단히 채택하면서 해결되었다. 시메온의 주장에서 파생된 이 분쟁은 칼로얀(.r 1196–1207)과 이반 아센 2세(.r 1218–1241)와 같이 불가리아와 로마인의 황제라는 칭호를 다시 한 번 채택한 강한 불가리아 군주들에 의해 때때로 되살아날 것이다.[64] 칼로얀은 교황 인노첸시오 3세로부터 황제로 인정받으려 했으나 인노첸시오 3세는 거절하고 대신 추기경을 왕으로 추대할 것을 제안했다.[65] 이 분쟁은 또한 1346년 세르비아의 통치자들에 의해 세르비아와 로마의 황제로서 스테판 두샨이 즉위하면서 순간적으로 되살아났다.[64]

신성 로마-오토만 분쟁

1453년 콘스탄티노플 멸망과 비잔틴 제국을 대신한 오스만 제국의 부흥과 함께 두 황제의 문제가 되돌아왔다.[66] 도시를 정복한 메흐메드 2세는 로마제국의 제왕(Caeser-i Rûm)이라고 명시적으로 자신을 칭하면서 로마제국의 칭호를 사용함으로써 세계 지배에 대한 주장을 내세웠다. 메흐메드는 의도적으로 비잔틴 제국 전통에 자신을 결부시켜 콘스탄티노플 자체에 거의 변화를 주지 않고 보수와 (때로는 강제적인) 이민을 통해 도시를 복구하는데 힘썼으며, 이는 곧 경제적 상승으로 이어졌다. 메흐메드도 새로운 그리스 정교회 총대주교인 겐나디오스를 임명하고 자신의 동전(비잔틴 황제들이 관여했지만, 오스만인들은 이전에는 없었던 관행)을 채굴하기 시작했다. 게다가, 메흐메드는 비잔틴 왕국들의 그것들로부터 영감을 받은 더 엄격한 궁정 의식과 의례를 소개했다.[67]

오스만 제국 내의 동시대인들은 메흐메드의 제국 칭호 가정과 세계 지배에 대한 그의 주장을 인정했다. 역사학자 마이클 크리토불루스는 술탄을 '황제의 황제', '독재자', '신의 뜻에 따라 지구와 바다의 제왕'이라고 표현했다. 베니스 도지에게 보낸 편지에서 메흐메드는 궁정들에 의해 "황제"로 묘사되었다. "그랜드 듀크"와 "터키 로마인의 왕자"[67]와 같은 다른 칭호들도 가끔 사용되었다. 콘스탄티노플과 옛 비잔틴 제국(현대에 이르기까지 '그리스인'이 아닌 '로맨스'로 여전히 확인됨)의 시민들은 오스만 제국이 여전히 그들의 제국, 보편적인 제국을 대표하는 것으로 보았다; 제국 수도는 여전히 콘스탄티노플이었고 그 통치자인 메흐메드 2세는 근거지였다.[68]

그들 이전의 비잔틴 황제들과 마찬가지로 오스만 술탄의 제국적 지위는 주로 신성로마 황제들을 동등한 통치자로 인정하지 않으려는 거부를 통해 표현되었다. 외교에서 서방의 황제들은 비엔나 헝가리의 kıral (kings)이라는 칭호를 받았다.[67] 이러한 관습은 1533년 콘스탄티노플 조약에 의해 강화되고 강화되었는데, 오스만 제국(슐레이만 1세 휘하)과 오스트리아 대공(Charles 5세 황제를 대신하여 페르디난드 1세가 서명함)에서 페르디난드 1세는 독일의 왕으로, 찰스 5세는 스페인의 왕으로 간주하기로 합의되었다. 이 칭호들은 술탄이 가지고 있는 제국 칭호에 종속된 오스만 제국의 그랜드 비지에와 같은 계급으로 간주되었다. 이 조약은 또한 오스만 술탄을 제외한 모든 사람을 황제로 세는 것을 금지했다.[69]

두 황제의 문제와 신성 로마 제국과 오스만 제국의 분쟁은 오스만 제국의 잇단 패배에 이어 두 제국이 평화 조약을 체결한 후에야 비로소 해결될 것이었다. 1606년 지트바토록 평화 오스만 술탄 아흐메드 1세는 제국 역사상 처음으로 신성로마 황제 루돌프 2세를 카알이 아닌 패디샤(황제)라는 칭호로 정식으로 인정했다. 아흐메드는 "아들에게는 아버지처럼"이라는 글을 확실히 쓰도록 했는데, 상징적으로 동제국이 서방의 상대국보다 어느 정도 우위에 있음을 강조하였다.[67] 오스만 제국 자체에서 술탄이 보편적인 통치자라는 생각은 신성로마 황제를 동등한 존재로 인정했음에도 불구하고 계속 남아 있었다. 1798년 예루살렘의 그리스 정교회 총대주교인 안테무스는 오스만 제국을 하느님이 직접 강요한 것으로 보고, 팔라이올로기 황제가 서방 기독교인들과 거래했기 때문에 생겨난 것으로 보았다.[68]

우리의 자비롭고 전지전능한 주님이 어떻게 우리의 거룩한 정교 신앙의 진실성을 보존하고 (우리) 모두를 구원해 주셨는지 보라, 그는 그 무엇에도 없는 강력한 오스만 제국을 이끌어 냈는데, 그는 정교 신앙의 길에서 벗어나기 위해 어떤 식으로든 시작했던 우리 로마이오이 제국을 대신하여 세웠다. 그리고 그는 성장했다. 이 오스만 제국은 신의 뜻에 의해 탄생했다는 것을 의심의 여지없이 증명하기 위해 무엇보다도 먼저... 하나님에게서 우러나오는 것 외에는 권위가 없기 때문이다.

주로 독일에 위치한 제국이 유일한 합법적 제국을 구성했다는 신성로마 사상은 결국 고대 로마인과 연관되기보다는 독일과의 연관성, 제국적 칭호를 낳았다. 「독일 국가의 신성 로마 제국」(공식적으로 거의 사용되지 않는 문구)에 대한 최초의 언급은 15세기부터이며, 그 후에 점점 더 많이 사용되는 속기, 임페리움 로마노 게르마니쿰은 제국의 동시대인들이 제국과 그 황제를 그 이후 존재했던 로마 제국의 계승자로 보지 않는 것을 보여준다. 고대지만 대신 중세 독일에서 나타난 새로운 실체로 통치자들은 정치적, 역사적 이유로 "황제"라고 불렸다. 16세기부터 현대에 이르기까지, "황제"라는 용어는 다른 나라의 통치자들에게도 점점 더 많이 적용되었다.[13] 신성로마 황제 자신은 1806년 최후의 신성로마 황제 프란치스코 2세가 퇴위할 때까지 고대 로마 황제의 후계자임을 유지했다.[70]

신성 로마-러시아 분쟁

1488년 신성로마제국에서 러시아로 첫 대사관이 왔을 무렵, "이황제 문제는 모스크바로 [이미] 번역되었다."[71] 1472년 모스크바 대공 이반 3세는 마지막 비잔틴 황제 조에 팔라이올로기나의 조카딸과 결혼하여 모든 러시아 원수의 차르(황제)를 비공식적으로 선언했다. 1480년 황금 호드에 대한 경의를 중단하고 황실의 쌍두 독수리를 그의 상징 중 하나로 채택하였다. 러시아 특유의 반투명론인 pskov의 Philoteus가 개발했다. 이 교리에서 제1의 로마는 이단(카톨릭교)에, 제2의 로마(콘스탄티노플)는 이단(오토만)에게 넘어갔지만 제3의 로마(모스코우)는 세상의 끝까지 버틸 것이다.[72]

1488년 이반 3세는 황제에 준하는 칭호를 인정하라고 요구했으나, 신성로마 황제 프레데릭 3세를 비롯한 서유럽 통치자들에 의해 이를 거절당했다. 이반 4세는 제국주의적 주장을 더욱 강화했다. 그는 초대 로마 황제 아우구스투스의 후손이라고 주장했으며, 1561년 차르로 즉위할 때 비잔틴 대관식 예배에 대한 슬라브어 번역을 사용했으며 그가 주장한 것은 비잔틴 레갈리아였다.[72]

마샬 포에 따르면, 제3의 로마 이론은 성직자들 사이에서 처음 퍼졌고, 초기 역사의 많은 부분 동안 여전히 모스크바가 콘스탄티노플(타그라드)에 종속되어 있다고 여겼는데, 이반 4세가 겸임하고 있는 직책이기도 하다.[73] 포는 필로테우스의 제3 로마에 대한 교리가 범슬라비즘이 발전하기 직전까지 러시아에서 대부분 잊혀졌을 것이라고 주장한다. 따라서 그 생각이 베드로와 캐서린의 대외 정책에 직접적인 영향을 미칠 수는 없었을 것이다. 비록 그 차르들이 로마인들과 비교했을지라도 말이다. 1855년 알렉산더 2세가 즉위한 후 확장주의 버전의 제3 로마가 주로 다시 등장했는데, 이 렌즈를 통해 후대 러시아 작가들이 초기 근대 러시아를 시대착오적으로 재해석할 수 있었다.[74]

1697년–1698년 피터 대왕의 대사관에 앞서, 차이스트 정부는 신성 로마 제국과 그 헌법에 대한 이해가 부족했다. 1709년 폴타바 전투 이후 채굴된 동전에 차르가 고대 황제로 묘사되었을 때와 마찬가지로 베드로 휘하에서는 쌍두 독수리의 사용이 증가하고 로마 시대의 비잔틴 상징이 덜 채택되었다. 북방전쟁은 러시아를 몇몇 북독 왕자와 동맹을 맺게 했고 북독에서 러시아군이 싸웠다. 1718년 베드로가 1514년 신성로마 황제 막시밀리안 1세가 차르 바실리 3세에게 보낸 서한을 발표했는데, 이 서한에서 황제는 러시아인을 카이저로 지칭하고 암묵적으로 그와 동등한 존재로 취급했다. 1721년 10월, 그는 임관자라는 칭호를 받았다. 신성 로마 황제들은 이 새로운 칭호를 인정하기를 거부했다. 러시아와 독일의 군주들이 유럽의 최고 통치자로 교대하자는 베드로의 제안도 거절당했다. 프랑스의 지원을 받는 황제 찰스 6세는 황제가 한 명밖에 있을 수 없다고 주장했다.[72]

1726년, 샤를 6세는 러시아와 동맹을 맺고 정식으로 임관자 칭호를 인정했지만 러시아 통치자의 평등을 인정하지 않았다. 1733년에서 1762년 사이에 세 차례나 러시아군은 제국 안에서 오스트리아인들과 함께 싸웠다. 1762년부터 1796년까지 러시아의 통치자인 캐서린 대왕은 독일의 공주였다. 1779년 그녀는 바이에른 왕위 계승전쟁을 종식시킨 테셴의 평화를 중개하는 것을 도왔다. 그 후 러시아는 프랑스, 스웨덴과 같은 지위를 가진 서팔리아 평화(1648년)에 따라 제국주의 헌법의 보증인을 자처했다.[72] 1780년, 캐서린 2세는 오스만 제국의 침공과 새로운 그리스 제국의 창설을 요구하거나 동로마 제국을 회복시켰고, 이를 위해 요셉 2세의 신성 로마 제국과 캐서린 2세의 러시아 제국 사이에 동맹이 이루어졌다.[75] 당시 조셉과 캐서린의 동맹은 양당 모두에게 큰 성공으로 예고되어 있었다.[76] 그리스 계획도 오스트리아-러시아 동맹도 오래 지속되지 않을 것이다. 그럼에도 불구하고, 두 제국은 유럽의 콘서트뿐만 아니라 반 나폴레옹 연합의 일부가 될 것이다. 신성 로마-러시아 분쟁은 1806년 신성 로마 제국이 해체되면서 끝이 났다.

참고 항목

- 로마 제국의 유산 – 로마 제국의 유산에 대한 일반적인 개요.

- 로마 제국의 계승 – 로마 제국이나 비잔틴 제국의 계승자라는 주장.

- 그리스 동부와 라틴 서부는 로마 제국 시대에 발맞춰 지중해를 서부와 동부의 뚜렷한 언어 및 문화적 영역으로 분할하기 위한 것이다.

- 동서 스시즘 – 로마와 콘스탄티노폴리스의 가부장적 견해의 분열을 위해 교회를 본다.

- 카이사르오파피즘 – 교회 문제에 있어서 비잔틴 황제의 광대한 권력을 역사적으로 일컫는 말이다.

- 피임 논쟁 – 신성 로마 제국과 교황 사이의 교회 임명에 대한 권력 다툼.

- 콘스탄티누스의 기부 – 교황이 세속적인 문제에 대한 로마 제국주의 권력과 비잔틴 시국에 대한 영장 청구권.

- Antipope – 비잔틴과 신성 로마 황제의 지지를 받는 후보들을 포함한 로마 교황청의 경쟁 청구인용.

- 유럽 군주국 중 우선 순위

- 컨소시엄 임페리 – 두 명 이상의 황제가 로마 제국 권위를 공유하는 행위

- 국내의 황제, 해외의 왕 – 중국 만국 제국의 정치 문화권 내에서 황실과 왕실의 직함을 사용하기 위한 것이다.

참조

인용구

- ^ 이 용어는 W에 의해 이 문제에 대한 첫 번째 주요 논문에서 소개되었다. 오노르지, cf 오노르게 1947.

- ^ Jump up to: a b c 니콜 1967, 페이지 319.

- ^ 브라우닝 1992 페이지 57.

- ^ 브라우닝 1992 페이지 58.

- ^ Jump up to: a b 브라우닝 1992 페이지 60.

- ^ 프래셋토 2003, 페이지 212.

- ^ Jump up to: a b Nelsen & Guth 2003, 페이지 4.

- ^ Jump up to: a b Nelsen & Guth 2003, 페이지 5.

- ^ 반 트리히트 2011, 페이지 73.

- ^ 반 트리흐트 2011, 74페이지.

- ^ Lamers 2015, 페이지 65.

- ^ Jump up to: a b c d e f 물둔 1999, 페이지 47.

- ^ Jump up to: a b c d e Velde 2002.

- ^ 니콜 1967, 페이지 320.

- ^ Jump up to: a b 브라우닝 1992 페이지 61.

- ^ Jump up to: a b c d e f 웨스트 2016.

- ^ 물둔 1999, 페이지 48.

- ^ Jump up to: a b 물둔 1999, 페이지 49.

- ^ Jump up to: a b c 물둔 1999, 페이지 50.

- ^ Jump up to: a b 젠킨스 1987, 페이지 285.

- ^ Jump up to: a b 깁스 & 존슨 2002 페이지 62.

- ^ 니콜 1967쪽 321쪽

- ^ Jump up to: a b c 할솔 1996.

- ^ 니콜 1967, 페이지 318.

- ^ Jump up to: a b 물둔 1999, 페이지 51.

- ^ 브랜드 1968, 페이지 15.

- ^ 브랜드 1968, 페이지 176.

- ^ Jump up to: a b c 브랜드 1968, 페이지 177.

- ^ Jump up to: a b 브랜드 1968, 페이지 178.

- ^ 브랜드 1968, 페이지 179.

- ^ 브랜드 1968, 페이지 180.

- ^ 브랜드 1968, 페이지 181.

- ^ 시끄러운 2010, 페이지 79.

- ^ 브랜드 1968, 페이지 182.

- ^ 브랜드 1968, 페이지 184.

- ^ 브랜드 1968, 페이지 185.

- ^ 브랜드 1968, 페이지 187.

- ^ 브랜드 1968, 페이지 188.

- ^ Jump up to: a b c 반 트리히트 2011, 페이지 64.

- ^ 브랜드 1968, 페이지 189.

- ^ 브랜드 1968, 페이지 190.

- ^ 브랜드 1968, 페이지 191.

- ^ 브랜드 1968, 페이지 192.

- ^ 브랜드 1968, 페이지 193.

- ^ 브랜드 1968, 페이지 194.

- ^ 반 트리히트 2011, 페이지 61.

- ^ 반 트리히트 2011, 페이지 62.

- ^ Jump up to: a b 반 트리히트 2011, 페이지 63.

- ^ 반 트리히트 2011, 페이지 75.

- ^ 반 트리히트 2011, 페이지 76.

- ^ Jump up to: a b 반 트리히트 2011, 페이지 77.

- ^ Geanakoplos 1959, 페이지 140f.

- ^ Geanakoplos 1959, 페이지 189f.

- ^ Geanakopleos 1959, 페이지 258–264.

- ^ 니콜 1967, 페이지 338.

- ^ Geanakopleos 1959, 페이지 264–275.

- ^ Geanakopleos 1959, 페이지 286–290.

- ^ Geanakopleos 1959, 페이지 341.

- ^ 화창한 1994, 페이지 194.

- ^ 니콜 1967, 페이지 332.

- ^ 니콜 1967, 페이지 316.

- ^ 니콜 1967, 페이지 333.

- ^ Jump up to: a b 니콜 1967, 페이지 325.

- ^ Jump up to: a b c 니콜 1967 페이지 326.

- ^ 스위니 1973, 페이지 322–324.

- ^ 윌슨 2016, 페이지 148.

- ^ Jump up to: a b c d 쉬에 2019.

- ^ Jump up to: a b 니콜 1967, 페이지 334.

- ^ 쇼 1976, 페이지 94.

- ^ Walky 2012, 페이지 17-20.

- ^ 윌슨 2016 페이지 153.

- ^ Jump up to: a b c d 윌슨 2016, 152-155페이지.

- ^ 포 1997 페이지 6.

- ^ 포 1997, 페이지 4-7.

- ^ 베일즈 1987 페이지 432.

- ^ 베일즈 1987, 페이지 285.

인용 서지학

- Beales, Derek (1987). Joseph II: Volume 1, In the Shadow of Maria Theresa, 1741-1780. New York: Cambridge University Press.

- Brand, Charles M. (1968). Byzantium Confronts the West, 1180–1204. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. LCCN 67-20872. OCLC 795121713.

- Browning, Robert (1992). The Byzantine Empire (Revised ed.). CUA Press. ISBN 978-0813207544.

- Fine, John Van Antwerp (1994) [1987]. The Late Medieval Balkans: A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest. Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press. ISBN 0-472-08260-4.

- Frassetto, Michael (2003). Encyclopedia of Barbarian Europe: Society in Transformation. ABC-CLIO. ISBN 978-1576072639.

- Geanakoplos, Deno John (1959). Emperor Michael Palaeologus and the West, 1258–1282: A Study in Byzantine-Latin Relations. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. OCLC 1011763434.

- Gibbs, Marion; Johnson, Sidney (2002). Medieval German Literature: A Companion. Routledge. ISBN 0415928966.

- Jenkins, Romilly James Heald (1987). Byzantium: The Imperial Centuries, AD 610-1071. Weidenfeld and Nicolson. ISBN 9780802066671.

- Lamers, Han (2015). Greece Reinvented: Transformations of Byzantine Hellenism in Renaissance Italy. Brill. ISBN 978-9004297555.

- Loud, Graham (2010). The Crusade of Frederick Barbarossa: The History of the Expedition of the Emperor Frederick and Related Texts. Ashgate. ISBN 9780754665755.

- Muldoon, James (1999). Empire and Order: The Concept of Empire, 800–1800. Springer. ISBN 978-0312222260.

- Nelsen, Brent F.; Guth, James L. (2003). "Roman Catholicism and the Founding of Europe: How Catholics Shaped the European Communities". The American Political Science Association. Cite 저널은 필요로 한다.

journal=(도움말) - Nicol, Donald M. (1967). "The Byzantine View of Western Europe" (PDF). Greek, Roman and Byzantine Studies. 8 (4): 315–339.

- Ohnsorge, Werner (1947). Das Zweikaiserproblem im früheren Mittelalter. Die Bedeutung des byzantinischen Reiches für die Entwicklung der Staatsidee in Europa (in German). Hildesheim: A. Lax. OCLC 302172.

- Poe, Marshall (1997). "Moscow, the Third Rome? The Origins and Transformation of a Pivotal Moment" (PDF). The National Council for Soviet and Eastern European Research. 49: 412–429.

- Shaw, Stanford (1976). History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. Cambridge University Press. ISBN 0-521-29163-1.

- Sweeney, James Ross (1973). "Innocent III, Hungary and the Bulgarian Coronation: A Study in Medieval Papal Diplomacy". Church History. 42 (3): 320–334. doi:10.2307/3164389. JSTOR 3164389.

- Van Tricht, Filip (2011). "The Imperial Ideology". The Latin Renovatio of Byzantium: The Empire of Constantinople (1204–1228). Leiden: Brill. pp. 61–101. ISBN 978-90-04-20323-5.

- Whaley, Joachim (2012). Germany and the Holy Roman Empire: Volume I: Maximilian I to the Peace of Westphalia, 1493–1648. Oxford University Press. ISBN 978-0199688821.

- Wilson, Peter H. (2016). Heart of Europe: A History of the Holy Roman Empire. Cambridge, MA: Belknap Press. ISBN 9780674058095.

인용된 웹 소스

- Halsall, Paul (1996). "Medieval Sourcebook: Liutprand of Cremona: Report of his Mission to Constantinople". Fordham University. Retrieved 5 January 2020.

- Süß, Katharina (2019). "Der "Fall" Konstantinopel(s)". kurz!-Geschichte (in German). Retrieved 1 January 2020.

- Velde, François (2002). "The Title of Emperor". Heraldica. Retrieved 22 July 2019.

- West, Charles (2016). "Will the real Roman Emperor please stand up?". Turbulent Priests. Retrieved 4 January 2020.